不同参数督脉走罐对亚健康人体背部局部皮肤血流量影响的初步观察*

2015-08-25赵义静刘佩东陈泽林刘阳阳周丹郭义天津中医药大学实验针灸学研究中心天津30093天津中医药大学针灸推拿学院天津30093国家中医药管理局针灸标准化研究中心试点建设单位天津30093

赵义静,刘佩东,陈泽林,2,3,刘阳阳,2,3,周丹,2,3,郭义,2,3(.天津中医药大学实验针灸学研究中心,天津30093;2.天津中医药大学针灸推拿学院,天津30093;3.国家中医药管理局针灸标准化研究中心试点建设单位,天津30093

不同参数督脉走罐对亚健康人体背部局部皮肤血流量影响的初步观察*

赵义静1,刘佩东1,陈泽林1,2,3,刘阳阳1,2,3,周丹1,2,3,郭义1,2,3

(1.天津中医药大学实验针灸学研究中心,天津300193;2.天津中医药大学针灸推拿学院,天津300193;3.国家中医药管理局针灸标准化研究中心试点建设单位,天津300193

[目的]通过观察不同参数督脉走罐对亚健康人体背部局部皮肤血流量影响及规律的变化,探讨走罐对机体阳气的影响。[方法]对20名亚健康成年人分别进行静息空白观察,以及罐压为-0.01~-0.02 MPa,走罐时间为5 min,罐压为-0.02~-0.03 MPa,走罐时间为5 min,罐压为-0.02~-0.03 MPa,走罐时间为3 min的督脉走罐,应用激光散斑血流监测视频系统监测上述不同干预方法对亚健康人体大椎穴、身柱穴及大椎与身柱连线的中点,在走罐后即刻、5、10、15、20、25、30 min穴区局部皮肤血流量的变化。[结果]走罐后皮肤局部血流量升高(P<0.05),随时间延长血流量逐渐降低。不同参数督脉走罐对局部血流量的影响差异无统计学意义(P>0.05),但压力较大或刺激时间较长时,血流量的变化反而较小。3个观察点在静息状态下血流量随时间变化差异无统计学意义(P>0.05),但相同压力刺激时大椎穴与身柱穴从走罐后15 min起,血流量存在区别,且走罐后大椎穴变化幅度大,身柱穴维持高峰时间长。[结论]1)不同的走罐方法对督脉阳气的调节是不同的。2)走罐后皮肤局部血流量增加,机体阳气功能增强。3)穴位具有特异性。

督脉;走罐;血流量;大椎穴;身柱穴;亚健康;阳气

DOI:10.11656/j.issn.1673-9043.2015.01.06

走罐法是由拔罐疗法发展而来,属于动态拔罐。拔罐可使局部组织充血,血流加快,血流量增高[1-2],改善局部微循环。本研究通过不同负压、不同时间督脉走罐引起的局部皮肤血流量的变化,观察走罐对微循环的影响,从而了解走罐对机体阳气的影响。

1 材料与方法

1.1试验仪器激光散斑血流成像系统(瑞典帕瑞公司)、压力控制抽气罐(自制,见图1)。康祝拔罐器:2号罐,外径6.8 cm,内径5.8 cm(北京康达五洲医疗器械)。压力真空表:杭州富阳玉春仪器有限公司(浙制01830178)。

1.2试验对象亚健康成年人20名,年龄在20~26岁,其中男10名,女10名。每人分别接受3次不同罐压的走罐疗法,为尽量减少上次走罐作用对下1次监测的影响,每次干预间隔时间为1周。第1次走罐:罐压为-0.01~-0.02 MPa,走罐时间为5 min;第2次走罐:罐压为-0.02~-0.03 MPa,走罐时间为5 min;第3次走罐:罐压为-0.02~-0.03 MPa,走罐时间为3 min。同时,在20名受试者中随机抽取10名,在每次走罐前先进行监测,其结果视为空白对照,其中男5名,女5名。采用自身前后对照的方法进行分析。

1.3纳入标准1)符合2001年中国亚健康学术研讨会提出的30项症状诊断标准以及中华中医药学会亚健康分会2005年拟定的《亚健康中医临床指南》。2)检查颈、胸、腰椎处可有肌肉紧张、腧穴压痛、结节或棘突偏斜等体征。

图1 自制压力控制抽气罐

1.4排除标准1)传染性皮肤病、皮肤过敏或施术部位有皮损者。2)有明确诊断原发病者。3)合并严重心血管、脑血管等原发性疾病患者。4)妊娠期、哺乳期、月经期女性患者。5)近6个月内有服用影响微循环的血管活性药物者。6)最近有巨大情绪波动。

1.5穴位选取及定位依据选取大椎穴、身柱穴以及大椎穴与身柱穴连线的中点。大椎穴、身柱穴的定位依据国家标准腧穴名称与定位(GB/T12346-2006)。

1.6试验过程试验进行时室温控制在(23±1)℃,室内保持暗光环境,无阳光直射,无红外线辐射。本试验中激光散斑血流监测视频系统,设置采样5图/s并平均化记录1图/s,监测距离23~24 cm,监测范围14 cm×14 cm。大椎穴、身柱穴及大椎穴与身柱穴连线的中点以穴位中心为圆心,直径1 cm范围为检测区,见图2。

图2 穴位监测范围

受试者充分暴露背部,彩色标记笔标记所观察穴位(大椎穴、身柱穴以及大椎穴与身柱穴连线的中点,见图3),并静卧15 min以适应环境;之后记录走罐前5 min,走罐后30 min的血流灌注量(PU)值,保存测量结果以待分析。走罐范围从大椎穴到第十二胸椎,时间为5 min时,走罐次数为56~60次往返来回,时间为3 min时,走罐次数为32~36次往返来回。空白对照组静卧记录40 min PU值。每次手法干预间隔时间为1周。取走罐前5 min内的1 min均值作为基础PU值;走罐后0~1 min、5~6 min、10~11 min、15~16 min、20~21 min、25~26 min、29~30 min的平均值,分别作为走罐后即刻、5 min、10 min、15 min、20 min、25 min、30 min的PU值。空白对照组5 min内的1min、10~11min、15~16min、20~21min、25~26min、30~31 min、35~36 min、39~40 min的平均值分别对应基础、走罐后即刻、5 min、10 min、15 min、20 min、25 min、30 min的PU值。

1.7统计学处理使用SPSS 18.0统计软件进行统计分析,计量资料采用均数±标准差(x±s)表示,计量资料的比较采用重复测量的方差分析,P<0.05为差异有统计学意义。

图3 穴位标记方法

2 结果

2.1大椎穴局部皮肤血流量的变化见表1。

2.2身柱穴局部皮肤血流量的变化见表2。

表1 大椎穴在4组试验中的血流量变化(±s)PU

表1 大椎穴在4组试验中的血流量变化(±s)PU

注:与基础比较,*P<0.05;与同时间段的空白对照组比较,△P<0.05。

走罐时间即刻走罐后5 min走罐后10 min走罐后15 min走罐后20 min走罐后25 min走罐后30 min空白对照054.51±11.7753.73±10.9155.64±10.2453.41±09.9053.90±11.6955.10±10.2156.21±11.36第1次走罐111.91±26.87*△85.82±21.88*△76.85±20.28*△71.28±18.55*65.85±15.9360.78±13.7656.50±99.73第2次走罐106.89±20.29*△88.20±20.46*△80.54±20.92*△74.74±19.74△67.88±16.1461.53±12.1857.68±10.38第3次走罐113.20±19.31*△85.79±15.53*△76.54±16.61*△68.77±15.86*63.12±14.9157.63±11.7654.84±10.54例数10 20 20 20基础53.77±11.90 53.25±06.66 55.32±08.94 52.84±07.49

表2 身柱穴在4组试验中的血流量变化(±s)PU

表2 身柱穴在4组试验中的血流量变化(±s)PU

注:与基础比较,*P<0.05;与同时间段的空白对照组比较,△P<0.05;与同压力、同时间段的大椎穴比较,#P<0.05。

走罐时间即刻走罐后5 min走罐后10 min走罐后15 min走罐后20 min走罐后25 min走罐后30 min空白对照053.82±07.5354.01±07.6354.41±07.0253.78±07.0153.06±07.4454.19±06.1253.22±07.03第1次走罐113.83±23.80*△97.44±25.52*△90.76±26.10*△85.97±27.68*△81.87±25.52*△#75.10±22.24*△#69.83±17.99*△#第2次走罐110.30±18.75*△99.12±22.08*△96.81±25.53*△93.78±27.52*△#88.03±27.52*△#83.83±27.37*△#78.94±23.38*△#第3次走罐119.09±20.43*△95.71±19.73*△89.75±20.15*△85.83±21.46*△#80.95±19.06*△#75.53±17.08*△#71.13±15.49*△#例数10 20 20 20基础53.27±8.08 55.63±8.74 56.30±8.53 55.49±6.63

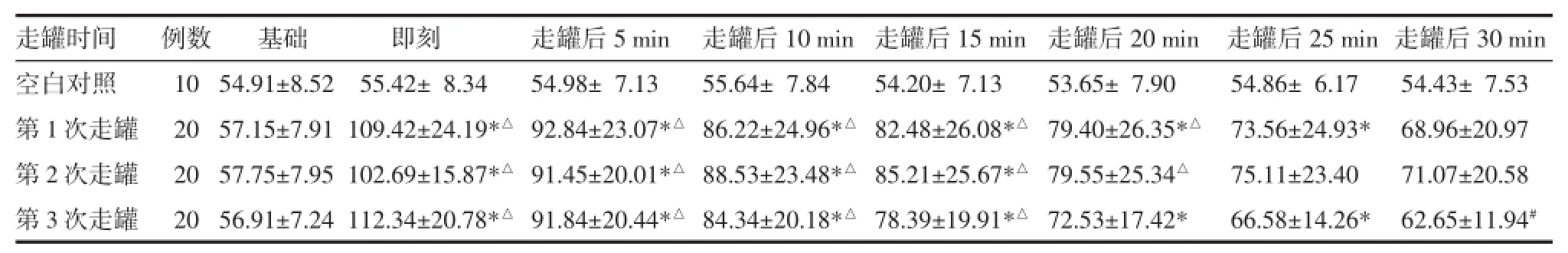

2.3大椎穴与身柱穴连线中点局部皮肤血流量的变化见表3。

3 小结

从试验结果可以看出,走罐后皮肤局部血流量升高,随时间延长血流量逐渐降低。不同参数的督脉走罐,压力较大或刺激时间较长时,血流量的变化反而较小,考虑是由于负压过大或时间过长,引起静脉血回流受阻,从而导致微循环血流瘀滞,流速减慢,血流量降低。但3个参数之间差异无统计学意义(P>0.05)。3个观察点在静息状态下血流量随时间变化差异无统计学意义(P>0.05),而在走罐后相同压力的刺激时,大椎穴与身柱穴从走罐后15 min起,血流量存在区别,从中医的角度看,可以考虑与穴位的特异性有关;从解剖来看,大椎穴较身柱穴脂肪组织较少,从而引起血流量之间存在区别,但这种考虑需要进一步实验证实。

4 讨论

罐疗法已经有2 400多年的历史,在《五十二病方》记载其以角治疗痔疾:“牡痔居窍(肛门)旁,大者如枣,小者如枣贾(核)方:以小角角之,如熟二斗米顷,而张角,系以小绳,剖以刀……”从中可以看出古代对罐的材质(小角)、拔罐的时间(二斗米顷)、拔罐的压力(张角)已有一定的认识[3]。对于罐疗的作用机制,一些研究者认为拔罐局部皮肤的充血或瘀血是产生治疗效应的原因,还有研究认为拔罐的刺激量(主要为压力、时间因素)与疗效密切相关[4-9],而对于走罐疗法的作用机制,目前尚未有研究报道,因此本试验具有开创性,选取不同的压力与时间,从量效与时效两方面探讨走罐的部分作用机制。

“亚健康状态”是介于健康与疾病之间的“半健康状态”,表现为活力降低、功能和适应能力减退的症状[10-11]。分为躯体型、心理型、社会适应型、道德型4种状态[12]。中医理论认为,阳气是生命活动的根本,《素问·生气通天论》言:“阳气者,若天与日,失其所,则折寿而不彰。”“阳气者,精则养神,柔则养筋。”明代张介宾《类经附翼》更强调说:“阳化气,阴成形。形本属阴,而凡通体之温者,阳气也;一生之活者,阳气也。”可以看出,亚健康状态与人体阳气不振有关[13]。

督脉为奇经八脉之一,有“总督诸阳”和“阳脉之海”之称,督脉入属于脑,与脏腑相连,与经脉、经筋相通,有醒脑调神、调节脏腑经络的重要作用,督脉阳气对全身阳经的气血起溢蓄、渗灌和调节作用。走罐具有拔罐、推拿、刮痧等[14]多重作用,在督脉走罐实现了以多重方式调节督脉,激发督脉经气,可达到调节全身阳气的作用。有研究证实,督脉走罐法对亚健康失眠效果显著[15],背部走罐可改善亚健康疲劳状态[16],脊柱治疗可以直接改善大脑和全身气血的运行[17]。对经络的实验研究也常选督脉[18-20],概督脉两侧的组织结构对称,血管分布比较简单,用于分析研究干扰少[21]。

督脉上之大椎穴是手足三阳经的脉气交会点,具有阳气充盛的特点。督脉上之身柱穴,含有全身支柱之意。“身柱为督脉出入之门户”,既可通督调神,又可鼓舞督脉之阳,使诸脉之气皆充,经筋得以濡养。结合督脉、大椎穴、身柱穴的特性与临床应用广泛的特点,本试验选择督脉作为干预点,大椎穴、身柱穴为观察点。本试验仪器为激光散斑,其监测范围选取为23 cm×23 cm,大椎穴与身柱穴为在经穴位,在监测范围内,又选取了在经非穴位点即大椎穴与身柱穴连线中点,以对比穴位与在经非穴位的血流量变化。

微循环[22]是指微动脉与微静脉之间的血液循环,血液微循环是人体血液循环的中心环节和基本功能单位,是血液与组织进行物质交换的场所。血液在脉管中的流动与物质交换需要气的推动温煦作用,气的温煦作用是指通过激发和推动各脏腑器官生理功能,从而促进机体的新陈代谢。中医理论认为,“气为血之帅,血随之而运行”,“血得温而行”,血液的运行需要气的温煦推动作用。而气分阴阳,气的温煦作用是指阳气的作用。所以,通过观察皮肤血流量的变化可以了解机体阳气的变化。

表3 大椎穴与身柱穴连线的中点在4组试验中的血流量变化(±s)PU

表3 大椎穴与身柱穴连线的中点在4组试验中的血流量变化(±s)PU

注:与基础比较,*P<0.05;与同时间段的空白对照组比较,△P<0.05;与同压力、同时间段的身柱穴比较,#P<0.05。

走罐时间即刻走罐后5 min走罐后10 min走罐后15 min走罐后20 min走罐后25 min走罐后30 min空白对照055.42±08.3454.98±07.1355.64±07.8454.20±07.1353.65±07.9054.86±06.1754.43±07.53第1次走罐109.42±24.19*△92.84±23.07*△86.22±24.96*△82.48±26.08*△79.40±26.35*△73.56±24.93*68.96±20.97第2次走罐102.69±15.87*△91.45±20.01*△88.53±23.48*△85.21±25.67*△79.55±25.34△75.11±23.4071.07±20.58第3次走罐112.34±20.78*△91.84±20.44*△84.34±20.18*△78.39±19.91*△72.53±17.42*66.58±14.26*62.65±11.94#例数10 20 20 20基础54.91±8.52 57.15±7.91 57.75±7.95 56.91±7.24

本试验结果表明,走罐时不同的吸拔力和走罐速度,对督脉阳气的调节是不同的。不同压力与时间督脉走罐后都可引起血流量升高,随时间延长逐渐降低,且不同干预参数的变化趋势不同,其中大椎穴变化幅度最大,在一定程度上反映了大椎穴阳气充盛、血液变化灵敏的特点。身柱穴较其他两穴血流升高最明显,且能维持高峰时间较长,在一定程度上说明了身柱穴“全身之柱”的内涵,也间接反映了大椎穴变化迅速的特点。中点非穴位变化介于两者之间。这3个观察点在静息状态下血流量随时间变化差异无统计学意义,但相同压力刺激时大椎穴与身柱穴从走罐后15 min起,血流量存在区别,体现了穴位具有特异性。本试验结果表明,不同参数之间血流量变化差异无统计学意义,与既往不同压力与时间拔罐对皮肤血流量变化的结果不同,分析其原因认为一是由于走罐与拔罐对人体的作用存在一定差别,走罐是一个动态过程,对皮肤的机械作用是刺激与松弛的交替过程,拔罐则是对局部皮肤的持续性刺激,所以对血管的不同刺激方式导致了不同反应,释放的扩血管物质——类组胺量不同。其次既往拔罐对血流量的检测仪器是激光多普勒血流仪,本次试验使用的是激光散斑视频监测系统,激光散斑是非接触的、可同步扫描测量,实现了实时、动态响应和空间分辨率的联合分析。

本试验观察人数与观察部位较少,尚缺乏实验室指标说明走罐疗法对全身微循环的改善作用,在以后的研究中应加大观察人数、观察部位及观察指标,以更加客观的阐明走罐的作用机制,更好的指导临床实践。

需要说明的是,拔罐疗法是中医的主要疗法之一,也是国内外共有的疗法。但在罐疗的研究方面,还未受到应有的重视。在临床研究上,国内还缺少大规模的多中心大样本的随机对照试验(RCT)研究,而国外文献能查到的罐疗的RCT研究,已经达到7篇[23]。相关科学引文索引(SCI)收录的罐疗文献,近来有增多的趋势[24],这不能不引起重视。

[1]田宇瑛,秦丽娜,张维波.不同拔罐负压对皮肤血流量影响的初步观察[J].针刺研究,2007,32(3):184.

[2]金兰,刘阳阳,孟向文,等.拔罐对健康人体背部皮肤血流量影响的初步观察[J].针灸临床杂志,2010,26(11):4-5.

[3]陈泽林.中国罐疗法溯源——《五十二病方》角法研究[J].天津中医药,2013,30(2):87-89.

[4]Cao HJ,Li X,Liu JP.An updated review of the efficacy of cupping therapy[J].Copyright of PLoS ONE,2012,7(2):e31793.

[5]赵喜新,童伯瑛,王雪霞,等.时间和压力因素对拔罐罐斑颜色影响的初步观察[J].中国针灸,2009,5(1):385-388.

[6]于海龙,陈波,陈泽林,等.走罐疗法适宜病症浅析[J].天津中医药大学学报,2012,31(1):50-53.

[7]李春燕,陈波,李霞,等.走罐疗法的临床文献分析[J].国际中医中药杂志,2012,34(6):539-541.

[8]陈波,陈泽林,郭义,等.罐疗之走罐研究—天人地三部走罐法[J].中国针灸,2010,30(9):777-780.

[9]李春光,罗佳,潘晶,等.走罐疗法及临床应用[J].1999,15(1):10-12.

[10]中医现代化科技发展战略研究课题组.中医证候学诊断标准和基础资料库的重点任务与关键技术[J].世界科学技术—中药现代化,2002,4(1):21-22.

[11]倪红梅,何裕民,沈红艺,等.中医体质与亚健康状态的探析[J].中国中医基础医学杂志,2008,14(5):335-336.

[12]于春泉,张伯礼,马寰.亚健康状态主要类型及流行病学调查现状[J].天津中医药大学学报,2012,31(2):91-93.

[13]赵永坡,韩薇.督脉阳气与亚健康状态的关系[J].中医药学报,2008,36(4):6-7.

[14]王谧,李月,陈泽林.拔罐疗法概述与走罐疗法手法述要[J].天津中医药大学学报,2009,28(4):217.

[15]朱必伟,童登禄,陈泽林,等.督脉三部走罐法干预亚健康失眠症临床疗效观[J].天津中医药,2013,30(6):336-338.

[16]杨序宏,黄慧,江瑜.背部走罐对亚健康疲劳状态患者60例疗效观察[J].内蒙古中医药,2012,26(6):33-34.

[17]庄平,耿引循,黄英.督脉治疗在砭术应用中的价值探讨[J].中国针灸,2004,24(2):127-128.

[18]许金森,潘晓华,胡翔龙,等.督脉循行线上及其左右两侧旁开对照点微循环血流灌注量的比较[J].针刺研究,2008,33(5):321-325.

[19]许金森,潘晓华,萨喆燕,等.电针对督脉循行线下深部组织中微循环血流灌注量影响的初步观察[J].环球中医药,2010,3(4):270-272.

[20]许小洋,胡翔龙,吴宝华.督脉循行线下深部组织氧分压的实验观察[J].针刺研究,2002,27(4):252-255.

[21]兰彩莲,潘晓华,许金森,等.艾灸刺激循督脉线及其旁开非经对照点反应的比较观察[J].福建中医药大学学报,2011,21(3):4-5.

[22]田牛.微循环概念的探讨[J].微循环杂志,1994,4(1):4-6.

[23]崔媛,陈泽林.欧洲拔罐疗法的发展与现状[J].中华针灸电子杂志,2014,3(3):29-31.

[24]Chen B,Li MY,Liu PD,et al.Alternative medicine:an update on cupping therapy[J].QJM,2014,16(10):1361-1370.

Preliminary observation on local skin blood flow of back with sub-healthy human for different parameters cupping on Du meridian

ZHAO Yi-jing1,LIU Pei-dong1,CHEN Ze-lin1,2,3,LIU Yang-yang1,2,3,ZHOU Dan1,2,3,GUO Yi1,2,3

(1.Research Center of Experimental Acupuncture Science,Tianjin University of Traditional Chinese Medicine,Tianjin 300193,China;2.Acupuncture and Moxibustion Research Institution,Tianjin University of Traditional Chinese Medicine,Tianjin 300193,China;3.Pilot Construction Unit of Acupuncture and Moxibustion Research Center of SATCM,Tianjin 300193,China)

[Objective]By observing on local skin blood flow and its changes of back with sub-healthy human for different parameters cupping on Du meridian,to discuss the effects on Yang Qi in the human body.[Methods]The 20 sub-healthy adults were separately observed skin blood flow on Da Zhui point and Shen Zhu point and the middle point between Da Zhui and Shen Zhu point after different parameters cupping on Du meridian that was control group and negative pressure about-0.01~-0.02 MPa with five minute and negative pressure about-0.02~-0.03 Mpa with five minute and negative pressure about-0.02~-0.03 MPa with three minute when instant and 5,10,15,20,25,30 minute by laser speckle.[Results]The local skin blood flow was increasing after cupping and gradually reducing along the time(P<0.05).Local skin blood flow of sub-healthy human back for different parameters cupping on Du Meridian dis not have significance(P>0.05).But the change of blood flow was smaller when the negative pressure was bigger or the time was longer.The local skin blood flow about three observed points did not have significance along the time on control group(P>0.05).The local skin blood flow was different after cupping 15 minute between Da Zhui and Shen Zhu point.The amplitude of variation on Da Zhui point was bigger and the summit time was longer on Shen Zhu point.[Conclusion]1)The different cupping methods which adjust Yang Qi of Du Meridian are different.2)The local blood flow increase after cupping and the function of Yang Qi in the human body are strengthened.3)The acu-points have specificity.

Du meridian;cupping;blood flow;Da Zhui point;Shen Zhu point;Sub-healthy;Yang Qi

R244.3

A

1673-9043(2015)01-0018-05

天津市中医药管理局课题(11028)。

赵义静(1987-),女,硕士研究生,研究方向为针灸标准化及刺络与拔罐研究。

陈泽林,E-mai:chenzelin328@163.com。

(2014-08-24)