水土流失重点治理区土地利用变化对人类活动程度的响应

——以长汀县为例

2015-08-23福建师范大学地理科学学院付宝宝

福建师范大学地理科学学院 付宝宝

水土流失重点治理区土地利用变化对人类活动程度的响应

——以长汀县为例

福建师范大学地理科学学院付宝宝

该文利用2000年、2005年和2011年遥感影像数据提取土地利用数据,分别从土地利用速度、土地利用转移方向和土地利用程度三个方面,全面分析2000年以来长汀县人类活动干扰下的土地利用时空变化规律。结果表明:(1)2000年~2005年和2005年~2010年,长汀县水土流失重点治理区土地利用变化速度从0.32减小到0.14,土地利用变化速度下降快;(2)两个时段土地利用类型转移方向都具有从农田和裸地转化为城镇用地,从草地和灌丛转化为森林的特点;(3)研究区土地利用程度综合指数在2000年、2005年和2010年分别为2.0324、2.0590和2.0706,表明人类活动对土地开发利用程度逐年加大,城镇、农田面积逐步增加。

水土流失重点治理区土地利用变化人类活动长汀县

人类利用土地具有一定的目的性。人类活动必然会导致地表生态过程的急剧变化,不断改变着陆地表层环境,从而呈现出不同的土地利用方式。因此,土地利用变化是人类活动作用于陆地表层环境的一种重要方式和表现形式。通过对土地利用变化过程的研究,我们不仅可以了解土地利用变化的原因、过程,以及可能出现的结果,还可以揭示出土地利用变化对人类活动程度的响应。

目前,国内外众多的专家学者通过建立各种模型和方法,运用不同时相、不同传感器的遥感影像,对土地利用现状、变化过程以及驱动力产生的生态效应进行了大量的研究。比较有代表性的是刘纪远、张增祥等[1-3]从全国范围的研究尺度上通过土地利用动态度和土地利用强度等指标研究了21世纪初我国土地利用变化的时间动态特征和空间分布格局,并得出快速的经济发展是土地利用变化格局形成的主要驱动因素;李屹锋等在小尺度研究范围上通过研究土地利用变化对生态服务功能之间的相互作用,得出土地利用变化是生态服务功能退化的主要驱动力之一,在土地利用过程中要注意社会、经济、生态综合效益的提高。但是,从目前研究来看,大多侧重于运用单一指标和部分指标对土地利用变化分析,利用综合指标研究土地利用变化特征以反映人类活动影响的研究则少有涉及。

长汀县是我国典型的南方丘陵红壤侵蚀区,2000年,福建省政府将该县水土流失治理列为为民办实事项目,每年投入1000万元专门用于该区域水土保持工作[4]。水土流失治理的成效很大程度可由土地利用变化情况反映出来,将土地利用变化的多个评价指标与土地利用结构分析相结合,对研究区的土地利用变化对人类活动程度的响应以及生态环境变化进行分析,可以为研究区的水土流失治理工作提供科学的决策依据。

1 研究区概况

长汀县地处福建省西部,武夷山南麓,为福建省第五大县,地理位置为东经 116°00′45″~116°39′20″,北纬25°18′40″~26°02′05″,土地面积3099km2,2010年常住人口39.339万人。本区域属于亚热带季风性湿润气候,年平均气温18.3℃,降雨量1730.4mm,土壤类型以红壤土和沙壤土为主,肥力低,土壤抗蚀力差,加上人为对地表植被的破坏,使长汀县成为中国南方典型的花岗岩侵蚀区,其水土流失历史之长,面积之广,危害之大,是福建省之最。据1985年遥感普查,全县土壤侵蚀面积97469hm2,从2000年以来,长汀县的生态恢复与重建取得了巨大的成就,到2010年初,水土流失面减少到3707hm2,减少了66753hm2。

2 数据来源

本研究主要采用2000年、2005年和2010年同TM遥感影像,通过人工目视解译与修改,得到长汀县相应年份土地利用类型数据,作为本研究的基础数据,土地利用/覆盖分为7种类型,即森林、灌丛、草地、湿地、农田、城镇和裸地。

3 方法

3.1土地利用综合动态度

土地利用综合动态度是描述土地利用类型变化速度区域差异的指标,反映人类活动对流域土地利用类型变化的综合影响,数学模型为:

式中:S为t时段对应的研究区土地利用综合动态度,jiS-Δ为检测开始至监测结束时段内第i类土地利用类型转换为其他类土地利用类型面积总和,Si为监测开始时间第i类土地利用类型总面积;100表示将其扩大一百倍,t为土地利用变化时间段。

单一土地利用动态度是描述不同土地利用类型在一定时间段内的变化速度和幅度的指标,反映人类活动对单一土地利用类型的影响,其数学模型为:

式中:Ki为t1到t2时段内i类土地利用类型动态度;Sit1、Sit2分别表示t1、t2时间i类土地利用类型面积。

3.2土地利用转移方向

借助土地利用类型转移矩阵可以全面、具体地分析区域土地利用变化的结构特征与各类型变化的方向。转移矩阵的意义在于它不但可以反映研究期初、研究期末的土地利用类型结构,而且还可以反映研究时段内各土地利用类型的转移变化情况,便于了解研究期初各类型土地的流失去向以及研究期末各土地利用类型的来源与构成。其数学表达形式为:

式中:Sij为研究期初与研究期末的土地利用状态,n为土地利用的类型数。i为研究初期生态系统类型;j为研究末期生态系统类型;aij为生态系统类型的面积;Aij为研究初期第i种生态系统类型转变为研究末期第 j种生态系统类型的比例;Bij为研究末期第j种生态系统类型中由研究初期的第i种生态系统类型转变而来的比例。

3.3土地利用程度分析

土地利用程度的变化可以定量描述区域土地利用的综合水平,刘纪远提出土地利用程度综合指数及其土地利用程度综合变化指数模型如下:

式中:n为土地利用程度分级数;Ai为第i等级土地利用程度分级指数;Ci为第i等级的土地利用程度面积百分比。

4 结果与分析

4.1土地利用变化分析

通过以上方法计算出各年份的土地利用类型面积和土地利用变化率,为了能够更加详细地了解十年间土地利用类型之间相互转移的情况,采用分类后比较法对各时间段的土地利用转移矩阵计算(限于篇幅,只列出2000年~2010年的土地利用转移矩阵,见表1)。

表1 2000年~2010年研究区土地利用变化转移矩阵(单位:km2)

从土地利用变化速度来看,变化速度加快,表明人类活动对区域影响程度增强,反之减弱。2000年~2005年,长汀县土地利用综合动态度为0.32,远大于2005年~2010年的0.14,说明土地利用变化速度前快后慢。从各土地利用类型的变化速度来看,变化速度明显的是城镇和裸地,结合长汀县实际情况,城镇面积增加是因为社会经济发展对建设用地需求增加导致的,但是随着国家对农用地的保护和建设用地严格审批制度,建设用地的增加速度有所下降;裸地面积减少速度先快后慢,是由于当地大力推进水土流失综合治理工作,植树造林,大量的裸地被绿色植被所覆盖,但在大量容易治理的裸地消失之后,后期剩下的裸地多为难治理区域,从而使裸地减少速度减慢。

图1 同时期长汀县水土流失治理土地利用类型变化速度

从土地利用转移方向来看,通过一级生态系统类型转移矩阵可知,十年间一级生态系统类型之间发生的类型转换主要是:灌丛、草地转为森林分别38.91km2、47.12km2,这正体现了研究区十年间水土流失治理成效,低覆盖土地利用方式大量向高覆盖土地利用方式转移;另外农田、森林向城镇转移分别为33.09km2、17.85km2,说明了长汀县在进行水土保护综合治理同时,还进行了大量经济建设活动;另外为保持耕地占补平衡及发展水果种植需要,森林40.28km2转为农田。

从土地利用强度来看,2000年、2005年、2010年长汀土地利用程度综合指数分别为2.0324、2.059、2.0706,这说明在十年间,人类对土地利用的干扰程度逐步增加,分析其根本原因,是由研究区城镇和农田面积迅速增加所造成。研究区在重点保证水土流失治理工作同时逐步推进区域经济建设步伐,城镇建设用地大幅度增长;另外为提高农民收入水平,以确保封山育林等水土保持工作得以落实,鼓励杨梅、板栗等水果种植业,客观上造成果园(农田)面积迅速增长。

4.2土地利用结构分析

长汀县土地利用以森林为主,2010年森林面积2316.66km2,占国土总面积的74.64%;2010年农田面积333.7km2,占10.75%;裸地和湿地是面积最小的生态系统类型,面积分别为2.03km2和20.53km2,占0.07%和0.66%。

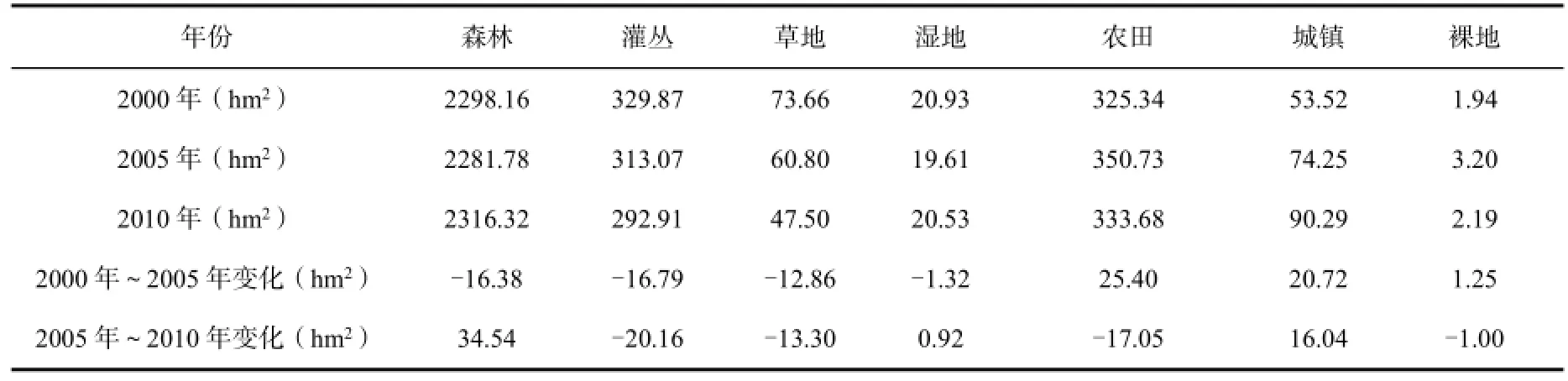

十年间,面积增加的是城镇、森林和农田,其它则表现为减少,其中增量最大的是城镇,增加36.77km2,增幅68.7%;减量最大的是草地、灌丛,分别为26.16km2、36.95km2,减幅分别是35.51%和11.2%,其它类型增减变化不大,基本保持稳定(见表2)。

表2 2000年以来长汀县水土流失重点治理区土地利用变化情况

5 结论

从分析土地利用变化速度、土地利用转移方向和土地利用程度三个方面,能够系统综合地反映土地利用变化对人类活动程度的响应,对认识和研究长汀县水土流失重点治理区土地利用的时空变化规律有重要的意义。

2000年~2005年和2005年~2010年,长汀县水土流失重点治理区土地利用变化速度从0.32减小到0.14,城镇用地面积不断增加,但是森林和湿地的面积都是先减少后增加,说明在水土流失治理初期,各种水土流失治理工程和措施对研究区土地利用影响很大,同时治理效果也能够在短时间内明显表现出来,但随着治理工作的深入,治理效果不会像初期那样迅速表现,导致土地利用变化速度降低,说明长汀县水土流失治理工作已经到了一个转折点。

2000年~2010年,人类活动对治理区内土地利用方向变化的影响主要表现为农田、城镇、草地和灌丛之间的相互转换,最为明显的是大面积土地利用转移到城镇用地,导致城镇用地面积迅速增加,因此,在今后的土地利用规划当中要严格限制建设用地的审批与建设,严格保护耕地。

2000年~2010年,长汀县水土流失重点治理区土地开发利用综合水平都在增加,但是增加的幅度都很小,而且增加的速度是不断降低的,这说明因人类活动导致的城镇建设用地面积增加程度逐渐减小,人类开始重视和保护森林、草地、湿地等生态服务价值较高的土地类型,这也间接证明了十年间长汀县水土流失治理工作取得的成效。

[1]刘纪远,张增祥,等.21世纪中国土地利用变化的空间格局与驱动力分析[J].地理学报,2009,64(12):1411-1412.

[2]刘纪远.中国土地利用变化现代过程时空特征的研究:基于卫星遥感数据[J].第四纪研究,2000,32(12):1031-1040.

[3]刘纪远,刘明亮,庄大方,等.中国近期土地利用动态变化的空间格局分析[J].中国科学,2002,32(12):1031-1040.

[4]林娜,徐涵秋,何慧.南方水土流失区土地利用变化——以长汀河田盆地区为例[J].生态学报,2013,33(10):2984-2984.

[5]吴琳娜,杨胜天,刘晓燕,等.1976年以来北洛河流域土地利用变化对人类活动程度的响应[J].地理学报,2014,69(1):54-59.