河南省生态环境建设的问题与对策研究

2015-08-09余国忠杨先武翟慧敏刘向春江晨辰范娇月

余国忠,杨先武,张 迁,翟慧敏,刘向春,江晨辰,范娇月

(信阳师范学院 a.城市与环境科学学院;b. 图书馆,河南 信阳 464000)

0 引言

1999年6月,河南省出台《河南省生态环境建设规划》,该规划的实施,使河南省生态环境建设取得扎实进展.基于此,2013年,河南省政府发布《河南生态省建设规划纲要》,将生态环境建设提上新的高度.但是,多年来的粗放发展模式,过度开发自然资源以及严重的环境污染等导致的生态与环境问题已经成为影响河南经济社会发展的大问题之一.2014年《河南省政府工作报告》指出:“生态恶化趋势尚未得到有效遏制,雾霾等环境问题日益突出”.实施生态文明建设战略,建立系统完整的生态文明制度体系,“推进生态文明建设”、“使经济社会发展与环境保护相协调”、“保护优先”[1],建设生态省、建设“富强河南,文明河南、平安河南、美丽河南”——新的历史条件下,河南省生态环境建设面临新挑战,梳理河南省生态环境建设中存在的问题、寻求相应的对策,对于实现“四个河南”、生态省建设目标具有重要意义.

1 河南省生态环境建设简要回顾

历史上,河南是中华民族政治经济和军事活动的重要地区,北宋末年才逐渐失去其政治、经济、文化中心地位,但在中国交通、战略上的地位一直存续着.长期开发、频繁的天灾人祸,使新中国成立前的河南生态环境日益脆弱,特别是在黄淮海平原的河南区域,天然植被荡然无存,风沙盐碱肆虐,民生凋敝[2].

新中国成立后不久,河南即开始治黄治淮、治理风沙盐碱,随后又开展了大规模的农田水利基本建设、重点地区水土流失治理、植树造林、平原绿化工程,贯穿发展工业、建设城镇等,很大程度上改善了河南生产、生活环境.但一些不当举措以及缺乏系统的建设、治理规划等,导致一些地区问题加重和新问题的产生、蔓延.到1999年,河南自然生态系统破坏严重,水土流失、水旱灾害、风沙危害、环境污染形势日渐严峻,许多珍稀的动植物种群急剧减少,不少珍贵的遗传种质资源受到威胁[3-4].

针对严峻的生态与环境形势,《河南省生态环境建设规划》提出通过控制与治理水土流失、提高森林覆盖率、育林育草、还林还草、防风固沙、建设节水农业、旱作农业和生态农业工程、改造低产田、发展循环经济、增设自然保护区、建立生态环境预防监测和保护体系等途径和措施,到21世纪中叶,“建立能适应可持续发展的良性生态系统,实现中州大地山川秀美.”生态环境建设规划涉及区域整个自然和社会系统,为落实该规划,政府部门纷纷出台专项规划和举措.

林业部门相继出台《河南省林业生态工程建设规划》(1999)、《绿色中原建设规划》(2003年)、《河南省林业生态省建设规划(2008—2012年)》(2007年)、《河南林业生态省建设提升工程规划(2013—2017年)》(2013年).这些规划的实施,提高了河南省的植被覆盖率,改善了河南省的生态环境面貌.

环境保护部门出台环境保护规划,划分污染控制区、生态功能区、环境功能区,节能减排,建设生态示范区、生态县、生态乡镇/生态文明村,进行环境区划、水源保护区划,实施农村环境清洁工程等实施生态与环境保护与管理.发布《河南省水环境功能区划》(2006年)、《河南省生态功能区划》(2007年).《河南省生态功能区划》对生态环境建设发挥了重要作用,是《河南林业生态省建设提升工程规划(2013—2017年)》、《河南生态省建设规划纲要》的重要依据之一.

水利部门针对水土流失分布特征与具体特点,编制、实施了不同区域、不同层次的水土保持规划.将全省水土保持划分为重点预防保护区、重点监督区和重点治理区,适时变化治理重点、方式、模式;建设水土保持科技示范园、水土保持生态文明县(市)工程.实施《河南省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法(修订)》,划定水土流失重点预防区和治理区,限制这些区域内的建设活动.加快水利网络体系建设, 除险加固大中小型水库,整治渠塘堰坝,加强排灌体系建设,建设水生环境工程等.

农业部门发展生态农业、实施生态农业试点县建设,设置国家生态原产地保护产品,实施国家粮食生产核心区建设,构建现代农业产业体系和现代农业示范区,发展都市生态农业.

旅游部门与其他部门联动,建设休闲农业与乡村旅游示范县与示范点、生态旅游示范区.

国土部门加强土地利用规划,实施国土整治,开展地质公园、矿山公园建设,加强耕地保护,加强地质灾害防治.

城镇建设部门开展城乡规划,建立供水网络及城市生态水系,实施城镇增容扩绿,建设生态城镇、宜居城镇.

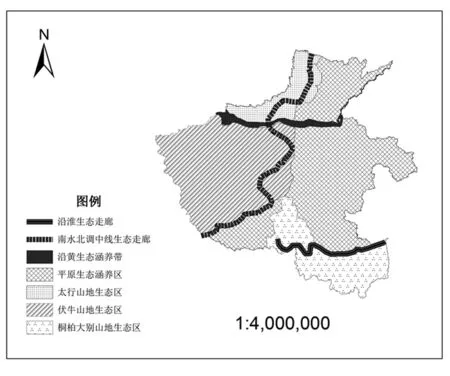

政府统领设立自然保护区,实施循环经济试点省、“美丽乡村”、国家生态文明先行示范区建设.在必要的地方进行生态移民.构筑“四区三带”区域生态功能网络(图1)并将其纳入《中原经济区规划(2012—2020年)》(2012年)、《河南生态省建设规划纲要》(2013年)、《河南省主体功能区规划》(2014年)中实施建设.

图1 河南省生态功能分区图根据《河南生态省建设规划纲要》附图改制Fig.1 Chart of the ecological function zoning of Henan province

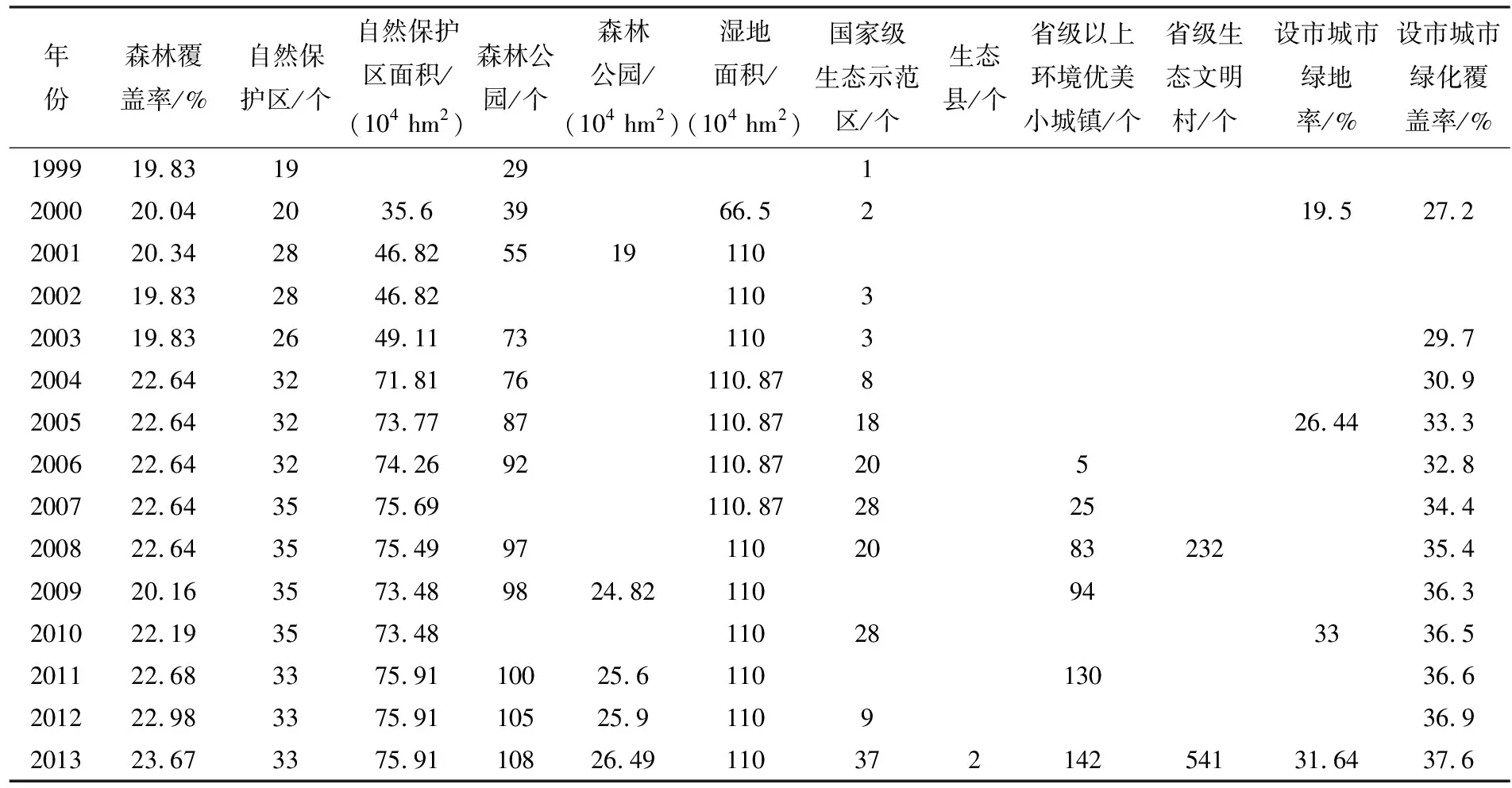

从上述生态与环境建设简要回顾看,河南省是通过制定相关政策特别是出台相关规划为引领,从最初的针对典型、具体、局域、分部门的小尺度、小规模、不系统的生态环境治理,到后来的区域连片、小流域到流域、再到大尺度大规模多部门多领域协同,力图进行系统的生态环境建设,在一定程度、一些领域、一些区域取得了一定实效(见表1).未来生态环境建设的战略举措比较明确、清晰.

2 生态环境建设存在的主要问题与分析

2.1 生态环境概念及其宪法释义问题给决策带来影响

生态环境概念从其提出到后来的宪法释义都很不周严[5],是生态保育与环境保护领域多龙治水、各自为政、各谋其利,政策、规划、措施互不协调、互相冲撞现象时有发生的重要因素之一,造成生态环境建设有时是捡了芝麻、丢了西瓜,有时是治理了老问题,又“建设”出新问题,如雾霾的大范围肆虐、癌症村的出现等.生态环境建设的实质是保育[6],现行宪法第二十六条的表述不适应当代“人类与自然和谐相处”的要求.

2.2 长期开发导致河南省的生态系统脆弱性局面一直没有根本改变, 自然灾害依然频发,生态系统抵御自然灾害的能力弱

河南的地理位置和丰富、良好的资源组合,使其一直是人类活动最强的地区之一,长期、频繁、粗放的人类活动必然形成河南脆弱的生态系统.从生态保育的基本要素——植被存在的问题便可见一斑,目前,全省森林面积列全国第21位,人均森林面积为全国平均水平的1/5;森林覆盖率在全国排名第20位,人均森林蓄积为全国平均水平的1/7;森林资源分布不均,60%以上林业用地、森林面积、森林蓄积分布在豫西伏牛山区;森林以纯林居多;林分龄组以幼、中龄林为主;森林单位面积蓄积量只有全国平均水平的一半.湿地保护率不高.森林、湿地等生态系统整体功能脆弱,抵御自然灾害能力不强[7].但是,社会发展对木材需求很大,河南省注册的木业公司众多,有些地方的木业公司已经严重威胁到当地森林资源.河南草地类型较多,多集中分布于山高路远和人口较少的边远山区,这些地区多是一些重要河流的源头或水源保护地,存在过度利用问题.豫东黄淮平原人口密集区畜多草少.河南草地具有多宜性,农林牧争夺草地矛盾突出,不利于天然草地的保护[8-9].河南有些矿产资源地与林地、草地分布区重合,矿产开发蚕食林地、草地的现象持续发生,加剧了这些区域生态系统的脆弱性.

近年来,河南省极端气象条件多现,水旱灾害比较频繁,城市内涝、城乡大面积缺水现象时有发生[10],是生态系统脆弱、适应环境变化能力不足的反映.

表1 河南省生态环境建设成效(1999—2013年)Tab.1 Effects of the ecological environment construction in Henan province (1999—2013)

2.3 对河南生态保育与环境保护的省情还不完全清楚

2013年出台的《河南生态省建设规划纲要》在论述了很多生态与环境建设成就以后,在“环境压力大,生态保护形势依然严峻”内容中,仅应用了2009年的统计数据,2010—2012年之间的情况不清楚,给人一种省情不清的印象.再如森林分布与结构状况对森林生态系统、生物多样性的影响,仅有简单的文字描述,缺少定量、可靠的数据信息.据反映,活动在豫南大别山区的狼已经有几年不见其踪迹.

2.4 “四区三带”生态格局存在值得商榷的问题

南阳盆地在自然地理、社会文化上都有其特殊性[2],将其与黄淮海平原并为一个生态功能区(图1)不合适.另外,生态省建设规划中关于“四区三带”各自的生态功能定位过于宏观,不够全面、深入细致,如备受关注的土壤保护没有在其中得到足够重视.

2.5 环境污染比较严重的局面没有得到根本遏制

2013年河南省环境状况公报指出:“全省环境形势依然严峻:环境污染仍然较重,重污染天气多发频发,部分河流水质经常超标,农村生活环境亟待改善,重金属、地下水、土壤、持久性有机物等污染问题日益突出,突发环境事件仍处高发态势;……,水、大气环境容量不足,局部地区污染物排放已超出环境承载能力;……”.应该说,上述环境问题是改革开放以来环境保护宽政于GDP增长[11]的结果,环境污染已经危及河南生态系统的稳定性、安全性,加剧了河南资源环境的脆弱性,成为河南经济社会持续发展的重要瓶颈之一.

2.6 经济社会发展需求对生态与环境的压力一直居高不下,破坏生态与环境的现象仍然比较普遍

改革开放以来,进行土地联产承包,发展乡镇企业,开展全民经商,发展工业、旅游业、交通运输业,实施 “米袋子菜篮子”工程、村村通工程、国家粮食核心区战略,建设中原城市群,建设社会主义新农村,推进城镇化、迁村并点,建设中原经济区,承接产业转移,建设产业集聚区,建设郑州航空港综合实验区,推进新型城镇化等举措都在持续不断地影响河南的生态与环境,致使有的自然保护区不断被侵扰、挤压,有的自然保护区不断碎片化甚至名存实亡;采砂和排污使一些天然河道生态系统遭到巨大破坏,采矿和城镇化使一些山体、水体彻底消失,一些水系被破坏,引发和加剧洪旱灾害;一些市、县产业集聚区承接的一些产业产能落实不到位,占用了资源,破坏了生态,有的还污染了环境;有的地方政府为了发展产业而频繁更改规划、挤占林地、耕地、绿地;有的地方政府热衷于开发建设新区,热衷于城镇地上工程建设,不愿改造老区,忽视地下设施,引起资源浪费和生态危害,加剧环境污染,加剧城镇问题的严重性;河南是农业大省,化肥、农药使用量长期居高不下,化肥过度使用已经对河南省生态环境构成威胁[12].“一些地方开发过度,导致耕地减少过快、生态系统整体功能退化,水资源和能源资源的制约日益突出.……,大气与地表水环境质量总体状况较差,污染物排放强度总体偏高,部分地方主要污染物排放量超过环境容量.”[13]

总之,多年以来,根据国家要求与自身实际,河南已经开展了很多生态建设与环境保护工作,但边建设边破坏、边保护边污染的情况一直在延续,迫切需要采取得力措施打破这种博弈局面,切实解决影响河南省生态保育与环境保护的瓶颈问题.

3 生态保育与环境保护问题的对策建议

3.1 突出强调生态保育和环境保护的重要性

河南省政府应建议国家停止使用生态环境一词,修改宪法第二十六条,明确生态保育与环境保护的关系.应将生态保育置于各级政府及民生工作中的突出地位,进一步将环境保护落到实处,生态上要注重生态系统的保育和生态平衡的维护,环境保护上要注重污染的预防、治理和修复.可行的话,将生态保育与环境保护管理职能归并、统合起来.坚决规避在生态保育和环境保护上分唐僧肉、竭泽而渔、亡羊补牢的现象,让河南各类脆弱的生态系统得到喘息之机,休养生息,为我们永续提供资源与环境.

3.2 改变政绩观,改变政绩考核方式,严格司法,确保生态保育和环境保护的政策法律法规与规划落实到位

按照主体功能区规划,实施因地制宜的政绩考核方式,根据形势变化及时修改与实施有关生态保育与环境保护的法律法规,严格依法执政、依法行政,使社会各方乃至个人自觉守法、护法,将“坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则”[1]落到实处.

3.3 认真调查和评估生态保育与环境保护的状况,修订《河南省生态功能区划》,研究、制定、实施河南省绿色发展战略规划

对过去生态保育与环境保护所取得的成效和存在问题分自然地理区域、行政区域,按照点、线、面进行系统研究、分析,建立河南省生态保育与环境保护大数据系统,在此基础上,再行开展生态功能区划,梳理出各功能区的主要矛盾及生态保育、环境保护与建设措施,作为指导今后一段时期生态保育与环境保护工作的基本依据.

对“四区三带”的生态功能分区进行检讨,厘清各生态功能区的基本状况,进行区域内细分和问题甄别.本文在“四区三带”基础上,提出如下生态功能区划框架,供参考.

桐柏—大别山地丘陵生态区,位于河南省南部,秦岭淮河以南地区,包括南阳市的桐柏县,信阳市大部分,驻马店市、平顶山市的部分地区.功能定位为:过渡带生态系统保护,生物多样性保护,水源涵养,水土保持,湿地保护,土壤保护,淡水水产品提供,洪水调蓄,干旱防范.

伏牛山地丘陵生态区,位于河南省的西部,包括黄河以南,京广线以西及南阳盆地大致沿南水北调走向以北的山丘区.功能定位为:过渡带生态系统保护,生物多样性保护,水源涵养,水土保持,湿地保护,土壤保护,农产品和矿产资源提供.

太行山地丘陵生态区,位于豫北地区西部,范围基本以海拔200 m等高线为划分界限,北至豫晋省界,南至黄河.生态功能定位为:温带生态系统保护,生物多样性保护,水源涵养,土壤保护,农产品提供.

黄淮海平原生态涵养区.生态功能定位为:地下水涵养与保护,土壤保护,农林畜果产品提供,湿地生物多样性保护,洪水调蓄,干旱防范.

南阳盆地生态区.生态功能定位为:土壤保护,水源涵养,农畜产品提供.

沿黄河生态涵养带,包括黄河自陕西入河南三门峡豫灵镇至花园口段、开封北部黄河大堤以内部分和郑州辖区的黄河南岸、黄河花园口至台前县出省境河段沿岸滩涂.生态功能定位为:水资源保护及湿地生态保护,水源涵养,地下水恢复,水患防治.

沿淮生态保育带,指淮河干流及其两侧沿线地区.生态功能定位为:水源涵养,水土保持,湿地生物多样性保护,水患防治,淮河安全维护.

南水北调中线生态走廊,为南水北调中线工程总干渠两侧沿线地区.生态功能定位为:水源保护,保障南水北调中线工程水质安全.

上述生态功能分区还需要根据各区域内的具体情况做进一步的分区划分,生态与环境建设与管理进行对应性区划,建设与管理举措应做整体性、系统性设计.

河南省各级政府应根据国家绿色发展战略要求,结合自身条件,研究、制定各自的绿色发展战略规划,作为指导今后经济社会发展的基本依据之一.

3.4 利用资源卫星、遥感以及地理信息技术,建立河南省生态保育与环境保护的跟踪监控管理系统

将分散于各个政府职能部门及相关机构的生态保育与环境保护的信息与技术进行整合、集成,利用地理信息技术开发、建立河南省生态保育与环境保护的实时跟踪监控管理系统,及时、准确、系统地把握河南生态与环境状况,预警其变化,为生态功能区建设与管理提供技术与质量监督支撑.

3.5 切实严格权责,保障权益

生态保育与环境保护是涉及自然和全社会的系统问题和系统工程,社会各方都依法在其中负有责任和享有权益,履责和受益是相通相融的两个方面,但是履责要先于受益.在生态保育与环境保护方面除应严格执行相应的法规制度外,还应加强彰显这些制度效力的能力建设,进一步明晰社会各方的责权利,避免政策制定与决策执行上的相互冲突;切实提高政府信息公开、公众参与等政策的执行效能,杜绝选择性信息公开、选择性公众参与以及项目及工程招投标、验收的暗箱操作等行为;建立和规范运行第三方和公众参与的生态保育与环境保护成效评估体制与机制;严格推进绿色发展战略权责,加强GDP的绿色审计,坚决追究为单纯追求政绩而导致的资源损失、生态破坏和环境污染责任,杜绝为局域、短期的经济利益而不惜牺牲生态与环境的行为.

3.6 加强生态伦理道德教育

生态伦理道德是保障生态保育和环境保护成效的基础之一.应将生态伦理道德教育常态化,使我们从思想、行为上真正尊重自然、敬畏自然、按自然规律办事,使“保护优先”、“在保护中开发、在开发中保护”的理念落实到具体行为上.只要大家都能够自觉地爱护自然,共同参与到生态保育和环境保护事业中并发挥积极作为,彻底遏制河南生态恶化才有保证.