基于噻吩光电小分子的合成和性能

2015-07-25程清文庆珍王紫潇

程清,文庆珍,王紫潇

(海军工程大学理学院,湖北 武汉 430033)

最近十几年,以有机太阳能电池和有机发光二极管为代表的有机光电领域取得了突破性进展,使得有机共轭分子有了更好的应用前景。

小分子材料有较好的吸收效率、优异的给电子性能以及很高的空穴传输效能[1],使其在有机太阳能电池领域引起了很大的研究兴趣。有机共轭(给体-受体)材料的物理性能根据给体、受体的化学结构变化来调节[2],理论上,分子的最高占据分子轨道(HOMO)能级由电子给体单元结构决定,最低空穴分子轨道(LUMO)能级由电子受体单元所决定。因此,在设计分子结构时通过引进适当的基团来调整材料所需的带隙能级需求。

苯并噻二唑是一类缺电子受体单元,通过化学方法与电子给体单元形成离域的大π 键共轭体系,使得分子具有较低的光学带隙[3]和好的环境稳定性,是一种理想的太阳能光电转换材料。曹镛院士课题组[4-5]合成了一系列含苯并噻二唑的衍生物,通过调节苯并噻二唑单元的比例,有效调节了分子的紫外吸收和荧光光谱,结果表明这类分子的光伏性能良好,同时发光效率稳定。

然而,苯并硒二唑相比于苯并噻二唑而言,硒原子的体积大于硫原子,电子更多,使得含硒原子的分子结构在紫外吸收光谱中更易于红移[6],制备的分子具有更低的能量带隙;同时,烷氧基是一种易溶于有机溶剂的基团,相比于苯并硒二唑,接枝烷氧基后的苯并硒二唑衍生物能够在不降低分子光学带隙和环境稳定性的同时,增强分子在有机溶剂中的溶解性和分子再加工性能,从而使得苯并 硒二唑衍生物在有机光伏领域将会有更好的应用 前景。

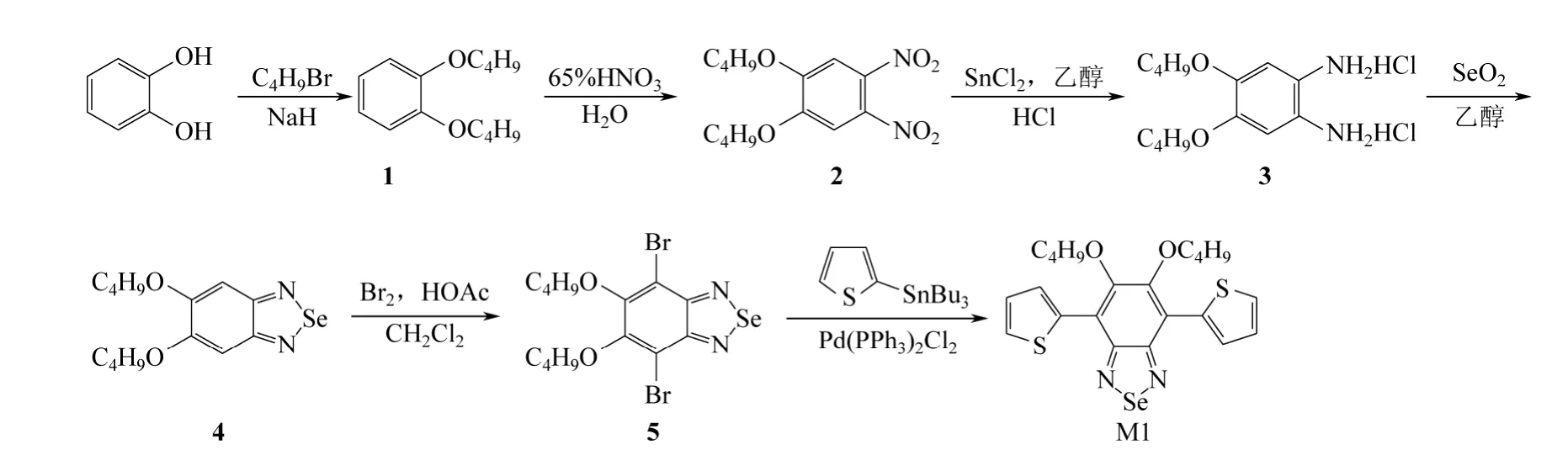

图1 分子M1 的合成路线

本文以苯并硒二唑衍生物和噻吩单元为基础,使用斯蒂尔偶联反应设计合成出了一种新型有机共轭分子,对其结构进行了表征,研究了它们的电化学性能和光电特性。

1 实验

使用钯催化剂,通过斯蒂尔偶联反应制得小分子M1,目标共轭分子的合成和表征如图1。

1.1 主要试剂和测试方法

N,N-二甲基甲酰胺(DMF)在氮气环境下使用氢化钙(CaH2)回流反应,使用前氮气去氧30min;四氢呋喃(THF)在氩气环境下添加钠丝和二苯甲酮回流反应;邻苯二酚、噻吩、甲醇、二氯二三苯基邻钯、二氧化硒等其他试剂买来直接使用。

1H、13C 核磁共振谱使用布鲁克AM-400WB、氯仿-d(CDCl3)和二甲基亚砜DMSO-d6 作为溶剂,四甲基硅烷(TMS)作为内标;电化学性能测试:循环伏安测试在常温下使用常规的三电极电解池(263A 型恒电压-恒电流计算机控制的电化学工作站),2mm 直径的铂电极为工作电极,铂丝为对电极,Ag/AgCl 为参比电极;光电性能测试:紫外吸收光谱使用日本岛津UV-1800 的紫外分光仪。荧光发射光谱使用日本日立F-4500 荧光光谱仪。

1.2 分子合成

1.2.1 二溴-5,6-二丁氧基-[1,2,5]苯并硒二唑(5)

50mL 单口瓶中加入 5,6-二丁氧基-[2,1,3]-苯并硒二唑(327mg,1mmol),10mL 二氯甲烷,5mL冰乙酸,1mL 液溴,反应过夜。原料点消失后停止加热,将反应液倒入烧杯中,大量亚硫酸氢钠饱和溶液除溴,大量水冲洗,二氯甲烷萃取3 次,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥。过滤掉无水硫酸钠,旋干溶剂得黄色液体,石油醚和乙酸乙酯(体积比 20∶1)为淋洗剂过硅胶柱,收集第一个组分旋干得白色固体0.2g(收率41%)。1H NMR(400MHz,CDCl3):4.13~4.06(m,4H),1.91~1.85(m,4H),1.64~1.57(m,4H),1.07~1.04(m,6H)。13C NMR(100MHz,CDCl3):153.64,143.72,97.13,74.31,31.8,18.70,13.36。

1.2.2 4,2-三丁基锡噻吩的合成

在 250mL 三口烧瓶中加入镁粉(1.5g,61.4mmol),精制四氢呋喃4mL,氩气保护下少量的2-溴噻吩(5.0g,30.7mmol),反应引发后将剩余的2-溴噻吩用30mL 四氢呋喃溶解后加入。室温下搅拌1h,然后将反应转移至-78℃反应器中,20min后加入三丁基氯化锡(11g,34 mmol),反应1h 后常温搅拌过夜。反应液倒入烧杯后加入大量水后过滤镁粉,乙酸乙酯萃取3 次,饱和食盐水洗涤后加入无水硫酸钠干燥。过滤掉无水硫酸钠,旋干溶剂得到淡黄色的液体,中性氧化铝色谱柱,石油醚,旋干溶剂得10.1g (收率88%)。1H NMR (400MHz,CDCl3):δ 7.67~7.65 (m,1H),7.28~7.21 (m,1H),7.18 (d,1H),1.60~1.53 (m,6H),1.38~1.29 (m,6H),1.13~1.08 (m,6H),0.95~0.89 (m,9H)。

1.2.3 二丁氧基-4,7-二噻吩-[1,2,5]苯并硒二唑(M1)的合成

在100mL 单口烧瓶中加入4,7-二溴-5,6-二丁氧基-[1,2,5]苯并硒二唑(0.2g,0.4mmol)、2-三丁基锡噻吩(0.37g,1mmol)、二氯二三苯基磷钯(30mg,0.04mmol),40mL 精制甲苯作为溶剂,密封体系通氩气保护,110℃回流反应两天。TLC 检测反应物,原料消失后停止加热,加入硅胶后旋干溶剂,石油醚和乙酸乙酯(体积比为10∶1)为淋洗剂过硅胶柱,旋干溶剂得产物0.16 g(收率81%)。1H NMR (400MHz,CDCl3):8.10~8.03 (d,2H),7.57~7.54 (t,2H),7.49~7.47 (d,2H),4.20~4.16,(t,4H),1.89~1.86 (m,4H),1.61~1.56 (m,4H),1.04~1.0 (t,6H)。13C NMR (100MHz,CDCl3):156.82,152.74,134.33,130.71,126.62,118.52,97.51,74.02,30.31,19.14,13.92。

2 结果与讨论

2.1 光学性能

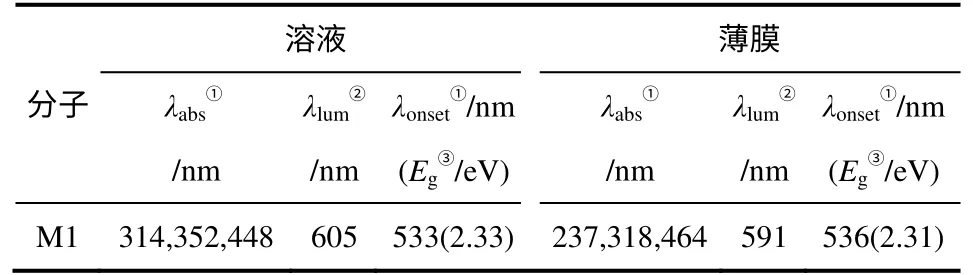

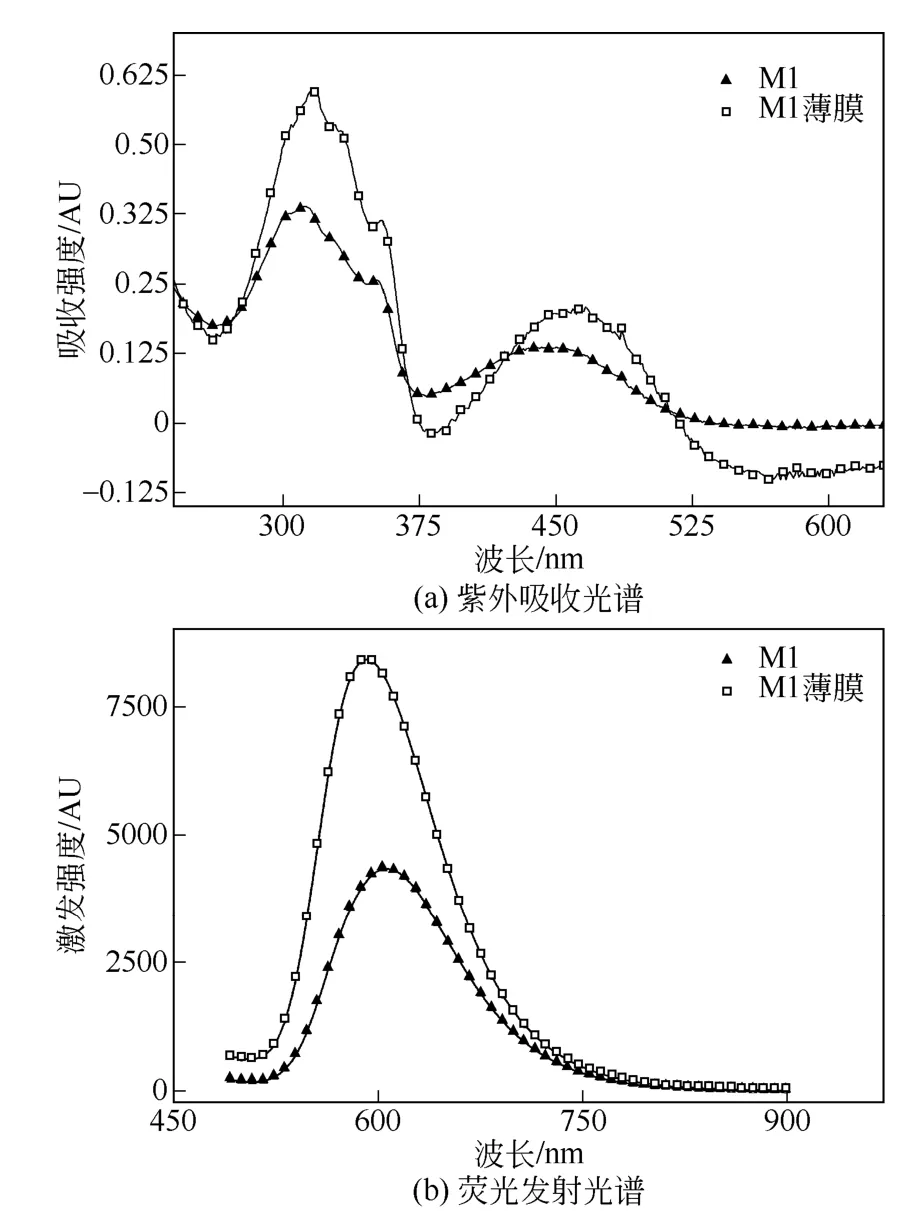

表1 为产物分子的光学数据。表1 可以看出,在溶液中分子的带隙为2.33eV,在薄膜状态下带隙为2.31eV,光学带隙Eg通过外推低能量的紫外吸收光谱基线得到[7],两种状态下得到的光学带隙基本相同,说明此小分子光学带隙在不同状态下都很稳定,实用性强。同时,在两种状态下M1 的光学带隙都很小,满足有机太阳能电池带隙的要求,同时材料在不同状态下紫外吸收波长范围很宽,由此说明分子M1 在有机太阳能材料领域具有很强的应用前景。

图2 直观地展示了小分子M1 在溶液和PMMA薄膜中的紫外光谱和荧光发射光谱。图2(a)表明小分子M1 在两种状态下都有3 个紫外吸收光谱,吸收波长的区域很宽,波长从237~352nm 的吸收范围主要为π-π*电子的离域,吸收波长从448~464nm 主要为给体-受体间电荷转移引起的局部电子离域。小分子M1 的最大紫外吸收波长在薄膜状态下要大于在乙腈溶液中,有一个较小的红移(16nm)。在两种状态下,紫外吸收波长的重复性好,表明小分子的紫外吸收性质稳定,实用性强。

表1 目标分子的光学数据

图2 目标分子M1 在溶液和薄膜中的紫外吸收光谱和荧光发射光谱

图2(b)表明小分子M1 在溶液和薄膜状态下都有最大荧光发射波长,重复性好,荧光发射性质稳定。由表1 中可以看出,在溶液中荧光发射最大波长为605nm,在薄膜中荧光发射最大波长为591nm,相比较来看,在薄膜状态下有一个微弱的蓝移(15nm),但两种发射波长都属于红光区域,M1可以作为一种红光材料。

2.2 电化学性质

小分子M1 溶解在乙腈溶液中,溶解度为0.01mol/L,添加0.1mol/L 的四丁基六氟磷酸铵(n-Bu4NPF6)作为电解质,使用循环伏安法表征分子的电化学性质。

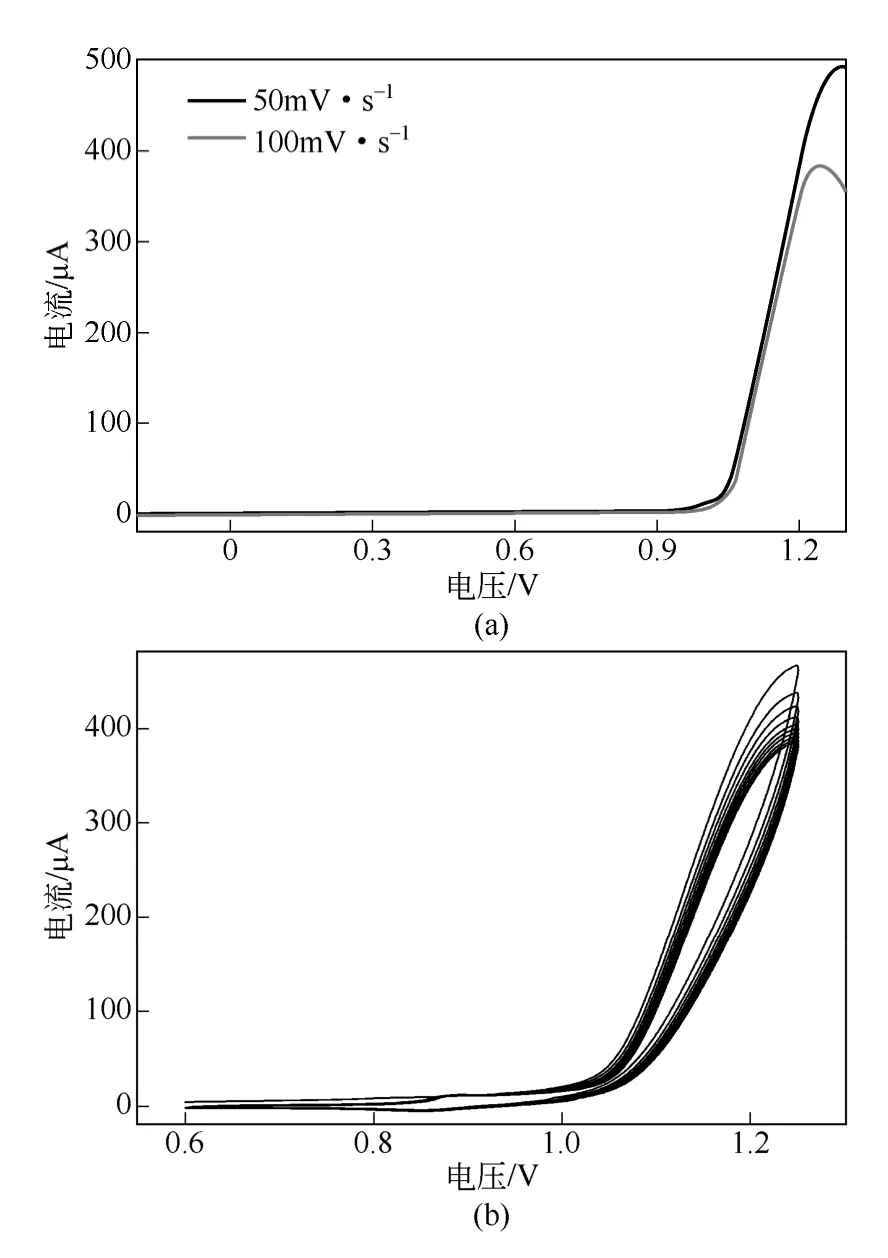

图3 中列出了小分子单体的电化学测试图。图3(a)表示在不同电压增长速率下小分子单体的氧化过程,从图中可以看出,不同电压增长速率下两者的起始氧化电位都为1.1V,当电压增长速率为100mV/s 时,氧化曲线平滑,氧化效果最佳。图3(b)表示单体成膜的循环伏安图,可以看出小分子单体成膜具有导电的特征。随着循环伏安扫描的进行,氧化峰电流逐渐增加,表明电极上单体膜的量不断增加,由于膜量的增加,电极上的电阻随之上升,这就需要一个更大的电位去克服膜电阻的增加,在循环伏安图上就表现出氧化峰的正移。

图3 目标分子电化学扫描曲线

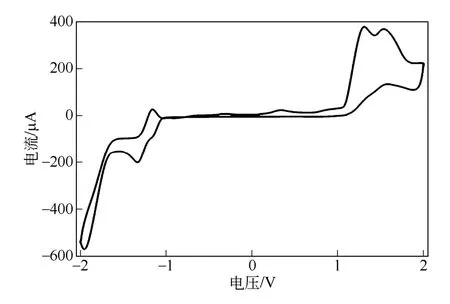

图4 为小分子单体的氧化还原过程,循环伏安法(CV)揭示了电化学过程中电子转移的有效方法。零点右半部分为氧化部分,从图4 中可以看出起始氧化电位为1.09V,氧化曲线很平滑,氧化过程很稳定。零点左半部分表示还原曲线,起始还原电位为-1.17V。由此说明分子M1 具有稳定的氧化还原 曲线,电化学性质稳定。

图4 分子M1 的循环伏安曲线

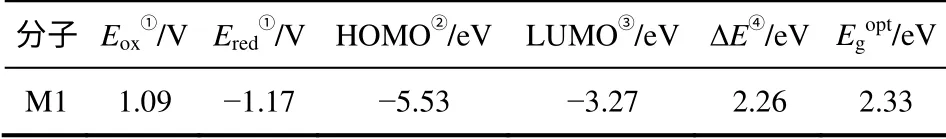

表2 列出了小分子M1 的电化学性质,HOMO表示最高占据分子轨道,LUMO 表示最低空穴分子轨道。HOMO 的数值说明该分子性质稳定,LUMO数值表明该分子容易被还原。通过经典公式得出的电化学带隙数值略大于光学带隙,但两者的数值都处于光伏使用范围,表明小分子M1 是一种理想的有机光电材料。

表2 分子M1 的电化学性质

3 结 论

通过斯蒂尔偶联反应合成了基于苯并硒二唑衍生物为电子受体、噻吩为电子给体的共轭分子,核磁共振的1H、13C 谱验证了其分子结构,接枝烷氧链后增加了其在有机溶剂中的溶解性,通过电化学和光学测试共轭分子M1 得到以下结论。

(1)无论在溶液还是薄膜中,M1 的紫外吸收波长范围都很宽,表明分子内形成了很强的共轭效应。

(2)无论在溶液还是薄膜中,荧光发射光谱表明共轭分子M1 都为红光激发材料。

(3)电化学测试表明分子M1 有稳定的氧化还原过程,具有适合光伏材料应用的HOMO 和LUMO的能级。

(4)分子M1 的电化学带隙和光学带隙基本相同,都属于窄带隙范畴,具备适合有机光伏材料所需的带隙。

[1] Ning Z J,Tian H. Triarylamine:A promising core unit for efficient photovoltaic materials[J]. Chem. Commun.,2009,45:5483-5495.

[2] Du J M,Fu L,Liu Z M. Facile route to synthesize multiwalled carbon nanotube/zinc sulfide heterostructures : Optical and electrical properties[J]. Phys. Chem. B,2005,109(26),12772-12776.

[3] 刘波. 窄带隙聚合物光伏材料的合成与表征[D]. 长沙:中南大学,2010.

[4] Shi C J,Yang Y Y,Pei Q B,et al. Regioregular copolymers of 3-alkoxythiophene and their pohtovoltaic application[J]. Journal ofAmerican Chemical Society,2006,128(27):8980-8986.

[5] Yang R Q,Tian R Y,Cao Y,et al. Deep-red electroluminescent polymers:Synthesis and characterization of new low-band-gap conjugated copolymers for light-emitting diodes and photovoltaic devices[J]. Macromolecules,2005,38(2):244-253.

[6] Huang F,Hou L T,Shen H l,et al. Synthesis and optical and electroluminescent properties of novel conjugated polyelectrolytes and their neutral precursors derived from fluorene and benzoselenadiazole[J]. J. Polym. Sci. Part A,2006,44:2521-2532.

[7] Jie C J,Kampf W,Cuetis M D. Synthesis and characterization of bis (3,4-ethylene-dioxythiophene) - (4,4’-dialkyl-2,2’-bithiazole) co-oligomers for electronic applications[J]. Chem. Mater.,2003,15(2):404-411.

[8] Ewing G W. Instrumental Methods of Chemical Analysis[M]. New York:McGraw-Hill Book Co. Inc.,1985.

[9] Bard A J,Memming R,Miller B. Terminology in semiconductor electrochemistry and photoelectrochemical energy conversion[J]. Pure & Appl. Chem.,1991,63:569-596.

[10] Trasatti S. The absolute electrode potential:An explanatory note[J]. Pure & Appl. Chem.,1986,58:955-966.