“地球的公转”教学反思(人教版)

2015-07-24窦爱华

窦爱华

第一次课堂实录

新课导入:播放地球公转三维动画,问:地球在自转的同时还在做什么运动?

讲授新课:地球在不停自转的同时,还围绕太阳做公转运动。

根据三维动画或课本P11“地球公转示意”图,回答下列问题:

(1)地球公转的方向如何?(自西向东)

(2)地球公转的轨道是什么形状?(椭圆)

(3)地球公转的周期是多少?(一年)

(4)地球公转时地轴总保持什么状态?(地轴始终是倾斜的,而且它的空间指向保持不变)

设计意图:让学生据图说明地球公转的基本情况,包括轨道、方向、周期、地轴倾斜状态等,培养读图能力。

承转过渡:正因为地球公转时的这一重要特征,使得地球在公转轨道的不同位置,地表受太阳照射的情况也就不完全相同。

如“观察当地球公转到夏至日和冬至日时,照射到地球上的热量在南北半球的分布有何不同”?(夏至日时,阳光主要照射在北半球;冬至日时,阳光主要照射在南半球)

设计意图:让学生先粗略了解地球在公转轨道的不同位置受太阳照射的情况不同。

学生思考:一天当中,早晚和中午什么时候气温高?与什么有关?

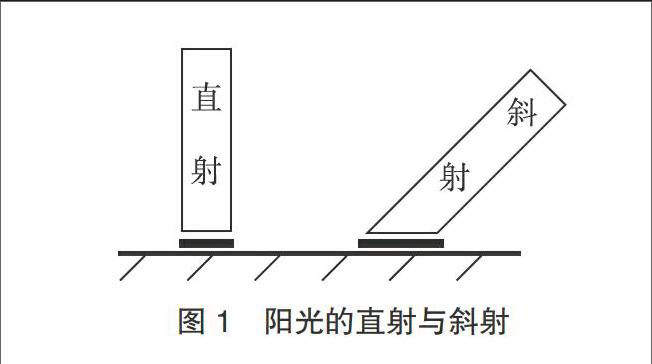

教师补充:请观察图1“阳光的直射与斜射”,当阳光直射时,光线 (集中、强烈),地面温度 (高);当阳光斜射时,光线 (分散、微弱),地面温度 (低);太阳光斜射得越厉害,光线越 (分散、微弱),地面温度 (越低)。

教师小结:地球表面所获得的太阳热量与太阳照射的角度有关,太阳照射的角度越大,地面获得的热量越多,太阳照射的角度越小,地面获得的热量越少。

学生思考:请观察图2“地球表面受光照的情况”,图中A、B、C三点获得的热量有何不同?(图中A点光照是直射,B、C点是斜射,离直射点越远,斜射得越厉害)

教师演示:用电脑演示“地球公转图”,使地球在公转轨道上运行时,分别在二分二至这四个特殊位置停下,让学生观察这四个位置太阳直射点的纬度,并完成表1。

视频播放:播放地球公转三维动画。

学生思考:太阳直射点移动范围如何?(太阳直射点在南北回归线之间来回移动,也就是太阳直射点最北可达到23.5°N,最南可达到23.5°S)

学生小结:以北半球为例,说明随着一年中正午太阳的高度变化,地面获得的太阳光热变化情况。

设计意图:让学生通过图1知道地球表面所获得的热量多少与太阳照射的角度有关。让学生通过图2学会如何寻找某一时刻太阳直射点的位置(太阳光与地面的交角为90°的位置)。让学生通过表1观察地球运行到“二分二至”点时太阳直射点的位置,以及一年中太阳直射点位置的移动情况,培养观察、分析问题的能力。

承转过渡:地球表面所获得的太阳热量多少除与太阳照射的角度有关,还与白昼的时间长短有关。

学生思考:一年当中,每天的白昼时间长短一样吗?什么季节较长?什么季节较短?白昼时间长短为什么会发生变化?

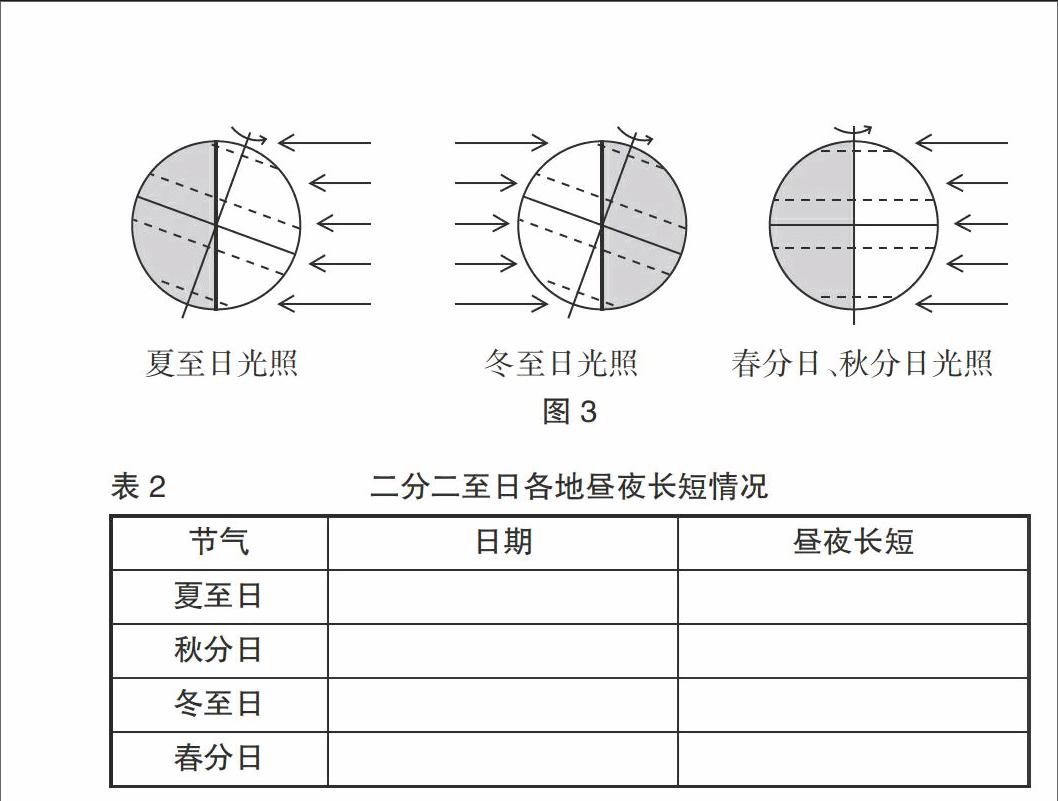

教师演示:用电脑演示“地球公转图”,使地球在公转轨道上运行时,分别在二分二至这四个特殊位置停下,结合图3,让学生观察这四个位置全球的昼夜长短情况,并完成表2。

学生小结:以北半球为例,说明随着一年中白昼的长短变化,地面获得的太阳光热变化情况。

设计意图:让学生通过图3和表2观察和归纳“二分二至”日四个特殊位置时全球的昼夜长短情况,培养分析、归纳问题的能力。

课堂总结:请按照图示(图4),描述当地四季的变化。

设计意图:使学生掌握如何说明一地四季变化的思路。(主要从正午太阳高度的变化和昼夜长短的变化入手)

第一次课后反思

从本节授课过程中学生的反应和表情看,大部分学生似乎明白了由于地球的公转而引起一年中正午太阳高度的变化和昼夜长短的变化,从而导致地面获得的太阳光热有差异,进而形成春、夏、秋、冬四个季节。但从课后完成填充图册的作业情况以及期末考试情况看,学生对这部分知识并未完全理解和掌握。

《地理课程标准》中对应本节的内容标准是:用生活中的事实分别说明地球自转、公转及其产生的地理现象;比较不同季节正午太阳光下物体影子的长度。两条标准都强调从现实生活入手来掌握本节内容。

“生活离不开地理”是初中地理开篇绪论中所传达的理念。“地球的运动”这节内容正是学生日常生活中所观察和体验到的自然现象,如果在讲授本节内容时融入生活元素,尽量将地球运动中的抽象内容与学生生活结合起来,引用学生已有的生活感受和体验创设教学情境,其效果如何?

第二次课堂教学

1.将地球公转的周期、轨道与日常生活相联系

地球绕太阳公转一周相当于地球以太阳为中心自西向东在宇宙空间运行360°,绕行一周共用一年即大约365天,平均每天在椭圆轨道上向东运行1°(不考虑近日点、远日点的快慢)。那么如果用360个点将公转轨道分成360份,则每一点就相当于日常生活中的每一天。日常生活中一年有24个节气,即“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒”(学生小学时学过),每两个节气之间相差15天,在地球公转轨道上则每两个节气之间的圆心角相差15°,二分二至日四个特殊的节气则在图4的相应位置上。

这样学生就能将地球公转轨道与日常生活中的日期与节气相联系,而无需死记硬背二分二至日四个节气的名称。

设计意图:让学生理解地球公转轨道上360个等分点实际上粗略对应于日常生活中的每一天,从而更好地将地球公转与日常生活联系起来,激发学习兴趣。

2.结合正午太阳高度变化说明正午物体影子长度变化

根据图5,结合扬州(约33°N )一年中正午太阳高度的变化说明一年中正午太阳光下物体影子的长度变化。

从图5可清楚看出:太阳直射点只能在南北回归线之间来回移动,也就是太阳直射点最北可达到23.5°N,最南可达到23.5°S,这也是把二者称为“回归线”的原因。从图中还可以明显看出,对于北回归线以北的地区(如扬州),一年中正午太阳高度最高出现在夏至日即6月22日附近,最低出现在冬至日即12月22日附近。

如果将扬州一年中正午太阳高度的变化图简化成图6,则请学生结合生活经验回答:①从扬州看一年中正午太阳每天不断向南移动的是哪段时间?(每年6月22日~12月22日)每天不断向北移动的是哪段时间?(每年12月22日~次年6月22日)②对图中的扬州人来说,哪一天正午太阳高度最高?(6月22日,对应的正午太阳高度角为∠1,这一天人的影子最短,长度为AB)哪一天正午太阳高度最低?(12月22日,对应的正午太阳高度角为∠2,这一天人的影子最长,长度为AC)③结合“地球表面所获得的太阳热量多少与太阳照射的角度有关”,说明扬州随着一年中正午太阳的高低变化,地面所获得的太阳光热是如何变化的,从而理解扬州一年中什么时间较热,什么时间相对较冷。

设计意图:以“扬州”为例,图像化说明扬州一年中正午太阳高度的高低变化情况及其所导致的地面所获热量多少的变化。体现“学习生活中的地理”这一课程理念。

拓展探究:扬州某太阳能热水器生产厂家,为扬州、北京、哈尔滨3市生产的“华扬”牌太阳能热水器,在北京、哈尔滨的销售出现问题。经调查发现,问题出在太阳能热水器的支架上,设计人员由于没有考虑地理因素,为3个城市设计了统一的支架。你能解释产生问题的原因吗?如果你是设计人员,应对支架做何调整,才能让3个城市都最大限度地利用太阳能?

设计意图:任务驱动,培养学生学以致用,解决“生活中的地理”问题的能力,激发学生学习地理的内驱力和学习成就感。

3. 北半球一年中昼夜长短变化情况

结合图7,以扬州为例说明北半球一年中昼夜长短的变化情况。

从图7中可清楚地看出扬州一年中昼夜长短的变化情况:每年3月21日前后这天,扬州白昼和黑夜的时间等长(都是12小时),过了这一天,白昼慢慢变长,黑夜慢慢变短,到6月22日前后,这一天成为一年中白昼最长,黑夜最短的一天,过了这一天,白昼慢慢变短,黑夜慢慢变长,但仍然是白昼长于黑夜,到9月23日前后,白昼和黑夜又一样长(都是12小时),过了这一天,白昼继续变短,黑夜继续变长,到12月22日前后,这一天成为一年中白昼最短、黑夜最长的一天,过了这一天,白昼慢慢变长,黑夜慢慢变短,但仍然是黑夜长于白昼,到次年3月21日前后,白昼和黑夜又等长。如此周而复始……

学生归纳:一年中,扬州白昼的长短变化如何影响当地地面获得的太阳光热。(当白昼时间较长的6、7、8月时,太阳照射时间较长,地面获得热量较多,反之,当白昼时间较短的12、1、2月时,太阳照射时间较短,地面获得热量较少)。

设计意图:仍以学生生活的“扬州”为例,用黑白线段框形象化地说明扬州一年中昼夜长短的变化情况,深刻理解和验证“生活中的地理”现象,避免死记硬背。

第二次课后反思

第一次教学反思后,笔者对教学内容进行调整,将抽象、繁杂的内容“生活化”。例如,将地球公转的周期、轨道与日常生活中的日期、节气结合;增加“太阳直射点的移动”图、“扬州一年中正午太阳高度的变化”图、“扬州一年昼夜长短变化”图,使学生对扬州当地一年中正午太阳高度的移动规律、正午太阳光下物体影子的长度变化和昼夜长短的变化等知识内容理解得更加透彻,从而水到渠成地理解因地球公转而引起的四季变化。而“华扬”太阳能热水器的案例一提出,学生的注意力被强烈吸引,思维火花立刻被激发,对“地球公转引起的正午太阳高度的变化”这一知识点进行强化和巩固运用,体现“学习对生活有用的地理”理念。

因此,融入生活元素的地理课堂,实际上是将学生生活实际中遇到的生活经验或地理问题引入课堂,为学生创设一个特殊、生活化、有趣味的学习空间或情境。由于这一情境来源于生活,因此学生更便于理解和接受,并在此基础上加深学生对基本原理和概念的理解,从而有利于提高学习效率,顺利达成学习目标。

专家点评:本教学反思有两个最大的亮点:第一,体现学习“生活中的地理”、“有用的地理”两大理念,第二次教学调整后的设计意图就是构建“生活化”课堂的最好体现,学生认识到地理课就是为解决生活问题而设。第二,强调地理图表的阅读与分析。除充分利用教材配图“地球公转示意图”外,教师还精心选制了7幅图,课堂上对这些图片的处理是多角度、全方位的,培养学生读图、用图、分析问题和解决问题的能力,体现地理课程的学科特点。两次反思恰是一个引导学生利用已有认知结构对新信息进行加工的完美过程。学生升华了对生活现象的认知,并形成新的认知基础。这就体现了“构建生活化的地理课堂”的教学初衷,让学生认识到掌握一定的地理知识可以更好认识大自然,提高学生学习兴趣,从而能够轻松快乐地学习地理、喜欢地理。(江苏省泰州市板桥高级中学地理教研室主任 桂小飞)▲