三伏贴引起皮肤严重水疱反应的多种因素分析

2015-07-11巴艳东魏瑞仙吕虎军徐永和

巴艳东,魏瑞仙,吕虎军,徐永和

(1.巴彦淖尔市医院,内蒙古 临河015000;2.内蒙古医科大学,内蒙古 呼和浩特010020)

三伏贴是中医“冬病夏治”的特色疗法,体现了“治未病”防患于未然的预防思想,属于古代外治法穴位贴敷的一种,是将《素问》中“春夏养阳”的治病原则与天灸外治疗法有机结合到一起,将温阳扶正的药物研末扮成膏状贴敷于穴位上治疗疾病的一种方法。因其能鼓舞正气、增加抗病能力、预防疾病发作,而且外用药应用简单方便、疗效明显[1]、不良反应少、小儿更容易接受,因此广泛应用于临床。我院应用《张氏医通》中的贴敷方加减治疗呼吸系统疾病取得了较好的疗效,贴敷时患者局部皮肤出现轻度灼热、瘙痒、潮红等均属正常反应,同时治疗过程中发现23 例患者贴敷局部出现严重水疱。现将我院2012 年~2014 年三伏贴导致患者皮肤严重水疱反应总结、分析报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2012 年7 月~2014 年8 月在我院进行三伏贴治疗的患者共计422 人(重复就诊贴敷者按1 人统计),年龄最小3 岁,最大86 岁,其中儿童(3 ~14 岁,下同)55 人;成人(大于14 岁,下同)367 人,男性132 人,女性235 人;蒙古族成人70 人,其他民族成人297 人。

1.2 病例选择

就诊时经中医辨证均属虚寒证呼吸道疾病,具体为:反复上呼吸道感染、过敏性鼻炎、慢性咳嗽、慢性支气管炎、哮喘、肺气肿。自愿要求进行贴敷的患者。

1.3 排除标准

①年龄<3 周岁;②正处于急性感染期;③妊娠期妇女;④已知属于高敏体质患者;⑤伴有其他严重心脑血管、肝、肾和造血系统等严重危及生命的原发性疾病以及精神病患者。

1.4 药物选择准备

我院在张璐《张氏医通》中记载的基础方上加减而成:白芥子、甘遂、细辛等药物,加工为100 目细粉末,贴敷前用姜汁、蜂蜜等调成糊状备用。

1.5 治疗方法

每年“三伏天”给患者进行穴位贴敷治疗,贴敷当日将提前备好的药物涂于4 cm ×4 cm 的纱布中间约1 cm大小,贴在膻中、天突、膏肓、肺腧等穴位上,然后用胶布固定防止脱落。每伏进行贴敷1 次,间隔10 天(遇中伏为20 天时则贴两次)。我院贴敷药物根据白芥子比例不同分为大、小剂量2 种,儿童贴敷小剂量药物,每次贴敷2 ~4 h;14 岁以上患者贴敷大剂量药物,每次贴敷4 ~6 h。首次选最短时间贴敷,如无不良反应下次可适当延长,但不能超最长时间。本疗法3 年为1 个疗程,效果差者要坚持,效果好者需巩固。

1.6 贴敷注意事项

首次贴敷患者向其宣教贴敷的注意事项,并给予一份纸质版,嘱其仔细阅读,以免出现严重不良反应,具体注意事项如下:①妊娠期妇女、急性感染期、年龄小于3 周岁、高敏体质不适宜贴敷;②贴敷时尽量避免生冷辛辣油腻食品,如海鲜、肉桂、辣椒、花椒、酒、冷饮等;③成人每次贴敷4 ~6 h,儿童及糖尿病患者2 ~4 h,首次选最短时间贴敷,如无不良反应下次可适当延长,但不能超最长时间,贴敷中间出现剧烈疼痛随时取掉药物;④贴敷后避免剧烈活动以免药物脱落影响疗效;⑤药物取下后如贴敷处出现红、肿、痒、起疱等情况,避免洗澡、搔抓以免形成二次刺激、损伤;⑥严重过敏或起疱患者及时医院就诊处理;⑦请患者尽量中午1:00(午时)以前进行贴敷。

1.7 皮肤起疱处理方法

小疱自行吸收可不必处理;若水疱较大未破溃者,予常规皮肤消毒,一次性无菌针灸针从水疱下部刺破,无菌棉棒挤压,将液体全部挤出,使水疱表皮与创面基底层尽量粘合,以利愈合。嘱所有起疱患者穿宽松衣物避免摩擦挤压患处,并保持损伤处干燥以防感染。

2 结果

患者经过以上的护理治疗且正常贴敷时间内,发现23 例患者贴敷部位多处严重起疱,统计如下:其中首次贴敷起疱5 人,第2 次贴敷起疱18 人;儿童0 人,成人男患6 人,成人女患17 人;蒙古族成人8 人,其他民族成人15 人。另治疗过程中发现9 例贴敷多年的老患者出现1 ~2 个穴位起疱,未纳入上述统计中。起疱患者均无药物及食物过敏史。笔者通过统计对比不同民族、年龄、性别等因素导致穴位贴敷患者起疱率,并进行了相关性分析。具体见表1 ~表3 及图1 ~图2。

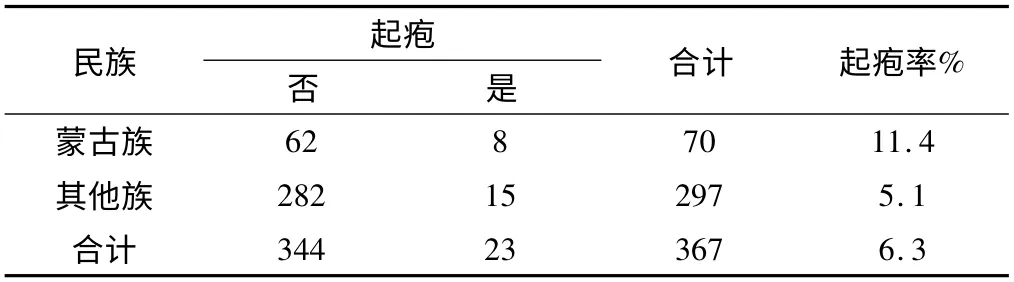

表1 两个民族组穴位贴敷的起疱率比较 例

根据表1 数据及统计软件SPSS15.0 经χ2检验分析,P <0.05(P=0.048)差别有统计学意义,得出蒙古族穴位贴敷的起疱率高于其他民族的起疱率结论。

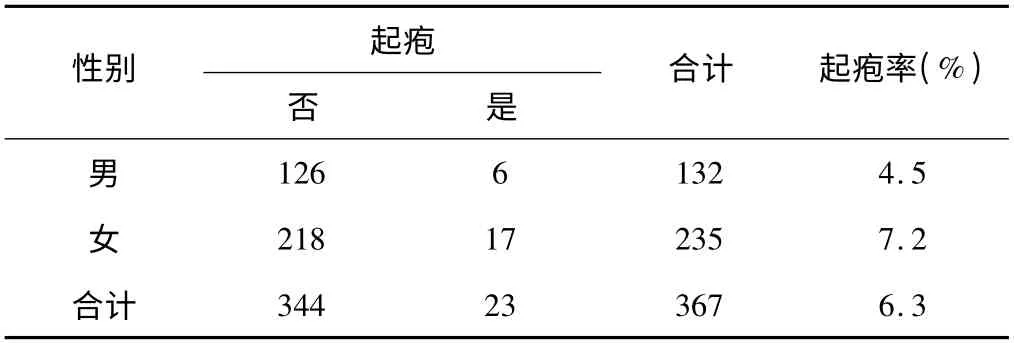

表2 不同性别穴位贴敷的起疱率比较 例

表2 显示女性患者起疱率高于男性患者,但经过统计软件χ2检验分析,P >0.05 差别无统计学意义,不支持不同性别穴位贴敷起疱率有差别,差别可能为抽样误差所致。

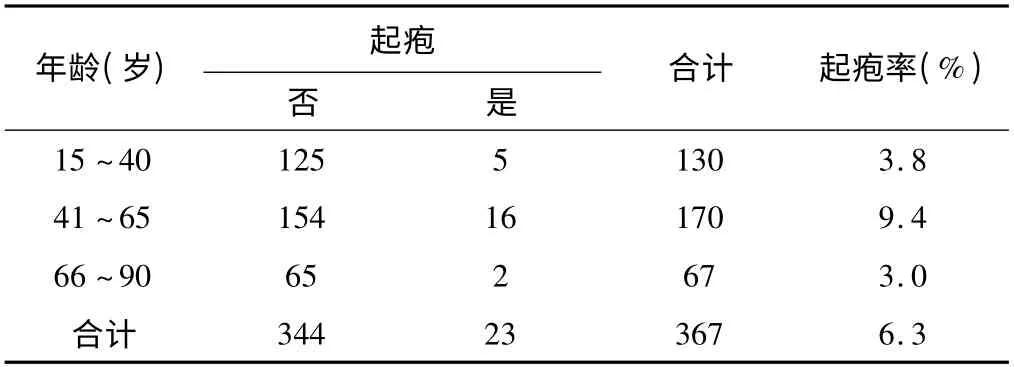

表3 成人不同年龄组穴位贴敷的起疱率比较 例

表3 对比成人不同年龄段的起疱是否有差别,发现41 ~65 岁患者起疱率明显高于15 ~40 岁和66 ~90岁患者起疱率,经过χ2检验三者无统计学差异(P >0.05)。

统计发现23 例起疱患者并非均首次贴敷即起疱,其中首次贴敷起疱患者为5 例,占21.7%,第2 次贴敷起疱患者18 例,占78.3%,如图1 所示,第2 次贴敷起疱所占比例明显高于首次贴敷起疱比例。

图1 不同贴敷次数出现起疱的比例

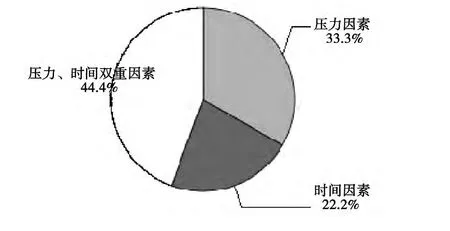

治疗过程中发现9 例多年贴敷的老患者出现1 ~2 个穴位起疱,以前贴敷治疗均未曾出现过起疱,仔细追问其原因为超时间贴敷或贴敷局部受压而导致,其中2 例患者超时间贴敷出现水疱;3 例女性患者因贴敷局部(胸带)压力因素出现水疱;4 例患者因贴敷时睡觉忘记取掉敷贴,贴敷时间和压力两种因素超要求导致起疱。见图2。

图2 贴敷时间、压力因素导致起疱的比例

3 讨论

中药穴位敷贴疗法即是中医古代“天灸”、“自灸”、“发泡疗法”,属于传统的中医外治法,是以中医理论为基础,以整体观念和辨证论治为原则,根据经络学说,将对皮肤有刺激作用的中草药研磨制成糊状敷贴于穴位上,使局部充血、起疱的一种治疗方法。三伏贴是一种集时间、药物、穴位为一体的特殊穴位贴敷法,是在三伏天人体阳气最旺盛、腠理开泄、经络通畅的时机,在穴位上贴敷一些温阳散寒的药物来“春夏养阳”从而达到“冬病夏治”的目的,其作用通过药物和经络的双重作用来实现。除了“简、便、验、廉”的优点外,还有如下优势:①药物外用,无损肝肾伤胃的情况;②能起到预防治疗双重作用;③非口服、静脉途径,儿童更能接受,所以被广泛应用于临床,尤其对呼吸系统的虚寒性疾病防治疗效比较满意。目前医家多采用《张氏医通》中记载的基础方上加减而成,主要包括白芥子、甘遂、细辛、姜等。白芥子,辛温,归肺经,有温肺豁痰、利气散结、通络止痛之功,常用于治疗寒痰咳喘、关节疼痛、阴疽流注等病证,现代研究其有明显的镇咳、平喘、消炎、止痛作用,主要成分为白芥子苷、芥子碱、芥子酸等[2],以上成分的强烈刺激性能使皮肤发红或起疱。甘遂,苦寒,有毒,归肺、肾、大肠经,有泻水逐饮、消肿散结之功,多用于水饮停聚于胸腹。现代研究其主要成分为二萜和三萜类化合物,这些成分有抑制免疫、抗病毒的作用[3],另外对皮肤有较强的刺激作用,可引起局部炎症反应。细辛,辛温,有小毒,归肺、肾、心经,可祛风解表、散寒止痛、温肺化饮、通窍,常治痰饮咳逆、鼻渊、风湿痹痛。现代研究发现细辛主要活性成分为挥发油,其有效成分之一I-芝麻脂素具有抑菌、抗病毒作用[4-5]。生姜,辛温,归肺、脾、胃经,能解表散寒、温中止呕、温肺止咳,用于外感风寒、胃寒呕吐、咳嗽痰饮等证。生姜主要有效成分包括姜辣素、姜精油等[6],二者对皮肤粘膜有轻微的刺激,有较好的扩张局部血管、抗过敏和抗菌作用[7]。不难看出以上4 种药物均归肺经、能化痰饮,现代研究都有不同程度的抗菌抗病毒作用,这为治疗肺系疾病打下了良好的基础;有3 种药物对皮肤有不同程度的刺激作用,尤其是白芥子,这为皮肤起疱埋下了隐患;另有两种药物有毒性,这又为适宜人群设定了限制,尤其是甘遂,有报道其可能对胎儿循环系统有损害[8],所以孕妇及小于3 周儿童不适于贴敷。当然除了药物本身的毒性刺激可能导致皮肤起疱外,当然刺激性药物的浓度也起着关键性作用,尤其是白芥子的比例,文献研究发现不仅白芥子在贴敷药物的总比例大小对起疱有影响,而且生、炒白芥子的内在比例不同也对起疱率有影响[9],并且发现随生白芥子比例减少患者皮肤反应逐渐减轻,同时疗效也会相应下降,目前临床报道白芥子比例多控制在30% ~40%[10-12]。近年来文献研究认为三伏贴疗效与是否出现皮肤反应有关,但与皮肤起泡程度关系不密切[13],所以降低起疱率就显得重要了。

除了上述白芥子的比例对贴敷起疱的影响外,通过本研究分析发现不同性别对药物的反应无实质性差别,但不同的民族对药物的反应却不同,蒙古族的起疱率明显高于其他名族,而且治疗中发现2 例蒙古族家族性起疱情况,可能与遗传基因、药物过敏、饮食等因素有关,但还需进一步研究。起疱还与贴敷时间的长短、局部压力的大小有关,贴敷的时间越长、局部压力大起疱的可能性就大,反之就小。对比发现41 ~65 岁患者是起疱高发人群,与多篇临床报道小儿和老年人皮肤娇嫩容易起疱结果不同,有待于增大样本量进一步观察研究。

经过上述分析起疱与药物比例、民族、年龄、贴敷时间、压力等因素有关,能为临床减少贴敷导致的不良反应提供一些帮助。如何更好的协调疗效与不良反应间的矛盾就显得格外重要,药物的浓度低、贴敷时间短、接触压力小起疱患者会减少,但一部分患者的疗效就会下降;相反又不能为了一味追求效果而增加患者的痛苦。尤其在当今医患关系不十分和谐的情况下,各位同仁在调配外用药物时综合权衡利弊关系,不仅要掌握整体疗效,也要把握好个体差异;不仅要掌控好刺激性药物的比例、穴位贴敷的禁忌症,更要加强宣教指导,提高患者的依从性来减少不良反应的发生。

[1] 李丽萍,包烨华,楚佳梅,等. 冬病夏治穴位贴敷防治支气管哮喘130 例疗效观察[J].中医杂志,2012,53(4):307-310

[2] 史丽颖,吴海歌,姚子昂,等.白芥子中脂肪酸成分的分析[J].大连大学学报,2003,24(4):98-101

[3] 郑维发,陈才法,朱爱华.甘遂醇提物抗流感病毒FM_1 有效部位的筛选[J].中成药,2002,24(5):362-365

[4] 黄保希.细辛的化学成分研究述评[C]//第二届临床中药学学术研讨会论文集.南宁:中华中医药学会中药基础理论分会,2009:5

[5] 段鹤君,付朝晖.细辛挥发油化学成分研究[J]. 中药材,2010,33(4):562-565

[6] 叶刚飒,余书洪,杨卫芳,等. 生姜的有效成分与药理作用研究进展[J].浙江树人大学学报(自然科学版),2011,11(3):24-27

[7] 汤秀华,马兰.溶剂浸提法从生姜中提取姜辣素的研究[J].中国调味品,2012,37(1):88- 91

[8] 于天文,李相忠,辛淑媛,等. 甘遂中期引产胎盘与胎儿脏器的光镜及电镜观察[J].中西医结合杂志,1984,4(4):201-202

[9] 崔淑华,李娜,邢燕军,等. 白芥子不同配比穴位贴敷对支气管哮喘患者免疫球蛋白及嗜酸粒细胞的影响[J]. 中医杂志,2014,55(11):935-938

[10] 郭金梅.中药三伏贴引起皮肤过敏的原因分析与护理干预[J].中医临床研究,2012,4(6):105-107

[11] 吴丰枝.中药三伏贴引起皮肤损伤的原因分析与护理干预[J].中国民族民间医药,2014(8):118

[12] 廖玲菲.中药三伏贴引起皮肤过敏的原因分析与护理干预[J].大家健康(学术版),2013,7(4):35

[13] 李光熙,刘志国,聂文葶,等. 消喘膏治疗支气管哮喘所致皮损与临床疗效相关性的研究[J].中国民间疗法,2006,14(10):40-42