企业密度、产业关联与产业集群化转移

2015-07-02毛广雄周文清蔡安宁

毛广雄, 周文清, 蔡安宁

(1.淮阴师范学院 城市与环境学院, 江苏 淮安 223300; 2.江苏省区域现代农业与环境保护协同创新中心, 江苏 淮安 223300)

企业密度、产业关联与产业集群化转移

毛广雄1,2, 周文清1, 蔡安宁1

(1.淮阴师范学院 城市与环境学院, 江苏 淮安 223300; 2.江苏省区域现代农业与环境保护协同创新中心, 江苏 淮安 223300)

企业密度、产业关联与产业集群化转移之间存在着密切联系.企业密度的变化是产业集群化转移的基础,多向的产业关联是产业集群化转移的内在要求,企业密度、产业关联与产业集群化转移存在较稳定的三角关系.基于江苏省2002、2007年投入产出表,以影响力系数和感应度系数将产业部门划分为敏感关联型、影响关联型、感应关联型和迟钝关联型4种类型,并从制造业中选取13个部门作为研究对象,分析了江苏省企业密度、产业关联与产业集群化转移的相互作用关系并分为3个阶段:苏南地区企业密度快速增长、产业链深化阶段;苏中地区接受敏感关联型产业集群化转移阶段;苏北地区承接敏感关联型和影响关联型产业集群化转移阶段.

企业密度; 产业关联; 产业集群化转移; 江苏省

0 引言

密度、距离和分割是描述世界和地方经济发展的地理变迁特点的3个维度.其中,密度维度是地方经济发展面临挑战时所要考虑的首要地理因素[1].Ying Lowrey最早提出企业密度的概念,他认为企业密度和地方经济增长存在相互作用的关系[2].Ellison的研究表明经济活动密度大的地区产业可以通过共享中间产品、共享丰富的劳动力市场及知识外溢来降低成本[3],Ciccone和Ha11的研究发现就业密度每提高1倍则其劳动生产率提高6%[4],张妍云[5]、范剑勇[6]对中国的实证研究也得出类似结论.江栋等利用1998~2007年省际面板数据分析,认为我国企业密度的增加对经济增长有显著性的正影响[7].

企业密度增容是地方经济发展和企业成长的外部表现[8],地方经济的成长很大程度上取决于企业密度的高低.地区企业密度提高,促使产业密度、地区经济密度和就业密度的增加,经济活动日趋集中.同时,随着生产日趋集中,企业之间、产业之间关联逐步加强,促进产业升级和技术创新以适应地区经济发展过程中的挑战.当企业密度过高时,企业为了避免因激烈竞争带来的不经济,地区经济繁荣的企业逐渐向毗邻地区外溢,尤其是基于地区的经济差和利益差,企业向能够获得更多外部经济利益的地区转移、集中、集聚,产业集群化转移就此发生.产业集群化转移既包括产业以集群的方式整体转移[9-13],也包括产业出于重塑比较优势和寻求竞争优势而趋向于转移到具有或可以形成同类产业集群的区域[14].在此背景下,企业密度、产业关联与集群化转移成为研究地方经济的新视角,然而,学界基于这三者关系研究地方经济还比较少见.因此,本文试图厘清三者之间的内在关联性,并以江苏的实证研究来分析其时空规律,可为优化区域产业结构、合理布局产业和产业集群化转移提出决策依据.

1 企业密度、产业关联与产业集群化转移之关系

图1 企业密度、产业关联与产业集群化转移的三角关系

一个区域所拥有的各类资源的承载力有客观限度,因而其所能承载的企业密度是有限定的.区域内经济由弱到强发展的过程是企业密度由小变大的过程,在这个发展过程中,企业间的联系也由无组织向有组织的有机联系发展;企业间的关系也经历基本不相关、合作与竞争的阶段[15],但当区域内的企业密度临近或超过区域资源的承载力时[16],产业集群化转移随之发生,这是区域经济发展的容量限制的客观要求.

首先,企业密度的变化是产业集群化转移的基础.研究显示,密度因素影响着集群波动[17],企业密度和企业扩张进入某一地区的可能性之间存在着由合法化和竞争共同作用形成的倒U型关系[18],企业数量的增多一方面导致集群成本优势逐渐明显,这时产业集群化转入易于发生;但另一方面也导致集群网络成本增加,企业间竞争变得愈发激烈,产业集群化转出同样易于发生.

其次,多向的产业关联是产业集群化转移的内在要求.产业联系和空间临近是产业集群的重要标志,基于投入产出表的产业关联分析是定量辨识产业集群的常用方法之一[19].从理论上讲,产业集聚背后的两种力量分别是“制造业的前向联系”和“制造业的后向联系”[20],转移企业通过深化横向一体化、纵向一体化或多样化合作,可以降低中间投入品的价格,同时,企业具有内在冲动集聚转移在一起生产进而获得“市场规模效应”,于是,产业集群化转移就此发生.

最后,企业密度、产业关联与产业集群化转移存在较稳定的三角关系.企业在特定地理单元经历单个企业向多个企业—低密度—高密度—扩散降低密度4个阶段的发展.同时,企业间经历了无明显功能联系—单向产业链延伸—多向关联—关联转移的阶段.企业密度与功能联系的相互促进,促成区域经济增长极的产生,进而促进区域非均衡和螺旋式的发展而形成产业集群,当集群密度过高而产生不经济效益时,最终推进产业集群化转移.需要指出的是,随着产业集群化转移的深入,地区间的一体化程度提高,产业集聚状况将发生显著变化,极化效应、扩散效应将出现此消彼长的状况,企业密度、产业关联与产业集群化转移之间形成较稳定的三角关系(图1).

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

数据主要来自2006~2013年《江苏省统计年鉴》、相关年份的江苏各地级市统计年鉴、《中国工业经济统计年鉴》,以及江苏省投入产出表(2002、2007年)和相关年份的江苏省经济普查主要数据公报.

2.2 主要研究方法

直接消耗系数,其计算公式为:

Aij=xij/xj(i,j=1,2,…,n)

完全消耗系数,利用直接消耗系数矩阵计算,计算公式如下:

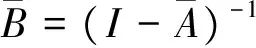

B=(I-A)-1-I

影响力系数[21-22]的计算公式如下:

表1 江苏省42个产业部门2002年、2007年感应度系数和影响力系数

公式如下:

感应度系数的计算公式如下:

3 江苏省的实证研究

实证分析以江苏省域产业转移为重点而展开,主要基于以下方面的考虑:首先,省域经济的梯度性.江苏是我国经济最发达、发展最快、企业密度最高的省份之一,但由于自然地理和经济、社会诸因素叠加的影响,区域经济存在明显的梯度特征;其次,省域产业转移的代表性和先导性.江苏产业集群化发展水平整体较高,亦存在苏南、苏中、苏北地区发展的不平衡现象,但其在政府的强力推动下,加之地域上相临,因而产业集群化转移现象较为典型并有一定的先导性.

同时,本文借鉴范剑勇的“开放型小国经济”以及区域产业转移衡量方法中的相对比较思想[23],根据各地区相应行业增加值占全省该行业增加值比例的变化,对江苏省域产业集群化相对转移状况进行衡量.

3.1 基于投入产出表的产业部门界定

首先,根据投入产出表计算江苏省2002年和2007年感应度系数和影响力系数(表1),根据赫希曼判别标准[24],依据两个系数是否大于1将产业部门划分为:敏感关联型(影响力系数和感应度系数都大于1)、影响关联型(影响力系数大于1,感应度系数小于1)、感应关联型(影响力系数小于1,感应度系数大于1)和迟钝关联型(影响力系数和感应度系数都小于1).

其次,选取2002年和2007年敏感关联型产业(这些产业部门带动和促进其它产业发展的拉力和推力都很大,是经济发展过程中必须重点推动的关键性产业)和影响关联型产业(发展已较为成熟的产业部门,以“拉力”带动其它产业的发展)的叠合部门.

最后,选取13个产业部门的企业密度数据来分析产业集群化转移,包括:纺织,纺织服装、鞋、帽,皮革、毛皮、羽绒,木材加工及木、竹、藤、棕、草,文教体育用品,橡胶和塑料,金属,通用设备,专用设备,电气机械及器材,通信设备、计算机及其它电子和仪器仪表及文化、办公机械业,医药制造业等,并分别用z1~z13分别标识.

表1说明:为了方便统计将农林牧渔,煤炭开采和洗选,石油和天然气开采,金属矿采选,非金属矿及其它矿采选,食品制造及烟草加工,纺织,纺织服装鞋帽皮革羽绒,木材加工及家具,造纸印刷及文教体育用品,石油加工、炼焦及核燃料加工,化学,非金属矿物制品,金属冶炼及压延,金属制品,通用、专用设备,交通运输设备,电气机械及器材,通信设备、计算机及其它电子设备,仪器仪表及文化办公用机械,工艺品及其它,废品废料,电力、热力的生产和供应,燃气生产和供应,水的生产和供应,建筑,交通运输及仓储,邮政,信息传输、计算机服务和软件,批发和零售,住宿和餐饮,金融,房地产,租赁和商务服务,研究与试验发展,综合技术服务,水利、环境和公共设施管理,居民服务和其它服务,教育,卫生、社会保障和社会福利,文化、体育和娱乐,公共管理和社会组织等42个产业部门分别用z1~z42标号.

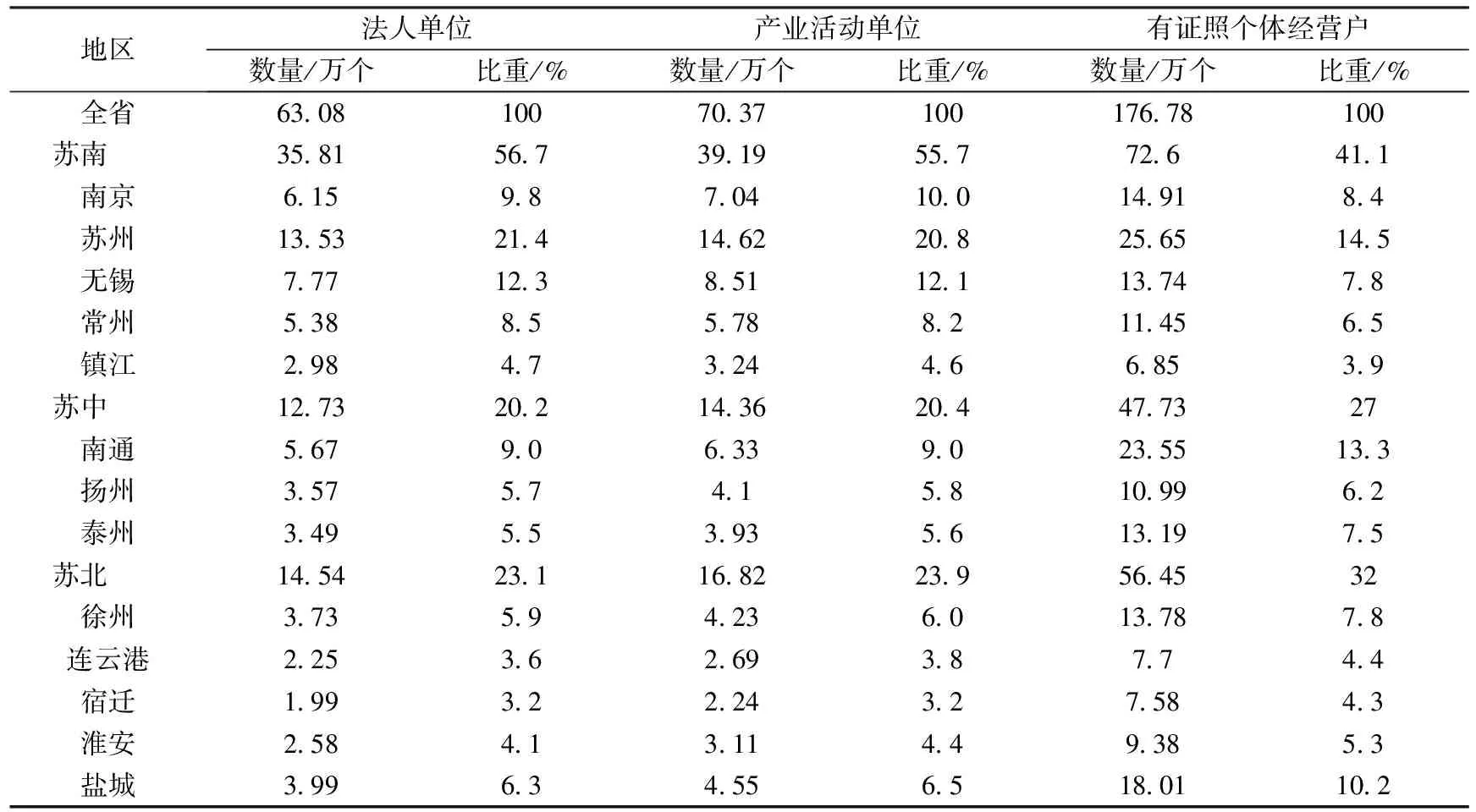

3.2 企业密度的影响

首先,从整体格局看,以2008年经济普查数据为例,江苏省第二、三产业单位半数以上集中于南部地区,苏南和苏北企业密度的空间差异明显,存在明显的高低值区域.从法人单位数来看,经济发达的苏南地区占总数的56.7%;过渡地带苏中地区占总数的20.1%;经济发展相对落后的苏北地区占总数的23.1%.从产业活动单位来看,苏南占总数的55.7%;苏中占总数的20.4%;苏北占总数的23.9%.从有证照的个体经营户来看,苏南占总数的41.1%;苏中占总数的27.0%,苏北占总数的31.9%(表2).

表2 江苏省产业单位分布状况

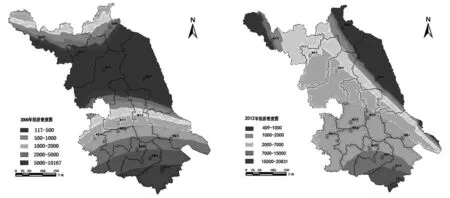

其次,从时空角度看,2008~2012年期间,苏南地区企业密度均在10个/km2以上,苏中地区企业密度处于5~10个/km2,而苏北地区企业密度处于2~5个/km2.三大区域除2009年受经济危机影响企业密度显有降低,都呈现出的增长趋势.苏南地区增长较快,苏中和苏北紧跟苏南同步增减,但速度较慢(图2).企业密度分布存在明显的高值与低值,苏南地区是经济发展的重心、企业集聚的高地;徐州、连云港两地依托资源优势是企业集聚的又一个重要地区.苏北地区的淮安、宿迁、盐城与苏中的扬州、泰州大部分地区是企业密度的低洼地.但近几年企业密度高值区域不断由苏南地区向北部地区推进.企业密度在江苏省南北发展不平衡的特殊省情客观上为江苏省域产业集群化转移提供了必要性和可行性条件.

图2 2008年、2012年企业密度分布图(单位:个/km2)

第三,从行业角度看.苏南地区纺织、通用、专用设备、电气机械及器材、通信设备、计算机及其它电子设备制造业等产业关联性强的行业为重要产业(表3和表4).其中,电气机械及器材,通信设备、计算机及其它电子设备制造业集群化趋势正在不断强化,企业密度最大增幅达0.04个/km2.相反,纺织业、木材加工及木竹藤棕草制品、通用设备制造业不断下滑,出现不断集群化转移的态势.如常州通用设备制造业由2009年的最高值0.224下降为0.120.

苏中地区纺织、纺织服装鞋帽制品业等企业密度与同期其它产业相比居前列.同时,苏北地区集群化发展明显的有:木材加工及木竹藤棕草制品、化学原料及化学制品、农副食品加工及纺织业.如徐州的木材加工及木竹藤棕草制品业、盐城的机械产业、宿迁的木业纺织业、连云港的医药产业、淮安的农副产品加工业企业密度较大,集聚程度较高.但苏北的通信设备、计算机及其它电子设备、仪器仪表及文化办公用机械制造业密度都是绝对低值.

表3 2008年江苏省代表性产业部门企业密度 (单位:个/km2)

结合2006年和2012年z1~z13的经济密度图发现:经济密度在三大区域的非均衡发展态势得到一定程度的缓和(图3).2006年经济密度的高值区域显著集中在企业密度较高的苏南地区,而低值区域则分布在企业密度低的盐城、宿迁、淮安和连云港.经过5年左右的发展,三大区域的经济密度由极化主导逐渐趋于相对均衡,其中与发达的苏南地区毗邻城市如扬州、泰州经济密度明显变大.无疑,增长极的溢出效应有效消除了部分因企业密度发展不平衡以及纳克斯循环所带来诸多区域发展的不利因素,而产业集群化转移发挥了重要作用.

表4 2012年江苏省代表性产业部门企业密度 (单位:个/km2)

图3 2006年和2012年江苏产业经济密度(单位:万元/km2)

3.3 产业关联的影响

首先,从整体格局看.2012年苏南地区生产总值占全省的59.8%.其中第二产业(主要是强辐射、强制约与强辐射、弱制约的前向联系和后向联系较强的产业部门)占全省产值的62.6%.

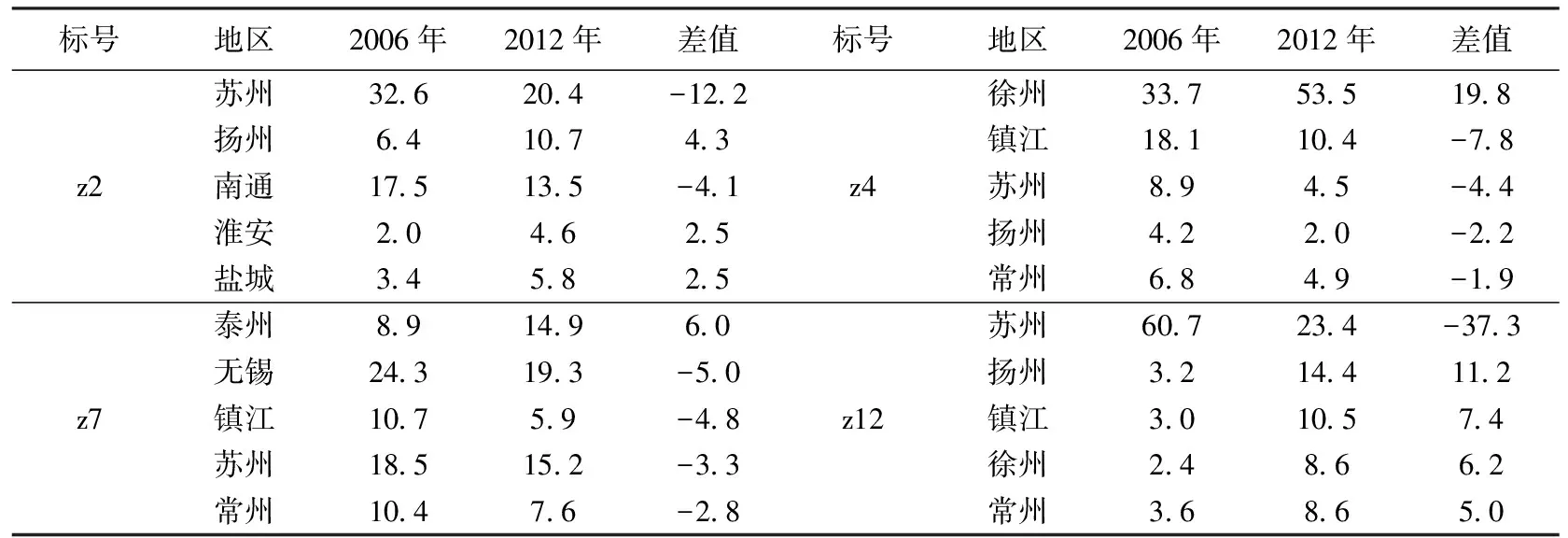

表5 产业部门工业总产值占江苏省该产业百分比及差值

由于不同的地理空间单元存在着不同的区域效应,同时空间成本也制约产业集群.这也正是江苏省南北区域内产业部门间的利益差构成产业集群化转移的基础,如:企业分布的集中度差异、地区经济发展不平衡、工资、地租、产业联系等.

其次,从时空角度看苏南地区产业部门聚集度高,发展势头强,形成以苏锡常宁为核心的经济中心且向北呈现明显梯度.淮安、宿迁和徐州则明显低于省内平均水平,沿海沿江地带的连云港、扬州等依托区位集群化现象明显.为进一步了解产业关联与集群与转移趋势,列出2006~2012年产业部门工业总产值占全省百分比变化幅度最大的5市进行分析(表5),其中,苏州的金属制品业下降37.3个百分点,对比2006年和2012年该行业前三位中出现了两个苏中城市,徐州增速提升,说明该行业出现由苏南向苏中和苏北集群化转移,且主要集中在敏感关联型产业部门,苏中地区的增长明显快于苏北.

3.4 产业集群化转移的过程

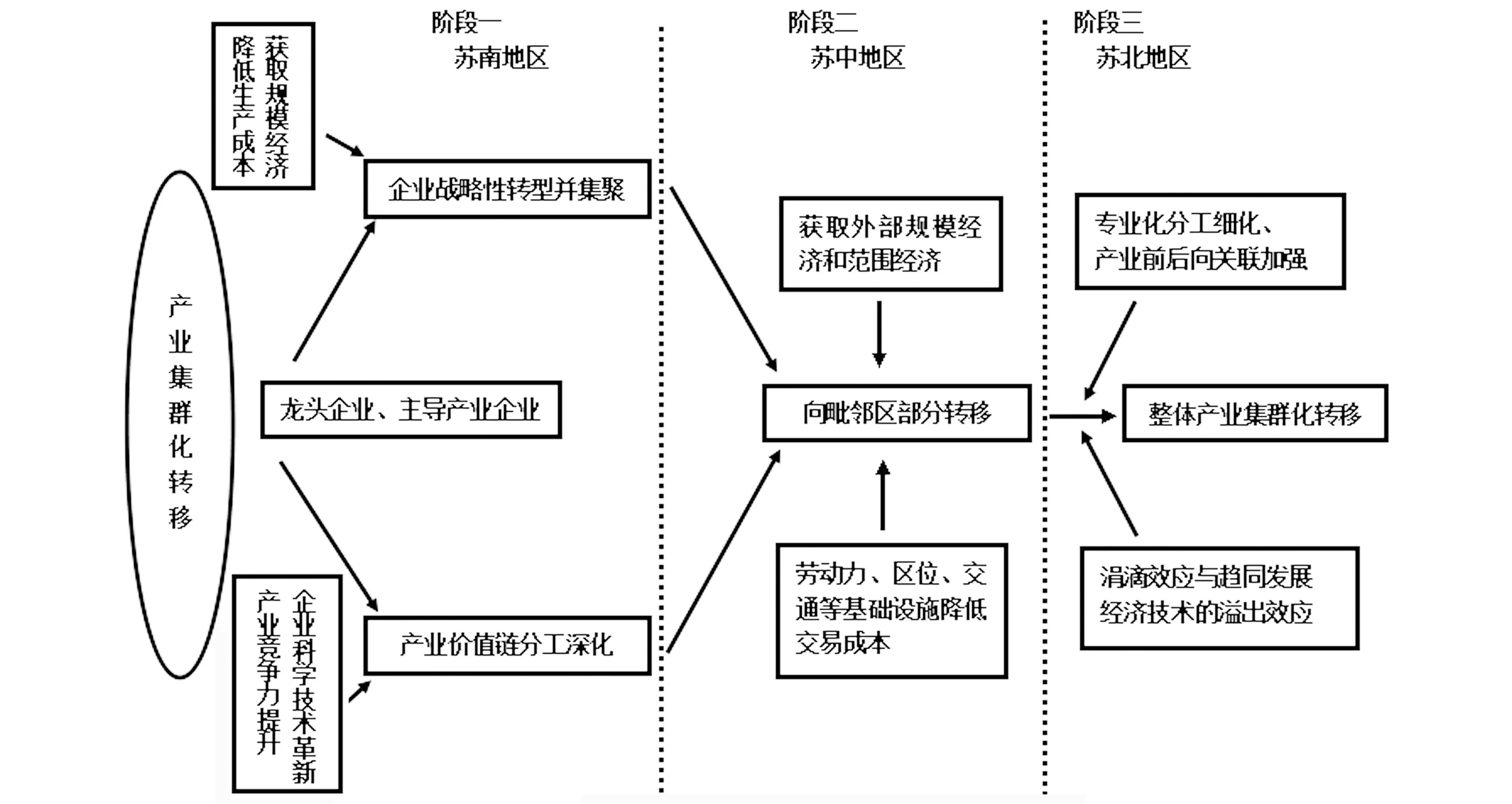

综合以上企业密度、产业关联与产业集群化转移的关系分析,可以发现:一方面,江苏产业集群化转移由发达的苏南地区不断向欠发达的苏北地区推进,以苏中地区为过渡带,江苏省内企业总量不断增加,先是集中分布江苏省南部,随后省内出现整体转移的现象;另一方面,产业集群化转移遵循产业梯度转移,敏感关联型产业集群化转移明显.苏南的高新技术产业主要向苏南本区域及其周边产业基础好的地区部分转移,苏南纺织服装鞋帽制品业等高劳动密集型部分产业向苏中集群化转移,苏南地区纺织服装业向宿迁、淮安等地整体集群化转移,苏南机电、化工、医药、机械电子向苏中地区集群化转移.根据江苏省产业集群化转移的格局及过程,可分为3个阶段(图4).

图4 江苏省产业集群化转移的过程

第一阶段: 苏南地区企业密度快速增长、产业链深化阶段.2006年前后,先发的苏南地区凭借完善的基础配套设施、雄厚的经济实力,节约生产成本,提高企业竞争实力,战略性龙头企业和主导产业不断集聚,形成了部分代表性的产业集群,如苏州、无锡的纺织服装集群.

第二阶段: 苏中地区接受敏感关联型产业集群化转移阶段.2006~2012年,随苏南地区集聚发展水平的加快,劳动生产成本增加、环境恶化、地价升高等,出现集聚不经济效益.企业以苏南为中心的高地向外围地区不断地进行产业集群化转移,毗邻的苏中地区以依托优越的区位、完善的基础设施、紧密的区域分工合作及较小的文化差异成为产业转移承接地.多以敏感关联型产业为主,如苏南的纺织业集群化转移到南通海安等地.

第三阶段: 苏北地区承接敏感关联型和影响关联型产业集群化转移阶段.近年来,随着苏南的涓滴效应大于极化效应以及苏北等承接地吸引力增强(如:劳动力丰富、产业分工专业化、产业链前后向联系紧密等),企业开始加速向苏北集群化转移.产业集群化转移主要以敏感关联型和影响力关联型产业为主,如苏州的仪器仪表及文化、办公机械制造业在向苏中、苏北集群化整体转移的背景下,扬州、徐州该产业部门工业总产值占比分别提升11.2和6.2个百分点.

4 结论与未来的研究方向

基于企业密度、产业关联和产业集群化转移之间的关系,并以江苏省为例进行实证研究,得出以下主要结论:

1) 企业密度、产业关联与产业集群化转移之间存在着密切联系.企业密度的变化是产业集群化转移的基础,多向的产业关联是产业集群化转移的内在要求,企业密度、产业关联与产业集群化转移存在较稳定的三角关系.

2) 江苏企业密度较大地区主要分布在先发的苏南地区,上述地区的部分敏感关联型和影响关联型产业出现向苏中、苏北等后发地区集群化转移的趋势,以苏中地区为过渡区,部分迟钝关联型产业也开始呈现产业集群化发展的态势.从总体上看,经济密度在三大区域的非均衡发展态势得到一定程度的缓和,产业集群化转移发挥了重要作用.

3) 基于江苏省内南北存在着明显的区域梯度,其产业集群化转移过程可分为三阶段:苏南地区企业密度快速增长、产业链深化阶段;苏中地区接受敏感关联型产业集群化转移阶段;苏北地区承接敏感关联型和影响关联型产业集群化转移阶段.

需要指出的是,本文藉以分析的主要数据来源并受限于特定年份的投入产出表和经济普查数据,虽辅以相关年份的统计年鉴加以补充,但数据分析的连续性不足和滞后性问题客观存在,因而有关江苏产业集群化转移的过程及阶段性特征的总结尚显不足,而江苏省内的三大区域产业结构的变动是否就是三者之间相互作用的产物仍然值得深入分析,这也是今后需要研究的方向.此外,对于企业密度、产业关联与产业集群化转移的研究未来可从企业产值密度和密度分布函数、产业链关联和GIS空间分析技术等方面加以深化,以深入探讨企业密度和产业关联对产业集群转移的动力机制和演化规律及影响效应.

[1] 世界银行. 重塑世界经济地理:2009年世界发展报告概述[M].胡光宇,毛其智,译.北京:清华大学出版社,2009: 135-168.

[2] Lowrey Y.Business Density Entrepreneurship and Economic Well-Being. New York:American Economic Association Meeting in Philadelphia,2005:1-24.

[3] Ellison G E, Glaeser, Kerr W. What causes industry agglomeration evidence from co-agglomeration patterns[R]. working paper, 2007.

[4] Ciccone A, Hall R E. Productivity and the ensity of Economic Activity[J]. American Economic Review, 1996, 86: 54-70.

[5] 张妍云. 我国的工业集聚及其效应分析:基于工业数据的实证研究[J].技术经济与管理研究,2005(4):23-24.

[6] 范剑勇.产业外部性、企业竞争程度与劳动生产率[J].管理世界,2009(8): 165-187.

[7] 江栋,王丽霞,张峁.企业密度、创业与经济增长[J].经济论坛,2009(24): 49-51.

[8] 曹钰.价值链视角的集群企业共生密度增容[J]. 统计与决策,2012(10):178-181.

[9] 李小建.经济地理[M].北京:高等教育出版社,1999:34-36.

[10] 蒙丹.以集群转移的模式促进东部劳动密集型产业的转移[J].商场现代化,2007(6): 258-259.

[11] 丘兆逸.实施产业集群转移模式实现西部经济腾飞[J].探索,2006(1): 146-149.

[12] 毛广雄.产业集群化转移:世界性规律与中国的趋势[J].世界地理研究, 2011,20(2):97-106.

[13] 吉敏,胡汉辉.苏南产业集群升级的路径选择:基于产业集群式跨国转移发展的构想[J].软科学,2009,23(2):93-96.

[14] 毛广雄.区域产业转移与产业集群耦合发展[M].北京:科学出版社,2015:35-44.

[15] Baum J A C,Mezias S J. Localized Competition and Organizational Failure in the Manhattan Hotel Industry:1898~1990[J].Administrative Science Quarterly, 1992, 37(4):580-604.

[16] Bruseo S. The Emilian Model: Productive Decentralization and Social Integration[J].Cambridge Journal of Ecoomics, 1982, 6(2):167-184.

[17] 刘峰.企业集群的密度制约模型与集群波动研究[J].理论学刊,2004(10):79-80.

[18] 郭骁.种群密度、企业异质与创新强度的实证研究[J].中州学刊,2011(6):66-71.

[19] 贺灿飞,潘峰华.产业地理集中、产业集聚与产业集群:测量与辨识[J].地理科学进展,2007,26(2):1-12.

[20] 范剑勇.市场一体化、地区专业化与产业集聚趋势:兼谈对地区差距的影响[J].中国社会科学,2004(6):39-51.

[21] 商勇.基于投入产出的河南产业结构变动分析[J].商业研究,2013(12):46-52.

[22] 周松兰,刘栋.产业关联度分析模型及其理论综述[J].商业研究,2005(5):107-111.

[23] 范剑勇.长三角一体化、地区专业化与制造业空间转移[J].管理世界,2004(11):77-84-88.

[24] 张燕冰,卞家宏.产业投资结构优化研究及实证分析[J].河北工业科技,2002,19(5):15-19.

[责任编辑:蒋海龙]

A Study on Enterprise Density IndustryAssociation and Industrial Cluster Transfer

MAO Guang-xiong1,2, ZHOU Wen-qing1, CAI An-ning1

(1.School of Urban and Environmental sciences, Huaiyin Normal University, Huaian Jiangsu 223300, China)(2.Jiangsu Collaborative Innovation Center of Regional Modern Agriculture and Environmental Protection, Huaian Jiangsu 223300, China)

There were a close relationship between enterprise density, industry association and industry cluster transfer. The change of enterprise density is the basis of industrial cluster transfer. The multi industry association is the inherent requirement of industrial cluster transfer. There is a stable triangle relationship among them. According to the influence coefficient and sensitivity coefficient of the input-output table of Jiangsu province in 2002 and 2007, the industrial sector is divided into four types: the sensitive, the influence, the induction and the insensitive. Furthermore, taking 13 industries sector as example, three stages of industrial cluster are summed up in Jiangsu province: the first stage is the rapid growth of enterprise density and the deepening of industry chain in Sunan area, the second stage is sensitive to the related industries in Suzhong area, the third stage is sensitive to the related industries and the impact of the related industries in Subei area.

enterprise density; industry association; industrial cluster transfer; jiangsu province

2015-10-20

国家自然科学基金资助项目(41271135, 41371136); 江苏省区域现代农业与环境保护协同创新中心开放项目

毛广雄(1975-),男,江苏涟水人,副教授,博士,主要从事区域经济与城市发展研究. E-mail: gxmao123@126.com

F279.2

A

1671-6876(2015)04-0323-08