教育人类学视野下的“在家上学”现象

2015-06-15任杰慧张小军

任杰慧 张小军

教育人类学视野下的“在家上学”现象

任杰慧 张小军

本文运用教育人类学“工具连锁反应”理论,通过对北京市一所“在家上学”学堂R学堂的参与观察与深入访谈,探讨了中国式“在家上学”产生的原因是一种反抗与形塑:反抗原有僵化、扭曲,分数至上的教育目标,以及附着在分数至上基础上的以金钱、地位等为衡量标准的成功观和幸福观;要形塑的则是更加关注“人”的全面发展,关注“人”自身的教育目标。这种变化是中国社会文化变迁的结果:社会结构和文化的变化导致教育目的的改变;目的的改变,必然带来人们行为或活动的变化。“在家上学”是目标改变的结果,同时又可以成为促进新目标形成的原因。对“在家上学”这种新的教育现象的研究有助于促进人们对当前教育的反思。

在家上学 工具连锁反应 反抗和形塑 教育人类学

“在家上学(Homeschooling)”指孩子们在家,主要由父母有时由家庭教师来进行教育,而不是在一所正规的公立或私立学校接受教育的形式。

美国的“在家上学”人数众多,争议最久,相关研究也最丰富。根据美国国家教育统计中心NCES(National Center for Education Statistics)1999年、2003年、2007年的统计,美国父母选择孩子在家上学的原因始终居于前三位的是由于对环境、宗教和公立学校学术的不满。其他学者也有一些与之相同的研究结果(Gilmore, Deanna, 2003; Mitchell L. Stevens, 2001; Ray, Brian D., and Jon Wartes, 1991; Ray, Brian D, 1997)。Shepherd, Dan.博士在他的博士论文里对这三种原因进行了比较详细地分析。父母对环境的不满主要是由于公立学校中存在的吸毒、暴力、性乱及性传播疾病,宗教的原因则是因为他们认为他们的宗教信仰在公立学校不受欢迎,对公立学校学术的不满主要是由于它们失败的学术指导。如在印第安纳波利斯(印第安纳州首府)公立学校(IPS),在读和语言运用上,通过基本考试的学生仅有51%。(Shepherd, Dan.,2010)

Ray,Brian D.博士对在家上学原因的最新研究发现,带有反抗性质的宗教原因已退出前三,怎样给孩子提供更好的、个性化的教育及培养孩子的情感、性格等跃居前列。(Ray,Brian D.,2011)这正如Milton Gaithe通过对在家上学发展的研究和分析所认为的那样,在家上学越来越像早期的家庭教育,而不再是一种反文化的抗议运动。(Milton Gaithe,2008)

在我国,关于在家上学的原因,目前还没有专家作做过专业的统计,只有一些主观报道性的观点零零散散地出现在一些报刊文章中,而大家普遍认为最主要的原因还是对当前教育的不满。张玉胜认为,家长们选择“在家上学”的家庭式教育方式,其初衷就是要规避现行学校模式的弊端,比如课业繁重的学生负担、缺乏个性引导的“一刀切”等。(张玉胜,2013)王秀娟认为,传统的学校教育因群体教学难免粗枝大叶,又因大多以应试为导向广受诟病,而且评价体系过于单一。(王秀娟,2012)陈汉珍认为在家上学的原因是教育的异化,包括三个方面:教育价值观的异化,教学方法的异化和评价体系的异化。(陈汉珍,华东师范大学2008年硕士学位论文)比较有说服力的是21世纪教育研究院发布的《中国在家上学研究报告(2013)》。21世纪教育研究院采取网络调查问卷、QQ群和“在家上学联盟网”在线对在家上学现象进行调查和统计(此调查对象是以家庭为主要教育场所的人群,不包括各类小型学校),结果显示,人们选择在家上学的原因前五位是:“不认同学校的教育理念”,占54.19%;“学校进度过慢”,占9.50%;“孩子在学校没有得到充分尊重”,占7.26%;“孩子厌倦学校生活”,占6.70%;“宗教信仰的原因”,占5.59%。

从以上研究可以发现,在世界范围内,在家上学现象都不仅仅是一个孤立的教育现象,它的产生和发展与其本国的历史背景和整个社会文化大环境有着密切的关系。因此,对它的研究不能作孤立的静态分析。这也给我们研究中国式“在家上学”提供了视角和线索。本研究要解决的问题是:为什么中国的在家上学独具特色?家长们为什么放弃体制内学校而选择“非主流教育”的“在家上学”学堂?R学堂哪些方面吸引了家长?他们是一群怎样的家长?有着什么样的特征?这背后隐藏的深层社会文化原因又是什么?

分析框架及研究对象和方法

(一)工具连锁反应教育理论的分析框架

斯平德勒(George.D.Spindler)的工具性连锁教育模式(Instrumental Linkages)认为,只要可接受行为能产生预期性的和符合愿望的结果,那么,文化系统就能运行。也就是说,人们的行为或活动是达到目的的工具,而目的是系统化了的、相互联系着的,并形成文化系统的“核心”,行为与目的之间的联系是工具性联系。教育通过联结这种工具性联系的行为来塑造儿童的特定行为,培养他们特定的价值观、态度、信仰和各种技能。一方面使儿童的行为能产生这种文化系统所期待的结果,同时也让儿童从中获得相应报酬,如功名、地位、金钱等。教育建立了这种工具性联系,使社会文化得以运转,并且随着社会变迁和知识信息的不断更新,儿童会进行新的选择,从而形成新的“工具性连锁”。可以用图1表示如下:

图1 “工具性连锁”理论图示

因此,目的和行为任何一方的改变,都可能断裂这种连锁关系,而且这种改变是双向的:当目的(或目标)发生变化时,行为也跟着改变;同样,当行为不能达到应有的连锁目标时,行为也会随之变化,从而促成新目标的出现。教育人类学认为,任何教育现象的出现和存在都与社会有着密切的联系,应对其产生的社会文化背景做深入地、情境化、脉络化的探究。(冯增俊,2001;滕星,2009;庄孔韶,2006,2007)“在家上学”在中国大陆作为一种新兴的教育形式,它的形成是社会变迁或说社会转型的结果,随着社会结构和文化的变化,教育目的也随之改变,随着目的的改变,又必然带来行为或活动的变化。“在家上学”是目标改变的结果,同样又可以成为促进新目标形成的原因。

(二)研究对象的确立与方法

本文的研究对象是北京的R学堂,它创立于2006年,最初是由四个孩子组成的家长互助式小学堂。短短六七年的功夫,它已从最初的四个孩子发展到如今的二百五六十个孩子,从当初的一个班发展到现在的15个班,从当初的一个老师发展到现在的80多个老师(60多个老师,20多个后勤),规模已从当初的互助式教学,发展成如今的较为完备的学校,R学堂似乎见证了中国式“在家上学”的成长。

本研究认为,中国式“在家上学”更多的是一种理念上的“在家上学”:它是指脱离了主流教育的、以学生为中心的、更为灵活和多样化教学的一种教育形式。R学堂现在虽然更像一所学校,但它有三个方面依然具有“在家上学”的特点。

一是脱离了主流教育的场所。无论是在家还是在学堂或私塾,中国式在家上学都是脱离了主流教育的场所和模式;

二是小班教学,教师有更多精力关注每个孩子。

三是家长有更多的参与机会。如许多老师既是老师又是家长,或者说许多家长来学堂兼课。在教材的选用,课程的安排,教学方法的运用,甚至教师的选择与去留上,家长都有发言权,在不影响大的教育理念的前提下,创办人会吸取好的建议,这一点在公立或一般私立学校都是无法想像的。这也是笔者依然把它称为“在家上学”,并作为田野点的原因。

本研究对R学堂最初发起人,聘用老师,家长及学生进行了问卷调查、深入访谈及参与观察。家长问卷是以家庭为单位填写,访谈虽以母亲为多,但都会提及让孩子选择“非主流教育”的是夫妻双方或说全家的决定。因此,家长才是选择“非主流教育”的主体,对他们的研究是本文的关键。总之,本文通过对R学堂的研究,探讨了中国式在家上学产生的原因和原因背后的社会文化变迁,以及教育对变迁做出的反应或者说适应。

反抗与形塑:中国式“在家上学”产生原因

(一)反抗:不选择主流教育的原因

这样一个没有学籍,体制外编制下的学校,家长们为什么要选择它,而不选择一所公立学校呢?通过对学堂144位家长的问卷调查,得出的结果如下(图2):

除却少数学生不能适应公立学校外(占11.1%),家长主要是不满公立学校的教育方式,占63.9%,不满公立学校的环境,占29.2%,而希望自己的孩子童年更快乐的家长则高达77.8%。从家长访谈中可以更具体地看到这些。

图2 家长不选择公立学校的原因

1.不满公立学校的教育方式

R学堂的创始人张老师谈到当初办学的原因,是从大女儿的身上发现现在的学校教育出了问题,就不想再让自己的小女儿重蹈覆辙,所以很早就有打算让小女儿在家上学,并查找了相关的一些资料,比较了它的优缺点,最终确定下来。

分数至上让学生不得不跟着所谓的“标准答案”走,而正是这“标准答案”束缚了学生的创造力和想象力,思维也变得越来越僵化和固化。她说她大女儿最初是个很有灵性的孩子,9岁时就会写小说,但后来语文成绩却越来越差。这些都让她感到困惑,也在思考教育的问题。张老师对大女儿的描述或许有为人父母的偏好,但她的描述还是让我们看到了基础教育中真实的一面。

2.不满公立学校的环境

不良的社会风气在公立学校中的蔓延也是家长们绝难接受的。张老师谈到她大女儿上学时经历的一些事万千感慨。

比如我们家的孩子会煎鸡蛋,然后他们同学就会嘲笑她,哎呦喂,你还会煎鸡蛋呀,我们家的活都是保姆干的……我们家孩子自己会坐公交车,这件事情,也成为她穷的一个标志。其他孩子会很骄傲地说,我从来没有坐过公交车,暗含的是他平时都是车接车送。他们还会说,我没坐过火车,说得很微妙,他的口气让你感受到,他的骄傲“高人一等”。然后你的孩子可能会受伤,因为孩子都很敏感,没有人说,你真穷,你们家怎么(这么穷),这是我通过我的大女儿了解到的孩子们最真实的状态……

这种变相炫富和追求物质享受不但会伤害到孩子,还会无形中助长这种社会风气,让孩子从小就出现拜金心理,并以金钱作为评判成功的标准。

3.不满公立学校的分数至上,目中无“人”

山东来的宫女士同济大学毕业,三十多岁才有了这么一个宝贝儿子,非常担心传统学校的教育会压制孩子个性和能力的发展。她说:

听到很多关于我们楼下那个传统小学管理怎么严,孩子怎么难受、痛苦,会触动到我,我就老是感觉传统教育还是有一点问题的。可能就是这些年来一直都很注重成绩,到最后就是为了考大学、考上好大学、重点大学。尤其山东从小学就抓得挺紧的,我就有点担心孩子一上学就是为了学习而学习。本来这个孩子他是很喜欢学习的,从四五岁开始特别爱钻研,研究一些电器什么的……我不打扰他的时候,他自己就能够玩很长时间,根本不用教他,自己就能够从中发现很多规律性的东西。

博士毕业的常女士善于观察,她说:

我不喜欢公立教育的很大一个原因就是孩子在那里边不是主体。从我们自己以前的经历和现在所了解到的教育现状来看,公立学校里边貌似孩子很重要,但是实际上孩子的天性在整个教育的历程中是不太受到重视的,基本上还是被禁锢的。所以对我来说,孩子的天性没有得到充分发展、充分伸展的空间,这种教育的起点是一个最大的问题。

总之,公立学校分数至上、以追求金钱地位为最终目标的教育目的观决定了它僵化、扭曲的教育方法和不良环境,它不但束缚了孩子们的创造力和想像力,同时也在这个过程中塑造着学生们同样扭曲的价值观、态度和行为方式等。这也是家长们要逃离公立学校的原因。

(二)形塑:家长们的教育理想和人生观

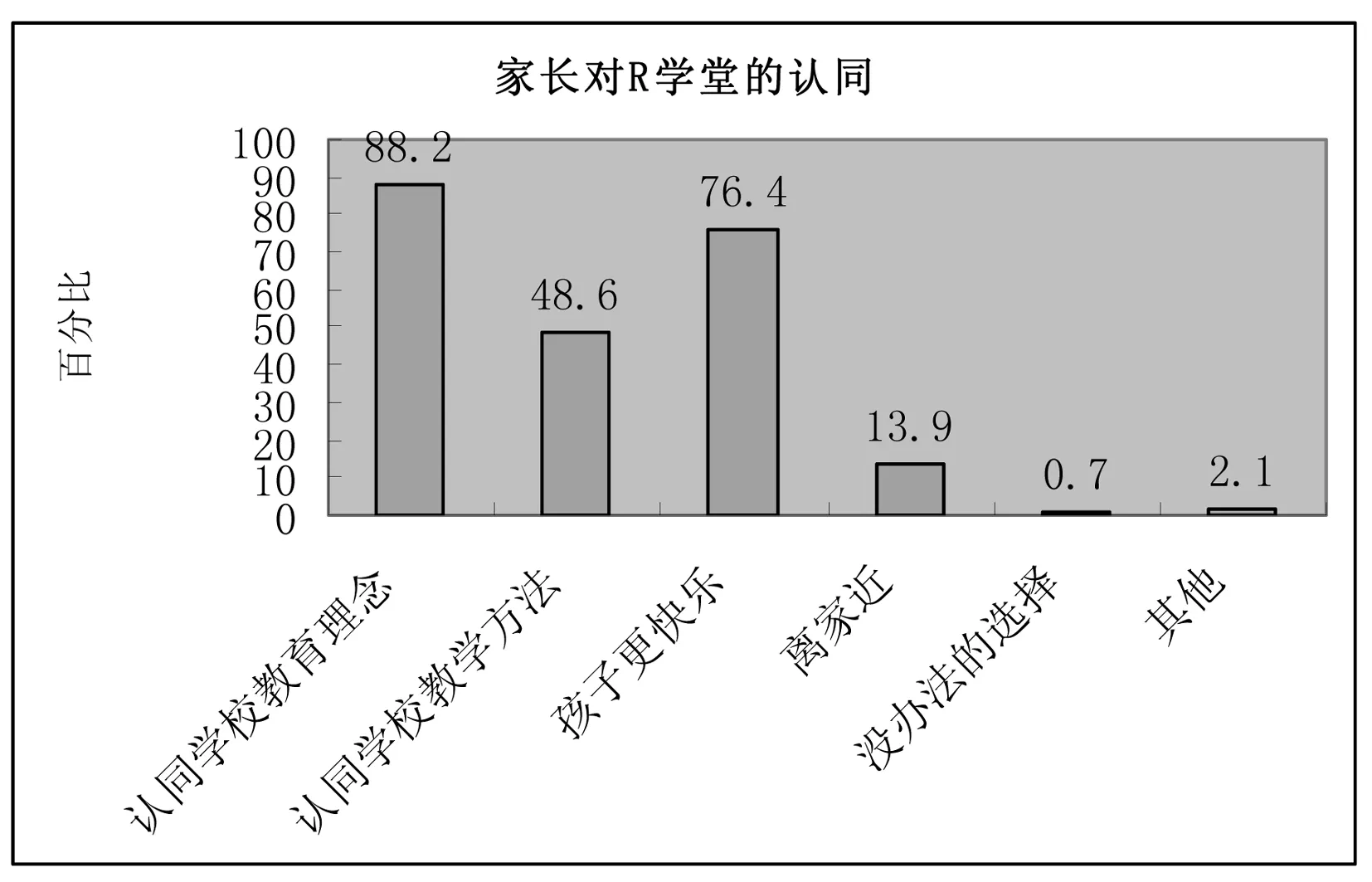

在访谈中几乎所有的家长都提到了对R学堂教育理念或方法的认可。144位家长的问卷调查也说明了这一点,其中88.2%的家长认同学堂的教育理念,48.6%的家长认同学堂的教学方法,76.4%家长认为孩子在学堂更快乐。(图3)。

那么,R学堂的教育理念又是什么呢?到底是什么在吸引着家长?

图3 家长对R学堂的认同

1.关注人的全面发展和人自身的教育

R学堂的大门前有这样几个词“自由”“智慧”“美”和“爱”,代表着学校的理想和理念。访谈中创始人张老师提到,学校希望的教育就是“自然而然”的教育,她认为好的教育出来的孩子应该是这样:

有所追求,然后明白我要干什么,知道自己是谁。因为我觉得人,真的还是要有一个理想的东西去追求。能力大小是第二位的,他要有这个愿望:我要想让我的人生过得有意义。现在的教育体制会让孩子失去这些东西,(如果这样),成绩高和学习好就失掉了意义。

夫妻双方都是名牌大学研究生毕业的徐女士说:

这个学校一进门就写着爱、智慧、自由,我希望我的孩子不是一个智商很高,情商很低,或者说智商很高,很有竞争力,但内心不温暖的一个人。我总觉得人应该做他喜欢做的事情,那是一种幸福,所以我希望我的孩子能知道他想要什么,想成为什么。

2.对成功和幸福的理解

问到对幸福和成功的理解,以下妈妈们的发言很有代表性。

赵女士说:“我觉得如果能做一件自己喜欢的事,而且能把这件事当成职业来发展,这就是一件最幸福的事。我不认为挣多少钱,物质上达到一个什么程度那叫成功,我觉得最重要的成功是内心的一种感受。”

张女士说,自己有能力去发现生活意义,去享受生活,这就是幸福。“会生活就是成功。不管在什么样的生活环境下你都能够发现意义和乐趣,这就是会生活了。人生任何阶段都会有挫折,都会有成功的喜悦。怎样来对待将来的成功和挫折,这个才是教育中重要的地方,也是生活里重要的东西。”

这也同时给了我们对目前高考制度的一些反思。景军在《中国青少年吸毒经历分析》中认为,当我们社会中的文化默契和制度保证将教育等同于文凭、将文凭等同于好工作、将好工作等同于好收人、将好收人等同于令人羡慕的社会地位和财富,将显赫地位和财富视为人生享受的基本条件之时,必然会产生一些社会问题(景军,2009:74-84)。所以,如果我们的社会能有一些多样选择,如果高考不是唯一的追求目标,如果社会能够提供多样成功成才的机会,如果“钱”与“权”不再是唯一的信仰,那么,无论是教育还是社会都会有所改变。

研究讨论:中国式“在家上学”的深层社会文化原因

(一)在家上学“中国式”特色形成的原因

在家上学在中国大陆之所以发展出学堂、私塾这种与众不同的形式,成为独具特色的“中国式”在家上学,离不开中国社会的大背景。具体有以下几方面:

一是人口政策带来的人口结构变化。在对R学堂小学部及初一106位学生的调查中,独生子女有66位,占66.3%。而美国在家上学的家庭孩子的数量基本是在三个以上。无论从数量还是从孩子们的互动来说,美国的在家上学都更具可操作性,更像一个“学校”。

二是社会分工和家庭角色的变化。从目前中国的社会现状看,男女双方都承担着社会角色,早已不是过去的“男主外,女主内”模式。女性更多进入劳动力市场从而难以兼顾孩子在家上学的教育任务。职业角色的强化、“母职”的淡化,都降低了自行探索非主流教育方式的可能性。调查中发现,虽然有些孩子的妈妈有了孩子以后就不再工作,但这种全职妈妈,在144位妈妈中只有10位,不到7%。

三是缺乏社会支持和资源提供。美国的在家上学历史较长,人数众多,政府承认其存在的合法性,而且有很多保障性措施,社会认可度也相对较高。如在家上学孩子的父母可以免除教育税等。而在我国,在家上学目前只处在起步阶段,政府虽然没有取缔,但事实上是违反了义务教育法。家长在家自行或延师教授孩子存在经济、资源与心理上的多重压力,寻求志同道合的同伴共同承担和发展就成了最自然的事。这也是学堂、私塾得以迅速发展的基础。

最后是中国居住条件的限制。在中国,无论大中小城市,公寓是最普遍的居住形式,有限的住房面积会限制孩子们的活动空间,寻求更多玩伴和更大活动空间,也使父母认为不能照搬国外的在家上学。

(二)社会文化变迁对中国在家上学的深层影响

上文中我们分析了中国式在家上学产生的原因是家长们的一种反抗和形塑,其思想根源在于教育目的观的改变。那么,这种教育目的观的改变是怎样形成的,社会和文化在其中起了一个什么作用?工具性连锁理论认为,行为和目的之间是一种工具连锁关系。行为是达成目的的手段,并由此获得附加在目的之上的回报;而目的则是行为的动力所在,任何一方的断裂都会破坏这种连锁关系。在家上学的家长们抛弃了社会主流设计的好小学、好中学、好大学、好工作这样一条既有行为路线,走了一条目前在中国只是少数人选择的“非主流教育”的道路。他们是一群什么样的人,有着怎样的群体特征,这背后又有着什么样的时代社会文化背景的影响?

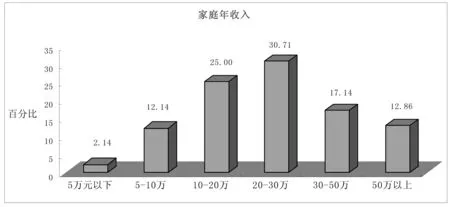

1.社会转型产生了在家上学的受众群体:中产阶级

随着中国的改革开放和经济增长,中国出现了一个新的阶级:中产阶级。虽然人们对它的构成和是否形成一个阶级或阶层还有争论,但无论专家学者,还是政府百姓都不怀疑这一群体的存在(李春玲,2011)。为了更深入地了解家长群体,我们对R学堂144位家长的年龄、学历、职业及家庭年收入进行了问卷调查,通过分析,得出的结果如下(图4、图5、图6、图7):

通过对家长的调查可以发现,这是一群以70后、80后为主的家长,他们的群体特征是:普遍接受过良好教育,具有较高学历和收入,职业以专业技术人员及外资合资私企职员为主。在144位家长中,大学本科以上学历者占到了80%,其中本科45%,硕士29%,博士6%。经济上,年收入二十万以上的家庭占到60%以上,其中五十万以上的占13%。众所周知,区分中产阶级的标准各国都有不同,通常的划分标准有两个,一是职业,二是人均或家庭收入。以职业来区分中产阶级存在较多争议,以经济收入来划分也仍旧存在很多不确定性和定量上的混淆。依中国实际的经济和社会文化发展水平,一些专家认为,比较合理的有关国内中产阶级的界定,应该是人均年收入在1万至5万美元左右,也就是8万到40万人民币左右。以全家三口计算,年庭年收入应在24万以上。2010年11月25日,《福布斯》中文专栏作家为中国中产下了这样一个定义:年入1万-6万美元,生活在城里,25到45岁之间,有大学学位,专业人士和企业家。

图4 家长年龄分布

图5 家长教育程度

图6 家长职业分析

图7 年庭年收入

从对R学堂的调查来看,家长群体无论是从专家角度还是普通公众的角度来看,都应属于中国的中产阶级。一般认为,中产阶级积极参与政治,并有一定的话语权;文化上,普遍接受过良好教育,具有较高学识;经济上,衣食无忧,是消费的主导力量。访谈中我们也发现,家长群体表现出普遍的高素质,视野开阔,接受新事物的能力强,思想也更为开放,并具有一定的反思能力。在访谈的144位家长中,有112位知道国外的在家上学,很多家长在有孩子之后对教育尤为关注,并接触到许多新教育的书,也让他们有了更多反思教育的机会。

王先生夫妻二人都是研究生毕业,王先生从美国回来,王女士在电视台工作,二人对中国教育有着自己独特体会。王先生认为中国的教育没有遵循人的发展规律,不按事物本身的发展规律出发,让孩子承担了很多他承担不了的东西。王女士说:

其实我们算是比较幸运的,一直属于是读书比较好的。但是最后等我自己有了孩子之后我就发现,其实整个儿走了一个比较长的弯路,你在学校里学到的东西其实跟你的生活,或者说生命没有多少联系,我所得到的很多关于生命、生活的感悟完全不是学校里教出来的,都是自己遇到问题感悟出来的。我们现在的这种公立教育它其实已经形成一种模式了,就是以“考试”为目标,以考上好学校为一个比较长远的目标,出来之后找一份比较好的工作为更长远的目标。如果学校里教给我们的不只是考试的知识,一些片面的知识点,而是一开始就给你一个不受太多限制的环境去成长的话,可能会不一样。

经济上的宽裕使得这些中产阶级家长有了更多的时间和精力来关注教育,良好的教育背景又使得他们的眼界开阔,接受新事物的能力强,并有较强的反思能力。除此之外,社会的变化也使得他们的选择具有可能性,少了许多后顾之忧。王先生说过这样一段话:

好在我们现在进入了一个跟五六十年代相比好得多的时代,有多得多的选择,我们可以不参加高考,可以自己去创业,可以到国外去上学……我不想花费太多的代价去换来一个所谓的名牌大学的光环而让孩子牺牲了她的想象力,创造力和个性的发展。

中国中产阶级的产生是时代发展和社会转型的结果,有了这些人的存在,无论是从经济上(一个孩子在R学堂的各种花费一年差不多要五万元)还是文化上(开阔眼界,接受新事物的能力和反思能力)才有了在家上学的受众群体,也使得在家上学成为可能。

2.社会转型带来的制度改革使行为不再是达到目的的唯一手段。

改革开放三十多年,社会转型中的中国正由计划经济转向市场经济,社会结构正变生巨变。大学生的地位从新中国成立之初到改革开放深化的今天也发生了变化。新中国成立之初的1950年,当时的政务院发出《为有计划地合理地分配全国公私立高等学校今年暑期毕业生工作的通令》。高考对普通百姓而言,几乎是实现向上流通的唯一方式。如今,大多数的父母依然还是认为高考是正途,以高考为指挥棒的现状也并无大的改变,而且似乎还有加剧的趋势。比如湖北某高中为考上清华大学的学生立塑像的新闻等。①但毕竟随着社会的发展,人们有了更多选择的机会,向上流通的渠道也不再是铁板一块。随着经济的发展,出国留学,自主创业,家族企业等也逐渐占有了一席之地。到了上世纪90年代,各类中小型企业主、中小老板、中小公司经理、各类承包商等已成为我国中产阶级的主体之一(李强,2001:17-20),这相对计划经济时代是一个很大的变化。特别是随着1999年大学的扩招,大部分人都有了上大学的机会,大学教育从精英教育变成平民教育再到普及教育。2013年全国普通高校毕业生规模已达到699万,高校毕业生的就业形势更加复杂严峻。人们不得不承认这样一个事实:接受高等教育已不再像从前一样是实现向上流通的唯一条件。

对于普通百姓来讲,努力高考,目的是为了考上好大学,并由此获得上大学而带来的相应回报:金钱、地位、荣誉等等。而如今,即使你上了大学也未必能获得相应的回报,而上不了好大学,也可能获得以前似乎只有通过上大学才能获得的金钱、地位、荣誉等。目标与行为之间的工具性连锁已经不那么紧密,而通过其他多样化的选择(行为或活动),如出国留学,自主创业,家族企业等也同样可以达到目标,那么为什么不可以选择?而要选择千军万马挤国内高考这座独木桥?这也是一部分在家上学的父母的选择。

3.社会转型影响了人们的思想体系和文化传承

从思想渊源的历史进程来看,中国自古以来就把读书与富贵功名紧密联系在一起。北宋皇帝宋真宗赵恒《励学篇》中的“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”的诗句,和北宋汪洙《神童篇》中“万般皆下品,唯有读书高”的思想,千百年来激励了一代又一代读书人,也表现了读书的最终目标是对金钱、美色、权势、声望的赤裸追求,读书与荣华富贵和功名利禄具有紧密的联系。儒家经典著作《孝经》中有“立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。”《三字经》中“扬名声,显父母。光于前,裕于后。”都把“扬名声”与对父母的“孝”绑定在一起。而如何才能“扬名声”呢?在古代,对普通的百姓来说唯一的一条路似乎只能是考取功名。所谓“光宗耀祖”“光耀门楣”,从隋唐开始的科举制毕竟给了普通百姓一个向上流动的通道。《论语》中有“学而优则仕”的说法,只要你学习学好了就有机会“朝为田舍郎,暮登天子堂”。在中国,对一个人成功的评判是以他的功名富贵来作为标准的。这种观念在现在越演越烈,形成了以高考为指挥棒的教育体制。

但随着社会的转型,特别是社会制度和结构的变化,传统思想和文化受到质疑。事实上,许多学者早已注意到这种教育的偏颇和恶劣后果。民国时期的教育家陶行知早已提出“千教万教,教人求真;千学万学,学做真人”。特别是社会转型期的今天,越来越多的有识之士意识到教育与时代的脱节。

思想和文化的改变必然带来教育目的观的改变。读书为功名的教育目的观,从被人们奉为圭臬到有识之士的质疑再到如今家长们的反抗和形塑。在R学堂,无论是创办人、老师还是家长,大多都是因为不满现行教育中分数至上,以及附着在分数至上基础上的以金钱、地位等为衡量标准的教育目的观,希望能够创立一个心中的理想学校。目的的改变必然带来行为模式的改变,反过来又进一步重塑和建构着人们的价值观与态度。由此可见,教育要从根本上改变,就必须改变教育目的观。只有当金钱、功名等不再是唯一的成功和幸福的评判标准时,教育才会真正改变。

4.社会转型使中国人更具国际视角

改革开放三十多年,中国人有了更多与世界接触的机会。访谈中了解到,许多家长在国外生活过或留过学,听说过在家上学或接触过在家上学的人群。此外,科技的发展,网络世界的全球化,信息具有了全球共享性。在112位知道国外在家上学的家长中,主要了解方式就是网络以及自己有国外生活经历。根据21世纪教育研究院的调查,在家上学孩子排名前三的省市分别是:广州、浙江和北京。很明显,这三个省市地理上都居于我国东部地区,经济发展水平和文化水平相对较高,教育思想上更易受到国际在家上学及多元价值观的影响,因而也更为开放。

研究结论

本文以教育人类学工具连锁教育理论为视角,通过调查问卷、参与观察与深入访谈的方法对北京在家上学R学堂进行了研究。研究表明,在家上学产生的原因是反抗原有僵化、扭曲,分数至上的教育目标,以及附着在分数至上基础上的以金钱、地位等为衡量标准的成功观和幸福观;要形塑的则是更加关注“人”的全面发展,关注“人”自身的教育目标。这种变化有其文化社会原因,是中国社会文化变迁的结果。研究认为,教育改革的关键是教育目的观的改变,只有观念转变了,教育改革才能真正成功。

处在转型期的中国,教育已经经历一轮轮改革,教育问题关系到千百万孩子的人生发展,也因此成为老百姓最为关注的的问题之一。在家上学作为一种新兴的教育方式,势必会给社会带来影响,希望通过本研究能在某种程度上给中国的教育发展提出一些建议。

①这条新闻多家媒体都有报道,此是其中的一个,http://news.ifeng.com/mainland/detail_2013_05/02/24848000_0.shtml。

1.冯增俊:《教育人类学》,江苏教育出版社,2001年。

2.景军:《中国青少年吸毒经历分析》,《青年研究》2009年第6期。

3.李强:《关于中产阶级和中间阶层》,《中国人民大学学报》2001年第2期。

4.李春玲:《中产阶级的社会政治态度:寻求变革还是安于现状》,《社会》2011年第2期。

5.滕星:《教育人类学的理论与实践——本土经验与学科建构》,民族出版社,2009年。

6.王秀娟:《现代私塾并非桃花源》,《山西日报》2012年5月18日。

7.庄孔韶主编:《人类学通论(修订版)》,山西教育出版社,2007年。

8.庄孔韶主编:《人类学概论》,中国人民大学出版社,2006年。

9.张玉胜:《在家上学的“桃花源”教育能走多远》,《中华读书报》2013年1月2日。

10.Gilmore, Deanna.,“Reading Aloud in Two Home Schools: A Qualitative Study”,HomeSchoolResearcher, 2003,Vol.15(3).

11.Milton Gaithe.,Homeschool:AnAmericanHistory. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

12.Mitchell L. Stevens.,KingdomofChildren-CultureandControversyintheHomeschoolingMovement,Princeton University Press, 2001.

13.National Home Education Research Institute[EB./OL],http://www.nheri.org/.

14.Ray, Brian D,StrengthsofTheirOwn:HomeSchoolersAcrossAmerica. Kearney, NB: Morris Publishing, 1997.

15.Ray, Brian D., and Jon Wartes, Academic Achievement and Effective Development of Home-Schooled Children. In Home Schooling: Political, Historical, and Pedagogical Perspectives, Norwood, N.J.: Ablex Publishing Corporation, 1991.

16.Ray, Brian D.,“Research Facts on Homeschooling”,National Home Education Research Institute (NHERI), 2011.

17.Shepherd, Dan., “Mommy is my teacher: Qualitative case studies of three families' homeschooling experience”, Ball State University. Department of Educational Leadership, 2010.

〔责任编辑:毕素华〕

任杰慧,清华大学社会学系博士研究生,renjiehui08@gmail.com。北京,100084;张小军,清华大学社会学系教授、博士生导师。北京,100084