云屯堡隧道防灾救援疏散工程设计方案研究

2015-06-07李济良林本涛

李济良 朱 勇 林本涛

(中铁二院工程集团有限责任公司,四川 成都 610031)

云屯堡隧道防灾救援疏散工程设计方案研究

李济良 朱 勇 林本涛

(中铁二院工程集团有限责任公司,四川 成都 610031)

针对成兰铁路云屯堡特长隧道长度20 km以上且为单洞双线隧道的特点,根据相关规范要求,确定了防灾救援疏散模式及相关设施,并重点介绍了人员逃生与通风排烟方案,为类似工程提供了设计思路。

隧道,人员逃生,通风排烟

0 引言

近年来,我国铁路建设事业飞速发展,随着线路标准不断提高,长大隧道数量逐渐增多,地处西部山区的成兰铁路成都至川主寺段尤其明显,仅10 km以上特长隧道就有7座。云屯堡隧道作为该段唯一长度20 km以上的单洞隧道,也是我国目前开展的初步设计和施工图设计中第一长双线合修隧道,其防灾救援疏散设计成为了该隧道设计的重难点之一。

目前,日本、西班牙与德国等铁路建设技术较成熟国家,均结合各自工程经验与工程需求制定了相应的隧道内防灾救援标准[1]。我国结合国内外铁路隧道防灾救援疏散工程经验,在《铁路隧道防灾救援有关技术标准的研究》等研究的基础上,于2012年颁布了《铁路隧道防灾救援疏散工程设计规范》后,国内隧道均按照此规范要求进行防灾救援设计[2]。

1 工程概况

云屯堡隧道位于松潘县岷江乡至松潘县青云乡之间,全长22.923 km,为双线合修隧道,设计时速200 km/h,是控制该段线路方案的重点工程。线路纵坡除出口40 m平坡段外,其余段为单面上坡。隧道进口邻近岷江村岷江双线特大桥,出口接松潘车站,隧道最大埋深约750 m。

为满足工期要求,解决排水、施工通风、防灾救援,兼顾施工场地布置等,该隧辅助坑道采用“6横洞+1斜井”方案,横洞长分别为138 m,814 m,915 m,833 m,1 235 m,654 m,斜井长213 m。隧道中线左侧为蜿蜒的岷江,岷江旁为既有213国道,除1号横洞洞口位于隧道进口附近外,其余辅助坑道洞口均位于213国道附近[3],交通便利。

2 设计原则

根据《铁路隧道防灾救援疏散工程设计规范》,确定全线防灾救援疏散工程的设计原则如下[2]:

当隧道内有列车发生火灾事故时,首先应考虑将火灾事故列车拉至隧道洞外进行救援疏散;如果火灾列车因故不能及时驶出隧道外而只能停靠在洞内进行救援疏散时,则应利用隧道内设置的定点救援站、紧急出口或避难所进行疏散。本线隧道防灾救援疏散设施主要包括上述的紧急救援站、紧急出口及避难所。

1)隧道或隧道群的长度不小于20 km时,应于隧道或隧道群内选择合适位置设置紧急救援站一处,且距离相隔隧道或隧道群的救援站距离不大于20 km。

a.隧道群定义标准为相邻隧道间出露明洞长度不大于400 m。b.救援站长度按550 m设置。c.救援站应具备将人员快速疏散到安全区域并能自救或通过救援到达洞外的条件。d.救援站设置疏散站台,疏散站台边缘距隧道线路中线均为1.9 m,站台高出轨面30 cm,疏散站台宽度不小于2.3 m。e.双洞分修隧道救援站疏散站台设置于靠近邻近隧道侧,单洞隧道救援站一侧设置平导作为紧急出口,疏散站台设置于靠平导侧。f.双洞分修隧道救援站地段、单洞隧道救援站与平导之间均设置疏散联络横通道,间距按50 m设置。

2)长度3 km~20 km的单洞隧道结合施工辅助坑道设置紧急出口或避难所[2]。

a.10 km≤单洞隧道长度<20 km时,应于隧道洞身设置紧急出口或避难所1处,若该隧道其余的施工辅助坑道仍满足紧急出口或避难所设置条件时,可增设1处紧急出口或避难所。b.5 km≤单洞隧道长度<10 km时,应于隧道洞身设置紧急出口或避难所1处。c.3 km≤单洞隧道长度<5 km时,若该隧道有施工辅助坑道且满足紧急出口或避难所设置条件时,可设置紧急出口或避难所1处。d.应尽可能地利用施工辅助坑道作为紧急出口或避难所,必要时可新增仅用作防灾救援使用的辅助坑道。紧急出口或避难所应尽量均匀布置,间距不大于5 km为宜[2]。e.设置紧急救援站的单洞隧道,其紧急出口、避难所等疏散设施的设置按上述4条原则办理。

3)紧急出口的设置条件。

a.斜井式紧急出口:纵坡不大于12%,且水平长度不大于500 m;b.横洞式紧急出口:长度不大于1 000 m。

4)避难所的设置条件。

a.以下辅助坑道可作为避难所:纵坡大于12%或水平长度大于500 m的斜井;长度大于1 000 m的横洞或平导;b.避难所内待避空间净面积按600人待避,0.5 m2/人确定;c.避难所井底及斜井式避难所洞身各级缓坡段均作为待避空间,其坡度不大于3%,防护门开启范围应为平坡段。

本隧为双线合修隧道,隧道全长22 923.419 m,根据以上防灾救援疏散工程设计原则,本隧应设置紧急救援站1处,并充分结合施工辅助坑道设置紧急出口或避难所。

3 防灾救援模式

根据设计原则,当云屯堡隧道内有列车发生火灾事故时,第一步应考虑将火灾事故列车拉至隧道洞外进行救援疏散;如果火灾列车因故不能及时驶出隧道外,则利用洞内设置的定点救援站、紧急出口或避难所进行疏散,具体洞内防灾救援模式为:

1)设救援站地段,当列车发生火灾停靠在救援站内时,疏散人员可由火灾隧道通过救援站的疏散联络通道逃向疏散救援平导内,最终通过救援站疏散出口向洞外逃生。

2)其余地段,当着火列车在隧道内没有条件行驶至救援站地段停靠时,可将列车停靠在紧急出口或避难所附近,疏散人员可通过紧急出口自行向洞外逃生,或进入避难所进行避难并等待救援。

4 防灾救援疏散

4.1 防灾紧急救援站

1)救援站设置。本隧道长度超过22 km,根据本线防灾救援设计原则,结合施工辅助坑道位置与洞口疏散条件,于4号横洞与隧道交叉处设置1座救援站,长度550 m。救援站距隧道进口端8.81 km,距隧道出口端13.563 km(见图1)。

本隧道为双线合修隧道,为避免人员在洞内跨线疏散,隧道紧急救援站两侧均设置疏散站台,站台边缘距相邻的左、右线线路中线的间距均不小于1.9 m,站台宽不小于2.3 m,站台面高于轨面30 cm(见图2)。

2)人员疏散设施。为便于人员逃生疏散,于救援站地段两线线路中线外侧30 m处各设一段长450 m的左侧疏散救援平导和447 m的右侧疏散救援平导,作为人员的逃生通道或待避空间,并于左、右侧平导与救援站相邻侧疏散站台之间按间距50 m设置1处疏散联络通道,两侧各设11处,共计22处疏散联络通道,联络通道与正洞相交处设防护门。此外,将4号横洞作为救援站左侧平导的紧急出口,并于右侧平导中部设置1处隧底疏散联络通道下穿正洞及左侧平导,与4号横洞相接,以形成通向洞外的逃生通道。具体设置情况如图3所示。

3)通风排烟设施。为改善救援站地段的人员疏散环境,实现“人烟分离”,于隧道救援站地段拱顶上方约15 m处设置一段长430 m的排烟道,结合排烟要求并兼顾施工因素,其断面净空尺寸为5.0 m(宽)×6.0 m(高);排烟道底部与正洞拱顶间设置6处竖井式联络烟道,联络烟道采用圆形断面,内径不小于2 m;并于排烟道与地表间设置1座排烟斜井,斜井长约650 m。本隧救援站地段排烟设施的具体设置情况如图4,图5所示。

4.2 紧急出口与避难所

云屯堡隧道为双线合修隧道,利用2号横洞(814 m)、3号横洞(915 m)与6号横洞(654 m)及7号斜井(213 m)作为运营期间的紧急出口,并利用5号横洞(1 235 m)作为运营期间的避难所,各紧急出口、避难所、救援站出口之间及距洞口的距离均不超过4.5 km(见图6)。

5 通风排烟方案

5.1 救援站火灾通风排烟方案

当列车发生火灾并紧急停靠于救援站时,为改善人员疏散环境,增强逃生疏散安全性,本隧道救援站火灾模式下采用半横向通风、排烟方案,以实现“人烟分离”。其通风、排烟方案如下:

1)左线隧道火灾通风排烟方案见图7。当列车于左线隧道发生火灾,并紧急停靠于救援站时,人员由车厢内疏散到洞内左侧站台,通过疏散联络横通道进入左侧疏散救援平导,最后通过4号横洞自行向洞外逃生。

为快速排除高温烟气,火灾列车停靠紧急救援站左线后,开启左侧疏散横通道内防护门(右侧疏散横通道内防护门保持关闭),新鲜风通过4号横洞进入疏散横通道后流向火灾隧道,火灾烟气通过救援站拱顶排烟系统(烟道联络竖井、排烟道及排烟井)抽排至洞外。

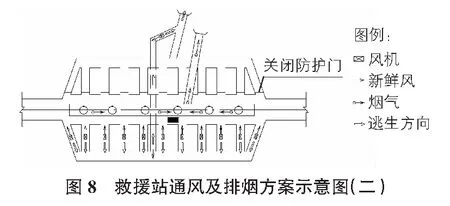

2)右线隧道火灾通风排烟方案见图8。火灾列车停靠紧急救援站右线时,人员由车厢内疏散到洞内右侧站台,通过疏散联络横通道进入右侧疏散救援平导,再通过隧底疏散联络通道进入4号横洞,最后自行向洞外逃生。

火灾列车停靠紧急救援站右线后,开启右侧疏散横通道内防护门(左侧疏散横通道内防护门保持关闭),新鲜风通过隧底疏散联络通道进入疏散横通道后流向火灾隧道,火灾烟气通过救援站拱顶排烟系统(烟道联络竖井、排烟道及排烟井)抽排至洞外。

5.2 紧急出口与避难所火灾通风排烟方案

云屯堡隧道共设置紧急出口4处,避难所1处。其防灾通风方案,均采用横洞或斜井内设置射流风机,从辅助坑道洞口外吸入新鲜空气,向火灾隧道内送风,保证防护门处的风速要求,防止火灾烟气进入紧急出口、避难所。其通风、排烟方案如图9所示。

6 结语

防灾救援疏散工程设计是长大隧道工程设计的重难点之一,类似工程设计应重点考虑以下内容:

1)根据隧道长度及合、分修类型确定救援疏散模式,结合隧道辅助坑道情况设置紧急出口、避难所与紧急救援站。

2)为保证人员逃生安全,实现“人烟分离”,除考虑人员逃生设施外,还应考虑通风排烟设施。

[1] 颜志伟.武广客运专线大瑶山隧道群防灾救援疏散设计研究[J].铁道工程学报,2011(8):7-12.

[2] TB 10020—2012,铁路隧道防灾救援疏散工程设计规范[S].

[3] 朱 勇,吴 华.成兰铁路云屯堡特长隧道合、分修方案研究[J].隧道建设,2014,34(7):662-667.

[4] 孙海富.石太铁路客运专线太行山、南梁长大隧道防灾救援设计研究[J].铁道标准设计,2009(11):93-96.

[5] 史先伟.山区客运专线的防灾救援及安全疏散方案[J].隧道/地下工程,2011(8):75-79.

[6] 孙海富.石太客运专线长大隧道防灾救援设计研究[J].铁道工程学报,2009(10):79-83.

[7] 安玉红.铁路隧道防灾救援疏散工程设计研究[J].石家庄铁道大学学报(自然科学版),2013,9(26):99-104.

Study on evacuation engineering for disaster prevention and rescue of Yuntunbao tunnel

Li Jiliang Zhu Yong Lin Bentao

(ChinaRailwayEryuanEngineeringGroupCo.,Ltd,Chengdu610031,China)

Yuntunbao tunnel is the longest single double-track tunnel of all the tunnels being built of China at present, which is more than 20 km long. According to the code, the evacuation model and associated constructions have been confirmed. The introduction of the project design of personnel rescue and ventilation provides an invaluable experience for similar engineering.

tunnel, personnel emergency escape, ventilation

2015-01-06

李济良(1986- ),男,工程师; 朱 勇(1975- ),男,高级工程师; 林本涛(1975- ),男,高级工程师

1009-6825(2015)08-0181-03

U458

A