基于对外汉语教学的构式本体解析

2015-06-05亓文香

亓文香

(烟台大学 国际交流学院,山东 烟台 264005)

基于对外汉语教学的构式本体解析

亓文香

(烟台大学 国际交流学院,山东 烟台 264005)

“没的说”与“没说的”两个结构出现于明清白话小说中,现代口语交际中使用频率较高。两个结构的形式与功能已经超出了结构自身的范畴,属于两个构式。二者在意义发展历程上有相似之处,从纵向上看,其意义都经历了“没有话说”→“没有意见”→“非常赞同”→“好”的发展路线,横向上看,这些意义并不是取代和消亡的更替关系,而是共存于构式之中。本文基于语料分析,结合构式语法理论和其他认知语言学相关理论来全面分析和探讨两个构式的使用机制和认知特点。

构式;本体;没的说;没说的

在留学生二年级听力教材中有这样一道对话题目:

—新来的这个人英文怎么样?

—没的说。尽管去找他。

问:新来的这个人英语怎么样?

A.不会说B.不知道C.不很好D.非常好

班级22人中,选择结果是,选A者0人,选B者5人,选C者3人,选择正确答案D者9人,5人未选择。

此题考察点是对“没的说”的理解,选择结果多样,正确率仅为40.9%。之所以如此,排除学生水平的主观差异,客观上的主要原因就是“没的说”是一个意义凝固而非字面意义的构式,留学生习得和理解时往往浮于表面,选择B和C都是将“没的说”理解为字面意义“没有话说”,没有话说的原因可能是B“不知道”,也可能是C“不很好”,总之,将“没的说”这个构式的语义分解开了,未把握其整体意义。只有D答案,是对“没的说”高于字面意义的正确理解。

把握和理解构式是学习汉语的一个障碍和难点。正是此题激发了笔者对这个常用构式的研究兴趣。此外,还有与“没的说”形式与意义都相近的“没说的”结构。查阅资料得知,除个别文章如李立成(2006)①参见李立成:《名词化的“没的”和“有的”》,《语言教学与研究》2006年第5期。有附带提及之外,目前关于这两个结构的系统研究还未出现,这为本文的开展提供了研究空间和价值。

一、“没的说”和“没说的”的语用情况

查阅工具书,《古汉语大词典》《汉语大词典》都未收二者。所有工具书都未收录“没的说”,《汉语方言大词典》《现代汉语词典》收入了“没说的”。

《汉语方言大词典》:

【没说的】:冀鲁官话。动词:表示应允和不介意:这点小事儿,没说的!

形容词:表示关系亲密,无话不可说:有嘛为难事尽管提,咱哥俩可没说的。

《现代汉语词典》(1996):

【没说的】:[1]没有可以指责的缺点:这小伙子既能干又积极,真是没说的。[2]指没有商量或分辩的余地:这车你们使了三天了,今天该我们使了,没说的![3]指不成问题,没有申说的必要:咱们哥儿俩,这点小事还不好办,没说的。[4]也说没有说的、没的说。

这两部词典的解释不是科学归纳,而只是“没说的”的意义在句中的临时体现和表层意思。总结归纳词典的所列义项,“没说的”就两个用法:做动词,表达“同意,没问题”;做形容词是“好”。

李立成(2006)认为在语言形式上“没说的”等于“没的说”,相应的肯定说法是“有说的”、“有的说”。将“没的说”等同于“没说的”,这是否符合语言现实呢?二者历时产生和共时语用的客观情况如何呢?

笔者检索了北京大学CCL语料库中“没的说”与“没说的”的古今使用情况,剔除不符合和重复用例,二者出现情况分别是:“没的说”古汉77例,现汉51例;“没说的”古汉4例,现汉121例。可以看出,二者总数几乎持平,总体数量持平的情况下二者古今数量对比呈互补趋势。在具体语境上,“没的说”和“没说的”都作为谓词性成分出现在主语之后,多用于口语,常见于感叹句中,陈述和疑问句中少见,不用在祈使句中。

二、“没的说”和“没说的”的语义机制

(一)两个推测

据前文二者的出现数量对比,我们对其语义情况作两个角度的推测:一、二者语义范畴相近,所以导致语用互补,在总数不变的情况下,A多,B必少;A少,B必然多。二、二者发展过程中虽然范畴相近,但意义侧重肯定不同,所以导致单个个体的使用数量出现互补分布。下面将在具体语义分析之后对两个推测进行判断。

(二)二者共有的意义

对“没的说”和“没说的”两个结构的古今所有用例进行意义推敲和分类,发现二者意义上确有相同之处,从宏观上来说,两个结构共有的意义可用两个大范畴来涵盖:

一是“没有话说”。

这是两个结构的最初之义,是二者的字面意义。但是人没有话说的原因和情况很复杂,随着语用增多,“没有话说”逐渐演变出“同意”“支持”等语义分支:

1.主观同意而没有话说。同意的程度又有强弱之分。如:

(1)景兰江道:“说的不是,倒罚三杯!”众人道:“这没的说。”当下斟上酒吃着。(清小说《儒林外史》)

2.没有办法而没有话说。

(2)祥子又没的说了,低着头掏了半天,把两天的车租掏出来,放在桌上:“两天的。”(老舍《骆驼祥子》)

3.客观情况不容主体有话说。

(3)没说的,拿出证件来看看!”(李英儒《野火春风斗古城》)

(4)没的说,按价值规律办事。(1993年人民日报9月份)

二是“好”。

这是从第一个意义引申而来的,高度称赞实际也是一种让人没话说,是没有相左或违背的话说。这是二者意义发展的最高级别,也是从字面意义无法直接得到的深层意义。可以说,这是二者的深层结构意义。如:

(5)这不是招事吗!宝刀手邓九公邓老侠客爷跟咱们大爷是朋友,人家哥儿俩没的说。(民国小说《雍正剑侠图》)

虽然二者共有两个大的语义范畴,但是数量比重和侧重不同,简单列表如下:

共同语义范畴的总数没的说古代类型时代“没有话说”义的数量(例)“好”义的数量(例) 68 5 73现代3 37 9 46没说的古代0 3现代80 40 120

可见,不管在古代还是现代,“没的说”都侧重于“没有话说”,结构义“好”比重小;而“没说的”在现代汉语中则越来越多地表达结构义“好”。

(三)二者各自独有的意义:

“没的说”独有的:

1.没有话题而没有话说。

这个意义的用例很少。例如:

(6)小哥儿俩一起央求,给我们讲一个你的战斗故事吧,要不我们在小朋友中都没的说了。(王朔《看上去很美》)

2.没有根据而说的不对。

这个意义的“没的说”古代语料中存在,现代汉语中并没有。例如:

(7)这婆娘便道:“啊呀,爹,你老人家没的说,他是没有这个话。我就替他赌了大誓。他酒便吃两锺,敢恁七个头八个胆,背地里骂爹?(明小说《金瓶梅(崇祯本)》)

但此义的“没的说”现在山东莱芜方言里仍有使用。例如:

(8)那天人那么多呢,那簸箕到底是谁偷走的,你猜是他,这可没的说,他不是那样的人!(本用例是根据方言搜集而得)

“没说的”独有的:

1.说了不到……

(9)何达武嚷道:“我头上没有癫子,我刚进来,没说的十句话,怪我呢!”(民国小说《留东外史续集》)

2.没有麻烦。

(10)好心的同事劝道:“他是工伤,试好了没说的,万一试不好,人家找你一辈子麻烦。(1994年报刊精选)

这个“没说的”来自于别人没有发难的话说,继而指事情发展顺利,没有麻烦。这是发展到“没问题”“同意”之义的中间过渡。

综上对二者语义分析可见,我们的两个推测是符合语言现实的,即两个构式意义各有侧重,虽然共存于古今汉语,但并不是语言资源的重复和浪费,而是二者用法和意义呈互补。把“没的说”简单地等同于“没说的”的一个意义,不符合从语料归纳得知结果的科学研究方法,也不符合语言现实。

三、“没的说”与“没说的”是两个构式

(一)构式的定义

构式是语言形式和意义在心智中的一种规约结合体。Goldberg(1995:4)对构式的定义是:“凡某一语言型式,如果其形式或功能的某些部分不能从其组成成分或已知的结构中得到预测,就可称为是一个‘构式’。”①Goldberg,A.Constructions:A Construction Grammar Approach to Argument Structure,Chicago:University of Chicago Press.1995.构式语法特别关注特殊的句式,认为一旦特殊句式的语义、语用现象和形式限制得到解释,便可以指导人们将解释方法运用于更多的句型。构式语法理论还认为,语言中的基本句型取决于主要动词表达的语义和句法信息。

(二)“没的说”与“没说的”是两个共存的构式

根据构式的界定,“没的说”和“没说的”两个结构的核心动词都是“说”,意义与“说”的语义指向有最大关联,由最初“没有话说”发展到“好”义,“说”的实际意义弱化,两个结构的意义更凝固,表达说话者对事物或关系的肯定或高度称赞,语言形式与意义已经规约化,可以说,二者就是两个构式。作为意义规约化的构式,形容词性更强,参与句法组织时,常用在谓语动词之后,表达“好”的情态。如:

(11)你说阿春这人,说真的。你说要什么?你说论长相,那是没的说。你说论才,你说那口才那英语,说得比美国人都地道。(电视剧《北京人在纽约》)

(12)“市里对咱企业,真是没说的!”(1994年报刊精选)

(三)两个构式的形成

虽然两个构式意义大同小异,但其来源并不相同。

1.“没的说”来源于“有的+VP”结构的否定形式。

通过语料库统计,综合前人相关研究,汉语中存在于一个语法平面内②例如:“这话虽然有的,止不过一时戏言。难道奴家终身之事,只在两局棋上结果了不成?”(明《二刻拍案惊奇》)中“的”用作句中舒缓语气的助词,与“有”不在同一个语法层面。的“有的+VP”结构分为三种类型:

一是整体是主谓结构。“有的”做定语,其后中心语承前或语境支持省略,省略了中心语的定中偏正结构做主语。例如:

(13)铁昂道:“有的像武生,有的像强盗,有的像读书人,都有在内。”(清《七剑十三侠》)

二是作为动补结构,“的”或作“得”,例如:

(14)赵升对来差道:“二位可有的说?”(吴敬梓《儒林外史》)

三是“有”和“的”结合紧密共同修饰VP,强调动作行为的量,“的”常作“得”。如:

(15)写食谱这事若给他知道,就有得打趣了。(钱钟书《猫》)

第三种用法是对第二种用法的延伸。

“没的说”是“有的说”的否定形式,而“有的说”则是“有+VP”结构中第二种语法的个例。“没的说”本指“没有话说”,后“说”取其“批评指责”之义,“没的说”意义发生转喻,表达“好”义。

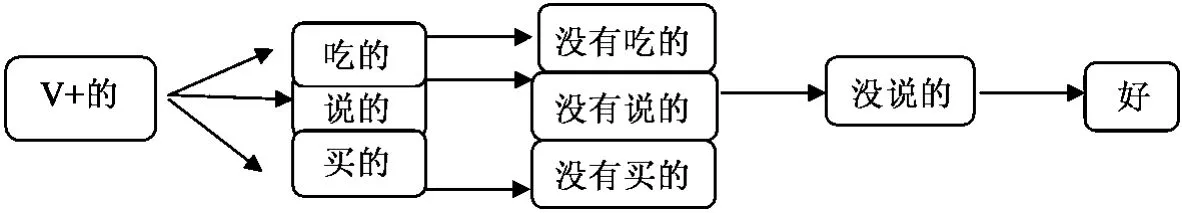

“没的说”构式的发展脉络简单列图式如下:

(注:上图中“吃”“买”均作为对比动词列举出“有的+VP”的普通用法)

之所以出现“有的+VP”形式,与古代汉语的韵律要求有关,“的”用在两个音义都实的实词中间,能够实现“重轻重”的对称和谐韵律,相比较“重重轻”的“有VP的”,前者更体现了古代汉语的音步和谐之美。

“有的+VP”结构是南方官话里常见的结构,因此“没的说”这个结构在现在赣方言区、粤方言区等一些方言区盛行。

2.“没说的”来源于“V+的”结构的否定形式。

通过对语料来源时代和语体的考察,可发现“没说的”主要是在白话文盛行的现代汉语阶段,“没说的”本是“V+的”结构中个例之“的”字短语“说的”的否定形式,由“没有说的话”这个动宾结构意义转喻表达“没有可指责挑剔的话”,继而衍生出“好”之义。

“V+的”结构是“的”字短语中的一种,兴起于白话文,古代汉语少见,是现代汉语中的常见用法。吕叔湘(1980)认为“动+的[+名],中心名词能作前面动词主语或宾语的,可省;否则不能。”①吕叔湘:《现代汉语八百词》,商务印书馆1980年版,第136页。例如:

(16)我不知道他们是全下车还是派个人去买吃的,但我们觉得大家一块儿进去买东西应该没问题。(姚明《我的世界我的梦》)

“没说的”在北方官话中常见,现在北方方言中较多,其发展脉络简单列图式如下:

(注:上图中“吃”“买”均作为对比动词列举出“V+的”的普通用法)

(四)两个构式的不均衡性

两个构式共存于现代汉语中,但二者在数量、意义和否定对应上却不均衡。

数量不均衡体现在“没说的”要多于“没的说”,由“没的说”与“没说的”的出现文献看出,成于北方、受北方官话影响的《金瓶梅》《醒世姻缘传》等作品中“没的说”也非常多,反而没有“没说的”。这正体现了“没的说”从韵律节奏上更符合古代汉语习惯,“没说的”多用于现代汉语口语,语体不够正式。而且,“早期官话的基础方言大概在长江流域,最近一二百年来才渐渐北移。”②李立成:《名词化的“没的”和“有的”》,《语言教学与研究》2006年第5期。

意义的不均衡体现在现汉中就是“没的说”多侧重于“同意、支持”等,意义的最高程度“好”相对少,而“没说的”侧重于“好”义。

至于否定对应情况,李立成①参见李立成:《名词化的“没的”和“有的”》,《语言教学与研究》2006年第5期。认为“没说的”和“没的说”,相应的肯定说法是“有说的”和“有的说”。而我们通过语料调查发现,二者的否定对应情况并不是这么简单。而是要根据它们的意义范畴细细确定。

首先,在做谓词表达“同意、支持”概念时,“没的说”与“有的说”对应密切,常作为正反两种选择并列情况出现,而“没说的”与“有说的”极少对应出现。如:

(17)他多半是住在白象街的作家书屋。有的说也罢,没的说也罢,他总要谈到夜里两三点钟。(老舍《马宗融先生的时间观念》)

(18)那还有的说呀,没的说。不过你将来发了,可千万别把哥们给忘了。(《北京人在纽约》)

其次,在“好”义范畴下,二者的否定形式都不是简单地将“没”换做反义词“有”而成为“有的说”“有说的”。例如:

(19)那是那是,您对我那真是没的说——最近以来。(王朔《我是你爸爸》)

(20)玛丽·安做的蛋糕,真是没说的。我怕以后别人再也做不出这么出色的蛋糕。(当代翻译作品《人性的枷锁》)

两个例句中表达相反之义时,不能用“有的说”和“有说的”来替换。而是换做“不好”。

此外,“没说的”还可以用“没有说的”来代替,而“没的说”不能用“没有的说”,这是因为“没说的”来自于“没有+说的(名词)”结构,而“没的说”来自于韵律要求得来的“没+的+说”结构。

四、“没的说”与“没说的”的认知机制

语言的产生和发展,不可避免地带有人类思维和认知的印记,认知心理和交际需要会共同作用于语言要素的动态解构。“没的说”与“没说的”两个构式的认知机制可以从以下几个方面来理解:

(一)委婉含蓄心理

“说”的内涵范畴既有“赞扬的话”,又有“批评的话”,为什么在“没的说”和“没说的”两个构式中,单单选择了“批评的话”呢?这一方面是因为“说”的意义在发展演变中,已衍生出“批评”之义,如:

(21)芹儿呢,你便狠狠的说他一顿,除了祭祀喜庆,无事叫他不用到这里来。”(《红楼梦》第九四回)

因此在构式形成过程中,“说”已有的负面意义“批评”在内涵概念选择中凸显性强,“批评的话”易被吸收。另一方面体现了汉民族思维中的含蓄委婉心理,夸不张扬,批不跋扈,利用“没”和“批评的话”相结合,来委婉含蓄地表达出夸赞之义。此外,择优交际心理也促使“没的说”和“没说的”由简单的字面意义组合转向构式意义时倾向于褒扬心理。

(二)转喻机制

转喻是一种认知机制,属于人类概念思维层面,对交际中的推理有重要作用。转喻是同一个认知域矩阵中认知域的凸显或映射,源域与目标域都保留完整,是临近概念之间的指称转换。对“没的说”和“没说的”来说,从“没有话说”到表达称赞的“好”义,就是将“指责、挑剔等不好的话”置于“所有的话”这个主体认知域中,凸显出来,加上前面的“没”,就是凸显了“没有不好的话”,表达出“好”的概念。在具备了“好”的概念之后,源概念“没有话说”仍然与之同在。从两个构式的发展脉络图式来看,“有+VP”结构中的否定个例“没的吃”“没的买”和“V+的”结构中的否定个例“没吃的”“没买的”等V是其他动词的用例都没有继续发展,独有V是“说”时,意义继续发展,体现了两个构式形成过程中,动词“说”的多义共存和单义取舍及其概念转喻起到了最重要的作用。

(三)组块心理

构式语法的产生渊源之一是格式塔语法(Gestalt Grammar),即不强调转换生成语法理论中的深层结构向表层结构的转换,而是将词汇、次序、关系等模块作为一个整体。“没的说”与“没说的”从表面意义“没有话说”逐渐投射到“同意”“支持”继而是“好”等深层意义,并没有发生句法结构上的转换,而是转喻认知机制的作用,语言形式与意义结为一体,符合人们的组块心理。组块机制是人类记忆模式里的一种机制,人脑在对记忆信息加工储存时倾向于将一个一个的信息单元组织成一个大的信息模块,作为整体来记忆或提取。就语言单位来说,概念输出时,相邻或经常并列出现的语言单位比较容易被组合成一个模块,从而作为一个记忆元。由前文分析可知,“没的说”与“没说的”本来在语法形式上就分别来自于相对稳定的结构模式,意义上的发展和凝固,组块心理的影响,促成了两个构式的最终成熟。

(四)关联理论

用“没的说”和“没说的”来代指“好”,这个“好”是灵活多角度的,又是涵盖了多方位的,体现了交际中的最大关联和最佳关联原则。最大关联原则指人类认知常与最大关联性相吻合,要求话语理解时付出尽可能小的努力而获得最大的语境效果;最佳关联原则指每一个明示的交际行为都应设想为其自身具有最佳关联性,要求话语理解时付出有效努力后获得最佳的语境效果。利用“没的说”“没说的”来表达主体的评价和认知,可言有尽意无穷,留给别人的心理空间越大,越能丰富主体对客观对象的认知,可达到最佳交际效果。例如:

(22)游客们说“我们到这儿感到真像到了家里一样。你们想客人之所想,服务水平真没的说!”(市场报1994年B)

倘若将“没的说”换做“一流”“最好”“太好了”等直接褒扬的语言单位,表达效果就只能达到最大关联,因为不管哪一个说法,所指有限,只能是一个意象上的夸奖,而用“没的说”或“没说的”来指代,则含蓄地囊括了所有的溢美之词,让听者也充满遐想,能让听者实现最佳关联,非常理想地实现交际效果。

五、结语

这种语义凝固、语法规则非常规、形成机制复杂的构式,在留学生习得过程中往往出现语义理解浮于表面或理解偏差的情况,是教学中需要特别重视的部分,这在文首调查中也可以看出。在对外汉语教学过程中,应采用构式语块教学法,即“教师在教学过程中,运用语块理论,对一些固定词语、固定组合和固定用法等语块加大教学力度,让学生掌握其语法、语境和语篇意义,然后通过对大量语块的反复教授和习练,充分调用学习者已有的语言知识和认知能力,把词汇学习和语法学习结合起来,从而提高学习者语言综合运用能力的一种教学方法。”①亓文香:《语块理论在对外汉语教学中的应用》,《语言教学与研究》2008年第4期。把构式作为整个语义模块进行信息输出,不必进行语法考究和语义分解,作为常用固定模式传授给留学生,效果会更好,这符合人们的组块心理和记忆模式,能够提高学生的认知度和掌握水平。

(责任编辑:佘克)

H195

A

1003-4145[2015]03-0182-06

2014-09-20

亓文香(1979—),女,烟台大学国际交流学院副教授,文学博士,主要研究方向为汉语词汇学、对外汉语教学。

本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于对外汉语教学的汉语构式调查与认知研究”(项目编号:12YJC740084)的阶段性成果。