自由主义、合作主义抑或社会民主主义?

——基于非商品化视角的中国社会保障制度改革评估

2015-06-05李艳军潘锦棠王瑜

李艳军 潘锦棠 王瑜

(中国人民大学劳动人事学院,北京 100086;北方民族大学管理学院,宁夏 银川 750021)

自由主义、合作主义抑或社会民主主义?

——基于非商品化视角的中国社会保障制度改革评估

李艳军 潘锦棠 王瑜

(中国人民大学劳动人事学院,北京 100086;北方民族大学管理学院,宁夏 银川 750021)

基于艾斯平—安德森开创的福利资本主义“三个世界”分析框架,本文利用包括中国在内的18个国家在1990年和2010年的经验数据构建并计算了社会保障制度的非商品化指数。结果显示:在过去的二十多年里,中国坚持以效率为导向的经济社会体制改革造成市场“脱嵌”于社会,导致社会保障制度非商品化指数排名靠后,从而更多地偏向自由主义体制。但是,“反向运动”带来的社会保障制度改革和完善,特别是覆盖面的迅速扩大使得中国的非商品化指数增长速度在18个国家中位居第一。

中国;社会保障;非商品化;自由主义

一、问题的提出

改革开放三十多年来,中国的经济发展取得了举世瞩目的成就。国内生产总值跃居世界第二,被誉为经济发展史上的“奇迹”。作为经济社会体制改革的重要组成部分,社会保障制度同样经历了全面而深刻的变革,实现了从传统计划经济体制下“国家—单位保障制”向市场经济体制下“国家—社会保障制”的艰难转型。尽管改革尚未结束,但是这样一场巨大的变革,已经以其复杂性与广泛性,深刻地影响了每一位国民的利益和行为。①郑功成:《中国社会保障30年》,人民出版社2008年版。

毫无疑问,对于转型中的社会保障制度进行整体性审视与评估,并以此指导未来的改革进程是一件非常有意义的工作。从评估的范式来看,社会保障制度评估通常从纵向与横向两个路径展开。纵向评估范式以时间序列为线索,通过观察制度变量的历史变化来确定改革的成效。然而,受分析框架搭建困难和评价工具匮乏的影响,基于纵向评估范式对社会保障制度进行整体性评价的研究非常稀少。除个别学者从定性的角度进行了宏观的历史评价之外,②郑功成:《中国社会保障30年》,人民出版社2008年版。更多学者则是从具体的社会保障项目出发,对诸如养老保险、医疗保险、最低生活保障等单项制度开展纵向评估。③邓大松:《改革开放30年中国社会保障制度改革回顾、评估与展望》,中国社会科学出版社2009年版;潘锦棠:《新中国基本养老保险六十年》,《马克思主义与现实》2010年第1期。虽然单项研究可以深入探究项目的细节,但是缺乏对整体制度的研究,容易产生“只见树木,不见森林”的弊端。与此同时,横向评估范式以跨国比较为对象,通过归纳和演绎不同国家社会保障制度的特征来确定转型的成效。然而受国内外社会保障概念界定与统计口径不一致的影响,加之数据获取的困难,将中国纳入社会保障制度国际比较的研究同样较少,更多的比较研究仅仅是对国外社会保障制度的简单介绍,④李易骏、古允文:《另一个福利世界?东亚发展型福利体制初探》,《台湾社会学刊》2003年第31期。呈现出“只见介绍,不见比较”的弊端。

丹麦学者艾斯平—安德森在1990年出版的《福利资本主义的三个世界》,则为社会保障制度评估提供了一个全新的理论框架。基于劳动力非商品化这一开创性的概念和对不同福利国家的比较研究,他成功地从纷繁复杂的制度细节中区分出三种不同类型的福利体制:自由主义、合作主义和社会民主主义,构成了福利体制研究的经典之作。①艾斯平—安德森:《福利资本主义的三个世界》,郑秉文译,法律出版社2003年版。在当前国际和中国社会保障制度面临巨大变革的背景下,本文基于劳动力非商品化视角,在横向评估维度的基础上,结合纵向评估维度,对中国社会保障制度改革进行整体性研究。以期对两个关键性问题做出回答:(1)从横向评估的维度来看,中国的社会保障制度属于哪一种福利体制?背后的依据是什么?(2)从纵向评估的维度来看,中国社会保障制度发生了哪些改变?背后的原因是什么?

二、文献回顾:基于比较福利国家的视角

早期的比较福利体制研究更多地关注社会福利支出水平。通常以社会福利支出占国民生产总值的比重来衡量不同国家提供福利的努力程度。②Wilensky,H.and Lebaux,C.(1958).Industrial Society and SocialWelfare,New York:Russell.由于福利支出在不同社会阶层之间并非平均分配,对福利支出的研究不可能充分展现福利国家对公民生活的具体影响。因此,无论在理论上还是实证上,当学者们长期关注福利支出和福利国家理论模式的检验时,都不可避免地忽视了不同国家在福利结构上的差异,从而难以抓住和理解福利国家的理论本质。③Scruggs,L.,&Allan,J.(2006).Welfare-state Decommodification in 18 OECD Countries:a Replication and Revision.Journal of European Social Policy,16(1),55-72.

针对福利国家理论研究不足和方法简单化的状况,艾斯平—安德森提出福利国家研究不仅要考察福利国家支出了多少,还要深入福利国家内部探究它们做了“什么”以及“如何”做的。为此,基于三个可操作化的维度:非商品化——衡量个人和家庭收入不受市场影响的程度;分层化——考察福利国家在维持或破坏社会分层中的作用;公私互动——关注国家、市场和家庭在福利供给中的相对作用,艾斯平—安德森从理论和实证两方面将18个工业化国家划分为三种性质各异的理想类型。

在上述划分福利国家的三个维度中,非商品化是最关键的维度,同时也是最易于操作化的一个概念。在艾斯平—安德森看来,福利国家的核心概念是社会公民权利。④Titmuss,R.(1974).Social Policy,London:Allen&Unwin.获取社会公民权利的基础是公民资格而非个人能力。当个人和家庭可以依赖公民资格,而不需要通过市场出卖劳动力来维持生计时,劳动力便具有了非商品化的性质。显然,一个国家社会权利的范围界定越宽泛,其非商品化程度就越高,社会福利的提供也就越慷慨。非商品化概念的提出在社会公民权利和福利国家之间搭建了一座桥梁,将二者有机地联系起来,成为比较福利国家体制研究中最流行的一个范式。

尽管基于非商品化这一开创性的研究工具,艾斯平—安德森成功地将福利资本主义划分为三个世界。但是,他的分类也招致了不少质疑。首先,对三分法一个重要的批评是没有系统性地囊括南欧国家。由于这类具有一些不同于其他国家的特征,比如国家没有明确的提供最低社会福利的承诺;⑤Leibfried,S.(1992)“Towardsa EuropeanWelfare State?on Integrating Poverty Regimes into theEuropean Community”,in Z.Ferge and J.E.Kolberg(eds.),Social Policy in a Changing Europe,Frankfurt,Campus Verlag.收入维持体系碎片化且与工作相关联;健康照顾作为一种公民权利而被制度化。⑥Ferrera,M.(1996)‘The Southern Model ofWelfare in Social Europe’,Journal of European Social Policy,6(1):17–37.因此,将南欧国家作为一个单独的群组是符合逻辑的。其次,对那些已经纳入三个世界的国家,比如澳大利亚和新西兰也存在特殊性。他们有一个比标准自由主义模式更包容的社会保护体系。社会救助的标准线设置在相对较低的水平上,大部分人口都可以获得一些基于财富审查的福利。⑦Castles,F.G.and Mitchell,D.(1993),‘WorldsofWelfare and Families of Nations’,in F.G.Castles(ed)Families of Nations:Patterns of Public Policy in Western Democracies,Aldershot:Darmouth.最后,艾斯平—安德森关注的是成熟的西方工业化国家,并没有涉及新加坡、韩国、中国、台湾等东亚新兴国家和地区。

作为东亚最重要的国家之一,随着近年来工业化进程加快和社会保障改革推进,中国社会保障非商品化问题逐步受到学者的关注。已有的研究主要围绕两个方面展开:一是对福利国家非商品化的理论评介和实践分析。①郑秉文:《福利模式”比较研究与福利改革实证分析——政治经济学的角度》,《学术界》2005年第3期;孙博:《2000年以后福利国家养老金体系发展趋势考察——基于“去商品化”的分析框架》,《经济社会体制比较》2012年第1期。二是基于非商品化的视角对中国社会保障制度进行实证分析。潘锦棠和乐章对养老金制度非商品化程度进行了测度,发现中国的养老金非商品化水平较低,并呈现出逐年下降的趋势。②潘锦棠:《新中国基本养老保险六十年》,《马克思主义与现实》2010年第1期;乐章、陈志:《去商品化视角下的中国养老金问题研究》,《湖北经济学院学报》2013年第3期。尽管在社会保障制度中,养老金项目具有非常重要的地位,但是仅仅对养老金项目的分析并不能反映中国社会保障制度的全貌。孙蕾利用修正后的非商品化指标对包括中国在内的36个国家的社会保障制度进行了测度,认为中国的社会保障制度与美国、英国相似,具有自由主义体制的特征。③周蕾:《社会保障制度非商品化的国家比较与战略取向》,《改革》2012年第7期。遗憾的是,她只是采用横截面数据进行了跨国比较,而没有利用时间序列数据进行计算与分析,因此难以反映包括中国在内的所有国家社会保障制度的历史变化轨迹。有鉴于此,本文拟采用横截面数据和时间序列数据,构建两个不同时点的非商品化指数,分析包括中国在内的18个国家社会保障体制定位和变化轨迹,并探讨导致上述变迁的深层次原因。

三、测量指标与测量方法

非商品化概念的操作化是福利体制比较研究的关键,也是研究者争论的焦点。我们借鉴艾斯平—安德森对非商品化概念操作化的做法,从三个维度对社会保障非商品化程度进行研究。

第一个维度考量获得社会保障项目的资格条件。即公民在获得社会保障待遇时,是否受到了严格的资格条件限制。如果一个社会保障项目的待遇获取与个体以往的就业年限、缴费记录密切相关,那么该项目的非商品化程度就较低。反之,如果社会保障待遇获取不受就业年限、缴费记录的限制,非商品化程度就较高。

第二个维度考量社会保障项目的收入替代水平。即社会保障待遇在替代个人收入方面的潜力。如果社会保障项目的待遇非常慷慨,能够确保个人获得充足的收入,那么该项目的非商品化水平就较高。如果给付水平低于正常收入,那么劳动者将被迫重返劳动力市场,该项目的非商品化水平也就较低。

第三个维度考量社会保障项目的资格授权范围。即社会保障的覆盖范围和待遇给付持续的时间。覆盖范围越广,享受待遇的人数越多,待遇给付持续的时间越长,该项目的非商品化水平就越高。反之,非商品化水平就越低。

显然,上述三个维度属于中观概念,尚不能进行量化分析。与艾斯平—安德森的方法一致,我们选择养老保险、医疗津贴和失业保险三个项目进一步操作化。鉴于各国养老保险制度存在极大的差异,操作化时必须准确地界定养老保险的概念。遵照《OECD养老金概览2012》的做法,我们将养老保险限定为第一层次的具有再分配功能的公共养老金,并用五个指标来表征。收入替代率维度操作化为两个指标:(1)最低养老金替代率。表征为个人最低养老金收入与一名标准工人收入的百分比。其中,个人最低养老金是指政府发放的与就业年限无关的最低限度养老金。(2)个人标准养老金替代率。表征为一个赚取平均工资的工人在缴费期满后获得的养老金与其在职工资的百分比。资格条件维度操作化为两个指标:(1)取得资格所需的缴费年限;(2)个人缴费在养老金融资额中的比例。资格授权范围操作化为公共养老金实际领取者占老龄人口的比例。

医疗津贴和失业保险分别用四个指标来表征。收入替代维度操作化为一名工人在患病或失业的最初半年内给付的替代率。资格条件维度操作化为:(1)取得资格所需的就业时间;(2)享受给付待遇之前的等待天数;资格授权范围操作化为:(1)待遇给付能够持续的周数;(2)项目覆盖人口占劳动力的百分比。

鉴于上述指标具有不同的量纲,不能简单地加总。因此,需要对养老保险、医疗津贴和失业保险三个项目中除覆盖率之外的数据进行标准化处理,具体方法如下:

其中,xi为国家i某一社会保障项目指标的具体取值为平均值,n为国家数量,s为标准差,zi为国家i某一社会保障项目的标准化得分。

首先,按照如下规则对每个指标的标准化得分赋值:

其次,根据指数的累加性特征,将单个项目的指标赋值加总,并按照项目覆盖率对赋值之和进行加权。最后,将养老保险、医疗津贴和失业保险三个项目加权值合计得出最终的社会保障非商品化指数。

四、非商品化指标测度与加总

本文采用的原始数据来源于两个渠道。其中17个西方发达国家的数据取自Scruggs整理的福利权利比较数据库(http:∥cwed2.org),中国的数据来自《中国统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》和相关项目的政策规定。

(一)养老保险非商品化指标测度

1.养老金替代率。养老金替代率反映了老年人不依靠劳动力市场生存的能力。从表1可以看出,中国的最低养老金替代率排名倒数第一。1990年没有就业记录的劳动者不能获得最低的养老金给付。2009年之后,随着新型农村社会养老保险试点工作的开展,年满60岁的农村居民最低每月可以领取55元的基础养老金,最低养老金大约为社会平均工资的1.8%。除测算最低养老金替代率之外,我们以城镇职工基本养老保险为分析对象,采用当年平均退休金除以当年在岗职工平均工资计算了标准养老金替代率。结果显示标准养老金替代率从1990年的72.3%大幅度下降到2010年45.8%。

表1 养老保险非商品化指标数据

2.缴费年限。缴费年限是指一个劳动者领取标准退休金需要缴费的年限。18个国家平均缴费年限从1990年的27.6年上升到2010年的32.3年,体现出较大幅度的“再商品化”趋势。中国亦不例外。1978年国务院颁布的《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》规定连续工龄满20年的,按本人标准工资的75%发放;连续工龄满15年不满20年的,按本人标准工资的70%发放。据此可以推算出1990年72.3%的标准养老金替代率对应工作年限大致为17年。而根据2005年国务院38号文规定测算,2010年45.8%的标准养老金替代率对应的缴费年限大约是34年。①邓大松、李琳:《中国城镇职工养老保险替代率敏感性分析》,《学习与实践》2008年第8期。

3.覆盖率。覆盖率以养老保险领取人数占法定退休年龄人口的比例来衡量。艾斯平—安德森和Scruggs在研究时重点关注面向工人的养老保险项目,公职人员养老保险被排除在外,目的是惩罚那些为公职人员单独建立养老保险制度的国家。为了确保统计口径一致,计算1990年中国养老保险覆盖率时,我们用企业职工养老保险领取人数除以当年法定退休年龄以上人口数。2010年养老保险制度因新型农村社会养老保险制度的引入变得更加复杂。鉴于企业职工基本养老保险和新型农村社会养老保险制度差异较大,我们根据两个项目的替代率计算了加权覆盖率。结果显示:养老保险覆盖率从1990年的0.17上升到了2010年的0.56。

(二)医疗津贴非商品化指标测度

1.替代率。从表2可以看出,1990年18个国家医疗给付的平均替代率为64.3%,接近一个标准工人工资收入的2/3。2010年平均医疗津贴替代率下降到了58.4%。其中,中国的医疗津贴替代率降幅最大。1951年中国颁布的《劳动保险条例》规定工人与职员患病医疗时,时间在6个月以内者,至少可以领取本人工资的60%。此条例到1990年仍然有效。1995年劳动部颁布的《关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》第59条放弃了此前相对慷慨的医疗津贴,规定病假工资或疾病救济费不能低于最低工资标准的80%。我们按照2010年全社会平均工资与各省最低工资平均值的80%计算了当年全国医疗津贴的替代率,结果仅为19.3%。

2.事前就业周数。作为限制条件,各国领取医疗津贴的事前就业周数呈现出延长的趋势。中国亦不例外。根据劳动部1953年出台的《中华人民共和国劳动保险条例实施细则》规定,职工患病超过6个月时,如果在本企业工作3年以上,可以领取60%的疾病救济费,直至能工作或确定为残疾或死亡为止。此规定一直到1990年仍然生效。然而,1994年劳动部颁布的《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》指出,企业职工患病之后,最多可以享受24个月的医疗期,但必须事先在本单位连续工作20年。从而使得享受最长医疗期的事前就业周数从156周延长到1040周。

3.持续期限和等候期限。从给付持续时间和等待天数两个指标来看,大多数国家呈现出愈加慷慨的趋势。然而,中国的医疗津贴给付更加严格了。1990年工人与职员患病医疗时,时间在6月以上的,且连续工龄满3年及以上者,由劳动保险基金按月付给相当于本人工资60%的救济费,直至能工作或确定为残疾或死亡时止。1994年劳动部颁布了《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》,将医疗津贴给付期间从无期缩短到24个月。

表2 医疗津贴非商品化指标数据

(三)失业保险非商品化指标测度

1.替代率。从表3可以看出,1990年18个国家的失业保险平均替代率为52.9%,超过了一个标准工人收入的一半。中国的失业保险替代率排名靠后。尽管1986年国务院出台的《国营企业职工待业保险暂行规定》明确了职工在企业宣告破产和宣告濒临破产法定整顿以后,待业救济金的发放标准为本人标准工资的50%—75%。因标准工资远远低于平均工资,失业者实际领取的保险金只相当于在职职工平均工资的30%。①郑功成:《论中国特色的社会保障道路》,武汉大学出版社1997年版。2010年中国的失业保险替代率排名依然靠后。主要原因在于1999年国务院通过的《失业保险条例》将失业待遇的标准设定为高于最低生活保障标准且低于最低工资标准。根据2010年失业保险平均领取金额占社会平均工资的比重,我们计算的替代率为18.4%。

2.事前就业周数。作为限制条件的事前就业周数变得更加严苛。各国领取失业保险金的平均事前就业周数从81周上升到103周。中国亦不例外。根据《国营企业职工待业保险暂行规定》,1990年企业职工享受最长不超过24个月待遇期的事前就业年限为5年。而按照《失业保险条例》的规定,2010年企业职工同样享受不超过24个月待遇期的事前就业年限已经增加到10年。

表3 失业保险非商品化指标数据

(四)非商品化指数的标准化与加总

首先,将养老保险、医疗津贴和失业保险除覆盖率之外的数据带入公式(1)和(2)进行标准化处理,所获结果按照公式(3)赋值。遵照艾斯平—安德森的做法,为了体现养老金替代率在养老保险中的重要性,给予其2倍的权重。同时为了体现对澳大利亚和新西兰家计调查式社会保障制度所具有的高度限制性的“惩罚”,将其缴费年限的分值评定为0,覆盖率设定为0.5。其次,根据覆盖率对每个项目总得分进行加权,分别求得三个项目的非商品化得分。最后,将其加总得到社会保障非商品化指数及排序。

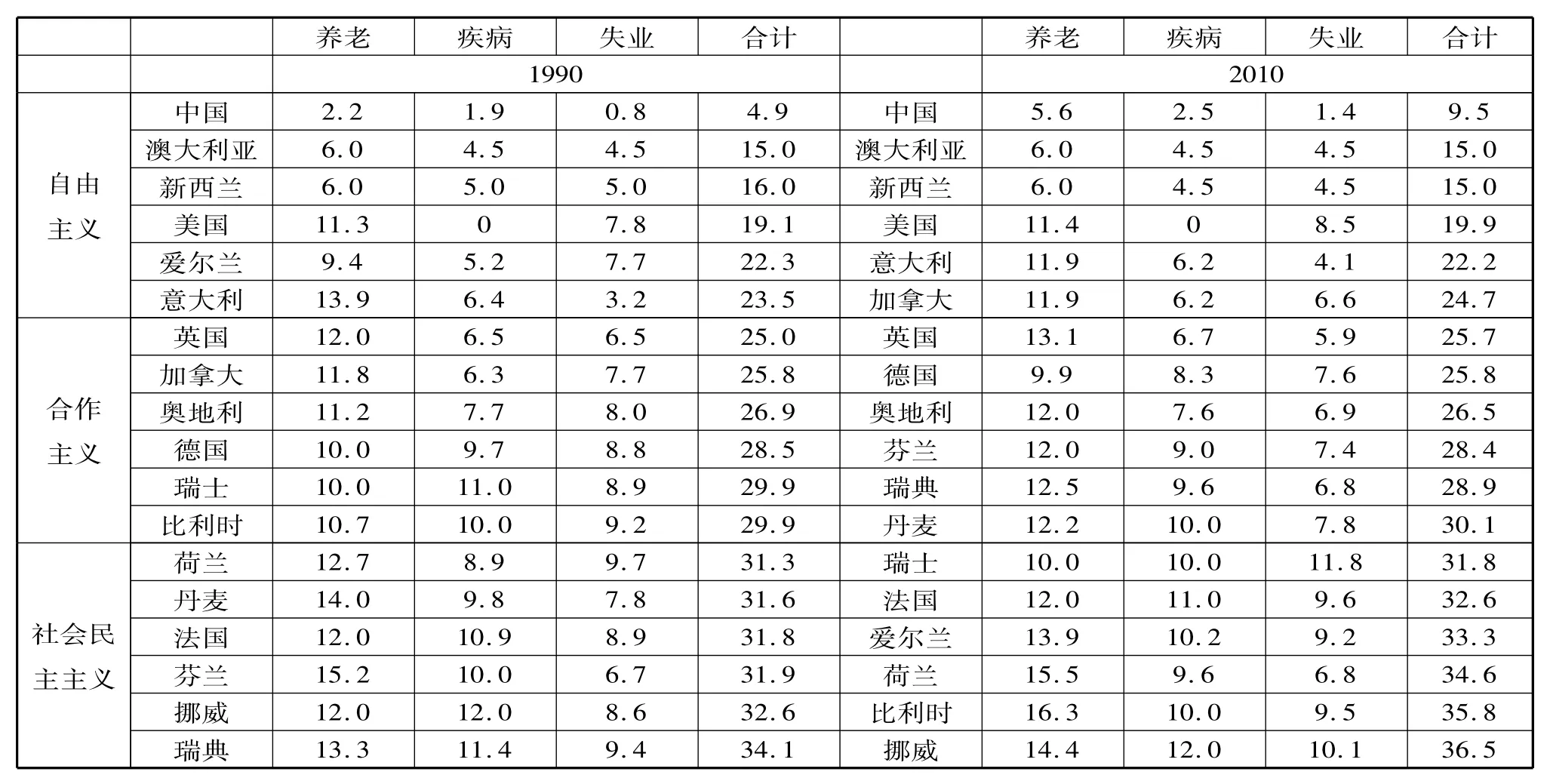

从绝对值来看,1990年和2010年中国社会保障非商品化指数在18个国家中居于末位,从而偏向于自由主义福利体制。但是,从发展趋势来看,在短短的二十年时间里,中国的非商品化指数从4.9增长到9.5,增长速度在18个国家中位居首位。

五、对中国非商品化指数及变迁的进一步解释

为什么中国的非商品化指数在18个国家中排名最后?与此同时,为什么中国的非商品化指数增长速度却最快?这是一个绝对值和相对值背离的有趣现象,需要进一步解释。从西方国家的历史来看,在劳动力还没有商品化的传统社会,人类经济活动一直是“嵌入”社会之中的。保障更多地依靠家族、教会或君主,遵循着伦理与道德的准则。随着资本主义的发展和市场力量的扩张,经济开始“脱嵌”于社会,平等和互惠的价值观让位于效率和利益,交换和竞争的原则侵入了非经济领域,劳动力被迫作为一种商品卷入市场,暴露在众多新的风险之下。幸运的是,在经济开始“脱嵌”于社会的时候,出现了以保护性立法和其他政府干预为特征的“反向运动”。①波兰尼:《巨变——当代政治与经济的起源》,黄树民译,社会科学文献出版社2013年版。

表4 18个国家非商品化指数排序

(一)为什么偏向于自由主义:市场“脱嵌”于社会

肇始于20世纪80年代初期的市场化改革,通过自上而下的政府诱导和自下而上的民间探索,极大地改变了中国的经济结构和社会格局。在二元化的改革模式中,以边缘革命为主要特征的民间探索在市场转型过程中扮演了更为关键的角色。②科斯、王宁:《变革中国——市场经济的中国之路》,徐尧译,中信出版社2013年版。家庭联产承包责任制激发了农民生产的积极性,快速提高了农业产出。个体经济和私营企业缓解了商品和服务供给的短缺,增加了城市无业居民和农村进城务工人员的就业机会。

但是,在早期市场化改革过程中,对计划经济体制和平等主义价值观的过度批判,使得效率优先成为政府遵循的首要原则,经济增长成为发展的绝对目标。计划经济时期建立的以维护公平、提升福利水平为主要目标的社会保障制度因此而被轻视。在农村地区,集体经济解体导致了传统的保障模式破产,农民在获得自主生产权的同时也失去了集体的庇护,生老病死完全由自己负担;在城市地区,由城市无业人员、农村进城务工人员和国有、集体企业退职人员转型而来的个体工商户发展迅猛,到1988年底,全国个体工商从业者已经达到2304.9万人。③林振淦:《中国非公有制小型经济成分的发展及其在中国经济发展中的重要作用》,《世界经济与政治》1990年第2期。但是,他们在取得自主经营和自负盈亏的权利同时,也失去了国家和集体的庇护。

进入90年代之后,市场化的力量继续加强。1992年中央关于建立社会主义市场经济体制的决定颁布之后,私营企业快速兴起,成为社会主义市场经济的重要组成部分。然而,私营企业员工并没有被强制性地纳入社会保障体系之中,除工资收入之外,他们很少能从雇主和政府那里获得保障。国有企业仍然承诺为员工提供福利,然而在与私营企业的竞争中,落后的经营体制和沉重的福利负担使得国企生产经营举步维艰。为了扭转困境,1995年国务院开始实施国有企业抓大放小改革,1997年进一步提出了国企三年脱困的战略目标。国企改革在提升企业经营效益、增强市场竞争能力的同时,也使得企业数量减少了40%,2800万工人因下岗而被重新推向劳动力市场。④信长星:《中国解决国企下岗职工问题的基本政策》,《中国就业》2004年第6期。

(二)为什么非商品化程度在提高:“反向运动”的兴起

在一个脱嵌的、商品化的市场中,个人收入完全取决于其参与市场竞争的能力。然而对于那些并不具备竞争优势的个体而言,下岗失业、看病贵、上学难成为他们不得不面对的问题。尽管在改革的早期阶段,这些问题尚不明显,但到了1990年代后期,日益成为人们难以承受的负担。①王绍光:《大转型:1980年代以来中国的双向运动》,《中国社会科学》2008年第1期。为了维护社会稳定,回应社会关切,政府开始加大社会保障的改革力度,试图利用“非商品化”的方式将“脱嵌”的市场重新拉回社会之中,让那些完全暴露于市场的个体获得更多的保护。经过十多年的努力,2010年中国社会保障非商品化指数比1990年增长了近一倍,表明抑制市场力量的反向运动取得了显著的成效。

在非商品化指数提高的过程中,养老保险制度的改革和完善扮演了重要的角色,成为推动非商品化指数上升的关键力量。1991年国务院颁布了《关于企业职工养老保险制度改革的决定》,提出由各个地方根据自身实际情况设计本地区的养老保险制度,标志着城镇职工养老保险制度改革进入了实质性的阶段。此后,为了整合各个地区的养老保险试点,建立全国统一的养老保险制度,1997年国务院颁布了《关于建立统一的基本养老保险制度的决定》,构建了城镇职工基本养老保险制度的总体框架。经过二十年的发展,养老保险非商品化指数从1990年的2.2增加到2010年的5.6,增幅超过150%。尽管标准替代率出现了较大程度的下降,缴费年限和个人缴费比例大幅度上升,然而随着城镇职工基本养老保险覆盖面不断扩大和新型农村社会养老保险制度的建立,最低养老金从无到有,替代率从0增加到1.8%。加权覆盖率从17%增加到56%,共同推动了养老保险非商品化指数的上升。

与养老保险非商品化指数增长趋势一致,医疗津贴非商品化指数从1.9上升到2.5,增加了30%。1994年颁布实施的《中华人民共和国劳动法》,对企业职工患病和负伤期间劳动关系做了原则性的规定。1995年为了贯彻执行劳动法,劳动部又对企业职工患病和非因工负伤医疗津贴支付做出了明确规定。从具体的指标来看,尽管替代率下降、事前就业周数延长,给付时间缩短,但是,覆盖率从19%上升到31%,从而保证了医疗津贴非商品化指数的增长。

失业保险非商品化指数同样呈现出上升的趋势。1986年为了配合破产法和劳动合同制的实施,国务院出台了《国营企业职工待业保险暂行规定》,为初创期的失业保险勾画出了制度框架。此后,为了适应建立现代企业制度的需要,1993年国务院又在暂行规定的基础上颁布了《国有企业职工待业保险规定》。但是,二者的覆盖范围过于狭窄,只针对国有企业职工。90年代中后期,随着国企改革脱困的实施,数千万人下岗失业,成为影响社会稳定的重要因素。为此,1999年国务院出台了《失业保险条例》,在保障国有企业下岗失业人员基本生活的同时,失业保险覆盖范围也逐步扩大到城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业、非企业化管理的事业单位。虽然失业保险替代率较低,且呈现出下降的趋势,但是覆盖面的扩大,使得非商品化指数仍然大幅上升,从1990年的0.8增加到2010年的1.4。

六、结论与讨论

自艾斯平—安德森开创性地提出福利资本主义三个世界的分析框架以来,类型学研究就一直成为福利国家研究的核心议题。但是,在这一研究范式下,纳入中国社会保障体制开展的比较研究仍然不多。本文利用福利体制比较中最关键的非商品化概念,选取1990年和2010年包括中国在内的18个国家的经验数据,计算了它们的非商品化指数。

结果显示,1990年代中国对效率的过分追求和对竞争的过度强调,使得社会保障模式不可避免地偏向自由主义体制。然而,值得庆幸的是,当市场在资源配置中依然发挥着基础性作用的同时,政府亦意识到社会保障制度缺失带来的不良后果。此后,随着财政收入大幅度增加,新的保障项目逐步建立起来。尽管新设项目的替代率水平不高,甚至出现了下降的迹象,领取条件亦变得更加严格,但是,覆盖面的不断扩大,使得非商品化指数依然呈现出快速增长的趋势。这亦反映出政府在政策制定上的优先排序:尽快构建制度并扩大覆盖面成为政府面临的最紧迫任务,以便弱势群体能够获得基本保障。而收入替代率、缴费年限、个人缴费比例等因素则显得不那么紧急和重要。

可以预见,在未来较长的一段时间里,随着市场转型加速和社会风险涌现,中国的保护性“反向运动”依然会蓬勃发展,社会保障非商品化指数亦会持续上升。在此过程中,提高保障项目的收入替代水平,减少待遇领取的资格条件应成为关键且可行的政策工具。

(责任编辑:陆影)

C913.7

A

1003-4145[2015]05-0022-08

2015-01-05

李艳军(1982—),男,中国人民大学劳动人事学院博士研究生,北方民族大学管理学院副教授。潘锦棠(1957—),男,中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师。王瑜(1981—),女,北方民族大学管理学院助教。

本文系国家社科基金项目“最低生活保障制度目标瞄准:测度分析、影响因素及政策优化研究”(项目编号:13XGL006)、2014年度宁夏高等学校科学研究项目“宁夏社会救助绩效评估研究”(项目编号:NGY20140138)、2014年度北方民族大学科学研究项目“宁夏社会救助绩效评估与政策改进研究”(项目编号:2014XYS28)的阶段性成果。