北极地区航运风险管理策略

2015-05-31谢正祥江焕宝

谢正祥 江焕宝 徐 立

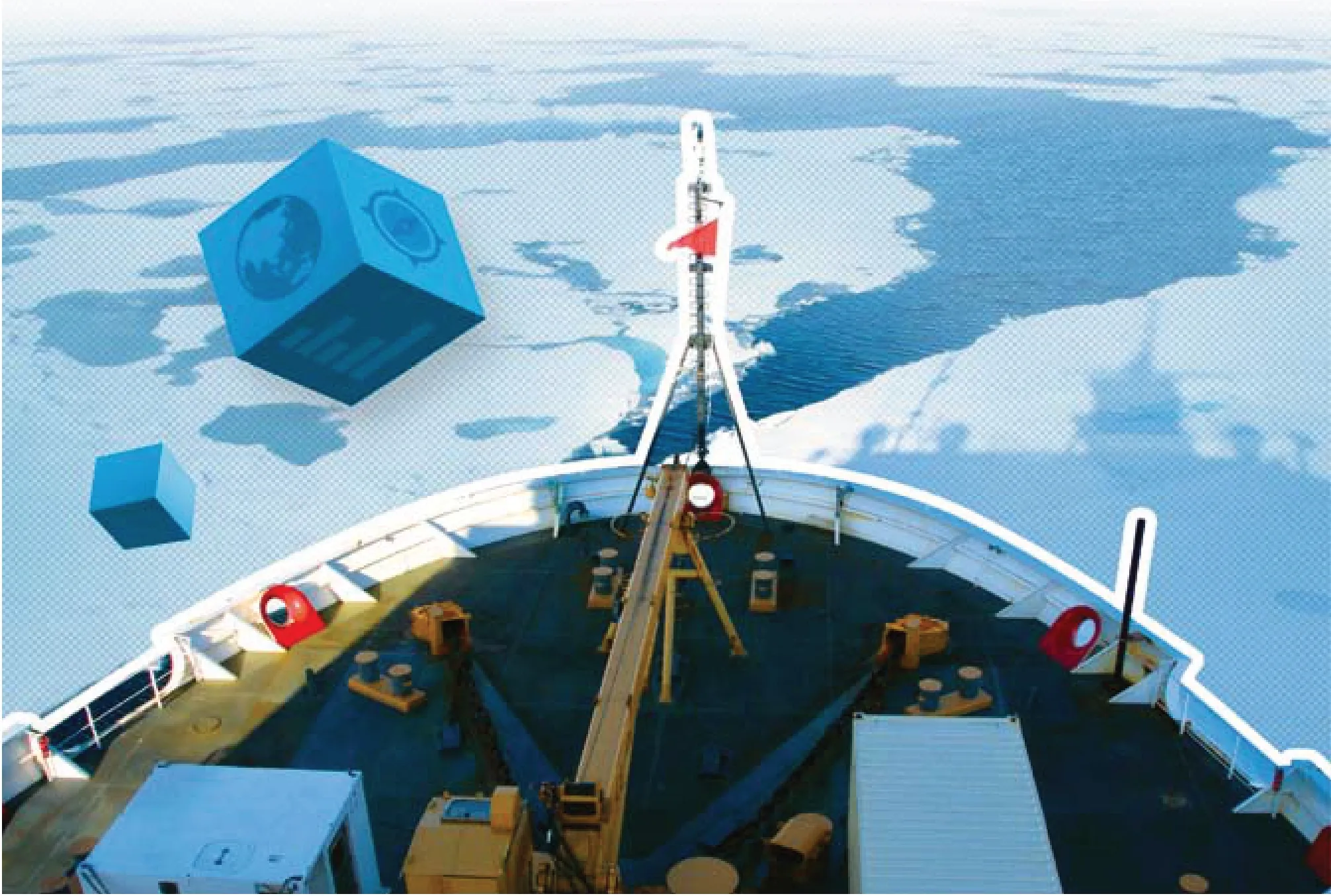

由于全球气候变暖,北极海冰不断消融,北极地区的航运活动在未来几年将出现增长,但北极地区充满挑战而且环境多变,因此风险管理将尤为重要。一些船级社为应对在北极地区的航运风险,提出了相关策略,致力于支持全球的利益相关者,并努力实现这些目标。

北极风险主要类型

船舶在北极的航行容易产生广泛的风险,因此需要一个结构化的、全方位的风险管理策略。主要的风险是技术上的、与天气有关的、操作、环境、声誉和相关人员引起的。

从技术风险来看,主要导致因素包括:低温——对材料性能的影响;海冰和冰山——形成冰荷载、波浪冰;海洋冰——对安全设备的损害、稳定性问题;大气结冰——冰覆盖雷达、天线等。

从天气、通信和操作的风险决策来看,通信和救援在北极是很困难的,船长或平台管理器必须准备随时做出风险决策,而不正确决策的后果会被该地区的自然条件影响扩大。影响风险决策的主要因素有:极地低压——强风、大雪和低温;海洋气象数据的不确定性——无法预测的天气;能见度低——大雾阻碍了直升机操作和船-船操作;黑暗——使合成孔径雷达(SAR)操作具挑战性;卫星覆盖范围减少——限制通信和定位在北纬70度以上;地理位置偏远和缺乏基础设施——应急响应、物流、溢油应急反应能力需大幅提升。

从安全风险来看,在北极的自然条件下,制定确保船员的生存直到外部援助到达的疏散和救援的程序及设备是必不可少的。为了进一步提高安全性,应急响应的基础设施和资源的发展应努力协调。

从环境风险来看,大型溢油事故是环境风险需要关注的主要因素,这增加了在该地区航运石油和天然气活动的风险。环境损坏的程度将受到当溢油事故发生时海洋生物繁殖、产卵和海洋环境资源聚集模式的影响。一般来说,北极生态系统具有繁殖率很低的特点,这意味着其会需要更长时间从泄漏事故中恢复。在溢油事故发生时响应的所有主要选项——包括机械回收、分散应用、就地焚烧和遥感监测,应该以客观的方式来进行考虑和评估。

从声誉风险来看,事故导致公众的关注和对品牌的损害。良好的风险管理和与利益相关者的沟通对维护声誉至关重要。

风险管理需求

在北极条件下的船舶操作伴随着高风险,但多年来船舶贸易在北极地区只发生过有限数量的事故。然而,在更严重的冰况、更深的水域和更偏远地区的探索带来了新的挑战,解决这些问题的关键在于研究合作和积极态度。收集信息和现有的解决方案是未来发展的核心,但在该地区更大的业务挑战和不断增加的“事故”影响面前,需要有一个更为有效的壁垒和结构化的风险管理方法。在此方法中,所需的关键要素按重要性列举如下:

一是采用消除危险或有害影响的方便安全的措施(例如完全限制在某些地区的业务);

二是预防措施:减少问题发生的可能性,或降低导致事故危害的可能性;

三是利用降低风险的措施,控制事故影响;

四是外部援助的措施(这本质上是仅次于在基于自我支持和稳健操作之后的措施)。

预防和减少事故发生后危害的技术措施(屏障)要求有明确的工作指导原则。在北极快速变化的条件下,保持连续的船舶危害状况的概述、保持风险登记册的更新和在决策中积极运用风险分析,工作指导原则至关重要。

冰级划分及选择

为更好地评估风险,确定通航海域船舶的冰级至关重要。法国船级社(BV)根据《芬兰-瑞典冰级规则》及自身极地经验,对通航和冰级的划分提出了相关策略。在海冰和寒冷条件下船舶操作的关键安全参数和环境保护评价规则包括:船体结构、船舶推进、稳定性、船员安全及保护和污染预防等因素。BV根据冰况、天气条件和船旗国及当局的要求对冰级进行细化分为:普通冰级(一年冰)、极地级(多年冰和一年冰)、需破冰船引航(多年冰和一年冰)区域和极端严寒(冬化)区域。在冰类和冬化环境中通航的基本原则:

1.加固船体结构受冰压力的能力;

2.加固推进装置(如螺旋桨、轴系、分离舱)承受冰荷载能力;

3.基于选定的冰级最小推进力的选择;

4.考虑环境温度低,组件有效性降低带来的影响,需确保:选取能承受低温的船体和机械材料;积冰情况下船体稳定性保证;甲板和上层建筑、推进装置、机械/电气装置、导航(设备)的正常运行、船员保护和除冰(安全)。

在海冰和寒冷环境中,确定通航的地区和季节从而确定冰况和环境温度,确保破冰和海冰管理、设备保护(如拖缆机)和货物供应,是极地环境中操作的关键点。BV在《在全球不同航区的冰区加强选择指南》(NI543)中描述了极地的监督管理(立法),关键地区的气象数据(冰况)的测定,发布了相应的BV船级符号及相关的通航规则,为在极地的冰况选择提供现实依据。

各船级社为积极参与北极开发,划分了不同的冰级。经验反馈和技术方法的差异导致冰级划分的差异,不同冰级之间的等价性只是近似的,各船级社之间冰级比较如表1所示。冰级的选择主要根据该区域的季节、年平均最大冰厚、冰脊及冰山的分布来确定,如图1所示为Kara海域的冰级选择冰况图,再根据表1中的冰级情况选定在该海域通航的船舶冰级应为PC4以上。

表1 各船级社间冰级比较表

图1 Kara海域的冰级选择冰况图

北极风险地图

DNV GL集团开发了一个交互式的北极风险地图,帮助船舶在北极地区规避风险,安全航行。地图的风险驱动因素主要由环境因素、安全因素以及直升机救援范围组成,而风险因素的变化取决于地图中涵盖的数据参数的变化。地图中数据参数主要包括:位置坐标信息、气象信息(日照时间、能见度、极端温度、风寒和海洋冰)、海洋信息(冰范围、海冰密集度和海深)、生物资源、搜索和救援(卫星覆盖范围和SAR操作)、北极区域划分和活动(油气资源勘探开发及航运交通)。该地图能将参数转化成对应的风险驱动因素,通过一个友好和易于操作的用户界面呈现全方位的北极信息。图2所示是七月份北极地区风险地图,地图中涵盖了北极地区的极端温度分布、直升机救援范围(蓝色圆圈范围内)、油气资源、卫星覆盖范围(绿色圆圈表示)及CAFF北极边界(红色曲线表示)等信息。

1.安全性和可操作性指标

安全性和可操作性指标为北极不断变化的风险水平提供了一个风险因素给予评级。与基准比较,高等级指标揭示极端严寒的环境需要积极的措施降低风险水平。为了解各种风险因素对总风险水平的影响,风险地图还允许用户选择总风险中所包括的风险因素,进行独立分析。北极地区一月和七月的安全性和可操作性的指标,如图3所示。

2.环境脆弱性指数

北极地区气候恶劣,生态系统脆弱,溢油事故作为北极地区生态破坏的主要因素,事故造成的后果远比在其他地区的影响严重。地图通过以地理方位和季节性指数为基准的环境脆弱性指数,分析出北极环境脆弱性总体上呈季节性变化特征。夏季较为频繁的工业活动,使得脆弱性相应提升。用于创建环境脆弱性指数的方法可以用来研究其他环境压力的影响,如栖息地的干扰。地图可为决策者在特定区域的活动提供参考以降低事故风险。

图2 北极风险地图

图3 北极地区一月和七月的安全性和可操作性指标图

3.阶梯式分析方法

DNV GL集团认为,北极环境的复杂性和高风险性决定了在该地区的探索应遵循循序渐进的方式,通航建议分为三个环境:无海冰、季节性的冰或接近冰缘线、连续海冰或重冰条件——三个条件递推实现。这样,相关技术和基础设施可以有充分时间来发展,并且相对全球其他地方而言,风险也能控制在一定水平。拟采用的关键措施如下:

①在无冰的北极地区航行的重点主要是足够的冬季资产、搜索和救援能力,并对风险和协议有面向公众的透明度。

②当进入季节性冰或接近冰缘线的北极地区,应保证在冰海上溢油时的应急能力。保护区和活动的季节性的局限性需考虑并应预判。

③在冬季重冰区航行之前,需要有对海冰管理的行业标准,以及足够的破冰船舰队和在这些条件下的人员疏散的技术能力。

此外,对所有季节的北极环境和生态系统的持续的研究和数据采集过程,也是在环境风险管理发展阶段的先决条件。

我国北极地区通航建议

我国作为对外贸易大国,北极东北航道的通航将有助于缩短航程和降低航运成本,意义重大。相较于普通商业航线,由于对海冰等海洋自然环境认识的不足,缺乏北极冰区的航行经验依然是利用北极航道的最大障碍。海冰的存在不但严重影响航速,更重要的是会对船舶的安全航行造成威胁。因此,利益相关方需要了解北极开发和航运相关的风险以提供合理的决策依据,进行风险策略分析,降低风险。BV冰区通航的基本原则和冰级的划分和选择,对船舶在极地水域的航行提出了基本要求。北极风险地图在提供全方位的北极信息的同时,也为如何降低风险水平和北极的可持续发展提供了策略分析。此外,应加强行业间在北极地区的开发合作,应对北极的风险和挑战。希望国外船级社的相关风险管理经验能够对我国的北极战略起到借鉴作用,建立技术储备,为我国将来可能的北极地区常态化商业运营夯实基础。