燕下都瓦钉与瓦钉饰

2015-05-30吴磬军魏青

吴磬军 魏青

瓦当是我国古代建筑屋顶的檐前筒瓦和垂脊端前筒瓦的当头部分,在这些完整的筒瓦的后端都留有瓦钉孔。在檐前和垂脊安装筒瓦时,将瓦钉透过筒瓦孔插入下面的苫泥中,起到固定筒瓦的作用,以防止整垄筒瓦下滑。在燕下都垂脊端前筒瓦安装时,还在瓦钉上端外露部分扣罩瓦钉饰,起到装饰美化建筑物的作用。燕下都遗址除出土完整筒瓦外,还出土了与其相关联的组合构件,如瓦钉、瓦钉饰以及脊饰等。 发掘报告《燕下都》对其中的两件“瓦钉”作如下描述:“仅采集到2件。高陌村采集。形制相同,均为夹砂灰陶。标本65G∶079-1,略呈方锥体,中空,四面附贴模制黼黻纹。瓦钉底部长5.3、宽5厘米,略呈方形。瓦钉高26.5厘米。标本65G∶079-2,底部残存有瓦钉身,瓦钉身呈圆形,直径4、残长2.1厘米,瓦钉高26.4厘米。此类瓦钉从残断情况来看,瓦钉和筒瓦是粘连在一起的。连接方法是用泥条将筒瓦瓦坯和瓦钉坯粘结在一起,晾干后再入窑烧制成带瓦钉的筒瓦。” [1](图一)

2014年6月,河北博物院举办《慷慨悲歌——燕赵故事》专题陈列(后文简称《燕下都陈列》),在“燕国故事——燕下都”部分,展出了部分精美瓦当和《燕下都》一书中所说的这两件“瓦钉”。陈列用3D动漫技术对“瓦钉”的形状特征和使用方法做了详尽说明和演示:“瓦钉为固定屋面的建筑构件,略呈方锥体,中空,可插瓦钉饰,铺瓦时,将瓦钉穿过檐前筒瓦上的插孔,固定在屋顶苫泥中,以防止整垄筒瓦的下滑。”

笔者借助出土实物和考古资料,经过比照分析,认为这两件“瓦钉”是安装在垂脊筒瓦上的瓦钉饰,而不是《燕下都》一书和《燕下都陈列》中所说的“瓦钉”,现分析如下。

首先,我们来看檐前筒瓦。《燕下都城址调查报告》记载的一种带当筒瓦,其特征是:“筒瓦连接在半瓦当后面,后端成子口,上有穿瓦钉的洞,多为圆洞,也有方洞,瓦面上有点纹、不明显的绳纹和山字形纹,也有素面的。”“瓦钉,有方形和圆形两种,都是素面的。”[2]笔者推断,这种筒瓦可能就是宫殿建筑屋顶的檐前筒瓦,其上留有的瓦钉孔应该是和与之同时出土的瓦钉配套使用的,先安装固定,然后用灰泥封实抹平,起到防水渗漏的作用。傅振伦先生在对1930年春燕下都老姆台发掘品的整理中也提到瓦钉:“有方、圆两种,长的达29厘米。”[3]傅先生所说29厘米长的瓦钉,笔者未见实物和图片资料,到底是瓦钉还是瓦钉饰,有待考证。

发掘报告《燕下都》记载了武阳台遗址建筑材料埋藏坑出土的筒瓦:“出土檐前筒瓦3件。夹砂灰陶。瓦前端都带有双龙饕餮纹半圆形瓦当,后端有子口。瓦面前端将绳纹抹成素面,后边附贴2组半模制的三角形山云纹。三角形山云纹粘贴好后,亦将瓦面空隙的地方抹平。中部稍后处有一直径2.5厘米的圆形瓦钉孔。”[4]笔者收藏有两件据传是武阳台遗址东北附近出土的完整檐前筒瓦,与上述特征相同,仅就目前所见,这是燕下都出土最大的的檐前筒瓦,其直径27厘米,长94厘米,高13.5厘米,瓦孔为圆形,孔径约2.5厘米(图二)。但是,相对于《燕下都》中记录的两件“瓦钉”(高约26.5厘米,底宽约5厘米),无论是大小还是形状都是不相匹配的。

因此,笔者认为,《燕下都陈列》中的3D动画对“瓦钉”的描绘是说不通的:1.按“瓦钉”与瓦孔尺寸,“瓦钉”安装不下去;2.瓦钉中空朝上部分是什么状态,应该做何处理?3.将“瓦钉”插入筒瓦下面的泥背中,其外部纹饰便失去了意义。

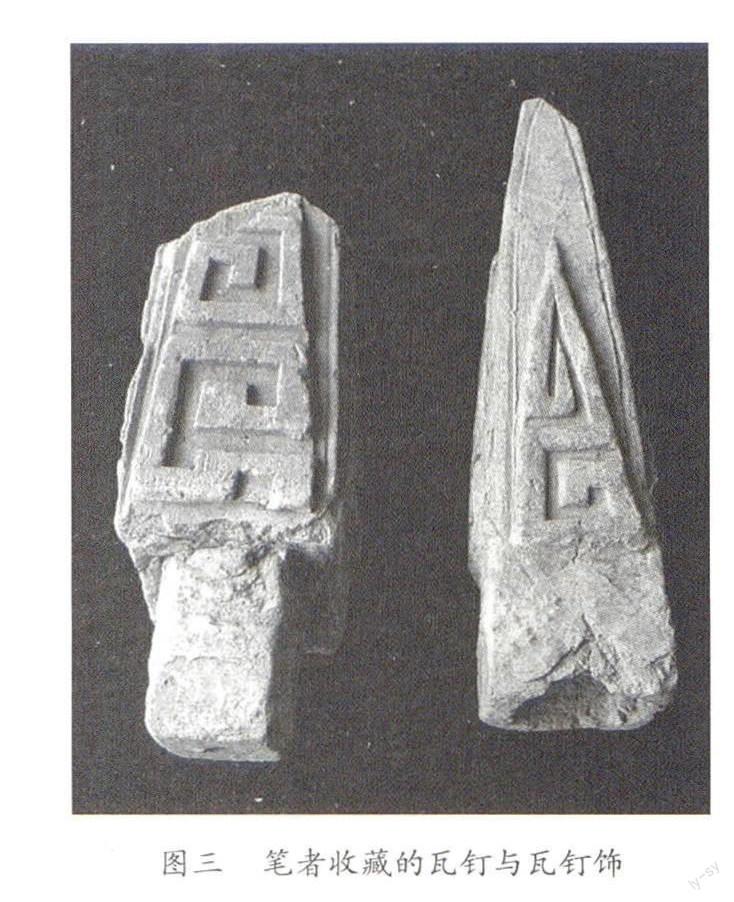

笔者收藏有两件燕下都出土的瓦钉与瓦钉饰实物,可以清楚地看出它们的组合关系(图三):左侧一件瓦钉饰尖端残损,残高19厘米,瓦钉完整,高5厘米,钉身底面呈方形,边长3.5厘米,瓦钉饰低端呈方形,边长7厘米;右侧一件瓦钉饰尖端完整而瓦钉残,通高24厘米,低端略呈方形,边长5.5厘米。

其次,我们再来看垂脊筒瓦。笔者近见韩国柳琴瓦当博物馆收藏的一件垂脊大瓦当,其左侧瓦面完好地保存着瓦钉与瓦钉饰的组合,瓦钉饰表露其上,瓦钉穿入瓦孔中。该瓦当底径约在36厘米左右,瓦身右侧的瓦钉孔边长约在5厘米左右(图四)。在《燕下都陈列》中两件瓦钉饰的右侧,也陈列着一件规格最大的瓦当,其底径约在36厘米左右,当面饰双龙饕餮纹,残存筒身顶部留有安装脊饰的沟槽和抹灰的痕迹,左右两个侧面留有残断的瓦钉痕迹,皆略高出筒瓦背(图五)。残断的瓦钉之上很有可能原来罩有瓦钉饰件。以上两件瓦当形制、尺寸基本相同,应是垂脊筒瓦的前端部分,瓦钉与瓦钉饰安装其上,瓦钉下半部分穿过筒瓦孔插入其下的苫泥中,上端外露部分扣罩瓦钉饰件,瓦钉饰上的纹饰与筒瓦和脊顶饰件相互统一。

《燕下都》一书中也有对垂脊筒瓦及脊饰的记载:“脊饰两面的瓦面上各有圆形瓦钉孔4个,都附贴模制的黼黻纹。”[6](图六)仔细观察图中瓦面上的4个孔,可以看到:1.三个较大的瓦孔,除靠近瓦尾者略呈圆形外,其他两个略呈方形;2.此件垂脊筒瓦与《燕下都陈列》中的垂脊大瓦当、韩国柳琴瓦当博物馆收藏的垂脊大瓦当规格大体相同,瓦钉孔尺寸也基本相同;3.其与《燕下都》一书记载的两件“瓦钉”,及笔者收藏的瓦钉,与瓦钉饰实物的底部外端榫口的尺寸大小是相吻合的;4.三个大的是用来安装瓦钉与瓦钉饰,另外一个小孔只是用来安装瓦钉,起到固定作用,最后用灰泥抹平封实。瓦钉与瓦钉饰正是这样与垂脊筒瓦相互衔接、组合使用的。安装好后,瓦钉饰左右伸向斜上方,其高低、大小、排列和数量都应有一定规格要求,其纹饰也应与垂脊筒瓦的脊饰风格相一致。

如果我们把《燕下都陈列》中留有瓦钉与瓦钉孔痕迹的残断垂脊筒瓦,与《燕下都》书中带有脊饰的垂脊筒瓦残件和韩国柳琴瓦当博物馆收藏的垂脊大瓦当关联起来看,垂脊筒瓦、脊饰、瓦钉与瓦钉饰的安装组合应该是:将安装好脊饰的垂脊筒瓦用瓦钉固定在垂脊顶的前端,瓦钉外露部分套上瓦钉饰,最后将缝隙抹严封实。当面、筒瓦、脊饰、瓦钉饰的造型、纹饰,与檐前筒瓦的当面纹饰、瓦背纹饰共同装饰、美化了承载它们的宫室建筑的顶部。

综上所述,笔者认为《燕下都》一书和《燕下都陈列》对两件“瓦钉”的认识存有以下不妥之处:

1.瓦钉与瓦钉饰不能视为一体,应是两种建筑构件,瓦钉固定筒瓦,瓦钉饰罩饰其上;

2.《燕下都》一书所称的“瓦钉”和筒瓦不是一体制作而成,而是在筒瓦制作过程中按设计预留瓦孔,用来安插瓦钉;

3.檐前筒瓦和垂脊筒瓦安装在建筑物屋顶的部位不同,大小规格不同,檐前筒瓦的规格要小于垂脊筒瓦,因此,二者预留的瓦孔大小也是不同的。

燕下都宫室建筑屋顶部分的构造和形式,脊瓦、垂脊筒瓦、檐前筒瓦的安装和使用,以及筒瓦、瓦钉与瓦钉饰、脊饰之间的关系,是学术界所关注的重要课题之一,需要我们进一步深入研究和探讨。以上为笔者一孔之见,纰漏和谬论之处,祈请专家学者批评指正。

————————

[1]河北省文物研究所:《燕下都》,文物出版社,1996年,第777页。

[2][7]中国历史博物馆考古组:《燕下都城址调查报告》,《考古》1962年1期。

[3]傅振伦:《燕下都发掘品的初步整理与研究》,《考古通讯》1955年4期。

[4]同[1],第25页。

[5]吴磬军:《燕下都瓦当》,紫禁城出版社,2014年。

[6]同[1],第775—776页。

〔责任编辑:谷丽珍〕