中部地区生态文明建设综合评价

——基于动态因子分析法

2015-05-24李雪婷

■ 刘 伦/尤 喆/冯 银/李雪婷

(1.中国地质大学(武汉)经济管理学院,湖北 武汉,430074;2.中国地质大学(武汉)资源环境经济研究中心,湖北 武汉,430074)

中部地区生态文明建设综合评价

——基于动态因子分析法

■ 刘 伦1,2/尤 喆1,2/冯 银1,2/李雪婷1

(1.中国地质大学(武汉)经济管理学院,湖北 武汉,430074;2.中国地质大学(武汉)资源环境经济研究中心,湖北 武汉,430074)

根据中部地区区域发展特征、资源环境禀赋及其生态文明建设特点和需求,以经济发展、资源节约、环境友好与生态和谐为准则层构建中部地区生态文明建设评价指标体系,并采用动态因子分析法对中部六省2003-2012年生态文明建设水平进行综合测度。研究表明:(1)中部六省域10年间的生态文明建设水平因其发展方式不同具有较大差异与波动性;(2)中部六省生态文明建设水平排名因其地理位置具有明显的“南>中>北”三级水平差异。

中部地区;生态文明;评价指标体系;动态因子分析法

0 引言

我国中部地区涵盖河南、湖北、湖南、安徽、江西、山西六个省份,安徽、江西、湖北、湖南是长江经济带上的重要省份,河南省则是“一带一路”战略构想中唯一的中部省份。中部六省凭借全国10.7%的土地,生产了全国30.4%的粮食,创造了全国22.4%的GDP,承载了全国26.5%的人口,是我国重要的人口聚集区、粮食生产基地和经济腹地。中部地区如何按照“十八大”社会经济发展的宏伟蓝图,在社会经济发展的同时大力推进生态文明建设,是学界和政界越来越关注的热点问题。

从党的十七大第一次提出“建设生态文明”以来,国内学者对生态文明建设相关理论和实践路径的研究便不断深入。关琰珠等(2007)选取了代表可持续发展度、环境状况、生态平衡和文明程度的32项指标,对厦门市生态文明建设现状进行了可达性分析[1];杨开忠(2009)利用GDP和地区生态足迹的比值EEI(生态效率)来衡量我国各省市经济发展的生态水平[2];梁文森(2009)设计了一套涵盖大气环境、水环境、噪声环境、辐射环境、生活环境、生态环境、土壤环境和经济环境的生态文明指标体系,并提出应考虑从微观角度制定评价居民和企业影响环境的指标[3];严耕等(2010)从生态活力、环境质量、社会发展和协调程度四个维度构建了三个层次的我国省级生态文明建设评价指标体系[4]。总体上讲,国内学者从各个层次构建了生态文明评价指标体系,为生态文明建设评价提供了量化依据,推动了生态文明建设理论研究进一步深入和完善。

据前人研究,国内在国家、省域和城市层面生态文明建设评价指标体系构建的相关研究较多,而对不同地域层面的生态文明评价体系研究较少[5]。同时,现有生态文明建设综合评价的实证研究中很少有研究将动态因子评价法应用其中[6]。基于此,本文从生态文明理论框架出发,在具体分析中部地区生态文明建设内涵与外延的基础上,旨在构建适用于中部地区的生态文明建设评价指标体系,并采用动态因子分析法对中部六省2003-2012年生态文明建设状况进行评价,并针对评价结果做出分析。

1 中部地区生态文明建设评价指标体系构建

1.1 设计原则

中部地区的生态文明评价应考虑构建的指标体系是否能反映评价对象的客观情况和内在特征,同时也要兼具指标反映的结果切实可行地为区域生态文明协调发展、规划调控提供参考。针对中部地区生态文明建设的自身特点和需求,指标的选取应同时遵循如下几项原则:

(1)科学性与可操作性相结合原则。中部地区生态文明评价指标体系的构建应尊重客观事实,包括数据来源及数据本身要准确,处理方法要合情合理。同时要考虑评价指标的可操作性,应尽可能地结合中部地区资源环境承载力、社会经济状况选用客观可获取的指标。

(2)系统性与层次性相结合原则。中部地区生态文明评价指标体系的构建应能准确反映中部生态文明水平的基本现状,且能紧密联系评价对象与具体指标,使指标体系逻辑清晰、功能全面,具有较强的系统性,同时应层次分明、结构完整,具有较强的说服力。

(3)可量化与可比较性相结合原则。中部地区生态文明评价指标体系的构建应尽量精炼且代表性强,指标通用且易于理解,指标可量化。同时应确保指标获得的数据可比较,指标评价结果可比较,为中部地区各省推进生态文明建设提供可比较性。

1.2 指标体系构建

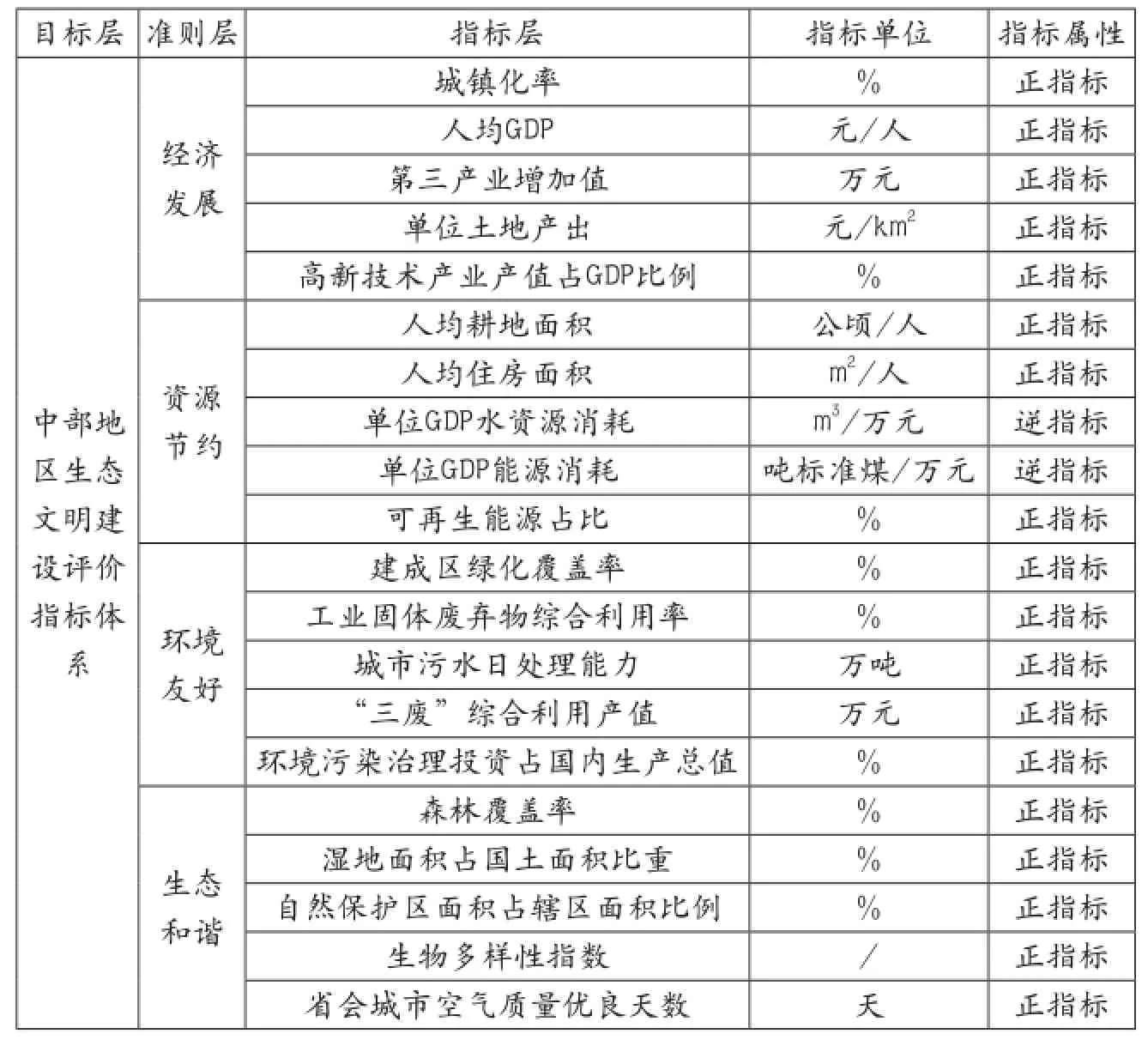

生态文明内涵丰富,无论何种评价指标体系,都不可能全面地包含生态文明建设的所有内容[7]。文章所构建的中部地区生态文明建设评价指标体系,是依据党的十八大报告“大力推进生态文明建设”的内容以及中部地区建设“资源节约型、环境友好型”社会的要求,在评价中部地区生态文明建设的目标基础上,将其划分为经济发展、资源节约、环境友好与生态和谐四个方面。经济发展是中部地区开展生态文明建设的经济基础,同时经济建设也应坚持生态文明的理念,走可持续发展之路;资源节约是经济社会可持续发展对生态文明建设的客观要求,指标的选取应从水资源、土地资源、能源的节约利用着手,以期形成资源节约的产业结构和生产方式;环境友好是生态文明建设过程中保障人民福祉的必然选择,指标的选择应从控制污染物排放和加大污染治理着手,严控污染源头、加快现有面源污染治理;生态和谐是生态文明建设的终极目标,指标的选择应从生态的保护程度和生态的完整性两方面着手,保护生态的完整性、人与自然的和谐发展都是生态文明建设的核心目的所在。文章将中部地区生态文明建设评价指标体系划分为目标层、准则层、指标层三个层次:目标层是中部地区生态文明建设评价指标体系的构建;准则层为中部地区生态文明建设的四个主要方面,即经济发展、资源节约、环境友好与生态和谐;指标层是对准则层各个指标的分解指标,各准则层下分设了5个指标,共20个指标,并给出了各指标相应的单位和正逆属性(表1)。

表1 中部地区生态文明建设评价指标体系构建

2 实证分析

2.1 数据来源与说明

指标体系中相关数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》以及《河南统计年鉴》《山西统计年鉴》《湖北统计年鉴》《安徽统计年鉴》《湖南统计年鉴》和《江西统计年鉴》等国家和地区统计年鉴。综合考虑指标数据的可获取性以及与同类研究的可比性,本文搜集了2003-2012年10年跨度的样本数据。个别指标个别年份数据的缺失,采用插值法进行处理。

2.2 中部地区生态文明建设水平测度:基于动态因子分析法

文章选用动态因子分析法来对中部地区生态文明建设进行综合测度。动态因子分析法是综合考虑时间、样本与变量三种因素而构建的三维阵列统计分析方法,广泛应用于资源、环境、生态经济学等多领域[8]。它是将主成分分析得到的截面分析结果和线性回归模型得到的时间序列分析结果进行综合的一种方法。测算过程:首先计算指标间的平均协方差矩阵,并计算协方差矩阵对应的特征根,消除指标数据间的相关性,然后根据公因子特征根以及累计方差贡献率来选取主成分,最后利用主成分因子载荷矩阵来计算动态得分。评价结果能够反映中部六省生态文明建设的横向对比状况,同时能够反映出各省的纵向动态变化。其具体步骤如下:

(3)计算得出ST对应的特征根及特征向量,参照公因子特征根及累计方差贡献率进行公因子的提取,从而构建原始因子载荷矩阵。

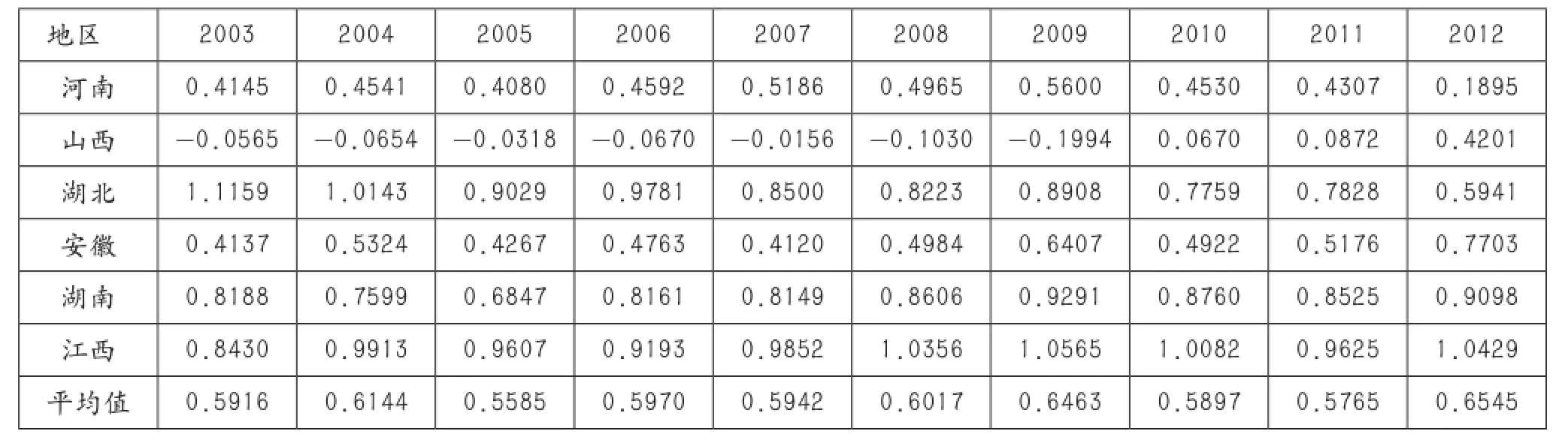

根据上述动态因子分析法的计算步骤,在STATA计量经济软件中对2003-2012年我国中部六省的生态文明建设状况进行综合测度,计算结果见表2。

2.3 评价结果分析

基于上文测算得到的我国中部地区生态文明建设评价结果,对中部六省2003-2012历年生态文明建设的状况进行纵向变化和横向对比分析。

(1)纵向动态变化。2003-2012年,我国中部六省生态文明建设水平都具有一定的波动性。河南省生态文明建设水平呈先上升后下降态势,2009年达到最高之后逐步下降。2009年之后河南省资源环境约束趋紧,而面临着保增长的经济发展要求,地方政府未能很好地处理经济发展与生态环境的关系,2012年生态文明建设水平探底。山西省生态文明建设水平呈先下降后上升的态势,2009年降至最低点后逐渐上升。山西省是依赖资源开采而发展的省份,2009年前无节制地资源开发对生态环境造成了极大的破坏,而近些年地方政府逐渐意识到资源节约集约开发与生态环境保护协调发展,在经济发展转型过程中取得了一定的进步。湖北省生态文明建设水平呈持续下降的态势。湖北省在中部地区属于资源环境禀赋较好的省份,在工业化、城镇化的发展中持续地以消耗资源环境为代价来满足经济发展的要求,导致生态环境的持续恶化。安徽省生态文明建设水平波动较大,但总体呈上升态势,2007年降至最低,2012年上升至最高。安徽省自然资源丰富、环境质量良好,经济发展过程中一直在尝试寻求高效利用资源、控制污染的发展方式,导致其生态文明建设水平波动较大。湖南省生态文明建设水平较为波动,总体上也表现为稳步上升态势,2005年最低、2009年最高。湖南省近些年在着力构建资源节约和环境友好的国土空间开发格局与产业结构布局,尝试发展两型产业和循环经济,并获得一定成效,也使得湖南省生态文明建设水平总体上呈上升态势。江西省生态文明建设水平相对较为稳定,波动幅度不大,但也同样呈稳步上升态势,2003年最低,2009年达到最高点后续变化趋势较为稳定。江西省资源环境禀赋良好,在经济发展过程中比较注重对生态环境的保护,生态文明建设水平也持续上升。

表2 中部六省生态文明建设的综合测度结果

(2)横向对比分析。中部六省生态文明建设水平排名如图1所示,与杨开忠(2009)[2]、严耕(2010)[4]等学者对我国省域生态文明排名的结果基本一致。其中河南、湖北与安徽的排名变化波动较大,其余四省排名变化相对较稳定。河南省2003-2011年间一直在四、五名间徘徊,2012年最低排在第六,10年来河南省生态文明建设水平一直低于中部地区生态文明建设的平均水平;山西省的排名较为靠后,2003-2011年间一直排在末位,2012年首次超越河南省排在第五位,同样山西省生态文明建设水平长期以来一直低于中部地区平均水平;安徽省的排名则由2003年的第五名,上升至2012年的第三名,中间一直在第四、五名间徘徊,2003-2011年间安徽省生态文明建设水平略低于中部地区平均水平,2012年首次超过平均值;湖北省的排名是六省中下降最大的,由2003年的第一逐步下降至2012年的第四位,湖北省生态文明建设水平与安徽相反,在2003-2012年一直高于中部地区平均水平,2012年首次降到平均值以下;湖南省在2003-2012年间一直排在第三位,2008年上升至第二位并保持这个排名不变,10年间一直处于中部地区平均水平以上;江西省2003-2012年间的排名一直较为靠前,2007年后保持在第一位不变,同样生态文明建设水平一直高于中部地区平均值。

3 总结

文章从经济发展、资源节约、环境友好与生态和谐四个方面构建了我国中部地区生态文明建设评价指标体系,并采用动态因子分析法对河南、湖北、湖南、安徽、江西、山西中部六省2003-2012年历年的生态文明建设水平进行测度。结合上述研究,得到如下结论。

(1)中部六省生态文明建设水平因其发展方式不同具有较大的差异和波动性。2003-2012年10年间,中部六省因其资源环境禀赋和经济社会发展方式不同,生态文明建设水平具有很大的波动变化。河南省生态文明建设水平呈先上升后下降态势,山西省呈先下降后上升态势,湖北省呈持续下降态势,安徽省总体上呈逐渐上升态势,湖南省总体上也呈稳步上升态势,江西省相对较为稳定总体上也表现为稳步上升态势。

(2)中部六省生态文明建设水平排名因其地理位置具有明显的“南>中>北”三级水平差异。地域位置偏北的河南、山西省生态文明建设水平排名长期位于第五、六名,明显落后于地域处中的排名处于第三、四名的湖北、安徽地区,而湖北、安徽省生态文明建设水平明显落后于地域偏南的排名长期位居第一、二名的湖南、江西地区。

[1] 关琰珠,郑建华,庄世坚.生态文明指标体系研究[J].中国发展,2007(2):21-27.

[2] 杨开忠.谁的生态最文明—中国各省区市生态文明大排名[J].中国经济周刊,2009(32):8-12.

[3] 梁文森.生态文明指标体系问题[J].经济学家,2009(3):102-103.

[4] 严耕,林震,杨志华.中国省域生态文明建设评价报告(ECI 2010)[M].北京:社会科学文献出版社,2010.

[5] 陈军,成金华.中国生态文明研究:回顾与展望[J].理论月刊,2012(10):140-145.

[6] 严也舟,成金华.生态文明建设评价方法的科学性探析[J].经济纵横,2013(8):77-80.

[7] 李悦,成金华,席皛.基于资源问题区域差异的生态文明指标体系研究[J].中国国土资源经济,2015(3):29-32,65.

[8] 成金华,李悦,陈军.中国生态文明发展水平的空间差异与趋同性[J].中国人口·资源与环境,2015(5):1-9.

Comprehensive Evaluation on Ecological Progress in Central Regions of China—Based on Dynamic Factor Analysis Method

LIU Lun1,2, YOU Zhe1,2, FENG Yin1,2, LI Xueting1

(1.School of Economics and Management of China University of Geosciences, Wuhan Hubei 430074; 2. The Economic Research Center of Resource and Environment of China University of Geosciences, Wuhan Hubei 430074)

This paper has built an evaluation index system regarding ecological progress of central regions according to the characteristic of central regional development,the insuff i ciency of the environment resources, and thecharacteristics and requirements of ecological civilization construction; as well as regarding economic development, resource conservation,environmentally friendly,and ecological harmony as the initiatives. Comprehensive measuring ofthe level of ecological civilization from 2003 to 2012 of six provinces in central China is also given by using dynamic factor analysis method. This study shows that the establishment level of an ecological civilization over 10 years of central six provinces has large difference and volatility due to theirdifferentdevelopment patterns. And as the six provinces have different geographic locations, a different rank in promoting geological progress is presented, that is, in order, the south, the central and the north.

central region; ecological civilization; assessment indicator system; dynamic factor analysis method

F062.2;F062.1

A

1672-6995(2015)10-0056-05

2015-06-17;

2015-07-17

国家社科基金重大项目(11&ZD040);国家社科基金一般项目(11BKS045)

刘伦(1991-),男,湖北省武汉市人,中国地质大学(武汉)经济管理学院硕士研究生,研究方向:资源管理工程、资源产业经济、生态文明建设。