不同水平城市初中生的内隐学科

2015-05-18柳铭心张兴利

柳铭心 张兴利

〔摘要〕为了考察不同水平城市初中生的内隐学科—性别刻板印象和内隐学科态度的发展状况及两者之间的关系,使用内隐联想测验对北京、太原、榆次三个城市的624名初中生进行了考察,结果表明:第一,三个城市的女生均存在文科—女性/理科—男性的刻板印象,榆次市的初中生比北京市和太原市的初中生更加刻板;刻板印象随着年级的升高而增强;第二,北京和太原两个城市初中生的学科态度发展是相似的,初一到初三的男生和初一的女生对文理科的态度并没有出现分化,女生普遍表现出了对理科的消极态度,只有榆次的男生始终表现出了对理科的积极态度;第三,内隐学科—性别刻板印象与内隐学科态度关系密切、相互影响,性别和刻板印象可以预测学科态度,对女生来说,刻板印象越强,对数学的态度越消极,而对男生来说,刻板印象越强,对数学的态度越积极,城市水平、年级和学科态度可以增强或减弱刻板印象。这些结果为促进女生在科学领域中的发展提供了有效信息及建议。

〔关键词〕学科—性别刻板印象;学科态度;文理科;中学生

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2015)08-0004-07

一、前言

刻板印象常常会影响个体的态度和行为,这种影响大多是消极的[1,2]。学科—性别刻板印象就是这样[3]。Gardner[4]曾提出,性别可能是与学生对科学的态度有关的最重要的变量。在科学的历史上,科学与男性的联系处处可见[5,6]。研究表明,性别刻板印象减弱了女生的成就动机,使她们树立较低的学业抱负,并且使她们对某些学科的兴趣下降[7,8]。研究发现,所有学龄的男生和女生都有一种刻板的印象,认为科学是一个男性的领域,并且发现男生常常比女生更加刻板,男生认为女生在科学领域没有男生优秀,不可能成为科学家[9-14]。而且学科—性别刻板印象随着年级的升高越来越强,表现为在“画科学家”测验中高年级学生更倾向于画出男性特征[9,15,16]。随着内隐社会认知研究方法的不断发展,研究者使用新的方法考察了学科—性别刻板印象,发现在成人和大学生群体中普遍存在着理科—男性的刻板印象[6,17,18]。我国研究者发现了这样的现象:一些学生在分科时选择错误,并且高中理科班的女生少于男生,文科班的男生少于女生[19],这种现象与理科—男性/文科—女性的刻板认知相符合。

刻板认知与情感态度有着密切关系,根据态度发展和态度改变的理论,学科—性别刻板印象作为个体对文理科能力的一种信念给学科态度提供了认知基础[20,21]。当个体有着较强的学科—性别刻板印象时,他对文理科的态度就会映射出他对不同性别群体的期望。Nosek、Banaji和Greenwald[6]使用内隐测量的方法考察了大学生的数学—性别刻板印象及对数学的态度,发现大学生,特别是女大学生,对理科表现出了消极态度,值得注意的是,对于女生来说,刻板印象越强,对数学的态度越消极,而对于男生来说,刻板印象越强,对数学的态度越积极。就理科态度来说,有研究发现对理科的积极情感在中学阶段存在着普遍下降的趋势[22,23],与低年级学生相比,高年级的学生在理科学习中体验到更多的不舒服或是乏味单调[13,24]。性别更是对理科态度的发展有着重要影响[5],男生比女生的理科态度更积极,女生认为理科总是很难理解,而男生则认为理科具有很强的冒险性,因此更适合男生[25,26]。

从以上研究可以看出,学科—性别刻板印象以及学科态度在学习过程中不断发展,关于学科的性别刻板认知与学科情感态度有着密切关系。这种刻板认知会阻碍女生在科学上的发展,并且影响男生和女生的学业或职业选择[19,27]。性别作为一个生物学特征在社会生活中被赋予了社会性,刻板的社会认知会在某种程度上影响个体的相应态度及行为,而相应态度及行为反过来又会加强或减弱已有的认知。

20世纪八九十年代,研究者主要通过“画科学家”测验来考察个体的内隐性别刻板印象,这类研究的被试多来自幼儿园和小学低年级。近十年以来的研究开始采用反应时的方法测查,被试多为成人或是大学生。当前的研究背景可以归纳为以下三个方面:第一,中国有着根深蒂固的传统思想,但是三十年计划生育政策的执行,使父母对男孩和女孩有了同样的期望,那么当前的初中生是否存在学科—性别刻板印象呢?我国理科课程的分化是从初中阶段开始的,初一有生物课,初二增加物理,初三增加化学。中学生对文理科的态度一方面来自间接经验,如已有的刻板印象,另一方面来自亲身体验,但是目前还没有针对初中生学科—性别刻板印象及内隐学科态度的研究,所以这项研究不仅能为我国教育者提供有效信息,了解初中生的学科—性别刻板印象及学科态度的发展状况,而且能丰富扩展已有研究成果。第二,性别刻板印象具有很强的文化性,即使在同一种文化内部也会有所不同[28],那么学科—性别刻板印象在不同水平的城市之间是否存在文化差异呢?与此相应,学科态度是否也存在差异呢?当前研究选取北京、太原及榆次三地的中学生作为被试,旨在探讨内隐学科—性别刻板印象及内隐学科态度在不同水平城市初中生群体中的发展状况和特点。第三,学科—性别刻板印象及学科态度的影响因素有很多,但本研究仅对这两者的相互关系进行探讨。在本研究中,学科—性别刻板印象指的是“理科=男性”“文科=女性”的社会认知,学科态度指的是对学校文理课程的积极或是消极情感体验。

二、方法

(一)被试

在北京市、太原市、榆次市的普通中学初一到初三各选取了两个班的学生,共624人,其中北京市共227名被试(男生118人,女生109人),太原市190名被试(男生93人,女生97人),榆次市207名被试(男生110人,女生97人),根据Greenwald、Nosek、和Banaji[29]提出的算法,有35名被试的数据无效,有效被试589名。

(二)实验材料

内隐联想测验(IAT)[30]是目前社会认知领域普遍使用的方法[30,31]。这种方法是通过比较不同的联结关系时被试反应时的差异来测量相应的内隐态度。IAT测验包含靶词和属性词,在内隐刻板印象中,靶词包括文科词(哲学、艺术、政治、英语、音乐、历史)和理科词(物理、化学、生物、计算机、几何、数学),属性词包括男性名字(刘刚、郑锋、田伟、邓亮、陆伟)和女性名字(刘红、陈婷婷、叶珊、王莉、刘芳)。在内隐学科态度中,靶词同样为文科词和理科词,属性词包括积极词汇(顺利的、有趣的、喜爱的、愉快的、轻松的)和消极词汇(困难的、危险的、痛苦的、可怕的、郁闷的)。

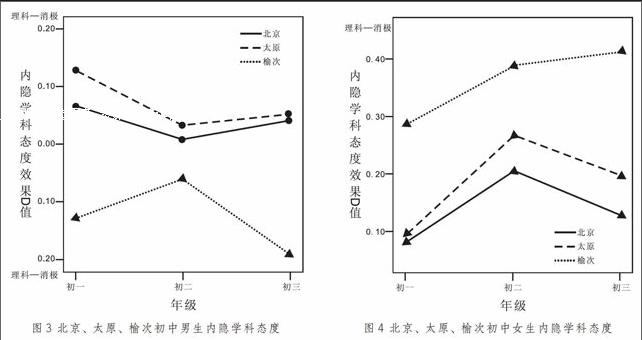

(三)实验程序

通过指导语要求被试对屏幕中央出现的词汇尽快作出分类反应,属于左边类别按“Z”键,右边类别按“M” 键。每个IAT共有七个部分(见表1)。以学科(性别刻板印象为例,第一部分是对靶词—文科和理科)进行分类并按键反应;第二部分是对属性词(男性和女性)进行分类并按键反应;第三和第四部分结合了第一和第二两部分的任务,其中第三部分为练习,第四部分为关键任务;第五部分是第一部分的反转;第六和第七部分结合了第五和第二两部分任务,其中第六部分为练习,第七部分为关键任务。

三、结果与分析

对IAT测试得分的统计采用Greenwald等人[29]的D算法,分别计算两个练习任务(第三、六部分)和两个关键任务(第四、七部分)的总标准差,再将第六部分的反应时减去第三部分的反应时并除以练习任务的标准差,得到D1,将第七部分的反应时减去第四部分的反应时并除以关键任务的标准差,得到D2,最后,取D1、D2的平均值得到D。

(一)内隐学科—性别刻板印象

检验三个城市不同年级不同性别的初中生是否存在刻板印象,当D>0时,表明被试存在着较强的内隐学科—性别刻板印象;当D=0时,表明被试认为文理科与性别没有关系;当D<0时,表明被试存在着与D>0相反的认知。首先,北京的初中生中,初一、初二的男生和初一的女生都没有表现出较强的刻板印象,t(42)=1.986,p=0.054,t(24)=1.872,p=0.073,t(50)=1.724,p=0.091;初二和初三的女生以及初三的男生都表现出了较强的刻板印象,t(25)=2.151,p<0.05,t(31)=3.234,p<0.01,t(28)=3.115,p<0.01。其次,太原的初中生中,初一、初二、初三的男生都没有表现出刻板印象,t(30)=0.682,p=0.501,t(26)=1.657,p=0.110,t(26)=1.444,p=0.161;初一、初二、初三的女生都表现出了较强的刻板印象,t(32)=2.239,p<0.05,t(29)=3.057,p<0.01,t(27)=3.137,p<0.01。再次,榆次的初中生中,只有初一的男生没有表现出刻板印象,t(22)=2.016,p=0.056;初一到初三的女生和初二到初三的男生都表现出了较强的刻板印象,t(30)=4.523,p<0.0001,t(24)=3.957,p<0.001,t(40)=7.265,p<0.0001,t(35)=4.226,p<0.0001,t(50)=4.573,p<0.0001。

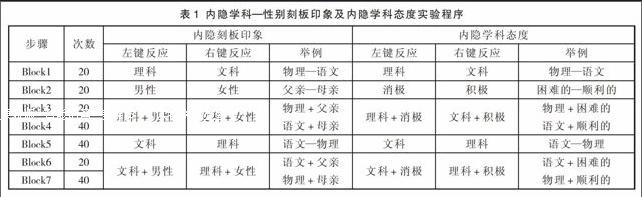

为了检验不同城市、性别和年级在D分数上的效应,进行了3(北京、太原、榆次)*2(男生、女生)*3(初一、初二、初三)方差分析。结果表明,城市、年级和性别的主效应显著,F (2,571)=8.825,p<0.0001,F (2,571)=3.866,p<0.05,F (1,571)=4.638,p<0.05,城市与年级、城市与性别、年级与性别以及城市、年级和性别的交互作用均不显著。主要效果比较表明:首先,榆次市的D分数显著高于太原市(p<0.0001)和北京市 (p<0.001),也就是说,榆次市初中生的学科—性别的关系比北京市和太原市的初中生更加刻板;其次,初三年级学生的刻板印象高于初一和初二年级学生,但是与初一学生差异显著(p<0.005),也就是说随着年级的升高,内隐学科—性别刻板印象越来越强。再次,女生比男生更刻板,图1和图2显示了三个城市的不同年级不同性别学生刻板印象的差异,结合两图进一步比较可以看出北京、太原和榆次的男生和女生在刻板印象上没有差异t(204)=0.339,p=0.735;t(174)=1.853,p=0.066;t(205)=1.558,p=0.121;同时也可以看出三个城市的男生和女生在刻板印象的发展趋势上是相同的,都是随着年级升高越来越刻板。

(二)内隐学科态度

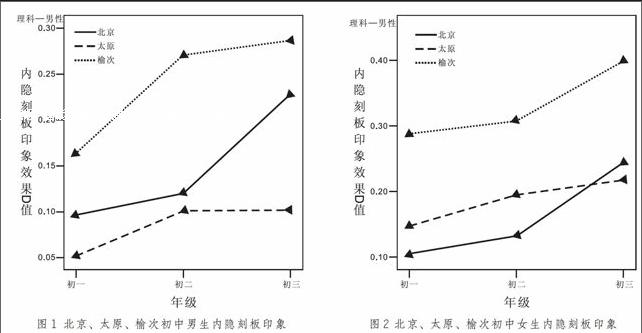

检验三个城市不同年级不同性别的初中生的内隐学科态度(即D),当D>0时,对理科的态度更消极,当D=0时,对文理科的态度没有差异,当D<0时,对理科的态度更积极,北京、太原、榆次被试的D值均显著地大于0 ,t(205)=3.586,p<0.0001;t(175)=5.262,p<0.0001;t(206)=3.288,p<0.001,表明三个城市的初中生对理科的内隐态度与文科相比比较消极。首先,北京的初中生,初一、初二、初三的男生以及初一的女生都没有表现出对文理科态度的差异,t(50)=1.159,p=0.252,t(24)=0.092,p=0.928,t(28)=0.617,p=0.542,t(42)=1.662,p=0.105;初二和初三的女生则表现出了较强的消极理科/积极文科态度,t(25)=3.927,p<0.001,t(31)=2.751,p<0.01。其次,太原的初中生,初一、初二、初三的男生以及初一的女生对文理科的态度都没有表现出差异,t(30)=1.951,p=0.060,t(26)=0.549,p=0.588,t(26)=0.904,p=0.374,t(32)=1.571,p=0.126;初二和初三的女生则表现出了较强的消极理科/积极文科态度,t(29)=4.262,p<0.0001,t(27)=4.368,p<0.0001。再次,榆次的初中生,初一和初二的男生对文理科态度有差异,他们倾向于积极理科/消极文科的态度,t(22)=-1.642,p=0.115,t(35)=-1.108,p=0.276;初三的男生则表现出了明显的积极理科/消极文科的态度,t(50)=-3.419,p<0.001;而初一、初二、初三的女生则与其他两个城市的女生一样表现出较强的消极理科/积极文科的态度,t(30)=5.250,p<0.0001,t(24)=7.675,p<0.0001,t(40)=7.010,p<0.0001。

为了检验不同城市、性别和年级在D分数上的效应,进行了3(北京、太原、榆次)*2(男性、女性)*3(初一、初二、初三)方差分析,结果表明性别的主效果显著,F (1,571)=7.698,p<0.0001,城市与性别、年级与性别的交互作用显著,F (2,571)=2.303,p<0.0001,F (2,571)=0.386,p<0.05。事后检验表明:首先,与内隐文科态度相比,北京、太原和榆次的女生对理科的态度均比男生消极,太原和榆次两个城市中存在着明显的性别差异,t(174)=2.213,p<0. 05,t(205)=10.19,p<0.0001。也就是说太原和榆次男生的内隐理科态度比女生更积极,榆次男生的内隐理科态度比北京和太原的男生更积极(p<0.0001,p<0.0001)。其次,初一、初二、初三年级女生的内隐理科态度均比男生消极,t(210)=2.042,p<0.05,t(167)=6.034,p<0.0001,t(206)=6.634,p<0.0001,而且初二、初三年级女生比初一年级女生的内隐理科态度更消极(p<0.005,p<0.01),初三年级男生比初一年级男生的内隐理科态度更积极(p<0.05),与初二年级男生没有显著差异。图3和图4显示了三个城市的不同年级、不同性别学生在内隐学科态度上的差异。可以看出,北京和太原的男生的发展趋势是相似的,榆次的男生始终比其他两个城市的男生对理科的态度要积极;而对于女生来说,三个城市的初中女生的发展趋势是相似的,榆次女生对理科的态度比北京和太原的女生要消极。

(三)内隐学科—性别刻板印象与学科态度的关系

表2列出了不同城市、年级、性别的内隐学科—性别刻板印象与内隐学科态度的相关分析结果,正相关表明刻板印象越强,对理科的态度越消极,负相关表明刻板印象越强,对理科的态度越积极。可以看出,两者之间存在着显著的相关,尤其是对女生而言。从总体看,女生的刻板印象越强,把理科和男性联系得越紧密,对理科的态度就越消极;而男生则相反,他们的刻板印象越强,把理科和男性联系得越紧密,对理科的态度就越积极。这种关系在榆次的中学生中表现最为明显。

在个体形成对文理科“不能”的态度之前,理科—男性/文科—女性这种刻板印象就存在于环境中了。同时从前面的结果可以看出,刻板印象随着年级升高逐渐增强,也就是说学生在直接学习过程中形成的对文理科的态度能够增强或是减弱刻板印象的大小。为了进一步验证它们之间的关系,分别对内隐刻板印象和学科态度进行了回归分析。由于性别、城市和年级属于分类变量,所以采用了分类回归(Categorical Regression),性别(女生=0,男生=1)和城市(北京=1,太原=2,榆次=3)为无序类别类变量,年级(初一=1,初二=2,初三=3)为有序类别变量,内隐学科态度(大于0为文科积极/理科消极,小于0为文科消极/理科积极,0为文理科态度无差别)和刻板印象(大于0为文科女性/理科男性,小于0为文科男性/理科女性,0为文理科与性别无关系)为数值变量。

首先,考察了性别、城市、年级和内隐刻板印象对内隐学科态度的影响,回归方程显著,F=16.429,p<0.0001,回归方程的决定系数R2 =0.124,表明性别、城市、年级和内隐刻板印象能联合预测内隐学科态度12.4%的变量。性别、城市、年级和内隐刻板印象在模型中的重要程度分别为:77.7%、2.8%、1.3%和18.2%,其中性别和内隐刻板印象均达到了显著水平,F=60.824,p<0.0001,F=13.522,p<0.0001,标准化回归方程为:内隐学科态度= 0.059*城市-0.303*性别-0.048*年级+0.145*内隐刻板印象。可见,当城市、年级水平相同时,男生比女生的内隐理科态度积极,内隐刻板印象越弱的个体对理科的态度越积极。

其次,考察了性别、城市、年级和内隐学科态度对内隐刻板印象的影响,回归方程显著,F=8.520,p<0.0001,回归方程的决定系数R2=0.091,表明性别、城市、年级和内隐刻板印象能联合预测内隐学科态度9.1%的变量,这四个变量在模型中的重要程度分别为:3%、45.8%、22.2%和29%,其中城市、年级和内隐学科态度均达到了显著水平,F=21.143,p<0.0001,F=9.197,p<0.0001,F=12.951,p<0.0001。标准化回归方程为:内隐刻板印象=0.185*城市-0. 033*性别+0.122*年级+0.151*内隐学科态度。可见,内隐理科态度越消极的个体或者年级水平越高的个体,刻板印象就会越强,而在城市水平上,刻板印象从高到低依次为:榆次>太原>北京。

四、讨论

本研究探察了北京、太原和榆次三个城市的初中生在文科和理科上的内隐性别刻板印象和内隐学科态度的发展状况以及两者之间的关系。

第一,三个城市的女生均存在文科—女性/理科—男性的刻板印象,并且榆次市的初中生比北京市和太原市的初中生更加刻板。这种结果表明性别刻板印象在相同文化环境中有着相似性,在同一文化内部的表现程度存在着不同[28]。有研究表明,“重男轻女”是解释亚洲科学领域缺乏女性的最有力的理由之一[32],在亚洲国家存在着“重男轻女”的传统思想,1985年和1995年的两次调查表明中国的大部分地区,这种思想仍然很普遍[33,34]。初中阶段的学生就表现出科学是男性领域的这种刻板印象,印证了这种刻板认知在当前社会文化中仍然普遍存在的现实,而榆次作为小城市,发展程度与太原和北京相比较低,这也是榆次初中生比太原和北京初中生更刻板的原因之一。

三个城市的男生和女生在刻板印象的发展趋势上是相同的,都表现为随着年级的升高,内隐学科—性别刻板印象越来越强,这一结果与以往采用“画科学家”等测验的结果相符,在这些测验中,高年级学生更倾向于把科学家画为男性[9,15,35],当前研究使用不同的方法在初中生中验证了这种年级效应,同时也丰富了使用相同方法进行的研究结果[6,17]。北京初一和初二的男生、榆次三个年级的男生以及榆次初一的男生都没有感受到学科与性别有关,而除了北京,其他两个城市的女生从初一开始就表现出了较强的内隐学科—性别刻板印象,把理科看作是男性的领域,这在一定程度上反映了首都和地方城市学生的生活环境中意识形态的差异,大城市中的学生较少受到重男轻女传统观念的影响[36]。而三个城市的女生都在初二表现出了较强的刻板印象,并且在三年级时最强。与年级密切相关的就是课程的变化,初二开始增设物理课程,初三增设化学课程,理科课程的专业化程度逐渐增大,学习要求和压力也越来越大,女生作为刻板印象中的弱势群体,更容易有“理科≠自己”的认识。

第二,在对学科的态度上,北京和太原两个城市初中生的发展是相似的,初一到初三的男生和初一的女生对文理科的态度并没有出现分化,而从初二开始两个城市的女生普遍表现出了对理科的消极态度,榆次的女生从初一开始就已经对理科存在消极态度,这种结果与刻板印象结果中北京和太原的男生认为学科与性别无关、女生在初二时理科—男性/文科—女性的刻板印象增强也是相符的。值得注意的是,榆次的男生从初一到初三对理科的态度与对文科的态度相比一直是积极的。当前结果与Nosek、Banaji、和Greenwald[6]的研究结论相似,即对女生来说,刻板印象越强,对理科的态度越消极;而对男生来说,刻板印象越强,对理科的态度越积极。

正如Gardner[4]所指出的“性别可能是与学生对科学的态度有关的最重要的变量”,除了越来越多的理科功课带来的压力,学生在理科学习中的亲身感受更加重要。有研究表明,女生在基于成绩的理科课程中与男生有着不同的体验,而这种体验导致了女生对理科自我概念的下降[37],从而影响了她们对理科的兴趣和成绩,又在某种程度上强化了理科—男性的刻板印象。

第三,个体对文理科的态度偏好反映了他们在学科中的体验以及对不同性别在学科中的期望,性别和内隐刻板印象可以预测个体的学科态度,当城市、年级水平相同时,男生比女生的内隐理科态度更积极,内隐刻板印象越弱的个体对理科的态度越积极。对学习的研究表明,期望对学业成绩有很大影响[38],如果社会或是重要他人的期望是没有偏见的,那么女生在科学领域能够做得和男生一样好[39]。同样,刻板印象的强弱也能够反映对学科的偏好,情感态度作为一种信息可以影响认知,也就是说通过内隐学科态度以及年级、城市可以预测个体的内隐刻板印象,内隐理科态度越消极的个体或者年级水平越高的个体,刻板印象就会越强,而在城市水平上,越发达的城市刻板印象会越弱。如果女生在理科学习中体验到较多负性情绪,或是在生活环境中感知到这种刻板印象的存在,那么她们的刻板印象就会被逐渐加强;反之,如果女生在理科学习中体验到较多的正性情绪,那么刻板印象会逐渐削弱。

教育者不能改变学生的性别、年级以及校外的生活环境,但是却可以通过关注学生的学习体验来提高其学习兴趣,从而减少刻板认知带来的消极影响。在理科课程专业化之初,如果给学生提供适当难度水平的知识,那么学生对理科的情感体验相对来说会更积极。这样就可以避免女生因为理科知识太难理解而产生阻抗,男生也不会一味地认为理科具有冒险性,更“适合”男生[25]。带着积极的情感体验进入科学领域有助于女生的深入学习,良好的成绩将不会使她们产生理科≠女性的印象。同时,我们应该更加关注那些能够培养女生科学兴趣、促进她们参与科学活动和取得成就的社会文化力量,为学生创造一个良好的环境,使科学成为他们生活中的一部分,那么学生就可以更好地进入系统的科学学习。

参考文献:

[1]Stangor C,Carr C,Kiang L. Activating stereotypes undermines task performance expectations[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1998,75(5),1191-1197.

[2]Fung A,Ma E. Formal vs. informal use of television and sex-role stereotyping in Hong Kong[J]. Sex Roles,2000,42(2),57-81.

[3]DeBacker T K,Nelson R. Motivation to learn science: differences related to gender,class type,and ability[J]. Journal of Educational Research,2000,93(4),245-254.

[4]Gardner P. Attitudes to science: a review[J]. Studies in Science Education,1975,2,1-41.

[5]Feist G J. How development and personality influence scientific thought,interest,and achievement[J]. Review of General Psychology,2006,10(2),163–182.

[6]Nosek B A,Banaji M R,Greenwald A G. Math=male,me=female,therefore math me[J]. Journal of Personality and Social Psychology,2002,83,44–59.

[7]Eagly A H. The Science and politics of comparing woman and man[J]. American Psychologist. 1995,50,145-157.

[8]Scheye P A,Gilroy F D. College women's career self-efficacy and educational environments[J]. Career Development Quarterly,1994,42(3),244-251.

[9]Fort D C,Varney H L. How students see scientists: mostly male,mostly white,and mostly benevolent[J]. Science and Children,1989,26(8),8-13.

[10]Mason C L,Kahle J B,Gardner A L. Draw-a-scientist test: future implications[J]. School Science and Mathematics,1991,91(5),193-98.

[11]Huber R A,Burton G M. What do students think scientists look like[J]. School Science and Mathematics,1995,95(7),371-376.

[12]Chambers D W. Stereotypic images of the scientist: the draw-a-scientist test[J]. Science Education,1983,67(2),255-265.

[13]Greenfield T A. Genderand gradelevel differences in science interest and participation[J]. Science Education. 1997,81(3),259-276.

[14]Hong Z R,Veach P Mc,Lawrenz F. An investigation of the gender stereotyped thinking of Taiwanese secondary school boys and girls[J]. Sex Roles,2003,48(11),495-504.

[15]Barman C R. Students views of scientists and science: results from a national study[J]. Science and Children,1997,35,18-23.

[16]Fung Y Y H. A comparative study of primary and secondary school students' images of scientists[J]. Research in Science Technological Education,2002,20(2),199-213.

[17]Nosek B A,Smyth F L,Hansen J J,Devos T,Lindner N M,Ranganath K A,et al. Pervasiveness and correlates of implicit attitudes and stereotypes[J]. European Review of Social Psychology,2007,18(1),36-88.

[18]马芳,梁宁建. 数学—性别刻板印象的 SEB 研究[J]. 心理科学,2006,29(5),1116-1118.

[19]叶茂林,叶莲花. 高中生文理分科刻板印象的实验研究[J]. 心理科学,2006,29(4),991-993.

[20]Morrell P D,Lederman N G. Students' attitudes toward school and classroom science: Are they independent[J]? School Science and Mathematics,1998,98(2),76-83.

[21]Pallier G. Gender differences in the self-assessment of accuracy on cognitive tasks. Sex Roles[J],2003,48(5),265-276.

[22]Cannon R K,Simpson R D. Relationships among attitude,motivation and achievement of ability grouped,seventh-grade life science students[J]. Science Education,1985,69 (2),103-223.

[23]George R. A cross-domain analysis of change in students' attitudes toward science and attitudes about the utility of science[J]. International Journal of Science Education,2006,28(6),571-589.

[24]Yager R E,Yager S O. Changes in perceptions of science for third,seventh,and eleventh grade students[J]. Journal of Research in Science Teaching,1985,22(4),347-358.

[25]Jones M G,Carter G,Rua M J. Children's concepts: tools for transforming science teachers' knowledge[J]. Science Education,1999,83(5),545-557.

[26]Weinburgh M. Gender differences in student attitudes toward science: A meta-analysis of the literature from 1970 to 1991[J]. Journal of Research in Science Teaching,1995,32(4),387-398.

[27]于泳红. 大学生内隐职业偏见和内隐职业性别刻板印象研究[J]. 心理科学,2003,26(4):672-675.

[28]Maccoby E E. Gender as a social category[J]. Annual progress in child psychiatry and child development,1989,127-150.

[29]Greenwald A G,Nosek B A,Banaji M R. Understanding and using the Implicit Association Test: I. An improved scoring algorithm[J]. Journal of Personality and Social Psychology,2003,85,197–216.

[30]Greenwald A G,McGhee D E,Schwartz J L K. Measuring individual differences in implicit cognition: the implicit association test[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1998,74,1464–1480.

[31]Greenwald A G,Nosek B A. Health of the implicit association test at age 3[J]. Zeitschrift für Experimentelle Psychologie,2001,48,85–93.

[32]Chen S H,Chen Y C,Liu J T. The impact of sibling sex composition on women's educational achievements: a unique natural experiment by twins gender shocks.2007.

[33]Robey B. Sons and daughters in China[J]. Asian Pacific Census Forum,1985,12,(2),1–5.

[34]Ren X S. Sex differences in infant and child mortality in three provinces in China[J]. Social Science Medicine,1995,40(9),1259-1269.

[35]Fung Y Y H. A comparative study of primary and secondary school students' images of scientists[J]. Research in Science Technological Education,2002,20(2),199-213.

[36]Banister J. Son preference in Asia—Report of a symposium. Annual meeting of the Population Association of America,San Francisco,1995,13–15.

[37]Jovanovic J,King S S. Boys and girls in the performance-based science classroom: who's doing the performing?[J]American Educational Research Journal,1998,35(3),477.

[38]Spencer S J,Steele C M,Quinn D M. Stereotype threat and women's math performance[J]. Journal of Experimental Social Psychology,1999,35(1),4-28.

[39]Muller C B,Ride S M,Fouke J,Whitney T,Denton D D,Cantor,N,et al. Gender differences and performance in science[J]. Science,2005,307(5712),1043b.

(作者单位:1.北京教育学院朝阳分院,北京,100026;2.中国科学院心理研究所,北京,100101)

编辑/王抒文 终校/于 洪