城市绿地演化驱动因素与景观格局空间分析

——以济南市建成区为例

2015-04-20汝绪伟

汝绪伟, 江 涛

(1.山东省科技发展战略研究所, 济南 250014; 2.山东科技大学 测绘学院,山东 青岛 266510; 3.山东省科技创新软科学研究基地, 济南 250014)

城市绿地演化驱动因素与景观格局空间分析

——以济南市建成区为例

汝绪伟1,2,3, 江 涛2

(1.山东省科技发展战略研究所, 济南 250014; 2.山东科技大学 测绘学院,山东 青岛 266510; 3.山东省科技创新软科学研究基地, 济南 250014)

城市绿地景观格局研究在城市发展规划中的作用越来越重要,应用RS技术和GIS技术开展景观格局分析也正成为当前的主要趋势。以济南市建成区城市绿地为研究对象,分析了济南市城市绿地发展的历程与驱动因素、城市绿地的斑块特征,并针对以往景观格局分析大多仅注重数量分析的局限性,选取景观多样性指数、均匀度指数、优势度指数、破碎度指数、分离度指数、正方像元指数等景观格局指数,采用空间可视化技术从空间角度分析绿地系统的结构组成和空间配置特征,实现了济南市建成区城市绿地的景观格局综合空间评价与分级,力求为城市绿地系统建设与管理的科学决策提供参考依据。

绿地; 景观格局; 驱动因素; 空间可视化; 空间分析

党的十八大报告中首次把生态文明建设提升至与经济、政治、文化、社会四大建设并列的高度,生态文明是经济转型的主要方向,是政治体制改革的重要突破口,建设好生态环境,对于改善社会民生具有重大意义。城市绿地具有很大的生态、经济和社会效益,是体现城市竞争力的重要标志,也是实现全面建设小康社会的重要特征。如何绿化好我们的城市,事关生态文明建设,更与每一个在城市生活的人息息相关。城市绿化建设是城市生态文明建设的重要组成部分,也是推进城市生态文明建设的重要手段[1-3]。通过研究城市绿地的景观格局,优化城市绿地的空间布局和结构,最大限度地发挥绿地的综合功能,对于协调城市发展与环境建设的关系,实现城市科学、可持续发展具有十分重要的意义。

将遥感(RS)和地理信息系统(GIS)技术与绿地景观格局研究相结合,已经成为当前研究城市绿地景观格局的重要方式和手段。如顾胜男等[2]采用遥感航片影像对徐州市绿地景观格局进行分析,研究其城市中心与城市边缘的景观格局梯度差异;陈永生等[3]基于TM影像,运用景观生态学的原理和方法,选取景观优势度指数、多样性指数、破碎度指数、均匀度指数、分离度指数、分维数指数、绿地廊道密度指数和城市绿化覆盖率等评价指标,对合肥市城市绿地的空间结构进行了研究和分析,并按行政单元综合评价了该市的城市绿地结构;郑西平[4]利用SPOT数据和TM数据获取了北京市绿地现状信息,分析研究了北京市绿地系统及其景观格局。近年来,基于高分辨率影像的绿地提取与景观研究正逐渐成为一种趋势;赵红霞等[5]基于IKONOS高分辨率影像数据对聊城市绿地资源信息进行提取,对从宏观上分析城市绿地景观开展了一定的研究;姚鸿文[6]基于QuickBird影像对深圳市绿地信息提取及其景观格局进行了研究;韩周林等[7]基于Quickbird影像对成都市高新区绿地景观格局进行了研究;杨威等[8]以乐清市为例,基于Quickbird影像对中小城市绿地景观格局进行了分析;包玉等[9]利用航拍遥感影像对湄潭县城市绿地景观空间梯度特征进行了定量分析。综合来看,针对城市绿地景观格局的分析大多采用景观格局指数分析软件,仅从数量分析的角度对绿地景观格局进行研究分析的居多,鲜见采用空间可视化技术对城市绿地景观格局进行综合分析,从空间角度把握绿地的景观格局配置特征。

1 研究区概况与数据准备

济南市位于山东省的中部,地理位置为北纬36°01′—37°32′,东经116°11′—117°44′,南依泰山,北跨黄河,周边与德州、滨州、淄博、莱芜、泰安、聊城等区市相邻,现辖历下区、市中区、历城区、槐荫区、天桥区、长清区6区和济阳、商河、平阴3县以及章丘市,总面积共约8 177 km2。济南市南部为泰山山地,北部为黄河平原,地势总体上呈南高北低的特点,地形复杂多样。辖区内河流较多,主要有黄河、小清河两大水系,还有玉符河、南北大沙河等河流,分布的湖泊有大明湖、白云湖等。济南属于暖温带大陆性气候区,春季干燥少雨,多刮西南风;夏季炎热多雨;秋季天高气爽;冬季严寒干燥,多刮东北风。全年无霜期230 d左右,年平均气温13.5~15.5℃,年均降水量600~900 mm。本文以济南市绕城高速以内的主建成区范围为研究对象,南北长约22 km,东西宽约29 km,研究范围涵盖历下、市中、槐荫、天桥、历城区的建成区范围,面积共约460 km2。

本研究采用的遥感数据包括:2010年的Google Earth高分辨率遥感影像,其分辨率达1 m;2010年8月30日的研究区Landsat TM影像,共有7个波段,TM6热红外波段的分辨率为120 m,其他波段的分辨率为30 m;其他空间数据包括研究区DEM数据、土壤类型数据等相关数据及社会经济统计数据等。所有空间数据经投影变换都统一坐标系为WGS_1984_UTM_Zone_50N,栅格数据的空间分辨率都统一为30 m。遥感影像数据预处理与影像信息提取采用ENVI 4.5与eCognition 8.7软件,采用面向对象的分类方法通过计算机解译与目视解译相结合的方式实现对绿地信息进行分类提取,在ArcGIS软件支持下,进行人工分类补判,并与高分辨Google Earth影像相互验证,确保分类精度达到95%以上。

2 绿地发展进程与驱动因素分析

2.1 济南市园林绿化发展回顾

回顾济南园林绿化事业发展的历程,特别是进入21世纪以来,济南市的园林绿化事业取得了显著的进步。1997年,济南市以省委、省政府提出“济南五年大变样”总体战略为契机,正式启动国家园林城市创建工作。2001年末,城市建成区绿化覆盖率、绿地率和人均公共绿地分别由的1996年末的30.24%,26.97%,5.01 m2上升到36.8%,31.52%,7.2 m2,城市面貌焕然一新。2001年5月,被评为“省级园林城市”。2002年12月,被建设部授予“国家园林城市”称号。近10余年来,在中心城区建设、提升休闲绿地和游园100余处。全市共栽植各类乔、灌木4 400万株,新增绿地5 000 hm2,栽植垂直绿化植物5.92×105m,建成屋顶绿化1.16×105m2,截至2011年底,城市建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公园绿地面积分别达到37%,33.6%,10.3 m2。

2012年,国家住建部提出新的要求,在“国家园林城市”的基础上,努力建设“生态园林城市”。为此,济南市制定了“加快科学发展、建设美丽泉城”总体战略。当前,济南市正在结合“全国文明城市”、“生态城市”、“国家森林城市”、“水生态文明市”创建活动,积极开展生态城市、水生态文明市、生态园林城市、森林城市、环保模范城的“五城联创”活动,全面展开“生态园林城市”创建工作,以增加城市绿地面积、优化绿化结构、调整绿地布局为重点,力争到2015年,各项指标基本达到生态园林城市要求,强力推动生态文明济南建设,努力实现城市园林绿化事业持续跨越发展。

2.2 绿地空间演化的驱动因素分析

结合济南市创建省级园林城市—国家园林城市—争创国家生态园林城市的城市园林发展的进程,总结城市绿地空间演化的驱动因素,认为总体上可以归纳为以下3方面:

(1) 自然生态因素驱动。城市绿地对环境质量有显著的改善作用,可以提高城市居民的健康和生活质量,具有改善生态、景观美化、休憩娱乐、文化创造、防灾避险等多种功能,为维持城市生态系统的平衡,保有一定的城市绿地是相当重要和必要的,同时增加绿量也是济南缓解热岛效应的一个有效途径。伴随着城市居民物质生活水平的提高,城市生态环境的质量越来越受重视,城市绿地的休闲娱乐价值也越来越受到关注,城市园林建设也正是抓好城市生态文明建设的重要体现。

(2) 社会经济因素驱动。①产业结构对绿地建设的影响。济南市近些年来产业结构逐步调整,转方式、调结构在一定程度上促进了城市园林绿化事业的大发展实践证明,城市绿化覆盖率与产业结构的调整有着一定的相关性,城市生活环境的改善,相应地带动第三产业的发展和完善,生态环境与产业经济结构相辅相成。济南市三次产业结构实现了“二三一”到“三二一”的转变,伴随着产业结构的调整,济南市园林绿化面积由2007年末的12 531 hm2发展到2012年末的15 556 hm2;建成区绿化覆盖率由2007年末的36.8%提升为2012年末的38.21%。②政府投资对绿地建设的影响。政府越来越重视园林绿化事业,其投资额度和规模也是逐年增加,这为园林绿化建设水平的提高提供了基础保障。③大型活动赛事的举办对城市绿地建设的影响。2009年的第11届全运会和2013年的第10届中国艺术节的承办,围绕环境治理,通过实施重点工程、重点项目等一系列措施,在较大程度上对全市的园林绿化建设的提升起到了重要作用。

(3) 政策因素驱动。济南市自获得“国家园林城市”这个“国字号”招牌之后,以“国家园林城市”作为新起点,不断强化组织领导,管理机构和法规不断完善,并出台了一系列相关政策措施。2010年,济南市园林管理局更名为济南市城市园林绿化局,进一步强化对园林绿化事业的管理。先后制定出台了《济南市市区绿地广场管理规定》、《关于市属公园对市民晨练和晚练活动免费入园的规定》、《关于加强大明湖风景名胜区开放区域管理的通告》、《济南市城市绿化条例》、《济南市名泉保护条例》等一系列法规和规范性文件,颁布了涵盖《城市绿化工程施工及验收技术规程》等12项地方标准的《园林绿化技术标准汇编》,使城市园林绿化行业逐步迈入规范化、科学化、法制化发展的轨道。与此同时也加强了济南市城市园林绿地的规划及管理工作,为济南市城市绿化建设管理提供了重要的决策参考。

3 城市绿地景观格局空间分析

3.1 绿地斑块特征分析

从城市绿地景观角度考虑,可以将城市绿地按面积大小不同进行斑块类型的划分。在城市绿地生态系统中,不同面积大小的绿地斑块,具有不同的生态学价值[3,10]。大型的绿地斑块提供了维持近于自然的生态干扰体系、保护生境物种等多种生态功能,同时也为城市景观带来很多益处;小型的绿地斑块则可增加景观的连接度,同时可对提高城市景观的异质性和改善城市的景观效果起到不可替代的作用。参考高峻等[11]对上海城市绿地景观格局分析的相关研究,结合济南城市绿化特点,本文按照面积将斑块绿地划分为5类:小型斑块(<500 m2)、中小型斑块(500~3 000 m2)、中型斑块(3 000~10 000 m2)、中大型斑块(10 000~100 000 m2)、大型斑块(>100 000 m2)。绿地斑块分类统计结果如表1所示。

表1 绿地斑块分类统计表

从研究区绿地斑块类型数量、绿地斑块面积比较可以看出,斑块数量从大到小依次为:小型斑块>中小型斑块>中型斑块>中大型斑块>大型斑块;斑块面积从大到小依次为:大型斑块>中大型斑块>中型斑块>中小型斑块>小型斑块。分析可以发现,济南市绿地系统中大型绿地斑块是起控制性作用的部分,面积最大,可以为济南主城区建立起生态屏障的“绿色肺脏”;中大型和中型斑块面积约占绿地总面积的30%,在整个城市绿地中有着非常重要的辅助作用,中小型和小型斑块面积约占绿地总面积的9%,其总数量约占绿地斑块总数量的85%,一方面可以作为物种迁移和再定居的“踏脚石”,另外对于改善城市景观的视觉功能,提高城市景观的异质性起着至关重要的作用。虽然大型斑块面积巨大,但是数量上相对较少,中小型和小型斑块虽然数量占比大,但面积还相对较少。

3.2 景观格局空间分析与评价

景观结构的研究是景观功能和动态研究的基础,目前,还没有统一的标准来评价一个景观指数的好坏,而且许多景观指数之间具有高度的相关性[12-17],因而在全面了解每个指数所表征的生态意义及其所反映的景观结构侧重面的前提下,可以依据各自研究的目标、数据来源和精度来选择合适的指数与尺度,本文从景观斑块特征、景观多样性、景观聚集度、景观形状特征指数等方面,选择多样性指数、均匀度指数、优势度指数、破碎度指数、分离度指数、正方像元指数等景观格局指数对济南市绿地景观格局进行分析,这些指标高度浓缩了城市绿地景观格局信息,从整体上反映了绿地系统的结构组成和空间配置特征[18-24]。

将研究区绿地矢量数据其转换为栅格数据格式,采用前面的景观格局指数计算方法,在ArcGIS 10.0中完成景观格局分析建模,最终得出各景观格局指数的分析结果(图1—7)。

图1 绿地景观多样性指数分布

图2 绿地景观均匀度指数分布

图3 绿地景观破碎度指数分布

图4 绿地景观分离度指数分布

图5 绿地景观优势度指数分布

图6 绿地景观分维度指数分布

图7 绿地景观正方像元指数分布

根据景观格局分指数评价,研究区景观格局具有以下特征:(1) 城区主居住区内景观多样性相对较好,南部山区景观多样性次之,结合景观类型来看,防护绿地的多样性较差而附属绿地多样性较好,其景观多样性从高到低顺序依次为附属绿地>其他绿地>公园绿地>防护绿地。(2) 城区主居住区景观均匀度指数相对较高,东部城郊以及济南南部山区景观均匀度指数次之,各类景观绿地的均匀度指数总体都不算高,景观均匀度指数最高值也仅为0.218。(3) 各类型绿地的分维度指数总体差异不大,从景观类型来分析,其分维度指数由大到小依次为:附属绿地>其他绿地>防护绿>公园绿地,公园绿地的斑块形状相对比较规整,而分布在城市居住区内、工业区内的附属绿地,由于受到建设空间等多种条件的影响,其斑块形状相对比较复杂。(4) 从景观分离度指数来看,济南南部山区以及城区东北部的景观分离度指数较小,公园绿地以及奥体片区绿地斑块表现为相对集中,景观分离度指数也相对较小,主城区的居住区内景观分离度指数相对较高,防护绿地和附属绿地分离度指数相对比较高,分别为3.221,3.047;其他绿地分离度指数相对比较低,指数为0.465。(5) 从景观破碎度指数来看,城市内各主要公园以及南部山区,植被景观破碎度指数较小。从景观类型来看,附属绿地破碎度指数最高,而防护绿地和公园绿地破碎化程度相对比较小,这正说明居住区绿地以及街旁绿地等伴随着城市房地产开发力度的不断加大,呈现较高的破碎度。(6) 从景观优势度指数来看,各类景观绿地的优势度指数总体差异不大,最大值和最小值分别为1.872,1.563,相比较而言,防护绿地以及公园绿地斑块表现为优势度指数相对较高,对绿地景观整体功能、结构控制作用较强。(7) 从景观正方象元指数来看,各类景观绿地正方象元指数差距不大,其值为0.972~0.994。表明各类型绿地斑块形状不规整,整体形状相对比较复杂,从景观类型来划分,正方像元指数由大到小依次顺序为:附属绿地>其他绿地>公园绿地>防护绿地。

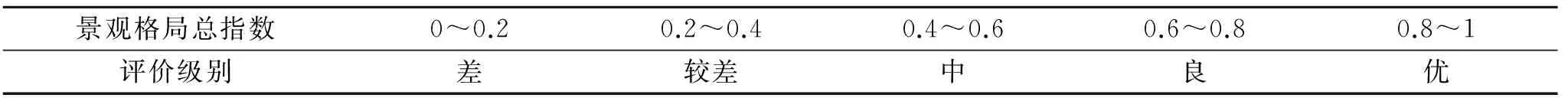

在前面对城市绿地景观格局各指数计算分析的基础上,为了消除量纲的影响,在这里对各个景观格局指数进行归一化处理,使所有的指数取值都统一到0~1范围,充分考虑各景观格局指数的权重分配,将各景观格局指数进行栅格加权叠加计算,得出研究区的景观格局总指数分布图(图8);将景观格局总指数的评价级别分为5类,这5类分别用评价景观格局指标的术语“优”、“良”、“中”、“较差”、“差”来代替,分级标准如表2所示,分级结果如图9所示。

从研究区景观格局总指数分布来看,济南南部山区、东部奥体中心周边绿地覆盖率高以及山体植被覆盖较好的区域景观格局总体水平相对较高,其景观格局总指数最高值为0.67;其次是大型公园绿地及风景区,各大型市级公园绿地及风景区的景观格局总指数水平居中;其他居民区分布相对密集、绿地空间上分布较为离散、斑块面积相对较小的区域其景观格局总指数水平相对偏低,其最低值为0.4。从景观格局评价分级情况来看,济南南部山区、东部奥体中心周边绿地覆盖率高以及山体植被覆盖较好的区域景观格局评级为“良”,市区其他地区的评级大多为“中”,研究区范围内没有景观格局评级为“差”、“较差”、“优”的区域,这说明研究区内的景观格局总体水平居中,主要表现为“中”或“良”。

4 结论与讨论

济南市城市园林发展进程中,受自然因素、社会因素、政策因素的三重驱动,城市园林绿化事业取得了长足的进步,城市园林绿地建设有效促进了城市生态文明建设水平的提升。同时也存在绿地斑块分布不均、绿地布局较为零散,城市生态隔离带构建尚不完善,尚未形成有机统一的绿地生态网络体系等问题。整个城市绿地特别是公园绿地分布相对集中在城区中部和南部,而市区北部、西部分布较少;城市西部、北部地区缺少综合性公园,城市公园绿地分布的不均衡会导致绿地服务半径的加大和重叠,进而降低了市民的可达性以及公园绿地的使用率,不能很好的满足市民的需求,进而影响发挥公园绿地应有的生态效益。

表2 绿地景观格局总指数评价分级

图8 研究区景观格局总指数空间分布

图9 研究区景观格局总指数空间分级

针对济南市绿地景观格局的现状,建议今后重点做好以下方面的工作:

(1) 重点提升济南西部区域绿地系统建设水平,随着西部高铁枢纽的带动,西部新城正在悄然发生着巨大变化,同时伴随着十艺节的举办以及近年来的发展,西部城区的基础设施和配套设施正逐步得到提升和完善,但由于济南西部城市绿化基础比较薄弱,因此在今后整体规划中要统筹规划,重点提升该区域的宜居性和绿地建设水平。

(2) 绿地系统建设的自然生态调控力度,做好时间调控、空间调控、数量调控、结构调控。时间调控方面,建议结合济南市城市总体规划(2011—2020年)、济南市城市绿地系统规划(2010—2020年)、济南市国家森林城市建设总体规划(2010—2019年),在绿地空间规划阶段和后期的实施阶段都应该考虑生物群落生态功能的完善程度和生态系统的演替过程,充分考虑随着时间的推移和人们生活水平的提高,人们对绿色空间的需求变化,从时间上进行总体预测和调控。空间调控方面,运用景观生态学原理对包括绿地景观的多样性、均匀度、斑块密度、廊道密度、绿地斑块的面积和形状、绿地廊道的宽度与连通性和绿地斑块的服务半径等来进行调控,综合考虑绿地承载力以及绿地景观的主导性与多样性、整合度与破碎度、标识度与特征性等,采用先进成熟的绿化技术和多种绿化方式增加绿化面积,提高绿量,全面挖掘城市可绿化空间。数量调控与结构调控方面,结合《济南市国家森林城市建设总体规划(2010—2019年)》、济南市城市绿地系统规划(2010—2020年),做好城市绿地各项指标的分期规划与实施;积极营造乔、灌、草、花、藤本的复层群落结构,在城市绿化中,应当避免大面积地盲目种植草坪,而是倡导采用由乔灌草组成的复层植物群落结构,有效提高绿地单位面积的生态效益。

[1] 乌日汗,温小荣,赵海霞,等.基于RS和GIS的深圳特区绿地景观动态分析及预测[J].北京林业大学学报,2010,32(6):42-47.

[2] 顾胜男,温小荣,佘光辉.基于RS与GIS的徐州市区绿地景观格局分析[J].西南林业大学学报,2012,32(5):71-76.

[3] 陈永生,徐小牛.基于RS和GIS的合肥市城市绿地景观空间结构的分析评价[J].东北林业大学学报,2012,40(3):62-66.

[4] 郑西平.北京城市绿地系统功能评价与发展策略[D].北京:北京林业大学,2011.

[5] 赵红霞,汤庚国.城市绿地空间格局与其功能研究进展[J].山东农业大学学报:自然科学版,2007,38(1):155-158.

[6] 姚鸿文.基于QuickBrid影像的深圳市绿地信息提取及其景观格局的动态分析[D].南京:南京林业大学,2008.

[7] 韩周林,梁玉喜,孙大江.基于Quickbird影像的成都市高新区绿地景观格局研究[J].中国农学通报,2010,26(17):238-241.

[8] 杨威,陈秋晓.基于Quickbird影像的中小城市绿地景观格局分析:以乐清市为例[J].浙江大学学报:理学版,2011,38(6):716-721.

[9] 包玉,王志泰,王志杰.喀斯特地区城镇绿地景观格局空间梯度分析[J].南京林业大学学报:自然科学版,2012,36(3):85-90.

[10] 陈利顶,刘洋,吕一河,等.景观生态学中的格局分析:现状、困境与未来[J].生态学报,2008,28(11):5521-5531.

[11] 高峻,杨名静,陶康华.上海城市绿地景观格局的分析研究[J].中国园林,2000,16(1):53-56.

[12] 李秀珍,布仁仓,常禹,等.景观格局指标对不同景观格局的反应[J].生态学报,2004,24(1):123-134.

[13] 布仁仓,胡远满,常禹,等.景观指数之间的相关分析[J].生态学报,2005,25(10):2764-2775.

[14] Schumaker N H. Using landscape indices to predict habitat connectivity[J]. Ecology,1996,77(4):1210-1225.

[15] He H S, Dezonia B E, Mladenoff D J. An aggregation index (AI) to quantify spatial patterns of landscapes[J]. Landscape Ecology,2000,15(7):591-601.

[16] 陈利顶,傅伯杰,徐建英,等.基于“源—汇”生态过程的景观格局识别方法:景观空间负荷对比指数[J].生态学报,2003,23(11):2406-2413.

[17] 邬建国.景观生态学:格局、过程、尺度与等级[M].北京:高等教育出版社,2000.

[18] 曹宇,欧阳华,肖笃宁,等.基于APACK的额济纳天然绿洲景观空间格局分析[J].自然资源学报,2004,19(6):776-785.

[19] 宋冬梅,肖笃宁,张志城,等.甘肃民勤绿洲的景观格局变化及驱动力分析[J].应用生态学报,2003,14(4):535-539.

[20] Lu Y, Fu B. Ecological scale and scaling[J]. Acta Ecologica Sinica, 2001,21(12):2096-2105.

[21] Zhang N. Scale issues in ecology: Concepts of scale and scale analysis[J]. Acta Ecologica Sinica, 2006,26(7):2340-2355.

[22] 林孟龙,曹宇,王鑫.基于景观指数的景观格局分析方法的局限性:以台湾宜兰利泽简湿地为例[J].应用生态学报,2008,19(1):139-143.

[23] 傅伯杰.景观生态学原理及应用[M].北京:科学出版社,2011.

[24] 钞振华,王军.基于遥感技术的南通市区绿地现状研究[J].南通大学学报:自然科学版,2010,9(2):59-63.

Analysis on Evolution Driving Factors and Landscape Pattern of Urban Green Space—Taking Built-up Area of Ji′nan City as an Example

RU Xuwei1,2,3, Jiang Tao2

(1.ShandongInstituteforDevelopmentStrategyofScienceandTechnology,Ji′nan250014,China;2.GeomaticsCollege,ShandongUniversityofScienceandTechnology,Qingdao,Shandong266510,China;3.ShandongSoftScienceResearchBaseofScienceandTechnologyInnovation,Ji′nan250014,China)

Study on landscape pattern of city green space is becoming more and more important in city development planning, taking advantage of RS technology and GIS technology to carry out the analysis of landscape pattern also is becoming the main trend currently. In this paper, we took urban green space of Ji′nan built-up area as the research site, and analyzed the development process and driving factors of Ji′nan green space, investigated and analyzed the general characteristics of green land patches, and according to the limitation that the previous analysis of landscape pattern mostly paid attention to quantity analysis, we selected landscape diversity index, evenness index, dominance index, fragmentation index, separation index, affirmative pixel index, etc. From the perspective of space, we analyzed the composition of structure, and spatial configuration characteristics of green space system by using spatial visualization technology. From the perspective of space, we achieved a comprehensive spatial evaluation and classification of landscape pattern of Ji′nan built-up area′s green space, striving to provide reference basis for scientific decision for the construction and management of city green space system.

green space; landscape pattern; driving factor; spatial visualization; spatial analysis

2014-09-08

2014-10-24

汝绪伟(1980—),男,山东东阿人,博士,助理研究员,主要从事创新地理、地理信息与遥感研究。E-mail:ruxuwei@163.com

P237; S731.2

1005-3409(2015)05-0197-07