海岛旅游者生态旅游行为浅析

——以湄洲岛为例

2015-04-18陈月珍谢红彬黄金火

陈月珍,谢红彬,黄金火

(1.泉州幼儿师范高等专科学校 英语教育系,福建 泉州362000;2.福建师范大学 地理科学学院,福建 福州 350007;

海岛旅游者生态旅游行为浅析

——以湄洲岛为例

陈月珍1,谢红彬2,黄金火3

(1.泉州幼儿师范高等专科学校 英语教育系,福建 泉州362000;2.福建师范大学 地理科学学院,福建 福州 350007;

随着生态旅游的兴起,生态旅游行为内涵不断地得到丰富.文章以深层生态学为基础,设计海岛生态旅游行为调查问卷,探索旅游型海岛游客生态旅游行为的特征和影响因素.运用SPSS19.0数据平台,分析了旅游者的人口社会学属性和生活经历对生态旅游行为的影响及影响强度.分析结果表明,我国旅游者比较缺乏深层生态旅游行为的品质,社会属性中的受教育程度是影响旅游者旅游行为的重要因素.同时,旅游者平时的环保习惯与旅行过程中的环保行为表现出一致的现象.

社会属性;生活经历;海岛旅游者;生态旅游行为

自1983年国际自然保护联盟(IUCN)特别顾问谢贝洛斯·拉斯喀瑞(Ceballas Lascurain)提出“生态旅游”以来,生态旅游开展了近30年,生态旅游者的行为研究成为生态旅游研究的热点[1].国际自然保护联盟定义生态旅游为:“在一定自然区域进行的负责任的旅游行为,目的是享受和欣赏历史的和现存的自然文化景观,这种行为应该在不干扰自然区域、保护自然环境、降低旅游负面影响和为当地人口提供有益的社会和经济活动的情况下进行”[2].根据定义,从事生态旅游的旅游者除了在旅游活动中满足其基本需求外,还需履行一定的社会责任,那就是以实际行动来宣传环保知识、维护生态环境,最大限度地减少对旅游目的地生态环境的破坏.

国外学者拉阿曼(Laarman)和德斯特(Durst)将生态旅游者划分为严格的生态旅游者和一般的生态旅游者,研究证实发达国家的生态旅游者基本符合严格的和一般的生态旅游者划分类型[3-4].根据这一划分可以将旅游者的生态旅游行为分为深层的生态旅游行为和浅层的生态旅游行为.而这个分类方法恰恰符合了生态学中深层生态学和浅层生态学的理论,深层生态学与浅层生态学是两个相对的概念,深层生态学以生态中心平等主义、生态共生和自我实现为立足点,要求树立整体论世界观,坚持从整个生态系统(生物圈)的角度,把“人—自然”作为统一整体来解决当今环境问题,强调生物圈中所有事物的内在价值和平等权利;浅层生态学以人类中心主义为立足点,相信科学技术的力量,强调环境保护是为了人类的长远利益.深层的生态旅游行为秉承了深层生态学的理念,在较强生态意识和环保责任的指导下,旅游者的行为倾向于自主、低碳、环保,并始终贯穿于旅行的各个环节中,愿意为了生态环境而适度牺牲旅游的舒适性,增加自己的旅游费用;浅层的生态旅游行为体现的是浅层生态学的理念,旅游者具有一定的环保意识,但环保责任不强,其旅游行为倾向于向自然界索取,不愿意为了环境保护而降低旅游的舒适度.深层的生态旅游行为与浅层的生态旅游行为的区别、体现的理念思想见表1.

表1 深层的生态旅游行为与浅层的生态旅游行为的对比Tab.1 Contrast the behavior of deep and shallow eco-tourism behavior

国内外关于生态旅游行为的研究较少,多探讨特定群体生态旅游行为的特征及非生态旅游行为的原因分析.如文彤,陈杰忻以香港城市居民为例,调查了城市居民在近郊进行生态旅游的意愿及生态旅游的行为特征[5].周婷,尤海梅对学生群体的生态旅游行为进行了调查,发现学生群体表现出的生态旅游行为是一般生态旅游者的行为特征[6].但求新则探讨森林旅游中旅游者、旅游经营者及政府非生态旅游行为的内在原因,并提出三者的生态旅游行为守则[7].冯春艳从心理结构、行为意识和价值取向三方面深入分析生态旅游者非生态旅游行为的原因[8].

关于海岛生态旅游行为的研究几乎处于空白,海岛远离大陆、地域结构简单、稳定性弱,其生态系统较一般生态系统独立、封闭、脆弱,极易受外界活动的影响.海岛由于封闭性和受大气环流影响大,其生态系统不但易受干扰,而且退化后不易恢复[9].在这样的背景条件下,海岛旅游者的旅游行为较一般旅游者应更谨慎、更严格,才能保证海岛生态系统正常有序的循环,为发展可持续旅游奠定良好的生态基础.本文从生态旅游行为的类型出发,以湄洲岛为案例地,实地调查海岛游客生态旅游行为的现状及特征,检验旅游者人口社会特征、生活经历等属性对旅游者生态旅游行为的影响,系统探究旅游者生态旅游行为的内外影响因子,为海岛发展生态旅游岛提供现实的参考意见.

1 数据来源与分析方法

本文在文献分析的基础上设计了调查问卷,问卷关于生态旅游行为的部分总11个问题项,问题设置按深层环保行为与浅层环保行为来划分,符合深层环保行为选项的游客具有深层的生态旅游行为,符合浅层环保行为选项的游客只具有浅层的生态旅游行为,这类游客还需经过环境教育等措施进行弥补与完善.生态旅游行为的深浅程度采用李克特(Likert Scale)五分量表计分,分别赋值1分至5分.问卷第二部分是旅游者的人口社会学特征与生活经历,由性别、年龄、受教育程度、职业、收入、是否参加过环保组织、是否将生活垃圾分类及是否关注环境新闻8个要素组成.

湄洲岛是福建沿海典型的旅游型海岛,旅游业是湄洲岛的支柱产业[10].同时,湄洲岛是妈祖文化的发祥地,是世界上20多个国家和地区近2亿多妈祖信徒心目中的“东方麦加”,湄洲岛生态系统的稳定是妈祖文化持续发扬光大的坚实基础.近几年,湄洲岛管理者大力宣扬打造生态岛的旅游口号,生态岛的建设离不开旅游者的实际行动,此次调查结果将有利于生态岛旅游业的持续发展,对国内其他旅游型海岛有一定的借鉴作用.本次调查地点在湄洲岛妈祖祖庙、黄金沙滩、妈祖影视城及候船大厅,调查对象为湄洲岛旅游者,调查时间为2013年9月22日到2013年10月20日.调查共发放问卷420份,有效问卷392份,问卷有效率93.3%.

数据分析平台为社会统计软件IBM SPSS 19.0.首先对数据进行描述性统计分析,得到人口社会学属性的描述性分析结论;然后进行均值和得分统计分析,得出旅游者生态旅游行为的现状和强度;再进行单因素方差分析和Pearson积差分析,得出湄洲岛旅游者社会学属性和生活经历对生态旅游行为的影响及影响强度;最后,得出湄洲岛旅游者生态旅游行为的特征及影响因素.

2 研究结果

2.1 旅游者基本属性统计分析

被调查旅游者的人口社会学特征如表2所示,主要变量是旅游者性别、年龄、月收入、受教育程度及职业.由表2可看出:性别上,男性比例高于女性;年龄上,25~34岁年龄段占最大比例,为40.8%,这个年龄段的旅游者思想较开放,旅游需求较大,并有一定的经济收入,故出游的机率较大;职业上,事业单位工作者、企业职工、自由职业者及学生所占比例较大,分别为13.8%、27.6%、16.6%、13.8%,且各个职业均有被调查者;受教育程度上,高中或中专和大学本科/大专分别为29.8%和55.4%,占了绝大多数;月收入分布较均匀,2000~4000元收入的人群相对而言较多.从人口社会学的统计数据可看出,被调查旅游者以青壮年为主,各个职业均有覆盖,文化水平以本科和大专为主,从样本的人口社会学统计数据可看出,本次调查的样本代表性高.

2.2 旅游者生态旅游行为的数量统计特征

本文将生态旅游行为11个问题项的设置分为两部分,第一部分是问题1至问题7,由旅游者填写生态旅游行为在多大程度符合旅游者自身的观点,从很同意到很不同意五分点赋分;第二部分是问题8至问题11,由旅游者填写其他游客是否有破坏生态环境和保护生态环境的行为,从此情况很常见到此情况从未见到五分点赋分,11个问题项的具体问题设置及调查的均值见表3.

表2 被调查旅游者人口社会学统计特征Tab.2 The socio-population characteristics of respondents

表3 生态旅游行为调查结果及均值Tab.3The mean and standard deviation of eco-tourism behavior

从表3可知,问题1到问题7的得分均值较高,而问题8到问题11的均值呈递减趋势,表明旅游者生态旅游行为的意愿较强,可是旅游过程中的不环保行为也较常见,主动地保护环境行为就更少见了.虽然问题8到问题11是回答其他游客的旅游行为,但分数说明旅游者环保意愿与环保行动之间存在脱节现象,说明旅游者整体的生态旅游行为并不理想.

2.3 社会属性和生活经历对生态旅游行为的影响

2.3.1 社会属性对生态旅游行为的差异影响

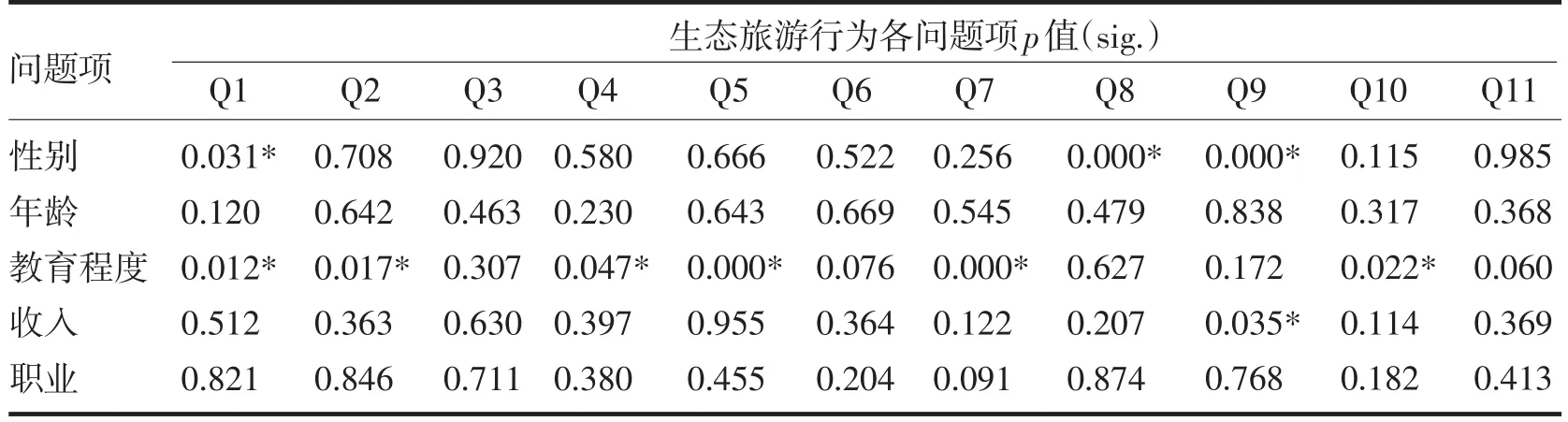

过去的研究表明,旅游者的人口社会属性对旅游行为具有不同程度的影响[11-13].本文从旅游者的性别、年龄、受教育程度、月收入、职业五个社会属性指标来考察旅游者生态旅游行为的差异和特征.社会属性中性别的抽样调查是相互独立的两个样本,本文对性别变量采用独立样本t检验,独立样本t检验是推断两个样本的均值是否存在显著差异的分析方法,所设定的显著程度是0.05.对旅游者的年龄、受教育程度、职业、收入采用了单因素方差分析方法.单因素方差是检验各因素水平之间的优劣,即变量之间是否存在联系的统计分析方法,所设定的显著程度是0.05.表4显示了社会属性对旅游者生态旅游行为的差异分析结果.其中的p值(sig.)表示检验结果的显著程度,p值越小说明显著程度越高.

从表4的差异分析可看出性别、受教育程度及收入对生态旅游行为有不同程度的影响,特别是旅游者的受教育程度对其行为的影响最为显著.其中,性别对问题1(在旅行交通工具的选择上,我会尽量以自行车、动车、火车等方式取代自驾车、飞机等方式)、问题8(看到其他游客身边没有垃圾桶,随意乱扔果皮、饮料瓶等)、问题9(看到其他游客为了方便而踩踏草坪、采摘花朵、翻墙等)三项问题上表现出显著差异;受教育程度对问题1、问题2(考虑到景区的环境容量有限,我会尽量避开旅游旺季和公共假期出游)、问题5(在酒店住宿时,集中使用一条毛巾或浴巾)、问题7(我不会购买过度包装的旅游纪念品)、问题10(看到其他游客主动捡起景区垃圾)表现出显著差异;收入对问题9表现出显著的差异.而年龄和职业与生态旅游行为的关系并不显著.

表4 人口社会属性的生态旅游行为差异分析Tab.4 The difference of eco-tourism behavior in socio-population attribute

从表2还可看出,受教育程度对生态旅游行为的影响多体现在深层生态行为的问题项上,如问题1、4、5、10,这与以往的研究结论大致相同.现如今,成熟的生态旅游市场主要以高学历的学生和公司职员为主[14-15],这类人群具有较强的好奇心和较高的素质,他们愿意花更多的时间学习和体验原生态的自然风貌和人文景观.在美好自然和浓重文化的熏陶下,高学历人群的行为会自然地偏向生态环保.

2.3.2 游客生活经历对生态旅游行为的差异影响

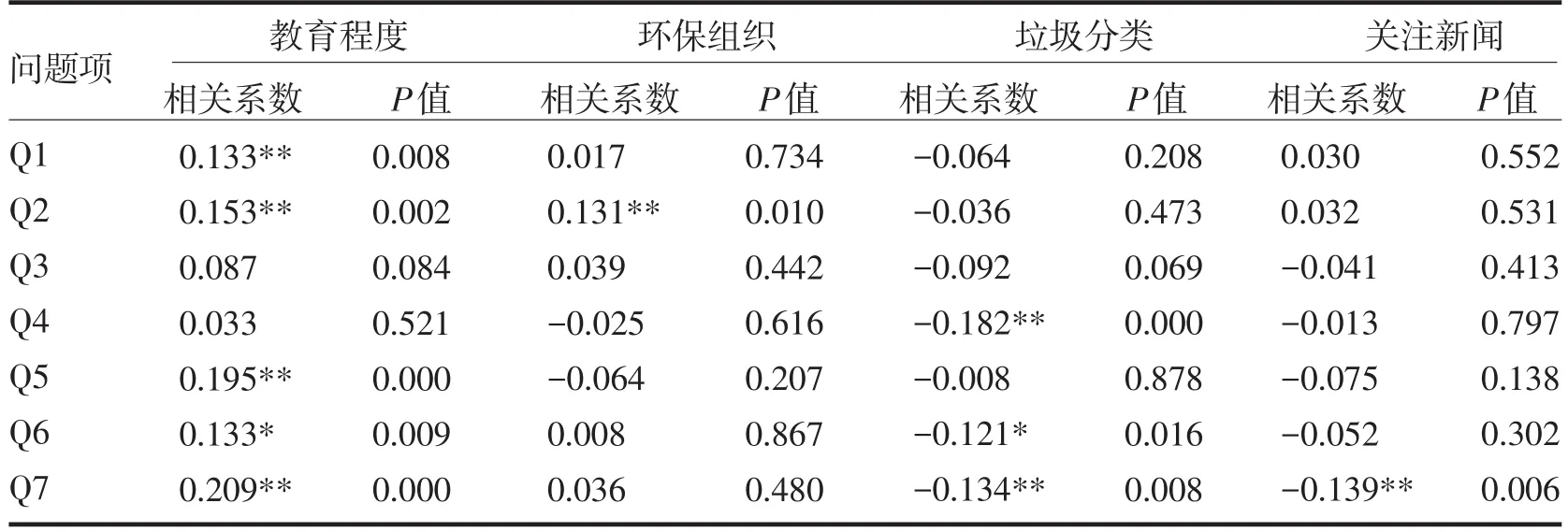

在生态旅游领域中,研究者指出旅游者的旅游经历对其行为有一定的影响[16-17].而旅游者平时的生活经历与旅游过程中的行为是否相关,关系是否密切?为了探索这一问题,本文选取是否参加过环保组织、平时是否将垃圾分类及是否关注环境新闻三个指标,通过单因素方差分析,考察游客生态经历对生态旅游行为的差异影响.

表5显示了旅游者的生活经历对生态旅游行为的影响,结果表明是否参加过环保组织、是否将垃圾分类和是否关注环境新闻都与生态旅游行为有密切的关系.其中是否参加环保组织对问题2、问题11(看到其他游客阻止他人破坏环境)影响显著;是否将垃圾分类对问题4(在酒店住宿上,我会选择有“绿色标签”的旅游酒店或家庭旅馆代替高档酒店)、问题6(我会按照景区工作人员和导游的提示保护景区环境)、问题7影响显著;是否关注环境新闻对问题7影响显著.问题2、6、7体现浅层生态旅游行为,问题4、11体现深层生态旅游行为,说明平时生活经历与生态旅游行为关系密切,在平时的生活中能做到经常关注环境问题,将垃圾分类处理说明这类旅游者本身具有较强的环保意识,在旅游过程中的行为也保持了其固有的本性.

3 游客社会属性与生活经历的生态旅游行为相关性分析

分析结果指出,旅游者的社会属性和生活习惯对生态旅游行为有显著的差异影响.为了进一步分析这种影响的关系和强度,本文运用Pearson积差相关分析法对社会属性中的受教育程度及生活经历中的是否参加过环保组织、是否将垃圾分类和是否关注环境新闻进行关系强度的测定,以直观地观察旅游者生态旅游行为与相关因素之间的关系强度.因问题8至11是观察其他旅游者的行为,与问卷主体不一致,故在相关分析中将这部分剔除,以提高分析结果的准确度.

表5 生活经历对生态旅游行为的差异影响Tab.5 The difference of eco-tourism behavior in living habit

分析结果如表6所示,受教育程度对问题6在0.05水平上显著正相关,对问题1、2、5、7在0.01水平上显著正相关,表明旅游者受教育程度越高,旅游过程中环保行为越明显.文化程度越高的旅游者,对环保知识吸收和消化能力强,对生态问题的关注度高,在旅游过程中就越注重环境保护.这与以往多数学者的研究成果一致.这也从侧面说明高学历旅游者是生态旅游的主力军,他们在接受较高环境教育的背景下,具有较高的生态意识和生态道德,愿意牺牲旅游部分的舒适度来降低对旅游环境的破坏.

在生活经历变量中,从表6可看出,旅游者是否参加过环保组织对问题2在0.01水平上显著正相关,表明参加过环保组织的旅游者在旅游中并没有表现出环保行为.这可能与当前我国民间环保组织不普遍,在培养组织成员环保意识的力度不强有关.从垃圾分类的相关系数栏可看出,旅游者在平常生活中是否将垃圾分类对问题4、6、7显著负相关,表明在平时生活中有将垃圾分类的旅游者在旅游过程中表现出较好的环保行为.在关注环境新闻方面,从Pearson相关系数可看出,在平时生活中有经常关注环境新闻的旅游者在旅游过程中表现出良好的环保行为.这与上文阐述的观点是一致的,在平时生活中能做到将垃圾分类、经常关注环境新闻的旅游者在旅游过程中有较好的环境保护行为.

表6 社会属性和环保习惯与生态旅游行为的Pearson相关分析Tab.6 The Pearson level of eco-tourism behavior in socio-population and living habit

4 结论与展望

本文以生态学的深层生态学理论为基础,设计调查问卷,探究现阶段旅游者生态旅游行为的现状与影响因素.生态旅游行为被划分为浅层生态旅游行为和深层生态旅游行为,由11个问题项组成,影响因素由社会属性指标和生活经历指标构成.

通过问卷调查,数据的单因素方差分析和相关分析结果显示,旅游者的生态旅游行为意愿较乐观,多数旅游者愿意按照景区要求保护景区生态环境,较愿意牺牲旅游的部分舒适性来保护景区的生态环境,如出游时乘坐火车和动车来代替飞机和自驾车,也有部分旅游者较不愿意牺牲旅游部分的舒适性,特别是在酒店住宿和酒店用品的使用上.而在问卷的第二部分,即由旅游者填写其他游客的环保行为部分,与旅游者的环保意愿表现出较大的反差.旅游过程中,仍有不少旅游者表现出破坏环境的行为,如踩踏草坪、乱扔垃圾等现象,较少游客表现出保护环境的行为,如主动捡起垃圾和阻止他人破坏环境等.因此可得出这样的结论,旅游者想要保护环境的意愿是较强的.但同时也存在破坏环境的行为,说明当前我国旅游者的行为停留在浅层生态旅游行为的层面,还欠缺深层生态旅游行为的品质.

社会属性和生活习惯对旅游者的生态旅游行为有着不同程度的影响,受教育程度对旅游行为的影响最为显著,且呈正相关关系.生活习惯中的是否将垃圾分类和是否关注环境新闻这两个指标对旅游者的生态旅游行为呈正相关关系,而与预想不同的是,是否参加过环保组织与旅游者的生态旅游行为并没有呈现正相关的影响.

造成旅游者生态旅游行为差异的因素有很多,但从本次研究可看出,旅游者的受教育程度和文化差异是重要影响因素之一.生态旅游的主力军来源于高学历和高收入者,这类人群接收“生态”“绿色”的理念快,理解能力强,并能够主动亲近自然,享受自然的美好,从而有意识地保护完整的生态环境.

本次研究主要从社会属性和生活经历两方面探究旅游者生态旅游行为的影响因素,并探讨了旅游者生态旅游行为的深浅,其中引用了生态学相关理论.在未来的研究中,可引用不同学科的理论加强对旅游者生态旅游行为的深层次研究,探究影响旅游者生态旅游行为的深层次原因.同时,可扩展旅游者生态旅游行为的其他影响因素分析,如旅游动机、旅游经历、旅游偏好等,以完善生态旅游行为的特征和影响因素研究.

[1]赵金凌,成升魁,闵庆文.基于休闲分类法的生态旅游者行为研究——以观鸟旅游者为例[J].热带地理,2007,27(3): 284-288.

[2]Ceballos L H.Tourism,ecotourism and protected areas:the state of nature-based tourism around the world and guide⁃lines for its development[M].Cambridge:IUCN,1996:315.

[3]David Weaver.Ecotourism[M].Brisbane:John Wiley and Sons Australia Ltd,2001:43-51.

[4]钟洁,杨桂华.中国大学生生态旅游者的生态意识调查分析研究——以云南大学为例[J].旅游学刊,2005,20(1):53-57.

[5]文彤,陈杰忻.城市居民近郊生态旅游行为及意愿调查——以香港为例[J].旅消费经济,2008,24(6):66-68.

[6]周婷,尤海梅.学生群体的生态旅游行为调查研究[J].昆明师范高等专科学校学报,2005,27(2):37-40.

[7]但求新,吴南飞.森林旅游中非生态旅游行为及行为守则研究[J].中南林业调查规划,2002,21(1):34-36.

[8]冯春艳,杨萍.生态旅游者的非生态旅游行为的深层成因研究[J].昆明大学学报:旅游版,2006,16(2):31-34.

[9]任海,李萍,周厚诚,等.海岛退化生态系统的恢复[J].生态科学,2001,20(1):61-64.

[10]陈超,蒋长春,谢红彬.重塑湄洲岛国家旅游度假区的旅游产品[J].边疆经济与文化,2005,2(12):5-7.

[11]Isaac R S,Ana C F,Mo W K.Influence of socio-econom⁃ic characteristics of beach users on litter generation[J]. Ocean&Coastal Management,2005,48(9):742-752.

[12]石金莲,尹昌君,李朝阳.北京旅游者生态意识表达特征分析[J].内蒙古农业大学学报,2009,30(2):24-30.

[13]余勇,钟永德.基于环境态度的游客环境行为预测研究——以武陵源风景名胜区为例[J].旅游论坛,2010,3(5): 514-519.

[14]Tao C H,Eagles P F,Smith S L.Profiling Taiwanese eco⁃tourists using a self-definitionapproach[J].Journal of Sus⁃tainable Tourism,2003,12(2):149-168.

[15]Kerstettera D L,Hou J S,Lin C H.Profiling Taiwanese ec⁃otourists using a behavioral approach[J].Tourism Manage⁃ment,2004,25(4):491-498.

[16]Susanne B,Sylvie G,Sonja H.Encouraging environmental⁃ly sustainable holiday travel[J].Transportation Research Part A,2006,40(8):652-670.

[17]黄家玲,徐红罡,代姗姗,等.基于社会属性和旅游经历的旅游者生态意识研究——以海南旅游者为例[J].旅游科学,2011,25(6):46-54;92.

责任编辑:黄 澜

Analysis of Eco-tourism Behavior of Island Tourists——A Case Study of Meizhou Island

CHEN Yuezhen1,XIE Hongbin2,HUANG Jinhuo3

(1.English Education Department,QuanZhou Preschool Education College,Quanzhou362000,China;2.College of Geographical Science,Fujian Normal University,Fuzhou350007,China;3.Deparment of Research of Putian University,Putian University,Putian351100,China)

The intension of eco-tourism behavior constantly enriched with the rise of eco-tourism.This paper designs the island eco-tourism behavior questionnaire based on the deep ecology theory to explore the characteristics and influencing factors of eco-tourism behavior of island tourists.The influence and strength of social attributes and living experiences on eco-tourism behavior is measured by SPSS 19.0 social data analysis.The results show that tourists have not possessed the quality of deep eco-tourism behavior,the tourists’s education is the important factor in the social attributes influencing tour⁃ism behavior,and tourists’s environmental behavior in tourism is consistent with the environmental behavior in usual.

social attributes;living experiences;island tourists;eco-tourism behavior

X 32

:A

:1674-4942(2015)01-0082-06

2014-10-30

国家自然科学基金项目(41071356)