形成性评价在儿科学本科教学中的应用

2015-04-13唐雪梅罗征秀温贤浩

周 娟,唐雪梅,罗征秀,温贤浩,胡 越,于 洁

(重庆医科大学儿科学院,重庆 400014)

形成性评价在儿科学本科教学中的应用

周 娟,唐雪梅,罗征秀,温贤浩,胡 越,于 洁

(重庆医科大学儿科学院,重庆 400014)

本研究在儿科本科教育中应用形成性评价方法,综合评定学生学习不同阶段情况,提高医学生主动性、临床思维、知识掌握和应用综合能力,促进自主学习过程,值得推广应用。

形成性评价;儿科学;医学教育

儿童个体差异大,病情变化快,儿科医师须具备较强综合能力。既往医学生期末考试前强化记忆,虽考试过关,但分析和解决问题能力不够,不能满足实际需求。为适应素质教育要求,需要建立新的教学评价体系[1]。我们尝试本科教育中应用形成性评价方法,与传统评价方法比较,逐渐完善适合临床儿科学课程教学的形成性评价体系。

一、研究对象与方法

(一)研究对象。

以我校248名2009级临床医学本科生为研究对象,男98名,女150名,随机分为实验组179名,对照组169名,两组在儿科学理论课、见习课的课时、教学大纲、内容和教案、教师分配完全一致,两组学生在入学时成绩、性别方面没有显著性差异。

(二)成绩考核评价方法。

实验组和对照组予以考勤、病史书写评分、见习情况评分,包括主动性、临床思维、基本知识掌握、病史询问、体格检查方面。两组学生期末进行传统笔试,题型包括选择题(多项选择和单项选择)、填空题、简答题、问答题(包括病例分析)。除此而外,实验组进行期中考试,每个章节结束完成网络教学平台课后作业,课余时间在线网络答题后教师评分并在下次见习课点评,12个章节课后作业,评分标准包括学科知识掌握25%,基础与临床知识结合25%,诊断分析与逻辑思维25%,拓展和深入学习20%,规定时间提交5%。实验组儿科学形成性评价成绩构成包括:课后作业24%,见习表现10%,期中考试10%,期末考试50%,考勤6%。对照组按照传统的期末考试成绩为最终成绩,告知两组学生成绩构成方式。

(三)学生自我评价量表。

在期末实验组和对照组发放自我评价量表[2-3],涵盖基础知识应用、临床推理及决策、自主学习、协同工作、态度与专业性5个方面,26个条目,所有条目分为很好、较好、一般、较差、很差5个等级。发放量表248份,回收有效量表248份,均为当堂匿名完成。

(四)统计分析。

计量资料数据以表示,采用SPSS 11.0软件,实验组与对照组各种成绩比较采用成组设计资料双侧t检验,出勤率比较采用x2检验,学生自评量表比较采用成组设计资料秩和检验Wilcoxon法,相关系数分析采用二元定距变量线性相关分析,相关系数假设检验采用t检验。α=0.05,P<0.05认为有统计学差异。

二、结 果

(一)考勤和病史书写。

实验组理论课和见习课出勤率分别为 98.24%和95.69%,对照组为98.03%和94.82%,两组间没有统计学差异(P>0.05)。病历书写成绩实验组为88.76±8.67,对照组为70.32±10.63,两组间比较差异有统计学意义(P= 0.04)。

(二)期末考试成绩。

实验组与对照组期末考试各种题型得分情况如下(见图1),两组间填空题(P=0.33)、简答题(P=0.31)、单项选择题(P=0.41)和期末考试总成绩(P=0.28)没有统计学差异,但实验组在问答题(P=0.03)和多项选择题(P=0.04)得分高于对照组,差异有统计学意义。

图1 实验组和对照组期末考试成绩题型比较

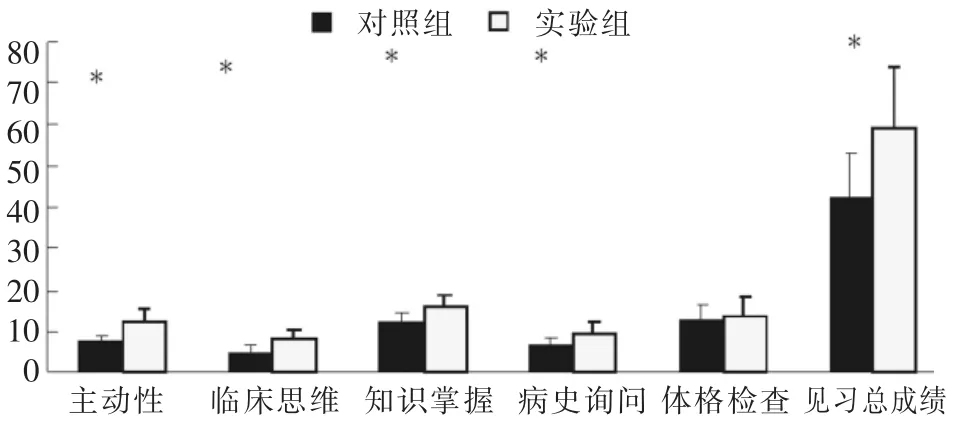

(三)见习评分

实验组与对照组见习评分情况比较如下(见图2),实验组见习总成绩优于对照组(P=0.03),包括在主动性(P= 0.01)、临床思维(P=0.02)、知识掌握(P=0.03)和病史询问(P=0.03)方面均优于对照组,差异有统计学意义。但两组在体格检查方面没有显著性差异(P=0.35)。

图2 实验组和对照组见习成绩比较

(四)学生自评量表。

实验组与对照组学生自评量表各项结果百分比构成如下(见图3)。实验组与对照组比较,在基础知识应用能力(P =0.04)、临床推理及决策能力(P=0.04)、自主学习(P= 0.02)和态度与专业性(P=0.03)方面有统计学差异。

图3 实验组和对照组学生自评量表构成情况比较

(五)期末考试成绩和形成性评价成绩相关性分析。

对实验组期末考试成绩与形成性评价成绩进行线性相关分析,计算相关系数r=0.87,t检验P=0.01,说明实验组期末考试成绩和形成性评价成绩呈线性相关。

三、结 果

本研究中,实验组儿科学形成性评价成绩反映了学生理论课、见习课、课后学习、阶段测试和终末测试不同阶段情况。从实验组和对照组比较情况来看,虽出勤率和期末考试总成绩没有显著性差别,但进一步题型分析来看,客观题型填空、简答和单项选择两组得分没有显著性区别,但考查综合分析和应用能力的多项选择和问答题(包括病例分析)实验组得分高于对照组。在临床应用的病历书写,见习课程表现,包括主动性、临床思维、知识掌握和病史询问方面,实验组都比对照组有明显优势,这些指标相对于笔试考试成绩更能客观反映医学生知识掌握和应用的综合能力。实验组的这些优势得益于最初学生就知道在学习过程中表现将直接影响最终成绩,有意或无意调动了整个学习过程中的主观能动性,积极主动参与理论课、见习课学习、课后复习和作业完成。对照组学生通过简单记忆和考前突击复习,能取得实验组相似的期末考试成绩,但临床综合应用能力方面却达不到实验组水平,从这个层面上说,期末考试成绩没能客观反映对照组的实际水平。而实验组期末考试成绩和形成性评价成绩有显著线性相关,相关系数0.87,能相对客观反映实验组综合能力。

形成性评价是基于对学生学习全过程的持续观察、记录做出发展性评价。评价目的是激励学生学习,帮助学生有效调控自己学习过程,使学生获得成就感,增强自信心,培养合作精神,使学生从被动接受评价转变成为评价的主体和积极参与者[4]。因此,学生的自我评价也是整个评价体系的重要反馈环节。本研究采用了匿名自我评价,增强评价客观性,实验组在基础知识应用、临床推理及决策,尤其是自主学习、态度与专业性方面相对于对照组有明显优势,说明形成性评价调动了学生的主观能动性,提高了学生对知识的掌握和应用能力。

形成性评价相对于传统终结性评价的优势在于:第一,培养学生自主策划和安排学习的能力;第二,从多个环节提高学生理论运用能力;第三,促进学生自主学习、主动探索、加强创新意识培养;第四,提升教与学的双向评价,有利于教师及时改进教学方法,达到“教学相长”的目的。

综上所述,在儿科学教学中应用形成性评价方式,有利于提高医学生主动性、临床思维、知识掌握和应用能力,相对于终结性评价方式更能客观反映医学生知识掌握和应用综合能力,促进学生自主学习过程,值得推广应用。本研究是应用形成性评价的初步尝试,进一步尚需在评价具体方法、流程、各个项目的权重分配等方面深入研究,优化评价方法,达到更佳的评价效果和对教学更大的促进作用。

[1]曹 妍,祁赞梅,曹雅明.形成性评价在医学教育中应用现状与分析[J].中国高等医学教育,2013(2):23.

[2]乔宇琪,梁 晓,王天蓉,等.内科学课程整合学生自评量表的设计[J].中华医学教育杂志,2012,32(4):628-631.

[3]Sargeant J,Armson H,Chesluk B,et al.The processes and dimensions of informed self-assessment:a conceptual model[J].Acad Med,2010,85(7):1212-1220.

[4]丁锦丽,杨朝纲,程艳香,等.医学生临床实习中形成性评估体系的探讨[J].西北医学教育,2013,21(4):835-837.

G642.0

A

1002-1701(2015)05-0053-02

2013-08

周 娟,女,博士,副主任医师,讲师,研究方向:儿科学。

中华医学会医学教育分会、中国高等教育学会医学教育专业委员会2012年度医学教育研究课题(编号:2012-FF-31)。

10.3969/j.issn.1002-1701.2015.05.027