湿陷性黄土地区桩基负摩阻力试验研究

2015-03-20陈新泽张希宏

陈新泽,胡 昕,张希宏

(中国能源建设集团西北电力设计院,陕西 西安 710032)

随着我国西北部深厚层湿陷性黄土地区桩基工程的广泛实施,其桩基负摩阻力特性有待进一步研究。本文结合该地区桩基浸水载荷试验资料及成果,基于力水等效法,采用有限元差分软件,模拟分析黄土的湿陷性及其桩土相互作用规律。即通过循环赋值增加土体容重、减小体积模量和剪切模量来模拟黄土因水浸湿而产生的强度衰减,在新的应力场作用下土体产生的变形即为湿陷变形。对自重湿陷性黄土在浸水后桩土相互作用、中性点位置的变化、荷载传递特性和桩长、桩顶荷载、地表超载、桩端土模量及固结时间等影响因素进行研究,以期探讨其荷载传递规律,分析各级荷载作用下桩土作用机理,获得在干燥和浸水状态设计荷载作用下桩基产生的沉降变形、单桩竖向荷载变化情况,分析桩身侧摩阻力沿桩身的分布性状及其负摩阻力影响因素,以期建立湿陷性黄土地区考虑负摩阻力及其影响因素的实用桩基设计方法。

1 桩基浸水载荷现场试验实例分析

兰州某电厂采用人工挖孔扩底灌注桩。场地上部地基土为黄土状粉土,局部夹薄层卵石层,总厚度约20 m;下部为碎石土层,下伏基岩为泥岩。场地属于自重湿陷性场地,湿陷等级为Ⅱ级,湿陷土层下限约16 m。

负摩阻力测试采用滑动测微计法。试验共选取3根人工挖孔灌注桩A1、A2、A3,桩长24.5 m,桩身直径0.9 m。试验分两种类型:①A1、A2桩先静载加荷至设计荷载的1.2倍;A2桩在恒载条件下浸水饱和,测得浸水基桩的附加沉降量,随后停水分级加载直到破坏,再分级卸荷;②A3桩先不加载,浸水使地基土饱和,然后在浸水饱和状态下进行静载荷试验直至破坏。各桩的负摩阻力均发生在停水后,与地面沉降一样是由于土层固结沉降引起的,详细测试结果见表1。

表1 某电厂人工挖孔扩底灌注桩负摩阻力测试结果

2 数值模拟分析

结合上述桩基浸水载荷试验实例,桩、土物理力学指标见表2。采用数值模拟软件建立相应三维地质模型,并针对各负摩阻力影响因素进行数值模拟分析,对照分析试桩报告总结归纳得出一定的规律。

表2 桩、土物理力学指标

具体步骤如下:

(1)建立几何模型,基桩采用pile单元、岩土体采用solid45实体单元、接触面采用interface单元。

(2)桩单元相关参数赋值采用桩周土体,设定重力加速度和边界约束条件,获得初始应力场。

(3)桩单元相关参数改为混凝土,计算获取设置桩后的自重应力场。

(4)位移清零,循环折减湿陷性黄土强度参数,增加湿陷黄土层容重,当土体单元沉降速度大于桩体时,通过接触面单元的设置,在桩土界面产生剪切力,即负摩阻力。

(5)逐级施加桩顶竖向荷载,进行后处理和结果分析。桩基、桩周土层及接触面单元采用的物理力学参数见表2。

模型基底面采用刚性边界,x、y、z方向的位移约束为零;四周和上部边界均为自由边界。初始应力场按自重应力场考虑。采用非关联准则的各向同性弹塑性本构模型和Mohr-Coulomb屈服准则。

2.1 桩基荷载传递数值模拟分析

按照桩基试验条件,对A3桩荷载工况进行数值模型分析,见图1—图6。

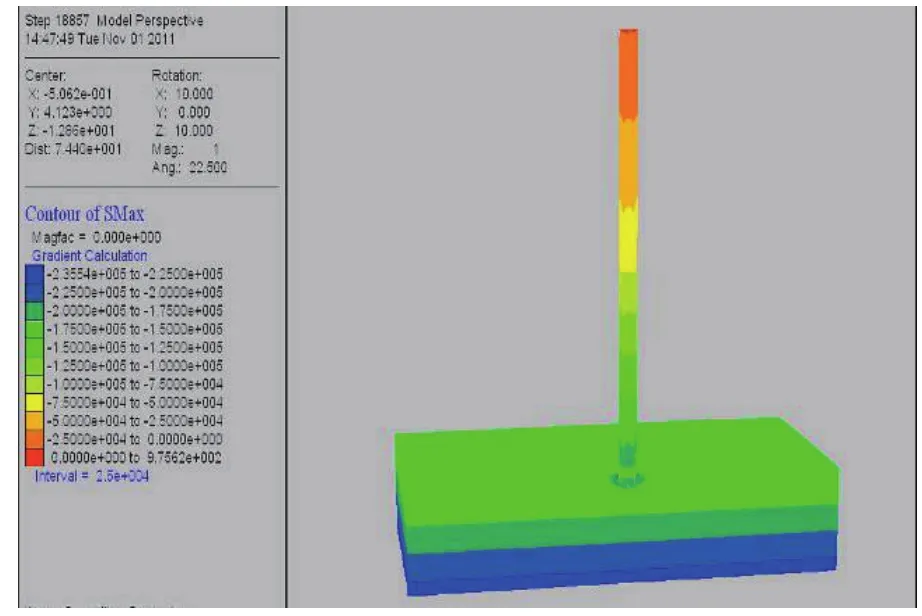

图1—图3分别为浸水后桩体施加荷载时,桩土节点单元竖向应力、最大主应力、最小主应力集中情况等值区分布图。由图可知,各应力分布规律基本一致,桩周土体单元应力远低于同一水平面桩体内的应力水平;同时桩单元内的最大、最小主应力沿着桩身由上至下均逐步增大。在约19.0 m处竖向应力达到最大,为7.21e5 kPa;最大主应力达到6.99e5 kPa,最小主应力达到2.26e5 kPa。随后减小至一定值,并在嵌固段形成应力集中。充分表明荷载主要由桩体承担,桩身最大轴力处即中性点位置在持力层上部一定高度。

图1 桩土节点单元竖向应力等值区图

图2 桩土节点单元最大主应力等值区图(局部放大)

图3 桩土节点单元最小主应力等值区图(局部放大)

图4 桩土节点单元竖向位移等值区图

图5 桩土节点单元体积应变增量等值区图

图6 桩土节点单元竖向加速度等值区图

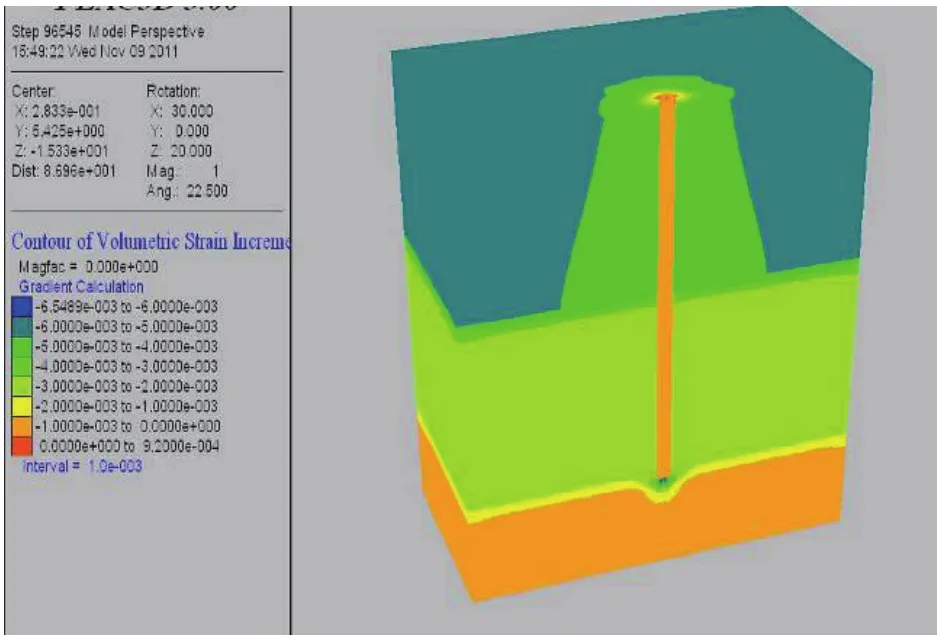

图4、图5分别为桩体施加一定荷载,桩周土分级施加20 kPa等效堆载模拟湿陷时,桩土节点单元位移等值区和体积应变增量等值区分布图。由图可知,表层黄土在浸水湿陷后普遍发生沉降。最大竖向位移为1.0e-2 m,最大应变增量为6.56e-3 m,桩周土在桩土相互作用下沉降较小。桩顶最大竖向位移为1.22e-2 m,沉降主要集中于桩端持力层段。这与现场湿陷区和桩体的沉降规律基本相符。

图6为桩土节点单元竖向加速度等值区分布图。可直观的反应出具有较大竖向加速度的节点单元主要集中于桩体及周边土体的上部和底部,中下部段为零。即可表明中性点位置处土体单元与桩体单元的沉降速度一致,在其上部局部段桩周土体节点单元加速度明显大于同一平面的桩体,反应出由于桩周土体沉降速度大于桩身而产生负摩阻力,形成对桩体的下拉荷载,增加桩身附加轴力,这符合黄土层发生湿陷时负摩阻力的形成机理。该数值模拟结果与现场桩基浸水载荷试验中A3桩工况条件下桩体沉降、中性点位置和负摩阻力值的实验结果基本相符。

3.2 不同桩长对负摩擦力的影响

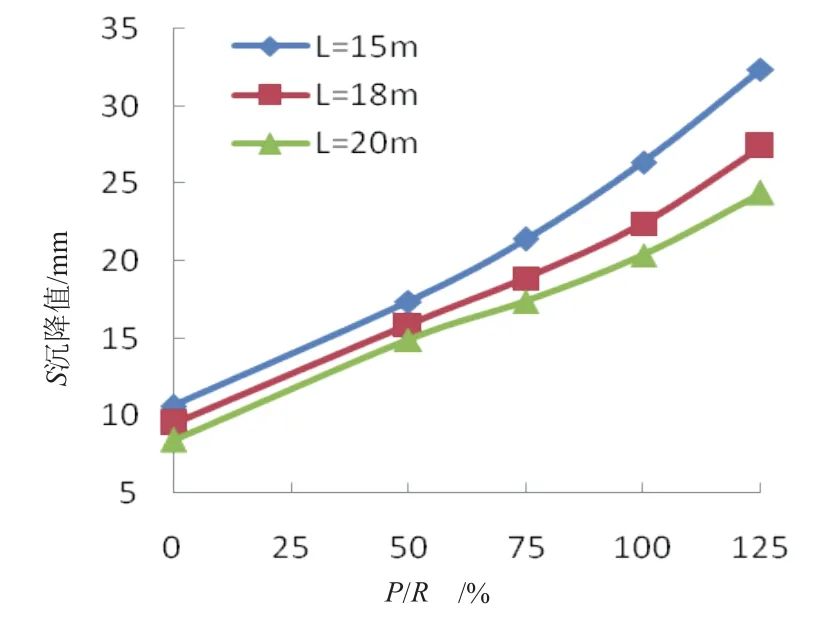

为了研究桩长对承受竖向荷载桩基的负摩阻力特性,桩长分别取15 m、18 m和20 m,直径取0.9 m,桩身混凝土标号C25,桩周取同一黄土层。先通过试验成果中的荷载-沉降曲线确定桩的极限承载力,取桩顶沉降对应的桩顶荷载P和正常状态下的承载力特征值R(取4000 kN)。分析桩顶无荷载和按承载力特征值的50%、75%、100%和125%四种桩顶荷载作用,地面等效堆载均取20 kPa时的负摩阻力特性。

图7为在不同桩顶荷载作用下桩基沉降的p-s曲线。在相同的地面等效堆载作用下15 m、18 m和20 m桩长的沉降值分别为10.6 mm、9.5 mm和8.4 mm。说明对于摩擦型桩基,由于地面等效堆载引起的沉降,桩越长越小。由荷载-沉降曲线可知,15 m桩的沉降随荷载增加的速率最快,18 m桩次之,20 m桩的沉降速率最为缓慢。这与常规摩擦桩的荷载-沉降关系是完全协调的。

图7 不同桩长下荷载对沉降的影响

由图7还可知,当桩顶荷载与承载力特征值比值P/R较小时,不同桩长的p-s曲线几乎平行;当比值P/R较大时,p-s曲线斜率加大,随着荷载的增加,沉降速率逐渐加快;且这种变化趋势以桩越短越明显。

2.3 桩顶荷载对负摩擦力的影响

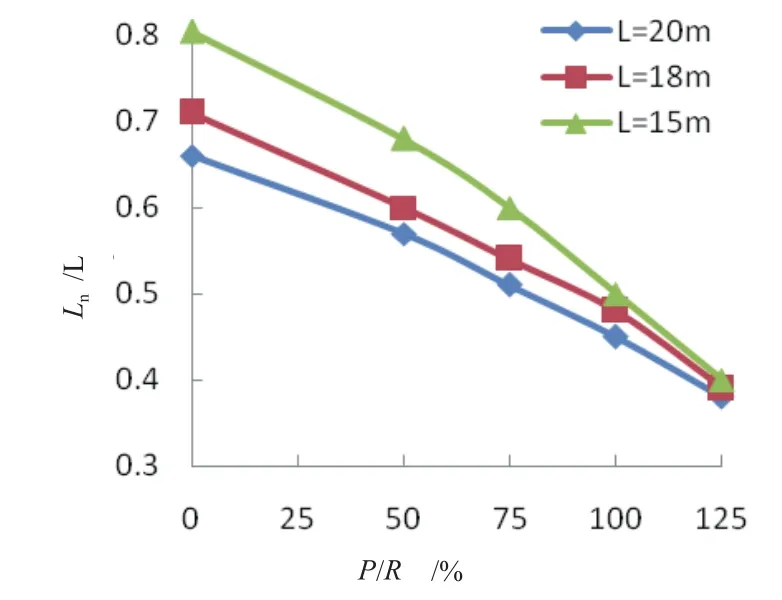

图8为在不同桩顶荷载P/R作用下中性点以上长度Ln与有效桩长L之比,即中性比(ε=Ln/L)的变化曲线。桩长取15 m、18 m和20 m,当桩顶无荷载时,中性比分别为0.805、0.71和0.66;当桩顶荷载为桩承载力特征值的50%时,中性比分别为0.68、0.60和0.57;当桩顶荷载为桩承载力特征值时,中性比分别为0.60、0.54和0.51。由此表明,摩擦型桩顶部荷载对于负摩阻力特性有较大影响。不考虑桩顶荷载确定的中性点位置最低。随着桩顶荷载的增加,负摩阻力逐渐减小直至逐渐消失而转化为正摩阻力。中性点位置明显地上移,桩身中性点位置以下提供的正摩阻力总量增加,且桩长越短中性点位置上移越快。相同桩顶荷载作用下,随着桩长的增加,中性点位置略有下移,中性比明显下降,其波动的范围也明显减小。

图8 桩顶荷载对中性点位置的影响

由此可知,目前相关规程规范采用不考虑桩顶荷载影响,按照定值估计中性点位置的方法得出的中性点位置明显偏低,而使结果偏于保守。这与夏力龙等学者研究成果一致。

图9、图10反映出桩顶荷载对负摩阻力引起的附加桩身轴力(即下拽力Pn)关系曲线图。桩长取15 m、18 m和20 m,当桩顶无荷载作用时,附加桩身轴力分别为897 kN、1001 kN和1092 kN;当桩顶荷载为桩承载力特征值的50%,附加桩身轴力分别为689 kN、767 kN和858 kN;当桩顶荷载为桩承载力特征值时,附加桩身轴力分别为422.5 kN、552.5 kN和624 kN。

由图可知,对于摩擦型桩基,桩顶荷载的存在可以减小负摩阻力引起的附加轴力值。随着桩顶荷载与承载力特征值比值P/R的增大,负摩阻力引起的下拽力明显减小。在比值P/R小于75%时,其下降趋势基本一致,当比值P/R大于75%时,其下降的趋势逐渐明显。且桩越短时,下拽力数值越小,下降速度越快,幅度越大。

图9 桩顶荷载P与下拽力Pn的关系

图10 不同地面等效堆载作用下的轴力图

2.4 地表等效堆载对负摩擦力的影响

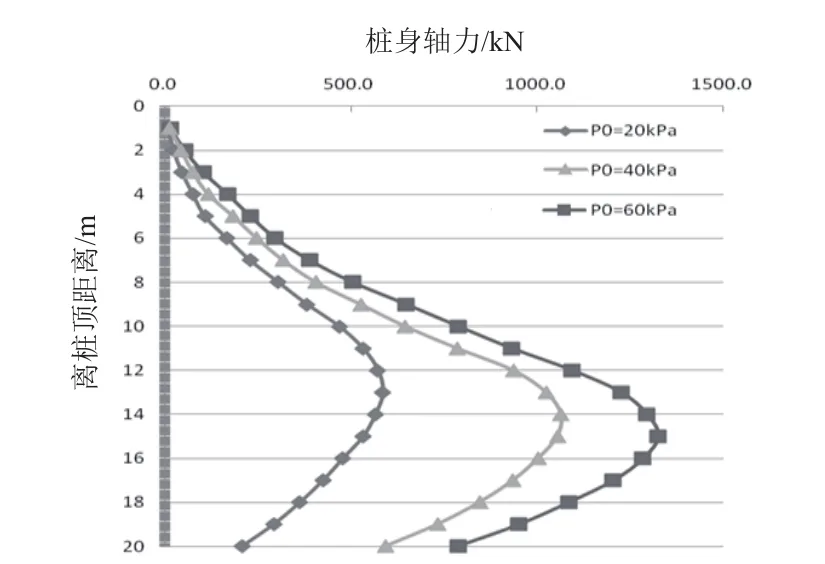

在桩的实际状况中,地面等效堆载和桩顶荷载一般不是同时施加的。湿陷性黄土地区桩基浸水载荷试验的加载次序一般有两种:①桩顶荷载先施加,引起土体沉降的外部作用(如地面等效堆载,地下水位下降等)在桩顶荷载之后施加。②在施加桩顶荷载之前桩周土体先浸水沉陷,使负摩阻力先发挥出来,然后再施加桩顶荷载。本文重点研究第二种加载方式。

为了研究黄土湿陷性对负摩阻力的影响,浸水湿陷等效为地面堆载,同时黄土层强度参数折减。取桩侧和桩端土的模量均为5 MPa,摩擦系数保持不变,桩顶无荷载,计算不同超载P0作用下的负摩阻力特征。图10、图11为地面等效堆载对负摩阻力引起的附加桩身轴力和平均侧摩阻力曲线图。当地面等效堆载P0分别为20 kPa、40 kPa、60 kPa时,对应的最大轴力分别为585.7 kN、1065.5 kN和1325.7 kN;最大负摩阻力分别为-51.2 kPa、-74 kPa和-85.2 kPa。随着超载P0的增大,桩身的最大轴力增大,最大负摩阻力值增大,最大正摩阻力也相应增大。中性点的位置下降,即中性比(ε=Ln/L)增大。同时也反应出不同超载情况下,桩身轴力沿桩身由上至下逐步增大,到中性点位置达到最大,随后逐步减小。在中性点位置上部段,桩身由上至下的负摩阻力数值亦先逐步增加至最大后减小至零,与桩身轴力变化规律基本一致。

2.5 桩端土对负摩擦力的影响

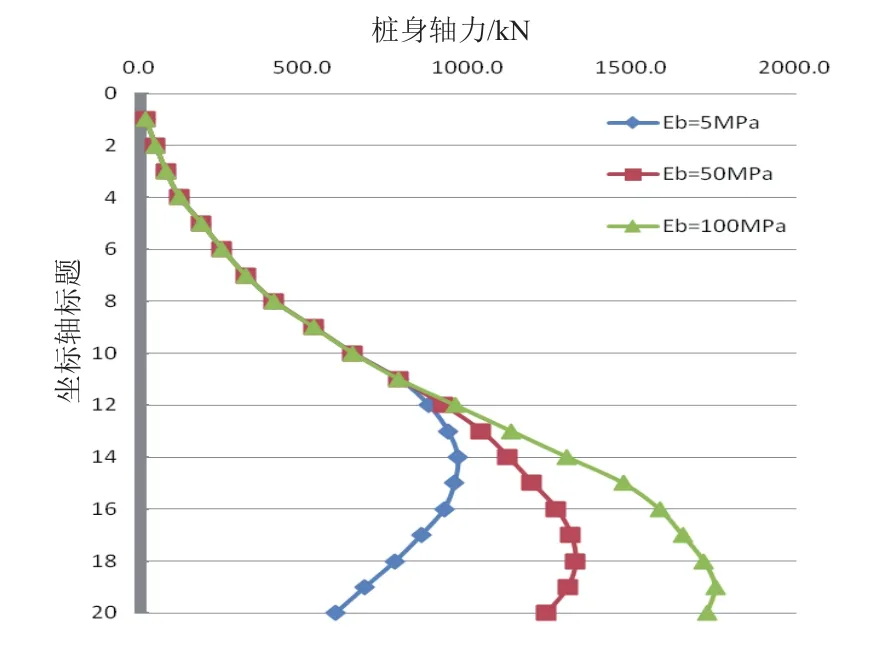

现场实测表明,摩擦桩和端承桩的负摩阻力有显著不同。本文通过改变桩端土的模量模拟摩擦桩和端承桩的情况,当端承桩的模量与桩周土相同时,可认为桩是摩擦型桩;当桩端土的模量远大于桩周土时,认为桩具有端承型桩的性质。

取桩周土为单一土层,弹性模量取Ec=5 MPa,桩长取20 m,桩径取0.9 m,地表等效堆载P0=20 kPa。

图12、图13反映了桩端土的弹性模量对负摩阻力引起的附加桩身轴力和平均侧摩阻力的影响。当桩端土的弹性模量Eb分别取5 MPa、50 MPa和100 MPa时,对应的桩身最大轴力分别为965.6 kN、1324.8 kN和1752.6 kN;最大负摩阻力分别为-62 kPa、-76.6 kPa和-90.6 kPa。随着桩端土模量的增大,桩身的最大轴力也不断增大,最大负摩阻力数值增大,中性点位置不断下移,中性比增大。当桩端土模量为100 MPa,即Eb/Ec=20时,中性点位置下移至桩端或接近桩端位置。桩体几乎全部产生负摩阻力,桩顶荷载全部由桩体承担,并传递至桩端持力层,此时桩可以视为端承桩。同时由图可知不同模量的桩端土情况下,在桩身上部段负摩阻力和桩身轴力发展规律基本一致,且数值达到最大前基本相同。桩身的最大轴力在中性点位置达到最大后逐步减小,并在嵌固段形成应力集中。

图12 不同桩端土模量时的轴力图

图13 不同桩端土模量时桩侧的平均侧摩阻力

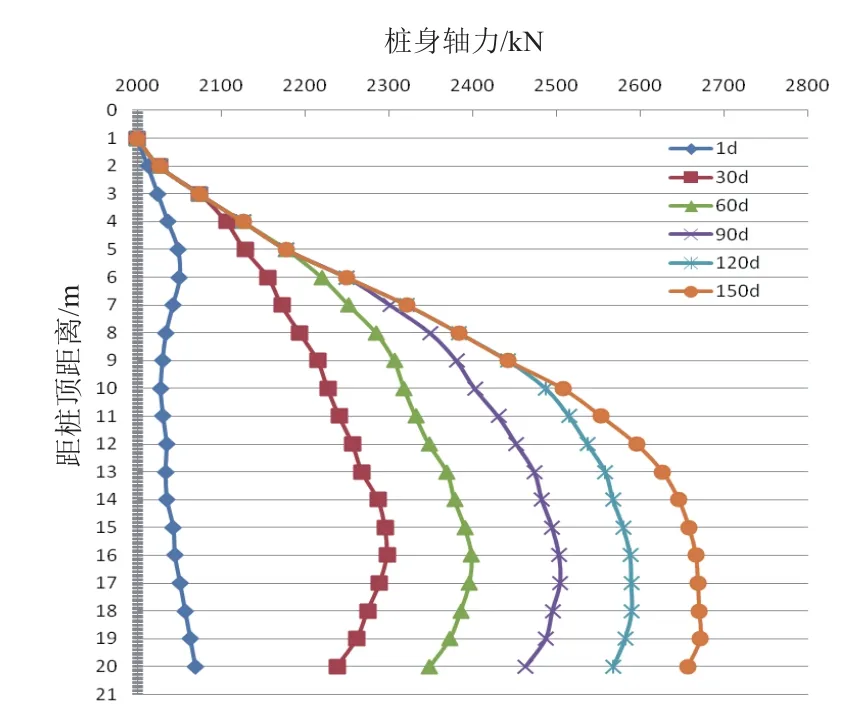

2.6 负摩擦力随固结时间的发展

桩侧土沉降引起的桩基负摩阻力,其产生的根本原因是超载引起了下部土体湿陷或固结。随着土体湿陷或固结的发展,桩身轴力、桩基负摩阻力也随之变化。取桩项荷载为2000 kN、地面等效堆载为20 kPa,桩土界面折减系数为0.6,桩周土的水平和竖向渗透系数均为0.1 m/d时,随着固结时间不断增长的单桩桩身轴力图见图14。

图14 桩身静载浸水期轴力分布与固结时间关系曲线

随着黄土层的固结沉降,负摩阻力的产生给桩身带来明显的下拉荷载,使得桩身轴力不断增加。固结24 h后桩身最大轴力达到2050.5 kN,固结30天后桩身最大轴力达到2297.8 kN。随着固结时间的发展,桩身最大轴力不断增大,在固结后期增大速度明显减缓。图中曲线还说明在土体湿陷或固结初期,土体沉降主要发生在桩周土层的上部,中性点位置在桩身中下部,下部桩土相对位移较小段存在正摩阻力。随着黄土层不断湿陷、固结沉降以及桩身下拉荷载的基本稳定,中性点逐步下降,在固结约90天后,整个桩身大部分都处于负摩阻状态,中性点位置下降到接近桩底,桩身轴力出现最大值。

3 结论

本文采用FLAC3D软件对湿陷性黄土地区桩基的负摩阻力特性进行了数值模拟试验分析,模拟了桩长、桩顶荷载、地表等效堆载、桩端土、固结时间等因素等对负摩阻力特征的影响,获得以下重要结论:

(1)结合桩基浸水载荷试验实例,数值模拟结果与其试验成果基本吻合,本方法可为湿陷性黄土地区的桩基负摩阻力特性研究提供更直观合理的依据。

(2)桩顶荷载引起桩体的沉降,桩越短,沉降越大,沉降的速率越快。当桩顶荷载与承载力特征值比值P/R较小时,不同桩长的p-s曲线几乎是平行的;当比值P/R较大时,p-s曲线有斜率加大的趋势,这种趋势以桩越短越明显。

(3)不考虑桩顶荷载确定的中性点位置是最低的。随着桩顶荷载的增大,中性点位置会明显地上移。

(4)随着桩顶荷载与承载力特征值比值P/R的增大,负摩阻力引起的下拽力明显下降,而且下降的趋势逐渐明显。

(5)随着超载P0的增大,最大负摩阻力数值增大,最大正摩阻力也相应增大,中性点位置下移,桩身最大轴力增大。

(6)随着桩端土模量的增大,最大负摩阻力数值增大,中性点位置不断下移,中性比增大,桩身最大轴力也不断增大。

(7)随着固结时间的增长,中性点位置逐步下移,负摩阻力数值增大,桩身最大轴力也不断增大至基本稳定。

对于桩土界面摩擦性状、桩土相对刚度、桩周多层黄土结构、加载次序等其它因素对桩基负摩阻力的影响,本文由于时间精力有限,有待进一步深入研究。

[1]A.A穆斯塔伐耶夫,张中兴译,湿陷性黄土上地基与基础的计算[M].北京:中国电力出版社,1984.

[2]夏力农,雷鸣,聂重军.桩顶荷载对负摩阻力性状影响的现场试验[J].岩土力学 ,2009,30(3).

[3]GB 50025-2004,湿陷性黄土地区建筑规范[S].

[4]冯世进,等.黄土地基中超长钻孔灌注桩承载性状试验研究[J].岩土工程学报,2004,26 (1).

[5]黄雪峰,等.大厚度自重湿陷性黄土中灌注桩承载性状与负摩阻力的试验研[J].岩土工程学报2007,29(3).