沈阳市民营经济发展概况与瓶颈研究

2015-03-18李雪松于东明

李雪松 ,于东明

(1.中共沈阳市委党校,沈阳 110036;2.沈阳市民营经济研究所,沈阳 110036)

沈阳市民营经济诞生于19世纪末20世纪初,是在外国资本和官僚资本的夹缝中缓慢成长起来的。“九一八”事变后,在日伪高压经济政策下,沈阳市民营经济几近消亡。1948年沈阳解放后,民营经济获得了短暂的恢复。1953年,根据党在过渡时期的总路线,沈阳市开始对民营经济进行社会主义改造,至20世纪70年代,沈阳市民营经济统计归零[1]。

一、十一届三中全会后沈阳市民营经济的恢复(1978—1997)

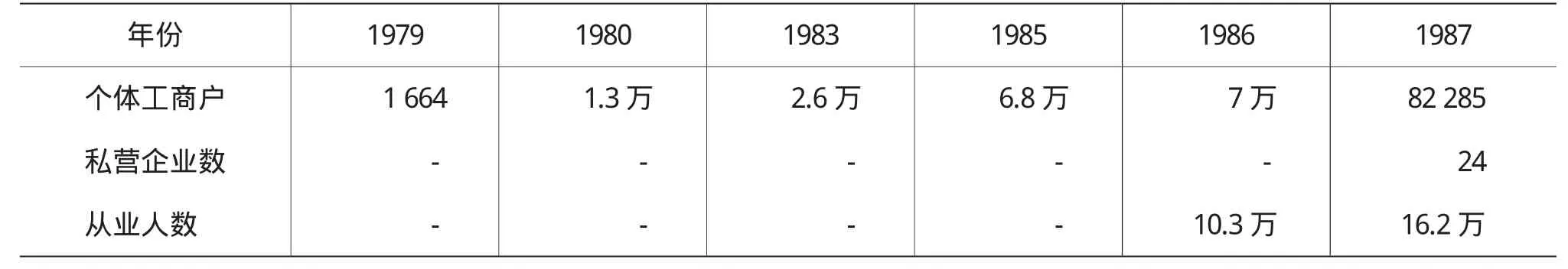

1978年十一届三中全会后,国家提出恢复和发展个体工商业的事宜,沈阳市民营经济得以恢复。1980年8月,年仅20岁的阎晓莹从沈河区工商局领到了沈阳市第一张个体经营营业执照[2],拉开了沈阳市民营经济二度发展的序幕:1979年全市仅有个体工商户1 664户;到1987年10月党的十三大召开时,沈阳已有私营企业24户,个体工商户82 285户,从业人员16.2万人(见表1)。

从沈阳市民营经济的行业分布来看,商业、餐饮、服务业约占70%,工业占13%,运输业占14%,其他占3%。1986年,沈阳市民营经济实现营业收入16.6亿元,仅占沈阳市GDP的13.2%,在促进经济增长中的作用相对有限。但同时,民营经济在拉动就业方面效果显著:共吸纳农村剩余劳动力5.2万、城乡待业青年1.2万、离退休职工1.9万、社会闲散人员1.5万。民营经济的发展使沈阳市城乡会技术、懂经营的人员有了用武之地,使闲置的资金、设备重新得到了利用,对发展商品生产、活跃城乡经济等方面起到了积极作用[3]。

表1 沈阳市民营经济发展概况(1979—1987年)

为促进民营经济发展,中央、省、市各级政府制订了较为宽松的政策,并创造了良好的社会环境。1987年,中共中央明确将私营经济确定为社会主义经济结构的一种补充形式,并采取“允许存在,加强管理,兴利除弊,逐步引导民营经济发展”的方针。

1997年,党的“十五大”的召开,为沈阳市民营经济发展注入了新的动力。沈阳市委、市政府召开了改革开放以来全市第一次规模空前的民营经济工作会议,为民营经济的发展确立了新的目标;市人大相继颁布了《沈阳市私营企业条例》和《沈阳市个体工商条例》,为民营经济的发展提供了法律保证。到1997年底,沈阳市民营经济主体达到22.5万户,从业人员58.1万人,同1986年相比,分别增长3.2倍和5.6倍;民营经济实现增加值340.78亿元,占全市GDP的40%,比1986年增长20.5倍;全市涌现出产值、营业额超百万元的企业27家、超亿元的企业15家,注册资本超3 000万元的民营企业集团52家,有15家企业跻身全国民营企业500强行列。

二、沈阳市民营经济的快速发展(1998—2005)

1998年2月21日,为加快民营经济发展,沈阳市民营经济发展领导小组成立暨第一次全体会议在沈阳迎宾馆召开。为了加强民营经济发展领导小组的工作力度,3月20日,沈阳市民营经济发展工作委员会成立,作为沈阳市民营经济发展领导小组常设办事机构。3月30日,市委、市政府出台了《关于大力发展民营经济的决定》,从八个方面制定了扶持民营经济的明确规定;并正式确立“发展民营经济、农村经济、外资经济,力争三年基本搞好国有企业”的发展战略。“壮三活一”战略的提出,是沈阳市经济工作指导思想上的一次重要变革,沈阳市民营经济进入了快速发展阶段(见表2)。

表2 沈阳市民营经济主要指标(1997—2005年)

沈阳市民营经济的快速发展,一方面得益于国有企业改造的顺利完成:1994年,沈阳市正式进入现代企业制度建设阶段,开始分批次推进企业公司制和股份多元化改造;1997年,沈阳提出国企改造“三年脱困”目标;1999年,沈阳开始探索民营、外资以“托管”方式参与国企改造;2002年,沈阳提出“东北振兴,沈阳先行”的口号,借助财政、税收优惠政策,通过整合中小企业资产,盘活了闲置资产100多亿元,用以打造行业龙头。截至2004年末,沈阳市先后对近300家中小企业进行了股份制转制或产权转让[4]。从2002年开始,沈阳市参照德国鲁尔工业区整体搬迁经验,启动了城区老工业企业搬迁计划,开始对传统工业布局进行大规模区域性重组再造。“十五”期间,沈阳市共搬迁企业600余家,其中铁西区企业320家,形成以张士开发区为核心的现代装备制造业新城,原有老城区则大力发展现代服务业、构建宜居城市,实现了资源的重组与再利用。另一方面,沈阳市政府围绕民营经济发展开展了一系列卓有成效的工作:

一是通过财政引导、吸纳企业资金建立起市、区两级的担保体系,同时鼓励和推动企业互助担保和商业担保公司的发展,切实解决民营企业融资难问题。截至2005年底,全市共建立三个市级担保机构,资金规模近5 000万元;8个区级担保中心,资金规模4 100万元。

二是建立民营经济投诉中心,设立了民营企业专项投诉电话和重点协调档案。1998年以来,仅原市民营委协调办公室就帮助民营企业协调处理各种难题近百件,受理民营企业投诉案件2 000余起,结案率达98%。

三是搭建中小企业信息服务平台、组建网络化服务体系,为民营企业提供融资、信用、财税、质量认证、招商引资、政府采购、供需项目、人才需求和入网企业查询等方面的信息及咨询服务。到2005年,全市中小企业信息服务平台入网用户达4 200多户,每日网页点击率数千次,为企业解决智业投资100多个,向企业推荐产品项目500余个,帮助企业免费建网站100多个。

四是成立沈阳市民营企业家协会和沈阳市民营企业家国际交流协会,通过召开“招商项目说明会”“企业文化研讨会”“企业家座谈会”“体制创新高级论坛”等活动,为民营企业搭建了信息和交流的平台,进一步帮助企业实施品牌战略。

五是加大宣传力度,营造良好的民营经济发展氛围。包括在报刊、电台、电视台等新闻媒体上开辟了“超常发展的民营经济”“民营与希望”“充满生机的民营经济”《民营经济的脚步》等宣传民营经济的专栏、专题节目或系列报道,努力营造民营经济发展的舆论氛围。

三、沈阳市民营经济发展现状与瓶颈

2005年以后,随着东北老工业基地振兴战略的不断深入,沈阳民营经济增速加快,并逐步缩短与全国发展的差距。尽管2008年以来,国际国内环境复杂多变,但沈阳市民营经济并未遭受较大冲击。一方面沈阳地处我国东北内陆、经济外向度较低,受国际金融危机的影响较弱;另一方面,2009年国家加大了在工业和基础建设上的投资力度,为沈阳市的重工业和装备制造业带来利好,相应配套民企发展依然较为平稳(见下页表3)。

表3 沈阳市民营经济主要指标(2006—2012年)

2013年,沈阳市民营经济实现增加值3 982.6亿元,较2003年增长4倍;占GDP的比重由2003年的51.9%提高到58.8%。十年间,民营固定资产投资年均增长32.5%,高于全市增速5.1个百分点;占全市投资比重由2003年的48.8%上升到2013年的64.1%。全市规模以上工业企业由2003年的317户发展到2013年的3 256户;2013年,规模以上民营企业完成工业总产值9 975.8亿元、主营业务收入9 814亿元、实现利润544.9亿元,分别为2003年的97.2倍、104.1倍和164.4倍[5]。

然而与发达地区相比,沈阳市民营经济在各方面还存在较大差距,尚有一些亟待解决的瓶颈问题:首先,地方政府的服务意识不强、角色定位模糊。与南方城市不同,沈阳市国有经济长期居于主导体位,这造成在区域经济发展过程中,政府更习惯于“掌控”而非“放手”。计划经济体制下形成的“官本位”思想导致沈阳市民营经济的政策环境不够优化,相关扶持政策与配套措施还不能完全落实到位,“中梗阻”和“玻璃门”不但让企业无法受惠,无形当中也降低了政府的公信力。

第二,沈阳市民营经济的产业结构与行业分布不合理。作为国家在“一五”期间规划的重工业和装备制造业基地,沈阳市经济结构中第二产业比重一直居高不下。从历史上看,依附于大型工业企业,为其提供配套服务,就是沈阳市民营企业的生存法则。直接后果就是,造成了沈阳市产业结构中制造业比重偏高而服务业比重偏低,甚至逐渐形成了一种“重工轻商”的地域文化传统,导致区域商品经济和市场意识的缺乏。

第三,区域市场环境不发达的一个集中体现就是各类中介服务机构的缺乏,社会服务体系不健全。中介服务体系发展滞后,使民企很难在政策咨询、信贷担保、信息咨询、法律服务、财会核算、创业辅导、技术对接、人才培训等方面获得帮助。

第四,沈阳市民营企业规模普遍较小,缺少龙头企业。2014年全国工商联公布的民营企业500强名单中,辽宁省只有10家企业上榜,而沈阳企业无一上榜;沈阳市民营企业多位于传统低端制造业,同质化竞争激烈,缺少知名品牌;企业创新能力普遍不足,缺乏核心技术、面临转型升级压力;在生产经营方面,沈阳市民营企业普遍面临“三荒两高”问题。

2013年以后,东北经济出现新一轮的增速放缓:依靠投资驱动的增长方式难以为继;产业结构以重工业和装备制造业为主,服务业比重偏低;产能过剩与利润下滑现象突出,部分行业出现生产经营困难,一些深层次的体制机制矛盾凸显[6]。2014年8月,国务院适时出台《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》(以下简称《意见》),着力破解体制机制不畅、市场化程度不高、创新体系不完善等问题。《意见》以“简政放权”为突破口,意在激发市场活力,进一步拓宽民营经济投资领域,开展民企现代企业制度示范,扶持和壮大一批民营企业集团,鼓励民营资本参与国企改造和城市基础设施(PPP)模式等[7]。因此,突破上述“瓶颈”问题,充分发挥市场在资源配置中的主体地位,依靠民营资本、优化产业结构,将决定未来沈阳经济能否实现提质增效、再度振兴的关键。

[1]李雪松,于东明.沈阳市民营经济发展的历史考察[J].兰台世界,2015,(11).

[2]“我是改革开放的最大受益者”——记沈阳市首个私营者阎晓莹[EB/OL].新华网辽宁频道,2008-10-28.

[3] 何建章,朱庆芳.沈阳私营经济考察[J].改革,1988,(1):148-152.

[4]曹洋.沈阳国企改革三十年的成就与启示[J].沈阳干部学刊,2009,(1):60-62.

[5]沈阳市民营企业和中小微企业调研组.沈阳市民营企业和中小微企业发展状况调研报告[R].2015-03.

[6]卜凡.东三省人口红利变迁样本:每年净流出200万人[N].21世纪经济报道,2014-12-13.

[7]国务院.国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见(国发[2014]28号)[Z].2014-08-19.