中国转基因大豆产业资源与发展路径研究*

2015-03-09郭天宝

郭天宝,李 根

(吉林财经大学国际经济贸易学院,长春 130000)

1 引言

大豆是最早进行转基因品种研发和商业化种植的农作物,也是世界上种植面积最大的转基因作物[1]。在全球大豆贸易市场上,转基因大豆的交易份额超过了80%。中国作为传统大豆的生产国,受转基因大豆进口的影响,出口空间被不断挤压,国内大豆产业发展受到严重冲击。纵观国内大豆种植面积和产量两个指标:2014/15年度,中国大豆种植面积为717万hm2,较上一年度789万hm2减少9.13%,东北主产区大豆种植面积下滑幅度较大,主要原因是大量豆农放弃种植大豆转向种植高收益的玉米和水稻;受种植面积和单产降低影响,同期产量为1 220万t,较上一年度减产7%,这已是国内大豆产量连续11年下滑。在大豆消费方面,得益于经济发展和人民生活水平的提高,国内对大豆及其制成品的需求不断增加,2014年全国大豆消费量达到7 950万t,较1 220万t的产量相比,巨大的供需缺口需要源源不断的进口来满足。在大豆贸易方面,根据海关总署统计,2014/15年度中国大豆进口量为7 140万t,进口豆油135万t,国内市场主要依靠国际市场供给。在大豆加工方面,中国大豆压榨产能从2006年不到5 000万t增长到2014年的1.45亿t,其中日压榨能力1 000t以上的企业增加34家,产业加工能力、技术水平、从业人数都有显著提高[2]。

从产业链环节可以看出,除生产缩减、贸易持续逆差外,消费和产品加工环节发展状态良好,国内消费市场潜力巨大。因此,提高大豆生产效率成为改善产业现状的关键,不仅有助于改善大豆贸易逆差,还有利于盘活整个产业链,提高产业效益。转基因技术作为科技创新,对于提高单产、降低生产成本有很大作用。为更有效的利用转基因技术,开展转基因大豆生产,增加我国大豆单产、提高大豆生产效率和豆农收益,文章系统分析了当前我国转基因大豆产业资源,为产业提出合理的发展路径。

2 文献综述

入世后,由于大豆和豆粕进口关税的调整,国产大豆失去保护,直接受到进口转基因大豆的挑战,产业安全受到严峻威胁。面对产业困境,学术界从多个视角入手进行了研究:针对大豆贸易中存在的巨大逆差,农业部农业贸易促进中心课题组研究发现[3](2013)大豆进口产生挤出效应,低廉的进口大豆不仅加剧了国内农产品市场的不稳定,而且进口与外资相结合压缩国内中小压榨企业的生存空间,大大削弱了本国产业的控制权和定价权,对产业长期稳定发展不利;方燕[4](2015)通过实证分析近九年有关大豆、豆油、豆粕交易价格的月度数据,指出从长期来看三者价格变动存在协整关系,但在短期存在偏离均衡状态,因此主张应加大大豆产业链的整合力度,同时兼顾不同主体的利益分配。黄天柱[5](2014)认为玉米竞争和国外转基因大豆的挤压是造成当前国内大豆贸易逆差的主要原因。

其中,学术界对扭转贸易逆差,提高大豆产量的方式已基本达成共识,认为提高单产以及大豆种植、加工的精细化发展是改变现状的必由之路。如程遥[6](2012)提出应当加大优质、高产大豆的科研力度,调整大豆产业布局以实现加工区域化,同时加强政策引导力度来推动产业发展,改善产业现状;郝庆升[8](2015)认为应当依靠单产的提高和加工业精细化发展来改善当前产业局面,而转基因技术作为提高单产的重要途径,也渐渐成为研究的重点:崔卫杰[7](2015)研究了开放条件下我国农业产业安全所面临的问题,其中,作者提到转基因技术与应用问题,认为这不仅仅是国家科技革新的挑战,更是保障国民安全的需要。实现转基因技术自主创新,论证技术安全性,对于开放条件下维护国家安全有重要的意义:杨树果[3](2014)以产业链系统为视角,系统的研究了影响大豆产业经济的因素,研究发现大豆产业经济的缺陷在于大豆生产发展的缓慢,大豆单产和比较收益低下,国内外市场产品价格差则是引发当前国内市场进口量剧增的主要原因,主张应充分利用国内国外两种资源来满足国内市场,依靠科技进步将转基因大豆生产加入大豆生产研究当中;侯文胜 (2014)认为中国应当抓紧转基因技术的研发进度,提高本国大豆的综合生产能力,改善当前国内供需不足的现状。

有关转基因发展路径,多数学者坚持引进与研发相结合,立足自身特点进行科研创新再实践,如周超[10](2014)在参考西欧国家处理转基因农业与传统农业措施的基础上,认为我国在面对转基因大豆研发和种植时,应当摈除“拿来主义”,在引入种子的基础上,注重自我研发,实现科技自主,以保障种子安全。金桂梅[13](2013)认为路径选择应当以产业特征为基础,综合各产业环节,建立产业一体化发展路径,同时选取成熟的农业区域实施产业路径,再进一步推广。此外,刘芳清[15](2014)在研究长沙市有机农业发展路径时也基于长沙市“三多三少”的特点提出一系列适合长沙市的发展路径,可见以产业特点出发规划产业发展路径已经成为学术界普遍认可的方式。在农业发展方式转变路径上主张从三方面着手:生产方式、经营方式和资源永续利用,即解决农业集约化问题,提高农业管理效率,推广生态养殖技术 (尹昌斌等[14]2015)。针对转基因产业的发展前景,韩天富[11](2010)认为转基因大豆是振兴我国大豆产业的必由之路,且当前我国已经初步具备发展转基因大豆的良好条件,认为应注重研发节本增效型转基因大豆来降低大豆生产成本,提高产业竞争力。

3 中国转基因大豆产业资源因素分析

产业发展需要多种资源共同作用,发展路径的选择更应当基于综合利用现期资源的基础上,辩证取舍,才能实现产业可持续发展。实现转基因大豆产业化,虽然在中国还是新兴产业,但是综合现阶段的技术及政策支持,以及历史积累,可以看到发展转基因产业依然有充足的产业资源为基础。

3.1 历史基础

作为大豆原产国,中国有着悠久的大豆种植史,也曾是世界上最大的大豆出口国。十九世纪末,大豆、豆油、豆饼就曾作为中国的特色商品参加维也纳万国博览会,受到世界的瞩目。进入近代,大豆作为中国主要出口商品,种植面积和产量都有飞速发展:大豆种植面积从20世纪初的499.5万hm2增长到20世纪中叶的776.5hm2,同期产量增长了近九成达到832.5万t[16],且成为重要农作物。以东北地区为例(表1),20世纪中叶大豆种植面积比20世纪初增长了94.05%,产量增长了155.7%,同时在全国比重也在稳步上升;此外,除去存活度和生长强度,大豆的种植比重仅落后于杂粮 (高粱、谷子、玉米、大麦的合称),农作物生产中占有较高地位。

新中国成立后,由于粮食供给不足,小麦、玉米等高产作物取代大豆,成为主要种植农作物,尤其近年比较收益低,大豆种植面积和产量不断下滑,但是这并不意味着国内消费市场的缩减。1996年,国内大豆消费量为1 414.4万t,2014年为7 950万t,年均增长率高达25.7%,巨大的需求市场催使进口大豆量不断上升,使中国成为世界最大的大豆进口国。

转基因大豆推广种植的另一个优势表现在丰富的耕作经验。作物的种植方式和配置是从一国长期种植经验中积累总结而来的,这是人与自然长期沟通的结晶。作为广泛种植的作物,大豆种植因地而异:如在平原地区适合统一化种植的单作,充分利用地形、光照和小气候的套作,为保障土壤肥力提高粮食产量的轮作等方式,都可以很好的实现大豆优质高产和产业可持续发展。

表1 20世纪中叶东北地区大豆生产状况及生产比重 万hm2、万t

从上述中可以看出,长期生产经验的积累,农民耕种意识的培养、人民食用习惯的养成使得中国在推广转基因大豆种植方面有着更好的产业基础和社会基础。

3.2 地缘因素

根据区域气候状况,耕作差异,大豆品种类型,可以将中国大豆产区划分为三大区域:一部分为北方春大豆产区,包括东北大豆主产区,西北大豆产区及华北、华中大豆种植区域;另一部分为黄淮流域夏大豆产区,包括山东、河南以及江苏、安徽北部区域;最后为南方多作大豆产区,包括有华南、东南地区以及长江流域的广泛种植区。各区域自然、经济条件如下:

(1)北方春大豆产区:主要集中区域为东北大豆产区,此区域为我国非转基因大豆生产的主要基地,近30年大豆种植面积平均为3 498.56千hm2,产量占全国40%以上。受气温光照影响,5月上旬为大豆播种,9月下旬收获,因质量高,颗粒饱满 (百粒重约15~23g)且含油量高 (比南方大豆高20%~22%),因此作物以油用为主,多以国家收储的形式收购,供应九三粮油等国企。

(2)长江中下游夏大豆产区:此区域大豆种植面积仅占全国的10%,产量约占9%,且种植区域分散,多为小农区域供给型生产;光照充足,雨量充沛,一般5月下旬播种,耕作以田间套作为主,大豆品种繁杂;大豆品质为少油、高蛋白,成为家庭食用以及豆制品加工的主要供应低。区域依赖长江水系,以及长江经济带发达的公路网,交通便捷且运费低,成为东南沿海加工企业的重要原料采集地。

(3)黄淮地区夏大豆产区:此区域为我国第二大大豆主产区,种植面积约占全国的35%,产量约占30%;气候季节性强,大豆需要抢种抢收,容易遭受旱涝灾害的影响;大豆品种含油与含蛋白并重,一般分区域销售。黄淮平原作为中原粮食的主产区,人口众多,劳动力丰富;中原作为传统粮食种植区域,农作经验丰富;且陇海线、京九京广均在此交汇,粮食物流调控体系已初具规模,成为承接南北粮食供应的中心地带。

综上所述,三大产区由于经济条件不同,运输、加工、消费条件也各不相同,因此,转基因大豆的地区选择应当具备规模生产,机械化运作的区域以更好地发挥品种低成本高产的优势。

3.3 供需差距

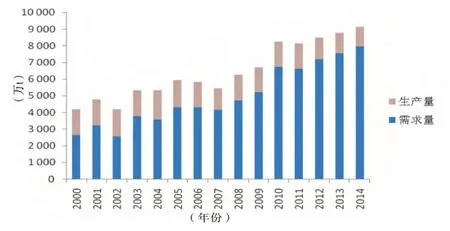

大豆市场的供需差距是由两方面造成的,一方面是需求量的不断上涨,另一方面是供给量的不断下降。如图1所示,大豆生产从2000年的1 540万t减少到2014年的1 220万t,年均降幅1.5%;大豆需求量则不断激增,从2000年的2 647.7万t增加到2014年的7 950万t,年均增幅达到14.3%。供需差距不断拉大使得国内需求更多依赖进口转基因大豆,这在片面上也反映出推广转基因大豆生产的市场潜力是巨大的。

从大豆的需求结构上来看,大豆主要用于两个用途:一方面是食用油消费的增加,另一方面是肉禽蛋奶消费的增加 (豆粕作为大豆副产品是牲畜的主要饲料来源)。而转基因大豆的优势主要体现在更高的出油率和出粕率上,根据美国威斯康星大学推广部门测算,转基因大豆出油率比非转基因平均高出5%,同时转基因大豆的耐寒、抗虫等特性使得生产成本可以优化20%,经济效益明显[17]。此外,传统大豆种植效益低下,一方面是单产低,当前我国大豆单产为1.8t/hm2左右,尚不及美国、巴西的70%;另一方面,大豆种植收益低,以2013年东北地区所产玉米和大豆为例,玉米单产为大豆的4倍,综合单位面积收益是大豆的3倍左右,豆农为追求更高收益纷纷改种玉米[12]。

因此,如若改变国内进口量与生产量倒挂的现状,就必须提高大豆的生产效益和经济效益,以便更好的激励农民从事大豆生产,其中推广转基因大豆生产是必由之路。

图1 2000~2014年中国大豆市场供需变化数据来源:中国农业统计年鉴计算绘制

3.4 政策导向支持

虽然我国大豆生产偏离了以转基因种植这一发展方向,但转基因科技的研发在上世纪八十年代就得到了各级政府的支持,在技术、人才和成果方面有了一定程度的积累。与此同时,国家还相继出台了法规政策来检测转基因种植和使用,规范转基因工程的研发和应用,以保障生物安全。如1996年颁布的《农业生物基因工程安全管理实施办法》、2001年出台的《农业转基因生物安全条例》对转基因、产品安全评级、监督等工作做了定义,更好的规范了研发行为[9]。产业行为规范的建立有利于消除消费者在食用转基因大豆产品过程的疑虑,为转基因食品营造良好的市场和社会氛围。

4 中国转基因大豆产业发展的路径选择

基于大豆产业资源现状和转基因大豆的特点,笔者认为,我国转基因大豆产业的发展可以采用两种农业共生共存,以传统大豆为根本保障食用,以转基因大豆为支撑支援大豆加工业的发展路径,具体发展,可从以下方面考虑。

4.1 利用地缘优势,实现转基因大豆生产集群化

两种农业共生共存的关键在于种植区域的规划,三大主产区在气候、种植条件和种植方式都有很大区别。鉴于转基因大豆生产在许多方面还需要检测和观察,同时从长远考虑转基因生物物种通过异花授粉对周边生物的影响,必须对种植区域实行隔离种植并采样观察。借鉴西欧管理经验,间隔区域一般在250~300m便可避免植物异交[18]。东北主产区地广人稀,便于生长检测,有利于转基因大豆实现分隔式生产,从整体上降低大豆杂质和收割难度;区域地势平坦,气候稳定,益于品种培养和生长;同时,东北作为重要的农牧区,有健全的农业配套设施和和加工企业,缩短大豆收储、加工、销售的周期。因此,综合各条件,东北主产区更益于开展转基因大豆的种植与生产。

4.2 关注市场导向,推动高蛋白节能大豆的研发

从市场需求来看,高油、高蛋白大豆是需求重点,从生产现状而言,降低生产成本、提高单产是生产需要突破的瓶颈。国外转基因大豆之所以得以迅速推广,便得益于大豆抗除草性能高这一特性。目前,中国一些育种单位已经利用实验品种与引进的抗除草品种杂交,在不同地区进行实验种植,具备区域试验种植的条件,为进一步发展高油节能大豆奠定了基础。

4.3 注重生态安全,规范农业种植及生产行为

规范农业生产,做好事前防范,是转基因大豆长远发展的必要条件。可以从以下方面入手:完善公共登记制度,明确种植范围,实现转基因种植责任到户;规范种子市场秩序,对转基因种子和非转基因种子做好标签,防止混种带来的潜在隐患;严格转基因大豆种植资格发放,在发放区域应采取民主协商、农户自愿种植的原则,与农户签订多方协议,明确相互责任。

4.4 加强政企交流,提高政策导向、宣传效力

良好的管理有助于社会公信度的建立,鉴于当前对转基因大豆的安全性尚存在分歧,政府必须严格产业政策的制定、加强产业生产的管理,具体可以借鉴西欧的做法;此外,政府应当发挥其在舆论导向上的优势,向公众普及转基因安全性知识,弥补企业在宣传上地域性的局限。

5 总结

当前学术界对转基因大豆推广种植的顾虑主要体现在两个方面:一是对转基因技术是否对人类健康有长久影响,二是转基因种植所带来的外来物种入侵的风险。但这些观点都缺乏全面的思考,目前国际对转基因产品的食用已经有成熟的研究,产品的安全性有了很大保证,此外,实行分隔化种植可以完全杜绝植株异交的发生。因此,综合中国大豆产业资源现状,应当认识到国内市场需求旺盛、加工潜力巨大,要摈弃过于看重种植面积的思路,转变发展观,研发高产、节本、稳定的转基因大豆品种,以提高自我竞争力。在推广过程中,规范产业种植行为,利用地缘优势开展集群化、分隔化生产,走转基因大豆和非转基因大豆共生共存的发展之路。

[1]侯文胜,林抗雪,等.大豆规模化转基因技术体系的构建及其应用.中国农业科学,2014,47(21):4198~4210

[2]杨树果,何秀荣.中国大豆产业状况和观点思考.中国农村经济,2014,(4):32~41

[3]杨树果.产业链视角下的中国大豆产业经济研究.中国农业大学,2014,(5)

[4]方燕,高翔宇.大豆压榨产业链价格传导的非对称性研究.价格理论与实践,2015,3(396):48~50

[5]黄天柱,李颖.改善当前中国大豆贸易逆差的对策建议.价格月刊,2014,5(444):41~44

[6]程遥.借鉴大豆主产国经验促进我国大豆产业健康发展.大豆科学.,2012,12(6):1013~1016

[7]崔卫杰.开放形势下的中国农业产业安全.研究与探讨,2015,(1):46~50

[8]于洁,郝庆升.入世后中国大豆经济效用与产业安全效用分析.吉林农业大学学报.,2015,37(1):120~126

[9]余永亮,梁慧珍,王树锋,等.中国转基因大豆的研究进展及其产业化.大豆科学,2010,29(1):143~150

[10]周超.保障转基因农业与非转基因农业共存的政策措施.宏观经济研究,2014,(2):18~34

[11]韩天富,侯文胜,王济民.发展转基因大豆,振兴中国大豆产业.中国农业科技导报,2008,10(3):1~5

[12]张志彬,王琼.粮食安全框架下国际农业资源利用的路径、模式与政策选择.农村经济,2014,(12):20~25

[13]金桂梅,袁锋,叶明恽.生态农业可持续发展体系建设及其产业路径研究——基于系统论视角.安徽农业科学,2013,41(24):10217~10218

[14]尹昌斌,程磊磊,杨晓梅.生态文明型的农业可持续发展路径选择.中国农业资源与区划.,2015,(2):15~21

[15]刘芳清,周克艳.长沙市有机农业发展路径研究.中国农业资源与区划,2014,(2):121~127

[16]许道夫.中国近代农业生产及贸易统计资料.上海人民出版社,1983

[17]谷强平,周静,杜吉到.基于贸易视角的中国大豆产业安全分析.大豆科学,2015,34(4):314~319

[18]周超.保障转基因农业与非转基因农业共存的政策措施.宏观经济研究.,2014,(2):18~23