西南民族地区旅游影响调控研究*——基于游客感知视角

2015-03-09罗盛锋刘永丽黄燕玲

罗盛锋,刘永丽,黄燕玲,刘 星

(1.桂林理工大学旅游学院,广西桂林 541004;2.中南林业科技大学生命科学与技术学院,湖南长沙 412006)

“旅游业不仅是一只会下金蛋的鹅,而且也会弄脏自己的巢”[1]。各种旅游影响问题日益引起人们的关注,对旅游影响的研究也应成为旅游研究的一个重要主题。利益主体的感知是评价旅游地可持续发展的核心标准之一,当地社区居民与游客是最重要的两大群体即“主人与客人”[2-3],“主客”对旅游地经济、环境、社会文化影响的感知直接关系到他们对旅游的态度与后续行为。旅游影响的研究视角主要集中在居民和游客两个方面,从居民角度进行旅游影响的研究已经较多,游客视角的相关研究明显不足。作为客人的游客是旅游影响的直接产生者与感受者,研究其对旅游地各类旅游影响的感知与态度,不仅可以为旅游地的开发与管理提供参考,还起到充实与丰盈相关理论的作用。

在国外,旅游影响研究主要从环境、经济、社会文化3个方面着手。最早的研究始于20世纪60年代旅游所造成的经济影响上,Melville与Clifton等分别以投入产出模型、结构方程模型研究游客消费的经济影响[4-5]。Nyaupane等研究游客感知旅游花费、游客数量等对当地居民收入、财政收入的影响[6]。环境影响上,随着环境质量的下降,这方面的研究逐渐增多,但侧重于游客对单体资源的感知。例如,Becken以离境的新西兰国际旅游者为研究对象,考查游客对航空器使用与气候变化影响的感知,探讨如何减少因旅行而产生的各种碳排放,提高旅游者的体验质量[7]。Hovardas指出必须加强游客对旅游生态影响感知的调查,提高游客环保意识,确保其进行负责任的旅游[8]。Marin等则从“主客”感知视角对意大利6个海滨城市的海滩使用、环境影响及管理进行研究,以期能指导海滨旅游的可持续发展[9]。文化影响方面,Paris以希腊两个临近岛屿为例,阐述了游客感知的旅游业发展对社会经济与文化的双重影响研究[10]。Yu等研究了中国、日本及韩国旅游者之间的文化差异以及这些差异将如何影响他们对韩国的医疗旅游的选择[11]。Manjula针对赴印度旅游的游客展开了游前、游后期望度与满意度的研究,研究表明如欺诈、乞讨、不卫生状况、安全度不高等刺激性因素都会让游客满意度下降[12]。总体上,国外游客视角的旅游影响研究在环境与经济影响方面已初具成效,社会文化影响的感知略显匮乏,而且较多地采用诸如logistic回归、聚类分析、主成分分析、结构方程等定量分析方法。

国内对旅游影响的研究始于20世纪90年代,但相关研究多从居民视角展开,真正从游客角度探讨旅游影响的研究很少。已有的研究也多数是游客对名胜风景区环境影响方面的感知,如苏欣欣[13]、陈春福[14]等研究旅游者对旅游景区的环境影响,分析其产生的原因,并提出旅游景区可持续发展的对策。祁秋寅、唐文跃等以四川九寨沟为例,通过构建结构方程模型探讨游客对环境影响的感知态度[15-16]。在社会文化影响上,肖洪根[17]、李星明[18]及欧阳润平[19]等从旅游者的角度分析了旅游对目的地社会文化环境所产生的影响。在经济影响上,周永振与王羽认为旅游淡旺季的巨大反差,对旅游地的经济、社会、生态等子系统产生巨大的影响[20]。王娟云等对游客感知视角下的旅游影响进行了综述,指出了近年来国内外在旅游者对旅游影响感知方面的研究状况与成果[21]。在研究方法上,汪侠等[22]的层次分析法与灰色理论、祁秋寅等[23]构建的结构方程模型、肖洪根[17]的旅游社会学方法均运用到分析游客对旅游影响的感知中。我国从游客感知视角研究旅游影响尚未构成体系,需要相关的研究逐步充实与丰盈该领域。

1 研究区域及研究设计

1.1 研究区域概况

研究区域的选择需充分考虑案例地的代表性、典型性、示范性等。在考虑案例地所处生命周期阶段、少数民族差异性以及在全国的知名度等特征的前提下,选取广西、贵州两省区的3个典型的少数民族聚居区为研究区域,分别是:(1)贵州黔东南州西江千户苗寨,位于贵州省黔东南州雷山县,寨内5 600多人,其中苗族占99%,是中国仅有的、世界无双的千户苗寨,素有“苗都之称”;(2)龙胜平安寨,位于广西龙胜龙脊地区,是龙脊景区最著名的壮族村寨,其中壮族占到总人口的90%以上,被外国游客称为“中国伊甸园”;(3)恭城红岩村,位于广西桂林恭城瑶族自治县莲花镇,村内90%的居民皆为瑶民,曾被誉为“中国乡村名片”。

1.2 研究设计

采用调查问卷的方法进行抽样调查,问卷设计以理论为基础,参考国内外相关研究文献与专家访谈意见制定出问卷初稿,于2012年5~6月进行了问卷预调查60份,选取各高校旅游学术界权威专家对问卷进行点评,经过多轮修改后,确定了最终问卷。调查问卷的内容分为两大部分:一是旅游者对旅游影响的感知评价 (表1);二是关于受调查者的基本情况 (包括性别、年龄、学历等)。

1.3 抽样调查与数据检验

正式调查时间为2012年7~10月,3个案例地均为旅游旺季,在此期间调查旅游者的感知更为深刻。调查对象为3个案例地主要客源国内旅游者,调查地点是3个案例地核心景区内。调查方法是随机抽样,通过现场访谈与问卷调查的方式收集原始资料,问卷当场回收。3个案例地各随机发放问卷321份,322份,350份,共收回有效问卷919份,有效率92.55%。然后采用SPSS软件对问卷数据进行分析处理。

以SPSS运算后的Cronbach’s α系数作为衡量问卷信度的标准,通过分析得出环境影响感知项、社会文化影响感知项、经济影响感知项及总问卷的α值分别为0.775、0.853、0.820及0.901。一般只要α值大于0.7,信度都可以接受。研究的各量表系数都达0.7以上,显示量表信度颇高,量表的指标基本能反映要测量的概念。

表1 问卷题项设置

2 结果分析

2.1 受调查者的基本情况

被调查群体的人口学特征是进行调查分析的根基,也是结论的本源。通过SPSS软件对数据进行了统计分析,由表2可以看出样本的随机性比较理想,囊括了不同年龄层次、不同文化程度、不同职业性质、不同收入阶层的人员,保证了分析结论的可靠性。

2.2 旅游对案例地各类影响的游客感知分析

为简化分析维度,采用因子分析法抽取公共因子。KMO值与卡方值是衡量是否适宜进行因子分析的检验值,KMO值越大,表明变量间的共同因子越多,原有变量越适合作因子分析。本研究中环境、社会文化、经济影响题项的KMO值分别为0.894、0.916、0.876,此外,Bartlett球形检验后的显示结果达到0.05的显著水平,说明问卷适合因子分析。

2.2.1 旅游对环境影响的游客感知分析

旅游环境影响感知共19项,经主成份分析与作最大方差旋转后,获得特征值大于1的因子4个,累计方差贡献率为61.875%。根据因子包含项目的特征,将4个因素分别命名为“负面感知”、 “环境意识”、“通达性”、“旅游地美化”。表3中各题项按对提取各因子的贡献排列,结果显示,游客在“负面感知”、“旅游地通达性”、“旅游地美化”上感知较高,均值在5以上。其中游客对“旅游地美化”的认知最强烈,均值为6.01,而其所对应的题项的赞成率都在75%以上;只有49.3%的游客赞成“大量游客的到来使旅游地社会秩序变的混乱与复杂”这一项,其他题项的游客赞成率皆在50%以上,说明游客对正面的环境影响感知比较突出,但同时也意识到旅游给当地自然环境带来的负面影响。第二个因子“环境意识”的方差贡献率为14.33%,均值只有3.50,说明游客的环境意识普遍不强,因此有必要对游客进行教育,规范其行为。

表2 样本基本情况

表3 基于游客感知的环境影响的描述性分析及因子分析

2.2.2 旅游对社会文化影响的游客感知分析

各公因子所对应的特征值、累计贡献率、均值等见表4。第1个因子“负面感知”的方差贡献28.154%,说明这是各因子中所含信息量最多的重要因子,但游客对社会文化负面影响感知却较弱 (均值为2.51)。“社会道德水准下降”、“人与人之间的信任度降低”、“黄赌毒等的犯罪可能性增多”、“引起了游客与居民的冲突”等题项的游客赞成率在40%以下,说明旅游地社会治安状况基本上令人满意。“冲击旅游地优良传统”、“文化资源的开发趋于商业化与庸俗化”、“民俗被歪曲,庸俗化”、“民族传统工艺技术失传”这几项游客比较赞同,说明当前旅游地面临着民族文化蜕变的危险,已影响到游客的体验质量。第2个因子“文化氛围与社会治安”的方差贡献率为21.632%,因子均值为5.51,各因子的游客赞成率皆在70%以上,说明游客对旅游地的文化氛围比较满意。其中在“提高旅游地社会治安与社会安全保障能力”这一项上认同率相对较低,这也说明了旅游地治安是游客比较看重的,而这方面存在一些漏洞,旅游地相关部门要给予足够的重视,为游客营造一个安全的旅游环境。第3个因子“社会发展”的方差贡献率为5.573%,各题项的赞成率较高,旅游对社会文化影响的认知态度是积极的。

表4 基于游客感知的社会文化影响描述性统计及因子分析

2.2.3 旅游对经济影响的游客感知分析

各公因子所对应的特征值、累计贡献率、均值等见表5。第1个因子“正面感知”的方差贡献率为34.311%,均值为6.04,说明大多数游客对积极的经济影响持赞同态度。第2个因子“负面感知”的方差贡献率为27.606%,均值为4.62,而在“过分依赖旅游业影响经济稳定”、“旅游者的增加导致旅游地物资与服务短缺”和“引起旅游地通货膨胀”3项上感知相对较弱,但总体上游客已经意识到了旅游给经济带来的负面影响。

表5 基于游客感知的经济影响的描述性统计及因子分析

2.2.4 差异分析

社会表征理论 (The theory of social representations)强调从群体角度来考察人们的感知和态度。有关旅游的知识体系影响了人们对它的感知。除去个体的直接经验,不同背景的群体在旅游影响感受度上可能存在差异。

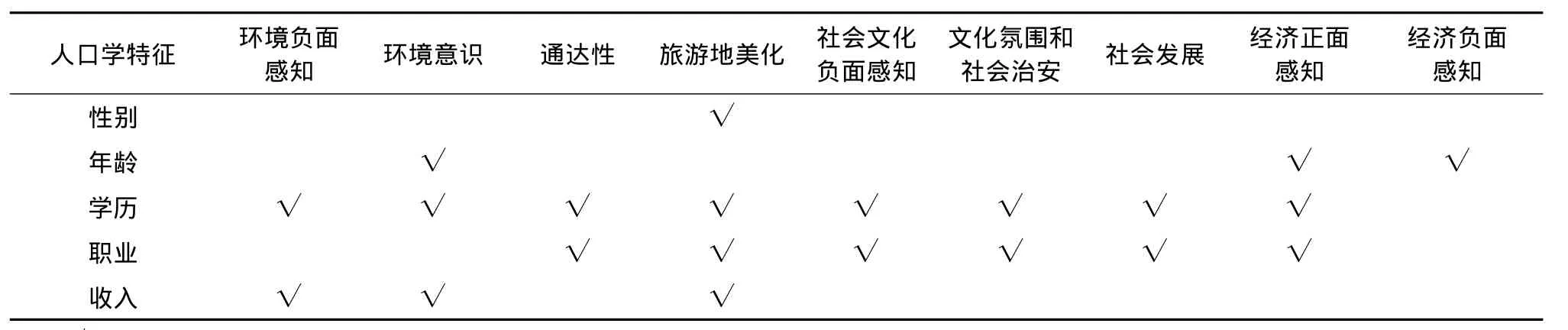

(1)性别差异分析。运用独立样本t检验比较不同性别的游客对旅游影响感知的差异。不同性别的游客只在“旅游地美化”这个因子上存在显著性差异 (P<0.05),见表6,对其他旅游影响因子的感知差异均不显著。从两者的均值比较中可以发现,女性对消极影响的感知稍强于男性。

(2)年龄差异分析。采用单因子方差分析的方法比较不同年龄群的游客对旅游影响的感知差异,在方差齐性时采用LSD法进行多重比较,在方差不齐时采用Tamhane’s T2法进行多重比较 (以下分析均采用此方法)。由方差分析可知,不同年龄的被访群体在“H2环境意识”、“J1经济正面影响”、“J2经济负面影响”上存在显著差异 (P<0.05),在其他因子上,游客年龄对旅游影响感知的影响不大。由多重比较结果可知,50~59岁被访者在H1、H2、H4、S3这几个因子上感知最强,60岁以上的被访者在H3、S1、S2、J1、J2因子上的感知明显强于其他年龄段的游客。其中在H2、J1、J2上,18~29岁与40岁以上年龄者感知有明显差异。总体上看,对旅游影响的感知强度随年龄的增大而呈上升趋势,而且年龄越大的游客对负面旅游影响感知越强。

(3)学历差异分析。在9个公因子中,除了“J2经济负面影响”外,其他8个因子在不同学历的游客间均存在显著性差异 (P<0.05),说明被访者的文化程度是旅游影响的感知差异的重要因素。其中在H1、H3、S1、J1、J2因子上,学历越高感知越强,赞同度越高;其他因子上学历低的被访者感知较强。大专及以下与本科及以上学历者普遍存在着感知差异。总体上说,学历越高的被访者对旅游带来的负面影响感知越强。

(4)职业差异分析。由方差分析结果可知,不同职业的游客在“H3通达性”、“S1文化负面影响”、“S2文化氛围”、“J1经济正面影响”因子上的感知存在差异 (P<0.05)。由多重比较可知, “工人”、“农民”的旅游感知普遍较弱,“政府公职人员”、“企事业管理人员”、“专业文教技术人员”及“服务销售商贸人员”的感知较强,“离退休人员”的旅游感知起伏不大,“学生”对旅游的负面影响感知较强。总体上,职业稳定的被访者对旅游影响的感知较强,低层的工人、农民等对旅游影响的感知较弱,并与其他的职业群体的被访者感知存在显著差异。

(5)收入差异分析。不同收入的被访者在“H1环境负面影响”、“H2环境意识”、“S1文化负面影响”、“J1经济正面影响”因子上的感知存在显著差异 (P<0.05),其中不同收入群体间对于“社会文化的负面影响”感知存在的差异尤为显著 (P接近等于0)。由多重比较可知,在H1、S1、J1 3个负面影响因子上,月收入为“5 000~8 000”的被访者感知较强,并与其他收入群体存在差异;而在H2因子上月收入为“5 000~8 000”的被访者感知较弱,与其他收入群体感知间存在差异。总体上来看,收入不同的被访者对旅游负面影响的感知存在差异,并且感知强度随着月收入的提高而增强。

表6 人口学特征方面的感知差异

2.3 研究结论

总体上看,游客对3类的旅游影响感知较强,对正面影响的感知强于负面影响的感知。其中游客对经济影响感知最强,对环境与社会文化影响的感知次之,而对旅游社会文化负面影响的感知最弱。一方面可能与案例地的发展阶段与性质有关,案例地旅游发展基本上处于成长期,许多问题尚未暴露,游客感知薄弱;文化资源是主要的旅游吸引物,游客对此感知强烈并持乐观态度。另一方面,环境的脆弱性、文化的抽象性、经济的利导性及游客认知的选择性都会影响到游客的感知。

社会表征理论强调从群体角度来考察人们的感知与态度。其典型特征是社会共享性与群体差异性;社会根源性与行为说明性;相对稳定性与长期动态性。游客对旅游影响的感知与态度受到来自社会等多方面因素的影响,因此,分析具有人口学特征的分类群体对旅游影响感知的差异,有利于掌握社会群体的社会共享性与差异性特点,以便于进行积极有效的调控。研究发现不同特征群体的游客对旅游影响的感知有差异。一是受教育程度是最具影响力的特征变量;二是女性对旅游负面影响较敏感,更具环保意识;三是年龄、职业、收入等因素对游客感知的影响不大,且各种特征变量之间的影响力各异。综合而言,学历高、职业稳定、收入可观的中青年游客对旅游负面影响的感知较强。

3 调控建议

正如有学者指出的那样“任何旅游经营,无论采取何种形式,都有一定的矛盾充斥其中”,如果处理不当将给当地造成很大的破坏。游客既是“已游”旅游地发展状况的见证者,又是“将游”旅游地旅游影响的可能制造者,旅游影响在一定程度上又会反作用于游客,在游客主体意识愈发强烈的情况下,很容易与其期望相左,降低游客的满意度并影响其重游倾向,对于目的地来说是非常不利的。游客对旅游影响的感知与态度关系到现行旅游市场的运转、旅游政策制定与实施、未来旅游资源的规划。通过了解游客对旅游影响的感知特点,找出游客旅游过程中的关注重点与旅游发展中的薄弱环节,然后有针对性地进行相关的调控,以达到旅游地与游客的良性协调共生。

旅游地的各种旅游影响可以通过游客感知进行衡量与调控,如何吸引游客并增强游客的重游或推荐意愿是旅游地首要关注的议题。根据游客对经济、环境影响感知较强,对负面影响的感知强于正面影响的感知,受教育程度是影响感知差异的最主要因素及女性游客的负面感知强等结论,建立以利益相关者为主导,以游客感知重点、差异为突破口,以教育、说服、培训、示范为手段的常规管理与全过程管理相结合的调控措施 (图1)。具体调控策略从以下几个方面分别展开。

3.1 建立调控循环体系

针对游客对旅游影响的感知情况,建立政策制定方、旅游地 (包括旅游企业和居民)及目标游客等多方主体联合的调控模式。通过多元化与多样化治理模式,产生调控主体之间的功能分工与关系协调,在多方利益平衡的基础上达到控制旅游负面影响,提升游客体验质量,实现旅游地持续健康发展的局面。

3.1.1 建立旅游影响的预警机制。

制定旅游地各种影响的指标标准,计算环境、社会、经济等承载力。在旅游地系统运作过程中观测系统运作效果与游客行为动向,收集广泛的信息、数据,对超出指标状况进行分析判断。

3.1.2 研究监测机制

通过预警机制作出的警示,运用GPS、遥感、抽样调查等方法收集旅游地发展状况与游客对旅游影响的感知情况信息,及时找出问题出现原因并进行相关研究,对事态发展状况进行及时的记录与备案,对其未来发展趋势作出前瞻性研判。

3.1.3 决策机制

针对监测系统收集的数据,要从大局出发充分吸收各方面意见,经过必要的研究论证,提出多种解决方案,决策时从多种决策方案中优中选优,在实施决策时又要跟踪进度,监督落实,发现问题及时纠正,决策后要对其效果进行评价,遵循这样的程序才能做出科学的决策,才能保证将旅游的影响控制在游客的可接受范围内。

3.1.4 反馈机制

将旅游者的意见纳入旅游地管理系统中,通过建立游客反馈机制,了解不同特征的游客的感知状况;了解旅游地其它利益相关者的反馈情况,能从不同的侧面得知旅游地的发展状况,及时将相关信息进行汇总存档,为历时比较研究开发数据库,为旅游地旅游规划、目标市场选择及选择性营销提供指导。同时反馈机制还能对前面环节的调控机制进行检查与优化。

3.1.5 控制协调机制

旅游地相关利益主体要在旅游地可持续发展上达成价值共识,各自履行相应的职责并相互协调来规范经营环境,改善“主客”关系。同时要聆听来自旅游从业者、游客等基层的声音,收集前几个调控环节的反馈信息对整个调控系统进行优化,并将最优的调控措施应用于下一轮的具体调控中,达到系统的自净优化功能。

图1 旅游影响调控体系

3.2 利益相关者的具体行为

3.2.1 政策制定方的管理

全面管理、协调与社区旅游有关的各项事宜,包括立法、规范收入的获取与分配、协调政策、项目与基础设施、市场管理等;对整个旅游规划和开发实施实时监控,包括资源开发、规划、服务和市场营销等,尽量减少可能出现的矛盾与冲突。

3.2.2 旅游地一方的管控

一是旅游经营者。通过了解游客对旅游影响的感知特点,旅游经营者应做到以下几点:做好旅游规划,针对不同人口学特征的游客的感知差异去开发旅游资源、设置旅游项目,构建一个不断更新的游客体验系统;在旅游地营销上尽量做到实事求是,主题定位与市场定位要符合旅游地性质与游客感知特点;构建游客行为监测、奖励及处罚管理系统,修正感知偏差;构建游客差异管理系统,及时掌握不同游客的情绪;做好有效信息的传递,注重情感交流;建立游客反馈机制,将相关信息及时汇总存档,为旅游地整个调控系统提供指导。二是当地社区。社区居民要充分认识到没有旅游者自己的利益也无法实现,在旅游发展过程中,不应该只看到旅游带来的负面影响而以偏见的态度审视对方,这方面需要相关部门的影响、教育及培训来改变居民观念;健全社区参与机制,规范其经营行为,形成良好的示范效应;培养居民的价值共识意识,促使其通过自身的行为来影响旅游者;保护旅游资源,这是旅游地持续发展、居民永续受益的首要条件。三是旅游从业人员。从业员工是对游客服务的“窗口”,最了解游客在旅游中需要什么。旅游政策上要规范基层人员的行为;管理层要给予其教育、培训及激励,端正其服务态度;从业人员需要收集和分析用户信息来了解用户的兴趣与行为,从而为不同用户提供差别化服务,特别是对感知强的游客提供特殊服务 (如女性、高年龄者、高收入者、职业稳定者等);积极宣传与保护当地旅游资源;以自身言行影响游客行为。

3.2.3 游客的自我管理

游客行为意识很大程度上取决于其自身的文化素养与道德水准。每个人都有可能成为旅游者,当认识到自己的行为会对旅游地产生影响,就要有意规范自身行为,培养认知理性,做好行为自律;积极收集旅游地信息,降低期望值;反馈感知信息,使旅游地获取产品或服务的改进意见或创意;进行信息共享,交流经验,潜移默化地改变彼此的生活和思维方式。

3.2.4 其他利益相关者方面的管理

相关专家学者对游客感知的研究能够丰富旅游理论研究体系,找出旅游系统的瓶颈,识别影响旅游发展的主次因子,然后配合相关部门做好调控工作,对旅游地可持续发展起着重要的推动作用。当地社团、民间组织及志愿部门对维护景区秩序发挥着重要的“正能量”,也可便利游客活动,引导游客文明出游。

[1]Hawkins J.Inverse images:The meaning if culture,ethnicity and family in postcolonial Guatemala.Albuquerque:University of New Mexico Press,1983,31~33

[2]Andereck K L.Tourists'perceptions of environmentally responsible innovations at tourism businesses.Journal of Sustainable Tourism,2009,(4):489~499

[3]Byrd E T,Bosley H E,Dronberger M G.Comparisons of stakeholder perceptions of tourism impacts in rural eastern north Carolina.Tourism Management,2009,(5):693~703

[4]Melville S,Andrea S.Estimating the economic contribution of visitor spending in the Kruger National Park to the regional economy.Journal of Sustainable Tourism,2006,(14):67~81

[5]Clifton J,Benson A.Planning for sustainable ecotourism:The case for research ecotourism in developing country destinations.Journal of Sustainable Tourism,2006,(3):238~254

[6]Nyaupane G P,Morais D B,Dowler L.The role of Community Involvement and Number of Visitors on Tourism Impacts:A Controlled Comparison of Annapurna,Nepal and Northwest Yunnan,China.Tourism Management,2006,27(06):1373 ~1385

[7]Becken S.Tourists perceptions of international air travel's impact on the global climate and potential climate change policies.Journal of Sustainable Tourism,2007,(4):351~368

[8]Hovardas T,Poirazidis K.Evaluation of the environmentalist dimension of ecotourism at the Dadia Forest Reserve(Greece).Environmental Management,2006,38(5):810 ~822

[9]Marin V,Palmisani F,Ivaldi R,et al.Users'perception analysis for sustainable beach management in Italy.Ocean & Coastal Management,2009,(5):268~277

[10]Paris S,Smith A J,Randall M,etc.Environmental and Cultural Implications of Visitor Access in the Kimberley Region,Australia.Australian Geographer,2011,42(3):257~271

[11]Yu J Y,Ko T G.A cross-cultural study of perceptions of medical among Chinese,Japanese and Korean tourists in Korea.Tourism Management,2012,(1):80~88

[12]Manjula C.India`s image as a tourist destination——A perspective of foreign tourists.Tourism Management,2000,(2):178 ~191

[13]苏欣欣,燕子,李红伟.旅游者对旅游风景区的环境感知研究——以五泉山风景区为例.中国人口·资源与环境,2011,(3):239~242

[14]陈春福,陈江,邱彭华,等.旅游者对景区环境影响及可持续发展研究——以海南省A级旅游景区为例.嘉应学院学报 (自然科学),2010,28(5):78~83

[15]祁秋寅,张捷,杨旸,等.自然遗产地游客环境态度与环境行为倾向研究——以九寨沟为例.旅游学刊,2009,(11):41~46

[16]唐文跃.九寨沟旅游者地方感对资源保护态度的影响.长江流域资源与环境,2011,20(5):574~578

[17]肖洪根.对旅游社会学理论体系研究的认识——兼评国外旅游社会学研究动态 (下).旅游学刊,2002,(3):25~29

[18]李星明,赵良艺.旅游者对发展中国家的旅游地社会文化影响研究.华中师范大学学报 (自然科学版),2002,(2):254~256

[19]欧阳润平,王立.张家界游客、居民及旅游从业人员旅游发展感知研究.湖南大学学报 (社会科学版),2007,(1):51~56

[20]周永振,王羽.基于季节性因素的草原生态旅游可持续发展探析——以内蒙古为例.中国农业资源与区划,2012,(6):91~95

[21]王娟云,黄燕玲.游客感知视角下的旅游影响研究述评.江苏商论,2012,(10):113~118

[22]汪侠,顾朝林,梅虎.多层次灰色评价方法在旅游者感知研究中的应用.地理科学,2007,(1):121~126

[23]祁秋寅,张捷,杨旸,等.自然遗产地游客环境态度与环境行为倾向研究——以九寨沟为例.旅游学刊,2009,24(11):41~46