城乡产业联动:生成、窘境与出路

——以广东湛江为例

2015-03-02王守智

王守智

(中共湛江市委党校经济教研室,广东湛江524032)

城乡产业联动:生成、窘境与出路

——以广东湛江为例

王守智

(中共湛江市委党校经济教研室,广东湛江524032)

城乡产业联动是现代城乡产业关系发展的必然趋势,是城乡发展一体化的关键突破口。然而自建国以来,我国城乡产业关系一直相对独立,束缚了城乡资源要素的自由流动,导致城乡二元结构特征逐步显化。尤其一些地方受制于城乡产业缺乏互动,导致产业布局不合理,产业同构问题严重,产业转型升级缓慢,进而束缚了整个区域经济的发展。因此,必须要对症下药,立足农村,着眼产业,推动城乡产业互动、联动、融合,以实现公共资源在城乡之间的优化配置、生产要素在城乡之间的自由流动,进而促进城乡协同、融合、一体化发展。

城乡产业联动;统筹城乡;城乡一体化

1 城乡产业联动的内涵界定与生成机理

经济上的联动发展需要以产业的联动和对接为基础。城市与乡村作为一种非均质的地域经济空间,是人类赖以生存、活动和发展的地域实体。[1]但在过去相当长一段时期内,受“工业优先、城市偏向”发展战略的影响,城乡产业长期脱节,导致产业布局不合理,产业趋同度过高,产业互动协作性不强,阻碍了城乡人口、资源、要素的自由流动,最终形成了分割对立、非良性互动的城乡产业关系,城乡二元结构的特征也一度显化。

城乡产业联动,就是要改变传统的、孤立的城乡资源配置方式,促使城乡产业形成利益共同体,实现城乡之间一二三产业在布局、分工和协作等各个层面的广泛联合,保障人口、资金、信息、技术等要素在城乡间的自由流动和优化配置,最终形成城乡间产业“互为依托、优劣互补、高度协作、联动发展”的一体化经济结构。[2]从具体的表现形式来看,城乡产业联动可归为以下三种。

1.1 农村内部三次产业的联动

城乡产业联动的目的是着重解决农业的现代化水平低、农村的工业化水平低、农业的劳动力严重过剩等问题。随着农业现代化的发展,大量农机、电力等工业辅助物的普遍运用,必会推动农村非农产业和农业产业化的发展,进而整合农业生产、加工、仓储、运输、销售等环节,形成沟通城乡两个地域、联动三次产业的农工贸产业链,也实现订单农业与加工制造业、流通商贸业的互补融合。[3]同时,随着农村产业联动效应的逐步彰显,农业劳动生产率的不断提高,会产生越来越多的剩余产品和劳动力,又会助推城市二、三产业的发展。农业与旅游业的融合互动催生了农村新兴业态——乡村旅游业,并延伸至上下游产业链,带动饮食、住宿等服务业的发展,包括激发农村土特农产品市场的兴起,又助推现代农业的发展等等。可见,农村内部三次产业的良性互动、联动,不仅有助于农村经济社会的发展,也为城市经济发展提供源源不断的动力。

1.2 城市内部三次产业的联动

从分工理论的分析视角来看,城市的产业基础无疑是第二、三产业,工业化可以说是城市经济发展的主要动力和重要依托。区域经济发展的经验表明,制造业与生产性服务业的关系,表现为相互作用、相互依赖、共同发展的一种动态的内在互动关系。随着工业化步伐的不断推进,劳动生产率的不断提高,对劳动力的需求不增反降,相应的产前、产后等第三产业的诉求却在增加,包括金融、保险、信息等生产性服务业,以及教育、医疗、社保等各类公共服务业和生活性服务业应运而生,第三产业将成为拉动城市经济发展的后续动力。

然而在城市内部还有一个城乡的过渡地带,即城中村、城乡结合部,这一区域还有部分人在从事第一产业。对于这一边缘地带,它既是“乡村之首”,又是“城市之尾”,[4]其产业联动效应更为便利和直接。一方面,可借用“总部模式”,即实施企业“总部向城市核心区集中,而生产基地则向城市周边分布”的双向迁移,[5]将生产制造、组装等环节或部门迁往这一地价较低、劳动力资源丰富的地域,带动其发展。也可作为城区主导产业的配套功能,发展房地产、观光休闲农业等;另一方面可借用“产业转移模式”,即将在城市中失去比较优势的衰退产业如装配制造业、仓储运输业等通过整体或部分迁移的方式,转向城乡结合部,进而为城市发展资本、技术密集的高科技产业与现代服务业腾挪产业空间。[3]可见,这一区域既是城乡优势资源互补的重要平台,如土地、劳动力、资本等,也是城乡产业联动联系最紧密的环节,对于城市产业的转型升级以及农村的工业化都具有重要意义。

1.3 城乡三次产业的联动

主要是农业与城市二、三产业的联动。农业实际上是孵化城市产业的源泉,农业的发展为城市的起源和城市工商业的发展奠定了基础。一方面,随着第一产业的发展,农业劳动生产率的提高,农业走上了规模化、机械化、科技化、标准化、产业化、市场化道路,产生了大量剩余产品和劳动力,成为城市的粮食供给基地、工业原料供应地、工业品市场和劳动力供应市场。同时,随着城镇化的推进,城市急需大量的物质资本以及人力资本通过农村输送到城市的二、三产业当中,城市的二、三产业也会根据各自优势以及整个区域的规划与布局,进行优化配置,实现产业的资源整合和要素重组,为城乡产业融合、一体化发展奠定基石。[6]另一方面,弗里德曼等人提出的核心与边缘区模型指出:城乡区域的差异会随着工业化进程的推进,资源不断从边缘区向中心区域集聚从而使中心区域扩大,但当工业化发展到一定阶段后,资源会从中心区域向边缘区扩散,带动边缘区的发展。[7]城乡产业的发展亦遵循此理,随着农村农业现代化技术的不断推进,具有资本、人才、技术优势的城市二、三产业也会将眼光瞄向第一产业,逐步向农业领域进行渗透和延伸,如城市工业可以为乡村农业发展提供先进的生产资料,包括农业机具、化肥、农药等,城市的信息咨询、教育培训等会为农业提供技术支持,往往涉足农业产前、产中、产后,直接影响甚至决定着农业产业化、现代化的进度。目前国内诸多企业已经开始向农村进军,如中国邮政、联通移动通讯等,并且展开了多种营销渠道的竞争,农业生产过程中的耕作、施肥、收割等环节“服务外购”的频率也在不断上升,同时,还出现了休闲观光农业以及专业化的服务团队,包括各类建筑施工队、丧葬嫁娶一条龙服务等,足见城市第三产业在乡村日益蔓延的市场。[3]因此,要实现经济上的快速发展,必须要构筑城乡产业间的联动、融合、一体化发展的格局。[8]

2 目前湛江市城乡产业发展中遭遇的现实窘境

湛江市位于广东省西南部,中国大陆最南端,东濒南海,南隔琼州海峡与大特区海南省相望,西临北部湾,是全国首批对外开放的沿海城市。全市总面积1.326万平方公里,人口约792万,下辖5县(市)、4个区和1个国家级经济技术开发区,合计有82个镇、2个乡、37个街道办事处、1 500个村民委员会、299个社区居委会。改革开放以来,湛江市一直非常注重统筹城乡的发展,也取得了一定的成绩,但受制于工业化和城镇化水平的相对滞后,导致城乡居民收入水平还不高。截至2013年底,全市常住人口约716.71万人,其中,城镇人口280.23万人,城镇常住居民人均可支配收入21 317.4元,农村居民人均纯收入11 381.1元。①无论是收入水平,还是增速,都要低于全省乃至全国的平均水平,这也从一个侧面印证了城乡产业发展对城乡一体化的束缚。因此,要统筹湛江城乡发展,提升发展水平,必须分析、解构城乡产业联动发展中面临的重重阻力。

2.1 城乡三次产业布局不合理,发展层次比较低

从历史纵向的角度来看,自改革开放以来,湛江市的三次产业结构呈不断优化的趋势,第一产业产值不断增加,但所占比重逐年下降,截至2013年底农林牧渔的总产值已达664.19亿元。第二、三产业比重总体保持平稳上升的趋势。2013年全年完成全部工业增加值726.17亿元,第三产业增加值达824.24亿元。尽管如此,2007年以来湛江市第一产业所占比重一直在21%左右徘徊,截至2013年底湛江市三次产业结构的比例为20.5∶39.5∶40,广东省三次产业构成为4.97∶4.3∶47.8,整个粤西地区产业结构比例为18.8∶42.2∶39,粤北地区的产业布局为16.3∶41.7∶42。②可见,湛江市的产业层次比较低,产业发展还是比较粗放,主要依靠廉价的土地、劳动力等初级生产要素,产业价值链也主要集中于“微笑曲线”的中间环节,即生产和加工制造环节,附加值比较低,而高附加值产业环节相对缺失,对城镇化发展以及城乡居民收入提升的支撑力度不够。

2.2 城乡主导产业不突出,带动作用不强

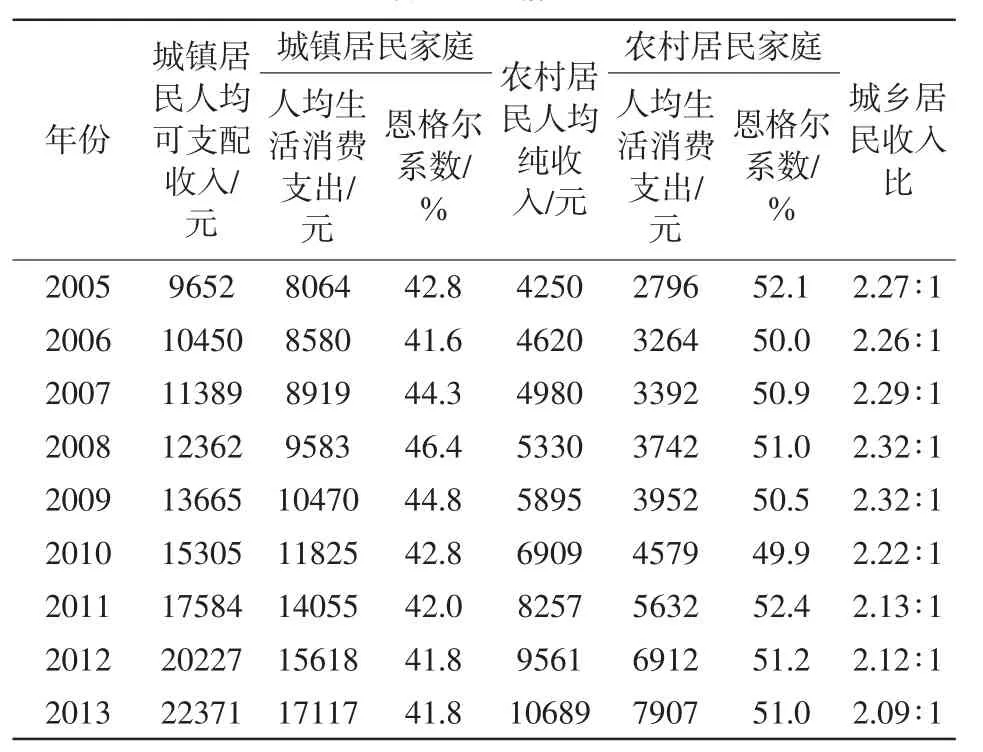

湛江是一个农业大市和农村人口大市,自2006年以来,湛江的农业经济总量一直是广东第一,2013年,湛江市农林牧渔业总产值占全省总量的12.74%。但农业大而不强,农业基础设施条件相对较差,农业产业化水平较低,产出率普遍不高,农业社会化服务跟进不足,农业综合生产能力、竞争力不够。城市第二产业受过去“两水一牧”等产业发展思路的影响,一直发展相对缓慢,对城市经济的推动作用不强,也束缚了第三产业的进度。同时,受户籍、社保等体制性约束,城乡产业发展相对独立,缺乏联动,导致城乡居民收入水平提升幅度较慢,消费层次也不高,见表1。截至2013年底,湛江市城乡居民收入比为2.09∶1,城镇居民的恩格尔系数为41.8%,农民的恩格尔系数为51%,相差近10个百分点,如果把教育、医疗、社保等非货币性因素考虑进来,湛江市城乡之间的现实差距可能还要大得多。③

表1 2005—2013年湛江市城乡居民收入、消费支出与城镇化水平情况对比

2.3 城乡产业间关联度不强,协同联动发展难平衡

2.3.1 工农业产值结构不协调

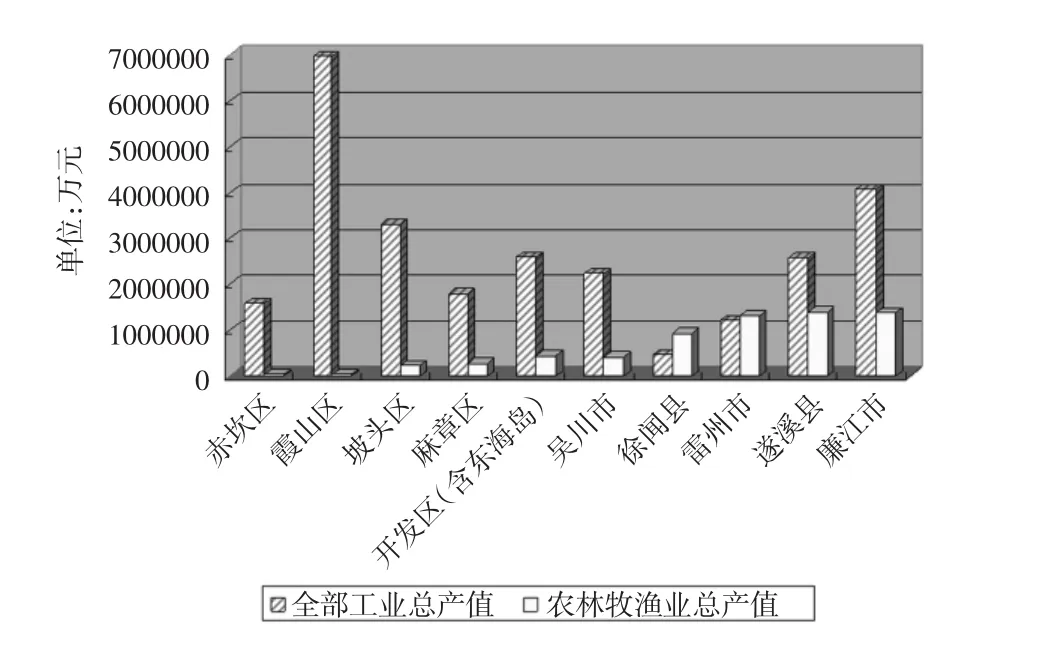

改革开放以来,湛江市第一产业产值比重不断下降,从1981年的54.2%降到了2013年的20.5%,年均下降的幅度超过了1个百分点;第二产业产值比重从1981年的25.9%上升到2013年的39.5%,年均上升的幅度只有0.43个百分点。显然,第一产业产值比重的下降,并没有推动工业化的步伐,说明城乡在工、农业发展中处于一种相对封闭运行的状态,缺乏联动。且对工业、农业发展重视程度不同,导致各县(市、区)工、农业产值的差距在逐渐加大,见图1。2013年湛江市全年完成固定资产投资1 020.76亿元,其中第一产业的投资额为 47.48亿元,而第二产业投资额为435.62亿元。所以,到2013年底,湛江市全年全部工业总产值为2 674.16亿元,比上年增长13.5%。而完成的农林牧渔业总产值则只增长4.2%。①正是由于工、农业发展速度和产值比重缺乏协调,进而影响到城乡其他产业的协调,制约了城镇化和城乡一体化的发展。

图1 2013年湛江市全部工业总产值与农林牧渔业总产值情况对比

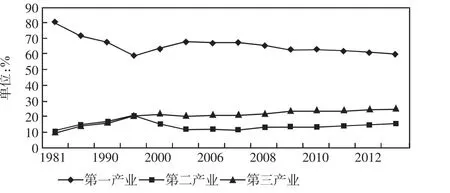

2.3.2 城乡产业的就业结构不联动

从城乡产业从业人员数的构成来看,见图2,虽然第一产业的比重在不断下降,但是从事第一产业的劳动力仍然占据着较大的比重。1981年湛江市第一产业的从业人员所占据的比重达80.6%,到2013年从事第一产业的人口仍然高达60.09%。从事第二产业的人员只占到了总人员数的15.18%,从事第三产业的人员只占到总数的24.73%,而此时第三产业的比重已占到GDP总量的40%。④说明湛江市在产业结构优化升级的同时并没有带动非农产业就业的扩张,产值结构和就业结构存在严重偏差。原因在于湛江城市二、三产业缺乏承载力,无法吸纳农村大量流出的劳动力,尤其是以重化工业为主的工业结构,其带动就业的能力和容纳就业的空间较小,[9]导致湛江多数农村富余劳动力流向珠三角等发达地区,而不是就地转移和消化,这也凸显了产业发展与就业结构之间的联动效应。

图2 1981—2013年湛江市城乡产业从业人员的构成情况

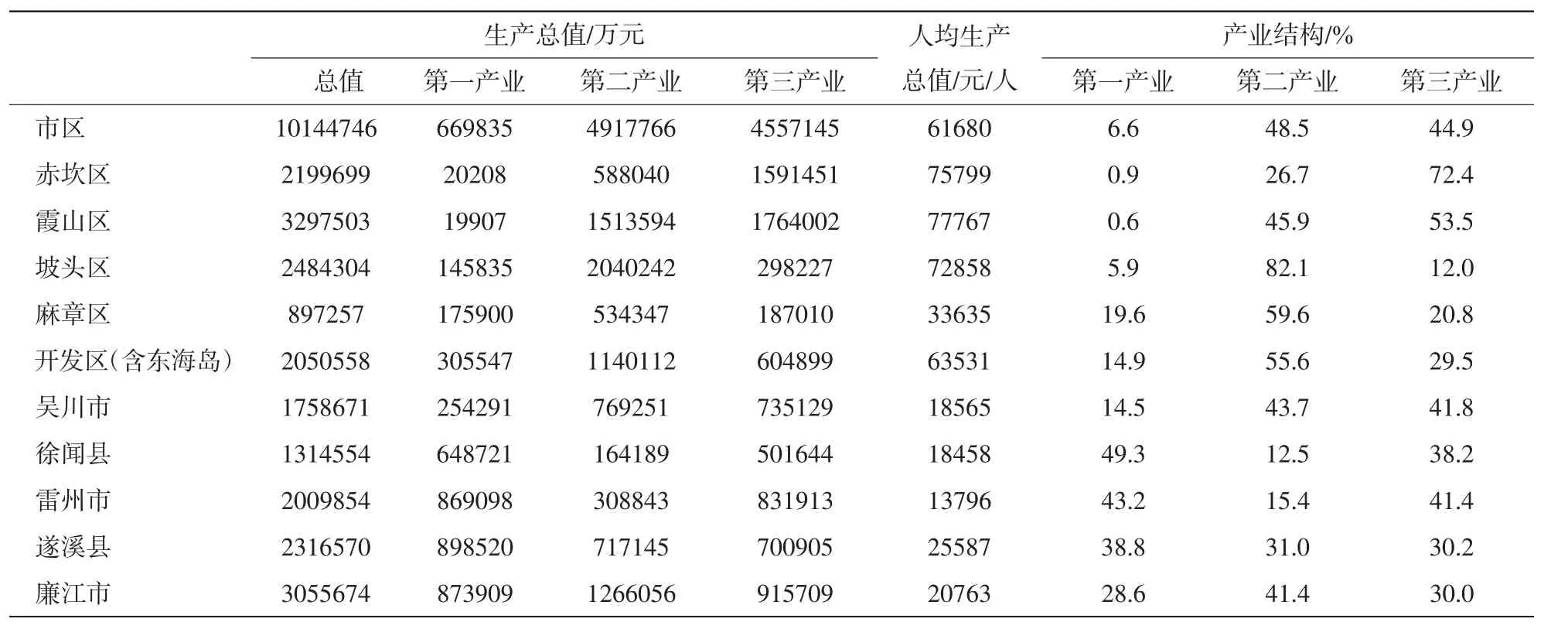

2.3.3 县域产业结构趋同性过高,互动协作程度不够

从湛江市5个县域发展来看,其三次产业结构的趋同度过高,见表2,如徐闻县2013年三次产业结构为49.3∶12.5∶38.2,遂溪县的产业布局是38.8∶31.0∶30.2,雷州市的产业结构是43.2∶15.4∶41.4,而市区的产业结构是6.6∶48.5∶44.9。不难发现,湛江各个县域的三次产业结构基本是“一三二”的格局,县域产业结构的演变升级明显滞后于市区,主要表现在一产的比重远高于市区,而二、三产的比重却大幅落后于市区。正是由于各县域产业结构的差异较小,趋同性过高,关联度不强,进而造成了产业竞争性大于合作性,束缚了区域发展,成为制约县域经济发展的关键所在。同时,农村工业在行业和产品结构上与城市工业结构的趋同性问题也比较严重,导致城乡之间缺乏合理的产业分工格局,相对应产业在要素和市场方面存在低水平的过度竞争,影响了城乡资源要素的优化配置以及三次产业的联动发展。这也进一步印证了城乡间产业结构的差异性反映城乡产业联系的密切程度。城乡间产业结构差异越大,则相应的产业联系越紧密,地域分工水平越高,越有利于经济合作和产业联动,从而达到互通有无、优势互补的经济效应。[10]

表2 2013年湛江市各县(市、区)生产总值及产业结构分布状况

2.3.4 城乡产业技术水平低,经济拉动效应不明显城乡产业联动效应的实现,必须建立在城乡产业发展达到或超越一定发展水平的基础之上,即所谓的“门槛效应”。如果城乡产业都还停留在一个较低层次,没有达到既定的规模,则无法实现城乡产业联动。对比湛江目前的产业发展现状,还有很大提升空间。如农村内部产业结构仍不合理,二、三产业发展严重不足,第一产业直到现在还表现为“农渔型”结构,截至2013年底湛江市农业总产值中,农业、林业、牧业、渔业的比例为54.57∶2.97∶15.4∶24.89。③农业科技含量不高,产业化程度低,且对自然与市场风险的抵抗力也较弱,缺乏市场竞争力。城市第二产业的发展,主要集中在石油和天然气开采、石油加工等重化工业,初级加工比重大,加工链条短,技术含量比较低,工业产品仍以中低档为主,新产品开发滞后,很难适应市场需求变化。制造业总量也不够大,且企业普遍存在生产设备老化、电气机械技术水平落后等问题。高技术产业虽然近些年也有突破,但占据的比重微乎其微。第三产业中传统产业多,而现代产业少,劳动生产率普遍较低,尤其像金融保险、信息咨询、中介服务、物流仓储、旅游等现代服务业发展相对滞后,城市承载力较弱,无法释放第一产业涌现的大量劳动力的就业弹性,导致城镇化的凝聚力不够,城乡产业的联动效应表现不明显。

2.3.5 城镇化发展滞后,束缚了城乡产业的配置与联动

城镇化的集聚经济效益、规模经济效益、优位经济效益和外部经济效益,对于优化城乡产业结构、提升产业布局具有重要作用。但21世纪以来,湛江市城镇化发展一直相对缓慢。截至2013年底,湛江市的常住人口城镇化率也只有39.1%,与2007年的城镇化发展水平基本持平,排在广东省的末位。城镇化发展相对缓慢,表现在就业结构上就是大量从业人员驻守在第一产业,进而束缚了农业产业化和现代化发展,制约了农村经济的发展和农民收入水平的提升。⑤第一产业长期处于低水平的发展层次,必然制约这个地方二、三产业的推进,导致工业化水平低,服务业发展落后,产生连锁反应,更不用说城乡产业联动了。尤其是城镇化水平滞后,导致基础设施建设跟不上,城市功能配套也不健全,必然给招商引资、企业项目落地等造成负面影响,城乡产业的合理布局和优化升级也受到牵制,达不到理想的城市规划和产业规划的效果,进而累积掣肘城乡的产业联动。虽然有些县域和城镇倾尽全力引进部分工业项目和企业,但很难根据城乡产业规划统筹考虑,合理布局,最终还是出现主导产业不突出,产业集聚效应不明显,传统产业、重工业居多,高新技术产业、现代服务业缺乏等问题。

3 加快推进湛江市城乡产业联动的对策思路

鉴于目前湛江市城乡产业发展中存在的布局不合理、关联度不高、联动效应不明显等问题,必须积极主动适应新常态,加快城乡产业结构的转型,要进一步厘清思路、科学规划、合理定位,要立足农村,着眼于产业,打破体制性障碍,推动城乡资源要素的自由流动,实现产城融合、城乡联动,构建城乡产业发展一体化的大格局。

3.1 制定科学合理的城乡产业发展规划,配套有利的产业政策

要根据湛江城乡各自的产业特征和内在规律性,合理布局产业,优化资源配置,争取发挥效用的最大化,建立生产、生活和生态有机结合的格局。首先从规划入手,树立全域规划理念,要按照“第一产业突出优势、第二产业向园区集中、第三产业依托主导产业为一二产业提供生产生活服务”的思路,调整和优化城乡产业结构。在做大做强湛江临港工业园和廉江、吴川三个省级产业转移园的基础上,积极支持各县(市、区)建设一个以上主业突出的产业园区,进而发挥集聚效应和对周边镇村经济的辐射带动。要突出以县(市)为单元的规划,以县城为中心、中心镇为支点,合理安排城乡建设、工农业发展、生态保护等各类空间,形成一个城市与农村、农业与二、三产业协调发展的区域空间一体化的经济系统。其次,要配套有利的产业政策,尤其要加大对农村、农业的政策倾斜力度,推动农村工业化、城镇化的发展。具体来说,一是要完善土地政策和财政政策。通过调节税负引导投资方向,促进城乡投资结构和产业结构的优化,再依托产业集聚效应带动城镇化发展。还要加快推进农村土地承包经营权确权颁证,并加快修订完善相关法律法规,为农村土地产权抵质押融资提供政策依据。二是要根据广东省主体功能区规划,对湛江各县(市)实施差异化的产业定位和政策配套,尤其要突出城乡发展的主业。三是要健全环境和资源有偿使用制度,建立生产要素投入的约束机制,依托严格的产业投资环境标准推动城乡产业结构优化。四是要对积极推动产业转型升级的企业,给予政策上的倾斜和优待,保障城乡产业与生态的平衡发展。五是采取贴息、补助、税收等措施,发挥财政资金投入的导向作用,鼓励社会资本积极投资开发农业和建设农村基础设施,建立对农业的支持和保护体系。六是健全农业风险分担政策机制。湛江地处沿海,易受台风海啸影响,可推广香蕉、玉米等保险,增强农业生产抵御自然风险的能力。还可探索农业补贴、价格支持等政策,建立健全自然风险、市场风险在农业产业内部甚至在三次产业内部的全社会风险共担机制,保护农民利益,维护农业在国民经济中相应的地位。

3.2 转变农业发展方式,推进农村“三产”有机融合

2014年中央农村工作会议也指出,未来我国农业产业发展的方向,就是要把产业链、价值链等现代产业组织方式引入农业,促进一二三产业融合互动,要将第一产业由单纯的农作物生产向农产品加工和流通及休闲服务业等领域交融发展,产业链得以延伸,实现农业附加值的增加和农民的增收。针对湛江市当前农村内部产业结构不尽合理,现代农业、农业多元化发展不够充分等问题,作为地方政府,必须要加大对农村资本的支持力度,积极鼓励城市资本向农村自由流动,增加农业发展中的工商资本和民间资本力量,农村也要积极承接城市的产业转移,要以现代农业理念破解农业难题,以高效生态农业的发展促进二、三产业的升级,丰富农村产业的多元化发展。一要用工业装备武装农业,大力发展农用工业,尤其要加快农副产品和海产品加工业的发展,并配套发展农业产前、产中、产后涉农工业和服务产业,实现产加销、贸工农一体化经营,推进产业集聚发展。二要加强垦地合作,建设一批科技农业示范基地,如廉江、徐闻国家级现代农业示范区等。三要以旅游开发为突破口,借助湛江地区独有的气候条件和农产品资源优势,大力发展热带观光休闲农业。湛江海洋渔业资源丰富,一方面应加快渔业转型升级,支持在湛江湾外建设深水网箱集聚区;另一方面应突出渔港风貌、渔家风情、渔民风采,规划建设特色渔镇,打造渔家乐和观光休闲渔业。通过推动一产与二、三产的有机融合,引导农民向旅游业和工业转移,增加收入。四要做好现代农业与信息咨询、金融保险等现代服务业的有效对接,推动农产品出口,增强农业市场竞争力。

3.3 加快工业结构转型升级,发挥集聚与辐射效应

统筹城乡发展要求建立在内生式产业发展模式的基础之上,即要通过全面提升产业自主创新能力,摆脱产业发展的路径依赖,实现产业价值链从单纯的生产、组装等低端环节向研发设计、营销、品牌培育、技术服务、供应链管理、专门化分工等高端环节攀升,最终提高产业国际竞争力,增强城镇化的内生动力。[11]因此,要根据湛江市的市情、民情,以及未来城乡的发展定位和主体功能区划,及时、有效地对城乡工业结构进行调整、升级,把县、县级市以及条件成熟的乡镇作为工业发展的主阵地,尤其要以产业园区为载体,形成主导产业要突出、特色产业要明显、产业链不断向上下游延伸的产业布局,以此来带动物流、信息咨询、商贸等第三产业的发展,形成工业向园区集中、生产要素向优势主导产业汇集、各类生产性服务和配套产业向纵深发展的局面。尤其是家具、家电、纺织、羽绒、珍珠等湛江传统优势产业,在新常态下亟需进行升级改造,才能增强竞争力和发挥辐射作用。对于零星分散的乡村工业造成的乱占土地、重复建设、资源浪费、环境污染等问题,要及时进行整改,以实现资源配置的最优化。对于湛江宝钢和中科炼化循环经济示范项目,一方面要进一步建立健全上下游产业链,扩大其辐射范围;另一方面可发展工业旅游,实现二、三产业联动发展。同时,还应依托湛江优势,培育壮大生物质发电、海洋医药等战略性新兴产业。当然,要在中心城区、产业园区优先发展的同时,尽量延伸产业链至各个县(市),甚至镇、村,通过以工促农、工农联合,推进城乡关联企业的集群发展,实现城乡产业的资源、要素的互动,推动产业发展一体化。

3.4 大力发展现代服务业,提升城乡产业发展层次

第三产业,尤其是服务业,在比较效益、就业效应、能耗水平方面都比一、二产业具备优势。因此,要实现就业结构的优化,必须要大力发展第三产业,尤其是现代服务业。湛江生态环境优良,滨海旅游资源丰富,是发展现代服务业的绝佳地域,但长期以来缺少发掘,资源闲置现象严重。因此,要着力调整第三产业内部结构,改造传统服务业,大力发展生产性服务业,促进工业与服务业有机融合、互动发展,强化产业结构与城镇化的关联耦合度。一要用现代化的新技术、新业态和新服务改造传统服务业,以信息化建设提升服务业水平。如借助中国海博会、湛江海洋周、中国海鲜美食节等平台,举办海鲜美食、珍珠、游艇、水产加工、海洋旅游、农产品等专业会展,发展会展经济。二可针对湛江城镇化发展以及宝钢湛江钢铁项目等重大项目带来的需求,积极发展现代服务业,如金融保险、现代物流、中介咨询、会计审计、教育培训、信息服务等生产性现代服务业,增强产业影响力和关联度。三要在服务业的区位配置上,县区、中小城镇应重点发展传统服务业;而中心城区,要顺应产业转型升级的规律,大力发展精深加工工业和新兴高新技术产业,由工业生产型向服务型转化,尤其应着力发展金融保险、信息咨询、大型商业、科教文卫、旅游业、旅馆业等外部效应较高的现代生产服务业。[12]目前湛江正努力把滨海旅游业打造成为战略性支柱产业,应有效整合“五岛一湾”的资源优势,以及吴川吉兆湾滨海旅游集聚区、雷州盘龙滩滨海旅游区和徐闻旅游综合改革示范县等资源,来实现旅游产业的发展。农村还可利用新农村建设的成果,开发特色乡村生态旅游、农家乐、休闲观光、养老等新型产业,满足城乡不断升级的消费需求,进一步拓展农村产业的发展空间。

3.5 创新投融资体制,缓解地方财政压力

首先,要进一步完善政府投入与市场补偿相结合的投融资体制。一方面要加大政府的投入,尤其是用于农业产业化的资金投入。同时,要引入市场竞争机制,以土地作为股本投入,以优势资源的市场潜力作为资本投入,吸引有实力的企业和外商进入本地投资。地方政府也要积极探索通过财政贴息、产品价格调整、提高投资回报率等办法吸引社会投资市政设施、农村基本公共服务设施建设。二是要深化银政、银企合作,引进更多金融机构,为农产品加工营销企业提供信贷支持,支持地方企业以及农村产业发展。要积极利用TOT、BOT形式吸引外资,通过股份制进行市场融资,推动城乡产业联动发展。三是深化城镇投资管理体制改革。抓紧筹备建立各级城镇建设投资公司,负责城镇基础设施建设资金筹措和资产运营,建立城镇基础设施“投入—产出—积累—再投入”的良性循环机制。四是深化财税管理体制改革,完善分税制财政管理体制,对19个中心城镇基础设施建设实行有重点的财政扶持政策。对非试点镇、村,通过实行财政转移支付等政策调节,基本保证其财政收支的平衡。以改善供水、道路、垃圾和污水处理等城镇基础设施为重点,继续加大对城区基础设施和小城镇建设的财政投入。五是创新农村土地产权抵质押融资方式。2014年中央一号文件也提出“允许承包土地的经营权向金融机构抵押融资”,因此,下一步要尽快完善农村土地产权抵质押融资的相关配套政策,从而进一步拓宽农业和农村发展的融资渠道。六是深化农村信用社改革,通过向农户、企业、信用社职工进行增资扩股,建立股份合作制带社区性的地方金融机构,增大农村贷款的资金量。同时,促进融资担保行业健康发展,用好中小微企业发展资金池,力促金融活水更多流向“三农”,流向中小微企业,流向实体经济。

3.6 健全农村基本公共服务体系,打造城乡产业联动平台

良好的基础设施条件和健全的公共服务体系,是确保城乡产业联动的重要前提和支撑,能够促使产业互动更为频繁、互动效应更加明显。但就目前湛江的现状而言,农村的基础设施和公共服务设施还严重滞后于城市。因此,加快健全农村基本公共服务体系建设,已成为当务之急。首先,在地方财政资源和建设资金的投向上,应逐步向农村倾斜。近些年,在《广东省基本公共服务均等化规划纲要(2009—2020年)》政策指引下,湛江市加大投入推动基本公共服务均等化试点,取得很好的成效,下一步亟需将经验推广。其次,要根据城乡产业发展规划的统一安排,推进城乡交通、通讯、供电、供水、供热、供气等与公共服务密切联系的设施建设,提高农村居民幸福指数,避免人口向城市的大量迁徙,减轻城市解决就业的压力,也有助于农业人才在农村这块大天地中大展拳脚。同时,基础设施建设的健全,有利于改善和提升投资环境,达到“筑巢引凤”的效果,从而为城乡间的产业联动奠定良好的基础。

3.7 打破体制性障碍与束缚,确保资源与要素自由流动

城乡产业联动效应的实现,核心问题是要充分发挥城乡各自的优势,实现资源要素的合理配置,不仅农村的劳动力、土地等资源向城市流动,也要引导资金、技术、人才等要素流入农村,形成城乡经济的合理分工、专业化和交换体系,瑞典经济学家缪尔达尔称之为回波效应(劳动力、资金、技术等生产要素因为收益的驱动从落后地区向发达地区流动)和扩散效应(落后地区从发达地区获得资本、人才等支持)。但是在现实条件下,由于行政区划的设置和现有的管理体制,各个地区基于自身利益最大化的考虑,设置了形式多样的行政壁垒,限制了市场要素的自由流动和资源的有效配置,导致城乡间产业分工不明确、主导产业不突出、产业同构现象严重等问题,最终阻碍了城镇化的发展,形成了巨大的城乡、区域发展差距。因此,要真正实现城乡产业的良性互动,必须要打破这些体制机制的约束。具体包括:传统城乡分割的户籍制度、凝固的农地制度、低效率的城镇土地使用制度、社会保障制度以及中央与地方财税管理体制的不统一等等。只有加快各项制度的改革,以及政府职能角色的转换,使资金、劳动力、技术等要素的潜力得到充分发挥,才能打破行业垄断和行政保护,促进城乡土地、人口等生产要素资源的合理配置,实现城镇化的有序推进和经济社会的可持续发展。

3.8 坚守生态保护原则,实现城乡长久可持续发展

我国传统经济发展模式一直延续的是一条粗放型的工业化模式,而工业化的发展方式又决定了城镇化发展的模式。所以这一模式的连环效应,不仅制约了城乡产业的转型升级,更带来了诸多的“城市病”、“农村病”问题,造成了经济效益与生态效益的严重失衡。虽然湛江目前环境质量在广东乃至全国都属前列,但随着工业化、城镇化步伐的不断加快,尤其是近期宝钢湛江钢铁、晨鸣纸业、大唐雷州火电等项目相继上马,对资源环境的承载力也构成了极大的挑战,因此,坚守生态保护原则,持续推动城乡产业结构调整和融合发展将是湛江实现“既要经济崛起、又要蓝天碧海”的重要保障。产业融合的过程伴随着结构调整与产业演进,是转型升级的催化剂和经济增长的助推器。[13]因此,要适应经济新常态的诉求,要加快转变湛江经济发展方式和城镇化发展模式,要做到经济效应与生态效益的融合,关键在于实现城乡联动、产城融合。这就要求我们在产业发展上从高投入、高能耗、高污染、低产出的模式向低投入、低能耗、低污染、高产出的模式转变,对传统产业发展模式进行生态化改造,促进产业绿色发展、循环发展、低碳发展。在城镇化发展方式上,由只注重物质形态的外延型增长向侧重质量的内涵式发展模式转变,走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路。湛江市坚持海绵城市、循环城市和脚印城市的发展定位,也正遵循了城镇可持续发展的规律。通过建立和完善城乡环境保护和生态建设一体

化体系,真正做到产业发展、城镇化发展与生态文明建设的有机融合,努力营造人、自然、社会和谐相处、长期可持续发展的良好氛围与环境。正如习近平总书记在中央城镇化工作会议上所指出的,要“让城市融入大自然,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”。

注 释:

① 数据来源:2013年《湛江市国民经济和社会发展统计公报》。

② 数据来源:2013年《广东统计年鉴》。

③ 数据来源:笔者对2013年《湛江统计年鉴》相关数据进行了对比计算。

④ 数据来源:2013年《湛江统计年鉴》。

⑤ 数据来源:笔者对2000—2013年《湛江统计年鉴》有关数据进行了对比计算。

[1] 段禄峰,张鸿.城乡一体化视域下的西安市城乡二元经济结构解析[J].生态经济,2011(8):73-76.

[2] 刘晓玲.城乡产业一体化的内涵分析与演进路径[J].北华大学学报:社会科学版,2012(6):46-49.

[3] 张妮妮.我国城乡产业一体化发展的现实障碍与突破[J].宿州学院学报,2014(11):5-7.

[4] 李存贵.中国城乡一体化进程中的产业合作问题研究[D].哈尔滨:东北林业大学,2011.

[5] 成德宁.我国城乡间产业的迁移与分工协调发展[J].经济学家,2011(8):44-49.

[6] 郭振宗.中国城乡产业融合发展的阶段性特征、发展趋势及促进对策[J].理论学刊,2013(8):52-56.

[7] FRIEDMAN J.Regional Policy:A Case Study of Venezuela[M]. Cambridge:MIT Press,1966.

[8] 吕涛,聂锐.产业联动的内涵理论依据及表现形式[J].工业技术经济,2007(5):2-4.

[9] 田坤明,阿不都热扎克·铁木尔.新疆农村城镇化与产业结构关系研究[J].新疆社会科学,2010(5):38-43.

[10]王文森.产业结构相似系数在统计分析中的应用[J].中国统计,2007(10):47-48.

[11]黄勤,杨爽.通过产业转型升级加快推进新型城镇化建设[J].经济纵横,2014(1):44-47.

[12]夏泽义,赵曦.城镇化、农业现代化、产业结构三角关系实证研究[J].社会科学家,2013(8):54-58.

[13]王征.产业融合:新兴产业发展的有效路径[J].天津商业大学学报,2014(4):6-9.

Urban and Rural Industrial Linkage:Generation, Dilemma and Way out——Case Study of Zhanjiang,Guangdong

WANG Shou-zhi

(Teaching and Research Section of Economics,Party School of CPC Zhanjiang Municipal Committee,Zhanjiang 524032,China)

The urban and rural industrial linkage is the inevitable trend of the development of modern urban and rural industrial relation and the key breakthrough in the development of urban-rural integration.However,since the founding of PRC,the relationship between urban and rural industries has been relatively independent,which has limited the free flow of urban and rural resources and resulted in the gradual manifestation of urban-rural dual structure.Some places are especially subject to the lack of interaction of urban and rural industries,resulting in the unreasonable industrial layout,serious industrial isomorphism,slow industrial transformation and upgrading,which has limited the development of regional economy. Therefore,it’s necessary to suit the remedy to the case,focus on industry based on rural area and promote the interaction, linkage and integration of urban and rural industries,realizing the optimal allocation of public resources and the free flow of factors of production between urban and rural areas and promoting urban and rural coordination and integration.

urban and rural industrial linkage;balance urban and rural development;urban-rural integration

F269.27

A 【文章编号】1674-2362(2015)06-0040-08

(责任编辑 于 丹)

2015-06-25

王守智(1981—),男,安徽肥东人,讲师,法学硕士,主要从事城镇化与农村问题研究。