将国家带入文化社会学*

2015-02-25肖文明

肖 文 明

将国家带入文化社会学*

肖 文 明

摘要:文化社会学*本文所说的文化社会学,其对应的英文是sociology of culture而不是亚历山大(Jefferey Alexander)近年来所大力倡导的cultural sociology(关于亚历山大的文化社会学,可参考周怡的《强范式与弱范式:文化社会学的双视角——解读J.C.亚历山大的文化观》一文)。粗略而言,前者是试图通过不同的角度来分析和解释文化,文化是因变量;后者则试图揭示出社会生活的文化性,或者说以文化的视野来诠释社会生活与事件,在某种程度上文化充当的是自变量的角色。显然,本文强调的是国家对于解释文化运作与变迁的重要性,这自然属于sociology of culture的范畴。当然,从cultural sociology的视角来看,我们也需要去解读国家的文化性,但这将属于另一篇文章要处理的问题。是晚近社会学界发展迅速的一个分支领域,但该领域既有的几种主要理论视角对国家角色未给予足够重视,尤其缺乏概念上的操作化。在对文化社会学的几种主要理论视角予以批判性回顾的基础上,初步尝试将“国家中心观”和“社会中的国家”的理论视野融入文化社会学,从而为国家概念在文化社会学领域中的操作化提供初步的参考框架。这不仅可矫正文化社会学中层理论建构的缺憾,也可拓展“国家中心观”的经验研究领域。

关键词:国家中心观; 社会中的国家; 文化行动者

一、引论

斯科波(Theda Skocpol)、伊万斯(Peter Evans)等人于1985年合编的《找回国家》一书(Evans et al., 1985),在批判过往的“社会中心视角”基础上,旗帜鲜明地提出要“将国家带回来”,这一“国家中心观”已然是当代社会科学的重要分析路径。尽管学界对“国家中心观”所强调的国家之相对自主性有很大的争议,但大体都会认同,国家是理解社会生活的重要解释变量。

当代中国社会科学界对于国家的研究兴趣似有与日俱增的趋势,国家理论、国家建设与国家能力的相关译著与研究也时有所见,但就当代中国的社会学研究而言,对国家的分析与对国家视角的运用仍有待进一步地深化。有学者针对当下颇为兴旺的中国农村研究指出:“这些研究中一个比较共同的特点是对于国家或政府权力的讨论不够深入。国家权力在这些研究中被作为前提条件出现,或者作为一个模糊混沌的庞然大物来对待。”(周飞舟,2006:4)与此类似,学者也对关于城市的社会建设研究评论道:“对商品房小区的研究纷纷将目光投向轰轰烈烈的业主自治和业主维权等集体行动,探讨其对中国公民社会的建构作用。与此同时,作为‘国家—社会’关系中的另一方——国家,则似乎在小区社会生活中销声匿迹了。”(王汉生、吴莹,2011:64)在中国劳工问题的研究中,国家变量在工人阶级的发展变迁这一历史性转型中的作用尚未得到足够的重视,社会、文化、历史经历等仍然是主导的解释变量(陈峰,2009 )。同样的,在中国社会学界颇具影响力的社会分层研究,也缺乏国家政策如何影响社会分层结构的研究(李强,2008)。

事实上,这一现象并不是中国社会学的独特现象,也同样存在于英美社会学界。例如,在宗教社会学领域,社会学家在考察教派演化的时候通常关注诸如群体规模的扩大、成员代际更替等宗教团体内的因素,很少注意国家的作用(卢云峰,2011)。何蓉也指出,在宗教社会学领域里颇有影响的宗教市场论,视国家的宗教管制为某种无效率,从而在其理论前提中排斥了作为一种规制力量的国家(何蓉,2008)。刘思达对职业社会学的回顾也发现,在各主要学派的著作里,国家在职业生活中的地位被以各种方式边缘化了(刘思达,2006)。

概而言之,无论是英美社会学界还是当代中国的社会学研究,某种程度上都存在着没有充分重视国家在社会学分析中的作用的倾向,尤其是未能提供对国家变量的具体操作化*对此现象,吉登斯曾有过相应的解释。吉登斯认为这是源于扭曲的社会分工,即认为社会学所要研究的是社会,即19世纪思想家所说的市民社会,对国家的研究则被看做是政治学的专属范围。他也指出,另一方面,在对古典经济学进行批判的过程中,马克思主义和非马克思主义社会学却共同延续了古典经济学的这一观点,即社会变迁的最重要动力来自于生产领域,也就是市民社会领域,国家只负责提供一个能够使经济契约受到保护的法律框架,并从整体上监督共同体的利益(Giddens,1982)。。这正是“国家中心观”试图予以矫正的,但衡诸上述事实以及下文的论述,这项工作显然仍有待进一步推进。

本文将以晚近美国社会学界发展最为迅速的分支学科之一——文化社会学——作为理论个案,来进一步推进这项工作,首先是批判性地回顾既有的一些文化社会学的理论视角,再铺陈将国家变量引入文化社会学分析的可能路径。事实上,《找回国家》一书所涉及的领域主要涵盖经济、政治、社会政策等方面,而该书的三位作者在随后的学术生涯中的关注点也主要在上述领域,而对文化领域有所忽略*伊万斯与笔者于2010年的一次私人交流中也承认,国家中心观未能足够关注文化领域。。在此意义上,本文既是对文化社会学理论视角的一个修补,也试图对“国家中心观”的分析框架与经验研究对象予以推进。通过“将国家带入文化社会学”,我们可搭建起国家理论、政治社会学与文化社会学之间的桥梁,并进而丰富各自的研究。

在进入更具体的分析讨论之前,有必要先澄清“国家”与“文化”这两个关键概念。本文对国家的界定,基本采取的是韦伯的界定,即有权威制定规则并以此管理整个社会的一套机构,它们拥有在特定区域内对合法暴力的垄断。事实上,只有现代国家,才能真正接近韦伯所定义的“国家”,其建立在一套理性化的科层制与运作机制之上,并不断渗透到整个社会的基层,因此才能实现对合法暴力的“垄断”。国家是一整套的权力体系,在此意义上国家不等于政府,但政府无疑是国家最重要的构成。与之相关,下文在讨论国家与文化的关系时,必然会在相当程度上涉及政府的文化政策、政府与文化机构的关系等内容,但这并不意味着将国家等同于政府。文化这个概念在界定上存有很多争议,所以威廉斯(Raymond Williams)才会称文化为最难定义的一个词语。诸如帕森斯等学者实际将文化等同于价值(value),另一些学者将文化视为象征系统(如吉尔茨),还有一些学者则视之为实践,诸如流行的“反抗”和“工具箱”(tool kits)这样的术语(Swidler,1986),都是表达这样的含义。本文所采用的文化概念更接近美国社会学家格里斯伍德所谓的文化物品(cultural objects),尤其是在大众层面进行生产和传播的文化物品,诸如大众音乐、电影等(Griswold, 2004)。与之相应,本文所关注的“文化社会学”主要是指关注文化物品的生产与创造的社会学研究*在文化社会学(sociology of culture)的范畴中,格里斯伍德曾提出过著名的“文化菱形”(cultural diamond)的说法,认为文化社会学的分析落实在四个方面,即文化客体、文化创造者、文化接受者和社会世界(Griswold, 2004)。霍尔等人则将文化社会学的分析性框架界定为以下一些内容:文化的制度结构;文化历史和文化形式的保存;文化的生产与社会传播;文化的效果;意义与社会行动(霍尔等,2009 )。如正文所述,本文的分析将更关注文化创造者或者说文化的生产方面的理论,而对其他方面的理论论述会有所忽略。。

二、对文化社会学的几种理论视角的批判性回顾

不过,在当下最具影响的几种文化社会学的理论视角中,仍缺乏对国家视角的充分重视,尤其是缺乏对国家变量的操作化和具体化*在笔者所见几本有影响力的文化社会学的教科书或指南中,鲜见关于国家与文化的专题。霍尔等人的《文化:社会学的视野》(2009)一书中有专题讨论,但也很简略。。 换言之,没有有力的国家理论以作支撑来细致论述国家在文化的生产创造过程中的作用。当然,在有限的篇幅内,我们无法详尽和面面俱到地论述文化社会学的所有理论视角,仅对几种主要的理论视角予以批判性的考察*如前文所述,本文主要关注的是sociology of culture的传统,因而对cultural sociology的相关理论将会予以忽略。而在sociology of culture的范畴下,本文的回顾也将更注重文化创造者或者说文化生产方面的理论,而对其他方面的理论论述会有所忽略。。需要说明的是,此处采纳的理论分析方法正是亚历山大所谓的“测震术”(seismographic principle),以探寻文化社会学的理论地形图中的一条连贯“断裂带”(Alexander, 2003)。

(一)“文化工业”理论

法兰克福学派的“文化工业”理论,结合了马克思主义视角与韦伯的问题意识,迄今对我们的大众文化分析影响深远。文化工业理论的主旨是要阐明现代社会的大众文化,作为一种标准化的工业所制造出来的标准化的产品,丧失了批判的意识,而充当的是社会整合的工具。它所生产出来的是一群麻木和顺服的大众,而这也达到了资产阶级继续维持其统治的目的(Horkheimer and Adorno,1972)。“文化工业”理论引导我们关注大众文化的生产过程及其形式。不过,作为哲学家的批判理论家并未提供相应的细致的社会科学概念以分析此文化生产过程。后来的马克思主义者也批评法兰克福学派的高头讲章未能注意“凡俗”的政治经济学过程(Bottomore,1984)。

我们可以看到,文化工业理论的文化观主要延续了马克思主义对文化的看法,即文化很大程度上是一种意识形态;其国家观也同样接续的是传统马克思主义的国家观,即国家是统治阶级统治的工具*事实上,马克思本人对国家的界定是多重和模糊的,并非仅限于本文此处所言“工具主义的国家观”(可参见Jessop, 1990)。但马克思未能发展出一套成熟的国家理论,这一点是学界的共识。。他们对韦伯的传承更多着眼于理性化的进程,但没有足够关注韦伯的政治社会学部分,即国家的重要性。正因此,他们并没有正面系统论述国家,当他们论述完大众文化是维系统治阶级统治的手段之后,似已足够,无需进一步探究国家的作用与功能,因为潜藏背后的理论预设是:国家是统治阶级统治的工具。这种忽视和简化,是对国家与大众文化关系的不全面也不细致的呈现。此外,对于大众文化的批判态度和精英主义立场也引起很多争议,而这一立场实际是源于对大众以及大众文化内部的差异性和多元性的忽视,而这也未尝不反映出批判理论对于国家操纵的片面认识,而要超越这种片面性,则需要对国家有更为切实的分析。

(二)英国文化研究:从威廉斯到后现代主义文化研究

尽管英国文化研究的影响力近来有所下降,但其数十年的学术积累仍为我们提供了非常丰富的研究大众文化的视角。早期霍格特(Richard Hoggart)、威廉斯等人的研究唤起了对工人阶级文化的研究兴趣,相较于机械马克思主义当中存在的“经济化约论”倾向,他们的著作要求我们注意作为活生生的经验的文化现象,并以严肃的学术立场对这些文化现象进行审查批判。霍尔把这一流派称之为文化主义传统(Hall,1996)。威廉斯在他的《马克思主义与文学》(Williams,1977)等著作中非常系统而简明地勾勒出了他的文化社会学立场(也往往被称为文化唯物主义,cultural materialism)。他关于经济基础和上层建筑的更为动态的解释,有力地摆脱了“经济化约论”的机械主义倾向。他也十分强调要把握整体的社会过程,这使得他对于文化过程有一种更整体的认识,同时对文化过程的复杂性、矛盾性和动态性有很深的体认。在这种整体、动态和历史性的文化社会学中,他试图把偏向审美的文学传统与偏向机构分析的社会学传统予以有机的结合*笔者认为,威廉斯所呈现出来的文化社会学的概念框架是迄今最为系统和均衡的论述。其强调的历史取向、整体观和过程观,对于文化过程的复杂性的体认,对“霸权”概念的分析,以及主导的、剩余的和新兴的文化这样的细致区分等,都值得文化社会学家予以重视。,因此他自然强调机构分析对于文化社会学的重要性。但他在界定机构的概念时,一方面是比较宽泛的,另一方面也偏向于指涉文化机构、家庭和教会等这些在葛兰西的概念体系中被界定为“市民社会”领域的事物。因此,国家并没有被放在一个显要的位置,而只是在关于“霸权”的论述中若隐若现地出现。在这一传统中,阶级的概念是比国家的概念更为重要的。另外一个佐证是,威廉斯在《关键词:文化与社会的词汇》中收罗了众多“关键词”,但独独不见“国家”(state)。威廉斯自己也说道:“我开始在成年班的课程探索‘文化’这个词的涵义。由于这个词的用法困惑我心,我戮力思索,将其联想到其他的词:‘阶级’(class)、‘艺术’(art)、‘工业’(industry)以及‘民主’(democracy)。我可以感觉到这五个词是属同一种结构。”(威廉斯,2005:4)这似乎意味着,在威廉斯的问题意识里面,国家(state)与文化并无密切的关联。

霍尔称之为文化研究的另一范式的是结构主义流派(Hall,1996),其代表人物自然是法国马克思主义哲学家阿尔都塞(Louis Althusser)。阿尔都塞在其著名的《意识形态与意识形态国家机构》(Althusser,2001)一文中将国家机构区分为压迫型国家机构和意识形态国家机构,这很容易让人联想起葛兰西对“强制”(coercion)与“认可”(consent)这两种国家统治的机制的区分。阿尔都塞也正确地指出,意识形态国家机构是一个阶级斗争的场所而不仅是阶级统治的筹码。这一区分也使得研究者要关注意识形态的物质层面,即意识形态的机构运作及其实践。但是,这样的探讨并没有让人们进一步系统思考国家与大众文化的关系,更多的关注则投入在意识形态作为对主体性的塑造的探讨上,而这种探讨相对而言更侧重于语言和表征系统的研究。

文化主义和结构主义两派之间相互批评,文化主义批评结构主义忽略了人的能动性以及太强的决定论色彩,而结构主义则批评文化主义只注意到表面的现象而未探究背后深层的结构。在此背景下,英国文化研究发生葛兰西转向(Gramscian Turn),而其中最关键的是对霸权概念的借重。评论者认为,葛兰西的霸权理论很好地解决了结构与能动性的冲突,因为文化霸权既不是自上而下施加给被动的主体的意识形态,也不是自下而上自发生成的人民的声音,它是一个不同群体之间抵抗和融合的场所,是不断变化着的过程(Storey,1993;Turner,1996)。葛兰西的霸权理论在马克思主义的国家理论中具有突破意义,因为他指出了国家不仅具有压制的功能,也具有积极的文化功能,他也把大众文化纳入到国家的视野。因此,霸权理论要求对国家有一全面和细致的处理。但是,正如学者所指出的,“葛兰西转向”当中的代表人物如霍尔,实际陷入一种话语取向与国家取向之间的两难。霍尔一方面批评拉克劳(Ernesto Laclau)和墨菲(Chantal Mouffe)把一切都消解为话语,后者也不承认存在一个被视为权力中心的国家这样的权力空间;但另一方面他又对国家的角色持模糊的立场,同意拉克劳和墨菲所指出的社会关系的多元性,国家是多面向和多中心的,认同不是稳定和固定的,而是变动不居的、流动的,相应的也对话语理论赞赏有加。当话语理论所强调的多元性和异质性威胁到霸权的合一性的时候,他会转向强调国家的合一性,而当这种国家合一性的强调瓦解了话语的多元性时,则转向话语理论。这种摇摆不定使他无法发展出一种理论来防止把一切都消解为话语的倾向。在这方面引入社会学的视角去重新处理整体的社会过程是必要的(Wood,1998)。霍尔的模糊立场妨碍了他去发展出一种系统的国家理论并将其与大众文化的议题连接起来,因此将一种更社会学化的坚实的国家理论注入到霸权理论的探讨当中,或许是对文化研究中“过度文本化”的一个矫治。

在上世纪80年代以后,随着后现代主义和后结构主义的冲击,文化研究的关注也逐渐从阶级转到性别、性向和种族等议题,与后现代主义和后结构主义所倡言的“一切皆文本”、“一切皆话语”相应,这种文化研究也愈发表现出过度文本化的取向。由于这种对文本的关注,文化研究的重点从文化生产转向了文化消费,关于“快感”的种种论述取代了霸权,研究中充斥着文化民粹主义和无原则的对民众能动性的颂扬(参见Turner,1996)。因此,对机构的分析总体是缺位的,而在霸权分析中仍然扮演重要角色的“国家”,则在诸如拉克劳和墨菲的话语理论中被解构和放逐了。正如福柯所形象地描述的那样,这一趋向要砍下“君王的头颅”(Finlayson and Martin,2006:166—170),而要把关注点转移到散布在社会的各个角落当中的权力与反抗的纠结。尽管这一讨论丰富了我们对权力的认识,但现实当中作为权力容器(power container)的国家仍然扮演重要角色,而新近发生的国际金融危机以及各国的反应正说明了这一点。因此,国家并未死去,我们也有理由将一种坚实的国家视角重新带回文化社会学当中*无独有偶,另一些理论家基于全球化的现象以及跨国资本主义的茁壮发展这一事实,也倾向于淡化国家的角色,而用全球化和跨国资本来充当解释变量。这与后现代主义的文本鼓噪有相通之处。王瑾正确地指出,在此全球化和跨国资本发展的语境下,仍然把国家作为文化分析当中的重要变量的必要性(王瑾,2000)。。

(三)美国传统的文化生产视角

上世纪70年代美国社会学逐渐发展出一种文化生产的理论视角,其代表人物包括彼得森(Richard Peterson)等人。彼得森首先批评此前的文化社会学有几个不必要的假设:认为文化是整体性的和前后连贯的,认为文化社会学的重点应在文化的实质内容,认为文化的变迁是缓慢和未经事先计划的。文化生产视角与这些假设的出发点不同,它关注的是文化生产的过程,这个过程包括创造、制造、行销、流通、展示、评估和消费等。更具体地说,其探讨的问题包括资助的来源、技术和社会组织的影响、守门人(gatekeeper)的影响*守门人指的是对文化产品的生产或生产的某一环节具有审批核查权力的人,如公司主管、评审人、博物馆等。、消费者对文化生产的影响等(Peterson,1976)。

文化生产视角大体上有两种研究取向。一种是社会学新制度主义(sociological neo-institutionalism)的进路,主要发端于组织社会学的研究,代表人物有迪马乔(Paul Dimaggio) 和赫施(Paul M. Hirsch)。这一取向涉及从微观到宏观的各个层次,包括探讨一件艺术品从概念到成品的过程当中的四种主要阶段,即创造、资助与经营、推广和消费;探讨组织之间关系(inter-organizational approach),诸如行业结构以及对某一问题的解决方案如何塑造了最终的产品(Dimaggio and Hirsch,1976;Dimaggio,1986;Crane,1992),产品的部分生产是否外包,市场规模及开发的单位成本、政府资助等问题。另一种是符号互动论视角,代表人物是贝克(Howard S. Becker)。他提出艺术世界(art worlds)的概念,认为艺术世界是由艺术家及艺术家的辅助人员相互合作所构成的,而这个艺术世界影响到艺术产品的生产(Becker,1976)。这个视角对艺术家进行分类,诸如体制内专业人士、特立独行的艺术家、朴素的艺术家等。此外,该视角也会探究收藏家、中介、展览馆、拍卖行等所有人员之间的互动以及这种互动对艺术生产的影响。它也探讨艺术家所受到的诸多限制和约束,包括艺术世界的惯例和规范(convention)、生产的物质媒介和技术、资助人及消费市场、公共的趣味以及接触的管道等(Harrington,2004)。符号互动论往往被批评为是过于微观的,但也开始关注组织,试图通过组织来架起微观和宏观之间的联系(Becker and McCall,1990)。

综观文化生产视角当中各种驳杂的关注,其总体上侧重于探讨微观层次上文化行业中的各种角色及其互动以及中观层次的组织、行业以及市场结构对文化产品的影响。其中对国家有正面探讨的,主要集中在政府资助问题上。这说明对国家与大众文化的互动关系并无整体性和系统的认识。这种对国家角色的缺乏足够重视,大概可以用美国自身的国家与文化关系来解释。美国没有欧陆国家的那种中央的文化行政部门,而只是由民间的基金会作为国家的代理来予以艺术资助,可以说是自由放任式的。这种在国家与艺术关系上的形式上的自由姿态,或者说形式上的国家的缺位,也使得研究者并不太注重国家的角色。但事实上,如果我们留意美国关于“文化战争”(culture wars)的讨论(参考Hunter,1991),关于艺术是否应得到国家资助的问题的争议,我们会发现即便在美国这样一个国家,在文化议题上国家并不是缺位的,而且国家在其中扮演的角色也不仅仅是资助的问题这么简单。一个不注重国家作用的文化社会学分析框架显然是不充分的。

(四)文化场域理论

布迪厄所提出的文化场域理论(Bourdieu,1993),是基于对符号学为代表的内部主义视角和马克思主义为代表的外部主义视角的批评。符号学和结构主义注意到文化产品有其自身之逻辑,需要置身于文化产品之间的相关关系所构成的整体来思考文化产品之意义,但这种分析往往陷入形式主义,也忽略了外部因素的影响。马克思主义注意到外部的影响,但是诸如反映论(reflection)的模式直接将文化产品与权力勾连起来,缺乏中介环节(mediation)。布迪厄认为这是一种短路理论,这种理论不能够认识到文化场域有其自身之逻辑。于是,布迪厄在文化产品与权力之间插入场域的概念,一方面场域概念强调其自身的相对自主性;另一方面场域之间的关系(如文化场域与权力场域之间的关系)也促使文化分析不能忽略外部因素的影响。因此,这可以视为对内部主义视角和外部主义视角的超越。此外,通过发展场域、惯习、位置、占位(position-taking)、策略等概念,布迪厄也旨在突破主观主义和客观主义的二元两分,或者是对结构与行动者的二元两分。可以说,布迪厄的理论框架提供了一个非常综合且平衡的理论框架。

布迪厄提出,文化分析大概可以分为三个步骤:首先要分析文化场域在权力场域中的位置;其次是文化场域的结构;再次是文化生产者的惯习的生成(Bourdieu,1993:14)。这样一个分析架构覆盖了从微观到宏观,从行动者到结构的诸面向。但值得注意的是,所谓权力场域指的是社会当中统治阶级与被统治阶级之间形成的一种关系,因此在论述外部因素对文化场域的影响时,更多的是借助阶级的概念,而并没有为国家提供重要的角色。此外,布迪厄论述的重点是放在文化场域内部的结构和逻辑,而对于文化场域与它所置身其中的权力场域之间的关系并无清晰表述。他非常细致地勾勒文化场域内部的区分(如有限的文化生产场域和大众的文化生产场域)、当权者与挑战者的斗争逻辑,也分析了文化场域获得自主性的历史过程(Bourdieu,1996),但这些几乎无一例外都是关于文化场域内部的分析。正如评论者所言,布迪厄过于看重“相对自主性”的概念,这也使得布迪厄赋予文化场域的内部分析以优先性,而对于场域内部结构分析的强调,导致对于文化场域与其外部要求之间冲突的忽视(Swartz,1997)。同样地,这种内部分析及其相应的概念框架,强调的也是一种文化场域结构和逻辑的延续性,缺乏一种社会变迁的理论,如果能够给予权力场域和文化场域的关系更为系统的论述,尤其是引入一种更为坚实的国家视角,则应能在这方面有所矫正。

事实上,布迪厄并非没有察觉国家对于文化场域的影响(Boudieu,1993:125),但他只是一笔带过,没有提供对国家的充分系统论述。在笔者所见到的布迪厄最为系统的对国家的论述文章中(Bourdieu et al.,1994),布迪厄关注的是现代国家的形成过程、国家合法性的形成、国家对符号资本以及这种信念(doxa)的塑造如何维护这种国家的合法性。这种论述对于国家的多元性没有充分的体认,而是过于强调国家的强大塑造能力。但是,即便是这种并不充分的国家理论,也未能与他关于文化场域的理论予以有机的结合。

概言之,在回顾这些主要的文化分析的理论视角之后,我们发现普遍存在着对国家变量缺乏足够的重视与相应的操作化论述,而基于前面的论述,我们有理由将更为坚实的国家视角带入文化社会学。

三、 将国家带入文化社会学

在讨论将国家带入文化社会学时,我们需要首先分析国家的诸多特征和结构性要素,才能进而讨论国家与文化之间的关系。需要强调的是,正如斯科波等人在《找回国家》中所做的那样,本文提供的仅仅是参考性的概念框架和一些可能重要的议题。

首先,不同的国家形态会有不同的文化政治的互动模式。主权国家就与被殖民的国家不同,后者必须面对来自外部的统治者,而外部的统治者会带入他们的文化甚至将其强加于被殖民国家的人民身上。不过,殖民者本身也有不同的文化政策,比如,英国的殖民者坚持的是一种间接统治的方针,而不同于法国和日本(Laitin,1986)*香港的例子说明,即便面对的是同一殖民政府,其文化政策也可能经历巨大转变而对其后的文化发展产生重大影响。“六七暴动”使得港督麦理浩爵士(Sir Murray MacLehose)推行新的文化政策,强化“香港是我家”的“香港意识”,这对随后香港人的文化认同发展产生了很大影响(王宏志,1997)。此外,1937年前的上海提供了一个机会让我们分析多个租界同时并存情况下的文化秩序问题(汪晖等,1998)。。其次,根据林兹和斯蒂芬(Linz & Stephen,1996)的分类,主权国家依照从民主到极端独裁的程度可依次分为:民主国家、威权国家、后极权国家、极权国家、苏丹型国家(sultanism)。一般认为,民主国家往往对文化的发展赋予更多的自由,而不会过度施加某一特定的意识形态,而极权国家则会通过大众动员的方式来宣传鼓动他们唯一的意识形态。

但我们这里需要特别强调,这仅仅是一种非常粗略的说法,因为即便同一类型的国家,国家对文化领域的干预也是有所不同的,而与国家—社会关系的结构等因素相关联。国家类型(regime type)与国家—社会关系固然有密切关系,但绝不可视为是等同的概念。国家类型(如民主国家与极权国家的区分)更侧重的是政体性质之独裁与否,而国家—社会关系更侧重的是国家介入社会的程度与形式,社会如何应对与回应国家的介入,以及国家与社会之间的互动互构。由于国家—社会关系之不同,一个民主国家对社会空间的占据有可能比一个独裁的国家更大,邹谠就曾以瑞典和法西斯意大利为例指出,前者对社会空间的控制可能比后者要更大。因此,邹谠认为必须在国家—社会关系以及政权性质之间做出区分,而提出全能主义国家(totalistic state)这个概念(邹谠,1994)。基于这样的考虑,我们将国家—社会关系视为与国家类型不同且更重要的因素来单独分析。

关于国家与社会关系,有学者曾经将其归纳为两种亚模式:(1)冲突模式,在这一模式中,或表现为国家对社会的强力控制,或表现为社会的崛起甚而对国家的抗拒;(2)互动模式,即国家和社会之间的相互妥协、渗透和共存(周晓虹,2010)。比如,美国政治学家米格达尔就比较强调国家与社会之间的相互冲突(Migdal,1988),伊万斯所提出的“嵌入性自主性”(Embedded Autonomy)则强调国家与社会之间的相互融合(Evans,1995)。这种国家与社会之互动结果有四种可能性:国家对社会的完全转化;国家对既存社会力量的吸纳;既存社会力量对国家的吸纳;国家无法渗透进社会(Migdal,1988)*事实上,有学者将国家与社会关系归纳为这样一个光谱:全能国家—国家法团主义—社会法团主义—市民社会(刘鹏,2009)。我们可以看到,这样一个光谱与正文所述国家与社会关系有某种亲和性。但是,这些概念本身就存在着内部的复杂性,特别是市民社会与法团主义这两个概念。另外,以改革开放之后的中国为例,究竟用哪个概念来界定其国家与社会关系,也有很大争议。有的学者认为出现了市民社会发展的趋势,有的认为正从国家法团主义向社会法团主义过渡(刘鹏,2009),另有学者认为中国发展出一种法团主义与庇护主义混杂的模式,并称之为社会主义法团主义(socialist corporatism)(Pearson,1997)。总之,对此问题目前难有定论。为避免使本文的概念框架过分复杂,暂且不将这些概念引入讨论。。我们大体可以从上述两个维度对特定个案的国家与社会关系进行定位。例如,对改革开放后的中国之国家与社会关系的争议,就体现出这样的定位趋势。在冲突v.s互动这个维度上,有些学者认为,改革开放之后国家与社会的关系更为平衡,并逐渐发展出法团主义的关系模式,而另一些学者则认为改革开放强化了国家与社会的冲突,并导致大量的社会抗争事件的出现。在国家与社会之互动结果这个维度上,戴慕珍(Jean Oi)认为,改革开放之后国家对社会的管控能力在下降,而许慧文(Vivienne Shue)则认为,国家对社会的管控能力在上升(刘鹏,2009)。

国家与社会关系的模式显然构成国家与文化关系的结构性背景。例如,当国家试图推动某种文化变革时,国家与社会之间是处于冲突抑或互动,其效果会断然不同。我们通常讨论的上层文化与下层文化、官方文化与民间文化之间的关系,以及社会学界一度争论的是否存在“主宰性意识形态”的讨论(Abercrombie et al., 1980),都应基于对国家与社会关系的模式之分析来获得更完备的理解。

在国家与社会关系的讨论中,最重要的议题之一是国家自主性(autonomy)的问题。自主性一般被理解为国家能够超越社会力量之约束而追求其自身目标之能力*这一界定在学界争议甚多,伊万斯所提出的“嵌入性自主性”这一概念就试图矫正自主性界定中所强调的国家与社会之二元两分(Evans,1995)。,而这又引出国家能力的问题。一般而言,国家能力较强的其自主性也较强,反之亦然。因此,对国家能力的具体考察是讨论国家与社会关系之必然构成,它也有助于我们去对国家与社会关系提供更为具体和动态的分析。“国家中心观”的一大贡献就是促使学界密切关注国家能力的问题,同一类型的国家,其国家能力可能会迥然不同。例如,法国被认为相比于英国和美国有更为集权和更为强势的国家能力。斯科波也强调,我们需要注意国家能力的不均衡性问题,也就是说,国家在不同领域当中的国家能力可能是不一样的。比如,美国对外的国家能力可能比较强大,但对内的国家能力则稍逊。因此,我们需要对国家能力进行细致的分析。但是,整体而言,国家中心观下的国家能力概念被认为过于整体化,因此韦斯才有“什么样的国家能力”的著名提问(Weiss,1998)。正如韦斯所言,没有总体的国家能力,而只有在特定范围的国家能力。因此,我们要关注的是更为细致的国家能力,并在具体的历史语境中予以勾勒和分析。在这方面,国家中心观并没有提供一个比较详尽的分类。

基于对已有的国家能力研究的综合与调整(Migdal,1988;王绍光等,1993;王绍光,2003)*该分类方式特别参考了多伦多大学“环境稀缺品、国家能力与民间暴力”课题组所提供的分类体系,数据源自http://www.library.utoronto.ca/pcs/state/keyfind.htm,引于2010年6月2日。,本文提出以下的国家能力分类:第一组是国家的内在特征,包括人力资本(国家雇员所拥有的技术、管理能力与专业化水平)、工具理性(国家的组成部分收集和评估信息,并作出合理决策以最大化其效用的能力)、一致性(国家的组成部分对共有的意识形态基础、目标及方法达成共识及共同行动的程度,以及国家的组成部分相互沟通,建设性地讨论观念、信息和政策的能力)、统合(国家对自身机构和工作人员予以约束,促使国家公务员队伍有效贯彻和执行政府决策的能力)、弹性(国家应对突发事件,适应社会经济情况的长期变化以及可持续地解决社会争议而不引发灾难性的崩溃的能力);另一组是国家与社会关系的指标,包括自主性(国家独立于外部力量而行动的能力)、汲取能力与财政资源(国家动员社会经济资源的能力,国家及其组成部分的财政能力)、再分配能力(国家在不同社会集团间对稀缺资源进行权威性的调配的能力)、渗透力(国家成功地将其意识形态、社会政治结构以及行政机构渗透到社会当中的能力)、反应力(国家对地方社会的需求的反应能力)、调控和监管能力(国家指导社会经济发展的能力,国家促使个体与团体的行为符合国家制定的规定之能力)、强制能力(国家运用暴力手段和威胁等方式维护其统治地位的能力)、吸纳与整合能力(国家与社会之间进行沟通,并将各种社会力量与意见有效整合进国家框架与运作的能力)以及合法化能力(国家的道德权威的力度,也就是其国民遵从其命令是出于忠诚和义务,而不是出于胁迫或经济动机的程度)。本文认为这是一个较为周全的国家能力的分类。当然,在具体的经验研究中可能无法对不同的国家能力都进行面面俱到的分析,但上述国家能力的分类仍值得参考。

此外,斯科波虽然注意到国家能力的不均衡性的问题,但仅仅是比较宏观粗略地提及不同领域国家能力会有不同。事实上,即便在同一领域内(如文化领域)的不同面向,国家的能力也是有所不同的。同时,不同领域里的国家能力都有相互影响的作用,某一领域的国家能力将会影响到另一领域里的国家能力。此外,国家能力在某一方面的强大在一定时期和一定程度上推动国家目标的实现之后,可能转变成妨碍国家目标实现的力量,而且这种国家能力越强大,其妨碍的作用就越强,这是国家能力的悖谬(the paradox of state capacity)(亦可参考就此议题对中国的探讨,Shue,1991),也是吉登斯所谓“意料之外的后果”在国家领域里的一个体现。另外,斯科波在其随后的关于美国社会政策的研究中(Skocpol,1992;Skocpol,2008),也指出某一领域的国家能力会随着国家所推行的新的政策而发生改变(斯科波称之为政策反馈效应),故此,国家能力的分析,不仅要考虑国家在不同领域以及不同领域的不同面向,也必须考虑历时性的因素,也就是在政策执行过程当中国家能力的变化。基于对国家能力的较为细致和全面的分析,我们才能进一步讨论关于“强国家”、“弱国家”的问题。

国家能力与文化之发展变迁有密切关系,有研究就以新中国成立初期的社会主义文化改造为例,指出新中国社会主义文化改造之得失与当时财政资源、人力资本等国家能力有密切关系(肖文明,2013a)。因此,对与文化领域相关的国家能力之探讨,有利于我们更透彻地分析文化的发展变迁。

国家与社会关系这一维度落实到具体的文化领域,就需要讨论国家与具体的文化机构及文化产品的关系。在这方面,美国社会学者贝勒津(Mabel Berezin)构造出四种国家与文化关系类型:极权主义类型(文化产品与文化生产者都为国家所控制),国家家长制类型(state paternalism,文化产品具有自主性,但文化生产者为国家所控制),文化保护主义类型(文化产品是由国家所控制的,但文化生产者具有自主性),多元主义类型(文化生产者和文化产品都具有自主性)(Berezin,1991:642)。贝勒津特别分析了法西斯意大利时期的国家与文化关系,她发现法西斯意大利会通过不同手段对文化生产者进行控制,但对文化产品并不加以控制,因此属于她所说的国家家长制类型,而有别于斯大林时期的苏联的国家与文化关系类型,后者往往被视为是极权主义国家—文化关系。我们可以看到,就国家类型而言,苏联和法西斯意大利都可能被视为是极权主义国家,但在国家与文化关系方面则并不相同。因此,国家与文化关系的类型尽管与国家类型有密切相关关系,但并非完全吻合,因此有必要进行特别分析。这样一个四分类型学,或许仍有失简单化,但它不失为分析国家与文化关系的一个有益起点。此外,对此国家与文化关系的分析需要基于对国家与社会关系的模式以及相应的国家能力之分析才能有更清晰的展现。

我们前面讨论的几个要素都属于国家的结构性维度,而没有充分讨论国家的文化与观念维度。在这方面,我们需要考虑的另一因素是国家的主导思想以及相应的它对文化的政治观点。一种常见的错误观念是认为国家的形态将决定其对文化的态度。但正如前述,一个明显的反例就是法西斯意大利(事实上,纳粹德国的文化政策也被认为是较为多元的,可参见Cuomo,1995 )。法西斯意大利通常被认为是极权主义国家,但其对文化的态度是温和与相对宽容的。这部分是因为法西斯主义的意识形态具有模糊性,从而促成了法西斯意大利时期文化的相对多元主义,这与斯大林时期的苏联是有所不同的(Berezin,1991)。因此,国家的主导思想及相应的对文化的政治观点对文化之发展有重大影响。根据斯捷特(Street,1997)的观点,存在四种对(大众)文化的政治观点*斯捷特所提及的对文化的政治观点不限于国家的主导意识形态,也包括学术界所表达的政治观点,而这种观点并不一定能成为国家的主导思想,但为完整性而在此加以罗列也不是没有意义的。:保守精英主义(如阿兰·布鲁姆),保守民粹主义(如撒切尔夫人和里根所推行的新自由主义政策),激进精英主义(如法兰克福学派)以及激进民粹主义(参见Fiske,1989)。这些不同的对文化的政治观点,如果上升为国家的主导思想,会极大影响文化的塑造与走向。

熟悉国家理论的学者会注意到,前述分析视角大体上仍然是“国家中心观”的立场,也就是强调国家作为一种法团性行动者(corporate actor)所扮演的角色,但我们同样需要留意其他国家理论所提供的思考资源,特别是米格达尔所提出的“社会中的国家”这一理论范式(Migdal,2001)。“社会中的国家”这一理论能够矫正“国家中心观”所凸显的一元化和整体化的国家形象,能够注意到区域、地方与部门之间的巨大差异。“社会中的国家”(Migdal et al., 1994: 2—4)强调国家的有效性取决于它与社会之间的关联,国家几乎从来就无法自主于社会力量之外,国家的触角有其限度。正因此,国家必须被分解分析,不应只关注国家的上层领导与组织,同时也需要关注边缘地带的国家社会互动,国家的整体角色取决于国家的不同部分与诸多社会组织之间的各种联结。基于这一理念,米格达尔提出我们需要对国家进行一种人类学式的考察,具体而言,国家可以分为以下四个层次:底层组织,基层部门,中心部门,最高层。由于这样一个分化,政策的具体执行者将面临三重压力,这包括监督者、下属和同僚,最终的政治结果实际反映的是多重政治压力的合力(Migdal et al., 1994:16—17)*与之类似,在中国研究领域中,有学者就强调要关注“条”与“块”以及地方政府与中央政府之间的关系与互动(Baum et al., 1999)。。

我们需要留意的是,对“社会中的国家”的运用,不要陷入一种碎片化的国家观,而需要注意“国家中心观”与“社会中的国家”二者之间的平衡。换言之,就文化领域而言,我们既要注意国家如何作为法团行动者影响和塑造了文化领域,又要在分析中留意具体实践当中国家的不同部门和层级之差异乃至冲突,而后者又会影响到国家作为法团行动者之成效。

在具体的研究中,我们往往需要把对国家与文化关系的分析放置在具体的国家目标(state goal)与国家计划(state project)的背景下进行,也需要对推动这样的国家目标与国家计划过程中的文化政策及其所引发的政策反馈效应进行分析。在分析具体的国家目标与国家计划之推动时,我们就很容易将前述分析维度引入(如国家能力)。此外,这一过程往往伴随着文化领域当中的国家建设之进程,会涉及与文化相关的具体科层机构之建设。对这些科层机构之间的相互关系,以及这些科层机构与一般的文化工作者与文化机构之间的互动,我们需要特别留意“社会中的国家”所提供的洞察。另外,我们也要注意在推进相应的国家目标与国家计划的过程中,国家所能掌握的政策工具有哪些,又是如何使用相应的政策工具。具体来说,我们可能需要关注以下一些事项:国家在不同文化领域中的审查制度与资助制度(如电影分类制度),境内外文化产品的生产与流通的配额制度(如美国进口大片的配额),对传播网络进行规范的举措与法律制度(如著作权法的相关规定)等(参见霍尔等,2009)。

当然,表1所列诸要素并非完整清单,比如,我们还需要考虑国家的具体策略,诸如殖民政府所采用的统治策略以及主权国家所采用的动员群众的策略。特别重要的是,本文所提供的参考性框架主要针对的是国内环境当中的国家与文化关系,但处于今天全球化的格局之下,国家如何去回应文化的全球化之冲击(尤其是“美国化”),也是值得重视之议题。例如,加拿大政府对广播电台播放非加拿大音乐会给予相应的限制,而法国政府则对本土电影工业提供财政上的资助(Street,2004)。在这一方面,我们同样需要参照本文所述国家的诸多结构性特征要素才能理解不同国家回应文化全球化的方式与效果。我们无法穷尽所有的相关要素,但上文应已提供了一个分析国家对文化的影响的基本图示,它将为我们提供分析的基本起点和概念工具。

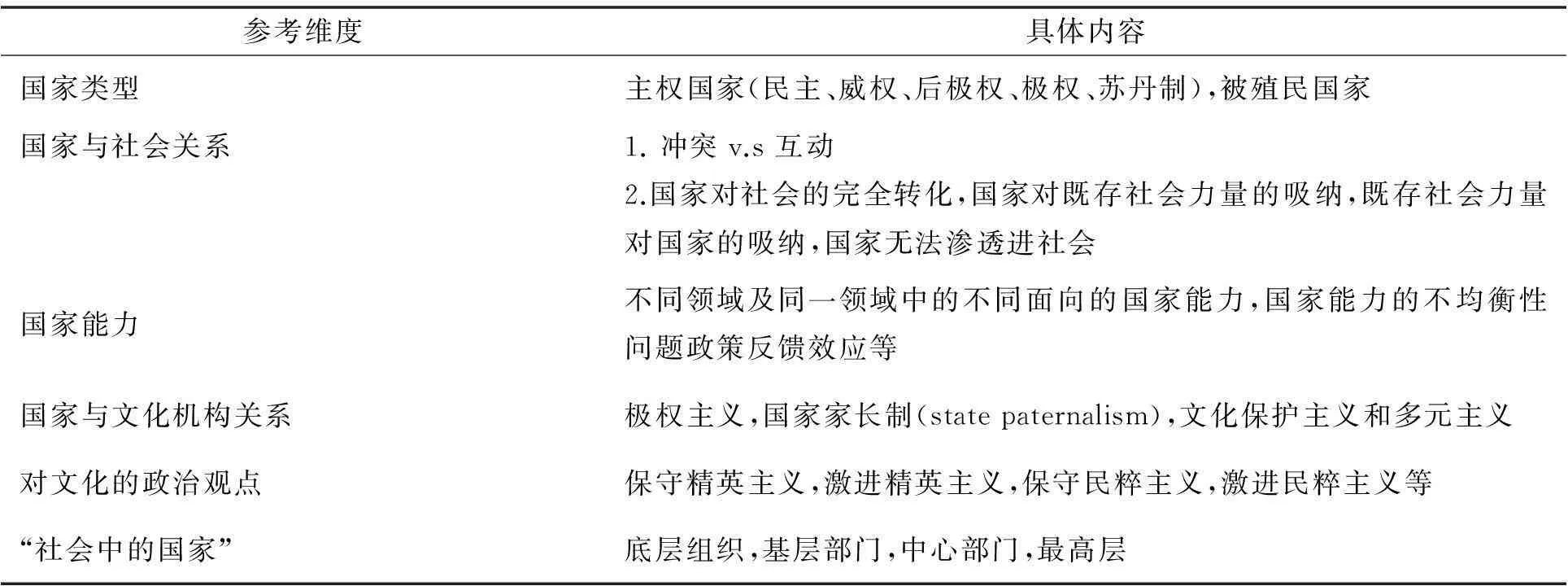

表1 分析国家与文化关系的参考维度

四、小结与余论

本文以文化社会学作为理论个案,批判性地回顾了文化社会学领域相关的理论视角,指出既有的主要理论路径对国家角色缺乏足够的重视与概念上的操作化,因此有必要“将国家带入文化社会学”。在这方面,文化社会学需要借鉴政治社会学领域当中的国家理论之相关进展,特别是需要融合“国家中心观”与“社会中的国家”的理论视野。本文更关注的是国家对文化的影响,但文化与国家之间的关系绝非是单向的,文化如何塑造国家,或者说国家的文化性也值得我们关注(例如贝勒津对法西斯意大利的政治文化的研究,Berezin,1997)。尽管本文的分析框架主要立足于文化社会学这一分支领域,但对处理国家与其他社会领域之间的关系与互动或许仍有其借鉴意义。当然,此分析框架仍然是纲要性和初步的,仍有待大量的经验研究来予以充实与检验。

需要强调的是,将国家带入文化社会学,这是一种实证分析的立场,而非规范立场。本文强调要“将国家带入文化社会学”,旨在推动研究者去客观分析国家在文化的发展变迁过程中究竟扮演着什么样的角色。这绝非暗示其他社会力量对于文化分析不重要,也不认为国家能够完全主宰或者操纵文化过程。事实上,其他社会力量所推动的种种文化也在不断改变着国家,如美国上世纪60年代的种种“反文化”运动便是一显例。限于篇幅与理论聚焦,本文无法将国家、社会与文化之间错综复杂的关系予以全面论述,这有赖于一种更周全的国家社会关系理论为之做基础,也将是另一篇文章的主题。

最后,由于国家在中国社会发展当中所扮演的重要角色,基于国家视角所进行的文化社会学研究对于中国而言就有显著的理论适用性。近年来,国内学界也已经出现了一些相应的经验研究(肖文明,2013a;肖文明,2013b),但就笔者目前之阅读所及,仍有大量的研究有待拓展。粗略而言,有待回应的问题可以包括:改革开放前与改革开放之后的国家与文化之间的关系有何变化与延续性?特别是在改革开放之后,国家如何面对全球化与民族国家之间的张力,国家策略发生了怎样的变化,群众路线是否仍然是重要的运作方式,国家的文化治理体系有何新的变化?例如,晚近提出的公共文化服务体系的建立,这与过去的群众文化机构之间有什么区别?在改革开放之后,市场机制与国家机制之间的互动是怎样的,国家能力以及国家的文化政策的变化是怎样的,又带来怎样的反馈效应?从更具历史性的视野来看,从“庶民文化”到“大众文化”到“群众文化”再到“大众文化”的重生以及“公共文化”的出现,在这些语义的转换背后,究竟反映出怎样的国家与文化关系的变迁?从更宏观的比较历史社会学的角度来说,国家作为文化行动者的角色与策略在不同的国家与历史时期可能会大相径庭,这会具体表现在文化政策与国家建设的差异之上。例如,新中国与前苏联在上述方面究竟有什么样的异同?

针对上述这些问题,“将国家带入文化社会学”这一理论视角或许能为我们提供一个思考的基点,而对中国这一个案的研究,也将提供与其他国家的历史个案的比较分析,进而推动文化社会学、政治社会学与比较历史社会学的发展。

[参考文献]

陈峰.国家、制度与工人阶级的形成——西方文献及其对中国劳工问题研究的意义.社会学研究,2009,(5).

何蓉.国家规制与宗教组织的发展:中国佛教的政教关系史的制度分析.社会,2008,(6).

约翰·R·霍尔,玛丽·乔·尼兹.文化:社会学的视野.北京:商务印书馆,2009.

李强.试分析国家政策影响社会分层结构的具体机制.社会,2008,(3).

刘思达.职业自主性与国家干预——西方职业社会学研究述评.社会学研究,2006,(1).

刘鹏.三十年来海外学者视野下的当代中国国家性及其争论述评.社会学研究,2009,(5).

卢云峰.从边缘到主流:政府管制与摩门教的变迁.社会学研究,2011,(3).

王汉生,吴莹.基层社会中“看得见”与“看不见”的国家——发生在一个商品房小区中的几个“故事”.社会学研究,2011,(1).

王宏志.历史的偶然.香港:牛津大学出版社,1997.

王瑾.“国家”三议.读书,2000,(4).

王绍光.和平崛起与国家良治.21世纪经济报道,2003—12—29.

王绍光等.中国国家能力报告.沈阳:辽宁人民出版社,1993.

汪晖,余国良(主编).上海:城市、社会与文化.香港:中文大学出版社,1998.

雷蒙·威廉斯.关键词:文化与社会的词汇.北京:三联书店,2005.

邹谠.二十世纪中国政治:从宏观历史与微观行动角度看.香港:牛津大学出版社,1994.

肖文明.国家能力与文化治理:以中华人民共和国建立初期的上海为个案.思想战线,2013a,(4).

肖文明.国家触角的限度之再考察——以新中国成立初期上海的文化改造为个案.开放时代,2013b,(3).

周飞舟.从汲取型政权到“悬浮型”政权——税费改革对国家与农民关系之影响.社会学研究,2006,(3).

周晓虹.中国研究的可能立场与范式重构.社会学研究,2010,(2).

周怡.强范式与弱范式:文化社会学的双视角——解读J.C.亚历山大的文化观.社会学研究,2008,(6).

Abercrombie N, Hill S, Turner B S. The Dominant Ideology Thesis. London: Allen & Unwin, 1980.

Alexander J. The Strong Program in Cultural Sociology: Elements of a Structural Hermeneutics. in Jeffrey Alexander, The Meaning of Social Life: A Cultural Sociology. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Althusser L. Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes Towards an Investigation). in Meenakshi G Durham and Douglas M Kellner (eds.). Media and Cultural Studies: Keyworks. Oxford: Blackwell Publishing, 2001.

Baum R, Alexei Shevchenko. The “State of the State”. in Merle Goldman and Rodrick MacFarquha (eds.), The Paradox of China’s Post-Mao Reforms. Cambridge,Mass.:Harvard University Press, 1999.

Becker H S. Art Worlds and Social Types. American Behavioral Scientist,1976, (19).

Becker H S, M M McCall. (eds.) Symbolic Interaction and Cultural Studies. Chicago: The University of Chicago Press, 1990.

Berezin M. The Organization of Political Ideology: Culture, State, and Theatre in Fascist Italy. American Sociological Review,1991 (56).

Berezin M. Making the Fascist Self: The Political Culture of Interwar Italy. Ithaca and London: Cornell University Press, 1997.

Bottomore T. The Frankfurt School. Chichester: Horwood, 1984.

Bourdieu P. The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature. Cambridge: Polity Press, 1993.

Bourdieu P. The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Stanford, Calif: Stanford Unviersity Press, 1996.

Bourdieu P, L J D. Wacquant, S Farage. Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field. Sociological Theory, 1994,12(1).

Crane D. The Production of Culture: Media and the Urban Arts. Newbury Park, Calif: Sage Publications, 1992.

Cuomo, G R (ed.). National Socialist Cultural Policy. Houndmills: Macmillan Press, 1995.

DiMaggio P. Cultural Entrepreneurship in Nineteenth-Century Boston: The Creation of an Organizational Base for High Culture in America. in Richard Collins et al (eds.), Media, Culture and Society: A Critical Reader. London: Sage,1986.

DiMaggio P, P M Hirsch. Production Organizations in the Arts. American Behavioral Scientist,1976,19.

Evans P. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995.

Evans P B, Rueschemeyer D, Skocpol T. (Ed.) Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Finlayson A, J Martin. Poststructuralism. in Colin Hay et al (eds.). The State: Theories and Issues. New York: Palgrave Macmillan, 2006.

Fiske J. Television Culture. London: Routledge, 1989.

Giddens A. Sociology: A Brief but Critical Introduction. London: Macmillan, 1982.

Griswold W. Cultures and Societies in a Changing World. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2004.

Hall S. Cultural Studies: Two Paradigms. in J. Storey(ed.). Cultural Theory and Popular Culture: A Reader. Hempstead: Prentice Hall / Harvester,1996.

Harrington A. Art and Social Theory. Cambridge: Polity Press, 2004.

Horkheimer M, Adorno T. The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception. in Horkheimer M, Adorno T. Dialectics of Enlightenment, New York: Continuum Books,1972.

Hunter J D. Culture Wars: the Struggle to Define America. New York: Basicbooks, 1991.

Jessop Bob. State Theory: Putting Capitalist States in their Place. Cambridge: Polity Press, 1990.

Laitin D D. Hegemony and Culture: Politics and Religious Change among the Yoruba. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1986.

Linz J J, Stepan A. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1996.

Migdal J S. Strong Societies and Weak States. Princeton, N.J.: Princeton University Press,1988.

Migdal J S. State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Migdal J, Kohli A, Shue V (Ed.). State Power and Social Forces: Domination and Transformation in the Third World. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Pearson M M. China’s New Business Elite: The Political Consequences of Economic Reform. Berkeley:University of California Press, 1997.

Peterson R A. The Production of Culture: A Prolegomenon. American Behavioral Scientist, 1976,(19).

Shue V. Powers of State, Paradoxes of Dominion: China 1949—1979. in K Lieberthal (Eds.). Perspectives on Modern China: Four Anniversaries. Armonk, NY.: M.E. Sharpe, Inc.,1991.

Skocpol T. Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States. Cambridge: Harvard University Press, 1992.

Skocpol T. Bringing the State back in: Retrospect and Prospect. Scandinavi Political Studies,2008, 31(2).

Storey J. An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture. Harvester: Prentice Hall,1993.

Street J. Politics and Popular Culture. Philadelphia: Temple University Press, 1997.

Street J. The Politics of Popular Culture. in Kate Nash and Alan Scott (eds.). The Blackwell Companion to Political Sociology. Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd.,2004.

Swanson G E. Religion and Regime: A Sociological Account of the Reformation. Ann Arbor: University of Michigan Press,1967.

Swartz D. Culture and Power: the Sociology of Pierre Bourdieu. Chicago: The University of Chicago Press, 1997.

Swidler A. Culture in Action: Symbols and Strategies. American Sociological Review,1986,51(2).

Turner G. British Cultural Studies: An Introduction. London: Routledge, 1996.

Weiss L. The Myth of the Powerless State: Governing the Economy in a Global Era. Cambridge, UK: Polity Press, 1998.

Williams R. Marxism and Literature. Oxford and New York: Oxford University Press, 1977.

Wood B. Stuart Hall’s Cultural Studies and the Problem of Hegemony. The British Journal of Sociology, 1998, 49(3).

Wuthnow R. State Structures and Ideological Outcomes. American Sociological Review, 1985, 50(6).

【责任编辑:赵洪艳;责任校对:赵洪艳,张慕华】

中图分类号:C91—06

文献标识码:A

文章编号:1000-9639(2015)04-0130-13

作者简介:肖文明,中山大学人文高等研究院讲师(广州 510275)。

*收稿日期:2015—01—26

基金项目:国家博士后科学基金面上资助项目(2011M501354);高校基本科研业务费中山大学青年教师培育项目(1209163)