对苯二甲酸脂肪醇酯的合成及性能研究

2015-02-24蒋剑春聂小安陈水根

李 科, 蒋剑春, 聂小安,2, 陈 洁, 陈水根

(1.中国林业科学研究院 林产化学工业研究所;生物质化学利用国家工程实验室;国家林业局 林产化学工程重点开放性实验室;江苏省 生物质能源与材料重点实验室,江苏 南京 210042;2. 中国林业科学研究院 林业新技术研究所,北京 100091)

·研究报告——生物质化学品·

对苯二甲酸脂肪醇酯的合成及性能研究

李 科1, 蒋剑春, 聂小安1,2, 陈 洁1, 陈水根1

(1.中国林业科学研究院 林产化学工业研究所;生物质化学利用国家工程实验室;国家林业局 林产化学工程重点开放性实验室;江苏省 生物质能源与材料重点实验室,江苏 南京 210042;2. 中国林业科学研究院 林业新技术研究所,北京 100091)

研究了C4、C6、C8、C10和C14等饱和脂肪醇与对苯二甲酸合成对苯二甲酸脂肪醇酯的方法,并对比了其结晶点、密度、闪点等物化性能。结果表明,C6及以下的脂肪醇在常压低温下很难与对苯二甲酸反应,而C8及以上的脂肪醇在催化下易与对苯二甲酸反应;且C4的对苯二甲酸二丁酯闪点只有180 ℃;C14醇和酯熔点(结晶点)分别达38和67℃,不便于生产操作和使用;而C8、C10与对苯二甲酸的酯化物介于液固交界处,且闪点不低于210℃,是合成对苯二甲酸酯类增塑剂的合适原料。

增塑剂;对苯二甲酸;酯化反应;脂肪醇

增塑剂是塑料行业应用最广且用量最大的加工助剂,物性上一般为高沸点难挥发的液体或低熔点的固体,结构上一般为不与高分子反应的酯类物质,主要靠升温时通过溶胀作用起到增柔塑化作用。其中邻苯二甲酸酯(PAEs)类增塑剂应用最广,主要为邻苯二甲酸与C4~C15之间的醇形成的酯化物,其中又以邻苯二甲酸二辛酯(DOP)用量最大[1],但由于邻苯类化合物对内脏有危害,且可导致儿童早熟及其潜在的致癌性,邻苯类化合物已被特定产品或地区限制使用[2-3]。目前的研究正逐步用更加环保的增塑剂取代[4-7],又以结构相似性能更优的对苯二甲酸酯类为代表,如对苯二甲酸二异辛酯(DOTP)[8]。然而可与对苯二甲酸合成酯的醇种类报道较少,本文中作者研究了不同碳链长度的饱和脂肪醇与对苯二甲酸合成脂肪醇酯的方法,对比了脂肪醇酯的物化性能,旨在寻找合成对苯二甲酸酯类增塑剂的合适脂肪醇原料。

1 实 验

1.1 材料和仪器

对苯二甲酸(PTA),工业级;正丁醇、正己醇、异辛醇(2-乙基己醇,2-EH)、钛酸四丁酯,化学纯;浓硫酸,癸醇(C10醇)、C14醇,分析纯。

SYD-3536型克里夫兰开口闪点测试仪,上海昌吉地质仪器有限公司。

1.2 对苯二甲酸脂肪醇酯的制备

在装有控温加热套、搅拌器的500 mL三口圆底烧瓶中加入适量的对苯二甲酸和一定配比的脂肪醇(固体醇溶化后加入)。装好分水器(上端接冷凝管),注意密封。在搅拌条件下电加热至100~170 ℃时加入催化剂浓硫酸(C6及以下脂肪醇)或钛酸四丁酯(C8及以上脂肪醇)。反应从生成第一滴水开始计时,逐步升温反应至不再出水时结束,记录出水温度和不再出水时的温度,为确保醇酸物质的量之比不变,每10 min放尽油水分离器中的水。当温度降至室温后改为蒸馏装置,并在-0.9 MPa压力下逐渐升温至脂肪醇沸点温度,减压蒸馏除去多余的脂肪醇。剩余部分即为对苯二甲酸脂肪醇酯,并进行密度(液体)、结晶点(固体)、闪点等性能测试。

1.3 性能测定

对所得的对苯二甲酸脂肪醇酯的酸值、密度、结晶点、闪点等物化性能进行测定。按GB/T 1668—2008增塑剂酸值及酸度的测定; GB/T 4472—2011 化工产品密度、相对密度的测定(比重瓶法); GB/T 1663—2001增塑剂结晶点的测定; GB/T 1671—2008增塑剂闪点的测定克利夫兰开口杯法等标准进行。

2 结果与讨论

2.1 脂肪醇酯合成反应条件的探讨

2.1.1 不同物料配比的反应温度 为确定适合的脂肪醇与对苯二甲酸合成酯的物料配比,考察了异辛醇与对苯二甲酸物质的量之比(醇酸比,下同)对反应温度的影响,结果见表1。

表1 物料配比、脂肪醇碳链长度对反应温度和反应时间的影响

由表1可以看出,在合成对苯二甲酸二异辛酯时,脂肪醇用量对出水温度影响不大,均在171 ℃左右,这说明反应起始温度(出水温度)主要由催化剂及反应物性质决定;但对终止温度和温差的影响较大,随着醇酸比的增加不仅降低反应终止温度,且温差也不断缩小。当醇酸比在3.0∶1时,终止温度为209 ℃,比醇酸比2.2∶1时降低了42 ℃;温差也由80 ℃缩小至39 ℃。考虑到醇酸比不宜过高,进一步采用3.0∶1和3.2∶1合成了对苯二甲酸二癸酯,出水温度分别为209和206 ℃,终止温度分别为267和262 ℃。温度及温差降低不是很明显,这说明进一步提高醇酸比意义不大,所以综合考虑选择醇酸为3∶1研究对苯二甲酸脂肪醇酯的合成。

2.1.2 不同碳链长度的反应温度 在醇酸比为3∶1的情况下,研究对比了C4、C6、C8、C10和C14与对苯二甲酸酯化反应的出水和终止温度,结果见表1。

从表1中可以看出,在相同的醇酸比下,C6及以下的醇很难与对苯二甲酸发生酯化反应;C8及以上醇随着脂肪醇碳链的增加,合成对苯二甲酸脂肪醇酯的反应出水温度与反应终止温度都在不断增加,且反应温差也随之扩大。当达到C14时,反应终止温度高达310 ℃,这是许多工厂所不能达到的,且产品颜色容易加深。除此之外C14醇的结晶点和沸点分别为38和289 ℃,这会导致加料段固体醇加料困难;反应段回流醇容易凝固堵塞;脱醇段难以除尽未反应的醇且易堵塞管路。所以合成增塑剂所用脂肪醇的碳链不宜过长。

2.1.3 不同碳链长度的反应时间 在醇酸比为3∶1的情况下,研究对比了C4、C6、C8、C10和C14与对苯二甲酸酯化反应的反应时间,结果见表1。

实验结果表明,C4和C6的醇,常压下基本不反应或反应很慢,C6醇8 h的转化率约为48%;另从表1中可以看出,在相同的醇酸比下,随着脂肪醇碳链的增加,合成对苯二甲酸脂肪醇酯所需反应时间不断减少。且当碳链在10以上时仅需几十分钟,这主要是因为随着碳链的增加使得反应回流温度(共泡点)升高,高温不仅有利于提高催化剂活性;还提供足够的活化能并提高反应速率(根据Van′t Hoff近似规则,反应升温10 ℃,速率增大为原来的2~4倍)。

表2 脂肪醇酯部分性能对比

2.2 脂肪醇酯性能分析

将不同碳链长度的脂肪醇与对苯二甲酸合成的酯脱醇后测试其开口闪点,结果发现,C4、C6、C8、C10和C14脂肪醇酯的开口闪点分别为180、198、210、220和237 ℃。可以看出随着合成对苯二甲酸酯的脂肪醇碳链的增长,其对应的酯的闪点在不断增加。C8脂肪醇酯的开口闪点已经达到210 ℃,是合成对苯二甲酸酯类增塑剂的优良原料。而C4醇酯的闪点偏低,不宜与对苯二甲酸合成高性能增塑剂。

对合成的对苯二甲酸脂肪醇酯的酸值(脱醇前)、密度(脱醇后液体)、结晶点(脱醇后固体)做了测定,结果见表2。

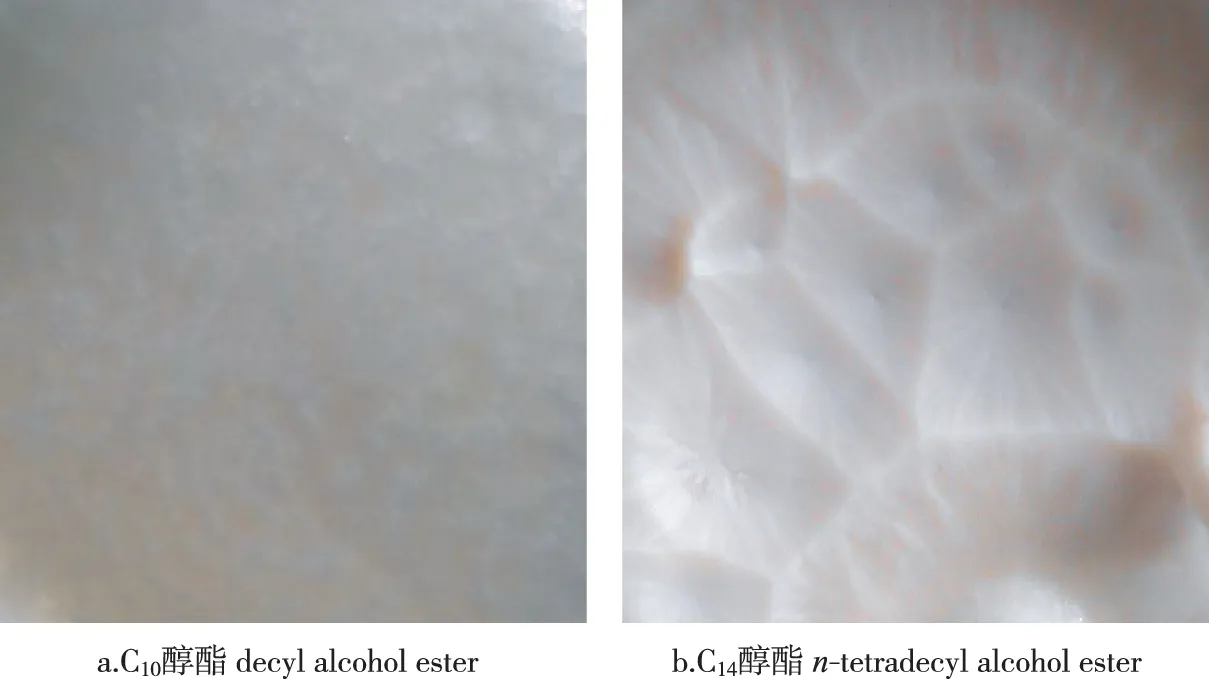

图1 固体酯形貌

由表2中的酸值可以看出,对苯二甲酸与不同碳链长度的脂肪醇在一定温度下的酯化反应还是较为完全的,酸值都能达到2 mg/g以下;C8及以下脂肪醇对苯二甲酸酯为液体,密度在1 g/mL左右;而C10及以上脂肪醇酯为固体,结晶点随着碳链的增加也增加明显,C14时已经接近70 ℃,不便使用。图1为2种固体对苯二甲酸脂肪醇酯的具体形貌。对苯二甲酸的C10醇酯与C14醇酯都是蜡状固体,C14醇酯颜色略深于白色的C10醇酯,但它们的结晶形貌区别较大,C10醇酯固化后较为均匀,而C14醇酯更易结晶收缩。这主要是由于脂肪醇分子链较长导致的。

2.3 结构表征

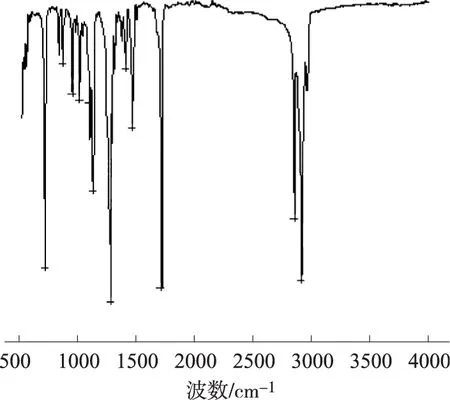

图2 对苯二甲酸二碳十四醇酯红外光谱

低相对分子质量的醇与对苯二甲酸在钛酸四丁酯的催化下一般只生成酯,相关报道很多[9-10]。随着脂肪醇的碳链达到C10和C14时,且反应温度也很高,就有可能产生醚、烯等副产物,但没有文献报道。为了进一步确认产物的组成,对碳链较长的C14脂肪醇对应的酯化产物进行了红外测定,结果见图2。

3 结 论

3.1 通过对不同碳链长度脂肪醇与对苯二甲酸的酯化反应研究,可以发现低温常压下C6及以下的醇难以与对苯二甲酸发生酯化反应。通过酯化产物酸值及红外可以看出,高温下钛酸四丁酯对C8及以上的脂肪醇合成对苯二甲酸脂肪醇酯具有较高的催化活性。

3.2 在所有对苯二甲酸脂肪醇酯当中,C4的对苯二甲酸二丁酯闪点只有180 ℃;C14醇和对应的酯熔点(结晶点)分别达38和67 ℃,不便于生产操作和使用;而C8、C10与对苯二甲酸的酯化物介于液固交界处,且闪点不低于210 ℃,是合成对苯二甲酸酯类增塑剂的合适原料。

[1]杨勃.邻苯产业调整之路艰难[J].中国石油和化工经济分析,2013(7):50-53.

[2]黄宁律.玩具出口欧盟警惕增塑剂风险[J].中国玩家制造,2013(11):24-25.

[3]赵文红,厉曙光,蔡智鸣.酞酸酯类增塑剂毒理研究进展[J].环境与职业医学,2003,20:135-138.

[4]李祥庆.无毒增塑剂环氧脂肪酸甲酯的合成[J].塑料助剂,2011(3):27-30.

[5]苏会波.环保增塑剂柠檬酸三丁酯的生产工艺、应用进展、市场现状和行业政策综述[J].生物质化学工程,2014,48(2):48-53.

[6]费柳月,蒋平平,卢云,等.聚酯增塑剂的合成与分析[J].塑料助剂,2005,51(3):35-41.

[7]李云霞,张如意.可再生环保增塑剂的研究进展[J].化学工程与装备,2014(3):168-170.

[8]李科,蒋剑春,聂小安,等.环保增塑剂DOTP的合成工艺研究[J].化学工程师,2014(4):4-6,10.

[9]刘尚文.对苯二甲酸二辛酯的合成及优化[J].增塑剂,2010,21(2):31-34.

[10]韦建国,刘大壮,孙培勤,等.对苯二甲酸二异辛酯合成的反应机理和动力学[J].高校化学工程学报,2006,20(4):665-668.

Synthesis and Performance of Aliphatic Alcohol-based Terephthalate

LI Ke1, JIANG Jian-chun1,2, NIE Xiao-an1,2, CHEN Jie1, CHEN Shui-gen1

(1.Institute of Chemical Industy of Forest Products,CAF;National Engineering Lab.for Biomass Chemical Utilization;Keyand Open Lab.of Forest Chemical Engineering,SFA;Key Lab. of Biomass Energy and Material,Jiangsu Province,Nanjing 210042, China; 2.Research Institute of Forestry New Technology,CAF, Beijing 100091, China)

The synthesis methods of aliphatic alcohol-based terephthalate were studied using terephthalic acid and saturated aliphatic alcohol (C4, C6, C8, C10and C14) as raw materials. And the physicochemical properties such as crystallization points, densities, and the flash points et al. were contrasted. The results indicated that the reactions of aliphatic alcohols of C4and C6with terephthalic acid at ordinary pressure and low temperature were difficult, and the aliphatic alcohols of C8, C10and C14could easily react with terephthalic acid under catalysis. The flash point of butylene terephthalate (C4) was 180 ℃. The melting (crystallization) points of alcohol and ester (C14) were 38 ℃ and 67 ℃, respectively, but it was not convenient for the operation and use. While terephthalic esters of C8and C10aliphatic alcohols were between liquid-solid junction, and the flash points were not less than 210 ℃, they were suiTable raw material for the synthesis of terephthalic acid esters plasticizer.

plasticizer; terephthalic acid; terephthalic; aliphatic alcohol

10.3969/j.issn.1673-5854.2015.05.005

2015- 03- 19

中国林科院中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金(CAFYBB2014MA011);“十二五”国家科技支撑计划资助(2014BAD17B01)

李 科(1985—),男,助理研究员,主要从事生物质资源利用及精细化学品研究工作;E-mail:liketaiping@163.com

*通讯作者:蒋剑春(1955—),男,研究员,博士生导师,博士,从事林产化学加工和生物质能源开发技术研究;E-mail:bio-energy@163.com。

TQ35;TQ414

A

1673-5854(2015)05- 0023- 04