蚕种冷藏加工的实践与体会(下)

2015-02-23杨希哲,吴钢

蚕种冷藏加工的实践与体会(下)

杨希哲1吴钢2

(1.重庆市蚕业科学技术研究院,重庆北碚400700;2.四川省蚕业管理总站,四川成都610041)

4蚕种人工孵化技术要点

为打破春制越年种进入滞育状态,以解决当年夏秋用种需要,在产卵后适当时间给予蚕种物理或化学刺激,并结合冷藏低温处理打破卵的滞育状态,恢复发育机能,直至正常孵化,这就是人工孵化。

人工孵化法种类很多,目前生产上推广使用的是盐酸孵化,依处理时期不同可分为即时浸酸、冷藏浸酸、随时冷藏浸酸孵化等,前两种用得较多。

4.1 即时浸酸

4.1.1加温即时浸酸

4.1.1.1制种要求。各批蚕种要做好投蛾时间、盛产卵时间、收种时间记录,从投蛾到收种,产卵室的温度应保持23℃~25℃。盛产卵时间的确定,可以观察母蛾产卵达70%~80%时开始计算。

用作即浸的蚕种应在投蛾当日晚上9点前收种,尽量减少振动、摩擦、堆积,及时插入线架,不要过于拥挤。为缩小卵龄开差,上下午投蛾的蚕种应分开,凡冷藏过的母蛾应单独投蛾制种。

4.1.1.2浸酸适期。收种后将蚕种置于温度24℃、湿度75%~80%中保护。盛产卵后18~20h,大部分卵色呈淡黄色,少数晚产卵呈鲜黄色为即时浸酸适期。日系偏早、中系偏迟进行浸酸处理。

4.1.1.3浸酸标准。酸温控制在114.5℉、115.5℉范围最佳,禁止突破114℉~116℉;盐酸比重1.072;时间日系5min30s,中系5min,下缸时酸温可偏高0.5℉~1℉。

4.1.1.4注意事项。酸温、盐酸比重、浸渍时间

等浸酸三要素应严格控制,浸酸刺激均匀,浸酸后脱酸彻底。

A、准确测定。观察酸缸、温度、比重必须在充分搅匀酸液后,最好由两人同时测读,温度计不要靠近缸壁,比重计最好放入大缸观测,每次浸酸测温3次即2、3、5min或2、4、6min时测报,并如实做好记录,每次高、低1℉,延长或缩短10s,三次累计后调整起缸时间。

B、提笼滤酸。为使蚕卵感受盐酸刺激量真实、均匀,下缸后应立即提笼离酸液面1~2次,不计入浸酸时间。每浸酸4缸应重新测配盐酸比重。

C、装笼要求。浸酸前装入小笼的蚕种应逐张折叠卵面向外,每笼装种张数由负责人调查后确定,做到松紧适度。小笼蚕种装入尼龙袋后,要做好品种、批次标记。

D、固定平附。平附种浸酸可在浸酸前用含有效成分2%~3%的甲醛液浸渍1min,固定20min左右,也可在酸液中加入其重量2%的甲醛原液。

E、彻底脱酸。蚕种脱酸需逆水流向而行,散卵种脱酸20min,平附种40min,以舌尖舔尝卵面无酸味为度。在保证脱尽酸液前移走,注意节约用水,脱酸后的蚕种应尽快吹风干燥,及时进入24℃保护或入冷库冷藏。《蚕种总论》P425横川等试验:将不同浓度盐酸涂在卵面上,各区的孵化率没有差异;用15%的盐酸(即时浸酸浓度)稀释10000倍(略带酸味)涂在卵面上,多角体病发生较多,对照区(涂水)的发病较少。

4.1.2常温即时浸酸

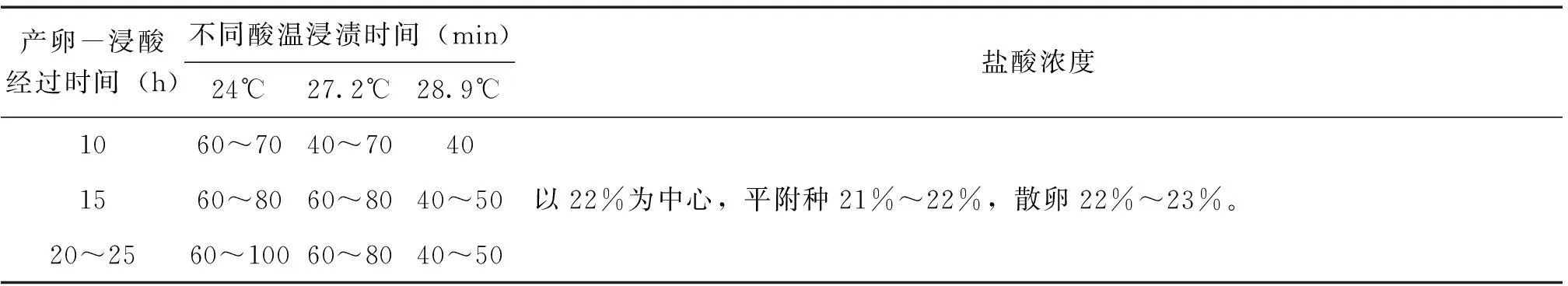

4.1.2.1浸酸标准。常温即时浸酸标准见下表。

常温即时浸酸标准表

注:从产卵到浸酸保护温度24℃,盐酸15℃时比重为1.110(约合22%)

4.1.2.2注意事项。重点把握浸酸适期、盐酸比重、液温及时间。

A、浸酸适期。产卵后保护在25℃,经过15~20h浸酸为好。

B、盐酸准备。盐酸提前半天配好,比重1.100~1.110,酸温24℃~29℃。

四川某蚕种场采用酸温29.5℃、比重1.105、时间29~30min效率较高,孵化情况也不错。

C、其他事项。参考即时浸酸操作4.1.1.4。

常温浸酸采用浸酸结合脱粒或先脱粒后浸酸均可,如采用浸酸结合脱粒,酸中不能加入甲醛。蚕种可装小笼套尼龙袋,也可折叠后(卵面向外)直接装入赛璐珞笼子中,注意松紧适度,然后将蚕种垂直插入盐酸中,以利酸液迅速渗入,中途应提动2~3次。使用上浆布或上浆连纸可先脱粒后浸酸,既节约纸张盐酸等成本,又可加快浸酸速度,孵化效果好。

4.2 冷藏浸酸

4.2.1入库适期

产卵后保护温度以24℃为宜,入库冷藏适期根据预计冷藏天数、产卵后保护温度、卵色来决定。

入库冷藏适期

蚕种入库前保护温度如超过27℃以上,入库应经15℃中间温度2~4h。

4.2.2处理要点

4.2.2.1入库包装。蚕种入库最好插入线架,在库内放置1d以上,待蚕种冷透后,再抽出打捆上架或装箱。在架上不能排列过紧。

4.2.2.2冷藏温度。冷藏温度以5℃为标准,如果预计冷藏日数在60d以上,当冷藏到40d后,应降温到2.5℃作抑制性冷藏。

4.2.2.3出库要求。蚕种出库应充分散冷(插入线架或平摊箔内),经过15℃中间温度2~3h,再出库到自然温度(最好30℃~32℃)2~3h后再行浸酸。

4.2.3浸酸标准

盐酸比重1.092,酸温以118℉为中心,117℉~119℉为范围。日系品种6min30s,中系品种6min,多化性品种可酌量缩短。其他注意事项可参考即时浸酸操作4.1.1.4。

4.3 随时冷藏浸酸

随时冷藏浸酸孵化是解决秋用种入库数量不足的一种应急措施。由于是促使已进入滞育的蚕卵孵化,孵化成绩不稳定,因蚕品种产卵后保护环境和时间长短不同而有差异。具体操作可分为:

4.3.1浸酸冷藏浸酸

此法以浸酸为主结合低温处理,如产卵后蚕种保护在20d以内,且浸酸后冷藏日数可达50d及以上,其孵化成绩能满足生产需要。

第1次浸酸。浸酸标准:酸温115℉,比重1.075~1.094,时间15min。如果蚕种产卵后在24℃~25℃中保护时间未超过20d,浸酸后,可在5℃中冷藏40d以上的,则第1次浸酸中系品种比重可在1.075~1.094,日系品种1.075~1.085范围。如果产卵后蚕种保护已达20~30d,浸酸后只能冷藏40d,无论中系还是日系,第1次浸酸比重均以1.094为好,实用孵化率可达90%以上。而5℃中只冷藏30d的实用孵化率为84%左右。

入库冷藏。第1次浸酸晾干后,经15℃中间温度6h,再入库5℃冷藏。冷藏时间40d以上。

第2次浸酸。浸酸标准:按常规冷浸种浸酸标准处理,即酸温48℃,比重1.092~1.094,时间6min~6min30s。浸酸后,按常规冷藏浸酸种盐比整理装盒出库。

4.3.2长期冷藏浸酸

产卵后1个月内,任何时间均可进行冷藏,先在15℃中放置3d,再进入5℃冷藏70d后,按一般冷浸种标准进行浸酸处理。个别难解除滞育的品种可酌量延长冷藏时数。

4.4 蚕种浸酸前后的冷藏

4.4.1即时浸酸种浸酸前冷藏

生产中由于推迟收蚁时期或为了集中处理减少浸酸次数,需要进行浸酸前冷藏,具体方法为:

4.4.1.1产卵后温度时间控制。产卵后,保护在24℃~25℃中,经18~20h(盛产卵起计算)后入13℃~15℃中过渡2h,再入库5℃冷藏,时间不超过5d。

4.4.1.2浸酸前温度时间控制。出库浸酸要经中间温度2h,再送到自然温度或30℃中放置2~3h充分散冷后装笼浸酸。浸酸时可能部分卵已开始着色,但无大碍。冷藏中最好盖湿布补湿。

4.4.1.3其他。蚕卵刚产下不久用15℃保护,可推迟浸酸适期5d左右。但注意不能在产卵后第2天浸酸,可在产卵后3~5d实施酸处理。

4.4.2即时浸酸种浸酸后冷藏

即浸种浸酸后胚子发育,常温比加温浸酸的胚子要快3~5h,冷藏时应注意。

4.4.2.1乙胚子冷藏。浸酸后的蚕种,在18℃~20℃中保护10~12h,待胚子发育到乙1乙2时,经中间温度10℃~12℃保护6~8h,入库5℃中冷藏7~15d,然后降为2.5℃冷藏30~40d。出库也应经中间温度过渡3~4h。

4.4.2.2丙胚子冷藏。蚕种浸酸后,在24℃~25℃保护18~22h,胚子发育到丙1丙1+时,经中间温度10℃~13℃过渡2~4h,入库用2.5℃冷藏。冷藏期限20~30d。

4.4.2.3丁胚子冷藏。浸酸后,在25℃中保护40h,经12℃~15℃中间温度2~3h,胚子在丁2前用2.5℃冷藏,丁2后宜用5℃冷藏,再冷藏时间2.5℃的在20d以内,丁2后的冷藏期7~10d为限。

4.4.3冷藏浸酸种浸酸后冷藏

4.4.3.1乙胚子冷藏。浸酸后,用24℃~25℃保护,在浸酸后12h内经10℃~13℃中间温度2~4h,入库2.5℃冷藏。冷藏期限45d。

4.4.3.2丙胚子冷藏。浸酸后,用24℃~25℃保护20~24h,当胚子发育到丙1,经10℃~13℃中间温度2~4h,充分感受中间温度后,用2.5℃冷藏。期限30d。

4.4.3.3丁胚子冷藏。浸酸后,用24℃~25℃保护36~48h,待胚子发育到丁1丁2时,经中间温度2~4h,充分感受中间温度后,再入冷库5℃冷藏。冷藏期限7d。

4.4.3.4注意事项。冷藏处理要避开浸酸后24h到48h这一段危险期;冷藏前要用中间温度过渡,并充分感受中间温度;冷藏前后的温差要控制在12.5℃内,冷藏温度5℃比2.5℃安全;冷藏再冷藏时间宁短勿长,过长要增加白死卵出现机率;再冷藏后出库前,必须经过中间温度10℃~13℃过渡2~4h,并且充分感受中间温度。

5各类蚕种事故及诱发原因

5.1 蚕种孵化不齐

一般来说,孵化不齐是由于蚕卵活性化不齐所致,但也存在蚕卵活性化后,因处理失误,卵粒间感受温湿度出现差异,造成胚子发育不齐的情况。

5.1.1越年种活性化不齐的原因

5.1.1.1亲代越年性管理不善。蚕种繁育过程中,催青、小蚕期低温,大蚕、制种期高温等,可使蚕种化性变化,生种增加。再出卵多的蚕种其卵胚子滞育程度不一,蚕卵活性化开差较大。

5.1.1.2蚕卵过早接触低温。秋冬冷暖交替季节,蚕卵过早接触低温,以后又接触较高温度,部分在低温中已开始解除滞育的蚕卵便开始发育拉大了胚子发育开差。

冬暖地区蚕种在自然温度下越冬,由于蚕卵间的差异,胚子活性不一,在较高温度下先解除滞育的胚子开始发育,未解除滞育的胚子不发育,造成胚子发育不齐。

5.1.1.3越冬期蚕卵活性化不充分。如5℃保护时间不够或者过早使用2.5℃或0℃冷藏,延缓或抑制了胚子活性化进程,对活性化不充分的蚕种进行中感,必然会拉大胚子发育差距。

5.1.2人工孵化种活性化不齐的原因

5.1.2.1错过浸酸适期。即浸种浸酸处理过迟,蚕卵胚子越年化趋向已比较明显的蚕种。

5.1.2.2错过冷藏适期。冷浸种入库时,卵龄过长,卵色已偏老,加之冷藏时间较短,胚子滞育程度解除不够。

5.1.2.3入库散热不充分。冷浸种入库冷藏,蚕种捆扎过紧或排列架上过密,影响蚕种捆中心部位散热较慢,其周缘部分和中心部位的蚕卵处于不同温度下,胚子滞育进程和活性化程度产生差异。

5.1.2.4出库散冷不充分。冷浸种出库浸酸前,因散冷不充分、不均匀导致部分蚕卵接触酸温较低,或测定盐酸比重、温度时搅拌不充分,测量仓促失准,影响浸酸效果。

5.1.2.5蚕种装笼过多。蚕种装笼过多过挤,影响了酸温渗透和热交换,使蚕种接触盐酸刺激不匀。

5.1.2.6热交换不充分。受浸酸用具影响,如赛璐珞笼子孔径小,内外盐酸热交换慢,笼内蚕种实际接触酸温比笼外实测酸温低,蚕种感受刺激量不足。

5.1.3活性化后蚕种孵化不齐的原因

5.1.3.1中感温度过高。越年种中感温度超过15℃,在较高温度中,大胚子发育快,小胚子发育慢,拉大了开差。

5.1.3.2容器装卵过多。用纱布袋冷藏散卵蚕种,装卵过多,冷气难以渗入袋的中心位置,加上蚕卵呼吸发热,袋的中心卵粒处于较高温度和缺氧状态,致使出现放射状发育障碍和胚子发育开差,这是冷库多次出现胚子严重不齐和死卵增多的主要原因。

5.1.3.3胚子发育状态、冷藏适期、温度等把握不准。蚕种浸酸后冷藏处理中,在出入库时间、中间过渡、冷藏温度和期限等环节出现失误也会导致死卵多,孵化不齐。

5.1.3.4运输催青条件不良。出库的幼嫩胚子,在运输途中遇高温干燥或其他不良刺激。

5.2 死卵增加、孵化率下降的原因

蚕种处理失误的另一严重后果就是死卵增加,孵化率下降。这对蚕种品种影响最为突出。死卵多,有效卵减少,不仅影响收蚁量,而且存活下来的蚕卵品质和蚁蚕体质也要变劣。

剔除遗传致死基因的因素,非遗传性死卵的发生和外界环境有着密切关系,其原因较复杂。从原蚕饲养条件,蝇蛾期的保护,产卵和蚕种处理以及出库催青,如遇环境因素异常,人为管理不当等,都会导致死卵发生。因死因和时期不同,死卵种类较多,下面介绍几种主要死卵。

5.2.1早期死卵

早期死卵通常指蚕卵从浆液膜着色一直到点青前出现的各类死卵。特征是卵窝深陷或成瘪卵,卵色多为黑褐色、淡红色、赤褐色等,有的卵虽外观无异常,但胚子已受害直到催青感受较高温度时才显现出来,这种卵多在反转期因不能反转而死亡,早期死卵因跨度时间长,形成的原因较多。

5.2.1.1饲育因素。原蚕饲育条件差,蛹期保护不当造成卵质虚弱。

5.2.1.2保种因素。蚕种场在产卵保种,遭遇摩擦、振动、挤压、堆积,或越夏期温度过高、时间过长、温度过大,使胚子出现生理障碍。

5.2.1.3人工越夏因素。秋制种没经高温保护或保护时间不够,成为滞育不充分的“软性卵”,这种卵易活性化,不耐冷藏。

5.2.1.3胚子发育因素。蚕种浴消前后接触较高温度,早活性化胚子开始发育,因不耐长期冷藏而成为死卵。

5.2.1.4冷藏浸酸因素。浸酸种入库冷藏处理不当或浸酸刺激过强,使胚子丧失活力。

5.2.2点青和转青死卵

催青到后期,蚕卵见点后终止发育而死亡,成为点死卵,若胚子发育到蚁体完成,能吞食浆液膜使卵色转青,不能咬破卵壳而孵化的成为转青死卵。一般转青死卵多于点青死卵,其特征是卵壳不陷,呈现点青或转青卵色,但卵不能孵出蚁蚕。形成原因有:

5.2.2.1遭遇高温。催青后期或在运种途中,温度过高(28℃以上)或受温度激变影响。

5.2.2.2补湿不够。受催青后湿度影响最大。点青后,胚胎表面渐失去浆液膜保护,在干燥尤其是高温干燥情况下,胚体极易散失水分成为转青死卵。

5.2.2.3未适时活性化。活性化过早,活力下降或活性化不充分孵化机能弱的蚕卵。受浸酸刺激过强或过弱的蚕卵。

5.2.2.4超期冷藏。冷藏抑制期过长,营养物质消耗太大的蚕卵。

5.2.2.5有害物质。卵期接触过不良气体、农药,尤其是神经性毒剂而死亡的多呈现为转青死卵(此阶段胚子神经系统已完成)。

5.2.2.6病原感染。感染微粒子病的蚕卵。

5.2.2.7其他影响胚子正常发育因素。催青前各阶段,胚子曾遭受过影响,出现微弱障碍,虽未成早期死卵,或尚可吞食浆液膜,但无力咬破卵壳成为点青或转青死卵。

5.2.3不孵化卵

蚕种收蚁后,残留的外观正常、不转青、不再孵化的蚕卵。其形成原因:

5.2.3.1保护浸酸冷藏。解除滞育不完全或错过了浸酸适期,或浸酸刺激不足。

5.2.3.2堆积产生蒸热。蚕卵浴消时,在湿润状态下,堆积过久产生的蒸热卵。

5.2.3.3接触异常高温。蚕种运送或催青前、中期,蚕种曾短暂接触过异常高温。

5.2.4白死卵

白死卵是浆液膜破损产生异常卵的总称,其胚子大多能发育到反转期,后因胚体不能反转而致死。产生的原因除遗传因素外,主要是因温度激变而引起的,有以下几个表现特点:

5.2.4.1冷藏因素。冷藏浸酸种,浸酸后冷藏在12~48h,尤其24~48h,出入库又不经过中间温度,或冷藏前后温度差12.5℃以上,容易诱发白死卵产生。

5.2.4.2超期冷藏。长期冷藏种容易出现白死卵。

5.2.4.3保种因素。蚕种越夏期高温保护时间长的出现白死卵几率大。

5.2.4.4品种因素。日系和多化性品种容易产生白死卵。

5.2.5白壳卵

这种死卵是在浆液膜和卵壳之间出现一段空隙而呈现卵壳白色所致。因这段空隙多出现蚕卵的一端,又称白头卵。

5.2.5.1卵面消毒液浓度。蚕种浴消时,漂白粉有效氯浓度偏高,过分溶解卵壳致使浆液膜收缩而致。

5.2.5.2蚕卵机械损伤。脱卵时,过度摩擦,卵壳受损。

5.2.6淡色卵

淡色卵多数为越年性不充分的蚕卵,往往间接与再出卵和孵化不良原因结合在一起。淡色卵孵化较差,孵化出的蚁蚕体质也较弱。多与品种遗传性有关。

5.2.7浓色卵

浓色卵系因蟑螂、蟋蟀咬食蚕卵流出的卵汁,或脱卵及其他机械因素使卵壳受损,卵汁渗出污染周边良卵所造成的死卵。

5.3 蚁蚕体质下降

蚕种不当处理,部分受影响较小的蚕卵虽可孵化,但所出蚁蚕体质下降,在收蚁饲养中往往表现出蚕体发育不齐,且因体质虚弱而感染蚕病,使减蚕率增加,导致产茧量下降。

越年蚕种越夏期保护温度过高,时间过长或过分干燥,浸酸种刺激量偏大均会造成蚁蚕体质下降,体重减轻、体色发黄、活力较差。另外,因孵化不齐采取二夜包、三夜包收蚁的,因久未食叶造成饥饿,活力下降、体质变差、附着力减弱,并伴有死蚁和吐浮丝现象。

蚕种处理不当所造成的各种事故,原因比较复杂,除以上谈到的几种主要类型,还有其他情况,在此不再论及。

作者简介:杨希哲(1941-),男,推广研究员,从事蚕种生产技术管理工作。