疏血通注射液治疗脑梗死临床疗效

2015-02-23赵新亮

赵新亮

(天津市永久医院,天津 300450)

疏血通注射液治疗脑梗死临床疗效

赵新亮

(天津市永久医院,天津 300450)

目的:观察疏血通注射液治疗脑梗死的临床疗效。方法:选择急性期脑梗死患者72例,随机分为观察组38例和对照组34例,两组均给予溶栓、抗凝、抗血小板和脑神经保护剂等治疗,观察组加用疏血通注射液6 ml加入250 ml氯化钠注射液中静脉滴注,1次/d,14 d为 1 个疗程,观察两组临床疗效及血流变指标的的改善情况。结果:观察组和对照组总有效率分别为86.84%和76.47%(P<0.05)。两组患者治疗前后比较,血浆黏度、红细胞比积和纤维蛋白原均有改善,有统计学意义(P<0.05或P<0.01);治疗后各项指标观察组较对照组改善明显,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:在常规治疗的基础上,疏血通注射液辅助治疗脑梗死可改善患者的血流变指标,疗效肯定,可在临床使用。

脑梗死,疏血通注射液,血浆黏度,红细胞比积,纤维蛋白原

急性脑梗死是指脑内血栓形成栓子栓塞或动脉硬化引起的管腔狭窄导致脑组织局部缺血性坏死,是临床上常见的脑血管疾病,致残率高。本院在常规治疗的基础上,采用疏血通注射液辅助治疗脑梗死,取得满意疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2012年10月—2014年9月临床诊断符合全国第四届脑血管会议制定的诊断标准,且均经颅脑CT或颅脑MRI确诊为脑梗死的本院住院患者72例,随机分为观察组38例和对照组34例。观察组男22例,女16例,年龄41~75岁,病程3~48 h;对照组男21例,女13例,年龄39~74岁,病程2~48 h。两组性别、年龄、病程、梗死部位、梗死范围、病情等方面均无统计学差异(P>0.05),具有可比性。排除标准:意识不清者,有严重心、肺、肝、肾功能损害者,过敏体质者,痴呆者。

1.2 给药方法 两组均根据患者情况如脑水肿、高血压病、糖尿病采取相应的脱水、降压、降血糖等常规对症治疗,同时给予溶栓、抗血小板聚集和脑神经保护剂等综合治疗。观察组在此基础上加用疏血通注射液6 ml加入氯化钠注射液250 ml中静脉滴注,1 次/d,两组均以14 d为一疗程,同时记录两组患者临床疗效和不良反应。

1.3 疗效判定标准和观察指标 疗效判定标准根据“全国第四届脑血管病学术会议”制定的神经功能缺损程度评分标准判定疗效[1],分为治愈、显效、有效、无效和恶化,总有效率=(治愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。同时记录治疗前后患者血浆黏度、红细胞比积和纤维蛋白原的改善情况。

2 结果

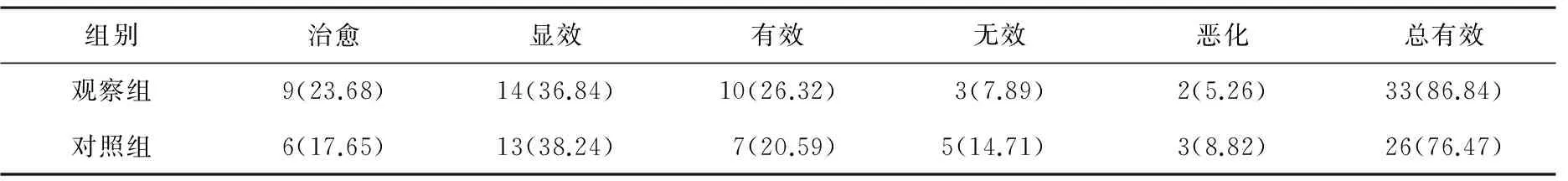

2.1 两组患者临床疗效比较 观察组和对照组的总有效率分别为86.84%和76.47%,观察组优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者临床疗效比较 例(%)

2.2 两组患者血流变指标比较 两组患者治疗前后比较,血浆黏度、红细胞比积和纤维蛋白原均有改善,有统计学意义;治疗后各项指标观察组较对照组改善明显,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组患者血流变指标比较

与治疗前比较,*P<0.05,**P<0.01;与对照组比较,△P<0.05

3 讨论

脑梗死是指由血栓形成、栓子脱落、血管壁斑块形成及血管狭窄等原因引起脑组织血液供应障碍,从而导致局部脑组织发生不可逆性损害改变,出现脑组织缺氧、缺氧性坏死。治疗中以溶栓、抗凝、降纤、脑神经保护剂等药物支持为主,中西医结合治疗该病能有效提高患者的生存质量。在脑梗死的危险因素研究中,高水平的血浆黏度、红细胞比容和纤维蛋白原是目前比较公认的危险因素之一[2]。因此有必要采用活血化瘀、通经活络的中药来降低血小板聚集、抗凝降纤,以改善脑血流、降低血液黏度,使患者有更好的预后和生存质量。

疏血通注射液是水蛭与地龙提取物的复方制剂。水蛭素是强力凝血酶特异抑制剂,能抑制凝血酶,阻止血小板聚集,改善血液的流变性。蚓激酶是从地龙中提取的具有纤溶活性的多成分,具有抑制血小板聚集和溶栓作用,抗凝降纤,能抗血栓形成[3]。

本观察表明,观察组加用疏血通能够显著降低血浆黏度、红细胞比容和纤维蛋白原,有可能起到溶栓作用,提高治疗效果。观察组的总有效率为 86.84%,效果优于对照组(76.47%),表明疏血通注射液能够促进脑梗死患者神经功能恢复,改善预后,值得临床应用。

1 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:24

2 朱传安.红细胞压积﹑纤维蛋白原﹑血小板电泳与急性脑梗死预后的关系[J].中国血液流变学杂志,2003,13(2):148-149

3 胡良先. 疏血通注射液联合苦碟子注射液治疗急性脑梗死临床观察[J].河南中医,2010,30( 2) : 165

2015-05-19

R973+.2

A

1006-5687(2015)04-0051-02