政府控制、企业并购行为及效应研究

2015-02-18屈海涛

屈海涛,赵 息

(1.天津大学 管理与经济学部,天津 300072;2.黄淮学院 国际学院,河南 驻马店 463000)

1 研究假说

在我国现有的行政体制下,中央和地方政府之间的关系更类似于“委托-代理”模式,中央政府更像一个委托人,地方政府类似于代理人。这种委托代理关系的存在,预示着政府层级的差异将会带来不同的政府干预结果。对于中央控制企业,虽然政府的控制权较大,但其控制的企业都是较大的国有企业,企业经营灵活性较大,而且中央政府考虑到自身形象而减少对企业并购的干预。同时,由代理理论可知,控制权与所有权背离程度越大,代理成本就越高,国有控股企业,特别是中央控股企业,其控制权是所有权的1.072倍,远低于非国有控股企业的2.35倍,所以政府对央企并购的干预度较小。而地方政府政绩目标需要通过企业来实现,往往热衷于在本地区“构建”大型的企业帝国,因此在高度控制权的情况下,政府官员极力为企业创造条件,通过并购这一“多快好省”的方式达到企业快速扩张的目的。其次,中央提出的“抓大放小”思想,使地方政府均把解决当地困难国有企业作为一项政治任务,为了完成这一任务,政府出台各项政策鼓励其控制的国有企业积极并购困难企业。再次,对于地方政府控制企业,终极控制人通过交叉持股和金字塔机构得到的控制权往往超过了他们的所有权,而且控制权和所有权背离程度在相比于中央控制企业更加明显,两权的背离程度越大,终极控制人会通过并购以较小的成本为代价获取较大的收益。因此,我们可以进一步推测,政府控制权比例和企业并购频率之间的关系,在不同的政府控制层级之间也存在一定的差异,其在地方政府控制企业中表现更为显著。基于以上分析,提出如下假设:

H1a:政府控制权比例与企业并购频率呈现出非线性的“U”型关系。

H1b:政府控制权比例与企业并购频率之间的关系在中央政府和地方政府控制下将呈现出一定差异,如果存在“U”型关系,这一关系在地方政府控制企业中更为显著。

对于国有企业,政府控制权越大,企业规模就越大,政府越要求企业注重国有资产的保值增值,因此通过大规模的并购中不仅实现企业的快速发展,而且还可以给企业创造了价值。其次,政府控制下的企业更容易通过政府获得融资、经营等方面资源上支持。这些便利条件都会激励企业进行大规模并购。再次,政府控制下的企业高管“亦官亦商“,能够“商而优则仕”;因此,进行大规模的并购不仅能给高管带来巨大政治收益和声誉,而且还能给予高管通过企业的发展壮大而进入政府部门的机会,所以高管就有进行大规模并购的动机。

不同的控制层级下政府具有不同的目的和动机,这将影响它们对企业控制权的行使。中央政府控制的企业都是行业内超大型企业,其目标就是建立具有世界竞争力的行业领袖,为达到这一目标,将现有企业进行大规模并购就是成为其首选的一条途径。比如,国资委成立之初就决定在一些行业进行大规模并购,力争把央企合并重组成80~100家具有世界影响力的超大型企业,经过几年的发展,目前央企由开始的199家合并重组为目前的113家。而对于地方政府控制企业来说,虽然政府控制权达到一定比例时,企业并购频率与控制权正相关,但目标企业基本是本地区规模较小的企业,所以并购规模并不一定随着控制权比例的增大而增大。因此,我们可以推测,政府控制权比例和企业并购规模之间的关系,在不同的政府控制层级之间也存在一定的差异,且在中央政府控制企业中更为显著。基于以上分析,提出如下假设:

H2a:政府控制权比例越大企业并购规模越大。

H2b:政府控制权比例与企业并购规模之间的关系在中央政府和地方政府控制下也将呈现出一定差异,且这一关系在中央政府控制下更为显著。

当终极控制人控制权小于某一特定值时,企业股权相对而言就较为分散,各大股东实力相当,这就有利于其它大股东设计一系列有效规章制度来对抗终极控制人的掠夺行为进而维护自身在公司的合法权益,此时,终极控制人就有可能约束自利行为,减少对企业价值的侵害。但是,当终极控制人控制权大于某一特定值时,就对企业有绝对的控制权,由于缺乏有效的权力制衡和监督机制;控制人攫取私有收益要比积极参与提高企业价值而获取收益的速度要快且有保证。因此,在“堑壕效应”的作用下,控制人利益主导下的企业并购行为偏离了公司价值最大化目标,进而对企业并购效应带来负面影响。

对于中央政府控制的企业,由于其具有现代化的管理制度,在经营上具有灵活性,公司治理的效率也更高;同时,终极控制人也面临着来自市场的监督,企业并购行为更多源于发展壮大的需要。而对于地方政府控制的企业,官员出于政治晋升目标和私有收益目的,对企业干预动机更明显、力度也更大,不利于企业价值的提高。因此,如果假设H1b成立,那么频繁的并购将导致并购效应的降低。故,可以推测政府控制权与企业并购效应之间的关系在地方政府控制下更为显著。所以,基于以上理论分析,提出如下假设:

H3a:政府控制权比例与企业并购效应之间呈现出非线性的倒“U”型关系。

H3b:政府控制权比例与企业并购效应之间的关系在中央政府和地方政府控制下将呈现出一定差异,如果存在倒“U”型关系,这一关系在地方政府控制下更为显著。

2 研究设计

2.1 研究样本

由于企业并购效应涉及到并购发生后一年及两年数据,因此本文选择2008~2011年间深、沪两市A股发生并购的国有上市公司为初始研究样本,并购效应选取2009~2013年数据。在初始样本的基础之上,为了尽量保证实证分析的结果具有可靠性,本文将按照以下程序对初始样本进行筛选:(1)剔除金融保险类上市公司样本,因为这些公司的资本结构和盈利具有较强的行业特性;(2)因为本文要用到上年度的数据,所以也剔除了当年上市的公司;(3)剔除政府控制权比例10%以下的;(4)剔除数据不全的公司样本。经过上述筛选,最后得到1122家公司2009~2013年度数据。

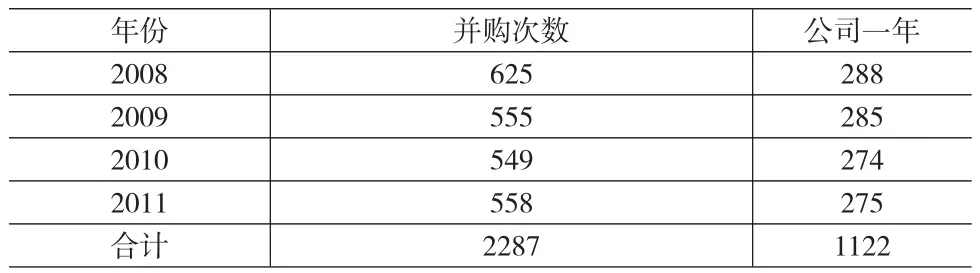

本文的并购样本如表1所示,该样本具有如下特征:(1)本文选择主并方作为研究样本;(2)并购双方为非关联企业。表1统计了沪深股市2008~2011年间发生了2287次并购,包括1122个企业年,说明部分企业在样本期间内实施了多次并购。本文的数据主要来自国泰安数据库和巨潮网。

表1 并购样本

2.2 计量模型和变量设计

为了验证本文的假设H1a和H1b,我们建立了如下回归模型:

模型中t-1是指并购的前一年,因为企业当年的并购决策依据是企业前一年的经营状况;ε为随机干扰项,表示其他次要因素对企业并购的影响。

模型中涉及到的变量说明如下:

(1)政府控制(Gcontrol):终极控制人对企业控制权比例;反映终极控制人对上市公司的控制能力。本文参考Jeremy S.S.Edwards对控制人权的计量方法,文中选择政府作为终极控制人的控制权比例。

(2)并购频率(Matimes):有的企业一年之中发生了多次并购,把一年之中发生的次数求和,即为企业并购频率;这里的并购频率指并购成功的次数。

(3)并购规模(Ma):对研究年度内实施并购的进行合并,以并购当年发生的并购金额之和除以并购前一年的总资产作为企业并购规模衡量指标。

(4)并购效应(ΔPER):托宾的Q值是经济学家托宾提出的一个衡量企业绩效的指标,它等于企业的市场价值与公司资产的重置价值之比值,由于会计指标的有限性,国际上采用对托宾的Q值来反映企业效应。t=1表示并购后一年与并购前一年效应变化量,t=2表示并购后第二年与并购前一年效应变化量。

(5)控制层级(layer):如果终极控制人为中央政府,取值为1,否者为0;

(6)控制变量:为了控制其它一些影响因素,我们设置了如下一些控制变量:自由现金流比率(CFO)、公司规模(Lnsize)、总资产收益率(Rota)、总资产周转率(Tatr)、总资产增长率(Tagr)、资产负债率(Lev)、独董比例(Rind)、行业虚拟变量(Ind)和年度虚拟变量(Year)。

3 实证结果

表2 变量Pearson相关系数矩阵

3.1 相关系数矩阵分析

从表2相关系数矩阵表可以看出,关键的解释变量Gcontrol和Ma的相关系数在5%水平上显著,但Gcontrol和Matimes的相关系数不显著,主要因为它们之间是非线性相关的。同时,Lnsize,Rota,Tatr,Tagr,Lev和Layer与Matimes也有显著的相关关系;Lnsize,Rota,Tagr和Lev与Ma也有显著的相关关系;Lnsize,Rota,Tatr,Tagr和 Layer与△PER1相关;Rota,Tatr,Tagr,Lev和Layer与△PER2相关。在相关性系数矩阵中,解释变量Gcontrol和Gcontrol2相关系数较大,存在着共线性,所以对其进行中心化处理;解释变量和控制变量以及控制变量之间的相关系数的值都不是很大,说明模型中的变量不会存在严重的共线性。

3.2 样本描述性统计分析

表3报告了本文主要变量的描述性统计。从表中可以看出,企业并购次数最小值为1,最大值为16;企业并购金额最小值为0,最大值为190.67,说明企业并购频率和规模之间的差距较大。短期并购效应和长期并购效应均为负值,说明并购没有取得良好效应,而且企业长期效应比短期效应更差。独立董事比例最小值为0.091,最大值为0.8,说明样本企业之间的独立董事比例差距也较大,但是其均值0.366和中位数0.333处在合理水平,符合上市公司的规定。层级均值为0.320,说明样本企业里有32%是中央控股。其它变量企业自由现金流比率、总资产周转率、总资产增长率和企业资产负债率最大值和最小值之间的差距也较大,这种差距可能会影响企业并购,因此在模型中作为控制变量。同时对于Ma、△PER1和△PER2等财务指标存在异常值的情况,分别做了双向1%的winsoried缩尾处理。

表3 主要变量描述性统计分析

3.3 政府控制与并购频率的多元回归分析

表4报告了政府控制与企业并购频率的回归结果。首先给出了全样本回归结果,然后对由中央政府和地方政府为终极控制人的样本企业进行回归。在模型1中,Gcontrol的系数为负且在5%水平上显著,Gcontrol2的系数在5%水平上显著为正,表明在全样本中,政府控制权比例与企业并购频率确实存在非线性的“U”型关系,假设H1a得到了验证。而在中央政府控制企业中,Gcontrol和Gcontrol2的系数都不显著,而且单独考虑Gcontrol与并购频率的关系,回归系数仍然不显著,这表明在中央政府控制企业中,政府控制权与企业并购频率之间不存在明显的关系。在地方政府控制企业中,Gcontrol和Gcontrol2的系数分别在1%上显著为负和5%上显著为正,这说明在地方政府控制企业中,政府控制与企业并购频率存在明显的“U”型关系。因此,假设H2a得到了验证。

表4 政府控制与并购披露回归结果

综上可知,政府控制与企业并购频率之间的“U”型关系只存在于地方政府控制企业中,而在中央政府控制企业中两者不存在显著关系。根据前文分析,这种关系主要源于政府较强的干预动机,而且在地方政府控制企业中这种动机更明显,因为国有企业改革的过程也是中央政府把规模较小的企业委托给地方政府管理的过程,中央政府作为委托人可能更加注意自身形象,同时由于受到中央政府的严厉控制,其无效的经营活动得到抑制;而地方政府出于政治目标的追求可能不惜以地方企业健康发展为代价参与地区竞争。同时,由于存在“U”型关系,所以存在一个控制权比例的拐点,这个比例大约在46%,在该点企业并购频率最低。

3.4 政府控制与并购规模多元回归分析

由于无法得出显著的二次回归,我们得到了显著的线性回归,回归结果如表5所示。从全样本回归结果知,Gcontrol系数为正且在5%水平上显著,表明政府控制与企业并购规模之间存在显著的正相关关系,假设H1b得到了验证。进一步分析分样本企业,发现在中央控制企业中,Gcontrol系数为正且在1%水平上显著,这表明在中央政府控制企业中它们之间也存在着显著的正向关系。然而在地方政府控制企业中,Gcontrol系数虽然为正但是不显著,表明在地方政府控制企业中,政府控制与企业并购规模没有明显关系。综上所知,政府控制与企业并购规模之间的正向关系只存在于中央政府控制企业中,而在地方政府控制企业中,这种关系不明显。虽然在前文分析中,相对于中央政府,地方政府对企业干预的动机更强,对企业并购频率的影响更显著,但是,地方政府干预下的企业并购都是本区域内规模较小的企业,发生的并购规模也较小;而对于央企的并购活动,由于央企的目标是建立本行业的超大型企业,所以发生并购的规模也都很大。

表5 政府控制与并购规模回归结果

3.5 政府控制与并购效应多元回归分析

表6报告了政府控制权比例与并购效应的回归结果,从全样本看,无论在短期效应还是长期效应上,Gcontrol的系数均显著为正,Gcontrol2的系数显著为负,说明了政府控制权比例与企业并购效应之间存在着显著的倒“U”型关系,据此,假设H3a得到了验证。

接下来,本文按照政府控制层级进行细分,研究不同控制层级下政府控制权比例对企业并购效应的影响。如表6第2、3和5、6列所示,发现无论短期还是长期效应,中央政府控制下企业控制权比例系数均不显著,说明政府控制权对央企并购效应没有显著的影响。但是在地方政府控制企业中控制权比例系数均显著,且控制权比例与并购效应之间呈现倒“U”型关系,因此,政府控制权主要影响地方政府控制的企业。至此,假设H3b得到了验证。由于存在倒“U”型关系,必然存在一个拐点,拐点大约在0.48附近,政府控制权比例在该点时,控制权比例最优,企业并购效应最大。

4 稳健性检验

关于终极控制人的控制权比例,本文选择的是10%,但是也有学者以20%作为是否存在终极控的标准,为了检验研究结果的可靠性,本文进一步选择终极控制人控制权比例大于20%的企业为研究样本,再次进行回归。回归结果与前述研究基本一致,仍然支持所提出假设。

表6 政府控制与并购效应回归结果

5 结论

政府对企业的控制现象在世界范围内普遍存在,而对于像我国这样的新兴市场经济国家来说,这一现象更为严重,其原因可以追溯到我国国有企业的发展历程,市场经济环境不够成熟,政府控制权比例较大和企业内部治理机制的不健全等。这种现象导致政府对企业经营行为产生重要影响,特别是企业的并购活动。

本文以我国国有非金融类上市公司为样本,研究了政府控制对企业并购的影响,并给出了必要的理论分析。研究表明,政府控制对企业并购行为产生显著影响,但是不同的政府控制层级对这种关系的影响有显著差异。政府控制权显著影响企业的并购频率,而这种影响主要是由地方政府产生的。政府控制权对企业并购规模也产生显著的影响,但是这种影响只在中央政府控制的企业里更为显著。本文还讨论了政府控制权对企业并购效应的影响,发现当控制权大于48%时,控制权能对企业并购效应产生负向影响,但是这种影响只在地方政府控制企业里显著。国有企业并购效应的降低,一部分原因是政府控制权较大,导致企业并购不符合市场需要,因此,本文研究结论深化了对国有控股及企业并购的认识。

[1]Bortolotti B,Faccio M.Government Control of Privatized Firms[J].Review of Financial Studies,2009,22(8).

[2]Faccio M.Politically Connected Firms[J].The American Economic Review,2006,96(1).

[3]Wu W,Wu C,Zhou C,et al.Political Connections,Tax Benefits and Firm Performance:Evidence from China[J].Journal of Accounting and Public Policy,2012,31(3).

[4]刘骏,刘峰.财政集权,政府控制与企业税负—来自中国的证据[J].会计研究,2014,(1).

[5]代光伦,邓建平,曾勇.金融发展、政府控制与融资约束[J].管理评论,2012,(5).

[6]方军雄.政府干预、所有权性质与企业并购[J].管理世界,2008,(9).

[7]潘红波,夏新平,余明桂.政府干预、政治关联与地方国有企业并购[J].经济研究,2008,(4).