中国耕地保护效率与公平性实证考察

2015-02-18柴铎

柴 铎

(中国财政发展2011协同创新中心/中央财经大学 政府管理学院,北京 100081)

0 引言

“效率”与“公平”是现代公共政策评价的准绳。多年来,现行耕地保护制度的效率与公平性始终缺乏直观、综合的实证分析[1,2]。一方面,长期耕保实践验证了其维护国家粮食战略安全和社会稳定的直接意义,更使其优化国土利用空间格局、保护和改善生态环境、促进区域可持续发展和增强农村经济活力等价值得以显化[3,4]。但另一方面,强制性的耕地用途管制导致了耕地保护主体(农民、农村集体经济组织及基层地方政府)与代表社会整体利益的宏观土地利用目标的利益博弈,造成地方经济效益损失和用地矛盾激化,加剧了地区间、社会群体间发展不公平,成为许多学者批评乃至反对耕保制度的立论依据[5],也使得多数社会成员对耕地保护抵制或漠视。客观评价耕地保护效率与公平性对于树立全社会耕地保护信念,推动耕地保护的长期深化开展意义重大。

本文综合运用资源价值理论、古典经济学生产论和福利经济学,构建耕地价值生产函数,深入分析耕地综合价值的生产和分配机理,通过与土地其他最高经济收益用途(建设用地)状态下的价值生产及分配对比,对耕保制度的效率与公平性作出实证评价,为改革完善现行耕保制度提供决策参考。

1 耕地保护效率与公平性评价的理论推导

从经济层面评价耕地保护制度的效率与公平性,应基于土地价值比较的视角,判断其是否能够促进土地资源最有效配置,提升社会整体福利,以及是否实现了相关方利益的公平分配,这就需要对耕地保护制度下耕地资源价值的产出及分配机理进行深入分析。为此,基于古典经济学生产论,建立耕地价值的四要素(土地、资本、劳动、管理)生产函数。

1.1 耕地综合价值的生产及分配机理

耕地的资源综合价值V不仅包括产出土地产品的经济价值Ve,还包括保障农业人口就业和基本生活的社会价值Vs以及维护和净化生态环境的生态价值Vz[6]。耕地的有限性使得耕地多样化价值需求具有“高竞用性”;而耕地系统的开放性造成其价值输出的“低排他性”——除耕地的直接使用者外,其他社会成员也能够分享耕地价值的外溢,这其中除一部分是其对耕地价值生产要素贡献的合理回报外,其余部分则是一种无偿的正外部性输出。

若将耕地价值的输出抽象为一个生产过程,其中包含了耕地保护主体所投入全部劳动力L及部分农业投资kK,和其他社会成员所投入的农业投资(1-k)K及管理智力投入A。对于土地要素N投入的界定则较为复杂:与其他土地利用形式易于取得土地收益完整控制权不同,虽然按照现行土地制度耕地保护主体应享有耕地的完整产权(收益权),但现实中耕地的生态和社会等非经济价值则无法被固定在耕地域内,实际上为耕地保护主体和其他社会成员共享;不仅其受益范围难于界定,收益方也缺乏向耕地保护主体提供支付的激励,造成了耕地保护主体的土地收益继而产权边界产生模糊。因此,从现实角度来看,土地要素实际可被视为社会整体的共同投入,为便于分析,不妨按照人口数量对耕地产权进行平均化处理。

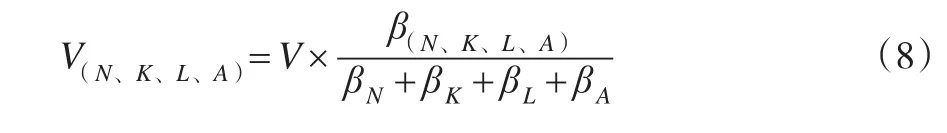

基于以上分析,假设:a.耕地价值的生产及消费市场具有众多的生产者和消费者(目前我国分田到户的农业生产模式及耕地价值全民共享的现状下,该假设应是合理的);b.耕地保护主体对耕地在不同用途下的收益高低比较拥有充分信息;c.由于目前的讨论层面为全国,则可剔除耕地质量的地域性差别;d.短期内,耕地价值生产的规模报酬不变(无农业生产力飞跃式提升);则耕地价值的生产和消费市场均可被视为完全竞争市场。按照福利经济学的分配论和欧拉定理,耕地价值应可依据四类生产要素的边际贡献率进行无剩余分配;而耕地保护主体和其他社会成员所分得的耕地价值量则由其对各类要素的投入比例而定。由此,将耕地资源综合价值对四类生产要素求导并全微分,列出耕地价值生产及分配函数[7]:

1.2 耕地保护效率与公平性评价的基本标准

耕地保护主要是为了限制耕地转用为建设用地,同时这也是耕地其他用途中可能收益最高的用途以及近年来耕地流失的主要动因。因此,评价耕地保护“是否造成土地价值浪费(效率)”和“侵害了相关方利益(公平)”最直观、客观的方法即是将其与建设用地的价值产出和分配情况进行比较。

从建设用地土地价值的构成来看,主要在于发挥土地空间承载力作用;其生态价值已不显著,而社会及经济价值则通过土地出让的经济收益得以显化。同时,由于建设用地已不再具有系统开放性,其产权边界清晰,土地产权人能够完整控制土地收益;其他社会成员不再享有土地价值外溢。设耕地转用为建设用地后的价值纯产出(扣除土地开发成本)为CP;该土地价值量由耕地保护主体独享。结合1.1的研究结果分析:

(1)当V>CP>VP时;

(2)当V>VP>CP时;

耕地保护主体能够获得最高收益水平,而社会其他成员也能够获得要素投入的必要回报并享受耕地正外部性价值;但由于耕地保护主体不存在转用耕地的激励,此时实施耕地保护虽具有公平性,但却是无效率(必要)的。

(2)当CP>V>VP时;

保护耕地会导致社会整体(此时仅为耕地保护主体)CP—V的价值量浪费;虽然其他社会成员依然能获得耕地价值要素投入的必要回报和正外部性;但耕地保护主体则遭受了CP—VP(>V—VP)的价值量损失。此时,耕地保护既无效率又不公平。

上述条件即为耕地保护效率与公平性评价的基本标准。由此,该问题即转化为对V、VP、CP三者关系的判断。

2 耕地保护效率与公平性实证分析

下面基于上述理论方法,运用2010~2012年全国31个省、市自治区(不含港、澳、台)的统计面板数据;结合笔者在福建省福州市、厦门市、南平市,山东省菏泽市,四川省成都市以及湖北省荆州市等地的调研数据成果;首先,运用自然资源价值理论,核算各省区单位面积各地资源年均综合价值产出量V;其次,获取各省区年度耕地价值生产要素投入量N、L、K、A信息,通过统计回归建立耕地价值生产函数,计算耕地保护主体和其他社会成员获得的耕地价值量;进而计算各省区单位面积建设用地土地价值,展开比较分析,对耕地保护制度的效率与公平性做出评价。

2.1 全国耕地价值生产函数的构建

2.1.1 各省区单位耕地面积年度价值产出核算

按照公式1,采用表1方法,分部计算各省区耕地的年度经济(Ve)、生态(Vs)和社会价值(Vz)货币价值产出。耕地的经济价值主要为年度土地产品的经济收益,借鉴目前较为成熟的标准粮计算方法,将各省区单位面积耕地年均土地产品产量统一为标准粮产量,进而按照国家粮食作物收购指导价格,加权计算单位重量标准粮价格,则有:

耕地的社会价值包含:a.社会稳定价值Vα,即保障农业人口就业和基本生活收入的作用;b.社会保障价值Vβ,即社会由于耕地吸纳劳动力而减少的保障性支出。鉴于目前各地农村最低生活保障标准较为混乱,可以各省城镇居民社会养老金额度为参照,以城乡居民人均年可支配收入比为修正系数进行估算。以I1表示农村居民家庭人均年纯收入;I2表示城镇家庭居民人均年可支配收入;m表示城镇最低工资水平;n表示城镇居民社会养老保险金额度;A表示人均耕地面积,则有:

表1 耕地资源价值核算方法选择

由此,代入2011~2013年间《中国统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》、《中国人力资源与社会保障年鉴》、第二次全国土地调查耕地资源数据、农用地分等定级等统计数据,结合笔者实地调研,分别核算得到2010~2012年间各省区每公顷耕地价值年均产出V1—V31:

表2 2010~2012全国各省区耕地面积及单位面积价值

2.1.2 各省区年度耕地价值生产要素投入量核算

耕地投入量N以各省区年末耕地面积表示,数据来源为2011~2013年各省统计年鉴。

资本投入量K由中央财政农业投资、地方财政农业投资、农户农业投资构成,数据来源为2011~2013年《中国财政统计年鉴》和《中国农村住户调查年鉴》。

劳动力投入L以农村劳动力从事耕地生产年度总出工日表示,总出工日T=人均年出工日Dp×农村劳动力总量QL×其中从事耕地生产的人口比例修正系数q。农村劳动力数据来源为2011—2013年《中国农村住户调查年鉴》;平均出工日和修正系数则需借助实地调研获得。笔者在前期研究中根据各省耕地资源禀赋,采用人均耕地阈值方法将全国划分为耕地赤字、盈余和平衡区三类[10];本次调研中,笔者分别在三类地区选取了福建、山东、湖北省作为典型代表,发放问卷500份,计算得出三类地区农村劳动力全年人均出工日分别为37.2天、41.9天和43.4天;而从事耕地生产的人口比例修正系数q分别为0.37、0.49和0.44;三类分区中其他省份以此推算,得出2010~2012年各省耕地生产年度劳动力投入数据。

管理治理投入A由中央—省—市—县4级从事耕地生产、管理及支农服务的土地及农业部门管理人员年均人数表示。A=管理人员人数QM×修正系数l;管理人员人数统计数据来源于各省区地方统计年鉴、政府及事业机构人员编制资料;而笔者在实地调研中发现,一些类型的支农服务如农业技术推广、农机具租赁、生产资料经营管理以及耕地基建、测绘等业务还涉及财政、发改、水务、林业等部门的协作;部分业务则外包给企业;为避免遗漏,笔者通过调查,获得了8个样本地区农业、土地编制内管理人员和“编外”耕地生产服务人员的大致比例,用修正系数l表示,耕地赤字、盈余、平衡区l值分别为3.9、4.3、3.1。由此得出2010~2012年各省耕地价值管理智力投入量。

2.1.3 全国耕地价值生产函数回归分析

以各省区耕地单位面积年均价值产出Vit为因变量,各省区年度耕地价值生产要素投入量 Nit、Kit、Lit、Ait为自变量,建立全国耕地价值生产函数(i表示省份,i=1,…,31;t表示年份,t=2010,2011,2012)。首先,鉴于回归涉及变量的数值单位不同,先需对各类数据进行标准化处理;同时,由于本文采用的面板数据为短期面板数据,为避免伪回归,首先对面板数据进行单位根检验,结果表明数据序列一阶单整,故需进一步检验各变量间是否存在长期协整关系;基于回归变量的数据性质,选取固定效应变截距模型对各变量进行协整检验,检验结果表明,数据回归残差项均为平稳序列,因此上文所选各变量之间存在长期平稳关系。进而,由F检验与Hausman检验可知,不论是全国数据还是分区数据,均适合采用固定效应变截距模型。根据本文研究需要,基于公式1,设耕地价值生产函数计量模型如下:

书籍帮助许许多多的人获得了智慧,走向了成功,但是,也有一些读书人没能真正认识到读书的意义,自己没长进,反而厌恨书籍坑害了自己。南北朝时,梁朝的梁元帝就是这么一个。

β1—β4为各类生产要素边际贡献率系数;εit为随机干扰项。运用Eviews6.0软件对省际面板数据做回归分析,得出各要素边际贡献率系数进而全国耕地价值生产函数:

虽然回归样本容量较小,但回归检验模型拟合优度达到92.6%,表明模型实现了对我国2010~2012年间耕地价值和生产要素贡献关系的较高拟合效果。

表3 耕地价值生产函数回归检验结果

2.2 全国各省区建设用地单位面积价值估算

基于上文进一步分析,在建设用地的基本类型中,住宅、商业用地的区位要求较高,不具有全国层面的宏观代表性;而工业用地则大多分布于城乡结合地带及农业地区,亦是目前基层土地违规建设占用的主要形式,其价值量代表性较强。因此,借鉴以往研究方法,将工业用地土地价值作为耕地价值的比较对象;为使样本选择更贴近农村土地转用后的价值情况,本文避开了各省区经济较为发达和欠发达区域,以经济发展和规模适中的城市作为样本获取对象;运用土地储备机构公布数据并结合调研,获取了2010~2012年间每省区10宗共310宗工业用地出让价格CT和开发成本CF(开发条件统一归算为“五通一平”),CT—CF为工业用地的土地总货币价值,进而折算为每公顷土地年均货币价值CP,如表4:

a为还原率,根据2010~2012年间银行一年定期存款利率平均计算得该值为0.0272。

表4 2010~2012全国各省区工业用地每公顷年均土地价值

2.3 耕地保护制度效率与公平性的比较分析

将上述计算结果代入公式1得到全国每公顷耕地年均价值产出V=93605.67元。按照编辑生产率分配理论,每公顷耕地四类要素所分得的年均耕地价值为:

(1)基于全国层面的耕地保护效率与公平性评价

从全国宏观层面来看,每公顷耕地年均综合价值产出V>建设用地(工业用地)每公顷土地年均价值产出CP>耕地保护主体的收益现状VP。对照前文1.2所推导出的评价标准可见,目前通过耕地保护制度限制耕地转用,可以避免社会整体遭受V—CP=41007.17元的价值损失,这可被看做是耕地保护的“制度价值”;但是,耕地保护主体由于耕地转用限制却遭受了CP—VP=6727.69元的价值损失。因此,现行耕地保护制度虽然是有效率的,但却是不公平的。

(2)基于省际层面的耕地保护效率与公平性评价

具体比较近3年各省每公顷耕地和建设用地(工业用地)年均价值产出,得到表5:

表5 2010~2012全国各省区耕地和建设用地价值差额

除内蒙古、黑龙江外,全国其他省份每公顷耕地综合价值产出均高于建设用地土地价值产出;价值差额最大的10个省份分别为上海、天津、北京、广东、湖南、浙江、江西、西藏、四川,表明这些地区(多数为经济发达地区)虽然耕地经济收益低于建设用地,但其耕地的主要价值体现在农业劳动力基本保障、维持社会稳定及改善生态环境等社会和生态价值方面。因而,这些地区耕地保护应以耕地社会和生态价值建设为重。而价值差额较小的10个省份山东、辽宁、新疆、重庆、宁夏、山西、甘肃、山西、吉林、江苏,其工业土地价值已逼近耕地综合价值,说明这些地区耕地转用压力较大,耕地保护的经济效率正在减弱。由于样本量不足以构建耕地价值生产函数,故各省区耕地保护公平性难以评价,这一问题将在未来研究中加以解决。

3 结论

(1)现阶段,严守耕地数量红线对于维持耕地价值、增进社会福利仍具重要意义

通过加大农业投资力度,提升耕地生产率,以耕地“质量”的提升弥补“数量”减少的价值损失是未来耕地保护的一种有价值的思路。从耕地价值生产函数回归结果来看,近年来我国农业投资对于耕地价值的贡献率已超过耕地数量和劳动力投入,体现出我国耕地生产从依靠耕地面积扩张和劳动力密集投入的粗放式增长向依靠农业投入的集约型、精细化增长模式的转变;但是,耕地数量的贡献率依然达到各类要素总贡献率的34.78%。因此,虽然“提质补量”的耕地保护思路是未来的发展趋势,但现阶段仍需重视耕地数量的维持。

(2)长期中,耕地保护的经济效率正在减弱,政治、战略意义决定耕保制度走向

本文研究中发现,2010—2012年间,全国工业用地每公顷土地价值产出的年均增长速度达到12.4%,而单位面积耕地综合价值产出的年均增速则只有7.5%。可以预见,随着我国未来加速推动城镇化、工业化,建设用地需求将快速上升,其土地价值产出也将迅速增长,正在不断接近耕地资源综合价值;与此同时,随着耕地资源数量的减少以及我国耕地生产率的不断提升,单位耕地面积的边际价值也将逐步提高;这一动态过程最终将在耕地和建设用地二者土地价值趋于一致时实现平衡。可见,从长期来看,耕地保护的经济效率正在逐步消失,决定耕地保护制度存续的,仍然是维持国家粮食安全的政治、战略性考量。

(3)耕地保护应在增进社会经济效率的同时,改善其公平性

从近年数据来看,耕地保护中其他社会成员能够从每公顷土地上免费获得18689.15元的正外部性价值,远高于耕地保护主体的每公顷土地价值损失6727.69元。若能对此价值进行重新分配,以弥补耕地保护主体的利益损失,则能够在实现耕地保护制度经济效率的同时,改善耕地保护制度的公平性,实现帕累托改进,这应是未来耕地保护政策改进的重点方向。

[1]唐健,陈志刚,赵小风等.论中国的耕地保护与粮食安全——与茅于轼先生商榷[J].中国土地科学,2009,33(3).

[2]贺一梅.中国真的不存在粮食安全问题和不需要保护耕地吗[J].云南财经大学学报,2007,(1).

[3]杨丽梅,顾炯,尹宏祯等.城市化、耕地保护与粮食安全[J].农村经济,2011,(5).

[4]陈百明.未来中国的农业资源综合生产能力与食物保障[J].地理研究,2002,21(3).

[5]茅于轼.耕地保护与粮食安全[R].北京:天则经济研究所,2008.

[6]唐建.耕地价值评价研究[D].重庆:西南大学,2010.

[7]周小平,柴铎,卢艳霞.耕地保护补偿的经济学解释[J].中国土地科学,2010,(11).

[8]谢高地,肖玉,甄霖等.我国粮食生产的生态服务价值研究[J].中国生态农业学报,2005,13(3).

[9]欧阳志云,王效科,等.中国陆地生态系统服务功能及其生态经济价值的初步研究[J].生态学报,1999,19(5).

[10]周小平,柴铎.“双纵双横”:耕地保护补偿模式创新研究[J].南京农业大学学报(哲学社会科学版),2010,(3).