浅层超稠油双水平井SAGD立体井网开发模式研究

2015-02-17高志谦吴永彬周伟建

杨 智,赵 睿,高志谦,吴永彬,周伟建

(1.中国石油新疆油田分公司,新疆 克拉玛依 834000;2.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;3.中国石油大学,北京 102249)

浅层超稠油双水平井SAGD立体井网开发模式研究

杨 智1,赵 睿1,高志谦1,吴永彬2,周伟建3

(1.中国石油新疆油田分公司,新疆 克拉玛依 834000;2.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;3.中国石油大学,北京 102249)

针对连续油层厚度大、夹层较发育的SAGD开发油藏,提出一种双层SAGD井网、立体交错部署的开发模式,通过数值模拟研究进行验证,并对生产操作参数进行优化。研究结果表明:采用双层SAGD立体井网可有效提高储量利用率和采油速度,减轻夹层对生产带来的不利影响;双层SAGD蒸汽腔呈现出“孤立发育—上升扩展—相互接触—聚并融合”的发育模式,同时具有汽驱辅助和重力泄油双重开采机理;生产后期,蒸汽腔聚并融合后,上部井组继续注汽,更有利于提高开发效果。双层SAGD立体井网已在风城油田Z区块投入现场应用,取得初步效果。该研究对于类似油藏SAGD高效开发具有借鉴和指导意义。

超稠油;双水平井;SAGD;立体井网;提高采油速度;风城油田

0 引 言

超稠油油藏双水平井SAGD开发一般将水平井组部署在距离连续油层底界1~2 m处[1-2],且位于储层条件最好的部位,以便获得最佳的泄流速度,从而提高SAGD生产效果。然而,对于油层较厚、夹层普遍发育的单一开发层系,这种常规井网模式会带来一些问题:由于受到夹层影响[3-4],蒸汽腔发育速度慢,导致产量上升缓慢,夹层上方滞留的稠油无法有效泄流,储量损失较大;厚油层采油速度相对较低。这些因素对SAGD开发带来不利的影响。

前人已开展了一些针对立体井网的研究工作[5-7],采用水平井、直井、定向井组合,构建立体开发模式;针对厚层稠油油藏[8-11],设计立体注采井网,采用直井和水平井组合方式,取得较好的效果。以新疆油田Z区块为研究对象,针对连续油层厚度大、夹层普遍发育的情况,提出一种双层SAGD立体井网开发模式,并优化操作参数,对比不同方式下的生产效果,以期指导同类油藏SAGD的开发。

1 研究区概况

Z区块位于新疆风城油田北部,为一个四周被断裂切割的完整断块。该区齐古组油层较为发育,平均油藏埋深为300 m,50 ℃原油黏度平均为2×104mPa·s,为典型的浅层超稠油油藏。SAGD开发目的层齐古组G1层构造平缓,整体为一北西向东南缓倾的单斜,倾角为5~8 °,区内无断裂发育。齐古组G1层为陆相辫状河流相沉积,主体部位心滩发育,呈多期叠置,连续油层厚度大,平均为40 m;储层物性好,平均孔隙度为30%,平均渗透率为1 200×10-3μm2,含油饱和度为70%。垂向上发育不连续的夹层,多为泥岩、砂质泥岩等岩性夹层,厚度为0.5~4.5 m,平均为2.0 m,局部发育泥质砂岩、泥质砂砾岩、钙质砂岩等物性夹层,厚度为0.5~3.0 m,平均为1.3 m,采用常规SAGD部署开发问题较多。

该区齐古组G1层于2012年起采用双水平井SAGD方式开发。生产实践表明,单一的双水平井SAGD井网在夹层普遍发育时蒸汽腔上升受阻,采油速度低,初期不到3%;夹层下部或上部油层实际储量动用率减少,有效动用仅为50%~70%,降低了油藏整体开发效果。

2 SAGD立体井网设计

根据Z区块地质特征,结合前期SAGD开发存在的问题,建立1/2井组的数值模拟模型,面积为480 m×40 m,平面网格划分为96×40个,油层厚度为40 m,纵向上分为40个层。

SAGD井网部署采用上、下2层平面等距交错方式,以期最大程度地利用油层。下层井网部署在油层底部,距离底部1~2 m,井距为80 m;为最大限度地提高蒸汽腔波及效率和扩展均匀性,也便于上部井网在后期被蒸汽腔淹没后继续注汽,发挥蒸汽驱辅助和重力泄油相结合的驱泄复合作用,上层井网与下层井网平行交错部署;夹层不发育部位部署在油层中部,夹层发育部位部署在距离夹层底界1~2 m处,井距为80 m;上层井网与下层井网构成平面40 m井距的立体井网(图1)。

图1 双层SAGD立体井网示意图

3 SAGD立体井网蒸汽腔发育模式

采用双层立体井网,SAGD在预热启动阶段不会产生相互干扰,由于距离较远,原油在地层条件下基本无流动能力,井组间无压力传导。转入生产阶段后,彼此的蒸汽腔会逐渐开始传热,蒸汽腔发育过程不同于常规情况。从模拟结果看,双层立体井网条件下,SAGD蒸汽腔呈现出“孤立发育—上升扩展—相互接触—聚并融合”的发育模式。

图2 双层SAGD开采阶段模拟温度场(无夹层)

无夹层情况下,上、下井组的蒸汽腔首先各自独立发育(图2a),随后开始垂向上升和横向扩展,上部井组蒸汽腔最先到达油层顶部并开始扩展,下部蒸汽腔随后到达顶部,之后开始扩展(图2b),待上下蒸汽腔扩展到一定阶段后,蒸汽腔边界开始接触(图2c),直至完全聚并融合。随蒸汽腔不断下降,最终上部井组被完全淹没(图2d)。

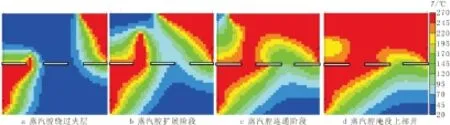

存在夹层情况下,上部井部署在夹层上方,蒸汽腔发育过程有所不同。在上部蒸汽腔到达油层顶部并开始扩展时,下部井组的蒸汽腔由于受到夹层阻挡,仅在夹层下部发育(图3a),但随着生产时间的延长,蒸汽腔逐渐绕过夹层发育(图3b),并与上部汽腔融为一体(图3c),随蒸汽腔不断下降,上部井组最终被完全淹没(图3d)。从模拟结果看,立体井网有效降低了夹层对SAGD开发的影响,提高了夹层上部油层的利用率。如为常规单层井网,夹层对汽腔的阻碍将明显降低SAGD整体开发效果[12-14]。

4 生产参数的优化

对常规单层SAGD井网及双层SAGD立体井网进行数值模拟对比研究,其中双层SAGD立体井网开发后期,分直接关闭上部井组和上部井组继续注汽(50 m3/d)2种情况。从模拟生产结果看,双层井网井组日产油量由63 t/d上升至95 t/d(图4a),年采油速度由5.7%上升至8.5%(图4b);生产后期上部井组继续注汽条件下,日产油量及年采油速度均高于关闭上部井组情况,常规单层井网SAGD部署条件下,井组采收率为60.0%,后期上部井组关井和继续注汽时,最终采收率分别提高至64.5%和68.4%(图4c),有效提高了蒸汽腔发育速度和储量利用率。开发后期,油汽比均略高于常规单层井网,上部井组继续小汽量注汽的情况下,油汽比相比直接关闭上部井网略低(图4d)。

图3 双层SAGD开采阶段模拟温度场(有夹层)

考虑开发的综合效益,建议在SAGD生产中后期上部井组可继续小汽量注蒸汽,调整SAGD蒸汽腔,形成水平井汽驱辅助与重力泄油的双重开发效果,促使蒸汽腔波及范围扩大,从而提高生产效果。

图4 双层SAGD立体井网与常规部署生产效果对比

5 效果分析

2013年,风城油田Z区块实施SAGD井组26对,采用双层SAGD立体井网,其中12对位于油层上部,14对位于油层下部。转SAGD生产后,上层单井组平均生产241 d,累计产油4 387 t,日产油为18.2 t/d,油汽比为0.22,与下层SAGD井组相比,生产效果较好(表1)。

表1 Z区块双层SAGD生产效果统计

由于目前处于生产初期阶段,上、下层蒸汽腔尚未连通,保持相对独立的生产状态,对于该区来说,采油速度由原设计单层SAGD开发的3.2%提升至目前的5.7%,预计最终采收率由原设计的56.7%提升至68.4%,有效提高了经济效益。

6 结论及建议

(1) 对于夹层发育的厚层超稠油油藏,相比常规的双水平井SAGD布井方式,双层立体式井网能有效减少夹层对开发效果的影响,在提高储量利用率和采油速度方面具有明显优势。

(2) 双层立体井网条件下,SAGD蒸汽腔呈现出“孤立发育—上升扩展—相互接触—聚并融合”的发育模式。

(3) 采用双层SAGD立体井网,当蒸汽腔最终淹没上部生产井后,可采用被淹井小汽量注汽的操作方式,利用汽驱辅助和重力泄油双重机理,进一步提高开发效果。

(4) 提出的双层SAGD立体井网在储层条件更为复杂(如存在微裂缝、高渗透带、高含水饱和度带等)、非均质性较强的油藏中应用时,应根据实际条件做好精细地质描述,最大限度地降低蒸汽腔局部沟通和形成优先渗流通道的风险。

[1] Chen Q,Gerritsen M G,Kovscek A R.Effects of reservoir heterogeneities on the steam-assisted gravity drainage process[C].SPE-109873-PA,2008.

[2] Butler R M.Steam gravity drainage:concept,development,performance and future[J].JCPT,1994,33(2):44-55.

[3] Alvarez J M,Moreno R,Sawatzky R P,et al.Can SAGD be exported?potential challenges[C].SPE-171089-MS,2014.

[4] Andarcia L,Bermudez J,Reyes Y,et al.Factors affecting SAGD performance in dipped bed extra heavy oil reservoirs[C].SPE-171050-MS,2014.

[5] 关富佳,刘德华,颜明.复杂小断块油藏立体井网开发模式研究[J].断块油气田,2010,20(5):213-215.

[6] Gao Yongrong,Liu Shangqi.Implementing steam assisted gravity drainage through combination of vertical and horizontal wells in a super heavy crude reservoir with top water[C].SPE-77798,2002.

[7] 赵春森,肖丹凤,宋文玲,等.水平井与直井交错井网优化方法[J].石油勘探与开发,2006,33(3):364-368.

[8] 孙璐,陈民锋,刘月田,等.厚层稠油油藏蒸汽吞吐后期立体注采井网设计及优化[J].油气地质与采收率,2013,20(5):72-75.

[9] 孟巍,贾东,谢锦男,等.超稠油油藏中直井与水平井组合SAGD技术优化地质设计[J].大庆石油学院学报,2006,30(2):44-47.

[10] 郭二鹏,刘尚奇,王晓春,等.直井与水平井组合的蒸汽辅助重力泄油产量预测[J].断块油气田,2008,15(3):71-74.

[11] 刘尚奇,王晓春,高永荣,等.超稠油油藏直井与水平井组合SAGD技术研究[J].石油勘探与开发,2007,34(2):234-238.

[12] 石兰香,席长丰,马德胜,等.非均质超稠油油藏双水平井SAGD布井方式研究[J].石油天然气学报,2014,36(12):149-153.

[13] 何万军,王延杰,王涛,等.储集层非均质性对蒸汽辅助重力泄油开发效果的影响[J].新疆石油地质,2014,35(5):574-577.

[14] 李卉,李春兰,赵启双,等. 影响水平井蒸汽驱效果地质因素分析[J].特种油气藏,2010,17(1):75-77.

编辑 姜 岭

20150609;改回日期:20151010

国家科技重大专项“薄层稠油和超稠油开发”(2011ZX05012-004)

杨智(1974-),男,高级工程师,1997年毕业于石油大学(华东)油藏工程专业,现从事稠油开发工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.06.023

TE345

A

1006-6535(2015)06-0104-04