沧东凹陷孔二段油气分布序列与主控因素研究

2015-02-17徐祖新姜文亚陈斐然

徐祖新,姜文亚,陈斐然,吴 海

(1.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;2.中国石油大港油田分公司,天津 300280)

沧东凹陷孔二段油气分布序列与主控因素研究

徐祖新1,姜文亚2,陈斐然1,吴 海1

(1.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;2.中国石油大港油田分公司,天津 300280)

基于录井、测井、岩心、地球化学等资料,分析了孔二段油气的空间分布特征及其主控因素。研究结果表明,研究区发育构造油藏、岩性油藏和致密油3类油藏。平面上,从湖盆中心向湖盆边缘依次分布致密油、岩性油藏与致密油过渡带、构造油藏;纵向上,构造油藏和岩性油藏主要分布在Ek22和Ek24油组,致密油在孔二段4个油组中均有分布。烃源岩条件控制油藏平面分布,沉积储层发育特征控制油藏空间分布,疏导体系控制油藏富集程度及保存条件。该研究可为沧东凹陷孔二段的进一步勘探提供有利借鉴。

沧东凹陷;孔二段;常规油;致密油;空间分布

0 引 言

沧东凹陷位于渤海湾盆地黄骅坳陷南部,构造上位于孔店凸起以南,沧县隆起以东,徐黑凸起以西,呈北东—南西向展布。在复式油气聚集带[1]等理论的指导下,已发现枣园、王官屯等7个常规油田。近年来,在研究区孔二段致密砂岩和白云岩中均见到良好的油气显示,多口致密油井获得工业油流,是重要的接替领域[2-4]。研究区具有常规油(包括构造油藏和岩性油藏)和致密油2种油气类型,但两者的空间分布、影响因素等问题还有待深入研究。以沧东凹陷孔二段为例,首先梳理了研究区主要油藏类型及其特征,然后重点研究了构造油藏、岩性油藏和致密油的空间分布特征,最后分析了油藏分布的主控因素,旨在为下一步勘探方向的选择和资源潜力的认识奠定基础。

1 油藏类型及特征

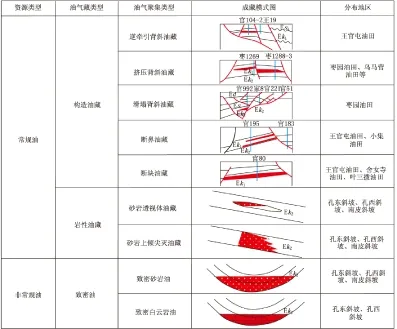

关于油气藏的分类方案,目前大多数学者倾向于将油气藏分为常规油气和非常规油气两大类,常规油气分为构造油气藏和岩性地层油气藏等,非常规油气分为准连续型和连续型油气,致密油属于连续型油气[5]。根据上述分类方案,研究区主要发育构造油藏、岩性油藏和致密油3类油藏(表1)。

研究区发育逆牵引背斜、挤压背斜、滑塌背斜、断鼻和断块等5种构造油藏类型。王官屯油田和枣园油田受近东西向的斜切断层切割,在徐西断层根部形成一系列断鼻构造,形成断鼻油藏;枣园油田和乌马营油田等受古近系断层影响,孔二段地层局部发生挠曲变形形成背斜圈闭,油气沿断裂垂向运移至孔二段地层顶部,聚集形成背斜油藏。

孔二段沉积时期发育四大物源体系,研究区砂体自湖盆边缘向湖盆中心逐渐减薄,形成砂岩透镜体油藏;孔一段沉积末期,凹陷北部湖盆中心发生构造反转形成孔店构造带,受其影响,低斜坡孔二段地层及辫状河三角洲前缘砂体也随之反转,形成上倾尖灭岩性圈闭,从而形成上倾尖灭岩性油藏。

研究区斜坡低部位和湖盆中心暗色泥岩、油页岩、白云岩及致密砂岩储层发育。暗色泥岩和油页岩有机质丰度高,属于好—很好烃源岩[6]。孔二段烃源岩生成的油气短距离运移至其上下的致密砂岩和白云岩中就近聚集形成致密砂岩油或致密白云岩油。

表1 沧东凹陷孔二段主要油藏类型

2 油气分布序列

2.1 油气平面分布序列

平面上,基于大量录井、试油和测井资料等分析,研究区从湖盆中心向湖盆边缘依次分布致密油、岩性油藏与致密油过渡带、构造油藏,并且构造油藏、岩性油藏和致密油3类油藏呈环带状分布。其中构造油藏和岩性油藏主要分布在孔店构造带、舍女寺断鼻带、孔东斜坡高部位等,致密油主要分布在湖盆中心(图1)。

研究区湖盆中心地层埋深大,储层致密,因而致密油主要分布于湖盆中心;研究区在孔二段沉积时期为坳陷型湖盆,湖盆范围较大,湖平面波动频繁,导致深湖—半深湖相暗色泥岩和油页岩与辫状河三角洲前缘砂体或白云岩呈指状互层式接触,因而形成了油藏分布过渡带[7]。过渡带为岩性油藏与致密油共同发育区,两者平面分布具有“互补性”特征,即岩性油藏发育的地区,致密油发育相对较少,反之亦然;湖盆边缘的孔店构造带和舍女寺断鼻带处于构造高部位,是油气运移的主要指向区,而且储层物性相对较好,构造圈闭发育,因而主要聚集构造油藏。

2.2 油气纵向分布序列

通过研究区大量录井、测井和岩心分析,发现纵向上构造油藏和岩性油藏主要分布在Ek22和Ek24油组,致密油在孔二段4个油组中均有分布。以常规油区Z46井和致密油区G108-8井为例,Z46井储层具有“四分性”,在Ek22和Ek24油组均发育油藏,而Ek21和Ek23主要是作为烃源岩,为常规油气的聚集提供油源;G108-8井在Ek22和Ek24油组发育致密砂岩油,致密白云岩油主要在Ek23油组和Ek21油组下部(图2)。

3 油气分布控制因素

3.1 烃源岩条件

研究区孔二段烃源岩有机质丰度高,有机质类型以Ⅰ—Ⅱ1型为主,热成熟度为0.5%~1.1%,现今仍处于生油高峰期[8]。当烃源岩进入生烃门限后,生成的油气在压力和毛细管力等作用下向邻近储层中充注。孔二段致密储层分布于烃源岩内或与烃源岩互层,形成良好的源储组合关系。致密储层靠近生烃中心,优先捕获油气,其形成时间要早于湖盆边缘的构造油藏和岩性油藏。因此,从湖盆中心向湖盆边缘依次分布致密油、岩性油藏与致密油过渡带、构造油藏。从图1中可以看出,目前的致密油分布在TOC相对较高的地区,主要位于TOC>5.0%的范围内;岩性油藏和致密油过渡带主要分布在TOC为3.0%~5.0%的范围内;构造油藏主要分布在TOC为0.5%~3.0%的范围内,表明烃源岩条件对研究区孔二段油气的平面分布具有重要的控制作用。

图1 沧东凹陷孔二段油藏平面分布序列

3.2 沉积储层发育特征

沉积相研究表明,研究区湖盆边缘为辫状河三角洲前缘砂体,主要为粗粒常规砂岩相带,储层物性相对较好;过渡带为常规储层与致密储层间互带,辫状河三角洲前缘砂体和细粒沉积物呈互层式接触;湖盆中心为半深湖—深湖相,为细粒沉积区,发育重力流砂体和暗色泥岩以及油页岩等(图3)。成岩作用研究表明,研究区孔二段储层主要处于早成岩B—中成岩A亚期[7],随着埋深的加大,压实作用增强,使储层物性变差。研究区在纵向上发育多个溶蚀带,对储层物性具有一定的改善作用(图3)。从湖盆边缘向湖盆中心方向储层埋深逐渐增大,导致湖盆中心储层致密,因而主要聚集致密油。概括起来,沉积相控制了原始沉积物,成岩作用后期改造了储层物性,两者共同控制了常规油和致密油的空间分布,从湖盆中心向斜坡高部位依次聚集致密油—岩性油藏与致密油过渡带—构造油藏。

图2 沧东凹陷孔二段油藏纵向分布序列

3.3 疏导体系特征

前人研究表明,断裂是孔二段常规油的主要疏导体系,断裂活动控制了研究区构造、沉积和储层的发育为油气聚集提供了场所,同时对油气的运移和聚集起着重要作用[8-10]。但是,如果断裂活动性太强对油气聚集也是不利的,会导致油气散失。

平面上,研究区孔二段断层生长指数具有一定的差异性。研究区大部分地区断层生长指数小于1.2,部分地区断层生长指数介于1.2~1.5,生长指数大于1.5的地区主要是孔店构造带和舍女寺断鼻带。通过前文研究可知,优质烃源岩主要分布在湖盆中心,而常规储层主要分布在湖盆边缘,烃源岩生成的油气主要靠断裂疏导,因而孔二段常规油主要分布在断层生长指数较大的地区,每一条大断裂就是一个常规油聚集带,例如孔店构造带和舍女寺断鼻带。致密油的烃源岩和储层紧密接触,油气短距离运移成藏,保存条件越好,对致密油聚集越有利。湖盆中心断层生长指数小,断层活动性弱,因而有利于致密油的聚集和保存。

图3 沧东凹陷孔二段沉积模式及储层演化特征

4 结 论

(1) 研究区孔二段发育构造油藏、岩性油藏和致密油3类油藏,其中致密油包括致密砂岩油和致密白云岩油。

(2) 研究区构造油藏、岩性油藏和致密油3类油藏在平面上叠合连片,空间上有序分布。平面上,从湖盆中心向湖盆边缘依次分布致密油—岩性油藏与致密油过渡带—构造油藏。纵向上,构造油藏和岩性油藏主要分布在Ek22和Ek24油组,致密油在孔二段4个油组中均有分布。

(3)研究区孔二段烃源岩条件控制油藏的平面分布,沉积储层发育特征控制油藏的空间分布,疏导体系特别是断层活动性控制油藏的富集程度及保存条件。

[1] 胡见义,徐树宝,童晓光.渤海湾盆地复式油气聚集区(带)的形成和分布[J].石油勘探与开发,1986,13(1):1-8.

[2] 刘国全,贾丽,李凤霞,等.沧东凹陷致密油岩性识别方法研究[J].特种油气藏,2014,21(3):18-22.

[3] 刘国全,贾丽.沧东凹陷致密油形成条件及勘探潜力[J].特种油气藏,2014,21(5):55-59.

[4] 刘新,张玉纬,张威,等.全球致密油的概念、特征、分布及潜力预测[J]. 大庆石油地质与开发,2013,32(4):168-174.

[5] 杜保健,程林松,曹仁义,等. 致密油藏体积压裂水平井开发效果[J].大庆石油地质与开发, 2014, 33 (1):96-101.

[6] 国建英.黄骥坳陷孔南地区生烃机制及资源潜力研究[D].北京:中国矿业大学,2009.

[7] 廖然.黄骅坳陷沧东凹陷孔二段成岩作用特征及定量评价[J].岩性油气藏,2013,25(3):28-34.

[8] 能源,漆家福,李庭辉,等.黄骅坳陷孔南地区新生代断裂特征及其与油气关系[J].现代地质,2009,23(6):1077-1084.

[9] 王志萍,吕丁友,王保全.渤中地区火山岩特征及其与断裂关系[J].特种油气藏,2015,22(4):20-24.

[10] 宋建阳,付广,等.源断时空匹配关系及其对油气运聚的控制作用[J].特种油气藏,2015,22(4):42-46.

编辑 朱雅楠

20150716;改回日期:20151008

国家科技重大专项“渤海湾盆地北部油气富集规律与增储领域研究”(2011ZX05006-005)

徐祖新(1988-),男, 2010年毕业于长江大学资源勘查工程专业,现为中石油勘探开发研究院矿产普查与勘探专业在读博士研究生,主要从事非常规油气地质研究工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.06.004

TE122.1

A

1006-6535(2015)06-0014-05