准噶尔盆地北缘哈山构造带油气输导系统研究

2015-02-17王圣柱林会喜张奎华

王圣柱,林会喜,张奎华,薛 雁

(中国石化胜利油田分公司,山东 东营 257000)

准噶尔盆地北缘哈山构造带油气输导系统研究

王圣柱,林会喜,张奎华,薛 雁

(中国石化胜利油田分公司,山东 东营 257000)

准噶尔盆地北缘哈山构造带经历多期构造叠加改造,构造复杂,油气运聚规律不明确,极大地制约了油气勘探。以已发现的油藏为研究对象,通过地质结构解剖、运移路径识别与油气源精细对比,对不同构造单元的油气运移特征进行研究。结果表明,超剥带与推覆-冲断带分属不同的油气输导系统,具有不同的油气输导样式,建立了2类4种油气运聚模式:超剥带为玛湖凹陷远源供烃、“断-毯”横向输导、毯缘富集;推覆-冲断带为哈山近源供烃,“多断”联合垂向输导,近源富集,其中,西段推覆叠置区为“断-缝”网状输导,中段冲断叠加区为断砂阶梯输导,东段断褶变形区为断层优势输导。系统总结了输导系统类型及控藏作用,研究结果可对研究区的油气勘探具有借鉴作用。

地质结构;输导模式;地化示踪;超剥带;推覆-冲断带;哈山地区

0 引 言

哈拉阿拉特山(下文简称哈山)构造带处于哈山与准噶尔盆地的结合部位,系西伯利亚板块和哈萨克斯坦板块晚古生代碰撞俯冲形成的“早动早衰型”山前带[1]。在推覆-冲断叠加和走滑改造解释模型的指导下部署了哈浅1、哈浅6等多口探井,在白垩系、侏罗系、三叠系、二叠系和石炭系见到丰富的油气显示,发现了春晖油田和阿拉德油田[2-3],展示出研究区巨大的勘探潜力。由于多期逆冲推覆作用的影响,构造复杂,致使不同构造区带的油气运聚规律认识不清,成为制约油气高效勘探的主要瓶颈。亟需开展油气输导系统类型及其对油气运聚的控制作用研究,建立不同构造单元的油气运聚模式,力求为研究区的油气勘探提供指导与借鉴。

1 地质概况

哈山构造带呈北东东走向展布,南邻乌夏断裂带和玛湖凹陷,北以达尔布特断裂与和什托洛盖盆地相接,东西两侧分别为石西凹陷和扎伊尔山。晚石炭世以来经历海西期、印支期、燕山期和喜马拉雅期构造运动的叠加改造[4-5],表现为一大型的逆冲推覆构造。

哈山构造带具有“上下分层、南北分带、东西分段”的地质结构特征。剖面上分为2套构造层:下构造层即推覆-冲断带,包括三叠系、二叠系和石炭系,主要发育大型推覆叠置构造和叠瓦冲断构造;上构造层即超剥带,包括侏罗系、白垩系,呈南倾单斜形态超覆于哈山推覆-冲断体之上。平面上分为3个构造条带,北部的走滑构造带、中部的逆冲推覆-冲断带、南部的逆冲褶皱带。(图1)。

2 油气输导系统划分

2.1 地质结构特征

2.1.1 风化壳黏土层

经历印支期长期剥蚀夷平作用,研究区表现为宽缓斜坡,形成了侏罗系底区域性不整合。岩心、测井曲线响应、岩石矿物组成及风化壳主量元素(Al、Fe、Na、K、Mn元素)分析表明[6],该期不整合具有明显的3层结构,其中,风化黏土层岩性为灰白色、杂色黏土岩,在研究区广泛发育,厚度一般为3~8 m,受上覆地层压实作用影响其物性变差,孔隙度仅为1.8%~7.4%,渗透率为0.53×10-3~6.32×10-3μm2,具有较强的突破压力,可作为良好的遮挡层阻止油气串层运移[7]。

图1 准噶尔盆地北缘哈山地区构造单元划分

2.1.2 灰泥质底砾岩层

三叠纪末期的强烈构造挤压使哈山及以北地区强烈隆升遭受剥蚀,在此构造背景之上,八道湾组沉积初期研究区广泛发育了湿地扇沉积[8],侏罗系底部不整合面之上沉积了厚度为1.3~4.5 m的砾岩。由于近物源、快速沉积,分选和磨圆较差,且为灰(泥)质胶结,孔隙度仅为4.00%~14.74%,渗透率为2.50×10-3~18.71×10-3μm2,储集物性明显差于其上覆的(含砾)砂岩物性。

2.1.3 石炭系风化“硬壳”

哈山构造带形成演化具有“早动早衰型”特点,二叠纪末期即开始大规模推覆造山,印支期末期哈山构造基本定型[1],推覆体顶部石炭系火山岩长期隆起遭受风化淋滤,之后侏罗系和白垩系超覆于推覆体之上,风化壳发育。根据Al、Fe、K、Na、Mg等元素的迁移性差异,采用风化指数将风化壳自上而下划分为古土壤层、水解带、溶蚀带、崩解带和原岩5层[9]。风化淋滤对推覆体顶部储层物性起到明显的改善作用,哈浅6等井揭示淋滤影响深度可达180~340 m。通过各结构层储集性能对比认为,风化壳顶部的古土壤层物性最差,下部的溶蚀带和崩解带储集物性最好,孔隙度为2.95%~18.53%,平均为8.59%,渗透率为0.83×10-3~52.80×10-3μm2,平均为14.12×10-3μm2,处于中部的水解带虽然具有一定的孔隙度,但由于受近地表充填胶结作用影响,渗透率极低,形成致密“硬壳”,推覆体顶部风化“硬壳”普遍发育,厚度一般为15~20 m。由于该致密层的存在导致推覆体风化壳顶部附近未见油气显示。

地质结构解剖表明,超剥带与推覆-冲断带之间存在多重分割层,包括侏罗系八道湾组底不整合风化黏土层、不整合面之上底砾岩、推覆体顶部石炭系火山岩风化淋滤“硬壳”。由于上述分隔层的存在,阻止了上下构造层之间的油气“交换”,将超剥带与推覆-冲断带分隔为2套油气输导系统。

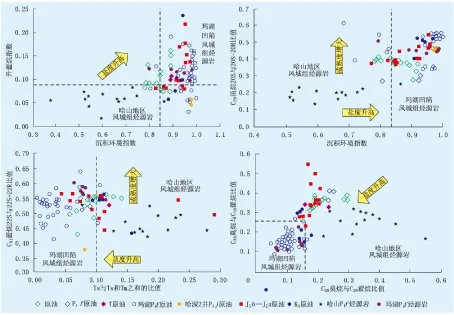

2.2 运移路径识别

原油在运移过程中存在地质色层效应,即随着运移距离增加其物理性质和化学成分等发生一系列规律性变化。原油中含氮化合物相对含量20R-C29甾烷αββ与ααα比值,ααα-C29甾烷20S与20R比值等地化参数或组合是油气运移路径示踪的有效指标。超剥带原油生标参数运移分馏效应明显,表明其经历了较长距离的运移,推覆-冲断带原油运移距离则相对较短(图2)。根据原油中不同构型咔唑类分子极性吸附能力差异性对运移路径进行识别追踪,1,8-二甲基咔唑与1,5-二甲基咔唑比值、1,8-二甲基咔唑与2,7-二甲基咔唑比值、1,8-二甲基咔唑与2,4-二甲基咔唑+2,7-二甲基咔唑之和的比值等参数在超剥带沿哈浅5-哈浅6井呈自南向北增大的趋势,在推覆-冲断带由哈深斜1井风城组至哈浅6井风城组、石炭系,原油含氮化合物参数比值自下而上呈增大趋势,并且在超剥带与推覆-冲断体界面附近上述各参数值存在“突变”现象(图3)。研究认为,超剥带和推覆-冲断带表现为不同的油气运移方式,超剥带为远源横向运移,推覆冲断带为近源垂向运移。

图2 哈山地区不同构造单元油气运移分馏效应散点图

图3 哈山地区不同构造单元油气运移分馏剖面

2.3 油源厘定

研究区不同构造单元已发现油藏原油具有轻碳同位素值、低姥植比、低Ts与Tm比值、高β-胡萝卜烷含量、高伽马蜡烷含量的特征。另外,C20、C21、C22三环萜烷以及ααα(20R)C27、C28、C29甾烷呈依次上升型分布特征,油源分析主要来源于风城组烃源岩[3]。而地质结构分析表明,玛湖凹陷与哈山推覆-冲断带均发育风城组烃源岩,为了进一步精细厘定不同构造单元的油气运聚特征,开展了哈山地区与玛湖凹陷烃源岩的有机地球化学参数的精细对比。研究认为,哈山地区与玛湖凹陷风城组沉积环境在水体深度、盐度和氧化还原性方面存在一定差异,哈山地区较玛湖凹陷沉积水体较浅,且盐度较低,因而造成某些对水体介质反应敏感的生物标志化合物异构体之间的裂解速率和新生成速率的不同,使得两者发育的烃源岩在沉积环境指数ETR(ETR为∑(C28+C29三环萜烷)与∑(C28+C29三环萜烷与Ts的和比值)、C35升藿烷指数HHI(HHI为C35升藿烷与∑(C31+C32+C33+C34+C35升藿烷)比值)、Ts与Ts和Tm之和比值和莫烷/藿烷比值等方面存在细微差别[10],可作为烃源岩的有效识别指标。玛湖凹陷烃源岩具有“两高三低”的特点:高ETR、高HHI、低Ts与Ts和Tm之和比值、低C30莫烷与C30藿烷比值、低C29莫烷与C29藿烷比值,与其相反,哈山地区的烃源岩则表现为“两低三高”的特点(图4)。

图4 哈山地区不同构造单元油气源地化参数散点图

通过地质结构特征研究、油气运移路径示踪及烃源岩地化参数对比分析,厘定了不同构造单元的油气来源及运移样式。超剥带原油C29甾烷20S与20S+20R比值为0.38~0.64,平均值为0.48,C29甾烷ββ与ββ+αα比值为0.32~0.59,平均值为0.48,为高成熟原油,为晚侏罗世—晚白垩世玛湖凹陷风城组烃源岩生成的高成熟油气远距离沿毯砂横向运聚成藏的产物。推覆-冲断带油气成熟度差异大,为哈山地区和玛湖凹陷风城组烃源岩不同演化阶段生成油气近距离垂向运移充注的结果,其中,推覆体前翼的哈浅6井风城组原油C29甾烷20S与20S+20R比值为0.19~0.28,C29甾烷ββ与ββ+αα比值为0.17~0.27,为哈山地区风城组烃源岩二叠纪末期生成的低熟油;推覆体前翼的哈浅3井1 154~2 636 m石炭系沥青质火山角砾岩C29甾烷20S与20S+20R比值为0.30~0.35,C29甾烷ββ与ββ+αα比值为0.26~0.41,为玛湖凹陷风城组烃源岩三叠纪生成的成熟油,该期油藏印支期遭受破坏形成沥青;哈浅3井2 636~2 845 m石炭系和哈浅6井石炭系、哈深2井佳木河组原油成熟度明显偏高,C29甾烷20S与20S+20R比值为0.34~0.53,C29甾烷ββ与αα+ββ比值为0.30~0.57,为中晚侏罗世—早白垩世哈山推覆-冲断带不同构造部位的烃源岩生成的成熟—较高熟的原油短距离运聚的结果。

3 油气输导模式

3.1 超剥带“断-毯”复合输导模式

超剥带原油来源于玛湖凹陷风城组烃源岩,圈源分离,具有远源供烃成藏的特点。在宽缓斜坡构造背景之上发育了八道湾组一段、西山窑组二段厚层砂体,叠合连片分布稳定,具有良好的连通性和孔渗性,构成了油气横向运移的高效输导毯[2]。南部的乌27井等深部断层沟通了玛湖凹陷风城组烃源岩与超剥带的毯砂,构成了油气运移的油源网,浅部断裂沟通了毯砂与毯上砂体,构成了油气运移的调整网。深浅2套断裂与毯砂时空匹配形成了研究区的“断-毯”输导格架。玛湖凹陷风城组烃源岩生成的油气沿油源断层(次级油源断层)—毯砂—调节断层“接力”输导。油源断层断穿层位及启闭性控制了油气的垂向分布,调节断层控制了毯内及毯上砂体成藏;毯砂构成了油气长距离横向运移的运载层和仓储层,毯缘为油气的优势运聚方向及富集区带。

3.2 推覆-冲断带“多断”联合输导模式

3.2.1 推覆叠置区“断-缝”网状输导样式

海西期以来多期构造运动的影响,哈山西推覆叠置区石炭系火山岩和二叠系云质岩脆性地层断层发育,同时伴生的多组不同产状的裂缝互相切割形成网状裂缝系统,大大提高了岩石的渗透性,其与大气水淋滤及有机酸溶蚀孔缝构成了复杂的孔-洞-缝网状输导通道。受火山岩储层非均质影响,其横向输导能力有限,与油源断裂相连接的推覆体更易成藏。平面上距油源断裂6 km,垂向上距油源断层3 km,为油气的有利聚集区,油源断裂与优质储层配置控制了推覆叠置区油气富集。

3.2.2 冲断叠加区“断-砂”阶梯状输导样式

哈山中冲断叠加区充填地层主要为二叠系碎屑岩,表现为高角度叠瓦冲断构造。多期冲断叠加在冲断叠片内和冲断带下部均“发育”风城组烃源岩,烃源岩与储层互层式分布,形成了优越的生储组合样式。冲断断层沟通了风城组烃源岩与二叠系、三叠系、侏罗系的砂体,“断-砂”时空配置形成了阶梯状输导格架。不同构造部位烃源岩生烃演化与冲断断层多期活动控制了油气幕式充注,在合适圈闭中聚集成藏。夏69井稠油、稀油和天然气正是玛湖凹陷风城组烃源岩不同演化阶段生成油气沿“断-砂”阶梯输导通道运聚的结果。

3.2.3 断褶变形区断层优势输导样式

哈山东断褶变形区主要发育二叠系和三叠系碎屑岩。三叠纪末期的印支运动一方面冲断剥蚀使得中晚三叠世形成的部分油藏调整或破坏,如新2井风城组和旗3井夏子街组残余油藏;另一方面造成二叠系和三叠系强烈褶皱变形,呈现沟梁相间的构造格局,砂体的长距离横向输导能力明显受到限制,油气主要表现为与油源断层沟通的砂体在单一褶皱内横向运移。中晚侏罗世—晚白垩世烃源岩生成的油气则以沿断层垂向或侧向(走向)运移为主,砂体辅助横向输导,平面上表现为沿夏红南断层和夏红北断层近断裂带富集的特点。

4 结 论

(1) 哈山构造带超剥带与推覆-冲断带分属于深浅2套输导体系,两者之间存在侏罗系底不整合风化黏土层、不整合面之上灰(泥)质底砾岩和推覆体石炭系风化“硬壳”多重分隔,致使油气交换能力较差;两者油源及运移输导样式不同,超剥带原油来源于玛湖凹陷风城组烃源岩长距离横向运移,推覆-冲断带油气来源于哈山地区和玛湖凹陷风城组烃源岩短距离垂向运移。

(2) 不同构造区带的构造变形及输导要素时空配置控制了油气输导样式,横向上具有分带性,纵向上具有组合性:分为超剥带“断-毯”复合输导、推覆叠置区“断-缝”网状输导、冲断叠加区“断-砂”阶梯输导和断褶变形区断层优势输导4种输导模式。输导体系类型及配置控制了不同构造单元的油气运聚及富集。

[1] 于洪洲.准噶尔盆地西北缘哈拉阿拉特山前复杂构造带建模技术[J].天然气地球科学,2014,25(增刊1):91-97.[2] 王圣柱,张奎华,肖雄飞,等.准北缘哈山地区斜坡带网毯式油气成藏规律研究[J].西安石油大学学报,2012,27(6):18-24.

[3] 王圣柱,张奎华,金强.准噶尔盆地哈拉阿拉特山地区原油成因类型及风城组烃源岩的发现意义[J].天然气地球科学,2014,25(4):595-602.

[4] 何登发,李德生,童晓光.中国多旋回叠合盆地立体勘探论[J].石油学报,2010,31(5):695-709.

[5] 方世虎,等.准噶尔盆地二叠纪盆地属性的再认识及其构造意义[J]. 地学前缘,2006,13(3):108-121.

[6] 宋国奇,陈涛,蒋有录,等.济阳坳陷第三系不整合结构矿物学与元素地球化学特征[J].中国石油大学学报:自然科学版,2008,32(5):7-11.

[7] 吴孔友,邹才能,査明,等.不整合结构对地层油气藏形成的控制作用研究[J].大地构造与成矿学,2012,36(4):518-524.

[8] 肖雄飞.准噶尔盆地北缘春晖油田侏罗系八道湾组湿地扇沉积及成藏效应[J].古地理学报,2013,15(1):113-123.

[9] 王京红,靳久强,朱如凯,等.新疆北部石炭系火山岩风化壳有效储层特征及分布规律[J].石油学报,2011,32(5):757-766.

[10] 田金强,邹华耀,徐长贵,等.ETR在严重生物降解油油源对比中的应用——以辽东湾地区JX1-1油田为例[J]. 石油天然气学报,2011,33(7):19-23,36.

编辑 刘兆芝

20150803;改回日期:20150925

国家科技重大专项“碎屑岩层系大中型油气田富集规律与勘探关键技术”(2011ZX05002-002);中国石油化工股份有限公司科技重大攻关课题“哈山构造带成藏主控因素研究”(P13020)

王圣柱(1979-),男,高级工程师,2004年毕业于中国石油大学(华东)资源勘察工程专业,2015年毕业于该校地质资源与地质工程专业,获博士学位,现主要从事油气成藏研究工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.06.007

TE121.1

A

1006-6535(2015)06-0030-05