数字岩心分析与真实岩心实验平行对比研究

2015-02-17高兴军齐亚东宋新民赵天鹏

高兴军,齐亚东,宋新民,赵天鹏

(1.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;2.数岩科技有限公司,北京 100027)

数字岩心分析与真实岩心实验平行对比研究

高兴军1,齐亚东1,宋新民1,赵天鹏2

(1.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;2.数岩科技有限公司,北京 100027)

为探讨数字岩心分析与真实岩心实验之间的可替代性问题,采用大庆油田砂岩样品开展数字岩心研究,并建立了三维孔隙网络模型,以此为基础,剖析了储层微观孔隙结构特征;应用恒速压汞实验获取了同一块样品的真实微观孔喉结构特征参数,并将数字岩心分析结果与恒速压汞实验检测结果进行了对比分析。研究结果表明:数字岩心技术是表征储层微观孔隙结构特征,研究微观渗流机理的有效手段,该技术的可靠性取决于对真实岩心特征参数提取的全面性与精确性,构建数字岩心过程中,除了满足孔隙度和渗透率与真实岩心高吻合度条件外,还有必要参考压汞测试得到的孔喉半径分布数据,建议增加平均喉道半径作为更严格的约束条件。

数字岩心;真实岩心;平行对比;微观孔隙结构;恒速压汞

0 引 言

随着中国油气勘探程度的不断提高,新增油气资源品质越来越差,低渗致密油气资源已逐步占据主流地位[1]。低渗致密储层微观孔隙结构复杂,深入剖析其内部结构并厘清其基本性质是高效开发的基础[2],尽管常规压汞、铸体薄片、扫描电镜等传统的储层研究手段仍在发挥积极作用,但已不能满足生产需求。此外,从提高采收率角度看[3-4],传统的采收率机理研究均基于宏观渗流理论体系,欲使油气采收率大幅度提高,必须深入多孔介质内部,开展微观研究。近年快速发展的数字岩心技术正在努力探索和试图解决上述问题[5-9],该项技术大有取代室内岩心分析实验之势。数字岩心分析能否真正地取代真实岩心实验,需要哪些约束条件,尚有待探讨。

1 数字岩心的建立

数字岩心技术以真实岩样为基础,通过一系列的图像处理技术和一定的数值算法将岩心数字化,构建三维数字岩心。在此基础上,提取拓扑等价的三维随机网络模型,在数字岩心和提取的网络模型中开展孔隙级的两相、三相渗流模拟,最终取代室内岩心分析实验,获得油田开发所必须的毛细管压力和相对渗透率等重要资料。对大庆油田样品进行了数字岩心分析,具体步骤如下。

(1) 样品准备。根据岩心常规分析的行业标准SY/T 5336-2006,对取自大庆油田的砂岩样品3-16-1进行洗油,并进行孔隙度和渗透率测试。样品长度为8.901 cm,直径为2.512 cm,测试孔隙度为28.5%,渗透率为1 886×10-3μm2。

(2) X光微米级CT扫描成像。采用Xradia公司生产的MicroXCT-200扫描仪对样品进行扫描,其分辨率为0.5~70.0 μm。扫描精细度逐步增大,对25 mm的样品进行粗扫描,通过图像重构方法得到分辨率为27.25 μm的岩心柱塞三维图像;通过对三维图像进行非均质性分析,选取微样本优选区域,并钻取直径为5 mm的柱样,进行分辨率为2.35 μm的精细扫描,并重构得到三维的数字岩心灰度切片;再在25 mm岩心当中钻取直径为2 mm的柱样进行分辨率为1.07 μm的精细扫描,并重构得到三维的数字岩心灰度切片。

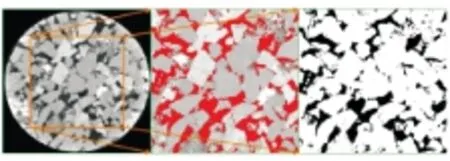

(3) 图像分析与处理。对在分辨率为2.35、1.07 μm下生成的三维岩心灰度图像进行区域优选、降噪、图像分割以及后期处理,得到二值黑白图像,其中黑色区域代表样本内的孔隙,白色区域代表颗粒(图1)。

图1 CT扫描灰度图像二值化分割

(4) 三维孔隙空间提取及模型建立。采用“最大球”法从分割后的二值图像中提取孔隙和喉道的参数,建立三维孔隙网络结构模型。

(5) 流动模拟及参数预测。在三维孔隙网络模型上进行基于逾渗理论的单相流、两相流数值模拟,获得岩石物理参数,包括绝对渗透率、相对渗透率、电阻增大系数以及毛管压力曲线等重要资料。

2 数字岩心微观孔隙结构分析

2.1 数字岩心微观孔隙结构分析方法简介

实验样品的岩性为砂岩,为获取其内部微观结构特征,对其进行微米级CT扫描,扫描分辨率逐渐升高,得到一系列灰度图像,图像直观反映了样品内部的孔隙结构特征。随着分辨率的增大,样品

内部结构越来越清晰,其微观特征也越来越明显(图2)。由图2可知,10 μm分辨率下,从物质组成及内部结构看,样品均是相对均质的,未见岩相突变,也未发育当前分辨率尺度下的微裂缝。当分辨率提高至2 μm时,样品内部的骨架和孔隙清晰可见,颗粒尺寸较大,分选相对较差,粒径主要为100~400 μm,颗粒多呈棱角状、片状,边缘清晰,磨圆度较低,发育有高密度物质(图2b中亮白色部分);样品孔隙发育较好,孔径较大,主要分布为5~50 μm,孔隙类型主要为粒间孔,部分发育溶蚀孔;喉道形态多样,有孔隙收缩型喉道、片状喉道以及弯片状喉道。在1 μm分辨率下,微观孔隙结构更为明显,可识别出颗粒内部发育的微裂缝,微裂缝宽度多在1 μm左右,长度为10~200 μm。随着分辨率的提高,识别出来的孔隙和喉道越来越多,面孔率从2 μm分辨率下的21.76%增至1 μm分辨率下的28.28%。

图2 不同分辨率下岩样CT扫描灰度图像俯视剖面

通过一系列技术手段对上述灰度图像进行二值化处理,区分出孔隙和喉道,进而统计得到样品的基本结构参数(表1)。基于该套基本结构参数,可利用过程模拟法建立样品的三维数字岩心,再基于数字岩心提取相应的三维孔隙网络模型。

表1 岩心基本结构参数

孔隙度和渗透率是多孔介质最基本的物理参数。统计二值图像中代表孔隙的像素点数量,获得岩样的孔隙度信息,2 μm分辨率下样品孔隙度为21.76%,1 μm分辨率下样品孔隙度为28.28%。渗透率基于提取的孔隙网络模型通过格子-Boltzmann方法计算获取,2 μm分辨率下x、y、z方向的渗透率分别为730.5×10-3、742.8×10-3、774.9×10-3μm2;1 μm分辨率下x、y、z方向的渗透率分别为1 872.2×10-3、1 871.3×10-3、2 096.0×10-3μm2。该结果表明,样品的渗透率存在各向异性,其中,沿原始岩心柱z方向上的渗透率数值最大,如果将岩心归位到地层中,该方向正是储层的水平方向,而现场经验也表明,此方向的渗透率较垂向渗透率高,由此可见,数字岩心表现出的物性即各向异性可较好地反映储层性质。

实验测试得到样品的孔隙度为28.5%,渗透率为1 886×10-3μm2。将不同分辨率下孔隙网络模型所计算的孔隙度、渗透率数据与之对比发现,1 μm分辨率下的物性参数与真实情况最为接近,由此可见,构造接近于实际的孔隙网络模型,CT扫描分辨率至少需精确到1 μm。

2.2 孔隙特征分析

对数字岩心的孔隙进行了统计分析,图3为数字岩心孔隙半径分布曲线。由图3可知,不同分辨率下,岩心的孔隙半径分布的主体形态大体一致,接近于正态分布,分辨率越高,识别出的小孔隙越多,因而曲线波峰越偏向于低值区,且波峰幅度增大。1 μm分辨率下建立的数字岩心,最大孔隙半径为69.6 μm,但所占比例很小,孔隙主体分布范围为2.4~11.7 μm,其中,平均孔隙半径为6.0 μm,属于小孔—中孔范畴,孔隙的微观均质系数为0.066,孔隙的相对分选系数为0.686,同时曲线上大孔隙的拖尾现象也表明该岩心孔隙的均质程度较差。

图3 数字岩心孔隙半径分布

2.3 喉道特征分析

喉道半径和长度在不同分辨率下分布的主体形态大体一致,接近于正态分布,分辨率越高,曲线波峰越偏向于低值区,且波峰幅度增大。分辨率为1 μm条件下建立的数字岩心,最大喉道半径为59.4 μm,喉道主体分布为2.4~6.3 μm,平均喉道半径为5.6 μm,属中—粗喉道范畴,喉道半径的微观均质系数为0.073,相对分选系数为0.680,可见喉道半径的均质程度较差;从喉道长度上看,主要分布为16.5~49.5 μm,平均喉道长度为25.5 μm,从喉道长度的均质系数(0.044)和相对分选系数(0.528)来看,其均质程度同样较差。

2.4 孔喉配置关系分析

油气容易运移至孔喉比大、配位数高的区域,而剩余油在孔喉比小、配位数低的区域容易残留。由此可见,从成藏和提高采收率角度而言,孔隙和喉道的连通关系至关重要。

统计数字岩心孔喉比和配位数分布情况可知,对于孔喉比和配位数,分辨率对二者的分布特征影响都不大,这主要是因为随分辨率的增大,能识别出的孔隙和喉道尺寸是同步变化的,因而孔喉比变化不大;而对于配位数而言,成藏条件相同的情况下,配位数是一个相对稳定的属性,变化不会太大。分辨率为1 μm条件下建立的数字岩心,孔喉比最大为11.5,其主体分布为0.4~3.6,平均孔喉比为2.3;配位数最大为26,主体分布范围为2~4,平均配位数为4。

3 恒速压汞测试结果对比

数字岩心是通过一系列数学方法构建的数理模型,其反映的储层微观孔隙结构与真实情况的吻合度有多高,取决于建立模型时选用参数的数据质量。前文述及,1 μm分辨率下建立的数字岩心,其孔隙度和渗透率与真实岩心的实验测试值吻合度很高,此时的数字岩心是否能真正地代表真实岩心有待进一步探讨。

在储层微观孔隙结构定量评价方面,恒速压汞技术因其实效性和独到的特色而得到越来越普遍的应用。其工作原理为[10]:汞作为非润湿相侵入岩心时,毛细管力作为阻力在喉道半径最小处达到最大值;汞以极低且恒定的速度不断注入岩心,期间随着汞突破喉道进入孔隙,压力发生突降,然后充填该孔隙,压力相应回升;当突破下一级喉道时,压力再次降落,压力的一起一落反映的正是喉道和孔隙的信息。据此,恒速压汞技术成功地将孔隙与喉道区分开来,得到孔、喉尺寸及各自的分布频率。

对建立数字岩心选用的真实岩样进行了恒速压汞测试,将2种手段得到的微观孔隙结构参数进行对比分析,见图4和表2。就喉道分布而言,二者差异显著,恒速压汞喉道分布曲线的峰态表现为近乎完美的正态分布,喉道半径相对分选系数为0.167,而喉道半径均质系数为0.673,表明真实岩样的喉道半径分布十分均匀;而从数字岩心的喉道半径分布特征来看,峰态偏向于低值区,在高值区有拖尾现象,喉道半径相对分选系数为0.680,而喉道半径均质系数为0.073,说明数字岩心喉道半径分布的均匀程度较差。恒速压汞测试数据显示,真实样品喉道半径分布的主体范围为13.0~19.0 μm,平均喉道半径为16.7 μm,属于粗喉道范畴;而数字岩心喉道半径分布的主体范围为2.4~6.3 μm,平均喉道半径为5.6 μm,属中—粗喉道范畴,数字岩心反映的喉道半径较真实样品明显偏小。

图4 不同技术喉道半径分布曲线对比

方法平均喉道半径/μm喉道半径相对分选系数喉道半径均质系数恒速压汞16701670673数字岩心5606800073

分析认为,数字岩心喉道半径偏低的原因可能与微米CT扫描灰度图像二值化处理过程中选用的阈值有关。二值化过程的关键在于分割阈值的选取,如果阈值选取不合理,易将本应属于孔隙或喉道的部分解释成为颗粒骨架,导致孔隙或喉道尺寸较实际情况偏小。此次灰度图像二值化分割过程中所选取的阈值为经验数值,显然经验取值存在一定的问题,其虽然在一定程度上实现了孔隙度和渗透率与真实情况保持较高的符合度,但在微观孔、喉的分布情况等更趋细节的问题上有所疏漏,有待进一步改进,建议将平均喉道半径作为二值化分割过程中的一个约束条件。

4 结束语

数字岩心的构建基于对真实岩心微观结构的剖析,如果真实岩心的微观特征参数提取全面精确,则数字岩心是十分可靠的。数字岩心可以直观且定量地反映和描述储层的微观孔隙结构特征,是开展储层表征的有力手段;数字岩心可从孔隙尺度上为微观渗流机理研究构建良好的平台,可深入研究流体在储层中的运移机制和分布规律的微观本质,为高效开采油气资源奠定基础;一旦可靠的数字岩心构建成功,所有的研究工作便可重复进行,避免了因岩心损害或岩心数量不足造成的困难。因此,数字岩心技术有常规岩心实验无法比拟的优点,应用前景十分广阔,有希望取代真实岩心实验。构建数字岩心过程中,除了满足孔隙度和渗透率与真实岩心高吻合度条件外,还有必要参考压汞测试得到的孔喉半径分布数据,建议增加平均喉道半径作为更严格的约束条件。

[1] 胡文瑞.中国低渗透油气的现状与未来[J].中国工程科学,2009,11(8):29-37.

[2] 罗蛰谭,王允诚.油气储集层的孔隙结构[M].北京:科学出版社,1986:21-40.

[3] 姚军,赵秀才.数字岩心及孔隙级渗流模拟理论[M].北京:石油工业出版社,2010:12-16.

[4] 高树生,胡志明,等.低渗透油藏二氧化碳驱油防窜实验研究[J].特种油气藏,2013,20(6):105-108.

[5] 赵秀才.数字岩心及孔隙网络模型重构方法研究[D].东营:中国石油大学(华东),2009.

[6] 姚军,赵秀才,衣艳静,等.数字岩心技术现状及展望[J].油气地质与采收率,2005,12(6):52-54.

[7] 姚军,王晨晨,杨永飞,等.一种砂砾岩介质岩心表征的新方法[J].岩土力学,2012,33(增刊2):205-208.

[8] 王晨晨,姚军,杨永飞,等.碳酸盐岩双孔隙数字岩心结构特征分析[J].中国石油大学学报:自然科学版,2013,37(2):71-74.

[9] 苏娜,段永刚,于春生.微CT扫描重建低渗气藏微观孔隙结构——以新场气田上沙溪庙组储层为例[J].石油与天然气地质,2011,32(54):792-796.

[10] 柴智,师永民,徐常胜,等.人造岩心孔喉结构的恒速压汞法评价[J].北京大学学报:自然科学版,2012,48(5):770-774.

编辑 王 昱

20150512;改回日期:20151003

国家科技重大专项“聚合物驱后进一步提高采收率新技术”(2011ZX05010-005)

高兴军(1972-),男,高级工程师,1993年毕业于大庆石油学院矿场地球物理专业,2004年毕业于中国地质大学(北京)矿产普查与勘探专业,获博士学位,现主要从事油田储层精细描述以及剩余油综合评价研究工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.06.020

TE311

A

1006-6535(2015)06-0093-04