马尾松、桉树及其混交林土壤养分变化特征及评价

2015-02-14郭东强黄晓露任世奇卢翠香黄锦芬陈健波项东云

郭东强,黄晓露,任世奇,卢翠香,黄锦芬,陈健波,项东云

马尾松、桉树及其混交林土壤养分变化特征及评价

郭东强1,2,3,黄晓露1,2,3,任世奇1,2,3,卢翠香1,2,3,黄锦芬4,陈健波1,2,3,项东云1,2,3*

(1. 广西林业科学研究院,广西 南宁 530001;2. 国家林业局中南速生材繁育实验室,广西 南宁 530001;3. 广西优良用材林资源培育重点实验室,广西 南宁 530001;4. 广西国营渠黎华侨林场,广西 扶绥 532103)

研究马尾松纯林、桉树纯林和3种不同模式混交林土壤养分含量的变化规律,并对其土壤养分状况进行主成分综合排序。结果表明:土壤有机质、全N、全P、水解N、速效P和速效K皆表现为随土壤深度增加而减少,全K则表现相反;在各林分中,桉树纯林的土壤有机质、速效P含量最高,混交林次之。混交林则土壤全N、全P和速效N含量总体上大于纯林。马尾松纯林除在浅层土中速效P含量最高外,其他养分指标都低于桉树纯林和混交林。土壤养分综合评价为桉树纯林>混交林A>混交林C>混交林B>马尾松纯林,表现为桉树纯林养分状况最好,马尾松纯林最差,与针阔树种的生长特性和凋落物养分归还能力有关。混交林中种植密度较大的混交林A养分状况相对较好,表明其养分储存能力较好,消耗较少。而相同种植密度下,混交林C的林分土壤养分状况优于混交林B。

马尾松;桉树;混交林;土壤养分

马尾松()和桉树()为我国南方地区重要的造林树种,在林业生产中占有重要地位。由于长期大面积营造马尾松和桉树的纯林,导致了林分树种单一,生物多样性降低,立地环境衰退,生产力下降,病虫害频发等环境问题,严重制约了林业可持续发展[1-3]。改变纯林现状,营造混交林,是从根本上改善林分的生态环境,减少自然灾害,提高林分生产力的有效措施之一[4-6]。谭玲[7]、樊后保[[2,8]、何红娟[9]和王炳志[10]等研究发现马尾松与阔叶树混交林土壤物理性质、土壤养分储量上明显高于马尾松纯林,且在一定程度上降低土壤活性酸度。马尾松与杉木混交则有效遏制病虫害蔓延,增强土壤自我调节功能[11]。姚庆瑞[12]、汤松林[13]和何茂盛[14]等研究发现桉树与阔叶树混交,土壤养分高于桉树纯林,且经济效益显著增大,巨尾桉与杉木混交则有效改善林分小气候,提高土壤肥力。

马尾松和桉树混交是人工造林模式的新尝试,两者生长习性相似,对立地条件的要求互补。其混交不仅可以充分利用土地资源,发挥生态效益,也可根据用材需求合理采伐经营,提高经济效益[15]。本文通过对马尾松纯林、桉树纯林及其不同造林模式混交林的土壤养分研究分析,以探索合理的造林模式和密度,为马尾松和桉树人工林经营模式发展提供参考依据。

1 研究方法

1.1 试验地概况与试验设计

国有派阳山林场位于广西西南部宁明县境内,坐标为东经106°30′ ~ 107°34′,北纬21°46′~22°3′,以低山为主,有部分丘陵和中山,海拔范围500 ~ 800 m。属北热带季风气候区,年平均气温为21.8℃,全年日照时数1 650.3 h,年蒸发量1 423.3 mm。林场水、热条件优越,是种植马尾松、桉树的理想区域。

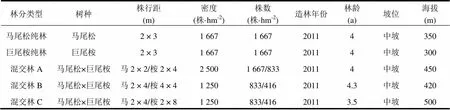

试验地设于派阳山林场公武分场与那赖分场。试验地土壤类型为赤红壤,以厚层土(≥80 cm)为主,土壤腐殖质厚度为2 ~ 5 cm,石砾含量小于20%。试验地的林分类型为马尾松纯林、巨尾桉(×)纯林和马尾松、巨尾桉不同种植模式的混交林。各林分施肥水平一致,皆为基肥0.5 kg·株-1,追肥3 a,每次0.5 kg·株-1,N:P:K比为15:7:8。试验林地基本情况见表1。

表1 试验林地基本情况

1.2 采样及测定方法

土壤采样和样品处理方法参照《(LY/T 1210―1999)森林土壤样品的采集与制备》[16],于2014年4月在不同造林模式类型的林分内分别设置3块20 m × 20 m的样地,每个样地设置土壤剖面,按土壤深度0 ~ 20 cm、20 ~ 40 cm、40 ~ 60 cm 3个层次分别采集土壤样品,样品采集后密封于样品袋中,带回实验室立刻进行风干、研磨、过筛等处理,并于4℃下保存。

于同年10月测定土壤样品的有机质、全N、全P、全K及速效N、速效P和速效K。其中有机质采用重铬酸钾—硫酸氧化法;全N含量采用半微量凯氏法;速效N含量采用碱性扩散法;全P和速效P采用钼锑抗比色法;全K和速效K含量采用火焰光度计法[17]。

1.3 数据处理

采用Execl做基本数据统计,DPS对试验结果进行LSD多重比较,SPSS分别对有机质(X1)、全N质(X2)、全P(X3)、全K(X4)、速效N(X5)、速效P(X6)、速效K(X7)等指标进行主成分分析,并依据主成分分析结果对林分土壤进行综合评价。

2 结果与分析

2.1 对土壤有机质含量的影响

由图1可知,各类型林分土层间有机质含量的变化趋势是随着土壤深度的增加而减少,变化范围为8.78 ~ 40.56 g·kg-1。各层次土壤中,0 ~ 20 cm的有机质含量表现为巨尾桉纯林>混交林C>混交林A>马尾松纯林>混交林B,差异达到极显著水平(<0.01),20 ~ 40 cm和40 ~ 60 cm表现为巨尾桉纯林>混交林A>混交林C>马尾松纯林>混交林B,差异达到显著水平(<0.05)。由此可知在同一土层中,不同林分类型对土壤有机质含量影响较明显。其中桉树纯林0 ~ 20cm的有机质含量最高(40.56 g·kg-1),比同一土层的马尾松纯林(25.82 g·kg-1)高57.09%,比混交林A(30.23 g·kg-1)、混交林B(20.17 g·kg-1)、混交林C(34.42 g·kg-1)分别高34.19%、101.12%和17.84%。

注:不同小写字母表示不同林分同一土层之间差异达到显著水平(<0.05),不同大写字母表示差异达到极显著水平(<0.01),下同。

2.2 对土壤全量养分含量的影响

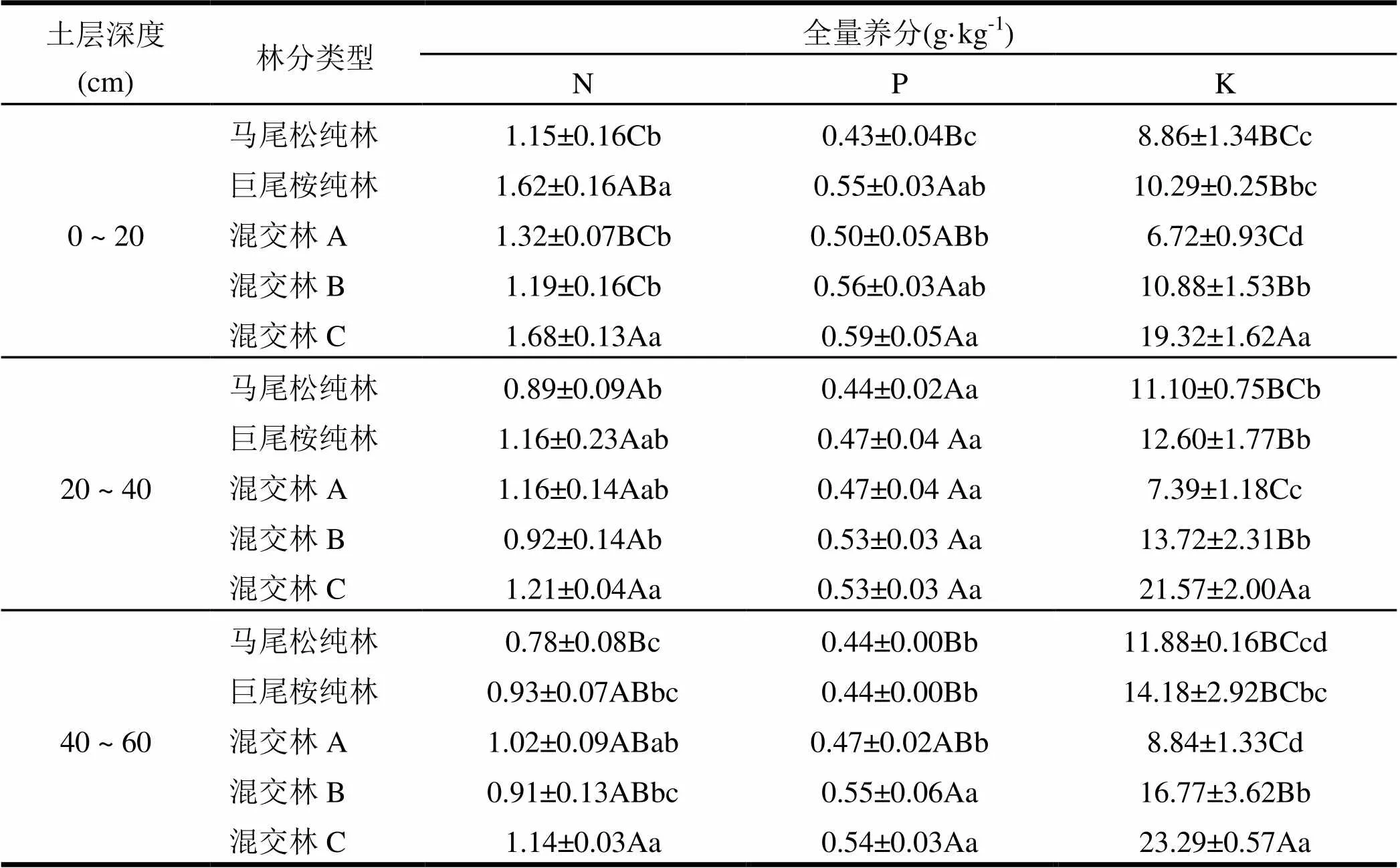

全量养分是土壤养分变化比较缓慢的指标[18]。由表2可知,各林分类型全N、全P总体表现为随土层深度增加而减少,变化范围分别为0.78~1.68 g·kg-1、0.43 ~0.53 g·kg-1,但差异并不十分显著。全K则表现为随土层深度增加而增加,变化范围为6.72~ 23.29 g·kg-1。

土壤全N在各土层中总体趋势为混交林C>桉树纯林>混交林A>混交林B>马尾松纯林,其中混交林C 0 ~ 20 cm含量最高(1.68 g·kg-1),比同一土层桉树纯林(1.62 g·kg-1)和马尾松纯林(1.15 g·kg-1)分别高3.82%和46.09%,比混交林A(1.32 g·kg-1)和混交林B(1.19 g·kg-1)分别高26.95%和41.18%。全P表现为混交林C>混交林B>混交林A>桉树纯林>马尾松纯林,混交林高于纯林,其中混交林C 0 ~ 20 cm含量最高(0.59 g·kg-1),分别比同一土层桉树纯林(0.55 g·kg-1)和马尾松纯林(0.43 g·kg-1)高6.63%和36.15%,分别比混交林A(1.32 g·kg-1)和混交林B(1.19 g·kg-1)高26.95%和41.18%。混交林C是3种混交模式中土壤全N、全P储存能力最优,消耗最小。全K则表现为混交林C>混交林B>桉树纯林>马尾松纯林>混交林A,其中混交林C 40 ~ 60 cm含量最高(23.29 g·kg-1),比同一土层桉树纯林(14.18 g·kg-1)和马尾松纯林(11.88 g·kg-1)分别高64.28%和95.99%,比混交林A(8.84 g·kg-1)和混交林B(16.77 g·kg-1)分别高163.56%和38.91%。可见混交林A模式全K含量相对缺乏,而混交林C的全K保持能力最优,消耗最少。

表2 土壤全量养分含量的变化规律

2.3 对土壤速效养分含量的影响

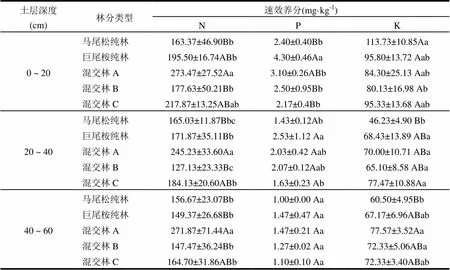

土壤速效养分是土壤养分含量变化最为显著和复杂的指标,其与植物生长特性、生长季节和土壤酶活性等有密切的联系[18-19]。各林分类型水解N、速效P和速效K总体表现为随土层深度增加而减少,仅混交林A的水解N、速效K和马尾松的速效K含量表现为40 ~ 60 cm高于20 ~ 40 cm。变化范围分别为127.13 ~273.47 mg·kg-1、1.00~ 4.30 mg·kg-1和46.23 ~ 113.73 mg·kg-1。

在各土层中(表3),水解N总体表现为混交林A>混交林C>桉树纯林>马尾松纯林>混交林B,其中混交林A 0 ~ 20 cm含量最高(273.47 mg·kg-1),分别比同一土层的桉树纯林(195.50 mg·kg-1)和马尾松纯林(163.37 mg·kg-1)高39.88%和67.40%,比混交林B(177.63 mg·kg-1)和混交林C(217.87 mg·kg-1)高53.95%和25.52%。水解N含量受到全N含量的影响较大,总体表现为混交林高于纯林,其中混交林A的水解N供给量最好。

速效P在土壤中含量普遍较低,P在酸性土壤中极易与游离态的Fe3+、Al3+结合沉淀,故有效P的分布,与土壤酸度和阳离子含量高低有关[8]。各土层中,有效P总体表现为桉树纯林>混交林A>混交林B>混交林C>马尾松纯林,仅在0 ~ 20 cm马尾松纯林高于混交林C,但差异性并不显著。其中桉树纯林0 ~ 20 cm含量最高(4.30 mg·kg-1),比同一土层马尾松纯林(2.4 mg·kg-1)高79.17%,比混交林A(3.10 mg·kg-1)、混交林B(2.50 mg·kg-1)、混交林C(2.17 mg·kg-1)分别高38.71%、72.00%和98.46%,总体表现为桉树纯林的速效K供给量最好,其次为混交林A。

速效K则表现较为复杂,在0 ~ 20 cm表现为马尾松纯林>巨尾桉纯林>混交林C>混交林A>混交林B,纯林高于混交林,但在20 ~ 40 cm表现为混交林C>混交林A>桉树纯林>混交林B>马尾松纯林,40 ~ 60 cm表现为混交林A>混交林B>混交林C>桉树纯林>马尾松纯林,混交林高于纯林,但差异并不十分显著。其中马尾松纯林0 ~ 20 cm含量最高(113.73 mg·kg-1),比同一土层桉树纯林(95.80 mg·kg-1)高18.72%,比混交林A(84.30 mg·kg-1)、混交林B(80.13 mg·kg-1)、混交林C(95.33 mg·kg-1)分别高34.91%、41.93%和19.30%。表现为纯林尤其是马尾松纯林浅层土速效K含量较高,而混交林深层土速效K较高。

表3 土壤速效养分含量的变化规律

2.4 不同造林密度土壤养分综合效益评价

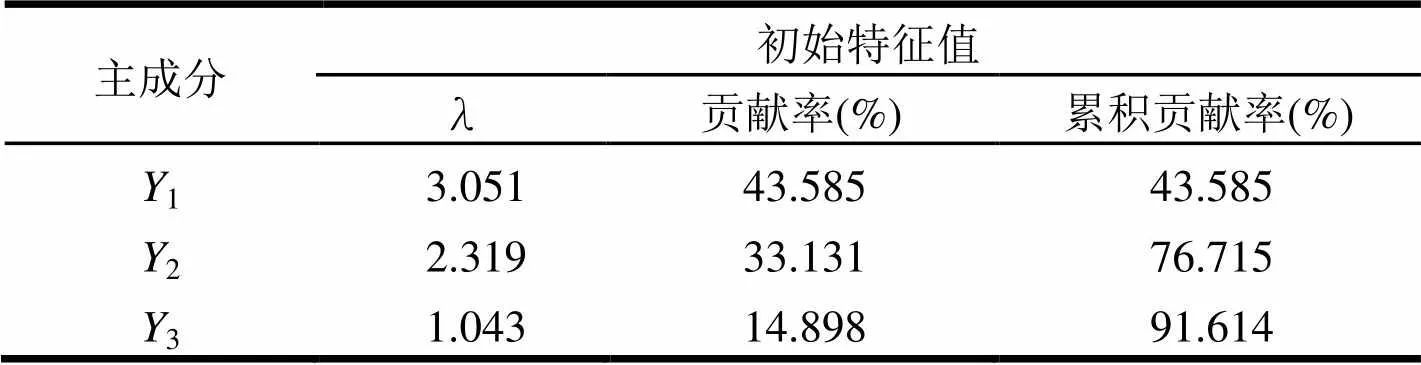

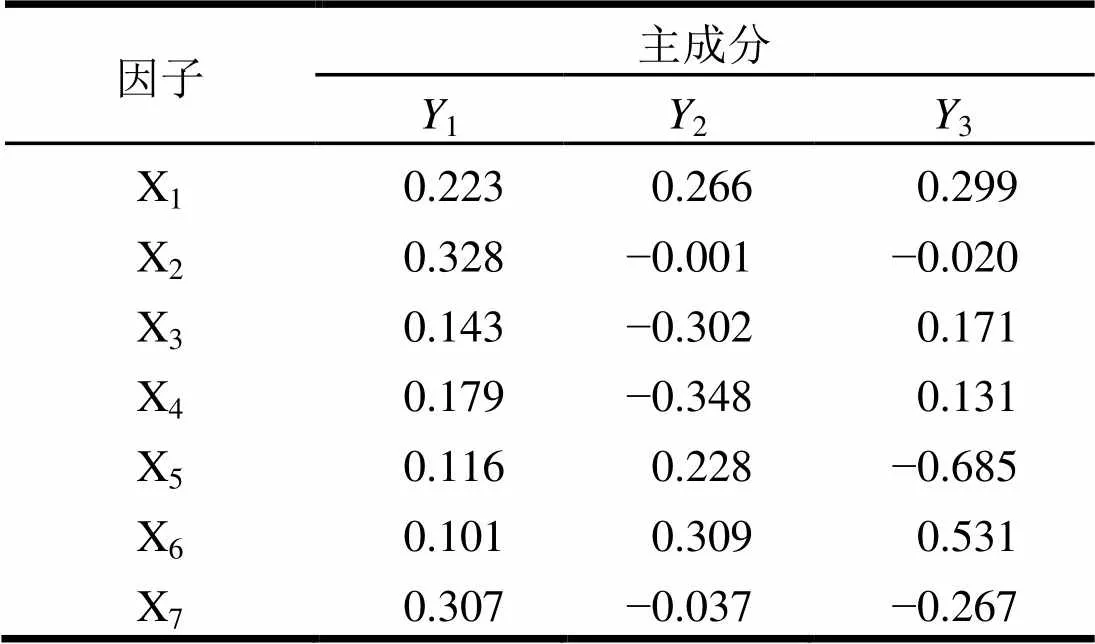

采用主成分分析法对5个林分类型的土壤养分效应进行综合评价[20-22]。计算各样地所测各土层的平均值(表4),并以此为基础数据进行标准化处理,将5个林分类型的7项指标转化为7个成分。由表5可以看出,前3个主成分的累计贡献率为91.614%,且特征值皆大于1,为1.043 ~ 3.051(表5)。因此,前3个成分可较好地反映出各指标所包含的综合信息。根据方差贡献率相关矩阵的特征向量(表6)构造土壤养分效应评价函数,3个主成分的作为权重(1为0.476,2为0.362,3为0.162),5个林分类型的综合得分和排序如表7所示。

由表7可知,不同林分类型土壤养分效应评价值表现为桉树纯林(0.852)>混交林A(0.250)>混交林C(0.084)>混交林B(−0.595)>马尾松纯林(−0.596),总体表现为桉树纯林土壤养分状况最好,其次为混交林,马尾松纯林最差,且在混交林中,桉树种植比例越大,土壤养分评分越高。这首先与桉树作为阔叶树种,其枯枝落叶的养分分解和归还的速率高于马尾松有关[24-25],其次因栽植密度不同,施肥的单位面积总储量存在差异,密度大的林分相比密度小的林分养分水平高。

表4 林分土壤各养分指标平均值

表5 主成分的方差贡献率和累计方差贡献率

表6 相关矩阵的特征向量

表7 主成分分值及综合排序

3 结论与讨论

凋落物是土壤有机质和土壤养分的主要来源,凋落物分解所形成的有机质首先进入土壤表层,并随着土壤淋溶和消解在各土层中变化[8],研究结果表明各林分土壤有机质、土壤全N、全P皆随着土层深度的增加而减少,表聚效益十分明显。而全K含量随着土壤深度增加而增加,主要与成土母岩的矿物质风化有关[8,23]。而水解N、速效P、速效K含量受到全量养分含量影响,有机质分解和土壤酶、微生物活化等因素,也表现出随着土壤深度的增加而减少。

不同类型林分中,桉树纯林土壤有机质含量最高,其次为混交林,马尾松纯林含量最低,主要原因为一般针叶树种含单宁物质较多,凋落物紧密,比阔叶树分解较慢[24-25],所以表面土层桉树纯林的有机质含量较其他林分类型高。另一方面,混交林凋落物的组合比例,也通过改变土壤温度、湿度和微生物群落等条件,从而影响土壤和凋落物呼吸分解[26],造成土壤有机质含量差异,表现为混交林C有机质储存能力最高,混交林B消耗能力最高。

由于阔叶树凋落物中N和P的含量普遍高于凋落物[27],表现出桉树纯林土壤全N、全P、水解N和速效P皆高于马尾松纯林,而各混交林的全N、全P和速效N含量总体上大于纯林,可见营造混交林有养分回归速率较快,水土流失较少,土壤养分含量下降速度比相对较慢,这与姚庆瑞[12]、樊后保[8]等试验结果相同。土壤速效钾含量则与矿物质的分解能力与土壤胶体吸附能力有关[23]。研究表明,浅层土表现为马尾松纯林高于桉树纯林和混交林,而深层土则相反,可见马尾松纯林较利于浅层土速效K的释放,而混交林较利于深层土速效K的释放,但另一方面也表明混交林对浅层土的速效K消耗能力比纯林快,混交林抚育中需增加钾素补给。

5种不同类型林分中综合排序表明,桉树纯林整体土壤养分状况最好,马尾松纯林最差,这与树种生长吸收消耗和养分归还能力有关。混交林中,混交林A土壤养分状况最好,可能与其种植密度大,桉树比例大,养分归还和分解速率快,养分消耗较少有关。虽然混交林B和混交林C种植密度和混交比例相同,但混交林C的种植布局更有利于土壤养分的储存。

本研究结果仅能表明松、桉混交林模式的土壤养分状况优于马尾松纯林,以及在全量养分和部分速效指标中略优于桉树纯林,但并不能表明在整体水平上优于桉树纯林。且由于种植密度的影响,单位面积施肥量对土壤养分的影响存在差异,因施肥而产生的环境效应暂不明确,所以两者混交经营是否同时满足经济效益和生态效益的要求,需要在今后的试验中进一步结合林分生长量、出材量及土壤理化性质等指标进行分析。

试验林营造时间为2011年,栽植年限较短,混交效应对土壤养分整体水平的影响尚不明确,在今后的试验中需对试验林进行长期跟踪观测,从养分归还、土壤呼吸、水土流失和经营措施影响等方面深入探讨不同混交模式与土壤养分间的相互关系。

[1] Knoke T, Stimm B, Ammer C, et al. Mixed forests reconsidered: A forest economics contribution on an ecological concept [J].Forest Ecology and Management, 2005,213(1–3):102–116.

[2] 樊后保,李燕燕,黄玉梓,等.马尾松纯林改造成针叶阔叶混交林后土壤化学性质的变化[J].水土保持学,2006,20 (4):77–81.

[3] 王忠,蔡卫群,杨红梅,等.桉树病虫草害主要种类与防治技术措施[J].湖南林业科技,2005,32(4):51−53.

[4] 林剑榕.马尾松人工林生长规律及混交模式的研究[J]. 防护林科技,2007(3):5−8.

[5] Catry F X,Rego F,Moreira F,et al.Post-fire tree mortality in mixed forests of central Portugal[J].Forest Ecology and Management,2010,260(7):1184–1192.

[6] Reyer C,Lasch P,Mohren G M J,et al.Inter-specific competition in mixed forests of Douglas-fir () and common beech () under climate change — a model-based analysis[J].Annals of Forest Science,2010,67(8):805.

[7] 谭玲,何友均,覃林,等.南亚热带红椎、马尾松纯林及其混交林土壤理化性质比较[J].西部林业科学,2014,43(2): 35−41.

[8] 樊后保,李燕燕,张义,等.马尾松纯林及其混交林的植被养分含量[J].福建林学院学报,2004,24(4):289−293.

[9] 何红娟,梁月兰,黄海烈.马尾松×樟树混交林土壤肥力状况研究初报[J].广西林业科学,2005,34(3):140−154.

[10] 王炳志.火力楠与马尾松混交林及纯林间的差异[J].南方农业,2014,8(9):1−2,7.

[11] 叶南珠.浅析杉树和马尾松混交林营造技术及生态效益[J].企业技术开发,2014,33(9):66−67.

[12] 姚庆瑞,邹国明,王炳南,等.巨尾桉混交林生长量及土壤肥力研究[J].桉树科技,2006,23(1):1−5.

[13] 汤松林.培育桉树大径材的杉桉混交林经济效益分析[J].安徽农学通报,2009,15(9):183−184.

[14] 何茂盛.任豆速生桉混交林经济、生态效益俱佳[J].中国林业,2011(8):48.

[15] 杨卫星.松桉混交种植的林木生长效益[J].吉林农业, 2014(3):69−70.

[16] 张万儒,杨光滢,屠星南,等. LY/T 1210—1999森林土壤样品的采集与制备[S].北京:国家林业局,1999.

[17] 张万儒,杨光滢,屠星南,等. LY/T 1237—1999森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算[S].北京:国家林业局, 1999.

[18] 闫德仁.人工林土壤养分含量变化的对比研究[J].干旱区资源与环境,2014,28(9):57−62.

[19] 陈莉莎,张金池,陆茜,等.杨树多代连作对土壤养分特征和生物活性的影响[J].南京林业大学学报(自然科学版). 2014,38(5):85−90.

[20] 肖良俊,宁德鲁,彭明俊,等.滇东北核桃优良单株主要经济性状的主成分分析[J].西北林学院学报,2013,28(2):79−82.

[21] 王慧元,荣誉,杨新兵.河北雾灵山5种人工纯林土壤养分综合评价[J].水土保持研究,2014,21(4):35−38,44.

[22] 朱青,陈正刚,陈欣,等.数理统计分析在土壤养分评价中的作用[J].西南农业学报,2006,19(5):847−852.

[23] 金继运.土壤钾素的研究进展[J].土壤学报,1993,30(1): 94−101.

[24] 田国恒.不同间伐抚育强度对华北落叶松人工林林下凋落物的影响研究[J].山东林业科技.2014(3):70−72.

[25] 林德喜,樊后保.马尾松林下补植阔叶树后森林掉落物量、养分含量及周转时间的变化[J].林业科学,2005, 41(6):7−15.

[26] 赵昕,张万军,沈会涛,等.针阔树种人工林地表凋落物对土壤呼吸的贡献[J].中国生态农业学报,2014,22(11): 1318−1325.

[27] 樊后保,苏素霞,李丽红,等.林下套种阔叶树的马尾松林凋落物生态学研究Ⅲ.凋落物现存量及其养分含量[J]. 福建林学院学报,2003,23(3):193−197.

Characteristics and Evaluation of Soil Nutrients of,and Mixed Plantations

GUO Dong-qiang1,2,3, HUANG Xiao-lu1,2,3, REN Shi-qi1,2,3, LU Cui-xiang1,2,3, HUANG Jin-fen4, CHEN Jian-bo1,2,3, XIANG Dong-yun1,2,3

(1.,530001,,; 2.,530001,,; 3.,530001,,; 4.,,532103,)

Soil nutrients underplantations,plantations and 3 mixed species plantations were examined in this study using principal component analysis (PCA). Results showed that soil organic matter, total N, total P, hydrolysis N, available P and available K all decreased as soil depth increased while total K showed the opposite trend. The highest percentages of soil organic matter and available P were found in soils under the pureplantations with those in the soils under mixed forests ranking second. The total N, total P and available N content of soils under mixed forests were generally greater than of those under pure species plantations. Soils underplantations generally had the highest available P contents, whilst other nutrient indicators in these soils were lower than either pureor mixed species plantations. For overall soil nutrient status the forest types were ranked in the following order: pureplantations > Mixed A> Mixed C> Mixed B> pureplantations. That pureplantations had superior soil nutrient status whilst pureplantation had the poorest soil nutrient status was related to differences in conifer and broadleaf species growth characteristics and litter nutrient return ability. Mixed A, which had a higher tree density, appeared to have better soil nutrient storage capacity, whilst Mixed C had better soil nutrient status than Mixed B despite having the same planting density.

;; mixed forests; soil nutrient

S725.2

A

2015-08-11

广西科技厅基本科研业务费项目(林科201412号);广西林业科技项目(桂林科字[2014]第12号).

郭东强(1986— ),男,助理工程师,主要从事桉树栽培研究.E-mail:n-one-y@163.com

项东云(1960— ),男,教授级高工,主要从事林木遗传育种研究.E-mail:xiang_dongyun@aliyun.com