中国成年女性体育锻炼行为代际变化特征及影响因素研究

2015-02-14王富百慧江崇民张彦峰

王富百慧,江崇民,王 梅,张彦峰

中国成年女性体育锻炼行为代际变化特征及影响因素研究

王富百慧,江崇民,王 梅,张彦峰

借助队列分析视角研究成年女性体育锻炼行为代际变化特征,利用事件史分析法解释引发锻炼行为变化的深层次原因,探讨在社会变革过程中代际行为变化折射出的女性锻炼意识和行为的转变。研究发现,社会变革过程中,成年女性体育锻炼行为随之发生改变,锻炼目的、项目、方式、持久性等均呈现显著代际差异。城乡成年女性锻炼行为的变化表现为趋同与分化并存的特点,队列效应展示了导致城乡差异背后的复杂机制。成年女性体育锻炼行为变化的影响因素也具有较为明显的代际特征,传统习俗对女性观念及行为的束缚仍在延续。体育锻炼行为和观念上的代际差异呈现缓慢延续状态,并具有阶段性特点,在短期内难以实现完全趋同。

成年女性;体育锻炼行为;代际变化;影响因素

1 引言

体育锻炼在促进健康方面的意义早已得到科学证实,受制于不同时代背景下的经济发展水平、社会进步程度以及福利制度等因素,女性对体育锻炼价值的认知并非从一而终,差异不仅表现在年龄上,更多的体现在代际间深层次的观念和行为之中。在传统意义上增强体质、治疗疾病、提升健康满意度等外在调节作用基础上,逐渐深化为改善情绪、愉悦身心、自我价值认定以及增进幸福感等内在认同[8],这是宏观背景下的微观表现。

体育锻炼行为是指人们在内因与外界环境相互作用下,有目的、有意识地利用闲暇时间、采用体育手段和方法,为谋求身心健康或达到其他某种目的而进行的身体活动[5]。通过对文献的系统梳理,可以发现,目前国内对体育锻炼行为的研究内容涉及三条主线:一是侧重于通过全国或局部调查数据进行现状分析,讨论行为特点、习惯养成、体质与体育锻炼的关系[5,24];二是将研究视角转至阐释锻炼行为模式及影响因素。针对青少年、老年人、大学生、肥胖者等特殊人群进行分类研究,深入分析认知程度、干预策略、教育引导等对体育锻炼行为的影响,以及由此导致的行为差异,理论色彩渐浓[6,13,16];三是进一步细化研究维度,更加关注体育权利对锻炼行为的影响、锻炼行为与人格发展、心理健康关系等多领域交叉研究[12,14,21]。

针对体育锻炼行为的研究脉络日渐清晰,呈现从描述特征到探索模式、再到挖掘影响因素的过渡,视角也逐渐扩展至社会学、管理学、心理学等多学科交叉,但研究范围仍然相对局限且内容缺乏有效理论解释。主要表现为两点:

第一,女性体育锻炼行为研究常被忽略,涉及体育锻炼行为变化及影响因素的针对性研究十分匮乏,大多在讨论健康问题时略有涉猎。事实上,社会发展过程中传统性别角色观念受到冲击,女性社会地位显著提升的同时兼具多重社会角色。复杂角色是把“双刃剑”,作为妻子、母亲的职业女性在更广泛参与社会、经济、政治生活的同时,生活方式和价值观念发生极大改变。但受到来自文化、习俗、制度的制约,女性角色分工依然遵从于“约定俗成”的传统观念,并将其实践于自身的行为之中。例如,尽管年轻女性参与有酬劳动的时间长于年纪略长者,劳动参与度与社会融合度均得到提升[23],但性别角色妥协和价值认同依然限制女性休闲时间的支配与兴趣的表达。除有酬劳动外,女性平均每日用于家务劳动的时间长达4小时[15],25~34岁时可用于自我支配时间最少[22],闲暇时,女性参与休闲体育呈现人数少、次数少、时间短、项目单一等特点[11]。传统与嬗变的博弈体现在女性生活之中,直接或间接的影响体育锻炼行为,呈现比男性更加显著的代际差异。因此,解释社会变革过程中女性体育锻炼行为代际变化将十分有意义。

第二,现有研究较多涉及特征描述、行为分析以及从个体身心发展角度出发探讨互动作用,忽略了社会化过程对体育锻炼行为变化的影响。在分析体育锻炼行为的影响因素时,侧重于从个体意识与资本、家庭环境、社会资源三个维度出发。汤国杰等人以计划行为理论为依据,从意识角度阐释影响锻炼行为的主观因素,发现身心健康的期待程度是影响城市居民锻炼行为的共性因素,而差异特征表现在锻炼态度、主观规范和锻炼行为控制感等方面[18]。个体资本中的受教育程度、阶层是影响人们参加体育锻炼的首要原因,个体收入、职业层次等经济资本作为基本前提发挥基础性作用,而能否长期坚持则更多的受制于工作时间及年龄[19]。与个体因素相比,针对家庭环境和社会资源两个重要维度的分析相对较弱,侧重于讨论家庭环境对大学生等特殊群体锻炼行为的影响[2],以及锻炼场地、器材、服务等社会资源的吸引力作用等[17]。探讨影响锻炼行为变化的深层次原因,应触及到解释差异存在的机理。如同人的其他行为一样,体育锻炼行为的变化不会孤立于社会变迁之外,必然带有鲜明的时代烙印并蕴涵着重要且深刻的社会内涵,反映不同社会背景下个体自觉或不自觉的行为选择与态度倾向,具有共性代际特征。据此角度来看,以往的研究虽略有触及但都停留在点到即止的层面,需要进一步拓展和深化。

因此,本研究主旨在于,通过分析成年女性体育锻炼行为代际变化特征,解释影响锻炼行为代际变化的深层次原因,探讨在社会变革过程中代际行为变化折射出的女性锻炼意识和行为的转变。

2 研究设计

2.1 研究框架

所谓代际,是指在社会与历史过程中处于共同位置的一批人,具有相似经历并形成趋同的思考与行为模式[1]。代际差异理论认为,社会变革是产生代际差异的根源,影响社会环境的重要历史事件是“代际”划分的标准。以往研究大多从时期角度分析体育锻炼行为的变化[10],其优势在于数据来源广泛、易于比较、便于研究年龄效应,但问题在于它仅描述各年龄人口从某一年份到另一年份的相对变化,无法判断锻炼行为的纵向变化过程并解释代际行为差异背后的原因。因此,本文在操作化过程中选择与时代背景相对应的标志——出生队列①队列是在特定时期内共同经历某个人口事件的所有个体的集合。出生队列是指同一时期出生的一批人。(cohort)来衡量“代际”。

队列是人口学重要的研究视角,与年龄、时期并列成为科学研究的重要时间维度[7]。队列分析视角的优势在于它可将数据的时间变化分解为年龄和出生队列两个维度。年龄维度展现了与生理变化相关的信息,出生队列则显示出社会变革对锻炼行为变化的累积影响。它不仅可以作为“代际”研究的替代变量,更是探索社会变迁对行为模式影响的重要指标,是研究女性体育锻炼行为代际变化特征较为理想的方法。

“代际”研究中常以固定的时间间隔划分“代”。例如,70后、80后等概念常以10年为间隔而命名。本文重点关注成年女性体育锻炼行为的代际变化特征及影响因素。因此,将沿用10年间隔作为“代”的划分,研究对象的年龄覆盖范围为20~59岁②我国国民体质监测将成年人的年龄界定为20~59岁,因此,本文将20~59岁女性定义为成年女性。,根据出生年份将其划分为4个队列集,即1950—1959、1960—1969、1970—1979、1980—1989,分别代表50年代、60年代、70年代、80年代出生的女性。在分析过程中将出生队列作为研究“代际”的替代变量,着重考虑4个重要维度:社会背景、出生队列、相对变化、城乡差异(图1)。

维度一:社会背景。关注女性体育锻炼行为代际变化特征,充分论证社会变革过程中影响女性体育锻炼行为变化的因素,并进行理论解释。

维度二:出生队列。借助队列分析视角,探讨不同出生队列女性锻炼行为的共性与个性,为解释代际间体育锻炼行为变化提供数据支撑。

维度三:相对变化。分析代际间女性体育锻炼行为及影响因素的相对“变”与“不变”。

维度四:城乡差异。在控制队列效应后,探讨城乡女性体育锻炼行为中存在的差异,以及差异的变化趋势。

图1 本研究理论框架示意图

2.2 研究方法

本研究采用事件史分析的方法研究成年女性锻炼行为代际变化的影响因素。队列研究侧重于描述事件的发展过程并解释相互关系,分析产生变化的历史背景、社会条件,探讨现象的前后联系,事件史分析法的作用恰好在于分析随时间变化影响锻炼行为的各种因素发生的风险率,能够将以往生活经历中的有关信息和随时间变化的协变量纳入模型中,恰好用于对历时性变化的考察,解释作用于不同时代背景下成年女性锻炼行为代际变化的影响因素,具体计算公式:

其中,P(t)为风险率,表示对风险集中的特定队列而言的事件发生概率。本研究对象是成年女性,为了保持模型分析的简洁性,将队列视为连续变量使用,在结果解释时加入代际的概念。

2.3 变量的选取

2.3.1 体育锻炼行为指标

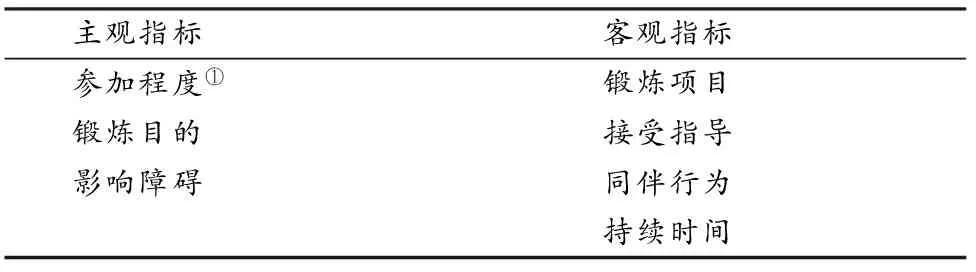

本研究选取了国民体质监测中与体育锻炼行为相关的7个指标作为分析变量,包括主观指标和客观指标(表1),用于分析女性体育锻炼行为的代际变化。

表1 本研究体育锻炼行为测量指标一览表

Table 1 Measurement Index of Physical Exercise Behavior

① 参加体育锻炼的程度是衡量体育锻炼行为的一个重要指标。本文将“每周参加体育锻炼3次及以上,每次持续时间30分钟及以上,每次运动强度达到中等强度及以上”定义为“经常参加体育锻炼”。将没参加过体育锻炼视为“不参加体育锻炼”。除二者之外的情况即为“偶尔参加体育锻炼”。

2.3.2 影响因素测量指标

本研究将从个体资本、家庭环境、健康程度、健康意识、生活习惯、时间利用6个维度分析女性体育锻炼行为的影响因素。

首先观察个体资本对体育锻炼行为的影响,包括出生年份、受教育程度、户口性质、职业、收入、单位性质共6个变量。出生年份作为划分出生队列的依据,户口性质是社会分层的重要指标,便于解释城乡的相对变化趋势。以往研究证实,受教育程度、职业、收入对体育锻炼行为及持续性有正向影响[19]。本研究将对比分析其作用程度的代际差异,并加入单位性质变量用于解释职业层次的影响力。

家庭是女性生命中的重要内容,绝大多数女性日常生活中担负家庭劳动的重任,并扮演主要照料者角色,家庭中成员数量、子女数量、双亲照料等决定了女性家庭劳动量,将对其是否有精力参与体育锻炼产生重要影响。而家庭经济状况也是衡量女性是否能够摆脱家庭劳动去参加体育锻炼的重要指标。本研究将通过住房面积、小区环境、是否拥有私家车作为测量变量,从侧面解释经济能力对体育锻炼的影响。

除家庭劳动和经济状况外,时间分配也是决定女性是否有时间和精力参与体育锻炼的重要因素。家务时间②本文的家务时间主要是指工作以外的无报酬劳动时间。

育健身活动和体质状况抽样调查数据进行技术处理,用于分析我国女性体育锻炼行为代际变化特征。和工作时间占据女性一天中的绝对多数时间,研究发现,时间可及是影响女性参与休闲体育的重要影响因素,家务分工模式及其公平性可能影响个体健康[23]。因此,有必要将家务时间和工作时间作为两个重要变量加以分析,判断时间可及对体育锻炼行为的影响程度。除工作时间外,将工作方式作为辅助解释变量,解释工作强度对体育锻炼行为的影响以及影响的代际差异。

此外,健康程度、健康意识、生活习惯也是影响体育锻炼行为的重要因素。本研究选取健康自评、医疗费用支出、患病情况、年度体检4个指标衡量健康程度与意识对体育锻炼行为的影响。通过闲暇活动、吸烟、喝酒3个指标判断生活习惯好坏对锻炼行为的干扰程度。

2.4 数据来源

解释队列效应需要借助包括多个出生队列的纵向追踪数据,对数据的要求较高。它应具备两个条件:第一,提供多重队列的连续纵向观测;第二,相邻队列中有重合年龄的观察[7]。但目前我国体育领域内追踪数据可获性不足,缺乏真正的纵向追踪数据,只能通过使用多个截面数据组成准纵向追踪数据,其科学性已在较多学者的研究中得到验证[3,9,20]。因此,本研究将延用该方法对2000年、2005年、2010年国民体质监测及2014年6~69岁人群体此外,本研究还选取2010年中国综合社会调查数据(CGSS),分析成年女性体育锻炼行为代际变化的影响因素。CGSS是我国第一个全国性、综合性、连续性的大型社会调查项目,虽然不是真正意义的追踪调查,但其连续性特点符合本研究的需要。

3 结果与分析

3.1 我国成年女性体育锻炼行为的代际变化特征

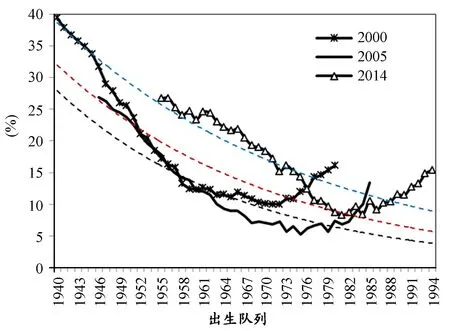

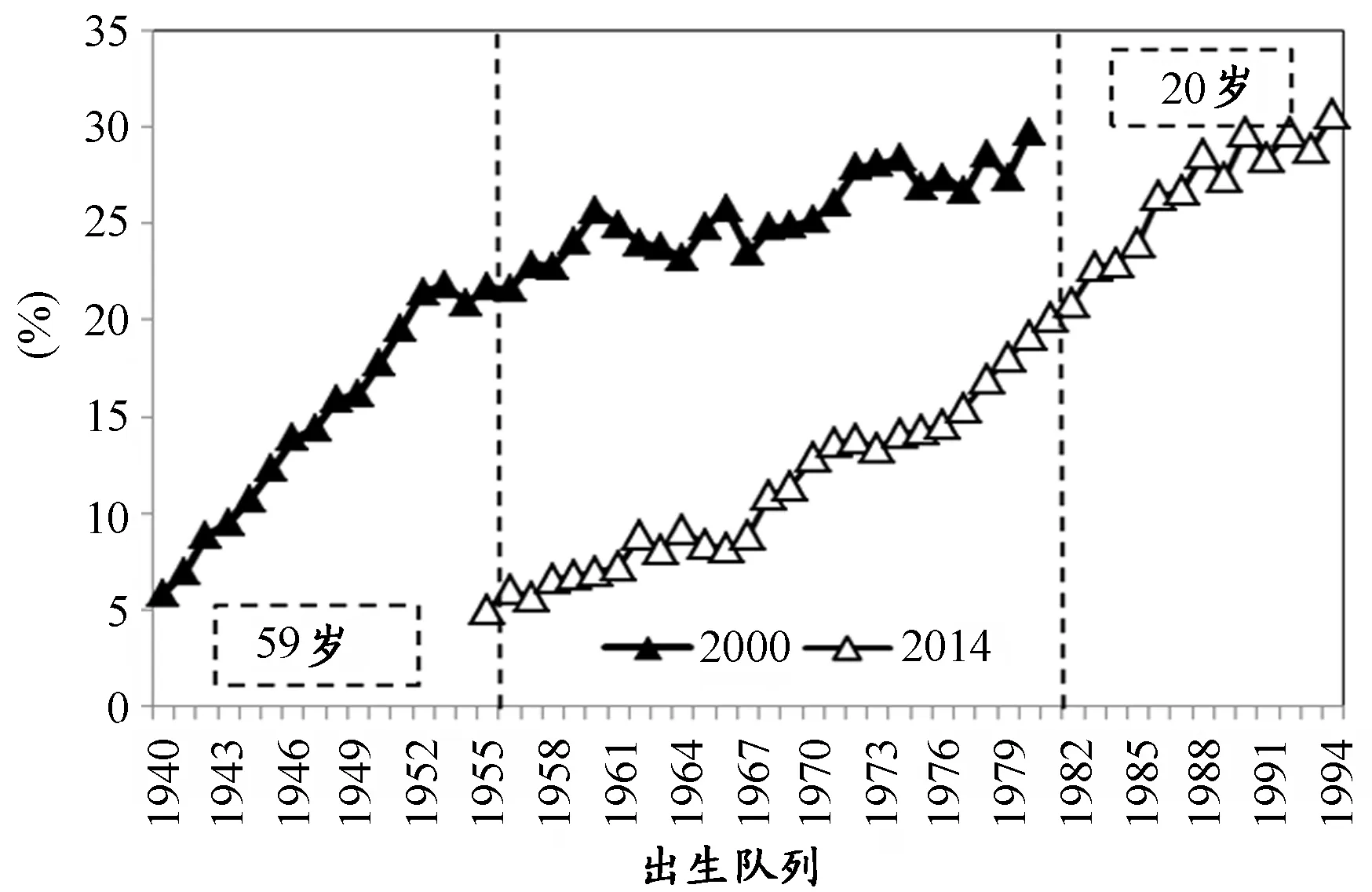

3.1.1 参与程度

国内将“每周锻炼3次及以上、每次锻炼30 min及以上、达到中等强度”定义为“经常参加体育锻炼”。我国成年女性经常锻炼行为变化过程具有3个特点:第一,3个调查年度数据显示,成年女性经常锻炼行为变化趋势基本一致。第二,同一出生队列的女性,随着年龄增长经常锻炼的比例逐渐升高,且各出生队列均按照相似的路径变化。第三,代际间经常锻炼行为的差异较为显著,随队列的推进,经常锻炼的比例呈现逐渐下降过程,较为年老的队列女性仍是经常锻炼的主力。对成年女性而言,尽管经常锻炼行为存在一定的规律性,但尚未发展成为日常行为习惯,该特点在年轻队列中表现尤为突出。

图2 本研究各出生队列成年女性经常锻炼行为变化特点曲线图

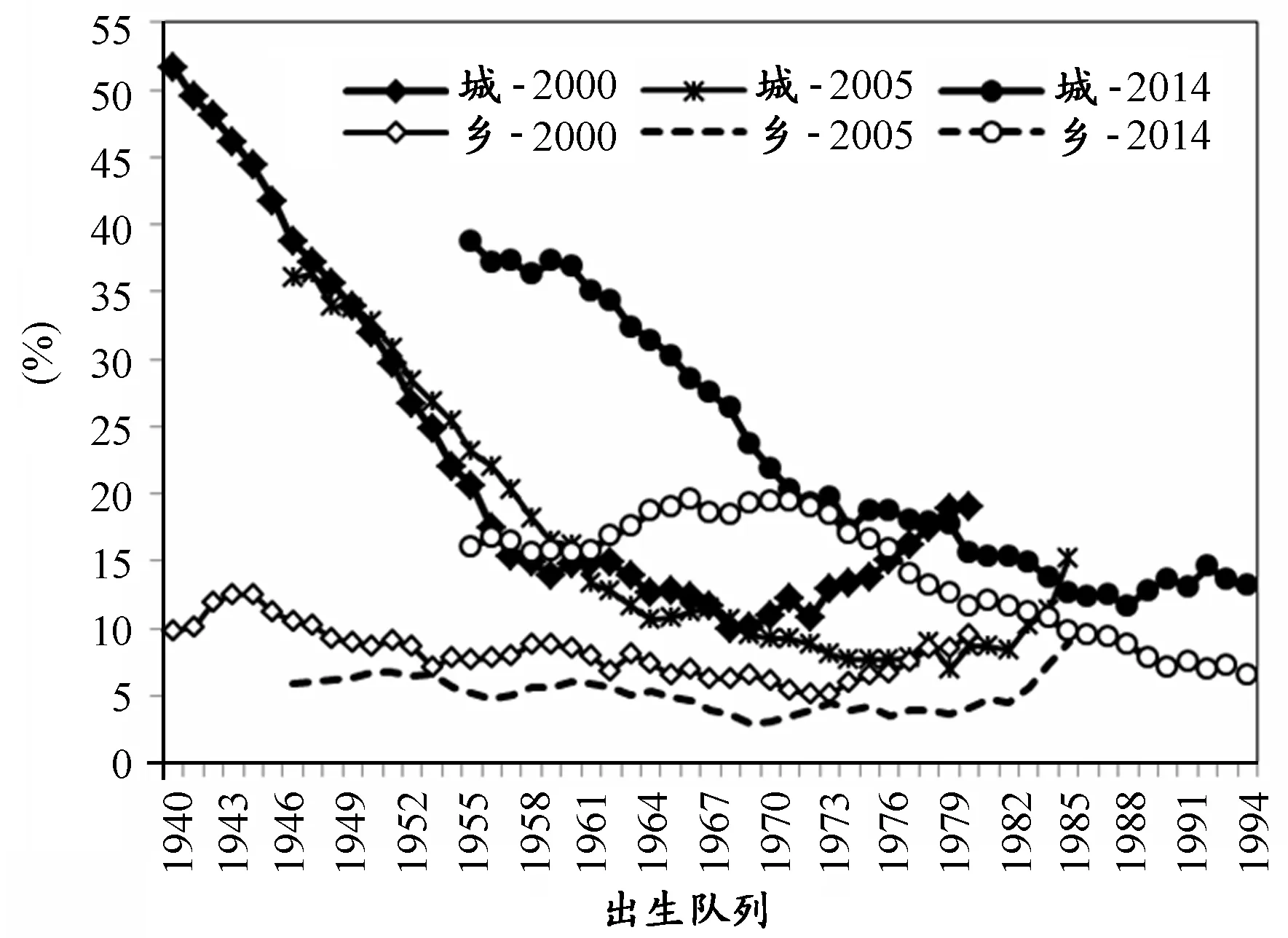

成年女性经常锻炼行为的城乡差异十分显著(图3),具有如下特点:第一,城镇女性经常锻炼行为的变化趋势基本一致,但农村女性差异较大。第二,各出生队列中,城镇女性经常参加体育锻炼的比例均高于农村女性,但自2005年以后的10年间,农村女性中经常锻炼的比例迅速攀升,与城镇逐渐接近。第三,城镇女性代际间经常锻炼行为的差异较为显著,经常参加体育锻炼的比例随队列推进逐渐下降,但农村女性代际差异基本不明显。城乡女性经常锻炼行为均遵循各自的规律发展,尽管城镇经常锻炼行为好于农村,但显著的代际差异表明,锻炼行为并未内化为日常习惯,城镇中的老年女性是锻炼的主体。与之相比,农村女性锻炼程度更低,但在2005年之后的10年间,经常锻炼行为逐渐增多,尤其是较年轻队列的锻炼程度逐渐接近城镇女性。

图3 本研究城乡队列女性经常锻炼行为变化特点曲线图

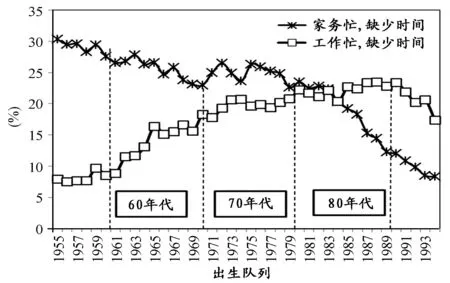

3.1.2 影响障碍

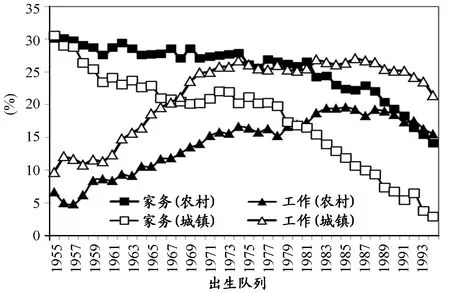

不参加体育锻炼的原因较多,包括主观与客观原因。主观原因表现为锻炼兴趣不足、意识不强。各出生队列中均有10%左右的女性没有兴趣参加体育锻炼,而在较为年轻队列中,有少部分女性认为自己身体好不用参加或没必要锻炼。客观原因中,因忙于工作和家务而缺少时间是阻碍参加体育锻炼的重要因素(图4),越年轻的队列因承受家庭、工作双重压力而放弃参加体育锻炼的比例越高,并具有显著的代际差异。可以发现,20世纪50、60年代出生的女性主要因忙于家务无暇参加体育锻炼;而20世纪70年代出生的女性在忙工作的同时,家务也占据较多时间;1980年以后出生的女性主要因工作忙、没时间而放弃体育锻炼。

图4 本研究各出生队列成年女性不参加体育锻炼的原因曲线图

城乡女性不参加体育锻炼的原因各不相同。农村成年女性对体育锻炼缺乏兴趣,而城镇女性则源于惰性。数据显示,各出生队列中,农村女性的锻炼兴趣远低于城镇女性,没兴趣参加体育锻炼的比例均超过10%;城镇女性因惰性而影响参加体育锻炼的比例较高,尤其在80后较年轻的队列中,该比例接近20%。

家务和工作的双重压力是阻碍城乡女性参加体育锻炼的重要原因,但各具特点。农村女性中,各个出生队列均表现出因家务忙,没时间锻炼的特点且代际分化显而易见。具体表现:对较年老的队列而言,阻碍锻炼的主要原因是家务负担过重;在较年轻的队列中(尤其是1980年以后的出生队列中)开始出现家务和工作双重压力,尽管随队列的推进,因工作忙而无暇锻炼的比例逐渐升高,但尚未超过家务负担。城镇女性的代际分化比农村更早出现,只有在较为年老的队列中,家务是阻碍其参加体育锻炼的主因。出生于20世纪60年代中后期的女性开始呈现因忙于工作没时间锻炼的特点,且队列间基本无差异。由此可见,影响城乡女性参加体育锻炼的原因各异,且代际分化的节点也不尽相同,但阻碍原因正逐渐趋于接近。值得注意的是,各出生队列中,均有相近比例的农村女性认为自身“体力工作多,没必要参加体育锻炼”,表明传统错误观念仍然固化在一部分人的意识中(图5)。

图5 本研究城乡队列成年女性参加体育锻炼的障碍曲线图

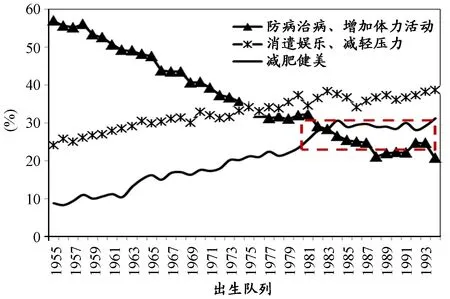

3.1.3 锻炼目的

成年女性参加体育锻炼的目的具有显著的代际特点。较为年老的队列以“防病治病”和“增加体力活动”为主要目的,而较年轻队列则更倾向于将其视为“消遣娱乐、减轻压力”的重要手段。值得关注的是,20世纪80、90年代出生的女性对体育锻炼的价值定位有所拓展,除了作为强身健体、娱乐放松的方式以外,更看重其提升形象的作用,希望通过参加体育锻炼达到减肥健美的目的(图6)。

城乡女性均将防病治病视为参加体育锻炼的首要目的,但对体育锻炼的价值认可存在差异。具体表现:第一,城镇女性参加体育锻炼的目的更加广泛,除维持健康之外,更注重愉悦身心、提升形象的作用。例如,以消遣娱乐、减轻压力、减肥健美为主要目的参加锻炼的比例随队列推进逐渐升高。而农村女性更倾向于通过体育锻炼达到防病治病的效果。第二,农村女性锻炼目的代际差异更为显著。较为年老的队列更注重通过锻炼维持健康,但对20世纪80年代及以后出生的年轻队列而言,体育锻炼的价值定位更倾向于娱乐、减压、减肥等作用。因此,尽管城乡女性锻炼意识上的差距趋于缩小,但仍停留在不同层次。

图6 本研究各出生队列成年女性参加体育锻炼的目的曲线图

3.1.4 锻炼项目

健步走和跑步是成年女性广泛参与的锻炼项目,各出生队列中均有40%左右的女性将健步走作为最经常参加的项目。锻炼项目的代际特点:年轻队列的女性更倾向于选择跑步和球类运动,年老队列则较多的参加广播体操、健美操、体育舞蹈、民间舞蹈等项目。同一出生队列女性中,随着年龄增长参加的锻炼项目也有所变化。以跑步为例,1955年出生的女性45岁时,参加长跑的比例约为22%,长走的比例为18.5%,到59岁时选择长跑的比例下降至5%,健步走的比例增至42%(图7)。数据表明,锻炼项目具有较强的年龄适应性,受众者也存在差异,女性在选择锻炼项目时有其内在的规律,一生中并非一成不变,会根据自身生理、心理等的适应程度适时调整,做出新的选择,而代际间的差异恰好是选择调整的结果表现。

图7 本研究各出生队列成年女性跑步比例的变化特点曲线图

城乡女性经常参加的体育项目既有共性又各具特点。共性在于二者均将健步走作为经常锻炼的项目,各个出生队列中选择该项目的比例为40%左右。不同点在于在农村中,较为年老的队列女性更喜欢参加民间舞蹈、体育舞蹈等舞类项目,以及体操、广播操、健美操等操类项目;较年轻的队列女性更倾向于跑步与小球类项目。而城镇女性参加的项目更为广泛,各类项目均有涉猎,较年老队列的女性中参加舞蹈类和乒乓球、羽毛球、网球等小球类项目的人较多,年轻队列女性更多的选择跑步、骑车、小球类项目。由此可见,城乡差异主要体现在较年老的队列中,较年轻队列的锻炼项目十分相似。城镇女性体育锻炼项目广泛且技术程度较高,而农村女性仍停留在锻炼形式单一、技术程度不高的阶段,但在年轻人当中已开始呈现多样化的趋势,并与城镇逐渐接近。

3.1.5 持续时间

本研究调查数据表明,各个出生队列中均超过30%的成年女性有坚持参加体育锻炼的习惯,持续时间在1~3年之间。每个队列中有长期锻炼习惯的比例较为相近,代际间锻炼行为特点非常相似。但对没有形成长期锻炼习惯的女性而言,代际差异较为明显,具有年轻队列锻炼持续时间较短,而年老队列则持续时间更长的特点。例如,在年轻队列中,锻炼持续时间在1年及以下的比例随着队列的推进快速提升,越年轻的女性锻炼习惯持续的时间越短,较年老的队列中坚持5年以上的比例较高。城乡差异较为显著且代际特点突出。农村女性锻炼持续时间短于城镇女性,其中,较年老队列锻炼持续时间短,而较年轻队列锻炼持续时间与城镇接近(图8)。

图8 本研究各出生队列成年女性参加体育锻炼的持续时间曲线图

3.1.6 同伴行为与接受指导

同伴行为是女性参加体育锻炼的主要形式。各出生队列中约有20%的女性选择独自锻炼的形式,多数女性倾向于与同伴一起参加体育锻炼,但同伴类型略有差异,较年老队列的女性喜欢与朋友或同事一起;较年轻队列女性倾向于和家人一起锻炼。城乡女性锻炼形式非常相似,均喜欢与朋友、同事、家人一起参加体育锻炼,但城镇女性独自锻炼的比例更高,该特点在年轻队列表现尤为明显。

此外,锻炼时普遍存在指导不足的现象。各出生队列中,没有指导的比例均超过50%,较年轻队列没有接受过指导的比例更高,社会体育指导员主要在较为年老的队列中发挥作用。城乡女性在参加体育锻炼时普遍存在指导不足的现象,但相比之下,农村接受指导的程度高于城镇,社会指导员在农村老年女性锻炼中发挥一定作用。

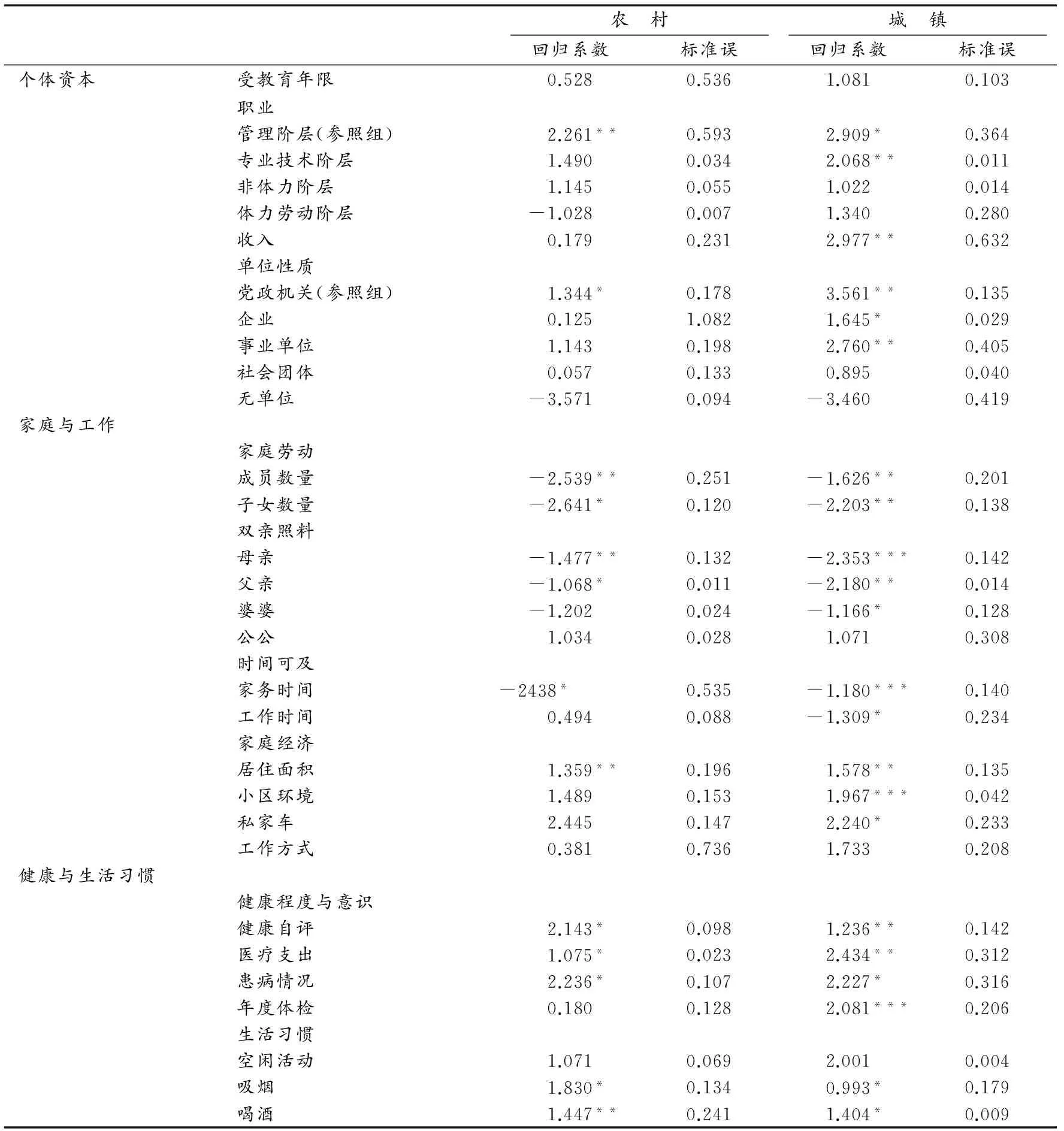

3.2 我国成年女性体育锻炼行为影响因素分析

为了更好地解释我国成年女性体育锻炼行为影响因素的代际特点,本研究将对各出生队列进行代际划分,分别为20世纪50年代、60年代、70年代、80年代,研究成年女性体育锻炼行为的影响因素并进行解释。

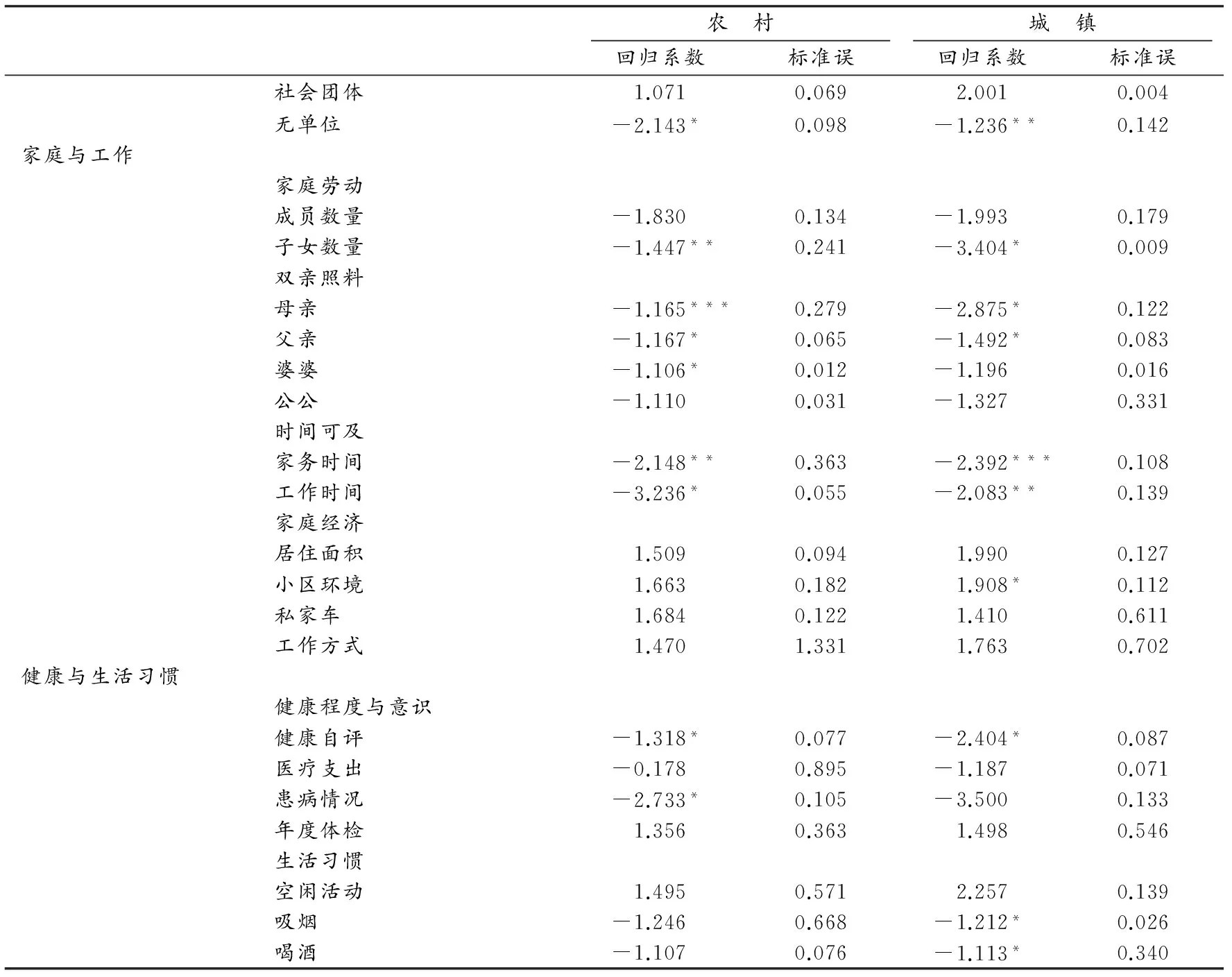

20世纪50年代出生的女性锻炼行为不受教育程度的影响而与职业层次有关。就职于党政机关和事业单位、处于管理层和专业技术层、工作方式以静坐伏案为主的女性体育锻炼参与程度较高。家庭成员数量和子女数量对其锻炼行为有负向影响,表现为家庭成员和子女数量越多,参与体育锻炼程度越低。双亲照料更加重了20世纪50年代出生的女性家庭劳动负担,以城镇女性为例,日常需要照料母亲的女性不参加体育锻炼的可能性,是无照料负担者的2.4倍。家庭劳动及亲属照料占用了女性日常的多数时间,家务时间越长,不参加体育锻炼的可能性越高,而工作时间对其锻炼行为的影响低于家务时间。此外,家庭经济实力对促进女性参与锻炼具有积极作用,家庭经济状况较好的女性锻炼参与程度越高。在健康程度与意识方面,健康自评越好的女性参与锻炼程度越高;患有慢性疾病且医疗费用支出较多的女性,热衷于参加体育锻炼。体检对提高女性参加体育锻炼积极性具有正向作用,有不良生活习惯的女性也参加体育锻炼。

影响因素的城乡差异集中表现为个体资本对农村女性体育锻炼行为的影响较不明显,但对城镇女性的影响十分显著,职业层次、个人收入、单位性质等均对体育锻炼参与程度发挥正向作用。在家庭中,与城镇女性相比,农村女性因承担更为繁重的家庭劳动、亲属照料责任,而放弃参与体育锻炼的可能性更高。此外,对农村女性而言,即便自认为不健康或已知患有慢性疾病,也并未通过体育锻炼实现健康目标。

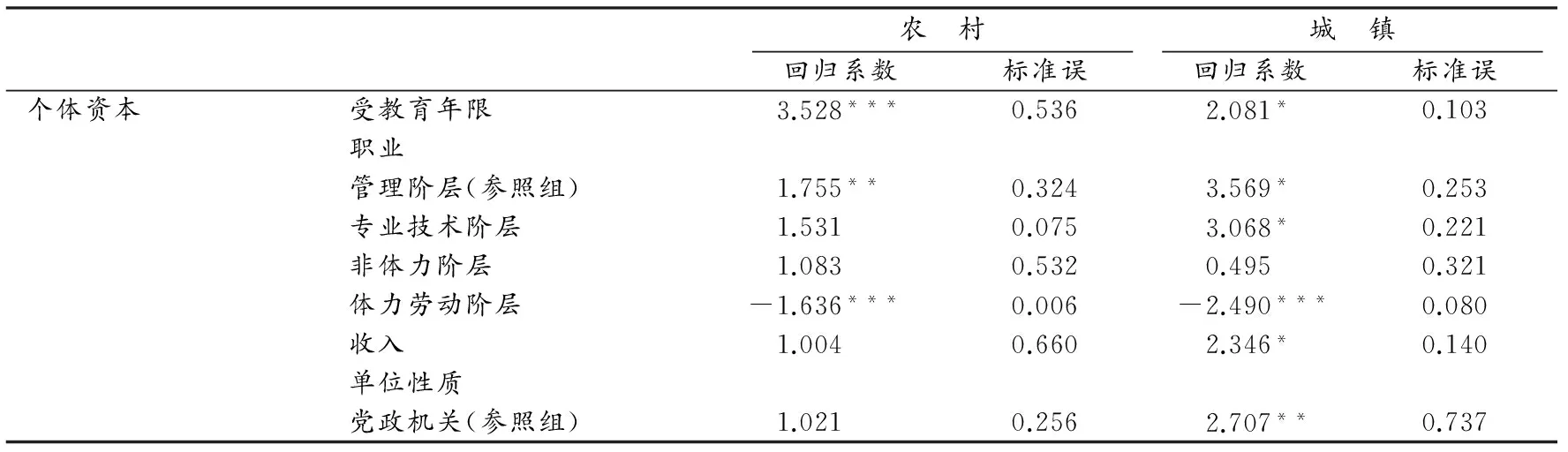

与20世纪50年代出生的女性相似,20世纪60年代出生女性的锻炼行为受到职业层次、单位性质的影响,承担家庭劳动、亲属照料、家务时间较长的是阻碍其参加体育锻炼的重要因素。不同的是,教育对体育锻炼行为的促进作用逐渐凸显,无论城镇还是农村,受教育程度越高的女性,体育锻炼参与程度越高。城镇中就职于企业的女性也参与体育锻炼。除家务时间外,工作时间较长成为女性参与锻炼的重要障碍,尤其对城镇女性而言,家务和工作占据大量时间而无暇锻炼,且工作时间对参与程度的负向影响逐渐大于家务。城镇中,家庭经济状况越好的女性参加锻炼的可能性越大,而该特点在农村中并未体现。农村女性健康意识仍然较为薄弱,而城镇女性为实现健康目标参加锻炼的可能性较高。值得注意的是,不良生活习惯对是否参加体育锻炼的影响不显著。

表2 本研究我国成年女性体育锻炼行为影响因素模型结果一览表(20世纪50年代出生)

Table 2. Model Result of 1950s

数据来源: 2010年中国CGSS数据计算。注:***表示P<0.001,**表示P<0.05,*表示P<0.10。

表3 本研究我国成年女性体育锻炼行为影响因素模型结果一览表(20世纪60年代出生)

Table 3 Model Result of 1960s

农 村城 镇回归系数标准误回归系数标准误个体资本受教育年限3.528***0.5362.081*0.103职业管理阶层(参照组)1.755**0.3243.569*0.253专业技术阶层1.5310.0753.068*0.221非体力阶层1.0830.5320.4950.321体力劳动阶层-1.636***0.006-2.490***0.080收入1.0040.6602.346*0.140单位性质党政机关(参照组)1.0210.2562.707**0.737

续表 3

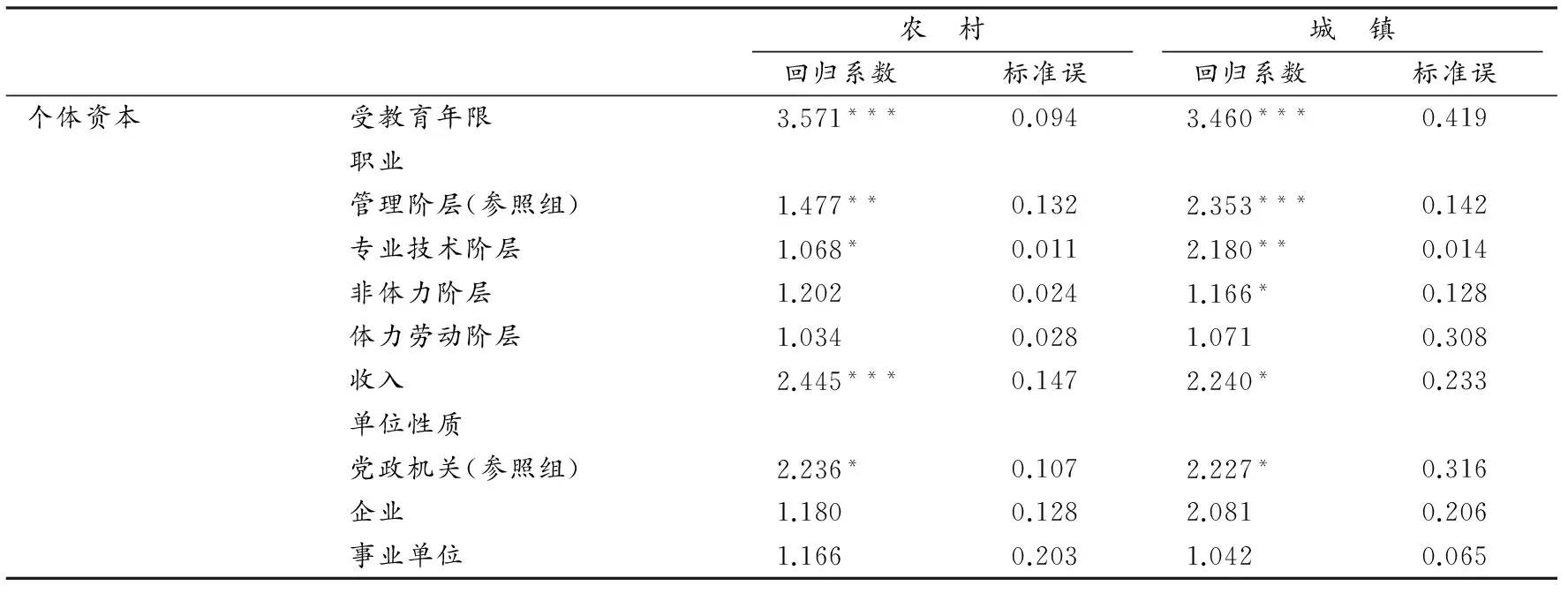

20世纪70年代出生的女性与20世纪50、60年代相比,具有较明显的代际差异。具体表现:第一,职业层次越高,锻炼参与度越高的特点逐渐弱化,体力劳动者以外的职业女性参加体育锻炼的可能性均较大。单位性质的影响不再显著,但无单位的自由职业者不参加体育锻炼的可能性更大。第二,家庭劳动中,子女照料对锻炼行为的影响较大,尤其对城镇女性而言,因照顾子女而无暇参加锻炼的可能性更大;双亲照料对参与度的影响明显减弱,但对农村女性的影响程度依然大于城镇。无论城镇,还是农村,女性均要承担繁重的家务和工作,农村女性家务和工作的负担更重,对锻炼影响程度更高。较好的家庭经济状况对提升参与度不再发挥作用。第三,健康意识较为淡薄,健康自评越差的女性,体育锻炼程度越低,农村女性在知道患有慢性疾病的情况下,也并未通过体育锻炼来治疗疾病、改善健康。有不良生活习惯的城镇女性,不参加体育锻炼的可能性更大。

表4 本研究我国成年女性体育锻炼行为影响因素模型结果一览表(20世纪70年代出生)

Table 4. Model Result of 1970s

农 村城 镇回归系数标准误回归系数标准误个体资本受教育年限3.571***0.0943.460***0.419职业管理阶层(参照组)1.477**0.1322.353***0.142专业技术阶层1.068*0.0112.180**0.014非体力阶层1.2020.0241.166*0.128体力劳动阶层1.0340.0281.0710.308收入2.445***0.1472.240*0.233单位性质党政机关(参照组)2.236*0.1072.227*0.316企业1.1800.1282.0810.206事业单位1.1660.2031.0420.065

续表 4

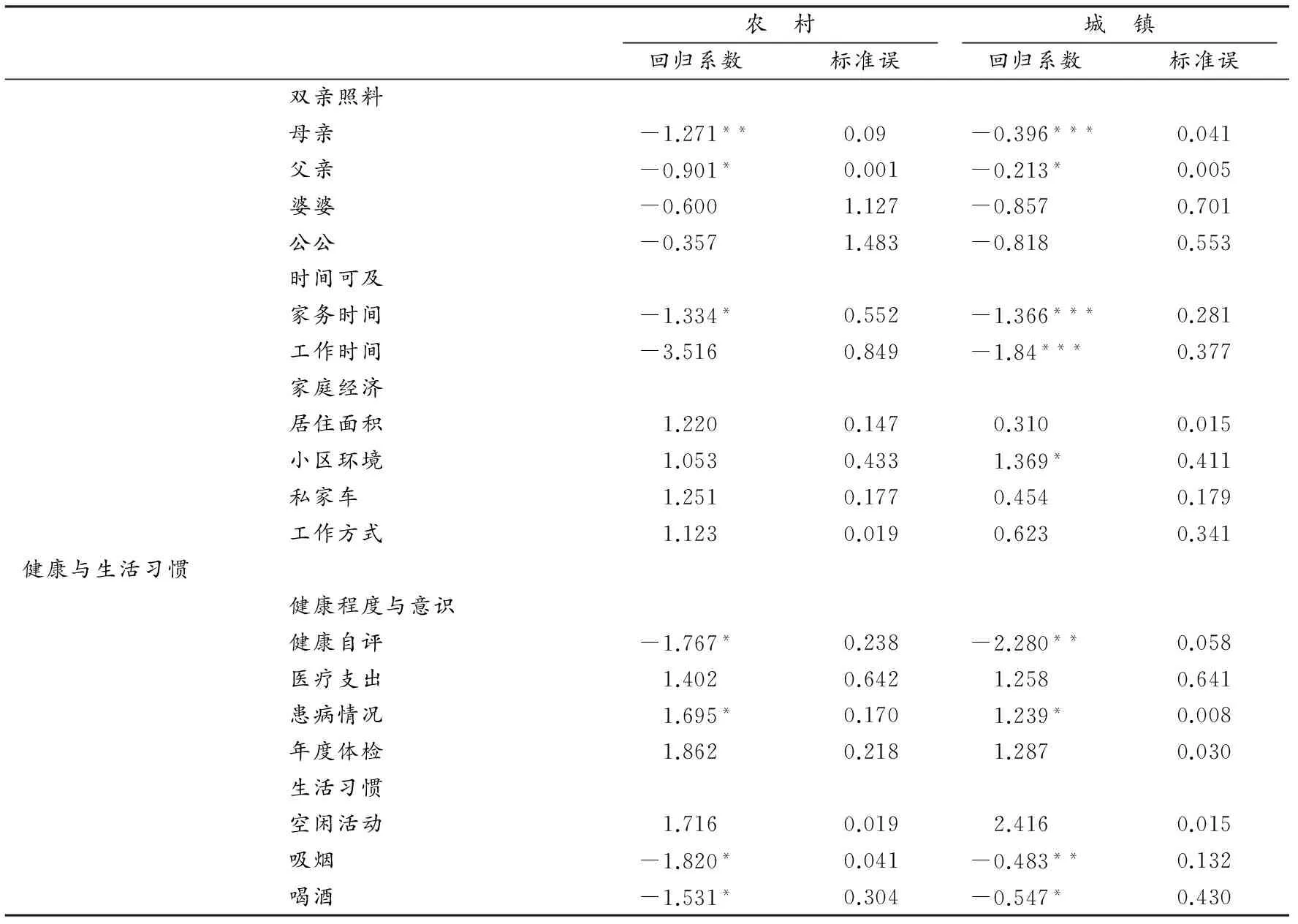

20世纪80年代出生的女性中,个体资本对锻炼行为的影响逐渐淡化。尽管仍承担双亲和子女照料的责任,但与20世纪70年代出生的女性相比,负担有所减轻,阻碍参加体育锻炼的程度有所降低。日常照料对农村女性的影响大于城镇,城镇女性因照料双亲而无法参加锻炼的可能性降低。家务和工作占用较多时间,仍是导致女性无暇锻炼的重要因素,农村女性因工作时间过长而无法参加锻炼的可能性更高。健康程度、健康意识、生活习惯对锻炼行为的影响与20世纪70年代女性基本一致。

表5 本研究我国成年女性体育锻炼行为影响因素模型结果一览表(20世纪80年代出生)

Table 5 Model Result of 1980s

农 村城 镇回归系数标准误回归系数标准误个体资本受教育年限2.165**0.1122.337***0.280职业管理阶层1.344*0.2642.732***0.105专业技术阶层1.1250.1341.472*0.379非体力阶层1.0180.0182.3480.244体力劳动阶层-1.5550.3471.2340.156收入1.0820.0821.735*0.017单位性质党政机关1.357***0.5353.007**0.308企业1.5390.4111.906***0.370事业单位1.2440.1801.9280.087社会团体1.1390.0901.5920.433无单位-2.057**0.126-1.971*0.128家庭与工作家庭劳动成员数量-2.561**0.172-1.119*0.021子女数量-2.642***0.251-1.273*0.257

续表 5

注:***表示P<0.001,**表示P<0.05,*表示P<0.10。数据来源: 2010年中国CGSS数据计算。

4 讨论

我国成年女性经常锻炼行为变化有其内在规律性,变化过程遵循相似的路径。但是,社会发展、制度变革不断催生锻炼行为发生改变,呈现显著的代际差异。社会变革促使女性锻炼目的日趋多元化,从“防病治病”、“增加体力活动”逐渐拓展为愉悦身心,尤其是对较年轻的女性而言,体育锻炼的价值定位更加明确。锻炼项目的选择也有其内在规律,一生中并非一成不变,各类项目具有较强的年龄适应性,受众人群也存在差异,女性会根据自身生理、心理等的适应程度适时调整并做出新的选择,而代际间的差异恰好是调整选择的结果表现。然而,无论出生于哪个年代,必然存在一部分女性对体育锻炼没有兴趣,或将体育锻炼狭义的理解为改善健康的手段,对锻炼价值的认可尚未内化日常行为习惯,该特点在年轻队列中表现尤为突出。与之相对应的是,每个队列中都存在相近比例的成年女性具有长期锻炼的习惯,代际间行为特点非常相似。但对没有形成长期锻炼习惯的女性而言,代际差异较为明显,呈现年轻队列锻炼持续时间较短,而年老队列则持续时间更长的特点。此外,无论处于哪个生命阶段,女性均倾向于与同伴一起参加体育锻炼,同伴行为对维持锻炼习惯具有较强的粘合作用。

除代际差异外,城乡成年女性锻炼行为表现为趋同与分化并存。尽管城镇女性经常锻炼行为好于农村女性,但具有显著的代际差异,老年女性仍是锻炼的主体,年轻女性并未将其内化为日常习惯。与之相比,农村女性代际差异不明显,均表现出锻炼程度较低的特点,年轻队列的锻炼程度逐渐接近城镇女性。而在锻炼项目上趋同特征也较为明显,城镇女性体育锻炼项目广泛且技术程度较高,而农村女性仍处于锻炼形式单一、技术程度不高的阶段,但在年轻队列中已开始呈现多样化的趋势,并与城镇逐渐接近。分化主要体现为锻炼意识的差距,短期内较难改善。城镇女性锻炼意识较强,但惰性明显,而农村女性依然处于缺乏兴趣阶段,“体力工作等同于体育锻炼”的错误观念固化在一部分农村女性的意识中。二者对锻炼的价值认同也停留在不同层次,城镇女性锻炼目的较为广泛,早已将其视为消遣娱乐、提升自我的方式之一,而农村女性依然倾向于通过体育锻炼达到防病治病的效果。

笔者认为,城乡成年女性锻炼行为差异虽早已是老生常谈,但队列效应展示了差异背后的复杂机制。城乡差异仅用扩大或缩小描述过于简单,其实质是分化与趋同并行的过程。村落后于城是长期劣势累积的结果,受到包括观念习俗、结构制度等因素的制约,短期内较难改善。虽然在某些指标上,城乡差距随队列呈趋同趋势,但由于队列的变化趋势较为缓慢,至少在现阶段该变化并不明显,可预计,城乡女性锻炼行为在队列上的差距还将存在一段时期。

此外,成年女性体育锻炼行为变化的影响因素也具有较为明显的代际特征。受教育程度对锻炼行为的影响日益加强,而职业层次的作用逐渐弱化。受教育程度的提升使锻炼观念逐渐内化为自我认同,而非受制于外在环境的影响。尽管女性锻炼积极性受到家庭和工作的双重影响,代际特点显著,但均表明传统习俗对女性观念及行为的束缚仍在延续。例如,“50后”女性承担照顾子女和孙子女的任务,而“70后”则需同时兼顾子女和双亲照料。在生命不同阶段里,子女、双亲及家庭其他成员的照料负担轮流发挥作用,女性每天家务时间占据大量的闲暇时间,没有精力和时间投入锻炼之中。工作时间过长更多的发生在较年轻女性身上,对锻炼行为的负面影响逐渐超过家庭因素。家庭经济实力分担工作和家庭负担的作用也在逐渐减弱。

社会发展的力量催生女性行为及观念的多元化,出生在不同年代的女性,其锻炼意识必然带有代际色彩。例如,对年龄略长女性而言,健康与锻炼互为因果,健康者乐于通过锻炼维持健康,不健康者热衷于通过参加锻炼辅助治疗疾病。但在年轻女性中,则表现出患病与否对锻炼行为影响并不显著,但随着年龄增长影响的显著性却逐渐增强。这些变化都从侧面反映出成年女性健康理念淡薄、锻炼意识不足的特点。文化理念、经济理性、客观时间等因素引发行为和观念上的缓慢延续,在短期内难以实现城乡、代际的平等。笔者认为,代际差异的延续具有阶段性,城乡分化也是暂时的,长期发展的结果必然是趋同,80后年轻队列锻炼行为城乡间日渐趋同便是最好的证明。

5 结论

1.社会变革过程中,成年女性体育锻炼行为随之发生改变,锻炼目的、项目、方式、持久性等均呈现显著代际差异。

2.城乡成年女性锻炼行为表现为趋同与分化并存的特点,队列效应展示了导致城乡差异背后的复杂机制。

3.成年女性体育锻炼行为变化的影响因素也具有较为明显的代际特征,传统习俗对女性观念及行为的束缚仍在延续。

4.体育锻炼行为和观念上代际差异呈现缓慢延续状态,并且具有阶段性特点,在短期内难以实现完全趋同。

[1]陈玉明,崔勋.代际差异理论与代际价值观差异的研究评述[J].中国人力资源开发,2014,(13):43-48.

[2]常生,吴健.影响大学生体育锻炼行为的家庭因素调查与分析[J].体育学刊,2008,(3):67-70.

[3]杜鹏,谢立黎.中国老年人主要生活来源的队列分析[J].人口与经济,2014,(6):3-11.

[4]胡泯,陈善平,张中江,等.不同锻炼行为阶段锻炼效果认知的比较[J].首都体育学院学报,2010,(3):82-85.

[5]江崇民,张彦峰,蔡睿,等.2007年中国城乡居民参加体育锻炼现状分析[J].体育科学,2009,29(3):9-19.

[6]金亚虹,刘敬雯,姚家新,等.青少年锻炼认知与行为的选择及其制约因素[J].上海体育学院学报,2013,(4):48-52.

[7]李婷,张闫龙.出生队列效应下老年人健康指标的生长曲线及其城乡差异[J].人口研究,2014,(3):18-35.

[8]马德浩,季浏.论保护我国女性体育参与权利的意义与策略[J].体育文化导刊,2014,(11):42-45.

[9]马妍.出生与命运:出生队列规模变动对队列人口教育福利的影响研究[D].北京:中国人民大学,2011.

[10]毛志雄,付舒,高亚娟.锻炼心理学研究进展[J].北京体育大学学报,2008,(1):69-75.

[11]欧平.社会性别视角下的女性休闲体育[J].体育学刊,2009,(5):32-36.

[12]彭大松.体育锻炼中的社会分层:现象、机制与思考[J].体育科学,2012,32(5):24-33.

[13]乔玉成.青少年锻炼习惯的养成机制及影响因素[J].体育学刊,2011,(3):87-94.

[14]司琦.大学生体育锻炼行为的阶段变化与心理因素研究[J].体育科学,2005,25(12):76-83.

[15]石红梅.我国女性就业与家务时间配置的影响因素分析[J].中共福建省委党校学报,2006,(6):64-68.

[16]沈梦英.中国成年人锻炼行为的干预策略:TPB与HAPA两个模型的整合[M].北京:北京体育大学,2011.

[17]宋曦.北京市民体育锻炼行为及影响因素研究[M].北京体育大学2012年硕士论文.

[18]汤国杰,丛湖平.社会分层视野下城市居民体育锻炼行为及影响因素的研究[J].中国体育科技,2009,45(1):139-143.

[19]徐建清.成年国民体育锻炼行为影响因素研究[J].首都体育学院学报,2010,(5):93-96.

[20]王富百慧.新中国女性生命历程演变研究:特征、原因及影响[D].北京:中国人民大学,2012.

[21]杨剑,崔红霞,陈福亮,等.大学生心理资本、体育锻炼行为与人格发展关系研究[J].天津体育学院学报,2013,(2):96-100.

[22]杨菊华.时间利用的性别差异——1990—2010年的变动趋势与特点分析[J].人口与经济,2014,(5):3-12.

[23]杨菊华.传续与策略:1990—2010年中国家务分工的性别差异[J].学术研究,2014,(2):31-41.

[24]张彦峰,江崇民,蔡睿,等.中国国民体力活动水平的区域特征研究[J].体育科学,2012,32(9):3-10.

Study on the Characteristics and Factors of Intergenerational Change in Chinese Female’s Physical Exercise

WANG Fu-baihui,JIANG Chong-min,WANG Mei,ZHANG Yan-feng

Based on the cohort analysis and event history analysis of demography,this paper tries to make a study of the characteristics and factors of intergenerational change in Chinese female’s physical exercise,aim at discussing the transform in consciousness and behavior of physical exercise under the process of social change.The result shows that female’s physical exercise behavior is changed subsequently with social development.The purpose,project,persistence of physical exercise present significant intergenerational differences.The characteristics of female physical exercise behavior between urban and rural is advolution intermingle with differentiation,cohort effect shows the complex mechanism which leads to differences.The influence factors of female’s physical exercise behavior change also have more obvious intergenerational characteristics.Female’s behavior and concept are still restricted by the traditional customs.Intergenerational differences of physical exercise behavior and concept present slowly continued state and stage characteristics.It is difficult to achieve complete convergence in the short term.

female;physicalexercise;intergenerationalchange;factors

2015-03-25;

2015-08-28

国家体育总局体育科学研究所基本科研业务费(基本14-20)。

王富百慧(1983-),女,黑龙江哈尔滨人,助理研究员,博士,研究方向为公共政策与人口管理、女性人口学,群众体育,Tel:(010)87182581,E-mail:wangfubaihui@ciss.cn。

国家体育总局体育科学研究所,北京 100061 China Institute of Sport Science,Beijing 100061,China.

1000-677X(2015)09-0024-11

10.16469/j.css.201508000

G80-05

A