解郁祛湿建中汤治疗湿热型慢性鼻窦炎临床观察

2015-02-13房耿浩

房耿浩

梅州市中医医院,广东 梅州 514000

解郁祛湿建中汤治疗湿热型慢性鼻窦炎临床观察

房耿浩

梅州市中医医院,广东 梅州 514000

目的:观察解郁祛湿建中汤治疗湿热型慢性鼻窦炎的临床疗效。方法:将84例患者随机分为2组各42例,治疗组口服解郁祛湿建中汤治疗;对照组采用丙酸氟替卡松鼻喷雾剂喷鼻联合克拉霉素片、吉诺通胶丸口服治疗,疗程均为1月,观察比较2组临床疗效。结果:总有效率治疗组为88.10%,对照组为62.00%,2组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:解郁祛湿建中汤治疗湿热型慢性鼻窦炎疗效肯定。

慢性鼻窦炎;湿热型;解郁祛湿建中汤

慢性鼻窦炎是耳鼻喉科常见病、多发病,是发生在鼻腔、鼻窦黏膜的慢性炎症,以流脓涕、鼻塞、头痛、嗅觉障碍等为主要特点[1];同时可引起记忆力减退、注意力不集中、失眠,甚至出现情绪障碍等情况。本病病程长,容易迁延复发,严重影响患者生活质量。临床观察发现,慢性鼻窦炎以脾失运化、风邪湿邪郁而化热的湿热证型尤为多见。故此,笔者制定解郁祛湿建中汤治疗本病,在临床中取得较好疗效,结果报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 观察病例均为2012年7月—2013年6月就诊于本院中医综合门诊并符合纳入标准的湿热型慢性鼻窦炎患者84例,按照就诊的先后顺序随机分为2组。观察组42例,男22例,女20例;年龄(36.23±10.02)岁;病程(2.12±0.78)年。对照组42例,男21例,女21例;年龄(35.96±9.92)岁;病程(2.19±0.81)年。2组患者性别、年龄、病程方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 参照《慢性鼻—鼻窦炎诊断和治疗指南(2008年,南昌)》[2]中相关标准确诊。

1.3 中医证候辨证标准 符合《中医病证诊断疗效标准》[3]中关于湿热型鼻渊的标准。

1.4 纳入标准 ①年龄18~60岁:②主要症状:流黏性、脓性涕,鼻塞;次要症状:头面部胀痛,嗅觉减退或丧失,符合以上2种或2种以上症状,其中至少拥有一个主要症状;③符合慢性鼻窦炎I型(不伴鼻息肉)诊断标准(有内镜及CT检查结果支持);④中医辨证为湿热型;⑤有3月以上病程者。

1.5 排除标准 ①年龄<18岁,或>60岁者;②合并有过敏性鼻炎或其它鼻部疾病者,或具有严重心、脑、肺、肝、肾、血液、精神等系统疾病或影响其生存质量的严重疾病者;③治疗前1月内有鼻用激素治疗史;④不能按要求随访者。

1.6 剔除标准 ①未按要求进行治疗或中途退出治疗者;②治疗期间采用治疗方案以外的其他治疗方式或更改治疗方案者。

2 治疗方法

2.1 治疗组 予解郁祛湿建中汤治疗。处方:侧柏叶12 g,苍耳子、桂枝、白芍、栀子各10 g,防风、溪黄草、薏苡仁各15 g、石菖蒲3 g、鱼腥草(后下)、黄芪各20 g。每天1剂,水煎2次,共取药汁300 mL,混合后分3次服。疗程为1月。

2.2 对照组 采用丙酸氟替卡松鼻喷雾剂喷鼻,每天2次,每次每侧鼻孔1喷;克拉霉素片口服,每次250 mg,每天1次;吉诺通胶丸口服,每次150 mg,每天2次。疗程为1月。

3 统计学方法

4 疗效标准与治疗结果

4.1 疗效标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[3]拟定。治愈:自觉症状完全消失,鼻窦黏膜及鼻甲充血肿胀消退,鼻道无分泌物,鼻窦CT检查正常,随访半年无复发。好转:自觉症状明显好转,鼻窦黏膜及鼻甲充血肿胀基本消退,鼻道无分泌物或有少量黏脓性分泌物,鼻窦CT检查窦腔稍模糊。未愈:症状无变化或变化不大,鼻甲及鼻窦黏膜仍充血肿胀,鼻道内仍有脓性或黏性分泌物。

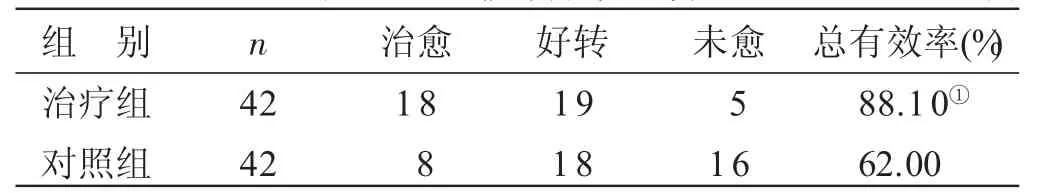

4.2 2组临床疗效比较 见表1。总有效率治疗组为88.10%,对照组为62.00%,2组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 2组临床疗效比较 例

5 讨论

现代医学认为,慢性鼻窦炎是鼻窦黏膜、窦内液体和(或)窦壁骨质的炎症。常见致病因素有感染因素、窦口鼻道复合体阻塞、黏膜纤毛结构和功能障碍、免疫功能紊乱、环境因素等。本病属中医学鼻渊范畴。经临床观察,慢性鼻窦炎多因外邪客鼻,失治、误治及体质等因素致邪蕴内郁,鼻内病理产物滞留,生湿化热;加之生活水平的提高,饮食厚味致脾失运化,内湿与外湿相互胶着而成湿热蕴结证。笔者依据此发病机制和多年临床经验积累,制定解郁祛湿建中汤。方中苍耳子、桂枝、白芍为君,功能祛风透邪通窍;防风、栀子、鱼腥草、溪黄草、薏苡仁,清热祛湿、解毒化浊排脓、透邪解郁,共为臣药;黄芪、侧柏叶益气固表、托毒排脓消肿,石菖蒲开窍透邪,合为佐药。方中桂枝、白芍取桂枝汤之义,和营解表透邪。桂枝、白芍、薏苡仁、生黄芪取小建中汤之意,护中运脾并托毒透邪。防风、栀子则取泻黄散之义,解郁泻火、祛风胜湿;且与桂枝、溪黄草形成辛开苦降之升降气机和升清降浊作用。诸药合伍,共奏透邪通窍解郁、清热祛湿运脾、化浊排脓之功。组方融合了扶正祛邪、寒温并用、升降气机、升清降浊的制方思想,体现中医学独特哲学思维,为临床治疗开辟了新思路。临床观察结果表明,本方治疗湿热型慢性鼻窦炎,疗效确切,值得推广使用。

[1]田勇泉.耳鼻咽喉头颈外科学[M].北京:人民卫生出版社,2008:258.

[2]中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编委会,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组.慢性鼻-鼻窦炎诊断和治疗指南(2008年,南昌)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2009,44(1):6-7.

[3]国家中医药管理局.ZY/T001.1~001.9-94 中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:108-109.

(责任编辑:冯天保)

R765.4+1

A

0256-7415(2015)05-0225-02

10.13457/j.cnki.jncm.2015.05.107

2014-09-26

房耿浩(1973-),男,副主任中医师,研究方向:中医内科学。