晋祠析疑(续)

2015-01-26张德一

张德一

晋祠,位于太原市西南20公里的悬瓮山下,是一处融山光水色和文物古建于一体的风景名胜区,为全国重点文物保护单位。今试析晋祠三疑,以供识者进一步研究。

“不系舟”三字乃刘永德书写

“难老泉声”乃晋祠内八景(其余为望川清晓、仙阁梯云、石洞茶烟、莲池映月、古柏齐年、胜瀛四照、双桥挂雪)之一,水潭之中有民国十九年(1930年)所建小石舫一座。此舫名曰“不系舟”,典出宋代诗人梅尧臣“目极高飞鸟,身轻不系舟”句,亭上原挂有冯玉祥将军手书“碧水名泉不舍昼夜,古松老柏能耐风霜”隶书楹联。20世纪50年代至60年代,小石舫上悬挂着一块题写着“不系舟”3字的隶书匾额,署名为“晋溪渔夫”,《晋祠楹联选注》(郭怨舟,山西人民出版社,1988年版)、《太原市南郊区志》(张育文主编,三联书店出版,1994年版)等书都说此匾亦是冯将军所书。其实不然,“不系舟”3字是今人刘永德先生所写。

刘永德(1911-1995年)字融会,太原市小王村人,民盟成员,著名书法家。刘氏早年毕业于山西大学教育学院中文系,曾参加旧政府组织的全国高等考试和考试院县长考试,及格后任陕西省财政厅编辑、陕西省岐山县县长等职。新中国成立以后入华北大学学习,历任山西省文教厅编审、晋祠文管所所长、山西省文物管理委员会编写组组长、山西大学历史系客座副教授、太原市地方志办公室副主任等职,撰著有《中国文字与书法》、《永乐宫壁画艺术》、《晋祠风光》、《周易研究》、《大学要旨》等。刘永德青年时拜书法大师赵铁山、常赞春为师,对真、草、隶、篆各体书法都有造诣,20世纪50年代曾帮助山西省委书记处书记郑林创办山西省书法研究会,至80岁高龄时仍担任着山西省诗书画院副院长、山西省老年书画研究会顾问、山西省老年大学教师、山西省文史研究馆馆员、中国书法家协会会员等社会职务。

“不系舟”隶书匾额就是刘永德上世纪50年代担任晋祠文管所所长时写的,当时为谦虚之意未署真名,由文管所张友椿(太原县城人,《太原文存》作者)在匾上画了个“晋溪渔夫”的图章;同时书写凿刻的还有鱼沼飞梁桥望柱上“鱼沼、飞梁”4字。此事一直鲜为人知,都误以为是冯玉祥将军所写。

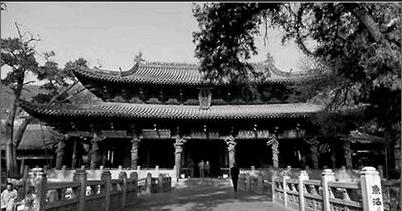

圣母殿的创建时间

晋祠圣母殿,前临鱼沼(水池)、飞梁(十字桥),背靠悬瓮山峰,是景区之中的主殿。据史料记载,晋祠原本是祭祀西周唐叔虞的祠堂,远在北魏时期成书的《水经注》即有“沼西际山枕水,有唐叔虞祠”之语;北宋太平兴国九年(984年)赵光义所立《新修晋祠碑铭并序》中又说叔虞祠“正殿中启,长廊周布,连甍盖日,巨栋横空……况复前临曲沼,泉源鉴澈于百寻,后拥危峰,山岫屏开于万仞”。可见宋代以前尚无圣母殿,而叔虞祠的地理位置和外观形象正是今日之圣母殿。

人们对圣母殿的创建时间,有种种不同的看法和疑惑,众说纷纭,莫衷一是。一般的说法是宋天圣年间(1023-1032年)所建,诸如清以来的《山西通志》、《太原县志》、《潜丘札记》(清初考据家阎若璩著)、《晋祠志》(清末举人刘大鹏著)等都持此说;新中国成立以后的许多文章和书籍,包括20世纪90年代官方出版的《太原市南郊区志》也都依样引述,似乎此说已成定论。近有地方文史研究者、退休老教师郭怨舟(晋祠人,著有《晋祠轶事》、《一代名臣王琼》等)考证圣母殿为北宋太平兴国九年(984年)所建,又有原太原市南郊区地方志办公室袁汉臣(校注有《晋祠碑碣》)说圣母殿是宋庆历年(1041-1048年)后所建。笔者对以上看法均不敢苟同,认为圣母殿于宋熙宁十年(1077年)建成。

宋庆历四年(1044年),河东宣抚使范仲淹来游晋祠,写有“……神哉叔虞庙,地胜出嘉泉……”诗句,可以看出当时晋祠仍以叔虞祠为主,还未建起圣母殿。而新中国成立以后却从圣母像须弥座后发现了刷有桐油的宋元祐二年(1087年)原始题记,可见圣母殿创建于元祐二年上距庆历四年的43年之间。晋祠在历史上曾有兴安王庙、汾东王庙、惠远祠等称谓,现存蒙古至元四年(1267年)弋彀《重修汾东王庙记》中有“熙宁中始加昭济圣母号”之载;对宋朝史事所述甚详的《宋会要》也有“熙宁十年封号晋祠昭济圣母”的记载;由此可见圣母之称始于宋熙宁十年(1077年),晋祠圣母殿自然也是熙宁十年建成。

圣母殿建成后,宋元祐二年(1087年)社首吕吉等人献“晋祠昭济圣母殿前金龙六条”;宋绍圣五年(1098年)赵和等人“铸铁人一个,献上昭济圣母,永充供养”;宋崇宁元年(1102年)太原军府事孙路奉诏重修圣母殿,加号“显灵昭济圣母”;宋宣和五年(1123年)姜仲谦《谢雨文》碑中“致祭于显灵昭济圣母、汾东王之祠”等许多史实,可谓互为佐证,一脉相沿。

叔虞祠何时徙建

宋朝以前,叔虞祠为晋祠主殿,“……前临曲沼……后拥危峰……”坐西面东,位于景区中轴线西端;宋朝以后,叔虞祠位置迥然不同,西依景宜园,东连关帝庙,坐北面南,偏居景区北部。那么叔虞祠是什么时候迁徙至如今位置,改为坐北朝南呢?清康熙年间山西布政司兼署太原县知县周在浚在《重修唐叔虞祠记》中对此问题提出疑问,新中国建立后也有一些研究者分别撰文各抒己见。

笔者根据晋祠现存金泰和八年(1208年)郝居简残碑“旧制唐叔虞于其(址)南向,至宋天圣中改封汾东王,今汾东殿者是也”之载,认为唐叔虞祠在天圣年(1023-1032年)之前已迁址改为南向;又据《宋会要辑稿》“真宗大中祥符四年四月诏,平晋县唐叔虞祠庙摧圮,池沼湮塞……宜令本州完葺”之载,得知叔虞祠当时破败颓衰,连祠前的池沼也被“湮塞”,地方官员曾奉旨重修叔虞祠。宋天圣元年(1023年)上距大中祥符四年(1011年)仅10余年,叔虞祠正是此次重修时改为南向的,地方官见旧址形同废墟,便重新选址,将叔虞祠从“沼西际山”处徙迁至景宜园之东,由坐西朝东改为坐北朝南。唐叔虞祠于宋大中祥符四年(1011年)徙迁重建,迄至熙宁十年(1077年)“始加昭济圣母号”,时隔60余年,旧址越加破败,于是将圣母殿建于叔虞祠的废墟之上,此与蒙古至元四年(1267年)《重修汾东王庙记》中“……迨宋天圣后改封汾东王,又复建女郎祠(圣母殿)于水源之西……”正相吻合。

唐叔虞祠自从宋朝真宗大中祥符四年(1011年)徙迁重建后,历经沧桑至清初又是潦倒颓废、破败不堪了;清康熙二十五年(1686年),太原县知县周在浚描述叔虞祠“屋宇颓弊,较昔尤胜,瓴甓于中堂,蔓草侵阶,荒秽不治,不可着足”。 清乾隆三十六年(1771年),山西布政使朱圭请旨发檄,命太原县知县周宽(浙江仁和人)负责重修叔虞祠。周县令敦请退仕在乡的杨二酉(曾任翰林院编修、台湾学政、兵科掌印给事中)筹划协助,在原叔虞祠三间小殿基础上增高拓展,新建了五间正殿,将原三间小殿改为享厅,方成为今日之状。endprint