抗战中,你不一定知道的故事

2015-01-20整理

□张 丹 整理

抗战中,你不一定知道的故事

□张 丹 整理

小兵张嘎、小英雄王二小、狼牙山五壮士……提起这些名字,你一定不会感到陌生。这些可歌可泣的英雄故事伴随着我们成长,在感动之中给予我们坚强的力量。为纪念抗日战争胜利70周年,我们的两位年轻编辑分别来到他们曾经求学的地方——浙江大学、黑龙江大学,也收集到了许多——

在漫天炮火中读书

在中国革命的历史上,曾经上演过“雄关漫道真如铁”的伟大长征。两年时间里,红军转战14个省,历经曲折,战胜了重重艰难险阻,展示了红军战士不畏艰险、英勇不屈的革命精神。

在中国抗日战争的烽火中,也有一场令全世界人民对中国学子刮目相看的“文军长征”,它的名字叫——浙大西迁。

在那个战火纷飞的年代,老师和学生们在做些什么?他们怎样坚持学习与工作?他们如何机智地避开敌军……也许,在浙大西迁中,我们能找到答案。

现在的我们,无法想象。

成群的敌机在天上呼啸,密集的炸弹肆意落下。“呜——”刺耳的警报声响彻校园内外,在教室里上课的学生们,在办公室改作业的老师们,为了生存,奔逃出自己热爱的工作学习的地方……

“抗战不忘读书,读书不忘抗战”

人物名片:

唐觉,1917年出生于江苏吴江,中国近现代昆虫学家、农业教育家。1937年就读于国立浙江大学昆虫系,1941年毕业留校任教,1952—1978年任浙江大学、浙江农学院、浙江农业大学植保系昆虫学副教授。

1937年,抗日战争爆发的消息使年轻的学生不得不从相对安逸的书卷中挺起身来。对于抗战的到来,年轻的唐觉与大部分青年学生一样,满腔热血,他永远记着这样一句话:“抗战不忘读书,读书不忘抗战”。

1939年2月5日,是唐觉永远无法忘记的一天。18架敌机轰炸广西宜山(浙大西迁第三站),落在浙大校舍的炸弹就有118枚。那时,唐觉在读大学三年级,正值中午时分,大家都在食堂里吃饭,忽然听见警报响了,放下筷子赶紧往外跑。唐觉爷爷回忆:“因为2月4日听到广播说日军轰炸了贵阳,所以到了2月5日那天,大家都已经有警惕性了。”虽然部分宿舍遭到轰炸,许多房子被烧毁了,幸运的是没有人出事,大家也就回去收拾残局。

那时的读书时光是这样的:一个楼层的大房间层层隔开,到处是要睡下十几个人的拥挤的上下铺;上课的时间是早上8点钟,一个早上要连上4节课;夜自修课上点起汽油灯,昏黄的灯光下是乱舞的虫子……即使面对这样艰苦的求学环境,青年唐觉还是满满地修读了132个学分,顺利完成了大部分学业。他印象最深的是大班上课,“当时的情况就是理学院、工学院和农学院的300多个同学一起上课,而且座位号也是按照学号编排的,不得随意改动。所以,我们农学院的同学坐在最后,常常看不清前面黑板上的字,一下课就冲上去向前面的同学借笔记看”。虽然条件如此艰苦,但是大家依然每天勤奋学习,从不懈怠。

文字/朱艺艺

现在的我们,心存敬佩。

在那个物资匮乏、医疗条件落后的特殊时期里,无论老师还是学生,生活都非常困顿。校长竺可桢最喜欢的儿子竺衡在浙大西迁的途中也因病去世。但就是在如此艰难的情况下,大家依然努力生活着、学习着,奋力保护祖国的文脉。

最穷的老师

人物名片:

苏步青,中国科学院院士,杰出的数学家,被誉为数学之王。当年,他与棋王谢侠逊、新闻王马星野并称“平阳三王”。在浙大西迁中,担任浙江大学数学系教师。

苏步青是西迁教师中家境最困难的。有一次,校长竺可桢去苏家,发现锅中只有半锅萝卜叶子可吃。在那样艰苦的条件下,苏步青未向学校提任何要求。作为世界一流的科学家,家中只有一床被子。他的小儿子在这期间夭折,葬在了贵州湄潭。尽管条件如此恶劣,苏步青却从来没有间断过对科学之峰的攀登。在此期间,他共完成7部专著,160篇论文。

关于苏教授家里的贫苦,当时流传着两个小故事。苏步青烟瘾之大,说来吓人。刚到湄潭时,他每天都要抽一听,也就是50支。苏教授原先喜欢抽外烟,在湄潭买不起,也买不到了,就改抽“美丽”牌香烟。夫人米子每天早晨起来都会在他书桌上放一听,算来是一笔不小的开支。苏教授心里明白,一家人的生活比抽烟更要紧,这烟迟早得戒,尤其是听说陈建功 (时任浙江大学数学系教授)也已经戒了,就下了决心。据说苏教授的成功戒烟,是当时校内之奇闻,不少师生向他打听“秘诀”,苏教授说了四条:一是陈先生带了头;二是没钱买烟了;三是自身的毅力;四是吃花生米。每当他伸手去口袋掏烟,夫人就抓一把花生米给他。花生米是闲食,也费钱,看来是苏教授的调侃,没钱买才是实话。陈建功的戒烟,应该也是迫于经济压力,但两位数学家的凡事执着,却可见一斑。

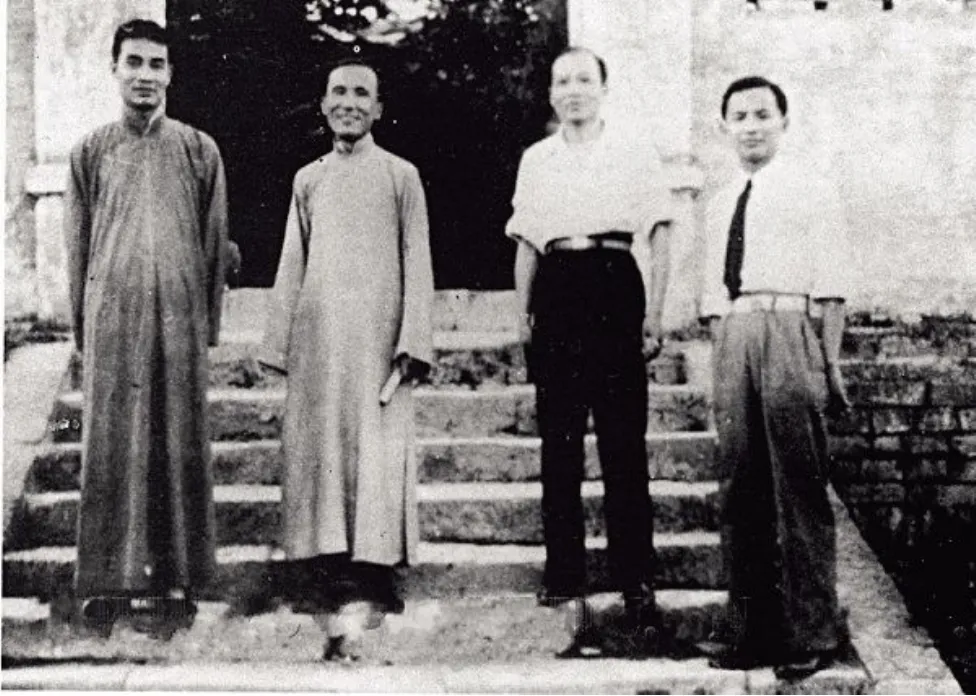

1938年,苏步青(右起第二位)和同事们在浙大西迁第三站广西宜山的合影。

那时,苏教授还自己种菜。朝贺寺庙前有块荒地,约半亩见方,苏教授买了把锄头,稍加整治后种上了一些蔬菜,既节省开支又补充营养,一举两得。苏教授种菜,和研究几何一样认真,加之少时在家干过农活,懂得土地要勤于伺候,每日下了班总要在园子里忙碌一阵,菜的长势收成,竟很是喜人。据说有一回,湄潭街上的一家菜馆缺菜,老板差伙计跑来商借,苏教授还真让来人去菜地里割了。苏教授当年在湄潭的影响甚广,说是大数学家,老百姓或许不懂,若是说起种菜行家,则恐怕无人不知。

文字/凌子敏

现在的我们,一直在前行。

在那个战乱年代,读书变成了一件非常奢侈的事情。渴望知识的青年们只能看自己手头有限的书,但是他们仍旧乐观豁达,勤奋地学习,怡然地生活。

越是艰苦越是珍惜

人物名片:

钱熙,1937—1946年跟随浙大一路西迁,先后落脚浙江建德、广西宜山和贵州遵义、湄潭;1944—1948年就读于浙江大学生物系;1952—1984年在浙大农学院任教。

1937年底至1941年初,钱熙一直处于失学状态。她对学习的渴望是如此热切,以至于每每在去菜场的途中看到背书包的同龄人时,心里除了羡慕还是羡慕。那三年,本是学习的黄金时间,而她的全部知识所得和阅读体验仅来自初二的课本、父亲奖励的唐宋传奇故事书和新知书店的少量图书。1941年夏,钱熙终于重返课堂,成为湄潭浙大附中的高一新生。面对来之不易的学习机会,钱熙分外珍惜,在家务与学习之间努力寻找平衡:她每天早起小跑去买菜,到家放下篮子立马飞奔去学校,放学后还要帮母亲分担家务。钱熙说:“爸爸一直教导我们‘越是艰苦越是珍惜’,尽管我温课、复习的时间比同学们少,可是我在买菜排队的时候背单词、背公式,所以成绩还能跟上。”1944年,因成绩优异,钱熙被保送进入浙大生物系,成为钱家第三位浙大校友。

按照学校规定,新生要在永兴度过第一年的大学时光,攻读基础课程。永兴距离湄潭县20公里,钱熙和父亲钱宝琮(教授大一基础课程微积分)有时会在节假日结伴回家。没有交通工具,20公里的山路全靠双脚丈量,单趟就得好半天。“我父亲真的是一个特别乐观的人。那时他已经50多岁了,人家都埋怨走路既累又费时,但他却不以此为苦,认为走山路是运动,是锻炼,更是一种乐趣,还写下了好几首诗。”钱熙一方面有感于父亲的乐观,一方面也心疼父亲的劳累,为了减轻经济负担,她揽来刻蜡纸的苦差事。当时教材奇缺,浙大师生都用蜡纸印制讲义和试卷,每刻一张蜡纸就可赚取两毛钱的报酬。刻蜡纸绝对是一门技术活,蜡纸铺在钢板上,必须要与钢板的斜纹相吻合;狭小的方框内,要容纳下繁体字,字迹必须清晰。用铁针笔的力度要适中,太轻,印出来模糊不清;太重,又容易戳破蜡纸。钱熙老师展示几本她用过的记事本,字迹清秀俊逸,鲜有涂改痕迹,难以想象是出自90高龄的老人之手。70多年后,钱熙回忆起当时一个个寒冷的夜晚,当同学们都躺在暖和的被窝里时,她在昏暗的灯光下,一笔一画认真地刻写钢板字。“我用那冻僵的手指换来一块肥皂、一条毛巾、几卷手纸。”

回忆起这段艰苦的求学往事,钱熙连连感叹现在大学生求学环境的优越,并告诫我们一定要感恩,珍惜这来之不易的和平时光和难得的学习条件。

文字/裘雪琼

现在的我们,很幸福。

校舍宽敞明亮,设施先进完备,师生和谐幸福;温暖的家里,衣食无忧,其乐融融,笑盈盈的爸爸、妈妈,时时刻刻准备着给你一个大大的拥抱。

但是,我们不能,也不会懈怠,因为振兴中华之路坎坷漫长,唯有让坚毅不屈的奋斗之魂代代相传,才能实现民族复兴的伟大梦想。