音乐培训与心理能力提升:基于心理学视角的研究综述

2015-01-05刘琉韩瀚

刘琉 韩瀚

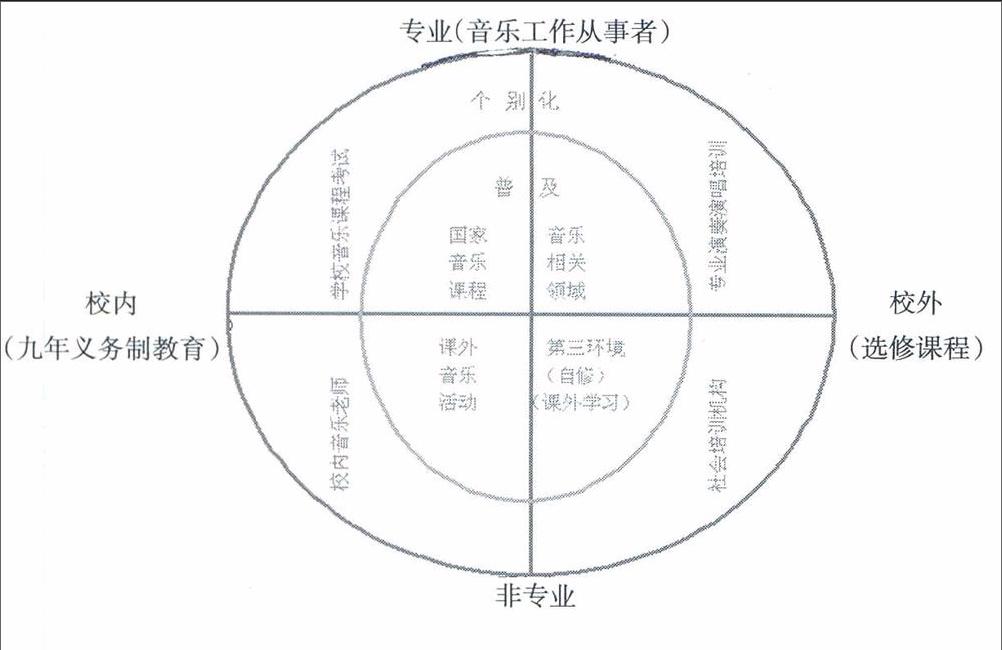

目前,国内越来越多的家长选择在子女的音乐培训上进行投资。根据一些地区2011年的调查显示,大约超过10%的家长在子女的音乐培训上进行了投资①。广义上来说,人们把音乐培训分为校内音乐培训I和校外音乐培训两大部分。校内音乐培训通常泛指专业音乐院校、高等师范院校及九年制义务音乐教育等。校外音乐培训则由社会、家庭、以及个人三部分组成,如少年宫、文化馆、民营培训中心等等。校内音乐培训,尤其是校内(小学、中学、高中)普及性音乐培训是人们接触音乐、认识音乐的重要组成部分,而校外音乐培训除了拓展、补充校内音乐培训内容外,旨在以快乐教学的模式,使学生更多的感受音乐,培养对音乐更深的兴趣探究。然而,研究员Hargreaves在2011年在此基础上提出了新的“全球化音乐教育模型”,更加明确了音乐培训所包含的所有范畴(见下图),并得到广大音乐教育者的普遍认可。大体上,Hargreaves把音乐培训分为三个维度:1.专业与非专业;2.校内与校外;3.普及与个别化。

“全球化音乐教育模式”示例图

如上图所述,三个维度互相交错,相辅相成。从职业生涯、限制条件角度来看,音乐教育整体上可分为“专业和非专业”两个“南一北”半球,“专业”培训泛指通过专业音乐学校培训从而走上音乐职业生涯的学生们。从教学环境、教学机遇角度音乐培训又可以分为“校内和校外”两个“东一西”半球,“校内”培训主要体现在由国家统一标设置的音乐类必修课程以及由学校组织的各类音乐社团,而“校外”培训则表现在学生们在家里、在社会中自我研修的所有方面。从教学模式、教学方法上Hargreaves最后补充了“普及”和“个别化”教学这两个“内一外”环关系。很多人通常把“专业和非专业”与“普及和个别化”教学混为一谈,Hargreaves认为这是一种误区。“专业和非专业”针对的是教学目的以及教学内容的限定条件,而“普及和个别化”则集中体现在教学的手段和教学内容的应用与实践。据不完全统计,近年来,音乐培训l中有超过40%的学生选择参与“非专业”的(如摇滚、爵士音乐等)个别化演奏/演唱课程。

音乐作为人们用来表达思想感情、反应现实生活的一种艺术形式,在人们的精神生活中占有不可替代的重要位置。除了单纯的审美作用之外,音乐长久以来就被认为对听者有着在心理乃至生理上更深刻的影响,所谓的“莫扎特效应”即认为音乐欣赏可提高智力。相关的实证研究则指出,音乐欣赏只能引起暂时的认知能力的提高,且该效用主要取决于个体的唤醒水平及情绪③,并且当听的是自己喜欢的音乐时,音乐欣赏更可能对认知能力起到积极作用。

而由于音乐培训在系统性及深入性等方面都要强于单纯的音乐欣赏,因此从20世纪以来,大量学者开始关注音乐培训对个体能力的影响。除了传统的音乐学领域外,学者们还从教育学、心理学、行为科学、神经科学等多个角度对音乐培训的影响展开了诸多卓有成效的研究。从研究类型上看大体上分为三个维度:1.音乐与音乐能力的提升;2.音乐与认知能力的提升(智力、语言、数字、空间、视觉等);3.音乐与非认知能力提升(性格、情绪等)。值得我们深思的是,国内学者对于音乐培训的研究屈指可数,因此,不论从理论抑或是现实的需求出发,对音乐培训进行我国本土化的研究都是十分迫切且必要的。本文将针对心理学的角度对音乐培训与音乐能力、认知能力及非认知能力之间的影响进行相应的研究综述,并对本领域未来的研究方向进行探讨。

由于音乐培训在内容(例如乐器、声乐等)和形式(例如集体教学、单独培训等)上存在多样性的特点,而研究者在开始阶段往往难以对不同类型的音乐培训进行全面的比较,因此目前对于音乐培训的界定和测量往往采用两种方式。第一种方式采用的是问卷调查法,通过对于研究对象接受音乐培训的时间长短与心理能力之间关系的强度来检验音乐培训的效果,而没有具体区分音乐培训的类型。这种方法相对来讲成本较小,容易获取研究对象,但是缺点在于无法准确控制其他变量的影响,也无法推导出因果性的结论。随着研究成果的进一步积累,研究者们也开始通过严格的实验研究来检验具体的音乐培训措施对于个体心理能力的影响,从而得出了更多有效的结论。

1.音乐培训与音乐能力

Upitis(1987)采用调查法检验了儿童的音乐培训经历与音乐节奏测试成绩的关系。通过与72名7岁到12岁的儿童的研究,结果发现如果儿童接受正式音乐培训的时间在一年或以上,那么在描述、解释和识别音乐节奏方面的成绩显著优于未受到同样强度音乐培训的同龄人。早在1990年,Morrongiello和Roes已经开始从发展心理学的视角研究音乐培训的效果。他们选取了5岁、9岁的儿童各24名,且在每个年龄阶段,均有恰好一半的儿童接受过音乐培训。被试儿童被要求选出能够最好地描绘所听到音乐的旋律轮廓曲线,而他们所听到的音乐在音调和旋律复杂性上有所不同:有调性音乐只包含自然音阶,无调性音乐包含非自然音阶,后者的复杂程度更高。实验结果表明,在两个不同的年龄段,接受过音乐培训的儿童的表现都更具优势。在5岁的儿童中,测试无调性和有调性音乐的结果差别不大:而9岁的儿童在测试有调性音乐上的表现优于在无调性音乐的表现,但该差异仅在接受过音乐培训的儿童中达到了显著的水平。该研究表明,音乐培训促进了儿童对于有调性音乐的敏感性和相关知识的习得。

而近期,Schellenberg和Moreno对音乐培训所带来的音乐能力提升进行了研究,此次研究的调查对象为成年人。在该研究中,共有40名大学生参与了调查。在音乐培训时间的估算方面,接受两门以上乐器的培训时间在计算时加倍、在课外保持规律性练习的培训时间在计算时计为1.5倍。按此计算方法,20名学生接受过至少八年的音乐培训,这一群体的平均音乐培训时间为14.3年。在音乐能力的测量方面,学者从反应时间、频率识别和相对音高三个维度对被试的音乐能力进行了评估:反应时间的测量采用的是Deary在1995年开发的听觉时间测验:频率识别中分为了高频率(标准音为4000Hz)和低频率(标准音为400Hz)进行测量,要求被试在两个音域内分别对音高进行区分:相对音高的测量则是通过采用《小星星》与《生日快乐》的旋律,来要求被试判断实验音乐是否走调。结果表明,音乐培训与音调知觉正相关,接受过音乐培训的个体在反应时间、频率识别和相对音高三个维度上的表现都要优于未接受过培训的个体,而且在低音区的音乐能力表现上更具优势。endprint

除了调查研究之外,研究者们也通过更为严谨的实验研究检验了音乐培训对于音乐能力的提升作用。例如,Delzell在1989年随机分配了43名5年级的儿童到音乐培训组和控制组,并对实验组进行了为期18个月的音乐培训。研究结果发现参加音乐培训的儿童在音乐识别和音乐表演方面的技能显著高于控制组。根据现有的研究资料,音乐培训能够提升音乐能力的观点已基本在学界达到了共识。

2.音乐培训与认知能力

音乐培训能否显著提升人的认知能力,尤其是智力,一直是学者们关注的一个热点问题。为了区分音乐培训对音乐能力与一般认知能力的影响,Schellenberg(2005)指出,如果音乐培训能够给音乐能力以外的其他认知能力带来系统的和稳定的提升,并且这种提升不是由于其他因素所导致的,那么就可以确认音乐培训对于认知能力的提升作用。此外,音乐培训与认知能力的提升可能存在因果关系,因为(1)与其他活动相比,音乐培训更接近于学校的学习课程:(2)音乐可以提升抽象思维;(3)学习音乐知识与学习第二语言相似;(4)音乐培训可以培养多样的技能。

Schellenberg在2006年通过调查研究对音乐培训与智力的关系进行了检验。在该研究中,为了降低可能的混淆变量所带来的影响,研究者对被试的家庭收入情况、父母教育程度、进行的其他非音乐活动情况进行了控制。在研究一中,研究者对147名6至11岁的儿童被试的智力和学业成就进行了测量;在研究二中,则对150名大学本科一年级新生的智力和学业成就进行了测量。调查结果表明,儿童接受音乐培训的时长与其智力、学业成就呈正相关,而本科生的智力与其童年接受的音乐培训相关,但相对较弱。总体而言,可以得到如下结论:童年时期的音乐培训与智力、学业成就具有一定的相关性,虽然影响效果较微弱,但具有一定的普适性和长期性。与上述研究相似,大多数调查均指出,接受音乐培训往往能正向预测智力分数,并且与单纯的音乐欣赏比较,音乐培训与认知能力的关联具有一定的广泛性和持续性。虽然对音乐培训与认知能力关系的研究逐渐增多,但是仍有三个主要问题没有得到解决:一是音乐培训与智力关系的一般性问题,即它是与“智力”这个总体概念存在关系,还是仅限于与智力的几个特定维度,如语言能力、空间能力等:二是两者关系的因果方向问题。

对于第一个音乐培训与智力的一般性问题,Stoesz等学者在2007年通过实验的方法比较了本科生在完成视觉搜索(嵌入图形测试)、视觉空间任务(组块设计)以及复制样图任务的过程中,接受与未接受音乐培训的学生表现的差异;Jakobson等学者在2008年则测试了在语言记忆(CLVT-II,)和视觉记忆(RVDLT方面的差异。实验结果显示接受音乐培训I的学生在这些能力上表现都优于未接受培训者。作者据此推论音乐培训仅与智力中的局部处理能力和记忆力这些“特定”维度上存在关系。然而Schel-lenberg(2009)仔细分析这些文章的研究方法发现一些漏洞,并且当重新分析自己之前一篇文章(2006)的数据,发现控制了“总体智力”这一变量之后,受培训与未受培训学生的差异变得不显著,因此之前关于两者关系特殊性的推论是存在问题的。许多学者也提出了音乐培训与语言、数学、或空间能力的“特定”关系,那么将如此多不同的特定维度合在一起考虑,以及Stoesz等和Jakobson等学者的数据其实都表明了音乐培训与智力之间关系的一般性,只是这种关系仍然很少为人所理解。Schellenberg在2011年的研究中再次证明了音乐培训对智商总体得分的积极影响。

第二个关于音乐培训与智力间关系的因果方向问题,许多文献在比较了接受与未接受过音乐培训者的智力差异之后,似乎很自然地得出了音乐培训导致了更高的智力水平的结论,然而目前能够有力证明音乐培训使得认知能力增加的只有2004年Schellenberg的实验,但该研究的限定条件是音乐课程是免费的,那么这与付费接受音乐培训家庭的外在条件就存在很大的差别。而之后研究仅引用这篇文章就得出音乐培训导致某种认知能力提高的结论似乎也是不够有说服力的。另一方面,有大量的证据表明智商更高的人更可能参加音乐培训并且也更可能在最终的认知能力测试上获得高分,并且之前关于二者关系的研究也都可以用这一原理来进行解释,而音乐培训使得智力提升这一观点还缺乏大量有力的证据。总体而言,音乐培训一认知能力关系的机制可能非常复杂、不同环节间可能相互影响,甚至具有循环模式。

而除了具体的行为能力,学者也探讨了音乐培训与大脑可塑性的联系。虽然还并未排除遗传因素的影响,但现有研究基本表明了音乐培训将改变大脑结构。这一部分的研究主要基于大脑结构而展开,研究的结果变量集中在感觉运动功能、执行功能。例如,Schlaug等2005年的研究发现,专业的成年键盘乐手与业余成年乐手相比,在包括初级感觉运动皮层等多个脑区内有更多的灰质;同时,键盘家与弦乐家的大脑结构在中央前回上也有差异。经过对5至7岁儿童开展的持续14个月的追踪研究,学者发现,在接受一年的音乐培训之后,个体身上反映的音乐效应较微弱,且集中在运动和旋律识别这些与乐器训练系相关的方面。然而对平均接受过四年音乐培训的9至11岁儿童开展的横截面研究表明,音乐培训的预测效应较为明显,并拓展到了其他相关的运动和听觉领域。学者认为第三个调查的结果可作为上述两个调查结果的过渡阶段来对音乐培训的效果进行说明。但严格来说,仍需要更加严谨的追踪研究来对其进行证明。

3.音乐培训与非认知能力

可能是由于音乐培训一智力的关系尚未完全清晰,音乐培训与非认知能力的研究相对较少,研究的目标变量也较为零散,主要集中在情绪认知能力、社会适应能力和大脑可塑性上。

例如,在情绪认知能力方面,Thompson,Schellenberg与Husain在2006年选取了38名成人作为调查对象,其中22名被试接受过音乐培训,他们平均接受的音乐培训时间为15年。在该研究中,研究者进行了两个实验。实验1要求被试根据听到的语句,判断给出的语调旋律是否正确地反映了所听到语句的音高和停顿变化。实验2与实验1相似,但被试所听到的语句采用外语朗读,且语句的情绪包括了快乐和悲伤,并进行了高通滤波。在两个实验中,接受过音乐培训的个体均有更好的表现。学者猜想,这可能是因为音乐需要从声音强度、时间、音调等多个角度去表达情感,所以接受音乐培训的个体较其他人而言更善于提取、解释语言的情绪。endprint

而Schellenberg在2011年对106名本科生的研究了接受与未接受培训的学生在情绪认知上的差异,采用的是Mayer-Sa lovey-Caruso Emotiona I Inte 1]igence Test(MS-CEIT),第二版的情绪智力量表,结果显示两组学生得分没有明显的差别。作者认为这一结果表明音乐培训与非音乐能力的关系可能仅限于认知能力上,或者在类似本研究中采用的视觉或文字形式的情绪认知测试上,二者的关系不显著。

而Schellenberg与Mankarious在2012年选取了60名7至8岁的儿童进行测验,考察儿童的音乐培训与情绪认知的关系,这一研究的结果发现了智力在音乐培训一情绪认知关系研究中的干扰作用。在该研究中,30名儿童接受过最少8个月的音乐培训,研究者采用了情绪理解测试(Test of EmotionComprehension,TEC)对被试儿童的情绪认知能力进行调查,并将被试的情绪认知能力分为三个等级:外表匹配,这一等级最容易达到,代表个体能够将面部表情与合适的情绪进行匹配;心理匹配,代表个体能够区别他人的情绪表现与真实感受;反射匹配,这一等级最难达到,代表个体能够了解完全不同的两种情绪可以同时在个体上发生。结果表明,接受过音乐培训的儿童在TEC测试上的得分更高,但在控制了智力这一变量后,儿童在情绪认知上的差异变得不显著了。根据这一实验结果,研究者认为音乐培训与情感认知的关系相对较弱,这可能是因为测量指标仍与认知能力有较多的重叠。但情绪与认知本就密不可分,目前的研究水平很难对二者进行完全的区分。同时,虽然没有了解其中的因果关系,但显然地,在研究音乐培训与非音乐能力的关系时,应对被试的智力表现进行控制。

另外,在社会适应能力方面,目前研究并未发现音乐培训与社会适应能力具有显著联系。例如,在Schellenberg(2006)的实验中,研究者对实验一中的被试(6至11岁儿童)的社会适应能力做出了调查@。此项能力的数据来源于孩子父母所填写的儿童行为评价系统问卷(BASC),其中包括多动、焦虑、忧郁、攻击性、行为反常、注意力分散六项适应障碍,以及适应能力、社交技能、领导力三项适应技能。在分析时,研究者将六项适应障碍加总为行为症状指数(Be-havioral Symptoms Index,BSI),将三项适应技能加总为适应技能复合分数(Adaptive Skills composite scores)。而在控制了包括家庭收入、父母的教育程度在内的可能混淆变量后,结果表明音乐培训与社会适应能力的关系不明显。

4.未来研究方向

回顾现有研究,我们可以发现,除了音乐培训—音乐能力关系已获得普遍认可外,音乐培训对非音乐能力的影响仍存在较多争议。其中>中突最为明显的即是音乐培训对执行功能的影响以及音乐培训一智力联系的“假象说”。前者在同年的研究中得到了不同的结论,其结论是否存在除测量方法以外的深层次因素,值得学者进行进一步的探索。而后者则将音乐培训作用的结果变量转向了其他的个体心理机制变量,这无疑又为这一领域的探索开启了一个新的视角。

此外,音乐培训对语言能力的影响因其极强的现实指导意义,也应受到更多研究者的关注。磁共振图像显示,音乐家的左颞平面更大。而因为语言记忆能力主要依赖于左颞叶,视觉记忆主要依赖于右颞叶,因此可以猜想音乐家拥有更好的语言记忆,而不是视觉记忆能力。Chan等早在1998年即通过对60名大学生的调查验证了这一观点,该调查结果表明,在更换了词语和视觉记忆测试后,接受过音乐培训的个体仍然在语言记忆上有更好的表现,在视觉记忆方面与未接受过培训的个体相似。而Jentschke,Koelsch与Friederici(2005)的研究也发现了音乐向语言的转化,同时,发现接受过音乐培训的个体在初期左前消极(early left anterior negativity,ELAN)上与未接受过培训的个体有较大差异,且音乐培训与句法错乱的负相关更加显著。基于现有研究,如何更好地利用音乐培训,将其的作用效果应用于语言记忆训练和语言障碍修复等问题上,可以成为今后研究的方向之一。

最后,根据现有资料,可以看到许多研究并未对音乐培训做出严格的界定,并未对音乐培训的内容、参与规模进行控制和区分,然而研究表明不同的音乐类型的确可能对受训者带来不同的影响。例如,Cheek与Smith(1 999)的研究即指出,接受私人音乐培训(与学校提供的音乐培训相对),以及键盘音乐训练可以为儿童的数学能力带来更大的提升。因此,在未来的研究中,需要考虑不同类型的音乐培训之间可能具有的差别,而不同类型的音乐培训可能具有的不同作用效果也可以成为新的探究角度。

对音乐培训与知觉能力的影响机制还需更为深入的探究,其因果关系问题需要更为科学的实验设计来证明。此外,在调查的地点、规模、样本对象以及时效性等方面仍然存在局限性,比如关于音乐对社交能力的影响几乎只局限于对学前儿童的研究,鉴于社交活动对于青少年及大学生等的影响更为深远,因此将研究对象扩展到这些群体具有非常大的现实意义。此领域仍然存在广阔的探究空间,因此急需音乐教育工作者与研究人员配合,扩展和优化现有理论。

(责任编辑 金兆钧)endprint