高频超声在小儿肌性斜颈诊疗中的价值

2015-01-04姚洁瑾

姚洁瑾 高 敏 单 蕊

(江苏省常州市儿童医院 213003)

小儿肌性斜颈是一种常见的先天性儿童运动系统畸形,是由于一侧胸锁乳突肌(Sternocleidomastoid Muscle,SCM)挛缩变性引起的头颈歪斜,可继发面部和头颅的左右不对称畸形。如不及时治疗,该畸形会日渐加重,对患儿身心健康造成很大影响。推拿治疗小儿肌性斜颈的疗效肯定,应尽早治疗,较西医的单一手术治疗有其优势。本文总结分析了60例先天性肌性斜颈患儿在推拿治疗前后的声像图变化,探讨高频超声在小儿肌性斜颈诊疗中的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本院2013年10月至2014年5月间小儿推拿科门诊收治60例先天性肌性斜颈患儿,其中男36例,女24例。首次检查时年龄1个月至12个月,经推拿治疗后予复查。手法推拿治疗每天1次,每次20分钟,10次为一个疗程,1个疗程结束后可间隔1-2天再进行下个疗程,一般治疗2-3个疗程。

1.2 检查方法 使用GE P6彩色多普勒超声诊断仪,线阵变频探头,频率10-12MHz。检查时患儿取仰卧位,充分暴露检查区,先观察患侧SCM的形态、大小、内部肌肉纹理及回声强度,有肿块者了解肿块位置、形态、大小、内部回声及后方效应,并用彩色多普勒血流显像观察肿块内部及周边血流情况,可测及动脉频谱者测量其阻力指数。同时对比检查健侧SCM,测量计算双侧SCM的上下径、前后径、左右径差值。

1.3 疗效判断标准 参照国家中医药管理局发布的《中医病症诊断疗效标准》及人民军医出版社出版的《临床疾病诊断依据治愈好转标准》(第二版),可分为三种。痊愈:患儿颈部两侧旋转角度基本相同(相差<10°),颈部居中无偏向一侧,二维超声检测SCM上下径、前后径、左右径均与健侧相当,彩色多普勒超声显示SCM血流丰富。好转:患儿颈部患侧旋转角度<30°以内,颈部稍偏向患侧,二维超声检测SCM上下径、左右径减小≥50%(肿块型),或前后径与健侧对比相差<30%(增厚型),彩色多普勒超声显示SCM血流较丰富。无效:患儿颈部患侧旋转角度无改善,颈部明显偏向患侧,二维超声检测SCM上下径、左右径减小<25%(肿块型),或前后径与健侧对比相差>30%(增厚型),彩色多普勒超声显示SCM点状血流信号。

1.4 统计学方法 计数资料采用x2检验,组间比较采用U检验,所有数据采用SPSS17.0统计软件包进行数据分析,P<0.05为有统计学意义。

2 结果

本组60例患儿中探及肿块型者37例,增厚型者23例。肿块位于SCM中上部者2例,中下部者35例,均为单侧病变,其中左侧32例,右侧28例。肿块大小1.3×0.8cm-3.8×2.5cm。声像图特点为:一侧SCM局部呈梭形肿大,边界尚清,无包膜,上下端与SCM相连,可见条状肌纤维回声,内部回声欠均,后方回声无明显改变,动态观察显示肿块与SCM同时移动。增厚型者患侧SMC前后径及左右径测值均较健侧明显增大。

本组患儿均经我院小儿推拿科同一医师治疗,经2-3个疗程后大部分痊愈、好转,现对各疗程治疗后情况予对比观察分析,结果见表1、2。

表1 肿块型与增厚型各期疗效比较

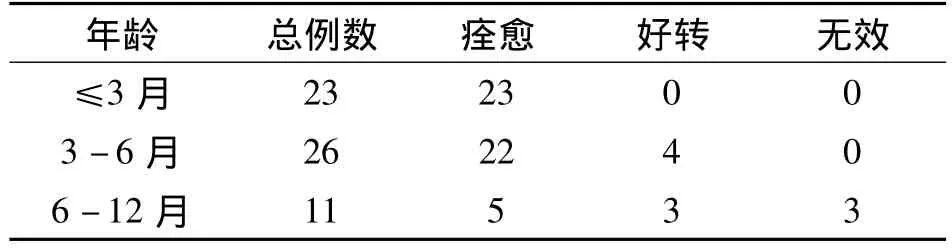

表2 3个疗程后各年龄段疗效比较

经3个疗程治疗后肿块型患儿的痊愈率分别为0%、16.2%、81.1%,增厚型患儿的痊愈率分别为 21.7%、65.2%、87.0%。经统计学分析两型患儿第1、2个疗程痊愈率存在显著差异(U1=2.78,U2=3.63,P <0.05),第 3 个疗程后痊愈率无明显差异(U3=0.55,P>0.05)。总体分析增厚型较肿块型临床疗效更好。

各年龄组患儿的痊愈率分别为100%、84.6%、45.5%,经统计学分析不同年龄组患儿临床疗效存在显著差异(x2=15.99,P<0.05)。可见就诊年龄越小临床疗效越好。

3 讨论

3.1 小儿先天性肌性斜颈发病率较高,约为 0.3% -1.9%[1]。是由于胸锁乳突肌挛缩形成的畸形,如未早期诊断和及时治疗,可继发头面部畸形,甚至引起颈椎侧弯、椎体楔形变等。一般经早期诊断,并采取非手术疗法,痊愈率可达80%以上,预后良好[2]。本组病例痊愈率达83.3%,与文献相符。

本病原因目前尚不清楚,可能由产伤、局部缺血、静脉闭塞、感染性肌炎、宫内姿势不良、生长停滞、遗传或者多种因素混合造成[3]。病变的MCS内肌纤维水肿、变性,反应性肉芽组织增生,日后逐渐纤维化、挛缩而致肌性斜颈。肌性斜颈患儿出生时颈部并无异常,多在2-3周时开始出现隆起的索带状硬结,后逐渐增大,约半数患儿可在4-5个月内自行消退,消失后肌肉开始挛缩,形成斜颈。

3.2 高频超声分辨力强,能多切面连续扫查SCM,正常声像图表现为纵切面呈带状,内部由许多肌肉纹理组成,横切面呈透镜状,中间见网状、线状分隔及点状高回声。先天性肌性斜颈患儿声像图表现为患侧SCM局部梭形肿大或均匀性增厚,肌纤维纹理紊乱,内部回声欠均。本组病例肿块型者大部分病变位于SCM中下段,可能因该处肌纤维发育不够成熟,有颗粒变性及空泡形成,成熟的纤维细胞转化为瘢痕组织,肌肉与肌腱分界线消失[4]。与健侧SCM比较病变处回声可分为等回声、低回声和高回声等类型。回声强弱与肿块内胶原纤维含量相关,强且均质回声提示纤维化程度重,强弱不均质回声提示部分纤维化,等同且均质回声提示肌肉比较正常,低回声提示间质以梭形细胞为主,肌纤维很少。随访发现回声持续增强患儿预后较差,这可能是肌肉组织纤维化加重的表现,应考虑尽早手术治疗。以往推拿治疗的效果多凭医师经验,缺少量化数据的支持,应用高频超声能够正确诊断并动态观察SCM的形态,了解肿块部位、大小、内部回声等情况,两侧对比可显示细小差别,通过测量数据来量化推拿治疗效果。研究证明适宜的推拿可减少肌纤维增生,促进肌肉的组织修复和生物力学功能恢复,治疗的时机是关键,治疗越早疗效越好[5]。本组病例中肿块型与增厚型各期疗效比较,发现增厚型较肿块型临床疗效更好,3个疗程后各年龄段疗效比较,发现就诊年龄越小临床疗效越好。

3.3 同时本病需与其他斜颈相鉴别,如颈椎畸形、颈椎外伤半脱位、单侧颈部淋巴结炎、颈部肿瘤、视力性斜颈、听力性斜颈、姿势性斜颈等,这些疾病SCM内未见明显改变,颈部淋巴结炎、颈部肿瘤等超声能直接检查到病灶,鉴别诊断并不困难。

综上所述,高频超声能够早期准确诊断小儿先天性肌性斜颈,并能随访观察临床诊疗效果,而且具有无创伤、可重复、价格低廉等特点,易于被家长接受,具有较高的应用价值,是临床首选的检查方法。

[1]夏焙,吴瑛.小儿超声诊断学[M].北京:人民卫生出版社,2001:403.

[2]孙安达,王莉莉.推拿治疗小儿肌性斜颈的中医评述[J].中医研究,2007,20(5):62 -64.

[3]周永昌,郭万学.超声医学[M].第五版.北京:科学技术出版社,2006:1003.

[4]李正,王慧贞,吉士俊.小儿实用外科学[M].北京:人民卫生出版社,2001:339-341.

[5]刘玉献,周光辉,范彦伟.超声指导下早期手术治疗先天性肌性斜颈[J].河南外科学杂志,2007,13(5):10-11.