农产品生产与流通协调机制构建

2015-01-02车小英钦州学院经济管理学院广西钦州535000

■ 车小英(钦州学院经济管理学院 广西钦州 535000)

2014年5月国务院发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》,其中就提到关于大力发展农产品电子商务,加强产销衔接,减少流通环节,协调解决农产品生产与流通的问题。近年来我国农产品生产与流通的矛盾问题凸显,已经成为限制我国农产品发展的难题。事实上早在2009年为了协调农产品的生产与流通的问题,商务部推出了“双百市场工程”,即在农产品重点销售区域和生产区域建立大型鲜活农产品批发市场,并且完善交易、仓储、物流等一系列设施。但实际上农产品批发市场只是农产品生产、流通和消费流通其中的一个环节,其单方面设施的完善具有一定作用,但是不能彻底解决农产品生产与流通的问题。

我国农产品生产与流通现状

(一)总体规模大,以小规模经营为主

农产品总产出不断上升。2014年我国粮食种植面积为11274万公顷,较2013年增加了78万公顷,粮食总产量为60710万吨,较上年增加了516 万吨。棉花种植面积422 万公顷,较2013年减少了6 万公顷,棉花总产品616 万吨,较上年降低了2.0%。油料种植面积191万公顷,较2013年减少了9万公顷,油料总产量3517万吨,较上年增产8.7%。2014年肉类总产量为8707万吨,较2013年增长了2.0%。2014年水产品总产量6450 万吨,较2013年增长4.5%。2014年木材产品8178万立方米,较2013年下降了3.1%。因此,整体而言,我国农产品总产出规模在不断扩大,但增速较低。

我国农产品生产个体规模小,以分散生产为主。以我国水稻种植为例,主要分为南北两个产区。南方主要为丘陵、山地和平原,总种植面积占我国水稻总种植面积的90%,是我国水稻的集中产区。北方水稻种植面积占全国水稻播种面积的5%,主要零散分布在渤海湾沿岸、辽河中下游平原和盆地以及宁夏银川平原一带。南方水资源充足,气候适宜,因此适应水稻种植的发展,而北方水资源匮乏,不适宜水稻的种植。就水稻具体分布来说,在南北区域都非常分散,并以个体农户种植模式为主。这和我国过去长期的农业发展基本政策分不开,即包产到户的生产政策。由于我国农民人口数量巨大,承包到户后每个家庭的林地、田地数量有限,只能进行小规模生产。近年来,农村劳动力大量转移,但包产到户的生产政策形成的小规模生产模式依然存在。

生产模式逐步在改变,规模化生产面积在提高。为了推动我国农产品的现代化生产,各级政府都实施了大量的项目政策推动农业生产升级。种粮大户的规模化生产模式就是政府着力实现的目标,也是未来农业生产经营的骨干力量。目前,我国已经有10%的土地集中模式生产,并且产量占农产品总产量的20%以上。早在2012年,我国农业部种植司公布数据显示,我国种植大户就有68 万户,其耕地面积超过1.34亿亩。合作社也是我国农业发展的重要模式。2014年我国农业合作社数量接近百万,约98万家,涉及农户7400 万户,占我国总农户数量的25%左右。在农村合作社中的50亩以上的种粮大户有287 万家,规模在200 亩以上的家庭农场有87 万家,还有30 万家采取其他规模生产模式,如企业生产模式。大户生产模式和合作生产模式过去只停留在种植领域,目前已经涉及到粮油、肉制品以及农产品的加工和服务环节。可以看出,在政府的推动下,我国农产品的规模化生产的成果非常显著,发展速度非常快。

(二)流通主体数量多,信息化水平低且流通效率不高

我国农产品流通主体比较散乱,主要包括冷冻链企业、物流企业、各类超市、农贸市场摊主、流动商贩、运销商、城镇职业零售商贩以及季节性和临时性的农户运销人员。目前我国拥有超过60万个农家店和1600个以上的农产品配送中心,基本覆盖了我国90%以上的县域,但乡镇覆盖率不到70%。自2006年双百市场工程实施以来,我国累计建立农产品批发市场和农贸市场超过1200个。我国城市生鲜农产品90%依赖农产品批发市场流通,农产品市场依然是我国农产品销售的关键渠道,其次是超市。大中型城市超市农产品销售量占当地农产品零售总量的25%左右。近年来农村主体逐渐多样化,农村经纪人、个体运销户等各类新型市场主体已经成为农产品市场流通的主力。据不完全统计,我国从事农产品流通服务的农村经纪人在600万人以上,农村合作经济组织超过15万个,农村产业化龙头企业超过4300 多家,已经成为农产品流通的强大的新生力量。但农产品市场化发育程度比较低,闲散的市场参与主体非常多,运行非常不规范,稳定性差,流通领域的参与人员素质和能力水平整体较低,导致其市场抗风险能力较低,也导致农产品流通体系非常不稳定、不规范。这通过比较国外农产品流通的市场化程度可以看出。在美国拥有各种农村合作组织4000 个,90%以上的农民加入了合作组织,实现有组织的规模化的流通;在日本拥有各类合作组织900个,99% 的农民加入了合作组织,而在中国不到30%的农民加入了合作组织。因此农户的流通行为非常分散,导致流通过程很难控制。

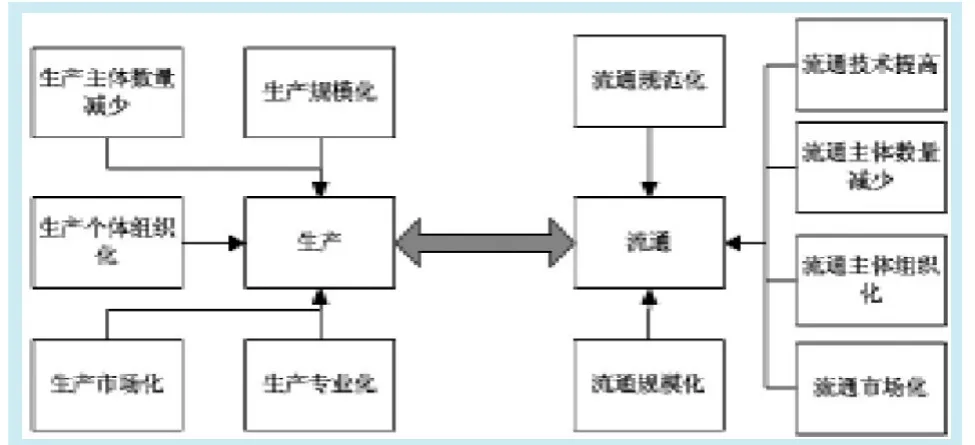

图1 生产与流通的协调机制

信息化已经成为农产品发展的必由路径,近年来信息化在农产品的流通中发挥了重要作用。信息化是物流系统的必备条件,但目前农村还缺乏专业化规模化的物流服务系统,这导致农产品流通在运输上存在问题。此外,我国农产品的冷链运输一般以常温物流和自然物流为主。据估计,我国生鲜农产品在流通过程的损失率在25%到30%左右,这与发达国家还存在差距,发达国家一般在5%的水平,而美国在1%左右。我国农产品从生产到消费需要经过六七个流通环节,这其中就涉及多个进场费、摊位费、人员费用等,此外,还涉及多个层级的管理费、装卸费和税费。据估计,我国农产品流通成本占零售价格的80%以上,也就是说流通成本是生产成本的4 倍。因此,生产与流通的协调问题不仅涉及流通效率,也涉及到最终价格。

近年来我国农产品流通体系建设的政策方向

2006年至2008年,我国出台了一系列推动农产品流通体系建设的政策。每年的中央一号文件可以凸显该年我国农村发展政策的着重点和导向。2006年提出加强农村现代流通体系建设,积极推动农产品批发市场升级改造,促进农产品流通规范化,积极发展农产品连锁经营模式,建立集中采购和统一配送为核心的新型营销体系。2007年提出要健全农村市场体系,建立现代化的农业物流产业,通过财税优惠政策促进农村流通设施的完善和企业的发展,加快建设设施先进、功能齐全的鲜活农产品批发市场,大力推进农村连锁经营和电子商务等现代流通方式的发展,加快建设“万村千乡市场”、“双百市场”、“新农村现代流通网络”和“农村商务信息服务”等工程,引导农村企业、合作社等农村新型组织向城镇超市、菜市场等各种零售组织直接配送农产品,推进鲜活农产品运输的绿色通道政策,进一步规范农产品期货市场,发挥其生产与流通的风险规避作用。2008年提出着力建立适应农业发展需求的大市场和大流通,继续推进“万村千乡市场”、“双百市场”、“新农村现代流通网络”和“农村商务信息服务”等工程以及农产品批发市场的建设,推动新农村现代流通网络工具发展,扩大农产品期货市场品种。

2009年至今,政策着重于农产品流通体系的完善和科学规划,但在政策推进上存在弱化,因为在2011年、2013年、2014年和2015年的中央1号文件政策指示中没有涉及农产品生产与流通的完善问题,而2009年提到的也非常少。2009年提出支持流通企业和生产企业的区域性农村联盟,建立和改造农产品流通网络。2010年我国加强对农产品批发市场的规划和布局,加强农产品批发市场的扶持政策,促进农产品的大市场大流通,并加快鲜活农产品冷链物流体系的建设,支持大型涉农流通企业的发展,大力培育农村经纪人,加强农村流通中的信息化建设。2012年强调全国农产品的流通设施布局,着重建立城乡联通的农产品流通网络,推进全国性骨干农产品批发市场的建设和改造,建立鲜活农产品连锁配送物流中心和冷链物流体系;加快农产品流通方式的转变,探索生产与流通、消费有效衔接的农产品流通模式,大力发展订单农业,推进生产者和批发市场、农贸市场、宾馆等消费和零售主体的直接对接,建立生产区域与销售区域的直售网点,形成双向流通网络。

我国农产品生产与流通的协调问题

(一)农产品生产与流通的市场化程度低导致协调难度大

散乱的市场,较低的市场化程度,是导致农产品生产与流通难以协调的关键原因。我国农产品生产大都以个体农户生产模式为主,虽然近年来农村合作社、大户生产以及企业生产的模式逐渐得到推广,但比例较低,实现专业化、规模化的生产主体比例非常少,农产品生产集中度也非常低。我国水稻、小麦、玉米、大豆四大粮食品种有14个产业带,每个产业带的种植占比分别为98%、88%、99%和81%。实际上每个产业带涵括的整体面积非常大,占实际耕地面积的80%以上,涉及了20多个省,因此其种植面积占比虽然高,但实际上在产业带内集中度并不高,依然是家庭式种植为主。

农产品流通的市场化程度也非常低,规模化、连锁化的市场主体较少,闲散主体较多。虽然我国近年来在不断扩建农贸市场、各类超市等流通主体,不断完善农村公路等基础设施,但流通主体主要以小规模的形式存在,主要表现在以下方面:一是物流企业的小型化和不规范化,导致农产品在运输配送上非常分散;二是农产品流通的服务人员也非常分散,目前农村经纪人作为农产品流通的新生力量,数量超过了600万人,相对于我国1489 个乡镇,基本每个乡镇有4000 多农村经纪人。因此每名农村经纪人的业务量其实非常有限,规模非常小,这实际上与农村家庭个体化生产模式有关系。与农村经纪人交易的主要是单个农户,个体与个体之间的交易导致其能够实现的业务量有限。即使是农产品流通企业,规模也较小,只是数量很多。根据中国统计年鉴数据,我国农畜产品批发企业在2013年已经达到9000 个,年增长率超过40%,米面油的企业个数达到了1500个,年增长率达到了25%左右。流通主体与生产主体的分散和市场化程度低导致了二者的协调难度非常大。未来我国普遍实现规模化生产模式,流通主体也呈现规模化,那么生产主体和流通主体的数量会减少,每实现一次二者的交易其涵括的交易规模也较大,那么二者的协调也会更为简单。

(二)农产品流通质量较低不利于生产与消费的连接

农产品流通包含的内容很多,其内容的任何一个方面都会影响农产品的流通质量,如流通环节的多少、流通模式、流通方式等。农产品流通质量不足是影响生产与消费衔接的重要原因,也是导致农产品生产与流通协调不足的重要原因。流通质量较低主要表现在三个方面:

第一,流通成本问题。流通成本过高已经成为限制农产品流通和发展的重要因素。据统计,对于生鲜农产品,其市场管理费用、摊位费、运输费占流通成本的50%左右,如果附加流通环节市场主体的利润,生鲜农产品的零售价格中流通成本占比80%以上。长期以来保持这样的市场现象,导致流通成本高已经成为农产品流通领域公认的难点。我国农产品流通成本高主要源于以下几个方面:一是流通主体规模小,比较分散,不成体系,无法完成农产品的全部流通过程;二是自农产品进入市场流通以来,其包含的环节就非常多,例如一般的生鲜农产品从农户到消费,至少要经过六七个中间环节,环节多导致摊位费、管理费、人工费以及中间市场主体的基本利润上升,因此流通成本必然上升;三是农产品物流体系的不完善,这主要表现在农村物流的不足、运输配送路线的不科学、运输过程中过路费越来越高。

第二,流通效率问题。农产品与其他工业性产品不同,流通效率直接影响农产品从生产达到消费的最后质量水平。流通效率问题主要表现在农产品成熟后不能够快速送达消费区域,存在时间滞后的问题。流通效率不高,导致农产品经过流通后损失过大,我国农产品流通损失率达到了20%,而发达国家在5%左右。流通效率在影响产品质量的同时,也会加大时间成本。具体而言,流通效率问题主要因为多个方面。一是我国农村物流体系发展严重滞后,导致农产品流通不畅。在物流方面,我国大部分乡镇只能依靠邮政来实现基本物流运输,农产品的运输需要流通主体自己租车来实现交易。二是我国信息化水平发展不足。电子商务成为未来销售模式的重要趋势,虽然我国农产品电子商务交易平台非常多,但非常不完善,对流通的作用有限。据统计,我国涉农电商平台超过了3万家,农产品电子交易平台超过了3000家,但网上交易的农产品交易额占总零售额的比例依然非常低。据中国电子商务研究中心统计,2014年农产品电商交易额为870亿元,占农产品总交易额(3万亿元)2.9%,占比非常低。三是流通的环节多。环节多,环节之间需要衔接,需要配送、装卸等,这些都需要耗费大量的时间。

第三,流通能力问题。流通能力也是流通质量的重要方面。流通能力主要涉及三个方面的能力:一是是否所有需要进入市场的农产品能够进入市场,这是量的能力;二是农产品是否能够在保障质量的条件下进入市场,这是技术能力;三是所有区域是否都具有这样的能力,即区域范围的能力差别性。我国农产品流通能力问题首先涉及的就是量的能力。由于乡镇生产模式、流通模式和物流体系问题,很多农村区域的农产品不能通过流通进入市场,这导致区域农业生产没有实现最大化效益的生产,而是形成一种自给自足的经济。技术不足也是限制农产品生产与流通协调的重要因素,如我国冷冻技术不足,导致农产品在流通过程中大量损失。区域的能力差别主要反映在城乡差别。我国农产品在城镇之间进行流通不存在量的问题,但在农村就存在问题,这说明我国流通量的能力缺陷只是表现在农村。

农产品生产与流通协调机制构建分析

根据以上分析,可以看出,农产品生产与流通协调需要改变农产品生产和流通的模式,提高流通技术,完善农村流通体系,改善流通主体,具体协调机制如图1所示。从图1可以看出,生产与流通协调问题的改善,主要从两个对象进行,即生产和流通。具体分析如下:

(一)生产的改善

生产的农产品是流通的对象,生产的具体情况会影响到流通的情况,因此必须从源头改善二者的协调关系。从图1可知,主要从五个方面进行:一是生产的规模化。由于农产品的成熟期不一致,如果区域内的生产规模不足,那么不利于产品的流通。生产的规模化也表现在单个生产主体的生产规模化,这有利于降低交易成本,而交易成本也是流通成本的重要组成部分。二是生产主体的数量减少。区域农产品生产能力有限,在产量一定的情况下,生产主体越少,平均每个生产的主体规模越大。生产主体的减少也降低了买方与卖方的交易成本。生产主体的减少,不是生产参与人员的减少,而是逐渐淘汰个体化生产模式,扩大企业化生产模式、合作社生产模式和大户生产模式等。三是提高生产组织化程度。组织化程度反映的是农产品生产整体的情况,在发达国家组织化程度已经达到99%以上,即基本不是小个体、小规模的生产模式,而是基于一定组织,在一定组织的管理下进行生产。四是生产市场化。产品通过生产和流通最终流向的是市场,因此产品生产后只有满足市场需求,才能顺利进入流通。五是生产专业化。区域生产的专业化有利于提高区域农产品生产的规模化,也有利于流通主体的进入,降低流通成本。

(二)流通的改善

生产与流通的协调,关键是流通能够满足农产品生产与市场化的需求,只有流通能够满足生产的需求,合理生产的农产品才能以最佳的质量进入市场。流通的改善需要从六个方面进行:一是流通的规范化。德国采用规范的形式进行流通,从而实现农产品流通的高效和低成本,而我国农产品流通非常不规范。规范化主要是指农产品是否按照科学而规律的流通方式、流通路线、流通途径和流通过程实现。二是流通技术的提高。流通涉及物流运输、仓储、批发零售等多个行业,每个行业都需要不断创新,进行技术改善,以提高行业发展质量。如何实现农产品的高效流通,质量非常关键,而技术不足也是当前限制农产品流通的重要问题。当前的技术不足主要表现在三个方面:物流技术、仓储技术和装卸技术。三是减少流通主体。目前流通主体过多,在市场量有限的条件下导致每个流通主体的规模有限,这大大影响了流通的质量。因此,必须淘汰一些落后的流通主体,整合小规模主体成为规模较大的主体。四是提高流通主体组织化程度。农产品的流通主体是以农村经纪人、临时参与者等众多个体形式呈现。这些主体的流通能力有限,比较散乱,管理难度大,导致流通成本上升而效率降低。对此,在农村应该建立专业的流通服务企业,实现现代企业化管理。五是流通的市场化。流通的市场化是指要基于农产品流通的需求进行改善,无论严重的供过于求还是供不应求都会影响到生产与流通的协调,都会影响到生产和消费。市场是调节供求的核心机制,农产品流通的情况也必须通过市场调节,而不能过多的进行政府干预。六是流通的规模化。流通主体的减少,流通组织化程度的提高,最终是为了实现流通的规模化。只有引导建立具有一定规模的流通组织,才能有实力完成多个环节的流通功能,从而达到降低流通环节的目的。流通的规模化也会产生规模效应,降低流通成本。

1.罗胜,杨世信.我国农产品生产流通中存在的问题[J].经济研究参考,2014(36)

2.商务部调研组.完善农产品生产流通体系的思考[N].国际商报,2013-3-12

3.张利平.农产品生产、流通、消费模式的比较与思考[J].吉林省教育学院学报(下旬),2015(5)

4.李伟华.农产品生产和流通过程中组织必要性研究[J].物流技术,2012(7)

5.中央财政4.3 亿元促农产品现代生产流通发展[J].农业工程技术(农产品加工业),2013(7)