20世纪90年代吐哈盆地石油勘探开发结果与预期目标不一的原因探析

2014-12-25李玉琪

李玉琪 张 旋

(西安石油大学石油史研究所,陕西西安710065)

0 引言

吐鲁番—哈密盆地(简称吐哈盆地)位于新疆中部,西南与准噶尔盆地相邻,西北与塔里木盆地相邻,是新疆第三大含油气沉积盆地。吐哈盆地的早期地质勘探基本上与我国其他地区在同一时期开始,但真正的油气开发却是在20世纪90年代才步上正轨。或许是由于盆地内一些早期油田良好的油气表现,在整个90年代的大规模开发中,吐哈盆地石油开发提出的预期目标是比较高的,但实际结果却不尽如人意。本文梳理了吐哈盆地的勘探过程,详细列出了在90年代开发过程中的预期目标和实际结果的数据比较,并试图从不同角度分析出造成这一差异的原因。

1 吐哈盆地前期的石油勘探

清光绪十八年(1892年),俄国地质学家奥布鲁契夫在新疆进行地质调查,拉开了中外地质学者对吐哈盆地进行地质勘探的序幕。此后半个世纪,英国人斯坦因、我国地质学家黄文弼等先后进入吐哈盆地进行了地质及资源调查。但直到1946年,吐哈盆地的地质调查都停留在综合性考察上,并没有对石油资源进行有针对性的单独勘探。

新中国成立后,吐哈盆地石油地质调查被列入国家计划,吐哈盆地真正意义上的油气资源勘探开始了。当时的燃料工业部多次组建地质勘探队进入吐哈盆地进行地质详查,勘察到36个地质构造和9个潜伏构造,在7个构造上见到油气显示,先后发现胜金口和七克台两个小油田,证实了吐哈盆地是一个具备工业勘探价值的含油气盆地。但由于同一时期内大庆油田的发现和建设,石油工业部并没有对吐哈盆地进行进一步的开发,除了已建成的油田,其他现场勘探基本停顿。

1983年,西北地区石油勘探会议提出了“石油工业勘探重点西移”的战略,吐哈盆地的勘探工作再次开启。1988年,中国石油天然气总公司在吐哈盆地设立“吐鲁番—哈密盆地石油勘探项目组”,在吐哈开钻哈参1井和托参1井两口参数井。1989年1月,台参1井获得工业油流,鄯善油田被发现。同年7月,玉门石油局成立吐鲁番勘探开发前线指挥部,将勘探工作重点转向吐哈盆地,次年又成立“吐鲁番石油勘探开发指挥部”,于1991年2月开始吐哈石油会战。到1995年会战结束时,共钻探井183口,开发井657口,发现柯克亚、丘东等14个油气田和6个工业性含油气构造。此后吐哈盆地勘探重点西移,对台北凹陷西部以及台南凹陷进行了勘探,确认了其油气资源前景。

2 20世纪90年代吐哈盆地的石油开发及数据比较

整个20世纪90年代,吐哈盆地迅速建设投产了诸如鄯善、温米、丘陵、葡北等多个油田,但在开发过程中也出现了开发结果与预期目标相去甚远的情况。虽然在现有的油田开发资料中,提及吐哈盆地的石油开发,总以“完成主要预期目标”来模糊带过,但经过详细的数据对比后却能发现,吐哈盆地的石油资源在开发中的实际表现其实是低于预期目标的。

2.1 1991—1995年吐哈石油会战阶段

吐哈石油会战开展于1991—1995年。由于恰好处于国民经济第八个五年计划的时期,吐哈会战指挥部制定了《吐鲁番—哈密油田“八五”计划》,明确“八五”期间油田要达到如下目标:新增探明石油地质储量3×108t,探明天然气地质储量200 × 108m3,原油年产能力 420 × 104t。[1]671992年7月,指挥部党工委发文,将“八五”计划中的年产目标改为“保四争五”,即把年产400×104t作为计划目标,争取年产 500 ×104t。[1]62截至1995年底,吐哈盆地累计探明石油地质储量2.08×108t(含凝析油),天然气储量731×108m3(含溶解气),原油年产量从1991年到1995年分别为20.34 × 104t、58.58 × 104t、115.19 × 104t、141.32 ×104t、220.82 × 104t,[1]2995 年 共 计 559.58 ×104t[1]6。

与计划相比,吐哈石油会战实际探明石油地质储量减少了0.92×108t,只达到目标的69.4%;实际探明天然气储量增加了531×108m3,超额完成目标。在此后几年里,石油年产量虽然逐年增加,但直到1995年,年产量仍然比目标产量少了179.18 ×104t,仅占目标产量的 55.2%。很明显,在计划时,指挥部方面认为吐哈的油气资源中石油资源所占比重应该比天然气大,且资源量可观,但实际结果却是石油资源没有天然气资源量大,且比预期的要少很多。

2.2 1996—2000年“九五”上产时期

1996—2000年是我国国民经济的第九个五年计划时期,这一时期的吐哈盆地主要在进行产能建设。1996年1月,吐哈会战指挥部编制了《吐哈石油勘探开发指挥部“九五”计划和2010年远景目标》,提出盆地石油开发的主要目标是:年产原油300×104t稳产,到2000年实现年产原油400×104t,累计产油1 702×104t;新增探明石油地质储量1×108t,稠油开发实现年产50×104t稳产[1]64-69。而根据《吐哈油气区历年综合开发数据表》[1]299可知:1995年吐哈油气区年产原油为220.82×104t,当年的地质储量采出程度为5.29%,由此可推算出1995年吐哈油气区的地质储量约为1.08×108t。同理得出2000年吐哈油气区地质储量约为1.71×108t,也就是说整个“九五”期间吐哈油气区的新增石油地质储量为0.63×108t,只达到了目标的63%。而整个油气区原油年产量只有1997年达到了300.08×104t,其余4年年产量均在280×104~300×104t之间浮动,5 年累计生产原油 1 466.94 × 104t[1]69,仅完成目标的86.19%。显然,吐哈盆地的石油开发在“九五”期间也没能完成预期目标。

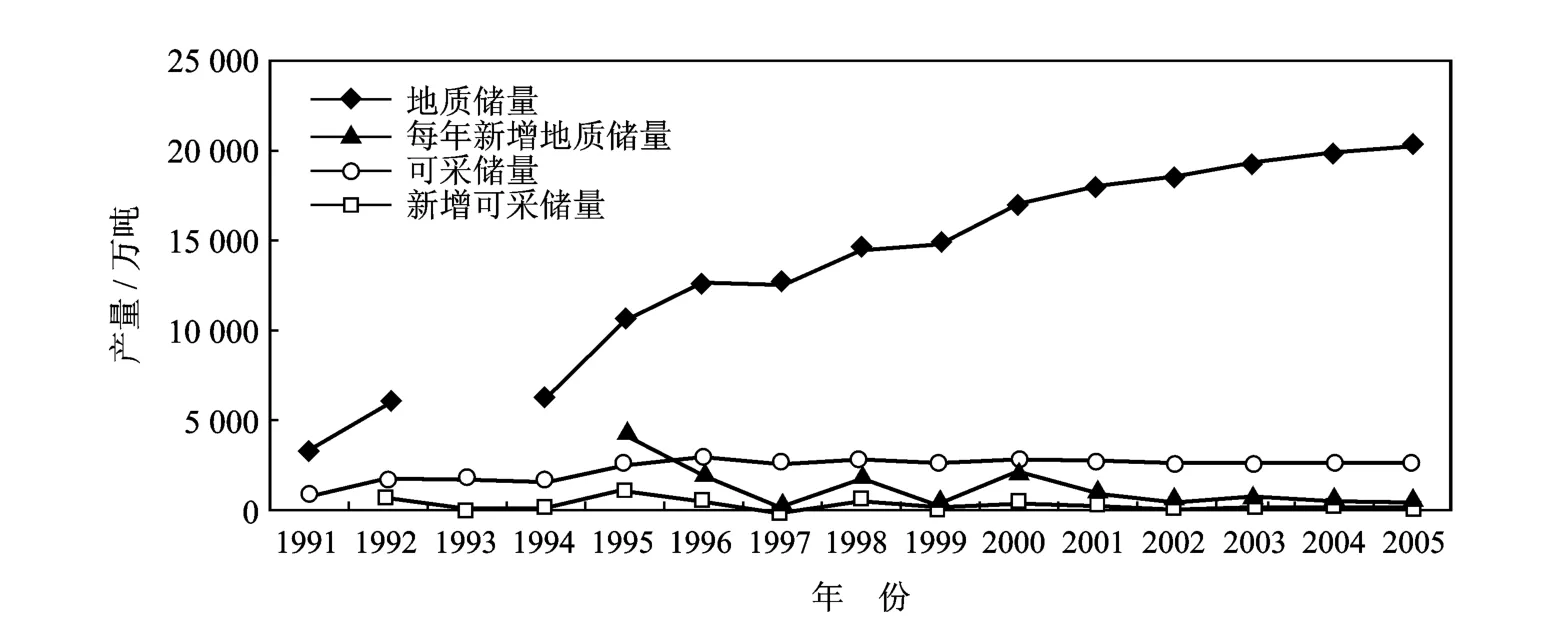

笔者以上述数据及相关资料绘制了1991—2005年吐哈盆地石油产量与储量变动图(见图1)。从图1中我们发现,吐哈盆地的石油地质储量在逐年增加,但每年的新增地质储量却是大体呈递减趋势。也就是说,虽然每年都能勘探出新的地质储量,但增速在下降;盆地内的石油可采储量与新增可采储量也整体呈缓慢下降趋势。盆地内的石油资源所面对的现实是增速在减缓,而勘探开发计划虽有降低,但比起盆地内石油资源增速的减缓仍然过高。

图1 吐哈盆地1991—2005年石油地质储量与可采储量变动图

3 现有资料下对吐哈盆地石油开发结果与预期目标表现不一的原因分析

关于吐哈盆地石油开发与预期目标表现不一的问题,中石油及当时的吐哈会战指挥部是有过分析总结的,但多为内部资料,公开资料较少。而根据已公开发表的资料仅能总结出以下两点原因。

3.1 对盆地地质条件认识的不足使勘探目标与结果产生差异

在地质学中,断层和断点都是断裂运动作用下的结果,而断裂作用对油气储存最直观的影响就是影响油气运聚。[2]158一个完整的有油气存在的地质构造,油气运动是在构造范围内进行的,对油气存储和开采不会有太大的影响;一旦构造中出现断层或者断点,油气在运动的过程中就有可能从这些断层、断点处流失,造成该储层内的油气储量减少;这些断层还会使地层压力在一定范围内出现差异,使油水运动的速度减缓或者改变油水运动的路线,从而增加开采的难度。吐哈盆地已开发的油气藏多为构造油气藏,对于构造中是否存在断层以及断层多寡的认识直接影响着制定的油气勘探和开发目标是否能够实现。以鄯善油田为例,在勘探之初研究人员认为,鄯善油田所在的弧形构造是一个完整、连续的穹窿背斜,所以在制定预期目标时对其油气前景比较看好。但是,1993年吐哈研究大队开展了油田静态油藏描述,通过地层对比,在油田范围内发现了40个断点[1]24,这些断点在一定程度上造成了构造内的部分油气流失,使后来的实际探明储量与目标中的数据相去甚远。在油田开发方案编制时,以完整的背斜构造为基础的开发方案比较简单,但在开采过程中因为出现断层和断点,不得不避开或者采用其他一些相对复杂的技术手段,使其对开采的影响减到最小,这在很大程度上延缓了油田的开发程度和原油的产出率。

3.2 相应技术发展的完善程度影响了石油开发的效率

吐哈盆地拥有一套陆相生、储、盖组合,在钻井开采时,最大程度地避免对多套储层系统的损害,才能够有效地保证储层的原始产能,提高开发效益。徐良才等学者研究梳理了吐哈盆地储层保护技术的发展过程,指出其“从鄯善油田(1991年)的开发中开始探索,在温米油田(1993年)的开发中得以发展,在丘陵油田(1995年)的开发中得以完善。”[3]39正是由于诸如储层保护等技术是一步步发展起来的,所以在这些技术还不完善时,油田的开发必然没有已经完善时迅速且到位,产量等自然也不可同日而语。随着这些技术的完善,油田的开发程度和产量才能随之提高。如1991年鄯善油田的原油年产量只有20×104t,而1993年已达到了93×104t,之后虽因含水问题产量有所下降,但直到2005年年产量仍比1991年高。技术的完善也使“九五”计划比“八五”计划完成度要高的多。除了储层保护技术,后来逐渐发展完善的稠油降黏技术和压裂等技术都有效地提高了吐哈盆地的原油产量。

但是,我们所分析的以上两个因素在所有地区的油气资源开发中都存在,而且,在技术(如储层保护技术)取得突破后,并没有使吐哈油田的新增探明储量和产量有显著提高。所以,这两个因素并不能完全解释清楚吐哈盆地为何在开发结果与预期目标上出现如此大的差异。

4 从油气成因上思考吐哈盆地的油气开发差异

既然地质条件和开发技术都不是造成吐哈盆地油气资源开发结果与预期目标出现较大差异的主要原因,笔者认为,不妨换一种思路,即从油气成因上分析。虽然并不能明确这就是造成差异的原因所在,但对于总结这一问题具有一定参考意义。

4.1 关于吐哈盆地成油原因的争论

1989年台参1井在侏罗纪煤系地层发现工业油流,国内石油地质学家和有机地球化学家们通过油源对比、东部勘探经验和国外“煤成油”盆地澳大利亚吉普兰斯盆地存在的分析,认为吐哈盆地的油气资源属于“煤成油”。而张景廉先生在《论石油的无机成因》一书中对此提出了质疑。该书指出,木栓质被认为是煤早期生烃的最主要贡献者,煤系地层中木栓质的含量将直接影响煤系地层的成油量,但是吐哈盆地内有工业油流的台北凹陷木栓质含量仅为2%左右,而木栓质含量达4%~6%的托克逊坳陷却至今没有工业油流。另外,该书还指出,吐哈盆地内理应是煤成气的天然气的C同位素组成比煤成气甲烷的同位素组成要轻。[4]27-29就此来看,吐哈盆地的石油成因是否为煤成油还有待商榷,而以“煤成油”为前导的石油勘探自然无法达到预期值。

4.2 基于有机成油论的油气资源量计算公式具有不确定性

在有机生油论的基础下,生油气量和油气资源量的计算是油气资源评价中的重要一环,而生油气量是计算油气资源量即油气资源储量等的参考,一旦生油气量的计算出现误差,该地区的油气资源量评估必然出现问题。张景廉先生在《论石油的无机成因》一书中提出,已知的生油气量计算方法都具有不确定性。比如,应用沥青含量及转化系数计算生油量公式Q=h×s×r×B×KB(Q-生油量,h-生油层厚度,s-生油区面积,r-生油层密度,B-生油层沥青含量,KB-沥青转化系数)[4]49中的沥青转化系数KB、应用沥青含量及出油系数计算生油量公式Q运=K×Q剩/(100-K)(Q运-生油量,Q剩-生油层中剩余原生沥青总含量,K - 生油层出油系数)[4]49中的生油层出油系数K等,均是从勘探程度较高的已知盆地统计计算得来,具有针对性而非广泛性,在面对不同的盆地、不同的地质条件和环境时,这些系数并不能完全适用。我国常用的计算生油气量和资源量的方法是成因体积法,公式为Q生=S×H×D×C×CK×R油×10﹣7(Q生-原始生油量,S-生油岩面积,H-生油岩厚度,D-生油岩密度,C-有机碳含量,CK-有机碳复原系数,R油-生油岩中有机质的油降解率,10﹣7- 单位换算常数)[4]52,其中必备的有机碳复原系数CK是在高温模拟试验中获得的,而在实际地质条件下有机质的演化是否如此并没有得到证实,且单位质量下有机碳的生油、生气量也是以已知的地区数值来代替,比如在计算塔里木盆地的古生代烃源岩的生油气量时就以江苏伏牛山三叠系青龙灰岩、华北下花园震旦系下马岭泥页岩来代替[4]53,这样必然会出现较大的误差。因已知的资料有限,我们没能查出吐哈盆地在做资源量的评估计算时是采用哪一个地区的数值,但其中系数上的不确定必然会使计算结果与实际数量出现误差。

4.3 在已开发的地层深部可能存在油气资源

1999年10月1日的《中国石油报》曾报道,吐哈鄯科1井在三叠系发现工业油流,并说该原油来自深部的二叠系源岩[4]29。鄯善油田的发现井——台参1井是1989年在侏罗纪煤系岩层发现工业油流的,并被认为是自生自储的煤成油。在地层中,三叠系位于侏罗系的下层,二叠系位于三叠系的下层,鄯科1井的油源是二叠系,鄯科1井和台参1井同位于台北凹陷,那么台参1井的油源也就很有可能不是自生自储,而是来自深部的二叠系。那么,以侏罗系为主的勘探显然会使盆地的油气开发受到局限。

5 结语

在石油勘探和开发中,结果与预期目标出现偏差的现象是普遍存在的,也是不可能完全避免的。从“八五计划”和“九五计划”的指标与吐哈盆地油气资源实际开发数据的差异来看,吐哈盆地石油勘探开发的结果没有达到预期目标是事实,而且,其出入已经超出了正常的“偏差”范围。

以往从地质构造和采油技术总结问题的思路解释力有限,不能完全回答吐哈盆地为什么在开发结果上与预期目标产生如此大的差异。任何一个地区在被人们完全开发之前,对其地质条件的认识都不可能是一步到位的,而开发技术也是在开发过程中一点点完善起来的,这两者都是油气资源开发中的普遍问题,但不具有特殊性,不能成为吐哈盆地油气资源开发结果与预期目标产生如此大差异的主要影响因素。

从油气生成原因角度来思考总结吐哈盆地油气资源开发结果与预期目标出现较大差异的问题,可以打开一条新的思路:油气可能存在于更深的地质构造上。吐哈盆地的石油开发主要停留在侏罗纪煤系岩层,在这一层系发现的油气资源没有达到预期目标的数值,并不能说明整个盆地没有油气资源,而极有可能是因为对吐哈盆地的油气资源为“煤成油”的判断是错误的。跳出这个框架,在更深层系勘察,吐哈盆地的油气资源勘探可能会打开新的局面。

[1] 《中国油气田开发志》总编纂委员会.中国油气田开发志(卷十):吐哈油气区卷[M].北京:石油工业出版社,2011.

[2]油气田地下构造 5章[M/OL].[2011-04-25].http://wenku.baidu.com/view/1a1ed28dcc22bcd126ff 0cf3.html.

[3]徐良才,郭文林,辜良国,等.吐哈油田储层保护技术[J].钻井液与完井液,1996(5).

[4] 张景廉.论石油的无机成因[M].北京:石油工业出版社,2001.