纺织非物质文化遗产产业化路径选择

2014-12-22马艳华莫钧钧张玉欣

马艳华,莫钧钧,张玉欣

纺织非物质文化遗产产业化路径选择

马艳华1, 2,莫钧钧1,张玉欣1

(1. 天津工业大学 经济学院,天津 300387;2. 天津工业大学 现代纺织产业创新研究中心,天津 300387)

纺织非物质文化遗产独特的文化内涵、复杂的织造技艺、特有的实用价值,使其具有保护传承的价值。近几年,对于非物质文化遗产产业化与传承保护相结合的研究开始增多。本文介绍了纺织非物质文化遗产,分析它的产业化基础、产业化与传承保护的关系、产业化的影响,结合文化资源产业化的可能路径,提出纺织非物质文化遗产产业化的路径。

纺织;非物质文化遗产;产业化;基础;路径

非物质文化遗产作为记录一个地区、一个民族文化的一种形式,受到世界各国和社会各界越来越多的关注和重视。纺织非物质文化遗产作为非物质文化遗产的一部分,其独特的文化内涵、复杂的织造技艺、特有的实用价值,使其具有保护传承的文化价值和经济价值。虽然国家在保护和传承非物质文化遗产方面做出了很多的努力,但是还是有众多的非物质文化遗产正面临着消失的危险,所以对于保护和发展纺织非物质文化遗产的研究刻不容缓,不仅需要保护逐渐消失的纺织技艺和产品,更需要寻找一条适合它的生存发展之路,传承其文化精髓,实现其各方面的价值。

一、纺织“非遗”产业化概述

纺织非物质文化遗产是以纺织品为载体,以活态形式传承下来至今的,其文化和社会特征被广泛认可的纺织技艺、技术、民俗以及相关实物产品,其中包括了工艺美术类中的传统编织工艺、传统刺绣挑花工艺、传统印染工艺以及生活知识与技能类中的传统服饰制作知识与技能。纺织非物质文化遗产中既包括了我国四大名绣在内的刺绣技艺,也包括了丝织、棉织、锦织等织造技艺,还包括了蓝印花布、蜡染、扎染等染整技艺。

目前我国已公布的三批国家级非物质文化遗产名录中,纺织非物质文化遗产都占有一定比例,但是在第三批国家级非物质文化遗产名录推荐项目中,纺织项目所占的比例却比较小。并不是没有好的纺织品可以纳入申遗项目,而是很多纺织品、纺织技艺我们还不了解,没有掌握,有些少数民族的独特的织造工艺因为没有得到有效的保护而面临失传的危险,甚至有一部分已经失传。与此同时,纺织品申报世界非物质文化遗产的项目也没有启动,到目前为止,位列世界级非物质文化遗产名录的纺织类非物质文化遗产只有中国桑蚕丝织技艺。我国虽然将包括中国四大名绣在内的各类优秀的,极具文化内涵的纺织品、刺绣工艺、织造技艺、印染工艺列入我国非物质文化遗产名录,但仍然没有切实推进这些纺织非物质文化遗产的保护和传承,也依然有很多纺织品没有的得到适当的保护。针对这些问题本文试图探索纺织非物质文化遗产产业化的路径。

所谓的产业化,是指某种产业在市场经济条件下,以行业需求为导向,以实现效益为目标,依靠专业服务和质量管理,形成系列化和品牌化的经营方式和组织形式,主要包括组织形式、市场营销、资本、技术、人才等方面。而非物质文化遗产产业化是指将非物质文化遗产作为开发项目与市场对接,通过专业化现代化的管理将其文化经济社会等价值发掘,与市场需求结合实现其价值,进一步把它作为文化产业进行生产经营。

一些纺织非物质文化遗产已经在做产业化的尝试。如苏绣,其产业化是以苏绣文化产业集群的形式,结合传统与创新,拥有完整的传承、研发、展示、生产、经营和销售的文化产业链,在保护中求得了新生,在发展中赢得了市场。也有一批纺织类的非物质文化遗产,还在探索自己的产业化道路,如贵州苗族的蜡染,在当地初步实现市场化与产业化。还有一部分非物质文化遗产还没有找到合适自己的产业化路径,原因是多方面的,可能由于其原料的特殊性无法大规模生产,或者由于制作工艺的复杂难以投入现代化机器生产,只能由传承人手工制作,或者有的少数民族传承人还没有意识到,如果将他们的这些技艺制作的产品作为他们经济文化发展的重要支撑的重要意义,如制作工艺繁杂的云锦“妆花”,傣族的织锦技艺等。

二、文化资源产业化的可能路径

传统的文化资源分为有形和无形两种具体形态,以其开发的程度不同可以划分为充分开发、一般开发、初步开发和未开发四种类型。再进一步以其产业化程度为标尺进行细分,又可以划分为较高程度的产业化、中等程度的产业化、程度低的产业化、未产业化等类型。根据以上分类,再结合传统文化资源在现实中的开发实践,在此将非物质文化遗产的产业化路径分为以下几类:

(一)同心圆式扩散

同心圆式扩散路径大致分为两类,一类与产业化的地理范围相关,另一类则与产业化的业务范围有关。

从地理范围来讲,任意一种传统文化资源的产生、形成都有其发源地,发源地可能是一个具体地点,也可能是地理上相连的一条线,还可能是一个多点散落分布的面。对于不同的文化资源而言,其能够实现的地理扩散范围是不尽相同的,但是,总体上基本都是形成以其发源地为中心,逐步向与其最近的第一级地区发展,再逐级向外扩散到稍远的第二级地区,以同心圆的形式,层层向外扩散,最终实现其影响力延伸至全国乃至全球范围。

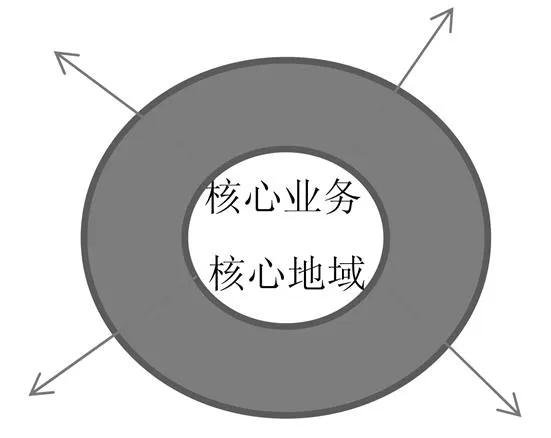

从产业化的业务来看, 同样存在同心圆式扩散路径。传统文化资源开发者以文化资源的直接转化为核心,从现实性出发进行产业化投资,获取开发文化资源的“第一桶金”。随着该产业的发展,这部分业务将逐渐趋于稳定,最终成为该企业的核心业务,为企业积累资本。随着核心业务的发展,其市场占有率的逐步稳定,在时机成熟时,企业可以向外扩展,开发与核心业务相关联的领域,可以以核心业务为圆心向外扩散,逐步扩大业务领域以期实现企业规模的壮大(见图1)。

图1 同心圆式扩散

(二)链式扩散

产业链是在经济活动中,各个产业之间存在着广泛的、复杂和密切的技术经济联系,依据前、后向的关联关系组成的一种产业系统。生产链是指与完成最终商品有关的劳动与生产过程的一组网络。供应链则是指从生产产品的物流供应到最终用户取得产品的过程中一系列的业务活动和相互关系构成的链状结构。价值链是企业在一个特定产业内从事设计、生产、营销、交货以及对产品起辅助作用的各种活动的组合。所谓的链式扩散主要包括产业链、生产链、供应链和价值链四种类型的链条扩展。每个类型的链条上都有两个节点,这两个节点决定了企业价值产生、维持和增值的主要来源,通过节点相接实现链条的对接,从而构成整个产业链、生产链、供应链和价值链环环相扣的完整模式。对于文化企业来说,在其发展的不同阶段,企业需要依据自身的实力选择适当的链式衔接方式和相应的扩散战略(见图2)。

图2 链式扩散

(三)融合扩散

融合式的扩散方式适合于无形文化资源的产业化(见图3),其转化方式由浅及深分为三种类型:第一,将无形文化资源通过某途径进行物化;第二,与第二产业和第一产业融合;第三,与服务业融合。

纺织类非物质文化遗产产业化的过程,并非简单意义上的最大程度地创造经济价值,它是经济、文化不断融合、相互促进、共同扩大的过程。对于可以进行产业化开发的纺织类非物质文化遗产,它的产业化路径也不是唯一的。我们要根据它的遗产类型、濒危状况、民族融合性、市场价值、经营环境、替代品市场等有针对性地制定适合其自身特性的产业化路径。

图3 融合扩散

三、纺织“非遗”的产业化基础

纺织类非物质文化遗产有其产业化的基础,从目前条件看,有以下几个方面。

(一)市场需求推动其产业化

现代社会,纺织文化已经成为生活品质的一个部分,消费者越来越倾向于个性化,安全性、舒适性和环保性。“花钱买快乐,花钱买舒适,花钱买健康”已经开始成为一种消费时尚,而我国的纺织非物质文化遗产显然是适应社会潮流的,它不仅有绿色的制作过程,而且它赋予了我国纺织品艺术性和文化性,因为它见证了中华民族传统文化和历史,同时也蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力和文化意识,体现着中华民族的生命力和创造力。

面对激烈的国际竞争形势,我国纺织企业不应该一味地遵循以西方的文化,西方的爱好为设计主题,而应该在立足于本土文化的基础上,在“世界潮流、固有血脉”之间寻找一个适当的结合点,做出好的设计作品来,创造出一种有别与西方的,自主创新的时尚潮流。我国纺织行业的发展形式也为我国纺织非物质文化遗产产业化提供了机会。

(二)技术创新为纺织非物质文化遗产产业化提供了条件

纺织非物质文化遗产是人类智慧的产物,适应现代经济的发展,也为现在的经济主体提高了创造性,推动经济的发展。例如:土布常常有规律的经向条纹,稍显粗糙,色牢度差,而且由于是手工织造面料幅宽比较窄,传统土布幅宽在40-50cm。 山东鲁锦实业有限公司经过多年研究,利用72项完全自主专利技术,已克服了土布的幅宽窄、缩水率大、板结、掉色、透气性差等重大缺陷,仅保留了手纺纱的文化特色,使产品具有柔软、吸汗性好、保温性好、出汗不贴身、布面幅宽大、植物色素染色的特点,是一种新型面料产品。目前鲁锦牌织物分服装面料(手纺纱、手织布、各种色织布)、各式服装、床上用品、装饰用品、厨房用品、浴室用品、化妆用品、垫类、仿真手工艺品、布艺玩具、布捻丝线、床布等十大类三百多个花色品种。鲁锦牌产品已经成为时尚、环保、天然的织物系列品牌,远销亚欧多个国家,深受中外客商青睐。当代鲁锦是结合当代先进技术制成的,而且具有一定的市场份额,在创造了一定的经济价值的同时也使我国的染织文化得到了发扬,非物质文化遗产保护与产业化得到了双丰收。

纺织非物质文化遗产的产业化是技术创新和市场需求的推动,是未来纺织行业发展的必然趋势,同时,通过产业化也解决了纺织非物质文化遗产的传承人的问题,进一步保护了其发展与传承。

(三)产业化与保护是相辅相成的

产业化与保护可以相辅相成,协调发展,其关系图如图4所示:

图4 纺织非遗传承保护与产业化协调发展

首先,要想更好地保护和传承这些民族特有的手工技艺和文化传统,产业化无疑是选择之一,只有让这些传统文化遗产适应社会,满足人们的需求,才更有利于其保护和传承。

其次,由于人们生活水平和生活质量的不断提高,人们对于有品质的消费品的追求日益明显,这就给纺织非物质文化遗产提供了一个发展空间,将这些纺织技艺融入到服装、装饰品、纪念品、艺术展品中,不仅能赋予这些产品浓厚的文化气息、文化底蕴,也能促进服装业、旅游业等产业的发展,带来更加丰厚的经济收益。

再者,国家以及各地区对于这些非物质文化遗产的保护和发展都给予了极大关注,也有一定的政策支撑,并且在一些地区政府还对这些纺织类非物质文化遗产的产业化发展给予一定的经济和创新科技的扶持和帮助。最后,有像桑蚕丝制品、苏绣、湘绣、蜡染等一系列纺织非物质文化遗产尝试进行产业化运作,并且收效明显的例子,尽管还有很多的问题和阻碍,但是,产业化的确是一条适合纺织类非物质文化遗产保护、发展和传承相结合的可行之路。

四、产业化发展对纺织非物质文化遗产的影响

(一)维持了传承人的代际传承

目前掌握着非物质文化遗产的智者(如少数民族的寨老、师公等)、传承者,随着年龄的老去自然死亡,使非物质文化遗产的传承和延续出现了后继乏人的局面。近年来的资料显示,许多著名的国家级代表性传承人先后逝世,使他们所代表的“非遗”项目因而处于濒危状态或成为绝唱,使国家级非物质文化遗产项目的可持续发展受到了威胁,许多口头传统或技艺还未及传授便消失无闻了。当代社会大多数人并不了解纺织,更不了解这些技术,所以寻找纺织非物质文化遗产的继承人迫在眉睫。而产业化不仅能解决该地区的就业也问题,也为非物质文化遗产培养了继承人。例如天利湘绣公司创建了一个湘绣文化发展与产业发展并进的平台,在职员工近400人(专职高级绣师300余人),拥有湘绣产业自主完整产业链体系的优秀团队。可见,产业化对于纺织非物质文化遗产的传承也是至关重要的。

(二)促进了其社会价值、经济价值与文化价值的统一

众所周知,中国素以“丝绸之国”闻名世界,中国南部广大地区自古以来产有蚕丝,在中国有四大名绣之说,它们分别是江苏的苏绣,湖南的湘绣;广东的粤绣及四川的蜀绣。湘绣是湖南长沙一带刺绣产品的总称,起源于湖南的民间刺绣,吸取了苏绣和粤绣的优点而发展起来。四大名绣既有了很高的社会价值与文化价值,也有很高的经济价值。

五、纺织非物质文化产业化路径的选择

(一)地理同心圆式产业化路径

由于纺织非物质文化遗产具有显著的地域性,所以几乎所有的纺织类非物质文化遗产都可以采用此种路径。特别是地方特色明显的纺织非物质文化遗产,如水族马尾绣、土族盘绣、羌族刺绣、彝族(撒尼)刺绣、满族刺绣、侗族刺绣等极具少数民族风情的刺绣;还有傣族织锦、苗族织锦、藏族邦典、卡垫织造技艺所生产的纺织产品,都可以选择地理同心圆式的产业化路径。

这些绣品、织造技艺大都繁琐复杂,织造所需的原材料取材也较为复杂独特,只有以民族聚居地即其文化遗产的发源地作为中心,在其各自的发源地做出名气、做出品牌才能辐射到与其相邻的二级地区,然后再逐步向外扩张,直至能远销世界。

以贵州水族的马尾绣为例,这种以马尾作为重要原料的特殊刺绣技艺就为其发源地带来了很大的经济效益。其借助非物质文化遗产的成功申报打响名气,在其发源地组织当地的妇女进行生产,因为马尾绣只能主要依靠手工生产,经营者就采取了包销的策略。由收购商提供样式,请绣娘制作绣品,再将其销售给各地的订货商。这样就形成了从发源地内部自产自销到向附近地区销售,最后借助其文化品牌内涵和品质远销外地的一条产业化路径。这样的逐级发展销售的模式,可以适用于这类具有特别显著的地方特色的纺织品。可以利用纺织非物质文化遗产的名气,以精巧的工艺吸引来往的商旅,便于其向外扩张销售版图,达到以发源地为中心,以品牌企业为支撑,逐步向二级、三级地区销售,在不断增强的影响力作用下,扩大生产规模,培养技术人才,形成以手工为主的规模产销模式,实现其产业化。

(二)业务同心圆式产业化路径

纺织非物质文化遗产起初的产品是单一的纺织初级产品,如刺绣类的是简单的绣品,织造技艺的成品是布匹等。这样的单一的初级产品是难以满足多元化的市场需求的,需要进行产业化业务的同心圆式扩张。如南京云锦织造技艺,中国的桑蚕丝织造技艺、南通蓝印花布印染技艺、苗族蜡染技艺、白族扎染技艺、传统棉纺织技艺、毛纺织及擀制技艺等纺织非物质文化遗产均可以采用这样的产业化路径。

以南京云锦织造技艺为例,南京云锦以色彩鲜亮,样式华丽、历史悠久而闻名于世,南京云锦在产业化的过程中,除了必须由手工完成的“云锦妆花”外,其余品种都进行了产业化发展。云锦产业化是以其云锦的布匹织锦为其核心产业,随后将这种华丽的织锦融入到现代的华丽礼服、饰品、生活用品中,形成第二级产品。在2008年的北京奥运会中,南京云锦织造的天坛、长城等织锦纪念品成为该届奥运会的特许纪念品,这不仅为南京织锦打响了品牌,也为其打开国际市场提供了契机。这样逐步扩宽生产产品的种类,以主要业务产品为之后的新品打响品牌,同时积累了经济基础,有利于这一类纺织非物质文化遗产长远发展。

(三)产业集群的链式产业化路径

链式产业化路径适合于可以进行机械化生产,又要有手工生产的纺织非物质文化遗产。能进行机械化生产能形成供应链,在机械生产中的技术创新能帮助其加快产业化的步伐,但是,这类纺织品又必须有手工制作以保证其文化的传承和保护,实现传统与创新的有机结合。如中国的四大名绣:苏绣、粤绣、湘绣和蜀绣,还有汉绣、盘绣等。

以苏绣为例,苏绣是中国四大名绣之一,以其精妙的绣工、悠久的历史而最早被世界所熟知。苏绣在产业化的过程中选择了建立文化产业群的方式,在其所建设文化产业基地发展中,逐渐形成了完整的传承、研发、展示、生产、经营和销售的文化产业链。并且形成了“一所一馆一街(镇)”的一条苏州刺绣的文化产业链,即以中国苏州刺绣研究所有限公司作为科研、展览、旅游的研发机构,以姚建萍刺绣艺术馆等一批艺术展馆作为展示、设计、经营的传承机构,以镇湖等一批乡镇生产、加工、销售基地作为苏州刺绣文化产业基地。苏绣产业化使得其在2007年就实现了年销售产值超过5亿元的骄人成绩。它在产业化的过程中实现了企业的规模化生产,满足了普通民众对于苏绣的喜爱和追求,同时也有利于培养刺绣专业人员,生产全手工绣制的高档绣品。此类产业化路径可以满足不同层次的市场需求,但是其形成的产业链所包含的节点的内容将会影响整个此种纺织非物质文化遗产的产业化,并且需要其自身具有能进行一定机械化生产的条件。

根据本文的分析探究,纺织非物质文化遗产中有些并不适用于完全投入机械化生产,这样会使这些文化遗产失去其本真价值,应该选择结合第三产业的方式建立产业链或者产业集群来实现产业化。不同类型的纺织非物质文化遗产可以选择不同类型的产业化道路,可以是同心圆的辐射式,也可以是产业链的链式等。而纺织非物质文化遗产产业化的最终目的是保护和传承这些优秀的文化遗产,所以产业化的根本目的不仅是考虑经济效益,在产业化过程中关键是不能将产业化这一手段和保护传承的根本宗旨本末倒置。目前我国纺织非物质文化遗产中的一些子项目已经开始尝试以产业化的方式来实现自身的发展,并且也初显成效。可见,纺织非物质文化遗产作为无形的文化产业,是可以将其附于一些实物并投入产业化经营,在获取经济利益的同时,更能帮助其保护、传承和发展。只要在产业化过程中选择了适合自身具体情况的产业化路径,就一定能走出一条以产业化实现经济价值,促进纺织非物质文化遗产更进一步的保护、传承和发展。

[1] 王志标.传统文化资源产业化的路径分析[J].河南大学学报,2012,(2).

[2] 王文章.简谈传统手工技艺的生产性保护[J].中华文化画报,2010,(9).

[3] 李莹.论非物质文化遗产的产业化保护—以衡水冀派内画产业为例[D].北京:中央民族大学,2010.

[4] 穆慧玲.中国民间蓝印花布的传承与开发[J].国际纺织导报,2009,(2).

[5] 段宝林.非物质文化遗产精要[M].北京:中国社会出版社,2008.

[6] 张仲谋.非物质文化遗产传承研究[M].北京: 文化艺术出版社, 2008.

[7] 傅谨.薪火相传:非物质文化遗产保护的理论和实践[M].北京: 社会科学出版社,2008.

[8] 陈华文.新时期非物质文化遗产保护与开发思考[J].非物质文化遗产研究集刊,2008,(8).

[9] 李婷婷.非物质文化遗产产业化实证研究[J].商业时代,2011, (12).

Choose the Path of Immaterial Cultural Heritage of Textile Industry

MA Yan-hua1, 2, MO Jun-jun1, ZHANG Yu-xin1

(1. School of Economics, Tianjin Polytechnic University, Tianjin 300387, China; 2. Innovation Research Center of Advanced Textile Industry, Tianjin Polytechnic University, Tianjin 300387, China)

For immaterial cultural heritage of textile industry, its unique cultural connotation, complicated weaving skills, unique practical value make it of the protection value. In recent years, research on the industrialization of the immaterial cultural heritage protection and heritage combination began to increase. The paper introduced the textile immaterial cultural heritage, analyzed the industrial base, its industrialization influence and relations of industrialization and inheritance protection. It has combined with the possible path of the industrialization of cultural resources, and put forward the path of textile immaterial cultural heritage industrialization.

Textile; Immaterial Cultural Heritage; Industrialization; Base; Path

马艳华(1970-),女,副教授,硕士,研究方向:产业经济学、纺织非物质文化遗产学.

天津哲学社会科学规划基金项目(TJYY12-073);大学生创新训练项目(201210058021).

F416.81

A

2095-414X(2014)02-0018-05