对科学理论内在结构及进化模式的几何解析

2014-12-22朱荣英

朱荣英

对科学理论内在结构及进化模式的几何解析

朱荣英

(河南大学 马克思主义学院,河南 开封 475001)

科学理论结构的几何解析是指对构成科学理论之知识元素的联结方式的几何图解,旨在以几何图形的方式表明各种知识元素在科学理论中的内在联结过程,以直观地显现科学理论所具有的内在结构性特征及其动态进化的可能趋向;而对科学理论动态发展模式的几何解析,旨在以几何图形方式勾勒几种不同科学理论发展模式动态演化的逻辑轨迹,以生动地显现科学理论进化的内在机制与基本规律。

科学结构;进化模式;几何解析

一、对科学理论内在结构的几何解析

科学理论结构的几何解析是指对构成科学理论之知识元素的联结方式的图解,旨在以几何图形的方式表明各种知识元素在科学理论中的内在联结过程,以进一步直观生动地显现科学理论内在的结构性特征及动态的进化过程。这种解析其实在古代抑或近代都不乏其人,但只是到了现代哲学才具有了完整性的形式,并成为科学哲学研究的主要论域之一。本文试图通过对科学理论内在结构三种经典模型的几何图解,揭示现代经验主义之经验证实原则及其意义划界标准,集中凸显现代科学整体的发展进步情形及其经验世界多边切入的内在关联。

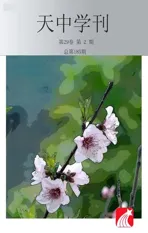

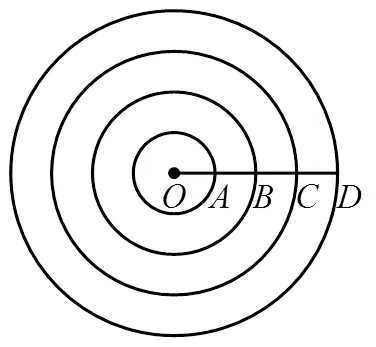

(一) 对罗素和维特根斯坦线性科学结构的几何解析

在现代西方哲学中,是罗素和维特根斯坦率先用数理逻辑来解析科学理论内在结构的。他们认为一切科学命题所反映的都是不可再分的原子事实,对象在原子事实中相互衔接的方式就是原子事实的结构[1]。而原子事实只有借助特定的逻辑形式,才能构成各种命题并形成科学体系。在每一个命题和每一个推理中,除了和它们一一对应的经验对象外,还有命题和推理的各个成分借以组合起来的一定方式,无论经验内容如何改变而结合形式是不变的。因此,检验一个命题有否及有何意义,就取决于两方面的因素,即经验蕴含和逻辑规则。一个理论,或者得到经验证实,或者在逻辑上自洽,其真假就能判断出来。与原子事实对应的是原子命题(基本命题),具体又有两种形式:一种是主宾结构即S是P,另一种是关系结构即arb(r表示关系)。这种基本形式不是命题,但是它能够给予事实以相应的逻辑值并使之结合成命题。将原子命题加以逻辑运算就形成否定的或复合的命题即分子命题,如P→非P;再如p、q→pÙq或pÚq。分子命题没有自己对应的经验事实,它们是由逻辑关系规定的,它们的真假是由原子命题的真假而确定,所以它们是原子命题的真值函项。再将原子命题及其真值函项的分子命题加以逻辑运算就形成了有全称判断(凡S是P)和特称判断(有的S是P)组成的概括命题,它的真假同样取决于原子命题的真假,并不存在与全称判断(凡S是P)对应的经验事实,而只存在S1是P、S2是P、S3是P……S是P等基本命题的逻辑的积,这完全是逻辑给予的、纯粹是虚构出来的。如果把一切原子事实都列举出来,那么我们就能通过逻辑运算描绘出整个世界,形成科学理论体系。用公式表示是:原子事实→原子句子→{S是P或arb}→{P→非P;p、q→p∧q或p∨q;凡S是P或者有的S是P}→科学理论。科学所描述的只是客观世界之特殊形式的逻辑世界,而非现实世界本身。下边的各种小圆圈表示各种原子事实和分子事实,而最高点的小圆圈表示由原子命题、分子命题及其结合而成的概括命题。原子事实及命题之间是各自独立的、一一对应的,而分子命题和概括命题取决于逻辑的形式(图中的各种虚线)。如果用平面几何图表示,都能清晰表明科学理论与经验对象之间的线性连接关系。若用几何图形表示就如图1所示。

图1

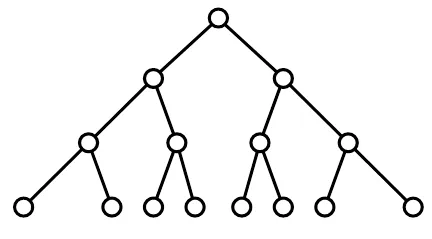

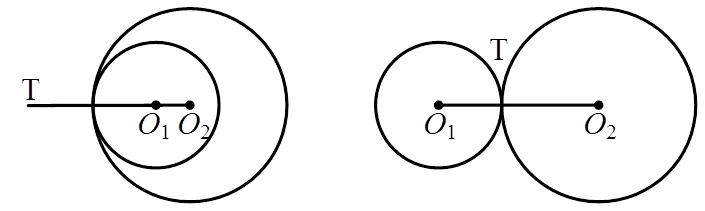

(二) 对卡尔纳普双层语言科学结构的几何解析

卡尔纳普在《世界的逻辑结构》一书中认为,判断一个句子的真假可以由经验来检验,这遵循的是可实证性原则;而判断一个句子有没有意义则要看它是否违反了语言的逻辑句法规则,这遵循的是逻辑语义标准。易言之,判定一个句子有没有意义,首先要看这个句子里有没有无意义的词,如果有,则这个句子是无意义的。其次,还要看这个句子是否符合语言句法与逻辑句法,若违反了语言句法与逻辑句法,即使不含无意义的词,这个句子也是无意义的。对此,卡尔纳普本人是这样表述的:“假定‘a’为任何一个词,‘s(a)’为这个词出现在其中的基本句子,那么‘a’具有意义的充分必要条件,可用如下各种表述表现出来……1,同一事情‘a’在经验中的标准已知;2,‘s(a)’可以从某种基本的观察句子推断出来;3,‘s(a)’的真值条件已经确定;4,证实‘s(a)’的方法已知”[2]15。可见,在卡尔纳普的双层语言结构中,存在着双层语言模型即理论语言和观察语言,它们之间又是通过什么取得联系的呢?他认为,靠的是对应规则。在其设计的双层语言模型中,全部科学语言L被看作包含两个部分:观察语言LO和理论语言LT。而观察语言LO由观察语词VO和一些逻辑常词(如大于、小于等)组成。观察语词VO是标志事件或事物的可观察属性词(如“红”、“蓝”等)或者它们之间的可观察关系谓词(如X大于Y等)。而理论语言LT由理论语词VT和数学语言(包括一些逻辑常词)组成。理论语词VT是用来表示一般不可观察或非观察对象(例如“电子”“场”等)。观察语言LO中的语句为直接经验语句,可以直接得到经验的支持;而观察语词VO与理论语言LT的关系通过对应规则C相联系,对应规则C对科学理论获得经验证实来说是至为关键的,没有它一个理论就不能获得检验并确保其意义。总之,在上层是关于理论的陈述即全称判断,下层是关于观察事实的陈述,二者通过对应规则联系起来,使得理论陈述还原为经验陈述,进而使得整体语句乃至整个科学理论体系都得到经验证实。具体逻辑图式是:科学语言L=观察语言LO{VO(如,红、蓝)+逻辑常词(如,X大于Y)}+理论语言LT(理论语词VT和数学语言)。若用几何图形表示就如图2所示。

图2

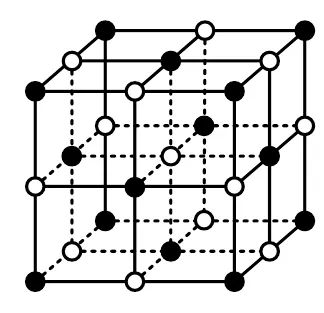

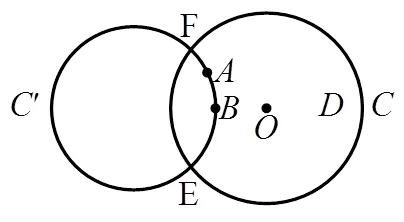

(三) 对哼普尔和奎因“安全网”科学结构的几何解析

哼普尔与奎因一样,主张放宽经验主义的检验标准,认为经验验证是可取的,但是太过狭窄了,必须以整体论的意义观取代最初原子论的意义观。因为,科学理论接受检验的不是个别的词而是理论体系本身,从整体主义角度看,经验论传统中关于两类命题及意义的划界标准都必须进行调整,意义检验的最小单位不是一个个孤立的词而是科学体系,“理论词汇不是单个地、零碎地引入的,而是成批地、系统地逐渐生成发展的。在科学的研究中,概念的形成和理论的形成必须携手前进”[3]77。据此他提出了类似安全网的理论结构模型,用公式表示就是:T=〈C,R〉。这里,T表示任何一个理论系统,它由两类句子C和R组成。C是不加解释、不证自明的公理验算句子,它们是一些原始术语,它们的意义不是在理论系统内部得到确证,相反,而是要确保理论中其他术语借此而获得检验;R表示的一些原初假说即关于对应规则的句子,由这组原初假说通过逻辑验算而得到理论中其他句子,它把某些理论术语加以经验解释,从而使整个公理验算系统具有经验内容。在受到反驳后,他又将此公式修改为:T=〈T.B〉,T是内在原理,它们详细地说明了由理论假定的实体和过程,以及支配这些实体和过程的理论性定律;B是连接原理,它指出了理论假定的基本过程和可观察现象之间的关系。他曾经将科学理论的内在结构比喻为一个保护杂技演员的安全网,其底层是观察层次,由观察语句组成。理论系统中只有少数理论语句,即已定义的词项(网络),通过语义规则或者连接原理(支撑杆)与观察层次中的观察语句有直接联系;还有一部分理论陈述是未定义的词项(与支撑杆不是直接联系在一起的网结),则要通过公理(网线)与其他的理论语句连接起来,因此,未定义的词项(网结)与观察语句只有间接的关系,它要在理论系统整体中获得意义。奎因也认为,科学理论犹如一个大网络,它也随经验事实的变化而变化,但是各部分变化的程度是不一样的,处于网络边缘的具体科学和应用科学与经验事实联结的紧密一些,它们随经验事实的变化的程度要大得多;处于网络较内层的理论科学,只是受到经验的间接影响,随着经验事实变化的程度要小一些;数学和逻辑学处于最中心地带,远离经验事实且高度抽象,一般不随经验事实的变化而变化,但是它们也不是固定不变的永恒真理,也要通过具体科学和理论科学的多层中介而与经验事实发生联系,它的意义与科学整体相关联。若用几何图形表示就如图3所示。

图3

二、对科学理论进化模式的几何解析

对科学理论进化模型的几何解析,是指对科学理论动态发展模式的图解,旨在以几何图形的方式勾勒出在各个不同时期提出的科学理论发展模式动态演化的特征,以进一步直观生动地显现科学理论进化的内在机制与基本规律。本文通过对五种经典的动态发展模式进行图解,阐释了科学理论发展原本就是渐进与飞跃、质变与量变相统一的过程;而现代科学主义思潮在不断接近与融入现代人本主义思潮过程中,其辩证性和正确性程度日益增加[4]。

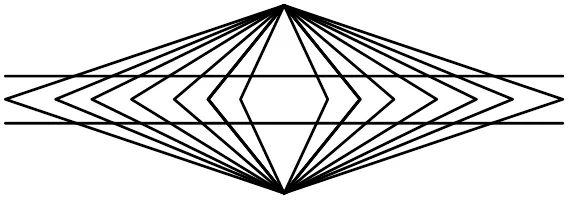

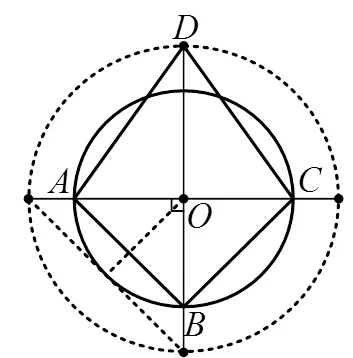

(一) 对经验归纳主义累进模式的几何图解

传统归纳主义认为,科学理论从单称命题到全称命题再到理论整体的递进过程,纯粹是经验蕴含在数量上的增加,没有描述出科学理论发展的那种渐进性的中断和跳跃式中的革命变化。这种没有质的飞跃的平缓进化,犹如中国套箱式的逐渐增大,又叫“中国套箱模式”的发展[5]126。一个相对自足的理论为另一个经验蕴含较大的理论所吸纳,而这个较大经验蕴含的理论也将归化到比之更大的理论中去……整个科学理论就是在不断地吸纳与归化中发展的。总之,该理论模式认为,科学发展是线性积累的,其间没有质的变化只有量的积累,换言之,知识的增长是经验命题不断归并的结果,科学发展的整个过程是经验蕴含不断追加的结果。这种模式可简略记述为:经验事实的不断累积→归纳出相应的经验命题→提出一定的科学假说→经过多次观察和实验→发展为一个科学理论。这一动态发展模式的逻辑出发点是一定量的经验事实和观察命题,能不能经受住经验的检验被看作是科学理论能否得以成立的全部基础。一切科学理论都必须建立在经验的基础(原点O)之上,唯有得到经验证实才能从中归纳出科学定律和科学理论来,科学发展的动态过程就是理论中经验蕴含的绝对量不断增殖和不断追加的过程,整个科学进化史其实就是科学理论经验蕴含量不断渐进积累的历史,科学理论发展史就是渐进性的演化史。以公式表示就是:“(事实ABCD→归纳出一般规律R1)+(更多事实N→归纳出更一般规律R2)=科学理论”。如图4所示。

图4

(二) 对经验证伪主义否定模式的几何图解

波普尔反对逻辑经验主义的经验证实原则,提出了否定性、革命性的经验证伪主义。在他看来,科学理论都是与经验事实有一定距离的理论整体,靠经验累积并不能证实它相反而只能证伪它。科学是可错的,科学是具有批判精神的。科学知识的增长不是纯粹观察的结果,而是采用猜想与反驳的试错法,一个理论不断被另一个理论证伪或者推翻的结果,科学发展史就是理论不断被证伪或者推翻的历史。科学理论的动态进化过程,根本不是什么纯粹经验蕴含量的累积过程,经验蕴含量的累积总是有限的,它根本不能确证一个一般性的科学理论,但是只有存在一个反例就能危机到这个科学理论的可靠性。科学理论的动态进化是从一种质态飞跃到另一种质态的过程,是科学发展的跳跃性、革命性的过程,它体现了科学理论发展的渐进过程和连续性的中断。用公式表示是:“P1→TT→EE→P2……”。其中P1,表示问题,TT表示试探性理论,EE表示消除错误或批判性检验,P2表示新的问题。换言之,科学理论的增长永远开始于问题并终结于问题,问题是引导科学前进的根本动力,它的不断深化就能启发出更多的问题。人们总是从某个问题P1出发,提出一个尝试性理论TT,然而它可能包含错误,所以必须经过消除错误的步骤EE,进而发展到一个正确的理论,这一理论又产生了新的问题P2。这一动态进化模式突破了归纳主义的经验累积模式只反映科学发展的渐进性一个方面特征的局限,而是凸显了科学进化的不断革命的飞跃性特征,强调通过“试错法”进行“大胆猜测,严格检验”,并成为善于“从错误中学习”[6]155的特定问题专家。

图5

(三) 对基于范式进化模式的几何图解

库恩对波普尔逻辑证伪主义之“猜测与反驳的科学观”持反对立场,认为不断实现革命性飞跃的科学动态模式与科学发展的真实历史并不一致,片面强调证伪而否定证实,忽视二者辩证统一关系,不利于很好说明科学理论发展的基本规律。为此,他提出了一个科学革命的发展模式:“前科学→常规科学→科学危机→科学革命→新常规科学→……”。这里所说的“前科学”是指,尚未形成统一范式的科学阶段,科学家们尚未形成一个具有共同信念、方法、习惯的科学共同体,各有各的信念、各有各的方法,各种理论长期论争、莫衷一是。这里所说的“常规科学”是指,科学家集团形成了统一的研究范式的成熟科学阶段,科学共同体受共同范式支配,步调一致地破解各种难题、化解各种危机,对共同恪守的研究范式坚信不疑且极力保护。这里所说的“科学危机”是指,科学家集体对原来一致坚守的旧范式丧失了相信的科学阶段,它导源于反常与危机的不断增多,旧范式无论如何调整都不足于求解越来越多的新质疑、新问题,逐渐对范式本身表现出不信任,这样就危及科学理论本身存在的正当性。科学危机往往意味着科学发展重大机遇的到来,它能催生新范式取代旧范式之科学革命的到来。这里所说的“科学革命”是指,科学危机发生后,科学家集团中具有大胆探索精神的一部分青年人,开始探索各种新的范式以成功解释和吸纳各种反常、反例(ABCDEF等),以化解科学危机,直到最后以新范式取代旧范式。科学革命发生后就进入到新的常规科学时期,共同体又在新的统一范式支配下进行工作,新的一轮发展又将持续进行。科学发展的动态模式就是常规科学与科学革命不断交替的过程,是渐变与飞跃不断统一的过程。如图6所示。

图6

(四) 对基于研究纲领进化模式的几何图解

拉卡托斯在库恩范式理论基础上并经过一番改造形成了自己科学研究纲领的理论。他认为应该用“科学系列”的概念取代了“科学理论”的概念,任何一个科学理论体系都是一个科学研究纲领,只有以之为对象才能更好地揭示科学理论体系的那种柔韧性和继承性。科学研究纲领有自己复杂的内在结构,它由四个互相联系的部分组成:一是由最基本的理论构成的“硬核”,它是坚韧的、不容反驳的、不许改变的核心内容,在本质上规定着一个科学研究纲领的性质与状况,在科学研究活动中具有基础性的决定作用,它的一系列规则与方法均为科学共同体所集体捍卫与恪守。如果它被否定了,整个科学研究纲领就倒塌了。二是保护科学研究纲领“硬核”的“保护带”,它由许多辅助性假设构成,它的职责是主动地将反驳的矛头引向自身,通过调整、修改甚至全部更换辅助性假设,以防卫“硬核”免遭经验事实的反驳。三是“反面启示法”即在方法上的反面的禁止性规定,采取一些禁令以应对目前面临的各种反常。禁止科学家集团将反驳的矛头指向“硬核”,并千方百计将之引向“保护带”,通过修改、调整或者增设“保护带”以避免“硬核”受到冲击。四是“正面启示法”即积极的鼓励性规定,它由一些“部分的提示”或者“部分的暗示”所构成,通过增减、修改辅助性假设的方法以发展、完善科学研究纲领,鼓励科学共同体按照预先设想好的研究方向、方针和步骤进行研究,从根本上消除反常以保护整个研究纲领。基于科学研究纲领的进化模式是:“科学研究纲领进化阶段→科学研究纲领的退化阶段→新的进化的研究纲领证伪并取代退化的研究纲领→新的研究纲领的进化阶段→……”。科学研究纲领具有整体性、开放性、连续性和继承性,它表明经验的反驳并不能立即证伪或者证实一个科学体系,新理论整体上的预见能力之大小才是检验理论进化或者退化的标准,较好地体现了科学理论进化的渐进与飞跃、质变与量变的辩证整合。如图7所示。

图7

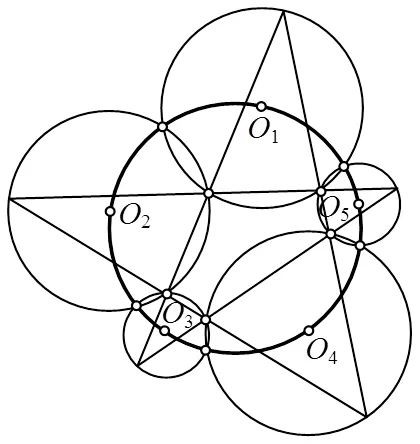

(五) 对基于多元论、信息域、研究传统进化模式的几何图解

费耶阿本德强调科学研究是一种无政府主义事业,一切普遍的方法、规则和传统都应被去掉,而主张“不做规定、怎么都行”,科学理应多元发展、无边宽容,在互相兼容中不断增生和扩散,推动科学进化。用公式表示是:“多元融通+韧性原理+增生原理=科学进化”。夏佩尔提出“信息域理论”来描述科学理论的进化,在他看来,任何科学理论都有自己的“信息域”,它由观察得来的经验事实和来自科学家集体的共同信念(学科的理论、方法、观点、原则、信念等)各种信息组成的一个整体,它并非固定不变也在不断变化,不过是整体推进的。信息域中的核心问题的改变及各种项目的不断增减,都不会改变抛弃信息域自身,相反它是在不断的合并、分化与重组中实现进化的。用公式表示是:“信息域=经验事实(经验信息项abcd…n不断修改)&共同信念(理论信息项ABC…N不断修改)”。而在劳丹的“研究传统理论”看来,科学是为了解决问题的,它必然随着问题求解力的发展而不断进化。其进化的模式有二,一是通过修改研究传统的一些具体理论而实现求解力的进化;一是通过调整核心部分而实现研究传统本身的“自然进化”,研究传统不是固定不变的,但是它不会完全抛弃,相反,它总是通过修改核心假设中的某些部分内容获得进化。用公式表示是:“问题1→理论1→问题2→理论2……”。这三种表述均可用图8表示。

图8

[1] 朱荣英.自然事实、客观事实与科学事实——当代科学哲学关于三种事实的理性辨析[J].郑州轻工业学院学报,2012(6)(《新华文摘》2013年第9期转摘).

[2] 洪谦.逻辑经验主义[M].北京:商务印书馆,1989.

[3] 舒伟光,邱仁宗.当代西方科学哲学述评[M].北京:人民出版社,1987.

[4] 朱荣英.试析现代西方科学发展观的辩证性蕴涵[J].河南大学学报:自然科学版,2005(2).

[5] 刘大椿.科学哲学通论[M].北京:中国人民大学出版社,1998.

[6] 夏基松.现代西方哲学[M].上海:上海人民出版社,2006.

The Geometric Analysis of Internal Structure and Its Evolution Model of Science Theory

ZHU Rong-ying

(Henan University, Kaifeng Henan 475001, China)

Geometric analysis of science structure model refers to constitute geometry diagram of knowledge element connection, which is designed to show that all kinds of knowledge elements in the form of geometric in the process of inner connection in science theories to intuitively show the inner structural features and dynamic evolution trend of science theory. And the dynamic geometric analysis of scientific theory aims to outline several different patterns of dynamic logical evolution paths of the science theories and display the law and mechanism of the evolution of science theory.

science structure; evolution model; geometric analysis

2013-11-13

河南省高校人文社科研究中心资助项目(sci:2013-51/1)

朱荣英(1963―),男,河南尉氏人,教授,硕士生导师。

B80-0

A

1006−5261(2014)02−0023−05

〔责任编辑 赵贺〕