当代文学诧异“风景”的美学统一:余华的海外接受

2014-12-22刘江凯

刘江凯

〔本文系二○一二年国家社会科学重点课题“中国当代文学海外传播研究”(批准号:12AZB086),二○一二年教育部人文社会科学青年项目“本土写作与世界影响——中国当代作家海外传播研究”(批准号:12YJC751054)阶段性成果〕

迄今为止,余华和莫言可以说是海外影响最出色的两位中国当代作家,如果说莫言是本土性、民族性见长的世界写作,那么余华则是极简化的人类性、世界性写作。他们的写作特点都有效地融入了世界文学。因此莫言获得二○一二年诺贝尔文学奖时,笔者在为莫言高兴的同时也为余华感到深深地惋惜。和其他当代作家一样,相对于日渐深入系统的国内研究,余华的海外传播研究目前也并不充分。同一研究对象在不同民族国家、文化语境中的传播问题,以及全球化的发展使得这种跨语境的传播更加普遍和快速,要求我们应该具备一种跨语境的研究视野与能力。当同样的对象处于异质文化的研究视域时,无疑可为我们提供一种充满对话、启示和张力的观察角度。通过对余华作品海外接受的研究,不仅可以更好地反思他的创作与经典化过程,同时也可以在更为开阔的世界文学语境中观察中国当代文学的实绩与问题。

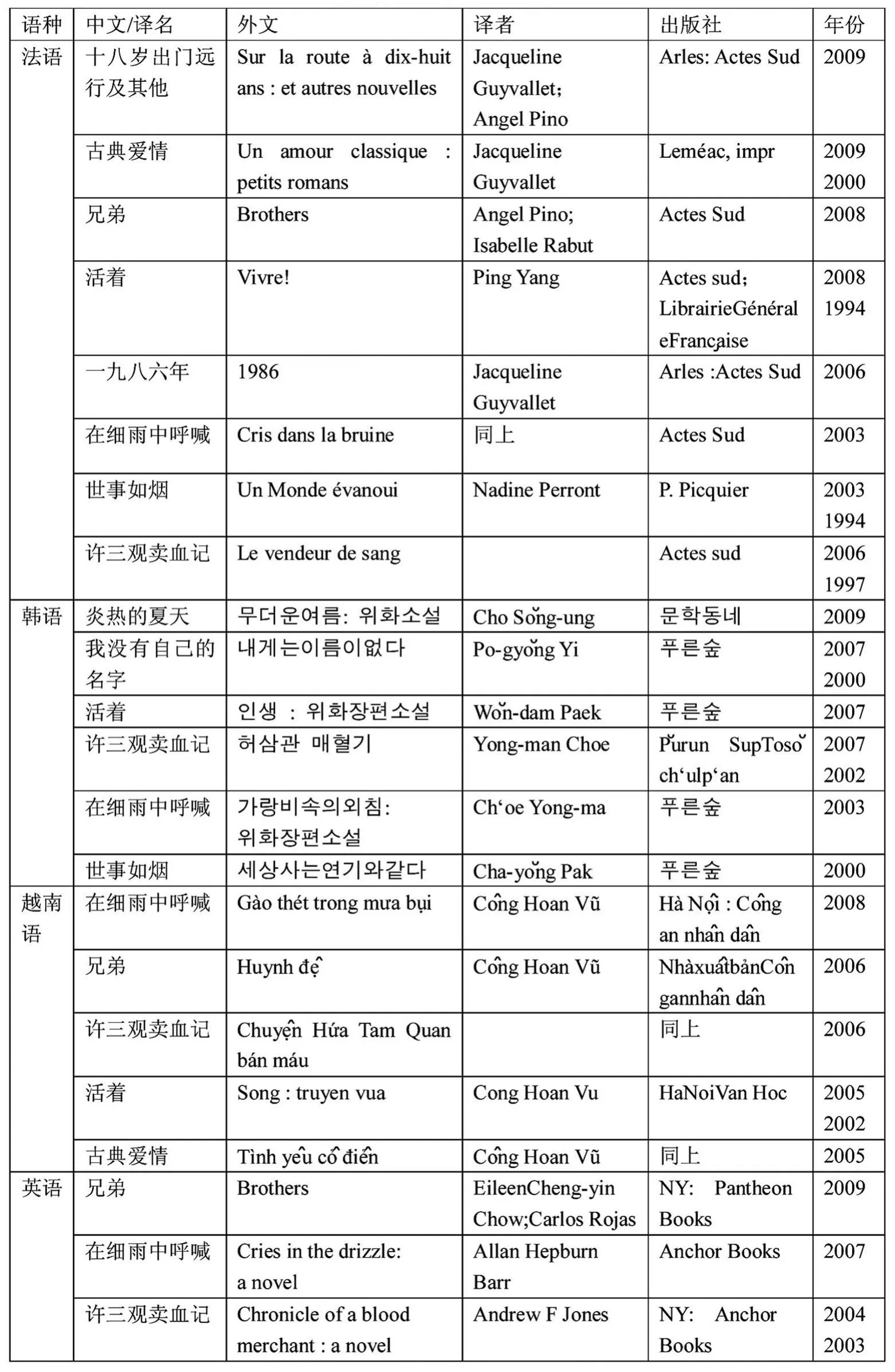

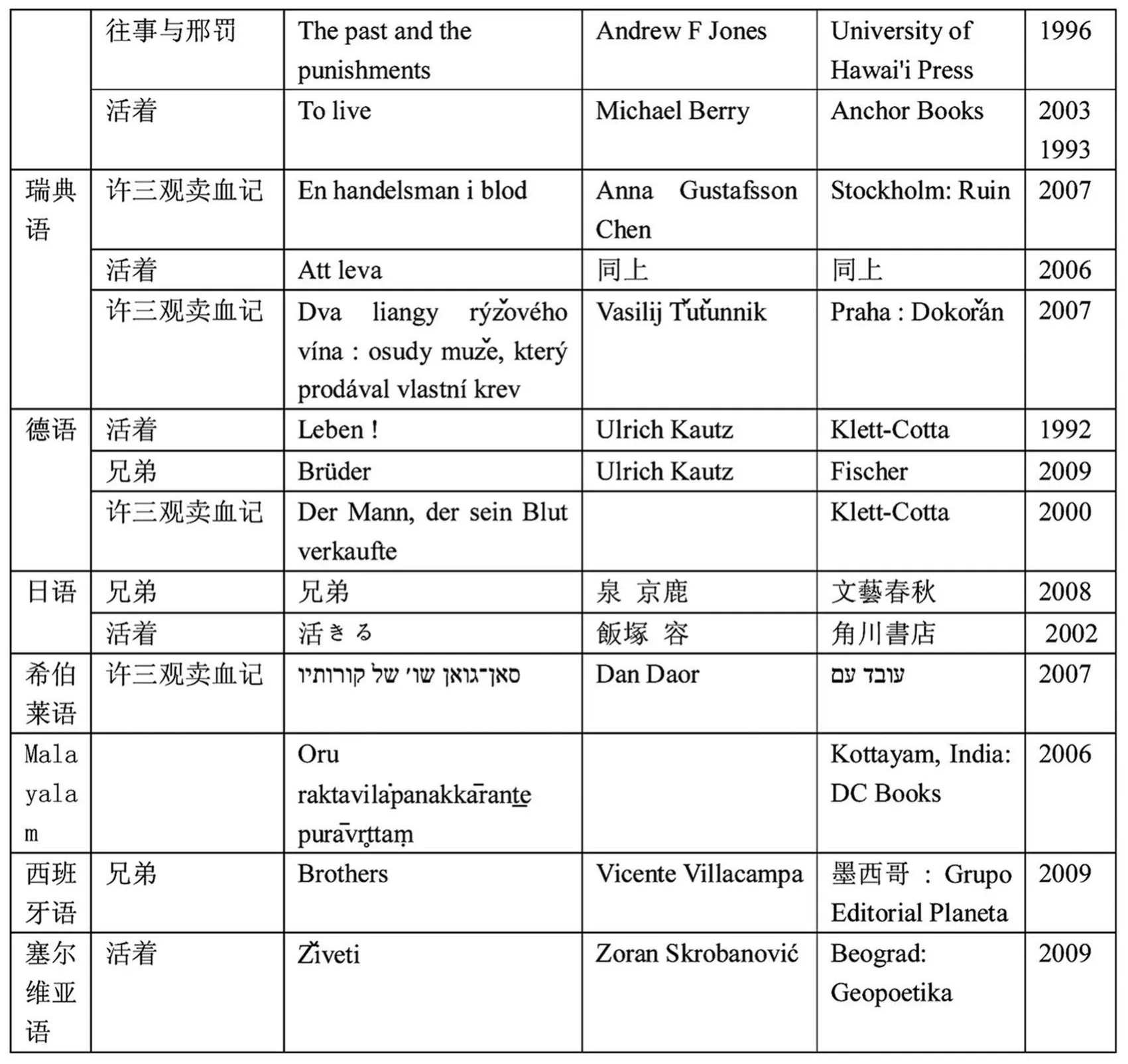

一、“出门远行”的作品规律与差别

以先锋文学创作成名的余华,随着一九九一年《细雨与呼喊》、一九九二年《活着》的发表,在九十年代的写作转型中迅速走向经典,并开始了作品的海外传播之旅。余华最早的外文译本是一九九二年德译《活着》,但我们更愿意把一九九四年视为余华小说全面向外传播的扩张元年,因为这一年其代表作《活着》被译成多种语言单独出版,其作品陆续被广泛译介到其他国家,如法国Hachette出版公司出版了《活着》,Philippe Picquier公司出版了小说集《世事如烟》;荷兰De Geus公司出版《活着》;希腊Livani也出版了《活着》。为了更加详细、全面、准确地了解余华作品的海外传播情况,我们综合利用了各种手段最大限度地获得余华作品的外译信息。

余华的作品翻译远不止于表中所列。根据余华自己博客提供的资料,表中出现但信息不完备的语种有:韩文《活着》(韩国绿林出版社,一九九七)、《许三观卖血记》(一九九九)、《在细雨中呼喊》(二○○四);《夏季台风》(韩国文学村庄出版社)、《一九八六年》、《战栗》;《兄弟》(韩国人文出版社,二○○七);《灵魂饭》(二○○八)。越南文《活着》(越南文学出版社,二○○二);德文《活着》(德国 KLETT-COTTA出版社,一九九八;btb出版社,二○○八);《许三观卖血记》(KLETT-COTTA出版社,一九九九;btb出版社,二○○四)。西班牙文《活着》(西班牙Seix Barral出版社)、《许三观卖血记》、《兄弟》、《在细雨中呼喊》。印度 Malayalam语《活着》(印度Ratna出版社)、《许三观卖血记》(印度Ratna出版社,二○○五)。

余华作品翻译统计列表

续表

表中没有出现的语种作品有:意大利文《折磨》(意大利 EINAUDI出版社,一九九七)、《许三观卖血记》(一九九九)、《世事如烟》(二○○四);《活着》(DONZELLI出版社一九九七;Feltrinelli出版社,二○○九);《在细雨中呼喊》(DONZELLI出版社,一九九八);《兄弟》(上部,Feltrinelli出版社,二○○八;下部,二○○九)。荷兰文《活着》(DE GEUS出版社,一九九四)、《许三观卖血记》(二○○四);葡萄牙文《活着》(巴西 Com-panhia das Letras出版社,二○○八)、《许三观卖血记》、《兄弟》(长篇小说);挪威文《往事与刑罚》(挪威TIDEN NORSK FORLAG出版社,二○○三);希腊文《活着》(希腊Livani出版社,一九九四);俄文《许三观卖血记》(俄罗斯《外国文学》月刊连载);捷克文《许三观卖血记》(捷克Dokoran出版社);斯洛伐克文《兄弟》(Marencin PT出版社,二○○九);泰文《活着》(泰国 Nanmee出版社)、《许三观卖血记》、《兄弟》。

以上资料显示:从语种规模来讲,余华的外译作品语种有二十种,数量不算少。从传播区域来看,主要集中在欧洲和亚洲,几乎没有看到非洲和南美洲(仅有墨西哥)的出版信息。这是一个很有意思的现象,说明余华的作品传播主要遵循着两个基本规律:其一是经济文化的发达性,如欧洲语言的传播国家其经济水平和文化传统也相对发达;其二是历史文化关联性,这一点以亚洲国家日本、韩国、越南、泰国、印度的传播较为突出,它们都和中国有着密切的文化渊源,形成某种共同的文化圈。

从传播特点上看,余华的海外传播首先从德语、法语、英语开始,由代表作《活着》牵头,然后渐渐地扩展到其他语种。这一点,余华、苏童、莫言三位作家具有相似的特点,即首先都有代表性的作品打开海外市场,而欧美市场,尤其是英、德、法三大语种的译介往往会极大地带动其他语种的翻译传播。另一位海外传播也很广泛的作家卫慧在形式上也具有相似的特点,她靠《上海宝贝》首先在英、德、法语种取得市场,然后一举拿下二十余个语种的海外拓展。卫慧是爆发性的海外拓展,给人昙花一现的印象,和余华他们凭着多年的艺术积累不断开拓当代文学的海外市场有着显著的区别。

余华最早的英文版单行本应该是Anchor Books公司一九九三年的《活着》,他的长篇小说,除新作《第七天》因为出版不久,海外翻译状况还不清楚外(韩文版已出),其余都被译成不同语种出版。余华在和笔者的交流中表示:小说里《活着》在美国、西班牙和意大利最受欢迎,《兄弟》在法国和德国最受欢迎,《许三观卖血记》在韩国最受欢迎,《兄弟》在日本的影响也是大于《活着》。他还为我们提供了一个重要且有趣的问题:在截至目前翻译出版的四部长篇小说中,《在细雨中呼喊》出版的国家最少,其他三部长篇出版的国家都在十五到二十个之间,《在细雨中呼喊》大约只有七个国家出版,没有什么影响(没有什么评论),读者也不关心,这个让他有些失望。我们知道《在细雨中呼喊》在中国得到了很好的评价,也是余华自己很喜欢的作品,可是走出国门后就远不如另外三部长篇了,余华本人似乎也非常好奇其中的原因。这种中外不同的接受差异既是客观的存在,更是我们今后研究中要做出进一步解释的重要问题。

以余华的四部长篇小说的中外接受反差为例:《在细雨中呼喊》的国内批评反应较好,但国外却是几部小说反响最小的。《活着》刚出版时,国内批评反应并非一致叫好,甚至有许多批判的声音,而在一九九八年后却迅速成为余华最著名的小说,海外则持续看好。《许三观卖血记》的国内外批评反应相对持平,而《兄弟》却又有着明显的差异——海外似乎好于国内。这些现象背后的深刻原因,正是我们要特别关注的问题。余华提到很多年前在巴黎,一位法国的著名评论家告诉他读完了刚刚出版的《在细雨中呼喊》,以为这是在《活着》和《许三观卖血记》之后完成的第三部长篇小说,直言让他失望。听完余华解释这是他的第一部之后才客气地说可以理解。同样的评论也出现在美国,当年兰登书屋出版《活着》和《许三观卖血记》后,曾经拒绝出版《在细雨中呼喊》,他们开会讨论后认为《活着》和《许三观卖血记》在美国有了不错的反应,如果接下去出版《在细雨中呼喊》的话,可能会毁了余华在美国的前途。在余华的坚持下,兰登书屋还是出版了《在细雨中呼喊》,结果是确实没有什么评论,不过倒也没有毁了余华在美国的前途。

就个人的阅读感受来说,《在细雨中呼喊》比较难“进入”,在叙述形式和故事内涵方面杂糅了“先锋”和“传统”写作的两种风格,读起来有点分裂的感觉,读者很不容易把握其中的意旨。国内批评家因为熟悉当代文学的发展及余华个人的写作变化,所以对该作的“变革”力量和价值更容易看清楚,也有及时的批评反应。《活着》相对于《在细雨中呼喊》和《许三观卖血记》,甚至没有看到当时批评界专门的讨论文章,褒贬争议中,有人认为这是一种先锋精神的倒退,似乎又回到了现实主义的套路上去。而《许三观卖血记》出版后,不仅有专门的讨论文章,而且多有肯定之意,这和该作的形式感强且容易感受大概很有关系。《活着》缘何在一九九八年之后迅速成为余华的经典代表作?《兄弟》的海内外批评反差又对我们有哪些启示?余华为我们提供了极好的海内外接受反差分析案例。

如果仅从读者接受的效果来讲,《活着》等作品都比较好进入,没有过多的形式纠缠和叙述实验,内容情节清晰,人物形象鲜明,语言简练,情感真挚,在表达中国经验的同时也很好地融入了人类性的主题,小说潜在的指向性或批判性都很明确,都比《在细雨中呼喊》更容易识别。由此,笔者推断余华的新作《第七天》,这部“当代性”突出的作品,也会以其勇敢的批判性继续得到较好的海外接受。

与我们臆想印象不同的是,余华的外译语种最多的不是英语,而是法语、越南语,甚至韩语。就笔者对苏童、莫言等当代作家的统计资料而言,整体上法语和越南语的翻译数量确实比英语要多一些。具体又各有不同,比如莫言在日本的传播和接受就比苏童和余华要广泛许多。还有一个现象是三位作家每个语种都会拥有一个比较稳定的翻译者,由此看来,找到一个合适稳定的译者,对于作家的海外传播是非常重要的事情,如果这个译者本身又是声名卓越的大家则效果更好,比如葛浩文之于莫言、马悦然之于李锐。

海外不同国家对中国当代作家的接受程度有所区别的原因非常复杂:和作家风格、作品内容、翻译质量、宣传营销以及所在国的历史文化传统,民族性格等都有关系,除了国家的整体原因外,甚至还有非常偶然的个人因素。比如莫言、余华都在越南有着很好的翻译介绍,甚至能形成某种热潮,但余华在越南整体上存在着非常明显的“翻译先行,研究滞后”的现象。越南批评界这种“缺席”的状况有一部分来自历史社会经验的隔膜,还有一部分是越南文学批评实力所导致的,甚至和两位作家的译者也有关系。比如莫言的越南语译者是汉学家、文学批评家陈廷宪(),他专门译介莫言作品的同时也是越南研究莫言的专家。而余华的译者是武公欢( ),今年已七十二岁的武公欢虽然是余华作品在越南的翻译代理人,但他只是翻译,并不研究和评论余华。

二、“精英”与“大众”的并行:余华海外接受的特点

首先需要申明的是:当代文学在海外整体的接受特征依然是十分边缘化,不要因为中国媒体或者学术热点的集中讨论,产生宣传式的虚假繁荣印象。莫言获得诺贝尔文学奖除了带动他本人的海外接受状况外,在短期内于大局不会有实质性影响。当代文学的海外接受除了依靠作家的创作实力外,和整个国家的综合国力也确有关系,还和接受国有关系。比如美国和德国对于外国文学的接受差别就很大,不论是王德威的观察,还是美国的图书调查报告都证明:外国文学在美国所占的份额不超过百分之三。其实就文学而言,一个更准确的统计数据是连百分之一都不到,只有百分之零点七。请注意,这一特点并不针对中国文学,而是包括日本、法国、德国等其他美国以外的文学。而德国的外国文学所占份额却远远地超过了美国,按照顾彬的说法,德国每年出的书可能百分之七十是译本。另一方面,和《上海宝贝》、《狼图腾》这类海外“新一本书”现象不同,余华等实力作家的海外接受在“精英”和“大众”两个层面,整体上都呈现出缓慢稳定的开拓特点。

随着余华作品外译质量和规模的提高,他也渐渐地进入到海外各种奖项的关注视野。如一九九八年《活着》获意大利文学最高奖——格林扎纳·卡佛文学奖。《许三观卖血记》、《往事与刑罚》、《在细雨中呼喊》、《兄弟》等也都获得各种海外重要奖项。我们知道,获奖有两个基本意义:众里挑一和价值肯定,在客观上是作品开始获得经典地位的标志之一。虽然不同的奖项关注的角度并不相同,获奖与否也并非作品艺术高下的绝对标准,但考察获奖情况无疑是我们观察作品接受程度一个较好的参照。相对于各类国内的文学大奖,余华似乎有点“墙里开花墙外香”的意思,其海外奖项不论是从数量还是份量上讲,都似乎超过了国内奖项。从时间上来看,《活着》是一九九二年发表,一九九四年开始收获包括港台地区的各类奖项,随着翻译的推进,在近十年的时间里收获了包括意大利、法国等国图书大奖,其海外接受和经典化的速度相对还是较快的。海外获奖以及影视改编和作家国内经典地位的形成会有什么样的关系?让我们先看余华、苏童、莫言的一组对比数据。

余华的成名作是一九八七年发表的《十八岁出门远行》,而奠定其经典地位的作品应该是一九九二年发表的《活着》。《活着》也是余华最早的外文版单行本,分别有一九九二年德语版、一九九三年英语版和一九九四年法语版。《活着》被导演张艺谋改编成电影,获得一九九四年戛纳电影节陪审团大奖。一九九八年《活着》获意大利文学最高奖——格林扎纳·卡佛文学奖。可以看出,从成名到成为国内非常有影响力的小说家,余华用了五年时间,同样的时间里他也开始了其外文出版。不太确定一九九四年电影获奖对其小说的海外传播是否有直接影响,一个客观事实是,一九九四年起余华的小说开始有了更多的外译,但这个时候他无疑已基本确定国内的地位。

苏童的成名作当推一九八七年发表的《一九三四年的逃亡》,一九八九年发表的《妻妾成群》可视为其最早的经典性作品。一九九一年张艺谋根据《妻妾成群》改编的电影《大红灯笼高高挂》获第四十八届威尼斯电影节银狮奖、金格利造型特别奖、国际影评人奖和艾维拉诺莉特别奖。《妻妾成群》也是苏童最早的译作,分别于一九九二年出法语版,一九九三年出英语版。尚未查到有这部小说获得国外文学奖的信息,而且相对于余华、莫言,苏童的获奖似乎也很少,比较著名的海外奖项是以小说《河岸》获得了二○○九年度的曼氏亚洲文学奖。相对于余华,苏童从成名到写出他本人比较经典性的作品速度似乎更快一些。因为电影改编出现在外文译本之前,因此我们可以把电影的宣传效果考虑在内。和余华、莫言不同的是,苏童的获奖情况明显不如其他两位,但就他的海外出版和接受状况来看,又不见得比莫言和余华逊色多少。苏童的例子也许正好说明:海外获奖和作家经典化之间并不存在必然的关系。一个作家的地位归根结底是由他手中的笔决定的。

莫言成名作应该是一九八五年发表的《透明的红萝卜》,而一九八六年《红高粱》发表则立即引起轰动,可视为其经典性作品,一九八七年长篇小说《红高粱家族》由解放军文艺出版社出版。一九八八年由张艺谋改编的电影《红高粱》获西柏林电影节金熊奖,引起世界对中国电影关注的同时,也极大地带动了小说翻译。一九九○年出法语版,一九九三年出英语、德语版。二○○○年《红高粱家族》入选亚洲周刊二十世纪中文小说一百强。莫言和余华、苏童比起来,最明显的特点就是经典化速度更快。用作家史铁生的话讲就是:“我觉得莫言几乎是直接走向成熟的作家,从一开始他的作品就带有自己独特的语言风格”。从目前公开的信息来看,莫言的海外传播可能是三位作家中受电影影响最明显的一位。

之所以把莫言、苏童、余华放在一起比较,除他们三位非常有可比性外,还在于三人能从不同向度反映中国当代文学海外传播的现象。三人年龄虽然略有差异,但从成名来说,基本处于同一时期,都经历了先锋写作实验和之后的写作转变,都有较好的译者、成熟的海外经纪人和广泛的海内外影响,并且都被张艺谋成功改编过电影。但仔细比较又会发现,每个人成功的路径和原因并不一样,分析和对比他们三人海内外的创作与传播情况,会给我们带来更多有益的启发。比如关于电影对作家海外传播的影响,莫言发生的最早,其次是苏童,再次是余华,虽然我们相信电影会对小说的海外传播起到很强的影响作用,但就三人的情况来说影响并不是等同的。莫言是最早明显从电影改编中获益的当代作家,只是后期他用创作证明了自己的实力。苏童的创作也和影视改编的宣传效应有着密切的联系。相对而言,余华在这方面表现得倒不是特别显眼。那么海外获奖是否会加速或加强作家在国内的经典性程度?虽然并没有直接的证据显示海外获奖将会加速作家在本国的经典地位的形成,至少对于苏童、莫言、余华等来说,他们的经典地位基本上是在国内就已确立,然后才引起国外的注意,但《活着》的经典化加速似乎又颇值得玩味。获奖本身意味着一种价值肯定,而我们面对西方这种强势文化多少又有点“仰视焦虑”,影响范围的扩大意味着知名度的提高,加之这些作家作品本身具备的艺术才华,这些因素的综合无疑最终会加速或加强作家作品的经典性。这一点,在莫言获得二○一二年诺贝尔文学奖以后,不论他的同行们如何看待,评论家们喜欢与否,他在中国文学史的经典地位显然已经确立了。

莫言、余华、苏童还有一个共同特点,就是都有不少海外学者的研究文章。代表性的研究成果主要发表在海外各类重要学术期刊和专著中,除了海外学者外,也有少量大陆学者如汪辉、张颐武等的研究文章被翻译发表。有些海外学者发表了不止一篇余华的研究,如陈建国《暴力:政治与美学——余华的一种解读》(Violence:The Politics and the Aesthetic:Toward a Reading of Yu Hua);《感官世界:余华对真实的困扰》(The World of the Sensory:Yu Hua’s Obsession with the“Real”);《逻辑幻象:中国当代文学想象中的困扰和幽灵》(The Logic of the Phantasm:Haunting and Spectrality in Contemporary Chinese Literary Imagination,文章同时分析了莫言、陈村、余华的小说)。再如美国史密斯学院东亚语言文学系的Knight,Deirdre Sabina先后发表过《1990年代中国小说中的资本主义与启蒙:以余华〈许三观卖血记〉为例》(Capitalist and Enlightenment Values in 1990s Chinese Fiction:The Case of Yu Hua’s Blood Seller);《中国一九九○年代小说中的自主权与资本主义》(Self-Ownership and Capitalist Values in 1990s Chinese Fiction,文章涉及余华《许三观卖血记》)。丹麦奥胡斯大学的魏安娜(Wedell-Wedellsborg,Anne)发表的研究文章有《中文现实一种:阅读余华》(One Kind of Chinese Reality:Reading Yu Hua);《幽灵小说:中国现代文学与迷信》(Haunted Fiction:Modern Chinese Literature and the Supernatural,分析了余华《世事如烟》);《后社会主义中国文学身份中的多重临时性:余华小说〈兄弟〉及其接受的讨论》(Multiple Temporalities in the Literary Identity Space of Post-Socialist China:A Discussion of Yu Hua’s Novel Brothers and its Reception)。另一位华人学者杨小滨也撰写过不少关于余华的文章,如《余华:过去的记忆或现在的分裂》(Yu Hua:The Past Remembered or the Present Dismembered);《余华:迷茫的叙事与主题》(Yu Hua:Perplexed Narration and the Subject);《欲望“主体”与精神残渣:对〈兄弟〉的心理-政治解读》。以上是比较集中讨论余华的海外学者,其研究思路大体可分为作品研究、主题研究、比较研究等几个类型;涉及到余华长、中、短篇的新老作品。当然还有其他更多海外学者也对余华持有研究的热情,如美国埃默里大学俄罗斯与东亚语言文化系蔡荣(音Cai,Rong)的《余华小说中的孤独旅行者再认识》(The Lonely Traveler Revisited in Yu Hua’s Fiction);美国加州大学伯克利分校的Jones,Andrew F教授《文本暴力:阅读余华和Shi Zhicun》(The Violence of the Text:Reading Yu Hua and Shi Zhicun);赵毅衡《余华:颠覆小说》(Yu Hua:Fiction as Subversion);Wagner,Marsha《余华小说的颠覆性》(The Subversive Fiction of Yu Hua)。此外还有发表在学术专著和论文集里的文章,如刘康《短暂的先锋文学运动及其转型:以余华为例》(The Short-Lived Avant-Garde Literary Movement and Its Tranformation:The Case of Yu Hua);沈丽妍(音,Shen,Liyan)《先锋小说中的民间元素:余华的〈现实一种〉和〈世事如烟〉》(Folkloric Elements in Avant-garde Fiction:Yu Hua’s“One Kind of Reality”and“World like Mist”),以及一些访谈等。以上我们收集了截至二○一一年关于余华海外研究的主要学术论文信息,有些海外评论确实角度新颖,有些则以介绍为主,对于作品的解读不见得真有多少洞见。

海外普通读者对余华作品的接受状况如何?以谷歌图书用户评论系统为例(截至二○一○年十月),初步的观察结论是:《活着》是争议最少的经典性作品,《许三观卖血记》有不同意见,总体来说,认为不错的还是占了多数。《在细雨中呼喊》相对而言也没有太多争议。人们对《兄弟》的评论最热闹,意见虽然极不统一,恶评者还是属于极少数。一方面,余华的海外市场和反响确实显示了他强劲的海外拓展能力。另一方面,作家对自己的海外影响有着清醒的认识:“现在全世界开始更多地关注中国,我想这对中国文学是一件好事。”同时,他指出:“像我这样的中国作家即使有一些作品在海外获奖和出书,影响力仍然有限得很。文学发生影响力是一个缓慢暗藏的过程,正因为如此,它的影响力才能穿越时空穿越具体时代而直指人心。”按照笔者在海外书店的亲身经验和其他海外学者也多次提到的感受,我更愿意把余华的这段说辞看成他真实的感受而非谦虚。

三、“当代性”与“粗鄙化”:《兄弟》海内外评论的差异

如果用一句话来概括海外与国内对《兄弟》评论的最大差异:窃以为是“当代性”和“粗鄙化”。海外对《兄弟》的肯定往往集中于“当代性”,而国内对《兄弟》的批判则纠结于“粗鄙化”。除此之外,海外的评论喜欢套用某些批评理论——可是拿着国外理论套在当代作品上侃侃而谈的震惊年代应该差不多可以过去了吧?国内的批评意见则多数仍未脱离“道德指责加技术分析”的窠臼——让人不得不怀疑这些论调者近二十年究竟有多少进步?如果站在世界文学市场的角度来观察《兄弟》,我们有理由相信海外视角很有可能拆穿了国内批评界的一种局域性盲视,可能揭示了我们批评理论僵化,批评视野狭窄并缺乏从创作实践中总结理论的问题。

《兄弟》在国内出版后经历了巨大的争议和毁誉。总体来讲,国内的评论应该是“恶评多于赞美”。如果说《兄弟》(上)批评家们还在持观望态度的话,《兄弟》(下)的出版则把这种批判推上高潮,甚至出现了给余华“拔牙”专辑。直到以陈思和为代表的“上海的声音”出现后,主流批评界才有点逆转的意思。需要说明的是,《兄弟》在国内的网民评论中,反响似乎并没有专业批评界那么惨,这一点从市场反映也能说明问题。我在想,如果专业批评和大众评论出现分裂时,究竟是大众的审美品位在下降,还是批评家的审美理论太死板?这其中很可能隐藏着某种变革的成分。《兄弟》的确是一本很有意思的书,随着对它研究的深入,我越来越倾向认同它是一本“有小瑕疵的时代大书”,标志着余华一次巨大的创作转变,《第七天》不过是这种转型之后的延续和调整。

国内的学术批评对于《兄弟》的争论主要围绕着它的“粗鄙化”展开。依笔者观察,“拔牙派”的意见基本是“审美名义下的道德技术主义”批判,虽然语调夸张、言辞激烈,只是这种从内容和写作技术出发的批评实在无多少新意。相反,“护牙派”也必须对《兄弟》的“粗鄙化”作出合理的解释。如陈思和利用巴赫金的理论对《兄弟》的解读,确实能比较合理地解释《兄弟》中语言与情节的“粗鄙化”问题。

相对于国内,海外的评论正好相反,基本上是“赞美多于恶评”——在专业批评界和普通读者评论中都如此。市场方面,《兄弟》的法文精装本七百多页,已经印刷了十多次;美国在经济十分不景气、大量书店倒闭的情况下,《兄弟》也加印了三次。评论方面,如法国最大的两家报纸《世界报》和《解放报》都以两个整版的版面来报道和评论,并引发五六十篇评论,其法文翻译称这一现象十多年未见;美国的《纽约时报》等重量级媒体不断参与报道;德国出版社也反馈余华此书被很多记者一致称好。而且,我们注意到,余华新作的翻译出版时间间隔大大缩短,这也是莫言、苏童等海外影响力很大作家的共同特点。按照余华自己说:“以前我写完一本书,差不多两年以后可以写作了,现在两年以后刚好是其他国家的出版高峰来了,所以只能放下写作,出国去。”二○○四年,《活着》和《许三观卖血记》都在《纽约时报书评》做过广告,余华说“我感觉当时美国媒体相对还是比较冷漠的,《纽约时报》告诉出版社说会有一篇书评,结果最后什么也没有。除了《华盛顿邮报》出过一篇,其他媒体几乎没什么反响。”二○○九年,英文版《兄弟》出版前后,美国主要媒体几乎无一例外地大篇幅介绍余华和他的作品,“甚至包括NPR这样的很重要的广播”。

余华的小说语言以简捷著称,他的这种语言风格对于小说翻译中常见的语言“围墙”有着很好的“翻越”效果,而他作品中对于人类共通经验的描写又容易帮助海外读者理解作品。《兄弟》在海外的好评我觉得除了以上两个因素外,还有一个重要因素:这是第一部正面强攻、详细刻画中国当代社会生活的时代巨著。尽管它有一些国内批评界认为不满意的表现,但这些批评意见在海外可能正好被忽略掉,而其中有价值的部分却被更鲜明地突显出来。如余华博客里有十五篇“《兄弟》在国外”的评论资料,都是欧洲报纸的评论,我们发现:几乎所有报纸评论都提到了这部小说全面描写了中国当代社会这个事实。这些评论对小说中情节失实、语言粗糙、内容低价等缺陷,并不像国内批评界那么在意和夸张,往往轻轻一提便略过。另外,这些评论或访谈多次提到的还有接近七百页的长度、滑稽荒诞奇妙的情节、拉伯雷式的语言、幽默讥诮的写法、翻译的成功与否等,许多人都对这部作品为什么没有在中国被禁感到惊讶,他们觉得这部小说对“文革”和现实都有明显的批判,是社会批判小说。

海外当然也有不同的批评意见,比如美国的《纽约时报书评》虽然给了《兄弟》一个整版评论,得到的却是毁誉参半的评价。新泽西学院(the College of New Jersey)任职的评论者杰斯·罗(Jess Row)称此书“实乃二十世纪末的一部社会小说”,同时指出它超出了西方读者的阅读体验,乃社会喜剧、市井粗俗和尖锐讽刺的混合体,尤其“充满了狂风暴雨般的语言和肉体暴力——诅咒、贬斥、乌眼青、痛殴——而且余华描写此种暴力时是如此写实,不厌其烦,虽经翻译过滤,仍然令人感到无法消受”。评论者最后甚至认为小说的结尾沉闷而乏味,几乎令人无法卒读。他怀疑英文版的《兄弟》也许正好证明“中国与西方之间在普遍的意义和理解之间,仍然存在着何等宽广的鸿沟”。余华通过别人的转述对这篇书评的反馈意见是:其一书评仅是个人意见,并不代表《纽约时报》;其二作者资历平平,未必完全能懂他的作品。

英国剑桥大学蓝诗玲(Julia Lovell)的《在共产主义与资本主义之间》一文,是《卫报》上的一篇短评,对《兄弟》中不加节制的污秽描写、夸张语言、闹剧戏谑的风格似乎颇有微词,认为余华太急于从一种怪异的滑稽跳跃到另一种,以至于都不能给我们喘息的机会去完成体会它们的荒谬。她尤其对小说的女性形象刻画不满,指出余华似乎“厌女症”般地刻画了一群妓女般的女人:刘镇的女人们似乎很享受她们并不吸引人的几种选择:被偷看屁股;自愿或者不自愿地被抚摸或者侵入;被遗忘或者死亡。如果她们想从镇上任何男商人身上获得利益,正如林红对李光头所为,就只能利用她们的身体。她认为余华告诉我们一个从未听过却讲了几百遍的当代中国的老故事:粗鲁、混乱的中国在共产主义与资本主义之间发生了许多我们尚不了解的事情。

关于《兄弟》的“粗鄙化”,华人学者杨小滨是用拉康主义“小他物”(objet petita)来理解的。认为只有从与表面现实相对的实在界遗漏出来的精神残余物中,我们才能把握内在的历史创伤。拉康在最初界定“小他物”时曾经列举了某些具有细小裂口的身体部位,如“唇、牙齿的封口、肛门的边缘、阴茎的触端、阴道、眼睑形成的裂口”。另一位拉康主义思想家齐泽克(Slavoj Žižek)则将“小他物”阐释为一种“经历了符号化过程后的残余”,是一种代表着虚无的否定量。作者认为“小他物”并不是写作所追寻的目标,而是激发欲望的原因,《兄弟》中包含着深刻的“创伤”体验,“粗鄙化”不过是这种创伤体验外在符号的表现。虽然笔者一直比较讨厌动辄搬出国外理论、令人半懂不懂的桀骜语句、方砖式的学术论述文章,但不得不承认其中确实也有着思想光芒,合适的“阅读机遇”往往会促生一些意想不到的研究成果。

加拿大英属哥伦比亚大学雷勤风(Christopher Rea)的《〈兄弟〉:作为一部小说》也值得一读。雷勤风认为《兄弟》是一本嬉闹之书,阅读该小说就是置身一场颠狂闹剧,经历野心、残酷、曲折、混乱以及深思。中国自“文革”以来究竟发生了什么?为何作家们以荒谬方式表现社会已经成为一种普遍形式?雷勤风主要讨论了《兄弟》的两个最突出特征:以李光头代表的骗子/混世魔王形象及闹剧框架下的语体构造(the trope of the trickster,personified by Baldy Li;and the manipulation of modal registers under the rubric of farce)。闹剧是一种很富有吸引力的创造形式,却经常容易被低估和误解。《兄弟》的阅读既可以是闹剧的也可以是现实主义的。余华用现实主义元素、戏仿以及悲剧等各种方式调节了他的闹剧。比如李光头这个骗子/混世魔王形象,既是中国当代社会强烈苦难的承受者,也是四面风光的胜利者。

该文最后也对《兄弟》的翻译有所分析,认为虽然英文版《兄弟》是由两个人翻译(Eileen Cheng - yin Chow,Part I;Carlos Rojas,Part II),但整部小说的叙述语调却浑然一体。译者灵活地使用了斜体成语、谚语、俗语、典故及其他短语,这些共同有效地解决了小说语言的误用和滥用问题。包括大量的名称、标语口号也被用与汉语一样形象的英语译了出来,比如“余拔牙”译为“Yanker Yu”,以两个“Y”很好地替代了普通话中的两个“a”。当然有的翻译也值得继续推敲,比如李光头后来报怨赵诗人进来太早,导致他在公共厕所里没有看到林红更多秘密这一句,原文、译文1和作者认为更好的译文2分别是:

“十分钟?”李光头低声叫道,“你这王八蛋晚进来十秒钟都成了。”

“Ten minutes?”Baldy Li grumbled.“If you had arrived ten seconds later,even that would have been enough,you bastard.”(译文1)

“Ten minutes?”Baldy Li grumbled.“Ten seconds later would have been enough,you son-of-a-bitch.”(译文2)

根据余华原文的叙述特色,结合李光头在小说中的说话风格,笔者也认为译文2更好一些。因为后者译得更简短精要,形式上更集中而接近于原文;语气上更有李光头的无赖嚣张感;除了词语本身的因素外,也因为句子缩短显得更有报怨的力量。译文1中“If you had arrived,even that”如果和译文2相比较,就会觉得译得有点“娘炮”,虽然这种译法尊重了原文的词语或者英语语法,也表达清楚了意思,但损耗了李光头说话的精气神儿。

结语:诧异“风景”的美学统一

余华的海外接受显示了当代文学某种对象统一却内外有别的“风景”特征。不论是海外亦或是国内,都意味着双方在观察中国当代文学时,固有的视野在带来洞见的同时也会伴随着不察与盲视。不惟洋是从,也不惟我独尊,在世界性的视野中重新确立自己,形成真正的平等对话,大概是今后中国当代文学创作及其研究追求的目标。局限于习惯的研究格局,已经很难适应中国当代文学不断国际化带来的挑战,培养跨语境的研究模式是未来学术研究的基本趋势。只有这样,我们才有可能看清楚中国当代文学之于世界文学、传统文学的位置,当代文学中的“中国经验”也才能真正有效建立起来。

“对象”永远是统一的整体,而我们往往因为语言、国别、文化、理论、方法等以及个人能力的局限,只能如“盲人摸象”一般“切割”地研究对象。当我们在海内外不同语境中来重新观察《兄弟》时,也许就会弥补国内单一视角带来的种种局限,也会校正海外理论批判中各种误读,做出更接近于客观的艺术判断。从《十八岁出门远行》到《第七天》;从偏僻的海盐小城到全世界的大都市;从无名小辈到具有世界声誉的当代名家,余华三十多年的写作除了完成个人文学的经典化历程外,也给中国当代文学及其学术研究贡献了一些新的启发。从长远来看,当代作家这种缓慢的努力和积累,比莫言获得诺贝尔文学奖更有利于中国文学的海外传播事业。