从苏—27家族的发展历史看新苏—35的价值所在

2014-12-20侯知健

侯知健

苏-27家族发源

苏联对于第四代战斗机的研制历史最早可以追溯到上世纪60年代末期。在针对米格-21战斗机应该用一种什么样的新型战斗机取代时,苏联各设计局、研究院都拿出了大量的不同建议;比如米高扬设计局的一些主管设计师就提出,在米格-21的基础上研制无尾三角翼布局战斗机;而中央空气流体动力学院则认为,采用带中等后掠角和中等展弦比机翼的常规布局战斗机更好。最终,苏-27走上了中央流体院确立的方向,只是期间颇多曲折。

那么第一个问题来了,苏-27的机翼为什么要采用中等后掠角?在大多数情况下,稍微熟悉飞机外形的读者朋友都会有这样的直观经验:机翼又直又厚的一般都是亚声速下飞行的低速飞机,比如绝大多数螺旋桨飞机;而那些翼尖拼命向机尾方向伸展、机翼厚度不大的飞机都是高速飞机,比如米格-21就是典型。

决定后掠角度的关键因素在于激波阻力。当飞机飞行时,它的前端——不仅包括机头,也包括机翼前缘始终都在穿越空气、逼迫空气上下左右分开;这个扰动空气的过程,必然形成振动;而我们平时所能感受到的声音,实际是物体振动时扰动空气而形成的波动。当飞机接近、达到、超过声速时,扰动波的传递速度还追不上飞机的速度;这就会使飞机前端在一段时间以内的扰动波都叠加在一起,形成激波并强烈的压缩空气。这些高密度的空气就像一堵墙一样阻碍着飞机的前行,而且形成这堵空气墙的能量又全部来自于发动机的动力。在超声速飞行中,激波阻力就是最大的阻力来源;发动机推力常常有超过75%的份额都花费在了克服激波阻力上。

激波有两个非常重要的特性,首先是激波有正、斜之分。当飞机的机头、机翼前缘的形状方愣、圆钝,它们形成的就是方向垂直的正激波,要传递出一段距离以后才会变得倾斜,阻力也最强。而机头、机翼如果是尖削、锐利的造型,它们形成就是倾斜的斜激波;一方面激波倾斜的越厉害阻力越小,另一方面速度越高,激波的倾斜幅度就越大。因此,在超声速飞机的设计中,尖锐的机头、前缘大幅度后掠的机翼、更薄的机翼厚度,都是用来使激波倾斜幅度加大,减小激波阻力的最重要手段。但是,大后掠角度的机翼会使流经机翼上方的空气变得更少,而更薄的机翼形状也会使空气流过机翼时形成的升力更低。因此,超声速阻力和亚声速下的升力表现就会在设计上形成明显的矛盾。

米格-21的机翼前缘后掠角度为57°,已经属于典型的大后掠角度。选取这一角度的理论依据来自苏联中央流体院在上世纪50年代末期时得到的结论:采用大约在55~60°左右的前缘后掠角度,既可以满足2倍声速时的低阻力要求;又可以采用带有完全圆形前缘的较大厚度(大约5%)翼型,以基本保证起降和亚声速机动性能。从本质上说,这是一种在当时发动机推力非常有限的情况下,不惜大幅度牺牲低速升力表现以降低阻力的极端化设计。

而在探索苏-27这一代战机时,苏联的航空发动机技术已经取得了长足的进步,对于推重比在8~10的发动机的研制工作已经开始提上日程。在发动机推力大幅度增加以后,新一代战斗机已经可以被设计的更大、更重以携带更多燃油设备和武器弹药;并且通过将机翼前缘后掠角度降低到42~45°,使战斗机在拥有更好的亚声速升力特性以改善起降性能和飞行机动性的同时,并不会造成高速飞行性能的损失。

然后是第二个问题,苏-27的机翼为什么要采用中等展弦比?展弦比的计算方式是翼展的平方除以机翼面积,它代表的是机翼向两侧伸展的程度。如果把人的躯干比喻成飞机机身,而双臂比喻成机翼,那么双臂水平伸展开时的展弦比就是最大的,而紧贴身体两侧时最小。显然,机翼伸展的越开流经机翼的空气就越多,产生的升力就越多;但在超声速飞行时,展弦比增大也会带来激波阻力的急速增长。

在这种展弦比与阻力的权衡中,早期战斗机由于推力小、结构设计不宜过于复杂,因此往往会选择大后掠、小展弦比的组合设计,比如米格-21的展弦比就是2.22。而在后来的战斗机中又出现了三种不同的技术方向处理这一矛盾:首先是变后掠翼飞机,它通过调整机翼的展开程度来改变后掠角度和展弦比,同时适应高速飞行、大航程、长航时、短距离降落等相互矛盾的情况。比如F-111战斗机的展弦比变化范围就高达1.34(后掠角72.5°)~7.56(后掠角16°)。

苏-27并未选择变后掠翼布局的原因,则是因为这种方案有三个缺陷。首先是变后掠翼需要复杂的液压、机械结构来完成调节功能,因此设计难度大、成本高;不过这个问题苏联当时可以解决,在60年代末期完成定型的米格-23战斗机就是证明。但另一个缺陷则很麻烦,机翼展开到不同角度时,飞机气动特性改变很大;如果没有自动化程度很高的飞行控制系统进行辅助修正,飞行员会感觉到自己在同时开着几种完全不同的飞机;这一点苏联不仅当时无法解决,而且后来困扰了米格-23一生。第三个缺陷则根本无解,也是变后掠翼布局在新一代高机动飞机中绝种的关键原因:要使设计收益大,参与改变的机翼部分必须要多,机翼的转轴位置必须靠内,否则增加的升力表现根本不足以抵消变后掠机构带来的巨大增重——达到20%机翼重量左右。但这会使飞机的升力中心前后变化幅度特别巨大,如果保证了超声速下的操纵性能和机动性,亚声速下飞机的迎角和过载一大,飞机的俯仰变化就会超出平尾的控制能力范围引起失控。因此,苏-27最终采用了将展弦比增大到3~3.5之间的固定翼设计。

最后一个问题,苏-27为什么一定要采用常规布局?米格设计局提出的无尾三角翼布局并非一种很糟糕的选择,法国达索公司的“幻影”Ⅲ在中东、印巴空战中的表现就异常出色。实际上,米格设计局提出这一方案的重要原因之一,就是米格-21在中东空战被“幻影”Ⅲ打下的太多了。中央流体院反对这一路线的原因,还是在于它的固有缺陷不符合苏联人对新一代战斗机的取舍要求。

无尾三角翼布局采用大后掠小展弦比机翼设计,机翼本身的升力效率不高,只是通过把更小的飞机重量(机身更短、没有平尾)均匀分担给更大的机翼面积。这样虽然能取得非常优秀的瞬间盘旋性能,但这种优势消耗战斗机能量非常快。另一方面,无尾布局飞机在大迎角大过载下升力效率低、迎风面机大,阻力要高很多,因此在要求不损失速度和高度的持续性机动能力中表现较差。上世纪60年代时,战斗机的火控与武器系统的性能仍然很落后,飞行员驾驶战斗机开火的操作步骤相当繁杂;不仅反应慢,而且机炮、导弹的命中率也很低。这都意味着一方在短时间内态势占优也往往也难以进行有效攻击,空战中会出现大量中低空亚声速下近距离内进行反复的追逐、缠斗、咬尾的情况。因此,苏联在当时还是更强调战斗机的持续机动能力。endprint

此外,无尾布局飞机缺乏平尾这样的强力俯仰机构,它只能依靠力臂很短的襟翼来完成俯仰控制。而且在机械飞控时代,飞机只能采用重心在升力中心之前的静稳定设计。无尾三角翼飞机的襟翼必须上偏形成很大的负升力,才能像跷跷板一样把机头支起来,这使它起飞降落的性能很不好,需要很长的跑道。无论是后来的苏-27还是米格-29,苏联第四代战斗机都是非常强调短距起降能力的。要缓解无尾布局飞机的缺陷,需要采用更先进的电传飞控系统作为硬件基础,而这是苏-27研制初期并未考虑的技术。

在后期第四代战斗机中,欧洲和中国都选择了鸭式布局,通过全动鸭翼分担俯仰控制、并形成强力的涡流增升效果,可以彻底扭转大后掠小展弦比机翼在亚声速下的机动性劣势。但这种技术实际上是在无尾三角翼布局基础上发展出来的加强型设计,对于气动研究和飞行控制的要求都特别高。尤其是它必须以全权限数字电传为硬件基础,这种布局无论是技术需求还是设计思想上,都大大超出了苏-27预研的时代背景,因此不可能在当时苏联的考虑范围之内。

苏-27项目在最早的设计阶段中,有大量方案和后来的苏-27看起来毫无瓜葛;哪怕是想象力最丰富的人,也很难凭第一印象找到它们之间的共通点。实际上,这些只停留在模型、图纸阶段的方案,与后来因为实机试飞表现不理想而被放弃的T-10方案、真正演变成今天苏-27家族的T-10S系列方案之间的共同价值取向并不在于具体的布局设计;而在于以苏联1970年12月召开的专门会议为代表的一系列决策过程中,明确提出的一些新技术应用建议和要求。

实际上,包括米格-29在内,都是这一系列历史进程的产物。这也是最后米格-29为何与苏-27如此相似的根本原因。在当时针对新一代高推重比和高机动特性的前线歼击机设计探索中,苏联提出了三条显著增强飞机升力表现,而阻力增加很小、或是进一步减低阻力的技术方向。第一条是要合理的利用机翼上表面形成的涡流,实现对涡流升力的控制。飞机的飞行依靠升力,而升力的本质又是空气对飞机下表面的压力大于上表面,形成的向上的压力差。空气动力学的基本规律之一就是流速低的地方压力大,流速高的地方压力小。实际上,机翼产生升力,就是通过迫使机翼上表面的空气在相同时间内要流动更长的距离而实现的。如果能够实现将漩涡气流控制在一个合适的水平,这些涡流的高速旋转将会非常大幅度的提升机翼上表面的负压程度。这种现象引起的机翼升力增加,就是所谓的涡流增升。

不过,战斗机在亚声速下依靠依靠脱体漩涡带来的涡流升力收益,在超声速下将迅速衰减;而且速度越高,涡流升力效应越不明显。这是因为随着马赫数的增加,气流分离的趋势受到的抑制加重,而从涡流发生器(边条)顶点上出发的激波又对其诱导出的脱体漩涡产生明显的压迫作用。其结果就是脱体漩涡的强度被严重削弱、控制机翼的范围也变得很小。另外,从涡流增升手段的本质主要依靠提升机翼上表面的负压这一点来说,超声速下气流绕过带有迎角的机翼时会在上表面发生膨胀,由此产生一个压力相当低的低压区域。这种情况下,脱体漩涡提升负压的能力也变得很不明显。因此,当马赫数超过M1.3~1.4,战斗机进入稳定的超声速状态后,就算能诱导出脱体漩涡。这种形状非常细长的涡流实际上对飞行性能的改善也已经没有什么帮助了。

最早成功利用涡流增升的飞机并非来自苏联,而是来自瑞典萨博公司的JA-37战斗机。它采用鸭式布局设计,在大迎角下依靠气流从涡流发生器(鸭翼)带有较大后掠角度、“锋利”(前缘半径小,气流容易分离)的气动面前缘上分离出稳定的脱体漩涡并使其经过机翼。高速旋转的漩涡气流控制住机翼的气流分离趋势,并极大提高了机翼上表面的负压,从而产生非常大的涡流升力。

当时,苏联对于涡流升力的探索重心并没有放在鸭翼上,而是着重于在机翼与机身相连的根部设置边条来形成脱体漩涡。这种设计又受到当时的机翼研究潮流影响,出现了边条与机翼整体融合成S型曲线前缘的机翼,与边条与传统直线边缘的梯形机翼组合的两种技术路线相互竞争。我们后来看到的T-10与T-10S验证机就是分别是这两种设计思想指导下的产物。

第二条新技术方向则是使用可变弯度的机翼前缘设计,即采用前缘机动襟翼或者是前缘机动缝翼设计。它们随着飞机迎角的增加,自身的偏转幅度也会不断的变大。这使飞机的翼型能够协调着飞行姿态、速度的变化而改变,始终使飞机能够获得最大的升力表现。事实上,除了F-15这种纯粹仰仗高发动机推力和大机翼面积来获得高机动性能的“偷懒”设计以外,前缘机动襟翼/缝翼是几乎所有高机动飞机上都必不可少的设计。

不过,这一设计在当时的苏联航空界中得到的认可程度却不是很高,有不少方案都拒绝采用,这和主管设计师的价值取向有关。比如,苏霍伊设计局的某些高级设计师就认为,由此带来的结构复杂化、增重,尤其是飞控设计难度的增加,负面代价比得到的升力收益相当,甚至更大。当然,最终的试飞结果表明,前缘机动襟翼/缝翼的效果是无法取代的。

第三条新技术方向则是要求采用扁平状的机身外形,这样可以使机身也起到类似机翼的作用,既减小了阻力又能为提供升力做出贡献。而另一方面,由于飞机侧向面积的减小,它对于航向稳定性的负面影响也减低了。再加上机翼与机身连接处的融合过度性质,实际上机身已经成为机翼的一部分,这就是所谓的升力体设计。这正是所有米格-29、苏-27设计过程中诸多方案在外观上最为明显的共通点:它们几乎全都采用了扁平、与机翼融为一体的升力体机身下安置发动机吊舱的总体结构布局。

当然,这并不是说只有类似苏-27这样的设计才是升力体布局。实际上,把发动机舱藏在机身内的F-22也是很典型的升力体设计。而且,就机身扁平化这一点来说,宽高比大很多的双发布局比起单发布局本身就占很大优势。单纯论技术水平看,苏-27的升力体设计和F-16的翼身融合设计相比其实都在伯仲之间,不相上下。

米格-29和苏-27从项目一开始都采用了双发动机设计。原因很简单,就是双发动机可以提供更大的推力。而单发动机的优势:少一台发动机成本、机身结构制造成本较低、耗油等使用成本更低、维护费用较少等,都不被当时军事经济体制的苏联所看中。不过,虽然从一开始就确立了发动机吊舱挂载在机身下方的路线,但具体怎么布置却未有定论,而是出现了多种不同风格的初步方案。endprint

这些方案中出现了一个异类,就是“F-15斯基”。这是苏联在F-15详细情况曝光以后,在布局较为相似的米格-25气动基础上做的针对性方案。而它很快就被淘汰的原因也很简单,当技术路线高度相似的时候,最终的性能优势就取决于材料水平、工艺水平、机载设备能不能实现低重量、小体积、高性能等实打实的工业制造基础能力。而所有这些方面,苏联对美国都有着很大的劣势,这就不是单靠一副气动更先进的机翼能弥补回来的。

短暂的动摇以后,苏-27又回到了扁平机身与发动机吊舱的组合路线上。但是比起传统的大方块机身,扁平机身又有着自己的缺陷,这最终决定了苏-27后来的基本布局和尺寸。大方块机身的内部结构高度较大,安置各种结构和设备时空间利用起来比较方便;扁平机身则相反,因此一旦整体尺寸过于紧凑,它的内部结构和设备安排设计难度就非常大,甚至是无法接受的。而苏联的机载设备又向来以傻大黑粗著称,当扁平机身需要足够大的高度时,它的长度和宽度也只能相应的大幅加大。

在另一个方案中,使用两个激波锥进气道的发动机吊舱就被隔开了,形成宽间距布置,这个时候和后来的T-10验证机已经很像了。在进一步加大发动机吊舱的间隔,并且使用效率更高、结构也更复杂的调节板进气道设计取代激波锥进气道以后,此时的T-10验证机基本奠定了后来苏-27的所有基本外形特征,只不过它看起来更圆润、机尾看起来更臃肿一些。

T-10圆润的感觉来自于它机翼所采用S型曲线前缘的平面形状,在上世纪60年代这是气动研究中非常时髦的一个研究方向。实际上,它的边缘是相当尖削而锐利的,这样才有利于减小激波阻力,并促使气流在大后掠角度的翼根边条处分离成高速旋转的涡流。从本质上说,S型机翼其实是在边条与三角翼/后掠翼的组合中,将边条与机翼的结合处以及翼尖刻意的用曲线修正成圆弧的结果。

这样做有两个原因,首先是避免边条与机翼处形成突然的转折,让涡流完全沿着前缘的走势向后拖出;这样可以避免出现一些无法预料、难以克服的问题,比如当飞行员拉动驾驶杆使飞机抬头到到某个角度后,飞机会不受控制的突然摇摆、猛烈振动等疑难杂症。其次,它实际上减小了翼梢(机翼最外侧一段)的后掠角度,这样可以在巡航时获得更好的升力表现。这些优点在60年代和之后的超声速飞机上其实得到了比较多应用,比如著名的“协和”号超音速客机。

但是对于战斗机来说,S型机翼并不利于高机动飞行。因为边条翼中主要的涡流可以有两道,第一道来自边条的前缘,而第二道正是来自边条与机翼的交界转折点。在设计得当的情况下,这两道涡流体系可以形成良好的配合,大幅度提升对于机翼上表面气流的控制范围和强度。而S型机翼拉圆处理以后极大的削弱了折点处的涡流,总体的涡流增升效果要下降20%以上。其次,翼根和翼梢段的曲线非常不利于安排前缘机动襟翼,而且翼尖也无法安置武器挂架或者电子吊舱——事实上T-10验证机上也确实没有这两种设备。

T-10验证机在气动上设计的比较糟糕的地方还有不少,比如起落架舱门也是明显的瑕疵。起落架舱门兼做减速板会大幅度提升飞机起飞时的气动阻力;从而加大飞机的起飞距离,减小飞机的可用最大起飞重量。而对于降落过程来说,它和阻力伞相比能起到的作用又微不足道——而且它不能在飞行中使用。虽然从好处上看,它简化了飞机的液压系统和结构设计,帮助设计师偷懒的同时也提升了一些可靠性。但总的来说,这是一种在总体性能上得不偿失的做法。

如果说S型机翼与减速板设计都只是在利与弊之间取舍不当,那么T-10的尾喷管和发动机吊舱后段结构设计就是完全的毫无可取之处。T-10尾部采用的是引射喷管设计,号称可以通过发动机气流的引射作用实现减小机身尾部阻力的效果,在上世纪50年代曾经风靡一时。我国歼-8就继承了米格-19(歼-6)上的引射喷管设计。

但实际上,除了极为个别的状态,引射喷管的性能状态根本上就无法计算,只能非常勉强的依靠试验结果进行推定。设计上的预期收益其实是设计师过往经验和主观推测混合作用的结果,缺乏严谨的科学和工程依据。后来的研究进一步证明这种笨重的设计不仅没有明显的减阻效果,反而会损失一定程度的推力。这也是为什么第四代战斗机中再也没有型号采用这一设计的原因。

在T-10遭遇的问题中,不仅有着气动设计、结构设计方面的效率低下问题,机载设备的体积超标、质量超重问题更是难以解决。比如,仅雷达系统就超重了几百千克,这不仅增加了飞机的总重量,更使飞机重心比预先设计的范围要大为靠前。其导致的结果就是飞机的平尾必须要偏转更大的幅度、形成更多的负升力才能完成拉起机头的动作、在平飞中维持飞机的平衡。而平尾的偏转幅度和最大速度都已经是限定好的,这就使飞机的操纵灵活性、机动性水平、航程都大幅度下降了。而雪上加霜的是,AL-31发动机的油耗也比预计的要高。

种种问题使T-10验证机在试飞中表现出来的性能完全无法让人接受,无论是机动性还是航程都远远不能达到要求,把飞机设计彻底推倒并重来一次就成为了必须要考虑的选择。但当时的苏联航空部领导和军队、包括T-10总师都不支持这样的做法:除了政治影响、面子问题,还有就是这个项目已经花了太多的钱,用掉了太多的时间了。

坚定无畏的西蒙诺夫和他领导下的志同道合者们,在1976年第一架T-10验证机才刚刚制造出来的时候,就在中央流体院的指导下研究并建立了新型气动布局并进行了大量的试验工作。西蒙诺夫在寻求航空部副部长西拉耶夫的支持时,面对“你确信无他路可走吗?”的疑问时,做出了这样的回答:“当然,我确信尽管也有其他途径——批量生产成百上千的平庸飞机,如果不打仗,谁也不会知道他们的平庸。但我们工作在艰难时期,这时我们的武器必须是水平最高的,因此没有其他出路。”

全新的方案仍然继承了T-10系列的编号,被命名为T-10S。设计工作在1979年全面展开;除了主起落架的轮胎和弹射座椅以外,所有的原始设计都被推翻了。但在后来的文献资料中对于T-10S的贡献分配上,苏霍伊设计局和中央流体院出现了严重的分歧。比如,苏霍伊设计局声称T-10从一开始就确立了采用静不稳定布局、电传操纵系统的设计原则;而中央流体院则声称这些技术他们建议和帮助下的结果。endprint

新的方案着重于以下几个方面展开:最基础的做法当然是首先在结构和设备上想尽一切可以减重的办法,尽可能在机身内扩展出“可以倒进煤油”的地方增加燃油容量。此外,依靠电传操纵系统的硬件保障,使用静不稳定布局来大幅度改善飞机的巡航效率和机动性——尤其是超声速飞行下的机动性也是必须的措施。

除了使用直线前缘的传统梯形机翼来取代S型机翼,并且加装前缘机动襟翼改善各种飞行状态下的升力表现外,T-10S还得想尽一切办法减低阻力。比如,T-10S通过将前段加粗后段缩小、更换新座舱盖优化了机身的截面积分布,有利于超声速阻力降低。再加上其他的一些改动,T-10S的机身中部截面积减低了15%,这带来了跨超声速阶段阻力幅度达到18~20%的减少。

T-10S的新方案通过实际试飞证明是很成功的,而且也已经没有必要和多余的时间、财力再去做颠覆性的改动了。于是,苏-27项目最终的基本设计就此确定了下来。这是一种兼顾了优良的高速能力和亚声速机动性,而且又具备卓越航程能力的重型战斗机——尤其是挂载武器、执行实际作战任务的情况下。

苏-27综合评价

从总体设计来说,苏-27天生就能擅长飞得远;即使是航程性能离预期目标差距遥远的T-10验证机,它在装满燃油的时候仍然能飞出稍微超出3000千米的水平。这种强大的优势来自于四个因素:极大的内部燃油储存容量、电传飞控支撑下的放宽静稳定布局、翼身高度融合的升力体设计以及针对巡航能力特别选择的机翼参数。

为了塞下那些傻大黑粗的苏式机载设备,尤其是极为壮硕的N001火控雷达系统,苏-27的总体尺寸非常大,但另一方面这也为机内提供了很大的空间用于装载煤油。苏-27的最大燃油储备容量达到惊人的9400千克,这是F-15战斗机的5040千克最大内部燃油容量的几乎两倍。在后来的一些改型中,苏-27家族的内油容量还进一步加大了;比如苏-30MK多用途战斗机的内油增加到10000千克,而苏-34战斗轰炸机的内油增加到12100千克,老苏-35(三翼面布局)多用途战斗机是10250千克。

飞机在飞行中实际上一直在玩重力与升力的跷跷板游戏。当重力中心在前,升力中心在后时,飞机会形成一个俯仰安定力矩。即使飞机俯仰方向受到扰动——比如各种气流的影响或者是水平尾翼的偏转,导致平衡被破坏并出现迎角变化;一旦扰动消失,飞机受俯仰安定力矩的作用就会表现出自动恢复到扰动前迎角的趋向。这种重心在前、升力中心在后的布局因此就被称为静稳定布局;而重心到气动中心的距离越长,静稳定度就越高。在静稳定布局中,常规布局飞机需要平尾形成向下的负升力来保持飞机的俯仰平衡;静稳定程度越大,气动中心越是靠后,平尾的控制力矩就越小,就越是要偏转更大幅度形成更多的负升力才能达到相同的控制效果。

苏-27和F-16等其他早期电传战斗机一样,虽然理论上它们都采用了静不稳定布局设计,允许以一定程度内的不稳定状态飞行,但实际上只能在非常苛刻的条件下达到。更多时候它们只是接近中立稳定。即便如此,苏-27比起传统的静稳定布局设计飞机——比如F-15,在巡航飞行时的配平升力损失要小得多。这也是T-10S比起T-10航程性能大幅度改善的关键原因。

苏-27的扁平机身实际上是一个整体的中央机翼,与采用后掠翼设计的带边条外翼形成了良好融合。在静不稳定状态下,除了机头、垂尾和吊挂的发动机吊舱,整个苏-27就是一个巨大的机翼组合体。除了这种升力体设计极大的提升了整机的气动效率外,最为重要的还是苏-27的后掠翼设计。

作为一种高速飞机,苏-27机翼前缘的后掠角度不能太小,否则超声速阻力会大到无法接受;而更高的巡航效率,又要求机翼必须有尽可能高的展弦比。后掠翼正好可以满足这两个要求,在前缘后掠角度和机翼面积不变的情况下,它可以通过减短翼根长度来使机翼的面积分布更倾向于向外伸展。事实上,苏-27的展弦比达到3.5,明显超过F-15(展弦比3),几乎达到现代战斗机设计的取值上限。依靠这些资本,再加上翼型、扭转角度等方面的气动优化,苏-27的航程达到了惊人的3900千米。不过,此时的苏-27因为结构强度不足,最大武器携带能力只有4000千克;直到苏-27SK开始,最大武器携带能力才上升到8000千克。当然,结构的加强也带来了重量增加,苏-27SK的最大航程有所降低,为3680千米。

优秀的挂载能力不仅仅体现在重量上,挂载方案是否合理才最终决定了其实用性高低。苏-27家族的挂点设计非常优秀,全机10~12个挂点分布的非常均匀合理;除了进气道中间的2个前后串列挂点,尤其是后方的一个以外,所有挂架都有很好的前向视野——这对于制导武器、电子作战吊舱来说是简直就是天赐福音。而在执行对空任务、苏-27在超声速状态下飞行时,各个导弹之间因为间隔较大,形成的气动干扰阻力也很小,非常有利于战机保持高速和加速飞行。

尤其是苏-27家族不需要副油箱,这不仅大幅度减小了气动阻力,而且意味着那些允许进行大重量挂载的硬挂点可以全部用于悬挂重型炸弹、重型导弹等攻坚武器。对于其他战斗机来说,副油箱就是体积最大、也最重的外挂物;在执行远程任务时,3个副油箱就足以将战斗机的重挂点几乎全部占用殆尽。而依仗着9400千克甚至更高的内部燃油容量,苏-27家族(不包括最早的苏-27、苏-27UB型)即使满载内油起飞也可以携带外挂6500千克武器,这是其他战斗机根本无法比拟的。

苏-27不仅挂载重量大、挂架数量多,而且在关键的重载挂点上可用性也非常好。进气道之间的腹部前后两个2000千克载重的硬挂点实际上可以联合使用,挂载4000千克以内的超重型空射导弹,比如Kh-41超声速反舰导弹——这在战术飞机中是空前绝后的性能。

苏-27家族的进气道下方是2个1100千克的挂点。在苏-27M开始以后的型号——比如苏-30MKK中,机翼下方的挂点得到了进一步的加强,靠近内侧的4个翼根挂点都是2000千克级别的。不过,这些挂点使用上有一定限制,比如同时使用时,两个相邻挂点的总重量不能超过3000千克。但即便如此,这也是极为优异的性能了。endprint

事实上完全可以这样:从允许最大8吨外挂重量的苏-27SK型开始,苏-27家族就拥有着历代战斗机中最为强悍的外部挂载能力,其他任何一种战斗机都与此差距遥远。无论是执行对地、对海攻击任务,还是改造为电子战、反辐射等特种用途战斗机,都再也不可能有哪一个飞机在平台基础上会比苏-27家族更加优秀。

苏-27就像F-15一样,保留着很高的高空高速要求。它的最大速度可以达到M2.35,这实际上还不是气动布局和发动机推力的极限,但飞机的结构已经不允许再以更高的速度飞行了。在与F-15的白热化指标竞赛中,苏-27多次刷新过当时的飞行速度、最大飞行高度、爬升速度等方面记录。而在防空导弹成熟普及的年代,战斗机在密度很低(2.5万米高度上只有海平面的1/40)、推力严重衰退的2万米以上高空飞行;却又欠缺SR-71那样真正能长时间以极高速度飞行的能力,结果必然是被当靶子打下来。因此,苏-27后来的最大升限被确定在20000米。这其实不是源于飞行性能上的限制,而是在过高的飞行高度没有必要以后,飞行员的服装、头盔等防护设备选择更灵活、更舒适,防护性能更倾向于高机动下维持飞行员视力与意识清醒的变化而引起的。比如,苏27的BKK-15K高空代偿/抗荷两用防护服,它对飞行员的手臂就没有加压防护;一旦座舱的气密失效,飞行员不可能长时间维持高空飞行,而是必须尽可能快的下降到8000米以内的安全高度。它的防护水平是最大使用高度20000米,此高度上允许停留1分钟时间;而在12000米以上高度时,允许停留3分钟时间。

虽然“眼镜蛇”机动等动作并无实战价值,但是在亚声速下,苏-27有着优秀的持续机动能力。这首先源于它具备较好的推力水平,其次在于优秀的气动布局设计。以结构上较为完善、更具有实用意义的苏-27SK为例,2台AL-31F发动机可以提供12 500×2共计25吨的加力推力;在携带2枚R-73格斗空空导弹(单枚105千克)、4枚R-27半主动中距空空导弹(根据具体型号不同,单枚245~253千克)、3吨燃油升空的情况下,仍然能达到1.15左右的最大推重比。

充沛的动力是一架飞机具备优秀持续机动能力的必要条件,但并非充分条件。在亚声速条件下,苏-27的气动布局拥有着良好的升力表现,而且机翼面积较大,在迎角、过载增加以后的阻力增加幅度较小;这一方面使它消耗能量(飞机速度与高度带来的动能与势能总和)转化为空间位置变化程度的效率较高。另一方面,它补充能量的速度也很快。和F-15(可用过载7.33g)相比,苏-27的加速和爬升能力基本相当;而更高的可用9g过载、更高的升力效率使它在盘旋性能上形成了一定的优势。

然而,在速度提升高跨声速范围内以后,情况就变得不同了。苏-27在失速迎角以内是非常好控制的:在接近失速迎角之前,后掠翼在气动控制面(例如襟副翼)偏转的过程中,升力中心的位移幅度始终很小,具有良好的控制稳定性;而翼根处锐利狭长的边条,从很小的迎角就开始拉出边条涡流,为机翼提供额外的大量升力;而且涡流破碎很晚,控制特性也相对较好。但是,一旦超出接近、超过失速迎角,后掠翼的脾气就开始急剧的变坏。随着气流从翼尖开始分离,后掠翼的翼尖开始迅速而剧烈的失去升力——这使飞机会出现难以控制的上仰。这种特性的机翼会导致战斗机在接近失速迎角时突然、而又不可控制的增加迎角,使飞机一直上仰直到失速、完全失控进入尾旋。

如果说在没有应用涡流升力且可用迎角并不大的早期战斗机上,通过加装翼刀推迟翼尖气流分离、水平尾翼低于机翼弦平面安置减轻上仰趋势,后掠翼的整体优势还比较明显。那么,在第四代战斗机广泛应用涡流升力并追求大迎角性能的情况下,后掠翼已经成为现代航空设计理论中明确指出不适合与边条、鸭翼等涡流发生器相组合的机翼平面形状。

苏-27恰好使用的就是边条与后掠翼的组合体,这给该机带来了两个缺陷:首先是它真正的大迎角性能相当不出色,超过30°以后的迎角范围内状态变化非常大而且不可控制。这是因为涡流升力随迎角增大而急剧增强的非线性特性,与后掠翼在接近失速迎角时产生的自动上仰趋势相结合,会使失速迎角以后抬头趋势完全超出水平尾翼的控制能力,导致战斗机进入无法控制的状态。

前苏联的飞行试验证明,苏-27战斗机在超出30°迎角以后,在迎角速度变化率低的情况下极易失速,进入尾旋状态。而在瞬态条件下进入大迎角状态、水平尾翼向上满偏、保证俯仰角速度达到70°/秒以上的水平时,才能短暂的进入超大迎角状态并返回,著名的“眼镜蛇”机动就是在这个基础上发展试飞出来的。从对迎角速度变化率的限制来看,很显然在30°迎角以上。如果不依靠引入矢量推力等额外手段,苏-27战斗机根本不具备实用的飞行控制能力。

后掠翼设计使苏-27战斗机大迎角性能差带来的同时,引起的另一个问题就是著名的跨声速区域的机动性缺陷:在马赫数达到M0.85时,其可用最大过载迅速由9g下降至6.5g,并随速度继续增加而下降。其原因主要是由于跨声速区域内存在所谓的“加速旋转”现象:战斗机跨声速范围内进行剧烈机动时会迅速减速,当战斗机从超声速状态减速进入亚声速状态以后,气动中心将迅速前移,战斗机在出现自动上仰的同时,过载也同步增大。

为了避免这种抬头趋势诱发后掠翼的俯仰力矩上仰特性进入失控状态,以及法向过载超出飞行员和战斗机的结构承受能力——这会引起飞机解体或者飞行员失去意识,苏-27战斗机对整个跨、超声速范围内的最大可用迎角和过载采取了降低指标的措施,以确保战斗机从超声速状态进入亚声速状态时,加速旋转现象不足以使战斗机的迎角超过失速迎角。同时,降低了跨、超声速可用最大过载指标以后,对于机体的强度和刚度指标的要求也随之下降,可以进一步减轻机体的结构重量。

苏-27战斗机的滚转性能控制相当糟糕,和F-14一样都是四代机中垫底的型号。这一结果要归结于三个方面的原因:机翼设计刚度差,抗扭转能力不足;总体布局安排上转动惯量太大;飞行控制系统水平较低,平尾参与滚转能力有限。endprint

战斗机的滚转是通过机身左右两侧的升力差异实现的,而副翼的上、下偏转正是主动对一侧机翼的升力进行削弱、增强;在两侧副翼进行不一致的差动以后,战斗机升力增强的一侧机翼就会向上掀起,飞机朝升力削弱的机翼一侧开始翻滚。在常见的机翼种类中,后掠翼是最不利于滚转性能的一类;后掠程度越大、展弦比越大,滚转能力就越差。这是因为后掠翼的翼尖靠后而翼根靠前,所以在飞行中机翼外侧在升力的作用下向上、向前扭转。后掠翼本身的翼根长度就比较短,而超声速机翼的翼型厚度又不大;这意味着机翼与机身结合处的长度、高度都比较有限,对机翼的抗扭转能力相当不利。尤其是结构上后掠翼的翼梁布局无法垂直于机身布置,在翼根部位其承受弯矩的结构要转向垂直于机身对称轴线,受力条件差,更是进一步恶化了这种局面。

从气动弹性的规律上说,在飞机进行滚转时,后掠翼的控制面在气动弹性效应下发生的气动扭转,正好与机动所需要的控制力方向相反。而操纵效率随刚度降低而降低,随副翼上承受的气动压力升高而降低,直至操纵反效——这个时候副翼已经丧失了操纵能力。

很显然,翼梢的长度越大、翼根的长度越小,机翼的抗扭转能力就越差。苏-27战斗机的根梢比值取得很小,只有3.4。这种设计极其不利于机翼的刚度和抗扭转能力,注定了苏-27机翼在高速飞行或者高机动飞行时,机翼外段会形成严重的扭转和变形。苏-27没有将襟副翼延伸到刚性体模型上对于滚转控制效率最高的机翼外段,也正是出于以上原因;因为要将机翼增加到足够的刚度,保证高速下副翼也不变形,付出的增重代价根本不可接受。苏联对于后掠翼的滚转缺陷其实有着相当深刻的认识和经验。在图-22轰炸机上,大后掠机翼的副翼刚度不足造成的操纵问题曾经多次造成极为严重的后果,苏联花了非常大的精力才解决了相关的问题。

事实上,仔细观察T-10验证机就能发现,它采用的是副翼与转动襟翼的组合。而T-10S之所以取消外侧副翼,转而设计成翼根处襟翼、副翼合一的操纵面;原因在于新的机翼进一步加大了后缘的后掠角度和展弦比,这导致了机翼弯扭趋势的大幅度增强。也就是说,苏-27在机翼设计的取舍上是非常明确的为了亚声速机动性和航程性能而牺牲了滚转能力。

除了机翼以外,苏-27的总体布局也非常不利于滚转,这包括两个方面的因素。苏-27采用扁平化机身下挂发动机吊舱设计,这使其形成了上单翼布局。在重心低于机翼平面的情况下,战斗机天然就具有滚转稳定的倾向。襟副翼要操纵飞机滚转,首先要克服两个发动机吊舱重量形成的把翘起的机翼往下拉的稳定力矩;而发动机本身就是战斗机上最重、对飞机重心影响最大的部件。其宽间距布置的双发动机吊舱,又进一步加大了飞机的转动惯量,并减小了副翼的滚转力矩。

使战斗机左右两侧升力出现差异而形成滚转的原理既然能通过副翼实现,当然也能在机翼前、后缘襟翼,或者是鸭翼以及平尾上实现。而苏-27为了改善滚转性能,就采用了平尾差动设计。苏-27平尾的偏转幅度在+15°~-20°之间,在进行滚转时,两个平尾之间允许最大10°的“剪刀差”差动偏转。

苏-27的致命缺陷

苏霍伊声称,T-10方案从一开始就是设计为静不稳定布局并采用电传飞控。只是当时的雷达超重数百千克使飞机的重心大幅前移,布局又变成了静稳定状态。坦白的说,中央流体院声称这两项技术是在他们的建议下,后来才加入T-10S方案中的说法可信度要高得多。这不仅仅是因为T-10与T-10S在各个方面的设计水准上都差距太大,更是因为在苏-27的飞行控制系统中,电传功能明显是后来才加入的,救急的色彩实在过于浓厚。

超声速飞机想方设法要把自己变成静不稳定布局的原因上文已经提及,就是平尾可以通过正升力来维持飞行平衡,减少升力损失。此外,静不稳定布局还有个好处,就是能大幅度改善超声速飞行条件下的操纵性和机动性能。这是因为飞机从亚声速进入超声速以后,伴随激波的出现会使飞机的升力中心大幅度向后移动,这会使飞机的稳定程度又进一步大幅度增长。过度的稳定,意味着飞机对于水平尾翼等气动面的偏转就会变得很不敏感。当平尾同样偏转到极限时,稳定度更高的飞机响应飞行员的操作就要更慢、形成的动作幅度也更小。因此,把飞机在亚声速下的不稳定程度越大,进入超声速状态以后的操纵性和机动性能损失也越小。

然而,当战斗机处于静不稳定状态下,俯仰轴上的运动即处于发散状态,一点点轻微的扰动就会使战斗机持续出现偏离最初状态的趋势。如果飞行员要依靠机械式飞行控制系统来控制静不稳定的飞机,必然会出现这样的情况:飞行员一刻不停地注意战斗机的俯仰变化,当飞机出现不受控制的上仰趋势后,立刻压杆使飞机下俯。由于飞行员反应速度、飞行员操纵指令(杆位移动)经过连杆(或钢索)、液压系统、作动器到达舵面会有一个固有的时间延迟,时间上必然已经晚于飞机上仰运动。飞行员出于本能肯定要加大压杆的行程,于是战斗机会以更快的速度、更大的幅度下俯——最终的结果不可避免的是在飞行员不断的拉杆与压杆修正之后,战斗机仍然由于越来越剧烈的俯仰变化而彻底失控。

尤其是对于苏-27这样的飞机来说,它依靠涡流升力来对机翼进行增升。随着边条迎角的变化,涡流强度变化及由此带来的俯仰力矩变化幅度都是非线性的——敏感而又剧烈。这就使得依靠飞行员直接操纵气动面来控制放宽静稳定的战斗机显得更加不可能。事实上,T-10设计方案中的一些坠毁事故中,事故原因就高度符合这些特征。1978年,耶夫格尼·索诺约夫驾驶T-10-2号原型机在1000米高度进行1000千米/时以下速度范围内的性能测试时,出现了严重的事故:他在俯仰方向上控制住战斗机,拉杆后飞机剧烈上仰,过载迅速不受控制的增大。当试飞员推杆试图使飞机下俯卸载过载后,飞机又迅速进入负迎角状态,过载迅速变为-8g负过载(一般现代战斗机最大允许-3g的负过载)。试飞员无论如何努力都没有能挽救回这架原型机,它最终因为失控而坠毁在地面上。endprint

因此,苏-27的飞行控制系统必须要彻底改变飞行员控制战斗机的方式:飞行员不再直接控制水平尾翼的偏转,而是直接控制战斗机的俯仰姿态控制。这种情况下,飞行员如果要保持当前的飞行姿态不变,只要不对驾驶杆进行任何操纵就可以了。即使是外界的扰动一刻不停,苏-27的平尾也需要一刻不停的上下偏转以保持飞行的稳定,但这些都是由飞机自己完成,与飞行员无关。很显然,为了实现这种功能,飞行员与水平尾翼之间需要存在这样一个“中间人”:飞行员将操纵指令下达给这个“中间人”,而它正确理解这些内容并将飞行操纵指令翻译为具体的平尾偏转角度,并交由驱动平尾的作动器执行。毫无疑问,这个“中间人”就是以搭载飞行控制规律软件的计算机为核心的电传飞控系统。

浓重的应急性质使得苏-27战斗机的电传系统仅仅控制了前缘机动襟翼和平尾,而襟副翼、方向舵仍然是机械飞控系统。即使是苏-27后来正在结构减重与增重补强之间反复不断,即使在试飞中连续出现了机翼解体的情况,仍然没有取消机翼内复杂的机械控制结构进行减重。与半截式的电传飞控硬件系统相对应,苏-27战斗机电传系统的控制律设计保留了大量机械系统思维方式的痕迹。该机的控制律主模态根据起落架状态的收、放进行逻辑转换,分为起落飞行控制律和空中飞行控制律;起落状态下仅有俯仰速率的反馈,空中飞行状态则包括过载大小的反馈。两种控制律都是有差控制,不能实现速度中立稳定性;加减速飞行时操纵杆的杆力和位移会像传统的机械式飞行控制系统那样,出现程度很大的变化。作为弥补,苏-27的操纵杆会随着速度的增加而自动往前推杆:速度增加使机翼升力增加并驱使飞机抬头,推杆会强迫飞机低头保持飞行姿态不变。

事实上,我们完全可以用如此简单的评语来总结苏-27战斗机飞行控制系统的设计思想:将俯仰方向上非飞行员指令而产生的俯仰速率或法向加速度减小到零,避免失控,仅此而已。而这种电传系统的简陋,也是苏-27家族很多型号不允许在高原机场降落的关键原因之一。

苏-27电传的过于简陋——很大程度上是因为在模拟电路上实在无法安排过于复杂的控制规律设计,使它对飞机俯仰运动的姿态稳定控制只能有一套策略。而飞机的起降状态和飞行状态时的力学状态截然不同,因为起降时主起落架接触地面会有一个支撑力作用;如果此时电传系统仍然按照飞行状态的控制策略来稳定飞机姿态,会导致飞机轻则颠簸,重则倾覆。因此,在起降过程中,苏-27电传的增稳功能必须关闭。这种情况下,苏-27的姿态稳定性随着空气密度减小会逐渐变差。理论上当高度大于4000米时,苏-27就开始产生俯仰摇摆、甚至失控的倾向。因此,苏-27手册中严格要求放起落架、带放下起落架飞行必须在4000米以下进行。

而对于一些自身海拔就超过3500米的高原机场来说,4000米高度根本不足以建立着陆航线。某些国家的苏-27最后可以在这样的高原机场起降,其实是人为将放起落架高度限制放宽到5 000米高度后才能做到的。就其实质来说,是在冒一定风险、驾驶品质变差的情况下进行的违规驾驶。

苏-27的模拟电路电传系统不仅功能简陋,而且可靠性也相当糟糕。大量的可调电位器等模拟器件的电气状态保持能力相当差,需要不断的维护校准,尤其是在亚热带、热带沿海地区,高温、高湿度、高盐度的气候下。而作为同样电子工业水平下的产物,苏-27的航空电子设备一样是相当落后的。

苏-27一直以F-15作为对手,几乎是竭力在追求每一方面的指标都要超过、甚至是压倒后者,哪怕是在雷达上也是一样。归功于固体晶体管和大规模集成电路,F-15的AN/APG-63雷达不仅性能优秀,重量也仅有250千克。苏联的真空电子管电路大、重、脆弱,电源利用效率低下,设计中存在大量笨重的高压电路。苏-27战斗机的N001雷达不得不采用更大的发射功率、更大的天线尺寸,才有可能获得接近AN/APG63雷达的性能。这意味着更庞大的部件体积、更强的冷却系统和电源供应系统。最终,N001雷达性能仍然大幅落后对手,但重量达到550千克,如果计入后端的散热和电源部分等全套系统,全重接近980千克。就像A-10的7管30毫米机炮一样,苏-27的设计也是围绕着蠢重的雷达系统展开:整个前机身从雷达整流罩起到第18号隔框,除了飞行员、弹射座椅和前起落架,座舱前方、下方、后方的三个设备舱里都被电子设备塞满。从根源上说,苏-27家族的几个重要缺陷都是由苏联电子工业水平而起,在极大程度上决定了最终的方案走向。

但从另一个方面来说,只要一个国家在航空电子领域有着足够的技术水平,能够彻底更换苏-27的机载航空电子系统,该机原本的劣势反而能成为巨大的潜力。比如苏-27的N001雷达系统,其尺寸和重量指标即使是给同样大小口径的高性能相控阵机载雷达使用也绰绰有余。而其他的机载设备中,之前沉重、庞大的型号只用一个很小体积的新产品就能取代;而且大量多个独立功能的组件可以被一个单独的多功能设备所替换。

这种优势带来的不仅仅是减重,更重要的意义是空余出大量的机内空间可以安排更多、更复杂的电子设备,可以极大地扩展飞机的作战功能。事实上,在战斗机升级改造的过程中,机内空间不足往往就是最大的限制。F-16就是一个比较负面的例子,这种设计极为紧凑的飞机在承担越来越多的作战功能以后,其后期改进型不得不在飞机背部上增加额外的脊背结构,以容纳设备。这种做法不仅增重更大,而且破坏飞机的气动外形,既降低了飞机的操纵性和飞行品质,又严重加大了飞行阻力。尤其是承担电磁权争夺的电子战飞机和压制、摧毁敌方防空火力的反辐射飞机,它们要求搭载大量的高功率电子电气设备,无论是供配电、散热都比一般战斗机要求更高。而苏-27内部的高燃油储存量和大容积设备搭载空间,不仅可以更好的应对电子电气设备的能源消耗和安装需求;而且它宽广均匀、且不受副油箱干扰、普遍前向视野极佳的挂点设计,更是为各种电子战吊舱的安置提供了绝佳的条件。很多电子吊舱之间都有着严格的间距限制,或者特殊的安装位置需要——尤其以要求尽量靠近两侧翼尖获得最大的间隔最为常见。endprint

但是,这也对飞机的结构寿命带来了很高的要求。从朝鲜战争后,战斗机的自身定位就从一种机械装备逐步向电子/机械装备演变,机载电子设备越来越多,作用越来越重要,而价格也越来越昂贵。对于今天的先进战斗机来说,飞机结构和发动机的成本在总造价里其实只占一小部分,航空电子设备的成本才是真正的大头。因此,当作为平台的飞机结构本身寿命不够长的话,大量极为昂贵的机载设备就只能提前跟随飞机报废,带来难以承受的使用成本。

苏-27早期由于减重过度引起结构强度不足,在接近最大设计速压的高速试飞中频繁出现结构损坏、解体的事故。1983年,T-10-17号机出现大部分机翼解体、垂直尾翼被从机翼上飞出的结构件砍断的严重事故,但是英雄的试飞员萨多夫尼科夫居然把这架残骸一样的飞机平安降落回了机场。遭遇同样厄运的T-10-21号机虽然坠毁,不过飞行员弹射逃生成功。和后来的这两次事故相比,1981年的T-10-12号机就没有那么幸运了,它的结构解体首先出现在前机身,试飞员科马罗夫壮烈牺牲。

人类在每一个科学技术领域的认知进步,都要经历一个从无到有、从浅到深、从蒙昧到明晰的过程。这种规律反应在飞机结构设计上,就是从定性设计到定量设计的变化。而定性设计的巅峰,就出现在苏-27的研制过程中。

传统的定性设计时代,设计单位的理论认识水平和计算能力都很低下。人们首先认定验收合格的材料与部件是不存在内部缺陷的,继而在这个基础上根据已有的理论(比如经典的工程梁理论)和经验,选出合理的方案;随后开始粗略的估算和选择结构部件的截面尺寸,再进一步对强度与刚度性能进行校核。如果强度、刚度不足,则加大截面尺寸增重补强;如果剩余强度太大,便反之进行减重。

这种设计方法在计算过程中简化的非常厉害,而且只能适用于一些外形和受力都比较简单的部件,计算结果很容易与试验结果出现较大偏差。如果设计人员的理论素养、经验水平和试验数量上不能达到非常高的水准,那么在复杂的结构设计中要获得出色的性能是不可能的。

然而,对于苏-27来说,超大尺寸、对于结构强度和刚度特性非常不利的气动外形设计、以及新结构设计理论与相应计算能力的匮乏,种种不利因素耦合在一起形成了巨大的噩梦。在理论与计算水平严重不足的情况下,苏-27结构研制过程中对实际试验的依赖达到了空前绝后的地步。比如,该机最初仅按照90%的强度指标设计结构,随后按照100%的标准进行强度试验;在结构上的薄弱环节出现变形、断裂以后,再进行针对性的补强设计。

这种甚至不惜大量参照客机设计经验疯狂减重、在试验和飞行中暴露缺陷、修改设计增重补救的循环,一直贯穿着苏-27整个家族的前中期发展历程,上文提及的3次大速压解体仅仅是其结构事故中的冰山一角。作为苏-27家族第一批基本解决结构强度问题的改型,苏-27SK的空重从16.3吨增加到16.87吨,增重570千克;寿命也从2000小时提升到2500小时。

尽管寿命等性能不佳,但不容置疑的是苏-27系列的结构最终获得了相当高的效率。在破坏性的疲劳强度试验中,苏-27结构的各处裂纹会以非常均匀、和缓的趋势发展,到部件最终断裂时会形成比较均匀的多个小块。试验结果证明,苏-27对结构各处的寿命消耗速度是相当一致的,而且在对裂纹影响范围、扩展速度的控制上也卓有成效。这意味着,苏-27获得了近乎于从F-16开始的西方三代机才有的损伤容限的结构功能,而后者必须依靠先进的多的理论、手段才能完成设计。但苏-27的结构毕竟是在缺乏明确、系统的先进技术规范下完成的,这使它又不具备西方三代机结构的一些重要特性——比如对于维护工作的重视。

西方研究飞机结构损伤容限功能的重要目的之一,就是使部件在下一次维护检测之前,不足以发展到引起严重事故的地步。但另一方面,同样也要求飞机在设计时保证维护人员能够方便的观察内部结构,并进行维修和部件更换,而这一点恰恰是苏-27相比西方四代机做的非常不友好的地方。比如苏-37(编号711)意外坠毁的最主要原因就是长期的飞行表演中,频繁的高过载机动提前透支了全部的结构寿命而未能及时发现,它最后阶段其实已经是以结构报废状态在飞行了。

苏-27的研制过程我们必须敬畏,但总体方向却不值得效仿。落后的结构理论和计算手段,一方面使得设计者在极其频繁的设计修改中每一次都要依赖大量试验结果进行支持,另一方面又严重限制了试验内容设计安排、数据结果提取分析的水平。设计过程的低效,使苏-27研制过程中对于各种资源——尤其是试飞员生命的消耗达到了极难令人接受的地步。在当时的航空强国中,再没有任何其他国家在政治经济制度上能够容忍这样的做法。

新苏-35的改进

苏霍伊针对苏-27的气动和结构缺陷,很早就安排了多个不同方向并进的规划;形成了T-10S、T-10M、T-10K、T-10U、T-10IB等5个主线的验证、原型机系列,总数达到数十架。如果加上衍生的支线,T系列机型谱系的分支超过15条。在艰难的俄罗斯时代,苏霍伊也未曾放弃这些改进工作,并且最终集大成于新苏-35。

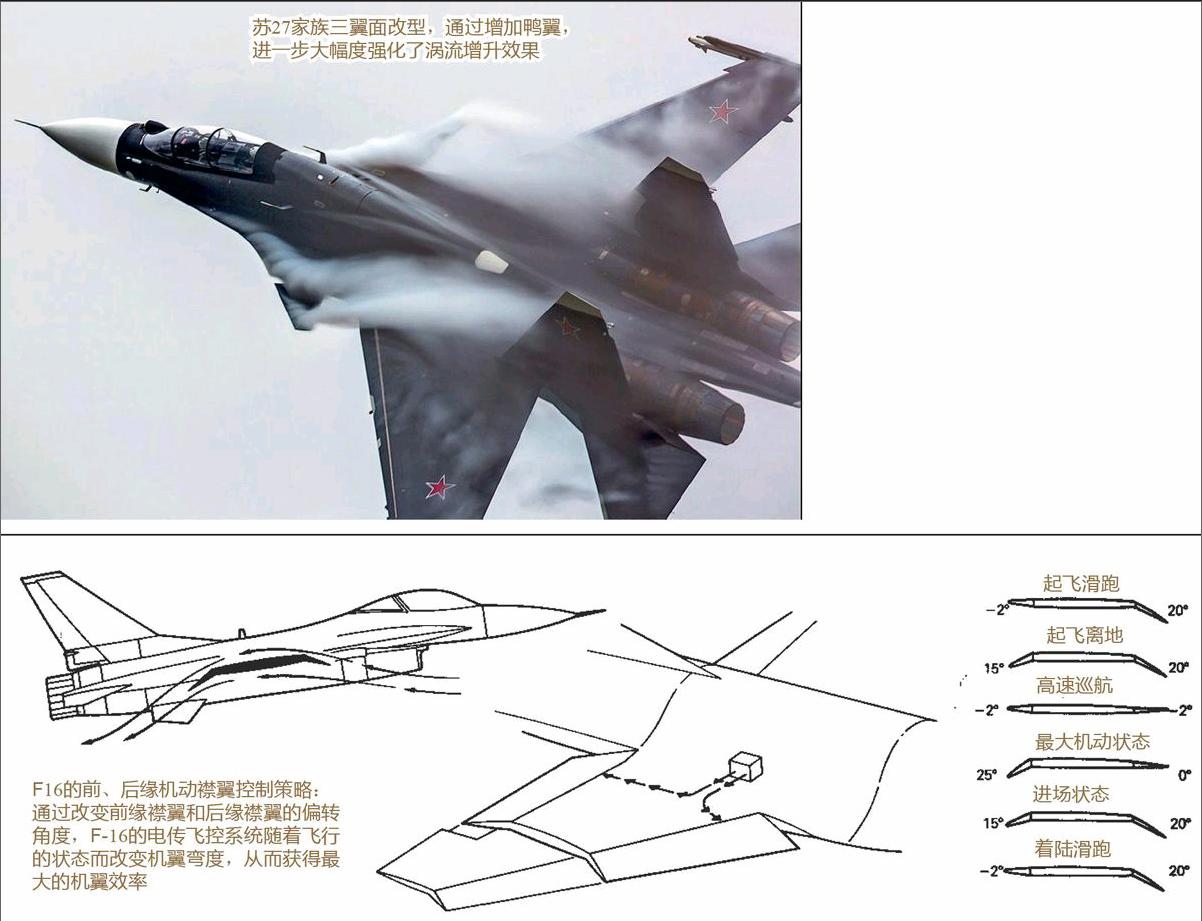

为了改善机动能力,尤其是低速操纵响应能力,苏霍伊在后继的多用途型号、舰载机型号上都采用了三翼面布局,飞行控制系统也为此改进成完整的电传系统。三翼面布局是在常规布局基础上添加全动鸭翼增强俯仰控制能力和强化涡流增升效果的设计,其优点是能够提升常规布局的大过载机动性,缺陷则是会造成较大幅度的重量和阻力增加。

全动鸭翼俯仰控制能力极强的关键原因之一是它的偏转幅度非常大,尤其是向下偏转的角度范围。这样,即使是飞机以非常大的迎角抬头飞行时,鸭翼都能形成可靠、强力的低头力矩维持飞行姿态的稳定,并且在需要的时候把飞机向下拉平。尤其是对于使用后掠翼设计、本身就存在很强大迎角失控倾向的苏-27来说,它对鸭翼的选择是强化低头控制能力为主,涡流增升能力的提升则必须限制在较低范围内。因此和水平尾翼相比,苏-27家族的鸭翼翼展、面积都不大,而且上偏幅度很小而下偏幅度很大。比如,苏-27家族的平尾翼展达到9.8米,面积为12.2平方米;而偏转角度向上可以达到+15°,向下达到 -20°,两者之间相差不大。而其鸭翼的翼展为6.43米,面积为2.99平方米;上偏角度仅有 + 3.5°,而下偏角度则达到- 51.5°。endprint

实际上,俯仰控制能力的强化,同样会带来滚转控制能力的改善。这是因为苏-27本身副翼效率不高,滚转控制中平尾不对称的差动偏转非常重要。在飞机俯仰控制只能依赖平尾的时候,如果平尾的转动不对称太大,会使飞机的姿态失控。因此,苏-27的平尾只允许10°的不对称角度。而在鸭翼分担了相当一部分俯仰控制功能以后,平尾就能以更大的不对称角度参与滚转控制。

三翼面布局的问题来自于机身长度和重量、阻力的增加。老的三翼面布局苏-35空重从苏27SK的16870千克增加到18400千克,即使扣除因为对地攻击、轰炸、结构寿命提升等因素带来的结构强化重量,以苏-30为参照物的话,单纯因为增设鸭翼带来的增重也至少超过700千克以上。尤其是翼面的增加会带来各种方面上的阻力提升——无论是浸润面积带来的摩擦阻力、还是超声速飞行下的激波阻力。因为这些原因,老苏-35在内部最大燃油从9400千克提升到10250千克的情况下,航程却反而大幅降低到3200千米。基于这种原因,在20多年以后苏霍伊推出的第二代新苏-35上——苏-27BM(B代表改进型)上;它不仅回归了常规布局,还进一步放大了机头和翼展。

放大尺寸、吨位使新苏-35可以使用更大更重的高性能相控阵雷达而仍然能处于静不稳定状态。通过使用具有15°最大偏转角度的矢量推力设计,原来三翼面布局的最主要优点完全通过发动机实现;虽然损失了一定的涡流增效方面的强化效果,但这与整体性能的提升相比不值一提。新苏-35的实践成功证明了该方案的优越性:气动和机内容积利用效率的提高使这个重得多的型号拥有3600千米航程,只比苏-27SK少了100多千米。

矢量推力的应用对飞行控制系统提出了很高的要求,因为需要飞行员独立手动控制喷管推力转向的矢量推力是没有任何实用意义的。新苏-35更换的全权限数字电传飞控不仅完善的交联了发动机的控制功能,而且彻底解决了苏-27家族前期型号控制功能简陋的问题。比如,它取消背部减速板的设计,这就意味着它的襟副翼、平尾等控制面能够实现非常复杂的自动配合,在保持飞行姿态不变的情况下大幅度提升自己的气动阻力,实现减速功能。

实际上,苏-27家族对于结构的强化重视更在于气动布局、飞行控制改进之上。到苏-34为止,苏-27家族完成了2轮以上的结构强化。期间的型号经验积累,西方设计手段、标准引入,材料工艺体系、尤其是大型钛合金件加工能力的重大突破,都给了苏霍伊极大的信心。随着飞机结构设计的要求越来越高,人们必须在截面尺寸更小的部件上实现更高的强度、刚度指标。结构中可以分担受力的冗余部分越来越少,有效减轻部件重量的同时也带来了巨大的风险:材料中隐藏的一道微小裂纹,或者加工时留下的一条明显刀痕,都有可能在巨大的压力和反复变形作用下迅速发展成足以导致整个部件彻底断裂的贯穿性裂纹。

上世纪60年代中期到70年代初,以高强度使用作为导火索,轻重量、高性能的结构设计矛盾在美国飞机上集中爆发。包括F-111和F-4在内的大量新飞机结构件出现严重的断裂现象,使飞机提前报废甚至是坠毁。比如,1969年1架F-111机翼解体导致机毁人亡,而这架飞机只飞行了一百多小时。检测结论逼迫人们承认,制造飞机的材料和部件中必然存在着大量的微观缺陷,并导致了50%以上的结构疲劳失效;改善材料和工艺水平可以减少、但无法消除这种现象。这使飞机结构设计中开始正式引入断裂力学理论,系统性的研究结构部件裂纹如何发生、扩展、并引起整个部件的断裂。这些成果最终变成了相当详细的指导标准,使设计师在设计时不仅能掌握结构部件会在什么条件下破坏;而且还知道正常使用情况下,允许结构含有多少、何种类型、大小的裂纹以及它的寿命变化。断裂力学理论实际上从20世纪40年代后期起就一直在高速发展,而长期没有得以应用在飞机结构设计中的原因只有一个:分析、计算能力不足。这一瓶颈最终被电子计算机的高速发展所打破。

计算机对于飞机结构的最大贡献在于有限元分析计算,这是一切先进设计的基础手段,也是现代定量设计与传统定性设计的根本区别所在。有限元法可以将一个结构部件划分成大量彼此连接的细小单元,每一个小单元只负责很简单的几个受力情况;通过计算这些小单元在各种条件下的变化趋势,就可以获得整个部件的近似性能数据。通过这种原理,有限元分析可以解析外形和受力条件非常复杂的部件,这给飞机结构设计提供了极大的灵活性。但是,要计算出高精度、高可信度的性能数据,对有限元计算过程中划分的单元数量要求极高,计算量极大。因此,在高性能计算机出现前有限元分析一直难以实用。

断裂力学、有限元分析、传统设计经验的三者结合,使飞机结构设计进入了一个完全不同的时代;它所带来的不仅仅是Mil-A-8860A、83444和MIL-STD-1530等几个军用标准,还有大量《耐久性设计手册》这样的规范文件,更为后来的达索CATIA等航空航天专业设计软件提供了基础。从F-16开始的西方战斗机都遵循这一系列的标准规范,当然,越往后的型号所遵循的标准版本也更新。通过每一个部件生产都实现了高度标准化,为精确重量控制和部件互换性能提供基础;并对每一个部件都在大量的有限元分析基础上进行彻底的疲劳试验,找出所有的薄弱点位置;苏-27BM的结构寿命从要求较低的前苏联标准2000~2500小时提升到西方的6000小时,达到西方三代机的主流水准。

我国引进了大量苏-27家族战斗机,其中最为主要的型号是苏-27SK和苏-30MKK。其中,苏-27SK是苏-27设计定型以后的初步完善型号,其优点是通过强化结构基本杜绝了因为强度不足而高速飞行下解体的隐患,并获得了与其飞行平台能力相称的挂载能力。但是就其寿命来说,2500飞行小时仅能维持十几年的较高强度训练,远远不足以满足需要,真实性价比很低。

苏-30MKK的引进数量虽然比苏-27SK少,但实际上它与R-77主动中距空空导弹的组合才是我国在相当长时间内的绝对空防主力,而它在对地/对海方面的攻击能力反而不及前者重要。这是因为我国在主动中距空空导弹的发展上一直较为坎坷,相关型号的定型时间晚、形成可靠战斗力更晚。即使是歼-10这样的高性能空战批量服役以后,在很长时间内都只能携带PL-11这样的半主动空空导弹进行训练、战备。

由于众所周知的原因,我国和俄罗斯在苏-27家族引进等重大军贸方面一度中断了十数年之久。这期间,我国原有的苏-27家族寿命均以开始接近晚期甚至已经开始出现较大规模的寿终报废。尤其是在防务压力最大的东南沿海地区,飞机使用强度大,而苏-27家族——尤其是苏-27SK原始设计又未曾考虑高温、高湿、高盐雾腐蚀的使用环境,实际寿命比预估的还要短得多。

国内虽然花了很大的力气仿制、改进苏-27家族,并取得了很大的成果,但是仍然存在不少问题。比如,仿制型号在结构设计上跳不出参照型号的基本水平,只能进行刚度等代设计,即使换了新型材料,结构寿命也并不能得到提高。更关键的原因还包括发动机,目前“太行”发动机的性能、可靠性、产能都还颇有不足。更仔细的维护和检修、更为严格的使用限制,更先进的延寿措施,对于飞机使用寿命的扩展都是有限的。我国现有苏-27家族的退役大潮才刚刚开始,歼-20大量生产服役以前,我国重型战斗机缺口还会越来越大。我国自主开发的苏-27仿制改进型号虽然意义也很重要,但目前确实满足不了实际需要。

这个时候,我国迫切需要后继机种来维持原有的苏-27家族机群,尤其是我国空军的装备体系并不健全,在专业的高机动电子战战术飞机、反辐射飞机上目前还是空白。因此,苏-35这种长寿命、高机动而且特别适合这种改装用途的作战平台,对于我国空军建立完善作战体系能力的价值无论如何高估都不为过。

(编辑/笔啸)endprint