中国艺术歌曲民族化的历史发展

2014-12-19王安潮

王安潮

艺术歌曲 (art song)兴起于18世纪的德奥,其产生与当时中产阶级地位的提高有很大关系。中产阶级对音乐的消费需求越来越强烈,促使作曲家们开始创作适合于中产阶级欣赏口味的新体裁音乐作品。用更富有表现力的钢琴取代竖琴作为伴奏乐器,为艺术歌曲的产生奠定了形式基础。随后,奥地利的舒伯特为后继者奠定了这一声乐体裁的基础,德国的舒曼、勃拉姆斯、沃尔夫等纷纷加入其中。民族乐派、印象派音乐为这一艺术形式不断寻找音乐技术的表达方式,李斯特、格里格、柴可夫斯基、福列等作曲家,在这一体裁的发展中都给予了不同程度的贡献,使之日益呈现出多姿多彩的面貌、民族特色及个人的不同艺术气质。单从其名即可见各国对这一音乐体裁的不同理解及其相应的发展:英文art song,德文Lied,法文chanson,俄文Pomahc。

各时期、各国家对艺术歌曲的界定都有所不同,但有一点是共识:艺术歌曲是诗一样的语言和音乐的结合。它的歌词应该有诗的意蕴,能给人以想象的空间;音乐上要利用和声等多种手法来烘托歌词,伴奏是作品的重要组成部分。在当时的欧洲有很多大诗人为作曲家提供了许多可激发灵感的诗作,如:德国的歌德、席勒、海涅,英国的莎士比亚、拜伦、雪莱,俄国的普希金、莱蒙托夫,法国的马拉美、波德莱尔等。

中国是一个诗歌大国,早在春秋时期就有北方民歌总集 《诗经》和南方民歌总集 《九歌》,汉魏的相和歌和清商乐也分别为当时北方和南方民歌的代表性体裁,唐代的诗歌无疑是中国乃至世界文化的巅峰之一,它们在当时就是入乐歌唱的艺术实践,而宋词的长短句为与旋律搭配提供了良好契机,元曲也同样是入乐的歌曲并具有优雅的意境美,明清民歌的兴旺发展为其诗意浓郁的艺术性歌曲发展并大量留存至今创造了基础。这些历史成就为西方体裁的艺术歌曲在中国的现代发展奠定了基础,因此,它一经赵元任、萧友梅等引介、创作,就立刻为中国乐迷所喜爱。

中国诗歌的文学创作始终与旋律的结合相统一,以律填词是其突出的创作特色,诗人多是颇具音乐才华的格律家,从唐代薛用弱的 《集异记》中 《旗亭画壁》记载的歌伎演唱王之涣、王昌龄、高适等人诗作的故事中可见一斑。也有部分诗词家自己就是自度新曲的高手,如宋代的姜白石就创作了大量歌曲,其中有17首留存在 《白石道人歌曲集》中,其作大都可以视为中国古代的艺术歌曲。可惜的是,中国古代重词不重曲的习惯使大量 “艺术歌曲”只留存了诗词文本,缺失曲本,加上文学家们在音乐创新上发展得不够,以曲填词的创作、文人雅集式的传播等,又受到今人对古代记谱法认知上的羁绊,都对今人认识中国古代艺术歌曲的形成、发展以及艺术成就造成了困难。中国古代的 “艺术歌曲”大都是单旋律思维,也许是因其线性思维的高度发展而阻碍了和声的充分发挥,作曲没能成为完善的体系 (自度曲式的作曲只能称为文人的一种游戏)。

一、中国艺术歌曲民族化的早期探索

从严格意义上说,具有萌芽意义的中国艺术歌曲是在1919年的五四运动后才出现的,当时由于胡适倡导的白话文新诗创作,使一些具有先进思想的知识分子,在学习政治、法律、经济的同时,兼学了西方的和声、对位等技法,如:赵元任、青主 (廖尚果)等。当然,以学堂乐歌为标志的国民现代音乐教育,也为中国艺术歌曲的产生提供了必要的社会大环境。这一教育模式普及了音乐教育,让更多的普通民众重新认识了音乐的地位,也为专业音乐教育先期进行了思想和技术上的必要准备。由此激发了一部分人献身音乐事业的雄心。至此,中国文化大环境为艺术歌曲和其他西方音乐艺术形式的传播扫清了学识上的障碍。

语言大师赵元任是中国艺术歌曲创作的先驱之一,有文献记载的赵元任的第一首艺术歌曲 《他》(胡适词)是1922年创作的,这一事实与中国新文化发展的背景是相衔接的。《他》曲后的作者自注说,“这一首歌的精神有一点像舒伯特的 《秘事》(Geheimes)”。这一年,赵元任创作有 《小诗》(胡适词)、《过印度洋》(周若无词)、《卖布谣》(刘大白词)、《秋钟》(赵元任词)、《劳动歌》(词取自星期评论)等艺术歌曲。这些歌在作者的自注中都标明是模仿德奥艺术歌曲作家的风格写成的,其中的 《卖布谣》表面上有柴可夫斯基的影子,但曲作者说主要想用中国的节奏韵律,但在 “土布粗,洋布细”处要与洋货相配合,和声方面大用而特用起 “洋货”(即西方旋律小调音阶)来了[1]。1922—1928年间,赵元任创作了30余首艺术歌曲,后来收入其 《新诗歌集》中,他在自序中说其手法来自舒伯特、舒曼等人的艺术歌 (art song)。其中如 《织布》(1925)、 《叫我如何不想他》 (1926)、 《也是微云》 (1926)、 《听雨》 (1927)、 《瓶花》(1927)等成为后世音乐会的常用曲目。《叫我如何不想他》(刘半农词)运用西皮原板过门的曲调为其歌曲主题的素材,运用西方同主音大小调的转调手法,E大调↔e小调,歌曲中段从e小调假道而到达它的同名大调G大调,第四句再回到e小调,其手法和效果是当时较为新颖的创新;《听雨》(刘半农词)中运用了常州吟古诗的调儿加以扩充,并借鉴肖邦降D大调 《前奏曲》的意味;《瓶花》(范成大、胡适词)中运用古诗和多种转调手法 (同主音大小调、上下属功能方向转调),是早期采用古诗进行艺术歌曲创作的尝试,这些手法都是大胆而又有较强艺术效果的创新性发展。值得一提的是,他在曲中所进行的 “中国派和声”的实验,既遵循和声普遍原则又与中国的乐调相协调配合[2],如纯五度音程的连续进行,以二级和弦变化而来的附加四度、六度的非三度叠置和弦。

萧友梅在1922—1925年间相继出版了 《今乐初集》《新歌初集》和三册 《新学制唱歌教科书》,其中收录了他与词学家易韦斋合作的一些艺术歌曲,如 《问》《南飞之雁语》等,其中 《问》的曲调、和声、伴奏简单质朴,儒雅清新,采用德奥艺术歌曲的手法,成为后世音乐会中广泛选用的曲目。[3]萧友梅的艺术歌曲追求曲风古雅、曲调优美,能充分注意词曲的紧密结合,德奥艺术歌曲成熟的创作技法在其作品中被合理运用,并能在当时音乐创作思想上起到引领的作用,即引领一大批音乐家投入到用德奥手法的艺术歌曲的创作中,他在音专参与的各种学术办刊、出版歌集、举办音乐会等活动,即可见其引领意识。

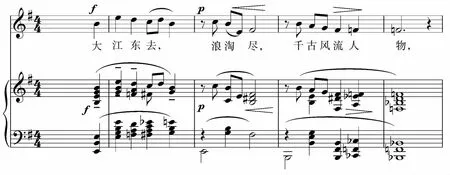

青主早年留学法国,学习法律,旁听作曲等音乐课程,但他在 “业余爱好”的音乐行当里却留下了大量精妙之作。有文献记载的中国最早的艺术歌曲就是青主1920年留学德国所作的 《大江东去》,是作者采用北宋 “豪放派”词人苏东坡的词,运用德奥艺术歌曲创作手法。原词的磅礴气势被曲调的大起大落和伴奏不断的和声变化烘托出来 (见例1)。他的另一力作是1929年创作的 《我住长江头》(李之仪词),表现了作者在一次雷鸣电闪之夜驾舟江上的体会。五声音阶构成的旋律起伏奔放,伴奏采用分解和弦的织体,好似奔流不息的江水,大小调的自然交替,和声的丰富发展,语言、语调与旋律的紧密结合,是中国早期艺术歌曲中的精品。其夫人华丽丝也创作了一些艺术歌曲,两人的作品后来收入 《音境》等歌集中。

例1:青主 《大江东去》

萧友梅在中国艺术歌曲的发展上具有重要的作用,他在其创办的国立音乐学院中倡导新歌创作。在民族化的探索中,他的成就也较为突出,聘请很多词人如易韦斋等参与创作 (最成功的作品之一如 《问》),采用中国话的语意、意境 (如 《南飞之雁语》等)。继之而起的赵元任、青主等也循其手法,他们将德奥艺术歌曲的手法融会于中国音调、意境特点的创作中。此外,还有陈啸空的 《湘累》,黄自留美时的作品《甘美的老酒》(1928)。其中 《湘累》是1920年郭沫若创作的同名诗剧中的主要唱段,他将昆曲式的唱腔与西方浪漫主义音乐手法相结合,创造出富有民族风格的旋律。这一时期的作品是时代文化氛围和作者情感体验的产物,他们通过音乐进行形象的刻画和情感的描述,并已开始注意音乐上对民族风格的探索。

二、中国艺术歌曲民族化在开拓中前进

20世纪30年代,一批归国的留学生把中国的艺术歌曲创作提高到一个新的水平。不少作曲家开始将作品结集出版,如:黄自的 《春思曲》,青主的 《音境》,应尚能的 《燕语》,李惟宁的 《独唱歌集》,贺绿汀和刘雪庵在日本出版的 《三歌集》《四歌集》,陈田鹤的 《回忆集》,陈厚庵的 《宋词新歌集》等。这一时期对民族素材的运用和民族风格有意识追求更为深入和强烈,在音调和文化情韵上也达成了某些共识。较突出的除了赵元任在这一时期的创作外,还有黄自的 《思乡》《春思曲》《玫瑰三愿》《花非花》《点绛唇》《南乡子》《卜算子》,贺绿汀的 《恋歌》,陈田鹤的 《山中》《给》《雷峰塔》《秋天的梦》《江城子》《春归何处》,江定仙的 《恋歌》(原题 《恋吧!少女》)、《静境》、《岁月悠悠》,刘雪庵的 《追寻》《飘零的落花》,青主的 《红满枝》,李惟宁的 《偶然》《渔父》,应尚能的 《怀疑之梦》《腰有一匕首》《摇船歌》,周淑安的 《早晨》《天地宽》《骑马上高山》,黄永熙的 《阳关三叠》,陈后庵的 《雨霖铃》等。对中国古典文化素材在艺术歌曲创作中的有意识关注与运用,对德奥艺术歌曲音乐创作手法运用的普遍成熟,作品数量的大量增加,使得20世纪30年代被大多数音乐史学家称为中国艺术歌曲的极盛时期。

在这场艺术歌曲创作的大潮中,黄自及其弟子的创作在艺术歌曲民族化探索上成绩显著,除了在曲调上追求民族化旋律,黄自还在伴奏上追求民族化意境的挖掘,如采用和弦变音的穿插来求得色彩的对比(见例2)。黄自弟子们的艺术歌曲风格略有不同,如:贺绿汀偏重于乡土民间风味,陈田鹤偏重于抒情性的学院派艺术歌曲风味,刘雪庵偏重于城市流行歌曲风味,江定仙侧重于戏剧性的挖掘。[4]这一时期的艺术歌曲,除了将中国语言的音调融入歌曲旋律之中,还大量选用古诗词作为其歌词,还约请像诗人龙沐勋等人撰写具有古韵的新词,是当时作曲家民族意识觉醒的创作。

例2:黄自 《卜算子》

1938年抗日战争全面爆发,艺术歌曲让位于革命歌曲,但其中不乏艺术歌曲的精品之作。如:贺绿汀的 《嘉陵江上》《阿侬曲》,陆华柏的 《故乡》,夏之秋的 《思乡曲》,张定和的 《江南梦》和 《嘉陵江水静静地流》,汪秋逸的 《江南三曲》(《淡淡的江南月》《夜夜梦江南》《烟雨漫江南》),应尚能的 《无衣》,林声翕 《满江红》《白云故乡》,刘雪庵的 《柳条长》,江定仙的 《国殇》,赵元任的 《老天爷》,张文纲的《牧羊女》等。冼星海在古诗里尝试以新的和声语言创作有 《古诗四首》(《别情》《杨柳枝》《忆秦娥》《竹枝词》),它将中国的京调和民谣融入中国古调音乐中。

从上面的作品可以看出,这一时期的艺术歌曲创作由于适应战时的需要与抗战题材相结合,中国民族音调在艺术歌曲创作中的融会,进行了民族内容和精神的双重显现,与之前的立意于强化民族情韵的古韵塑造略异。它们或以思乡之情来表达对战争的责难,或以悲壮的悼歌来表达对将士、亲人的情怀。这其中,民歌风和古风成为音乐的两种主要形态或风格。20世纪40年代,部分作曲家开始注意运用现代的作曲技法进行新探索,如:黄自的 《卜算子》运用的是印象派的和声手法,陈歌辛的 《春花秋月何时了》用的是十二音技法。一些现代作曲手法的艺术歌曲探索取得了广泛关注,如1943年桑桐运用晚期浪漫乐派“和声半音”和表现主义 “自由无调性”的手法分别创作的 《相见欢》和 《林花谢了春红》(均李煜词,由周小燕首唱)(见例3),将当时中国民族化艺术歌曲创作拉进到现代的阶段。《林花谢了春红》以民族宫调为和声基础,因其调中心音在A宫 (旋律声部)、C宫、D宫、F宫 (分别在伴奏声部),所以它具有民族风格的 “自由无调性”的音乐特点,成为当时乃至后世较有影响的艺术歌曲。

例3:桑桐 《林花谢了春红》

20世纪三四十年代的中国艺术歌曲在探索中进行了多种手法的尝试,德奥手法与欧美风格多元交汇,甚至无调性的运用,但其中始终不变的是对中国民族语调的音调化结合的探索,以此对中国风格进行有意识深入发展,其大量成功的创作也使当时的民众对艺术歌曲有一个新的或更高的认识,诗的意境与乐的情感,或者说用音乐表达诗歌的表情,达到了较为成熟的层次。

三、中国艺术歌曲民族化的全面兴盛

新中国成立之初,生机勃勃,百废待兴,一批掌握现代作曲技法的作曲家纷纷将笔杆触及艺术歌曲的创作,他们将民族音乐的深厚底蕴和自己对祖国的热爱融入艺术歌曲的内容表现里。在艺术歌曲的探索上,进行了民族音调融合的各种尝试,尤其是对民间音乐的改编、发展增多,如 《嘎达梅林》、《天下黄河十八弯》、《洞庭玉米香》(白诚仁)、《花儿为什么这样红》(雷振邦)等。新中国的建立为艺术工作者提供了广阔的田野,一些优秀作品相继问世。但相对于其他音乐体裁,艺术歌曲领域的成果还是较少的,据居其宏 《新中国音乐史》统计,1949—1976年间,有影响的艺术歌曲不多,而群众歌曲、抒情歌曲、儿童歌曲、合唱曲较多,民族风歌曲创作是这一时期的重大收获之一。[5]5对民族曲调融会于艺术歌曲的探索开始增多,如:罗忠贤的 《英雄战胜了大渡河》《岩口滴水》,陈勇的 《火把节的欢乐》等将中国民歌与艺术歌曲很好地嫁接起来。

新中国的良好艺术氛围刺激了作曲家们对歌曲的探索,成为时代所喜好的抒情歌曲。如丁善德的 《延安夜月》《爱人送我向日葵》《山上的松树青青的喱》,以及为民歌配伴奏的作品,这些编配赋予民歌以新的生命力,如:《想亲娘》《可爱的一朵玫瑰花》《玛依拉》《槐花几时开》等。他后期作品有 《橘颂》《老战士》、《啊!黄河》,声乐套曲 《田西诗抄》等。丁先生的艺术歌曲在中国艺术歌曲的发展中占有重要的地位,他将现代的作曲技法和中国的民族风格有机结合起来。作为钢琴家出身的他,作品的织体变化丰富,使伴奏成为作品的重要标志之一。

1957年开始,对毛泽东诗词进行谱曲的艺术歌曲逐渐出现并成为之后创作的潮流之一,如 《十六字令三首》(丁善德)、《蝶恋花·答李淑一》(瞿希贤、赵开生)、《菩萨蛮·黄鹤楼》(罗斌、李劫夫)、《七绝·为女民兵题照》(李劫夫)、《忆秦娥·娄山关》(李劫夫)、《浪淘沙·北戴河》(桑桐、关鹤岩)、《沁园春·雪》(王元方)等。同一首歌词,参与创作的往往有很多人,足见这一风气之盛。其中,《蝶恋花·答李淑一》由于运用了苏州弹词的音乐素材而具有别样情致和超凡脱俗的美学品格,旋律委婉缠绵、浪漫优美、柔中带刚,挖掘了毛泽东词境的深刻内涵,使其在同名作中脱颖而出。[5]83以毛泽东诗词为文本的创作在其他音乐体裁领域也一样火热,如合唱领域有:沈亚威的 《七律·人民解放军占领南京》、彦克与吕远的 《七律·长征》、李焕之的 《七律·长征》。

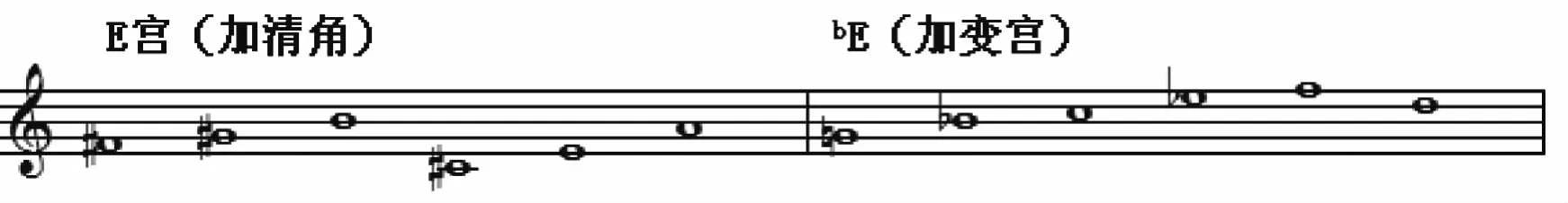

1978年底,改革开放的春风吹起了中国艺术歌曲创作的高潮,将现代作曲技术与艺术歌曲结合的尝试也不断涌现,如罗忠镕的 《涉江采芙蓉》《山的那边好地方》《鹧鸪天》《蛾眉三月天》《江南春》等将现代的十二音技法与艺术歌曲紧密结合;陈其钢的 《水调歌头》、王西麟的 《招魂》等属于多调性手法的成功之作,有别于传统调性明确的艺术歌曲创作手法。其中,《涉江采芙蓉》等所进行的五声性十二音集合技术的探索 (见例4)[6],是西方先锋音乐手法与中国民族音调结合的典范之作。

例4:罗忠镕 《涉江采芙蓉》

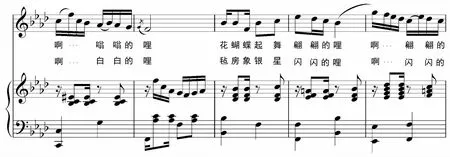

追求中国音乐的情韵和优美意境的挖掘适合于发挥歌唱技术的艺术歌曲,是改革开放后尤其是近年来艺术歌曲民族化探索的主体。郑秋枫、施万春、施光南、尚德义、谷建芬、士心 (刘志)、徐沛东、陆在易、徐景新、王志信、印青、朱良镇等在这其中产生了相当的影响。郑秋枫的 《我爱你,中国》、《帕米尔,我的家乡多么美》(《祖国四季》之三)、《美丽的孔雀河》等,施万春的 《送上我心头的思念》《梅岭三章》等,施光南的 《打起手鼓唱起歌》《吐鲁番的葡萄熟了》《祝酒歌》等,尚德义的 《千年的铁树开了花》、《科学的春天来到了》、《小鸟飞来了》(蒙族风)、《七月的草原》(哈萨克风)、《牧笛》(维吾尔风)等,谷建芬 《那就是我》等,士心的 《峨眉酒家》 《我们是黄河泰山》 《没有强大的祖国哪有幸福的家》等,徐沛东的 《乡音乡情》《你像雪花天上来》等,陆在易的 《桥》《家》《盼》《我爱这土地》《彩云与鲜花》等,王志信的 《兰花花》《黄河壶口》《遍插茱萸少一人》《孟姜女》《木兰从军》《满江红随想》等,《西部放歌》《世纪春雨》《芦花》《望月》《永远跟你走》等,朱良镇的 《太阳的儿子》《归来的星光》《两地曲》等,徐景新的 《妈妈留给我一首歌》及声乐随想曲 《春江花月夜》等,徐纪星的 《志摩诗三首》等,在探索方面取得了突出的成绩,成为雅俗共赏的作品。这些艺术歌曲在追求民族音调的现代化方面进行了成功的探索,有的具有了个性特色。如:尚德义将女声花腔艺术歌曲创作进行了卓有成效的探索,取得了深远影响,他将地域性民间音调进行现代化发展,《七月的草原》将花腔连接与歌曲主体进行了巧妙的结合 (见例5)。邓小平南方谈话后,文艺工作者在艺术歌曲上的创作更为活跃,音乐技术手法和审美风格更为多元,但内在的对民族音调的坚守却一直没变。陆在易的 《家》中运用核心动机贯穿的手法,将人们对家的依恋进行了多角度诠释,吟诵式的音乐主题在特性音型的两次呈示后迅速大幅度跳进,带动情绪起伏大变 (见例6),很好地诠释了细腻、真挚的家之爱恋。这是一首内蕴深厚的艺术歌曲,陆在易的 《我爱这土地》还运用小二度关系转调,同样表达出作曲家在这一领域创作上的深沉而细腻的手法特点。

例5:尚德义 《七月的草原》

例6:陆在易 《家》

中国艺术歌曲创作在新中国成立后成长快速,其作品的数量、质量、风格已达到了前所未有的程度,而其中对民族化探索也进入新的阶段。对民间音调的直接引用和发展也推出了一系列新作,如 《玛依拉变奏曲》(胡廷江编曲)等一批新颖独特的作品在听众中广受欢迎,说明民间音乐的潜在艺术价值之高远。同时,追求雅化的语言和浪漫的艺术氛围,追求作品意境隽永魅力,也成为重要领域。这些探索将西方艺术歌曲体裁进行了中国民族化的融会,出现了集中风格取向。其一是俗化手法的爱国歌曲,如 《我爱你,中国》《祖国啊,慈祥的母亲》《我和我的祖国》等运用群众化的语言表达诗般爱国热情的亲民之作,它们在和声、织体方面的着力渲染,也得到了艺术化较高的赞誉。其二是唯美可听的抒情性,尤其是近年来,这种注重广泛群众性的抒情动听的作品不在少数,如 《大江南》(赵季平曲)、《望月》(印青曲)、《你是这样的人》(三宝曲)、《春天的芭蕾》(胡廷江曲)等,他们不能严格界定于西方艺术歌曲规格之上,即它们虽具有相当的艺术性,但其织体、和声是群众歌曲的写法。这两类倾向与 《归来的星光》《我爱这土地》《牧笛》等传统风格的艺术歌曲一起丰富了中国艺术歌曲的创作。但也给业界提出思考:如何定位上述二类歌曲。鉴于它们具有高雅的意境和良好的群众接受度,笔者以为,对此类 “艺术歌曲”的厘定相对来说要宽泛一点:能运用优美的曲调和丰富的意境,来表达诗一般的情韵,能充分表现高尚的思想内容和深邃的音乐情感的作品,即可视为中国民族化的新型艺术歌曲。

四、对当前中国艺术歌曲民族化创作的展望

中国艺术歌曲从诞生之日起就与中国人民的生活紧密相连,在发展中国音乐现代化的探索中,注重民族化的音乐语言的融会,将是其获得民族品格的必由之路。

首先,总结、整理近现代的中国艺术歌曲民族化创作的成果及其历史发展线索很有必要。据目前成果调查来看,已有大量论文、专著涉及中国艺术歌曲的研究,它们可使我们认清我们所走过的道路,认识其中的不足。但对其中蕴含的民族化手法的解析不够,大多尚处于史料的初步整理阶段,这可能与研究者大都是声乐学生有关。而对目前出现的新型艺术歌曲发展倾向,民族化风格的时代发展等方面的研究,还略显欠缺。借此,笔者以为,对新倾向要进行深入的音乐技术分析、理论比对剖析与现状归类解析等多层次研究,以期达到对新现象及时做出价值判断,为其进一步发展予以引导。

其次,大胆探索新的创作方法势在必行。目前,中国艺术歌曲趋向于追求大众化、通俗化,这作为方向之一是很好的,它有助于艺术歌曲的繁荣与发展,但作为文化高规格发展要求的、将新兴的音乐技术融会于艺术歌曲创作的探索,仅拘泥于此还略显不足。这方面的 “学术性”探索应该予以大力提倡和奖掖,鼓励青年作曲家运用现代技法创作与时代审美、民族趣味相融合的作品,并经常开展研讨和创作活动。此类的创作比赛应该多举行,并对其加强理论阐释、新闻引导和文化提升的辅助推广。

再次,内在的民族化素材或风韵不能丢。近年来,对中国艺术歌曲民族化的探索中,趋于符号式的、浅层次的较多,而20世纪80年代出现的具有极高水准的优秀艺术歌曲则越来越少,尤其是具有民族音乐特色的作品越来越少。只有是民族的才是世界的,作曲家们要努力探索民族化的音调、和声、织体等,让民众在接受这一外来事物的时候,感受民族音乐的美,而这在赵元任等先贤就已验证为中国艺术歌曲成熟的标志性手法之一。大力发展民族性素材的现代化融会,强调民族音乐风韵在艺术歌曲歌唱性中的现代化发展,是目前中国艺术歌曲民族化的重要角度。

[1]赵如兰.赵元任音乐作品全集 [G].上海:上海音乐出版社:1987.

[2]钱仁康.《新诗歌集》—— “五四”以来第一部融会中西音乐艺术的歌集 [M]//钱仁康音乐文选:上卷.上海:上海音乐出版社,1997:32—50.

[3]陈聆群.中国音乐史简编 (近代部分)[M].北京:高等教育出版社,2006:261.

[4]孟文涛.江定仙和他的两位师兄的音乐风格比议 [G]//春雨集.北京:人民音乐出版社,2002:218-237.

[5]居其宏.新中国音乐史 [M].北京:中央音乐学院出版社,2010:5.

[6]郑英烈.十二音技法在中国音乐作品中的运用 [J].音乐研究,1986(1):24.