松阳高腔与西安高腔的比较

2014-12-19潘银燕

潘银燕

松阳高腔、西安高腔均产生于浙江西南部的松阳县、衢州市 (因衢州古时称西安),故以地名的形式分别冠以松阳高腔、西安高腔的称谓。根据对高腔研究专家、中国音乐家协会会员、中国戏剧家协会会员刘建超先生的访问和田野调查的结果,笔者发现两种高腔剧种各具自己的艺术特色,虽有着截然不同的历史渊源、风格特性,但也有着同声腔剧种的音乐特征及其表现方法等方面的相似性,从而引发了笔者对高腔声腔剧种的更深层次的探讨与研究,进一步认识到这古老的最接近广大人民群众的声腔剧种的功能价值。

一、松阳高腔与西安高腔的历史渊源及风格特性

改革开放以来,全国各地多次举办了高腔声腔剧种的学术研讨会,对高腔声腔系统的历史渊源进行广泛地探讨、研究,产生了许多不同的却极具影响力的观点。而笔者在对松阳高腔和衢州西安高腔历史渊源的调查探索中,却发现了一些新的有价值的研究内容。

松阳高腔发迹于地处瓯江上游的松阳县,与温州永嘉相距三四百里,历史上永嘉曾属于松阳管辖,而松阳又曾属永嘉郡管辖。两地古代商业、手工业发达,靠水路以舟通海,交往向来甚频,说明松阳与永嘉的地缘关系以及经济、文化间的联系非常密切。故专家学者和松阳高腔艺人认为:当宋元 “永嘉杂剧”形成之时,松阳的戏曲也可能处于酝酿或在形成之中,以后继承了南戏的衣钵,同时也受到北杂剧的影响,从而成长为松阳高腔。说受到北杂剧的影响,指的是 “宋高宗南渡时,北方居民扈从南迁,入境者甚众……”[1]反映了宋室南渡时北方移民大量涌入松阳的情况。在田野调查访问中,已经发现这些从河南等地迁徙入松阳县境内的移民落户之地,自古以来分布着大量的松阳高腔艺人。从上述两方面的情况可以说,松阳高腔不仅受到古南戏的直接影响,同时也可能受到北杂剧流传的影响。

松阳高腔的音乐、演技是吸收融合了民间音乐和娱乐形式,糅合了当地自古至今盛行的道教音乐,演出程式和班规习俗取之于民间风俗活动的原始形态。唱腔音乐古朴,唱腔曲牌固定,演唱格式、唱法及其衬字词的浓郁,都保持着里巷歌谣、村坊小曲的余韵遗响。各剧目中服饰化装仿宋元时期的艺术手法,全部剧本都是未经任何文人改造的历史剧目。演出从村舍、田陌至勾栏、茶肆、庙宇、祠堂,他们原发性的艺术风格和古老的表现形式,深深地积淀于剧种艺术的本体,并成为其艺术形式不断传承发展的载体。松阳高腔是民间歌调随心入腔,是南北曲改调歌的产物,是南戏与北杂剧之间在结构形式上的进一步腔化而形成的高腔。

西安高腔产生于明代万历至天启年间,兴盛于明末清初,抗日战争爆发后,几乎成了绝响。新中国成立后,在党和政府的关怀下,召集老艺人,重新开展了演出活动。据田野调查分析,发现西安高腔的渊源概括为两种情况:一是江西的弋阳腔与江苏的昆腔流入衢州后,与当地的民间音乐相结合,形成了衢州西安高腔,其音乐基本特征与表现形式亦与弋阳腔相仿,特别是在唱腔曲牌启唱中的引子部分和结尾的音乐结构都有昆腔的音韵特色,说明西安高腔与昆腔之间的渊源关系。二是西安高腔受到调腔、余姚腔的影响,而调腔、余姚腔则是受到宋元南戏很大影响而产生的戏曲声腔剧种,故认为西安高腔与南戏有着一定的历史渊源关系。从西安高腔保存的正本剧目和音乐曲牌来看,其中的一些剧目和音乐曲牌均出自于南戏剧目和音乐曲牌,如剧目 《琵琶记》《黄金印》《芦花记》等和音乐曲牌 [孝顺歌][山坡羊][驻云飞]等。西安高腔在其成长、衍变、发展过程中,曾经多次受到多声腔剧种同台演出的磨砺,特别是在清代乱弹、徽戏等声腔剧种勃兴之后,民国时期当地艺人以高腔、昆曲、乱弹声腔组成的 “三合班”剧种,无不对衢州西安高腔的艺术风格和表演形式等方面产生影响。新中国成立后,西安高腔成为婺剧多声腔剧种中的一支声腔,其高腔固然有着艺术的传承性,但艺术的风格特性不可避免地受到多声腔的艺术感染而产生一定的变异。特别是处在多声腔的婺剧当中,其唱腔的流畅、秀丽、舒缓,显然已经融入其他声腔的多种元素了。当然,从戏曲的成长发展史来说,这种现象仍是值得称道的,因为戏曲艺术必须在创新或吸收其他优秀声腔剧种的基础上,才能让传统的艺术获得现实的生命力和不断发展进步的动力。

二、松阳高腔与西安高腔的唱腔及文武场曲牌音乐比较

在探索研究松阳高腔和西安高腔的过程中,觉察到两支同声腔的剧种在历史渊源、风格特性等方面存在着成长发展的历史轨迹、衍变形态、表演形式等方面各异的现象,形成了各自的特点、风格和较强的地方声腔剧种固有的本质属性。高腔声腔具有 “向无曲谱,只沿土俗、错用乡语、改调歌之”[2]的特征,松阳高腔自始至今依然一如既往。而西安高腔在现代,面貌已发生一定的变化。但无论如何,其高腔声腔的共性却是一致的,不管是在以往的史籍记载中,还是在今人的戏曲声腔剧种的专著中,如 《辞海·艺术》分册或 《中国大百科全书·戏曲》等重要的辞书中,对尚存世于全国各地的各高腔声腔剧种都作出了其声腔具有共性特征的一面。在对松阳高腔和西安高腔音乐的对比分析中,笔者认为,一唱众和的帮腔形式,以当地方言演唱方式,说白、锣鼓定节等的艺术手法,都能反映出它们之间艺术色彩和声腔特性是完全相同的。

下面通过对两支高腔剧种的唱腔与文武场曲牌音乐的对比与分析,可以发现两支高腔剧种的音乐因受历史渊源和各地不同民间音乐的影响,音乐的结构有着多方面的差异,同时也看到某些曲牌的演唱或演奏风格的相似性。

1.唱腔曲牌音乐的相似性

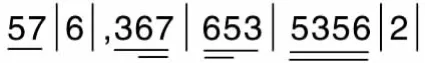

令 (小锣轻击);仓 (小锣重击);七 (小钹);匡 (大锣);冬 (鼓);吉 (檀板)。

看例一与例二的比较,它们之间定腔乐汇相似,旋法上接近,均建立在以徵为宫的调性基础上,而且调式的转换也相一致。例三与例四的同名曲牌也保持着调式、调性、旋法等方面的类同性。从定腔乐汇的相似性对比,可说明两支高腔某些唱腔曲牌之间的密切关系。

2.唱腔曲牌音乐的差异性

松阳高腔和西安高腔在唱腔曲牌上的差异性,主要反映在松阳高腔演唱曲牌时的速度较快,热烈、奔放、粗犷、激越,具有一泻而尽的演唱效果;在重词演唱上往往以甩腔与帮腔同时进行,每句尾有间插打击乐的过门;上下句循环的唱腔曲牌音乐保持着前辈艺人所传教的传统风格。而西安高腔唱腔的曲牌音乐显得细腻、委婉,演唱曲牌的时速稍慢,舒缓、抒情,音乐优美雅致,仿佛给人们一种春意绵绵、情景交融的感受;有帮腔,无甩腔,没有固定的每唱句尾插入打击乐的表现方法。在唱腔乐句的结构上,西安高腔唱腔乐句总体上比松阳高腔的唱腔乐句长。

两支高腔关键性的差异表现在音乐风格上。松阳高腔仍处于原始的民歌状态,唱腔形象辽阔,节奏稳健律动,特别是甩腔酷似劳动号子,高八度演唱,趣味特异。西安高腔充满了抒情的色彩,唱腔风格比较接近于昆腔及滩簧等声腔的性格。两支高腔唱腔就是在相同的定腔乐汇的表现上也能演唱出各具特性的艺术效果。

3.文武场曲牌音乐的同异关系

在文武场曲牌音乐的比较中,可以说明松阳高腔与西安高腔的曲牌都比较丰富。在文场曲牌运用上,两支高腔剧种均遵循祖传的规定分别划分为吹奏类、吹打类、丝竹类、丝弦类、丝竹锣鼓类的文场曲牌音乐的表现方法,并统一较规范地运用于不同的戏剧情节或场面,还可以根据所表现的剧情内容的需要,突破时间、空间的限制,在特定的场面,文场曲牌的演奏能让观众思接千载,悄然动容。如表现帝王、百官出场,饮酒场面,谈情说爱剧情,拜将行礼表演等。由于剧种音乐的来源不同,因而形成两支高腔剧种文场曲牌大都具有本剧种乡音基础而形成的浓厚地道的独特性,从而显现出两者之间的差异性。仅在部分表演过场的如 [过场曲]、衬映饮酒气氛的如 [饮酒乐]等,有着相似的文场曲牌音乐,并为表现相同的戏剧情节服务。

三、结 语

通过对松阳高腔与衢州西安高腔历史源流及其音乐形态诸方面的分析比较,可以得出以下结论:

一是松阳高腔是高腔声腔系统中的单声腔剧种,保持了高腔声腔体系中从唱腔、文武场曲牌到剧目、演艺等方面完整的艺术体系。松阳高腔能保持这样完整的体系,这在全国古老的戏曲声腔剧种是极为少见的。而且,松阳高腔保存了古南戏的遗风,还受到北杂剧的影响,六百年来未间断地以家族传承方式流传,还从未经任何文人曲作家的改造,保持着它自身的原生形态,这不能不说是戏曲界的重要现象。“松阳高腔曾北上杭州,南下福建,东至沿海地区,西到江西、安徽,演出遍及四省的广大城乡,对侯阳高腔(金华)、西安高腔 (衙州)、西吴高腔 (东阳义乌)和醒感戏等都有影响。”[4]西安高腔也有比较完整的艺术体系,并受到古南戏以及调腔、余姚腔的影响,但不可否认的是,衢州西安高腔历史上曾受到松阳高腔的深刻影响。

二是通过松阳高腔与西安高腔的唱腔、文场曲牌、武场曲牌的对比与分析,从各种曲牌的相似性、差异性以及同异关系的论证,可以发现两支高腔音乐之间在艺术基因上的界标十分清楚,亦即高腔声腔艺术的本质特征是清晰可见的。而且,两支高腔声腔的唱腔在特征音型的定腔乐汇上有着一定的共异性。从调查、采访、分析、研究过程中,发现松阳高腔的定腔乐汇几乎点缀着全部的唱腔曲牌,而西安高腔却是部分曲牌有着定腔乐汇的表现形式;松阳高腔的定腔乐汇基本固定,仅存在着极个别的音的变化,西安高腔的定腔乐汇变化稍大些,主要反映在乐汇的拉长或缩短方面。我们不仅从中体会到以沿袭曲牌联缀体古老形式的松阳高腔运用定腔乐汇的古朴性,也可以领悟到西安高腔在多声腔剧种生存、发展中所产生的衍变联系。文武场曲牌虽有相似之处,但西安高腔却已与婺剧的文武场曲牌融为一体了,而松阳高腔却保持着独特的个性,有些文武场曲牌直接来源于民间,有的武场曲牌具有鲜明独创性。此外,松阳高腔音乐中保存着一定数量的道教音乐,这在西安高腔中几乎是不存在的。

松阳高腔与西安高腔这两支根植于民间的高腔剧种当前其生存状态和传承依然面临着新文化语境下的诸多挑战,更有许多深层次文化现象还值得我们去进一步探索与研究。

[1]松阳县志编委员会.松阳县志 [M].杭州:浙江人民出版社,1996:73.

[2]李调元.剧话 [M].清乾隆四十九年 (1784)刻印本.

[3]刘建超.松阳高腔音乐与研究 [M].北京:中国摄影艺术出版社,2008:6.

[4]王建武.对松阳高腔之源的初步梳理 [J].丽水学院学报,2006(2).