准噶尔盆地车排子凸起白垩系吐谷鲁群底部沉积及不整合特征

2014-12-16蒋清山杨雪松

朱 峰,蒋清山,郑 兵,杨雪松

(1.中国石化石油工程地球物理公司西南分公司,四川德阳618000;2.陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院;3.中国石化西北油田分公司)

车排子凸起位于准噶尔盆地西北缘,属于准噶尔盆地西部隆起的次一级正向构造单元,面积约10 800 km2,南邻四棵树凹陷,东以红-车断裂带与昌吉凹陷以及中拐凸起相接,是海西晚期形成且长期继承性发育的古凸起,凸起上大部分地区缺失二叠系、三叠系、侏罗系。白垩系、古近系、新近系地层超覆沉积在石炭系基岩之上[1-2]。该凸起平面上呈不规则三角形,主体走向NW至EW 向,整体是一个东南倾、西北抬的单斜,具不均衡隆升的特点,其西北部的加依尔山前隆起最高,向东、南及东南方向隆起幅度逐渐降低,其东南角至奎屯-安集海一带逐渐隐伏消失。该地区具有多油源、多期次、多层系、多类型、多油品的成藏特点,具备形成复式油气聚集带和规模油气田的有利条件,其油气藏类型主要为地层-岩性和岩性油气藏[3]。在新近系沙湾组喜获高产工业油流之后,又在白垩系获工业油流,展示了良好的勘探潜力[4-5]。

本文以高精度地震学、地震沉积学、沉积学等理论为指导,充分利用工区内精细解释的地震剖面、录井、测井、岩心等资料,描述研究区吐谷鲁群底部的沉积特征和不整合特征[6-7],旨在为整个准噶尔盆地西北缘吐谷鲁群底部的不整合识别提供重要依据,同时为车排子地区下白垩统隐蔽油气藏的勘探开发提供科学的地质依据。

1 区域沉积构造背景

石炭纪中世-二叠纪早世的海西晚期,由于哈萨克斯坦板块和准噶尔板块碰撞[8],准噶尔盆地西北缘成为弧后盆地的一部分,包括车排子凸起在内的西部隆起形成并强烈抬升,到二叠纪晚世,西部隆起主体部位仍露出水面遭受剥蚀,主体高部位车排子凸起未接受沉积;三叠纪印支运动使准噶尔盆地西北缘构造运动频繁,发育不整合,车排子凸起仍未接受沉积。

中侏罗世末期的燕山Ⅰ幕构造运动使盆地中部隆起开始发育;侏罗纪末的燕山Ⅱ幕是盆地中、新生代构造运动最剧烈的一次,盆地东南缘博格达山隆升成山,中部形成了中央隆起和陆梁隆起,并向东、西两个方向分别延伸至克拉美丽山和车排子隆起,造成了侏罗系与白垩系之间明显的区域性角度不整合[9];早白垩世的燕山Ⅲ幕构造运动活动不太剧烈;晚白垩世燕山Ⅳ幕开始,盆地基底发生南降北升的区域性掀斜作用,形成了区域性的楔形体。

因此,控制白垩系沉积的构造运动主要是侏罗纪末的燕山Ⅱ幕,对车排子地区白垩系沉积的影响主要表现在两方面:一是最终形成石炭系与白垩系间的角度不整合;二是车排子凸起石炭系剥蚀区古地貌对白垩系沉积的控制,剥蚀区位于西边,物源来自西部。

白垩系直接角度不整合于石炭系之上,是海西晚期、印支及燕山运动综合叠加影响的结果,但最终在燕山期定型。车排子凸起整体为不规则三角形凸起,主体走向为北西-南东向,形成于海西晚期,具有长期继承性发育和不均衡隆升特点。沉积地层东南厚,西北薄,为典型的楔形沉积特征。在研究区西部凸起处,侏罗系因剥蚀而缺失。车排子凸起是准噶尔盆地油气最为富集的地区之一,它紧邻沙湾凹陷和四棵树凹陷两大生烃中心,油源条件充足[10],主力油层为侏罗系八道湾组,白垩系吐谷鲁群和新近系沙湾组。下白垩统吐谷鲁群不整合或假整合于侏罗系或更老的地层之上,为一套以泥质为主的湖相沉积[11]。

2 吐谷鲁群底部沉积特征

2.1 沉积模式

早白垩世的车排子地区总体处于相对稳定和缓慢下沉、湖面不断上升阶段,湖面上升与供屑速率保持平衡,因而始终处于浅水环境。在吐谷鲁期,曲流河入湖形成三角洲沉积,沉积物具有颗粒细、分选性和磨圆度好的特点,显示其经过较长距离的搬运[5]。根据基准面(湖平面)变化,准噶尔盆地车排子凸起下白垩统吐谷鲁群底部沉积期,基准面(湖平面)位于湖盆坡折面以下时期,残留冲积扇扇面河道充填,可归为低水位冲积扇沉积模式。

图1 吐谷鲁群底部沉积模式

准噶尔盆地车排子凸起下白垩统吐谷鲁群底部主要发育冲积扇沉积体系,物源主要来自研究区西北的扎伊尔山及下伏近源剥蚀的石炭系火山岩,东南方向为湖盆,研究区西南部、东北部和中部地势较低,整个研究区为冲积扇根部,沉积物粒度粗(以砾岩为主),主要为扇面河道充填沉积(图1)。吐谷鲁群底部沉积相组合中未见大套厚层泥岩,偶夹重力流沉积的前三角洲成因相,因此这些沉积物形成时的水位不太深,主要是三角洲前缘相的产物,缺少前三角洲相沉积。由此说明研究区内沉积物主要形成于浅水环境,也即是浅水三角洲沉积体系的产物。冲积扇沉积主要发育在研究区的北部,由于地形高差较大,来自北西方向的物源在车排子凸起北部地区形成了辫状河冲积扇。以扇缘沉积为主,扇中部分被剥蚀无残存或不发育。在扇缘部位辫状水道沉积占优势,岩性粗,以砂砾岩和含砾砂岩为主,砂体具正韵律,发育交错层理、块状层理,单层厚度大,说明在南部相对平缓的地形上形成滨浅湖沉积;在靠近山前的地形陡坡地带,冲积扇进入这种弱水动力环境,粗粒物质基本不经改造而得以沉积下来。在碎屑物质来源不足的情况下,细粒的泥岩、粉砂质泥岩又得以沉积,从而形成多套粗细突变组合。在平面上,冲积扇呈扇状展布,顺其流向岩性有变细的趋势。在沿物源方向的剖面上冲积扇一般呈前积式楔形体。

2.2 岩石地层组合

准噶尔盆地南缘和西北缘下白垩统吐谷鲁群为陆相砂泥岩沉积,底部为砂砾岩。吐谷鲁群从下到上可分为清水河组、呼图壁组、胜金口组、连木沁组[6],钻井揭示包括车排子凸起在内的西北缘可能缺失底部清水河组。

车排子凸起白垩系仅保留了下统吐谷鲁群,岩心观察显示其为一套冲积扇-扇三角洲-湖泊沉积体系的砂泥岩沉积。吐谷鲁群底部大部分地区为一套黑灰色、绿灰色角砾岩,为冲积扇沉积,向东演变为扇三角洲沉积,冲积扇-扇三角洲在研究区平面上分布稳定,可进行横向对比。中上部主要为灰绿色、灰色泥岩、粉砂质泥岩与粉砂岩、细砂岩互层,可见水平层理、平行层理,为前扇三角洲-半深湖沉积体系,往盆地边缘方向厚度变薄(上部剥蚀);中部为灰色、深灰色泥岩、粉砂质泥岩、粉砂岩夹灰色粉砂岩及灰绿色细砂岩;下部为灰绿色水平层理泥岩、砂质泥岩,灰色水平、平行层理细砂岩,波状、槽状交错层理中-粗粒砂岩细砂岩,底部为底砾岩层。底砾岩为灰绿色中-细砾,下粗上细,局部含粗砾。底部砾石层成层性好,分选性、磨圆度差,砂、泥、砾均可见,砾石较粗。

2.3 岩心观察

吐谷鲁群底部为扇面河道填平补齐沉积,为近源冲积扇扇面河道充填。岩性主要为黑灰色角砾岩、砾岩,砾石成分主要为火成岩角砾(英安岩、凝灰岩流纹岩、玄武岩等下伏石炭系角砾)、泥砾及少量砂砾;砾岩厚度大,单层厚度可达68 m;砾石大小混杂、分选差、次棱角-次圆状,砾径最大15 mm,一般3 mm±;填隙物以中-粗砂岩、泥质为主,较疏松;局部砾石呈顺层分布。

3 吐谷鲁群底部不整合特征

在侏罗纪末的燕山Ⅱ幕构造运动最终定型的车排子凸起,钻井揭示主要为下石炭统包谷图组凝灰岩剥蚀区,其上被下白垩统吐谷鲁群逐层超覆。沉积特征可概括为,在吐谷鲁群近源冲积扇角砾岩冲积层填平补齐的基础上,发育吐谷鲁群冲积扇-湖泊沉积体系。

3.1 地震特征

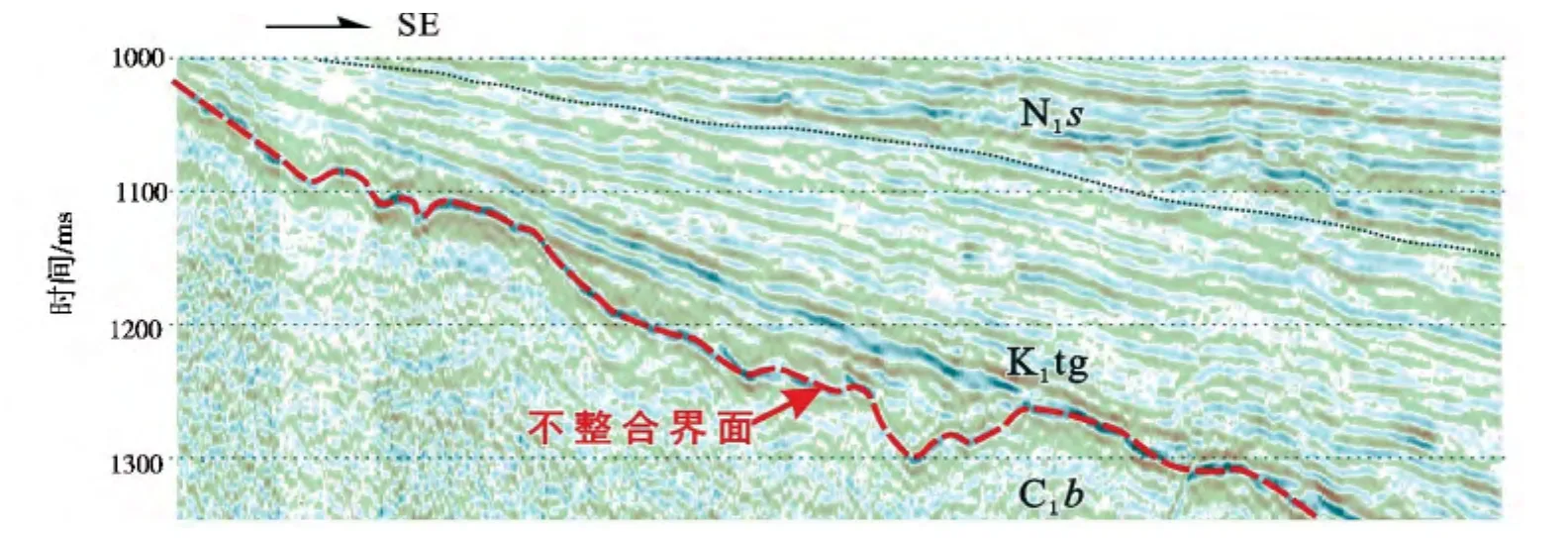

车排子地区下石炭统包谷图组与下白垩统吐谷鲁群的角度不整合在地震剖面表现明显,界面之下为包谷图组凝灰岩,界面之上为吐谷鲁群灰色角砾岩及泥岩、砂岩。地震剖面上为连续的强反射,界面呈凹凸不平连续分布,上覆可见明显的深下切充填现象,说明白垩系地层与下覆地层呈角度不整合接触,基底曾遭受长期的构造变形和抬升,该界面区域上极易追踪对比(图2)。

图2 吐谷鲁群底部不整合界面区域特征

在车排子凸起西北方向坡折带以下向盆地方向,发育S型前积反射结构,主要由许多相互平行的倾斜反射层组成,下倾方向下超于白垩系底界面之上,对应中强振幅、中-高频、连续-较连续反射,主要反映水进型扇三角洲扇中沉积环境,岩性以灰白色、灰绿色含砾砂岩、中粗砂岩、粉砂岩、泥岩、粉砂质泥岩为主;由一系列空白-中弱振幅、中频断续-较连续反射轴组成的楔形反射结构,厚度向盆地中央变薄,剖面形态呈楔状,该类型地震反射特征在吐谷鲁群底部最为常见,主要发育在车排子凸起西北方向坡折带以上向陆方向,与前积地震相相伴生,对应水进型扇三角洲扇根或扇中区域。岩性以灰绿色巨厚砂砾岩、中粗砂岩、粉砂岩、泥岩、粉砂质泥岩为主[12-13]。

地震剖面上指示边界反射终止关系的类型主要有上超、下超和削截,其中上超和削截特征较为明显,主要表现为强反射,界面之上为上超,之下为削截或顶超,底界面为一区域性超覆不整合界面,其上部反射同相轴均沿此上超面从工区的东南部向西北方向上尖灭,有一套强反射波组,界面之下可见削截现象,地震反射杂乱,表现为中振幅、差连续、低频特征,反映了石炭系基底火山岩沉积;界面之上地震反射特征主要为中振幅、中-差连续、低频,反映了吐谷鲁群底部冲积扇扇面河道充填沉积,属石炭系基底剥蚀区在白垩系早期填平补齐沉积;地震反射结构在剖面显示上凸丘形特征,主要发育在车排子凸起东北方向缓坡带上,反映水进型扇三角洲辫状水道充填沉积特点(图3)。

图3 不整合界面的地震相特征

3.2 测井特征

在测井响应方面,界面以上GR、AC曲线多为齿化箱型、钟形;界面以下GR、AC曲线均无明显变化。界面之上GR和AC曲线均为低中值,一般呈钟形、箱形组合,而界面之下则以漏斗型组合为特征,其曲线幅度多呈突变关系。该界面在钻井上为岩性岩相突变面,界面处自然伽马呈齿状,自然电位平直但局部呈小幅度负异常,从界面之下到之上,声波时差数值呈明显上升台阶,深、中感应迅速抬升至高值并形成明显台阶,较易识别。

4 结束语

车排子凸起下白垩统吐谷鲁群超覆(角度不整合)沉积于石炭系下统基岩之上,是一个向东南倾斜的单斜,具有南东厚、北西薄的楔状体特征,发育冲积扇-扇三角洲-湖泊沉积体系,物源主要来自准噶尔盆地西北缘。

该角度不整合面为车排子地区重要的界面,其意义重大:首先,界面上下的关系及沉积间断所代表的地质意义,对构造和沉积有明显的影响,需要开展更深入更广泛的区域研究;再者,研究区内的不整合面是否作为油气运移通道,是否沟通烃源岩-储层或储层-储层,值得进一步探讨。其研究成果,有利于成藏体系的基础研究,进而指导油气勘探和开发。

[1]赫俊民.车排子地区岩性油藏地震描述方法研究[D].山东青岛:中国海洋大学,2008.

[2]陶麟.准噶尔盆地西北缘车排子地区新近系陆相红层研究及其地质意义[D].山东东营:中国石油大学,2010.

[3]宋传春.准噶尔盆地车排子地区“三多”成藏特征分析[J].石油地球物理,2007,5(5):47-49.

[4]蔡忠贤,陈发景,贾振远.准噶尔盆地的类型和构造演化[J].地学前缘,2000,7(4):431-440.

[5]尹路,潘建国,陈永波,等.准噶尔盆地卡因迪克地区侏罗系沉积特征研究[J].石油地质与工程,2009,23(3):13-15.

[6]姜勇彪,刘帅,巫建华,等.新疆准噶尔盆地西北缘吐谷鲁群沉积体系分析[J].铀矿地质,2008,24(1):17-23.

[7]何登发.不整合面的结构与油气聚集[J].石油勘探与开发,2007,34(2):142-149.

[8]耿春雁,陈布科.准噶尔盆地西北缘二叠系乌尔禾组隐蔽圈闭[J].成都理工学院学报,2002,29(2):168-172.

[9]洪太元.准噶尔盆地腹部白垩系底部不整合特征及其控油作用研究[D].北京:中国地质大学(北京),2006.

[10]刘洛夫,孟江辉,王维斌,等.准噶尔盆地西北缘车排子凸起上、下层系原油的地球化学特征差异及其意义[J].吉林大学学报(地球科学版),2011,41(2):377-390.

[11]王红亮,邓宏文,孙德军.准噶尔盆地南缘层序地层特征与有利含气区带预测[J].石油实验地质,2000,22(4):336-340.

[12]杨勇,陈世悦.准噶尔盆地南缘雀儿沟剖面白垩系地层特征及沉积环境[J].油气地质与采收率,2012,19(3):34-37.

[13]张明.车排子地区地震沉积学研究[D].山东青岛:中国海洋大学,2012.