经Swan-Ganz导管溶栓治疗手术后高危组急性肺栓塞的疗效及安全性评价

2014-12-05吕国焰卓道勤闵磊乔宋璇

吕国焰,卓道勤,闵磊,乔宋璇

(湖北中医药大学附属襄阳医院重症医学科,襄阳 441000)

急性肺血栓栓塞(acute pulmonary thromboembolism,APTE)是指来自静脉系统或右心的血栓阻塞肺动脉或其分支导致以肺循环和呼吸功能障碍为主要临床表现和病理生理特征的临床综合征,通常简称肺栓塞[1]。外科手术后的患者由于深静脉血栓形成等危险因素的增加,肺栓塞已成为其重要的死亡原因之一。溶栓是高危肺栓塞患者的一线治疗方案,但因术后患者的特殊性,临床医师及家属常因担心出血风险而拒绝溶栓,或因医疗条件限制、病情危重不宜转运而无法行介入治疗。为此,我院于2010年2月~2013年12月期间采用经Swan-Ganz导管肺动脉内溶栓治疗手术后高危组APTE患者18例,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取2010年2月~2013年12月在我院进行各种手术后2w内、通过CT肺动脉造影(Computed tomography pulmonary,CTPA)检查并结合临床表现确诊的31例高危组APTE患者,符合《急性肺血栓栓塞症诊断治疗中国专家共识》[2]的诊断及危险度分层标准。排除活动性内出血、自发性颅内出血或出血性卒中等有溶栓、抗凝绝对禁忌症者。采用经Swan-Ganz导管肺动脉内溶栓治疗的患者18例(溶栓组),其中男10例,女8例;年龄44~74岁,平均(57.9±19.3)岁;发病时间平均(6.0±3.4)d;慢性健康评分(APACHEⅡ)平均(26.8±9.4);采用单纯抗凝治疗的患者13例,其中男7例,女6例;年龄41~73岁,平均(62.9±18.6)岁;发病时间平均(5.7±3.9)d;APACHEⅡ平均(25.3±8.6)。两组患者在性别、年龄、发病时间、急性生理和APACHEⅡ方面差异无统计学意义,具有可比性。

两组患者主要临床资料:外科手术至肺栓塞发病时间为1~14d,平均6.2d。主要症状依次为:休克、晕厥31例(100%),呼吸困难21例(67.7%),胸痛10例(32.3%),咳嗽12例(38.7%),咯血6例(19.4%)。主要体征依次为:低血压31例(100%),心率加快21例(67.7%),呼吸频率加快22例(71.0%),肺动脉瓣第2心音亢进12例(38.7%),患侧湿罗音17例(54.8%)。动脉氧分压(PaO2)≥60mmHg 5例(16.1%),(PaO2)<60mmHg 26例(83.9%),均伴有低碳酸血症。心电图检查提示:顺时针转位者19例(61.3%),ST-T波改变22例(71.0%),T波倒置26例(83.9%),心律失常频发室性早搏17例(54.8%),室性心动过速9例(29.0%)。胸部X线片提示:肺部有炎性浸润灶和肺不张21例(67.7%),患侧膈肌抬高、肺纹理减少者14例(45.2%)。凝血功能检查提示:D-二聚体均阳性(20.2±7.3ng/mL)。经超声检查并存在上肢静脉血栓5例(16.1%),下肢静脉血栓23例(74.2%),未发现深静脉血栓3例(9.7%)。科室分布:骨科17例(54.8%),普外科6例(19.4%),胸外科4例(12.9%),妇产科4例(12.9%)。手术种类:骨折或骨关节病17例(54.8%),腹腔脏器创伤3例(9.7%),肿瘤11例(35.5%)。麻醉方式中全麻23例(74.2%),腰麻或硬膜外麻醉8例(25.8%)。合并疾病:高血压病7例(22.6%),糖尿病5例(16.1%),冠心病4例(12.9%),慢性阻塞性肺病2例(6.5%),下肢静脉曲张2例(6.5%)。

1.2 治疗方法

1.2.1 一般治疗 密切监测患者的生命体征,动态监测心电图、动脉血气分析,适度镇痛镇静,绝对卧床休息,保持大便通畅、避免用力,应用抗生素防治下肢血栓性静脉炎或PTE并发感染。

1.2.2 呼吸循环支持 对有低氧血症者予鼻导管或面罩吸氧,并发呼吸衰竭者予面罩无创性机械通气或经气管插管行机械通气[3];血压下降者给予多巴胺、多巴酚丁胺或去甲肾上腺素持续静脉微量泵入维持平均动脉压≥65mmHg;纠正影响血流动力学稳定的心律失常。

1.2.3 抗凝治疗 首先给予普通肝素80IU/kg静脉注射,继之以18IU/kg/h持续静脉微量泵入,每6h测定凝血功能1次,并调整普通肝素的剂量,使APTT达到并维持于正常值的1.5~2.5倍、INR稳定在2.0~3.0;第3、5、7天复查血小板计数,若患者血小板计数迅速或持续降低超过50%,或血小板计数<100×109/L,立即停用普通肝素。

1.2.4 经 Swan-Ganz导管溶栓治疗采用Seldinger技术经右侧颈内静脉置入7FSwan-Ganz导管,监测中心静脉压(CVP)、肺动脉压(PA)、肺动脉嵌压(PAWP)等,回退导管尖端至肺动脉主干,经肺动脉端微量泵注尿激酶5 000IU/kg/2h,留置导管3~5d,监测上述指标。溶栓期间停用肝素,溶栓结束后,每2~4h测定APTT,当其低于基线值的2倍(或<80s)时,开始规范的肝素抗凝治疗。首次溶栓结束后24h评价疗效,效果较差且无严重凝血功能紊乱者,再次经肺动脉端微量泵注尿激酶2 500IU/kg/2h。

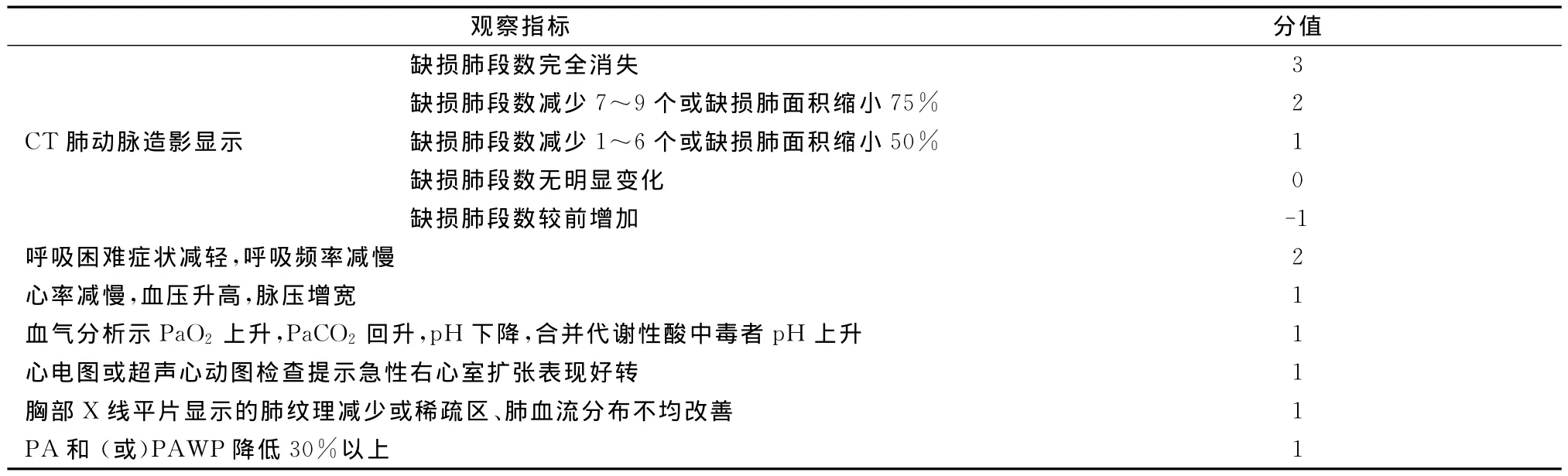

1.2.5 治疗效果评价标准 溶栓结束72h后综合评价疗效(见表1)。

1.2.6 出血判断标准 严重出血指脑出血或消化道大出血等引起血流动力学改变的出血事件,轻度出血指除此之外的出血事件。

1.3 统计学方法

采用SPSS13.0统计学软件进行数据分析,符合正态分布的计量资料用均数±标准差(±s)表示,组间比较采用两独立样本的t检验;计数资料用实际例数(百分数构成比)表示,组间比较采用确切概率法(Fisher's Exact Test);不符合正态分布的用非参数检验方法。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗效果

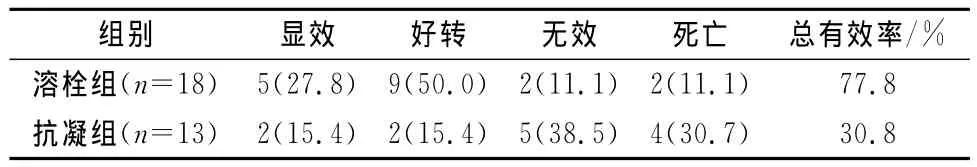

溶栓组和抗凝组住院总有效率(显效+好转)分别为77.8%、30.8%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。溶栓组1例死于脑出血,1例死于循环衰竭;抗凝组1例死于心肌梗死(女性65岁,并存糖尿病、冠心病),3例死于循环衰竭(见表2)。

表1 溶栓疗效观察指标及评价标准[2]

表2 两组疗效比较[n(%)]

2.2 出血并发症

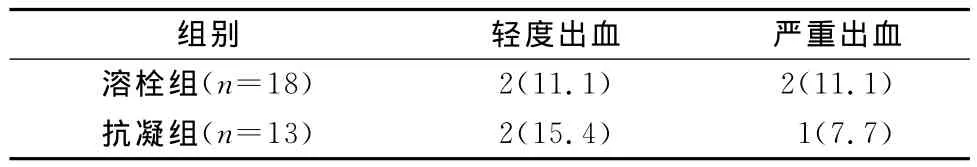

溶栓组和抗凝组严重出血发生率分别为11.1%、7.7%。溶栓组1例于溶栓后6h出现脑出血继而死亡(男性67岁,并存高血压病),1例出现手术部位严重渗血,经输血及局部处理后缓解;抗凝组1例出现手术部位严重渗血,处理后缓解。在严重出血并发症方面,两组比较差异无统计学意义(P>0.05)(见表3)。

表3 两组并发症比较[n(%)]

3 讨论

3.1 采用经Swan-Ganz导管肺动脉溶栓的客观需要

APTE是围手术期的高危并发症,病情凶险,病死率高(约17.4%)。血流动力学不稳定者的高危组患者病死率超过25.0%,是围手术期患者的首位死因,也是院内非预期死亡的重要原因之一,但及时正确的治疗方案可使死亡风险降低至8%[4]。积极的溶栓抗凝治疗能迅速改善伴有休克的高危组APTE患者的肺血流动力学和右心功能,纠正休克,降低病死率,是治疗肺栓塞最有效的方法[5]。引起手术后肺栓塞高发的原因主要有手术过程中麻醉、血管损伤、机体应激促发凝血反应及手术后不合理应用止血药、长期卧床和制动等。手术后肺栓塞患者具有发病突然、病情凶险、病死率高、短期内可发生二次栓塞的特点[6]。确诊或者高度怀疑肺栓塞的患者如无明确外科指征或禁忌证,应尽早行溶栓治疗。

因大手术后2w内出血风险高,临床医师及家属常因担心出血而拒绝溶栓,或因本地医疗条件限制、病情危重不宜长途转运而无法行介入治疗。研究[7]表明,对于大面积肺栓塞患者,活动性内出血、自发性颅内出血、新近的手术是常规静脉溶栓的绝对禁忌证,介入取栓、碎栓或外科取栓可以作为静脉溶栓的替代治疗,但因条件限制无法行上述治疗者,肺动脉内局部溶栓可权衡利弊,谨慎采用。美国胸科医师协会所制定的APTE溶栓治疗专家共识,同样指出对于血流动力学不稳定的APTE患者,如果考虑溶栓疗效大于可能发生的出血风险,建议立即进行溶栓治疗。鉴于上述情况,对于经CTPA确诊的外科术后高危组APTE患者,本研究谨慎采用经Swan-Ganz导管肺动脉内注入小剂量尿激酶溶栓治疗,降低了高危患者死亡率,同时避免了严重出血、诊室间搬动致血栓脱落发生二次栓塞等严重并发症,达到了预期目标。

3.2 经Swan-Ganz导管肺动脉溶栓的疗效及风险

通过导管直接在肺动脉内输注溶栓药物(较静脉输注剂量小)和经外周静脉溶栓相比优势并不明显[8]。但是对于高危APTE患者,当有溶栓禁忌证时,通过导管直接在肺动脉内给予小剂量溶栓剂可避免药物在循环中的稀释,增加了局部药物的浓度,提高了溶栓成功率,同时减少了严重出血并发症。尿激酶是从人尿或肾细胞组织培养液中提取的一种双链丝氨酸蛋白酶,可以直接将循环血液中的纤溶酶原转变为活性的纤溶酶,非纤维蛋白特异性,无抗原性和过敏反应,对纤维蛋白无选择性,价格便宜。本研究中18例伴有休克的高危组肺栓塞患者接受了经Swan-Ganz导管注入小剂量尿激酶溶栓治疗,结果显示总有效率为77.8%,而对照组13例单纯抗凝治疗患者总有效率为30.8%,明显低于溶栓组。

部分肺栓塞患者可短期内发生二次栓塞,病死率高,小剂量药物二次溶栓疗效确切,可进一步改善预后[9]。肺动脉管腔阻塞、血流减少或中断可导致肺血管阻力增加、肺动脉压升高、心输出量下降。本研究中肺动脉导管留置于肺动脉内,动态监测PA和(或)PAWP等指标,若监测压力再次降低,则应考虑发生再栓塞,必要时可追加尿激酶溶栓。

各部位的出血是溶栓治疗的主要并发症,总发生率约20%,包括脑出血、消化道出血、血尿、穿刺部位出血及血肿等,其中以脑出血的危害最严重。一旦发生严重出血,应减少或停止溶栓药物的注入。外科手术后患者,出血风险进一步增加。因此本研究中,单独使用普通肝素,且未联合应用法华林,所用尿激酶剂量明显小于常规静脉溶栓治疗,当患者血流动力学等综合指标改善后即终止溶栓治疗,而不以造影结果作为唯一治疗目标。结果显示较大出血率为11.1%,与单纯抗凝治疗(7.7%)比较差异无统计学意义,且低于国内外文献报道的出血率。

置入Swan-Ganz导管通常采用颈内静脉或锁骨下静脉入路,经颈内静脉置管可能导致颈部血肿压迫窒息,但与锁骨下静脉入路比较,颈内静脉穿刺成功率更高、观察更直观、出血后压迫更方便,故本研究采用颈内静脉入路、穿刺后局部盐袋(500g)压迫防止出血。研究中观察到两组各有2例穿刺局部出血、血肿形成(直径<5cm),经压迫后控制,未导致气道压迫症状。腰麻或硬膜外麻醉术后出现脊髓血肿压迫风险较高,本研究所纳入病例均为血流动力学不稳定的高危患者,故未将腰麻或硬膜外麻醉病例视为绝对禁忌症而排除,但仍应高度警惕。

3.3 本研究的不足

本研究属于回顾性研究,样本量较小,亦未随机分组,仅对患者年龄、性别及APACHEⅡ进行了比较,未对患者的一般临床情况进行分析。疗效以血流动力学等综合指标评判,观察时间较短,无法充分反映血栓吸收或消失情况,更因病情限制部分患者治疗后亦无法行CTPA检查证实疗效,所得结论尚需大样本的随机对照研究加以验证。

综上所述,对于手术后属高危组的APTE患者,采用经Swan-Ganz导管肺动脉内溶栓治疗,能够有效改善患者的临床症状和血流动力学状况,且致命性出血的概率并无明显增加,是一种有效、安全的方法,具有一定的临床应用价值,但应严格掌握溶栓指征和时机。

[1]叶任高.内科学[M].6版.北京:人民卫生出版社,2004:74.

[2]中华医师协会心血管内科医师分会.急性肺血栓栓塞症诊断治疗中国专家共识[J].中华内科杂志,2010,49(1):74-80.

[3]徐磊,李军,秦英智,等.应用机械通气治疗急性肺栓塞的临床研究[J].中国危重病急救医学,2008,20(6):367-368.

[4]吴京兰,谭四平,高德宏,等.双源CT肺动脉造影与双能量肺灌注成像诊断急性肺栓塞的对比研究[J].中国心血管杂志,2011,16(3):195-197.

[5]邹治鹏,何建国,程显声,等.230例急性肺动脉血栓栓塞症患者对症治疗、抗凝治疗和溶栓治疗的住院转归[J].中国循环杂志,2006,21(3):219-221.

[6]周倩云,朱继红,邹红,等.手术后肺栓塞的临床特点与诊治[J].中华普通外科杂志,2012,27(4):299-301.

[7]刘唐娟,孔晋亮,陈一强.急性肺栓塞溶栓治疗的循证医学评价[J].国际呼吸杂志,2012,32(6):465-469.

[8]Goldhaber SZ. Contemporary pulmonary embolism thrombolysis[J].International Journal of Cardiology,1998,65:S91-S93.

[9]张淑立,王毅,刘学东,等.急性肺栓塞症二次溶栓治疗的疗效及安全性评价[J].临床肺科杂志,2012,2(17):240-241.